Gespräch — Josephine Dishoni & Samuel M. Benke

Schwarz und Schwul

Josi ist Schwarz, Samuel ist schwul. Seit acht Jahren sind sie befreundet. In einem Gespräch denken sie zurück an die Jahre ihrer Freundschaft. Daran, welche Bedeutung ihre jeweilige Zugehörigkeit zu Minderheiten früher hatte, heute hat. Sie merken, wie sie sich mit der zunehmenden Politisierung ihrer Generation selbst politisiert haben.

18. Oktober 2020 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Illustrationen: Josephine Dishoni, Text: Samuel Maxim Benke

Alles beginnt mit einem Telefonat. Samuel ruft Josephine an:

Samuel:

Du Josi, ich habe in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht. Über unsere Schulzeit, über uns, was wir damals so für krasse Sachen gemacht haben (Stripdart in der Eckkneipe), und ich musste daran denken, dass ich früher Dinge zu Dir gesagt habe, die ich heute furchtbar finde. Dinge, für die ich mich heute schäme. Jetzt, wo ich älter bin, mehr weiß, mehr verstehe. Also: Es tut mir leid. Und ich liebe Dich.

Es gibt eine längere Pause am anderen Ende des Hörers. Josi überlegt. Erst will sie so etwas sagen wie „schon gut“, entscheidet sich dann aber dagegen. Stattdessen schlägt sie ein Treffen in ihrer gemeinsamen Schöneberger Stammkneipe vor, um bei ein paar Gläsern Weißwein über die ganze Sache zu sprechen.

Café M, Mittwoch 19 Uhr

Glas Eins – Haare

Nachdem der Wein am Tisch ist und Josi die erste Zigarette gedreht hat, beginnt ihr Gespräch.

Josi:

Ich fand das krass, unser Telefonat. Das hat bei mir total viel in Gang gesetzt. Ich hab‘ mich ja in meiner Abirede selbst so genannt. Ein verbranntes Toastbrot. Außen Schwarz, innen Weiß[1]. Wenn ich jetzt daran denke, wird mir total schlecht. Natürlich möchte ich nicht, dass mich irgendwer jemals wieder so nennt. Heute würde ich sagen, das ist rassistisch, ganz klar. Damals war das einfach Teil unserer Witze. Ich würde Dich ja auch nicht mehr den haarigen Miquel nennen.

Samuel muss lachen:

Das ist nichts, was mich beleidigt hat. Obwohl ich über meine Körperbehaarung immer viel nachgedacht habe. Ich erinnere mich an die Umkleide früher. Daran, dass ich der Erste war mit Achselhaaren. Also wurde ich nicht nur als femininer Typ gesehen, sondern war dazu noch ganz haarig. Ganz klar ein Grund mehr, mich zu mobben. Ich erinnere mich an die Veet-Enthaarungscreme, die ich von der Freundin meines Vaters gestohlen habe, und wie das tagelang gebrannt hat.

Josi:

Ich hab‘ mir manchmal die Armhaare rasiert. Weil ich mehr hatte als die ganzen White-Girls in meiner Klasse. Und meine Haare sind ja bis heute ein Thema. Ich habe mir zum Beispiel immer Sauerkraut-Locken gewünscht, diese nur leicht welligen. Und jetzt hab‘ ich Braids[2] und auf eine Art ist das, wie endlich glatte Haare zu haben. Ich kann sie offen tragen ohne Probleme, muss mich nicht jeden Tag mit ihnen beschäftigen. Und andererseits sind sie auch ein Statement. Ich werde jetzt viel mehr als Schwarz gelesen, gehöre äußerlich irgendwie mehr zu einer Community. Idealerweise machen das Weiße Frauen ja nicht.

Samuel:

Ich kann mich noch an Mareike erinnern und wie sie dann auf einmal Cornrows[3] hatte und ich fand das so fucked up. Die wusste nichts über die Geschichte von Schwarzem Haar.

Josi:

Die Colonizer[4] haben das ja nicht anders erlaubt. Abrasiert oder eng geflochten. Offene Schwarze Haare galten als unsauber. Noch heute wird es als unprofessionell wahrgenommen, wenn ich meine Haare offen trage. Mareike hat so ein Problem nicht, wird es nie haben. Damit wird man dann konfrontiert. Für mich sind Haare aber wie gesagt auch ein wichtiger Community-Aspekt. Wenn ich mit meiner Tante im Haarsalon sitze, wir uns Black Lives Matter-Dokus auf Netflix anschauen und sie meine Haare feiert, das empowert natürlich. Aber jetzt noch mal zurück zu Deiner Körperbehaarung, ich finde das ja sehr sexy. Beschäftigt Dich das heute noch?

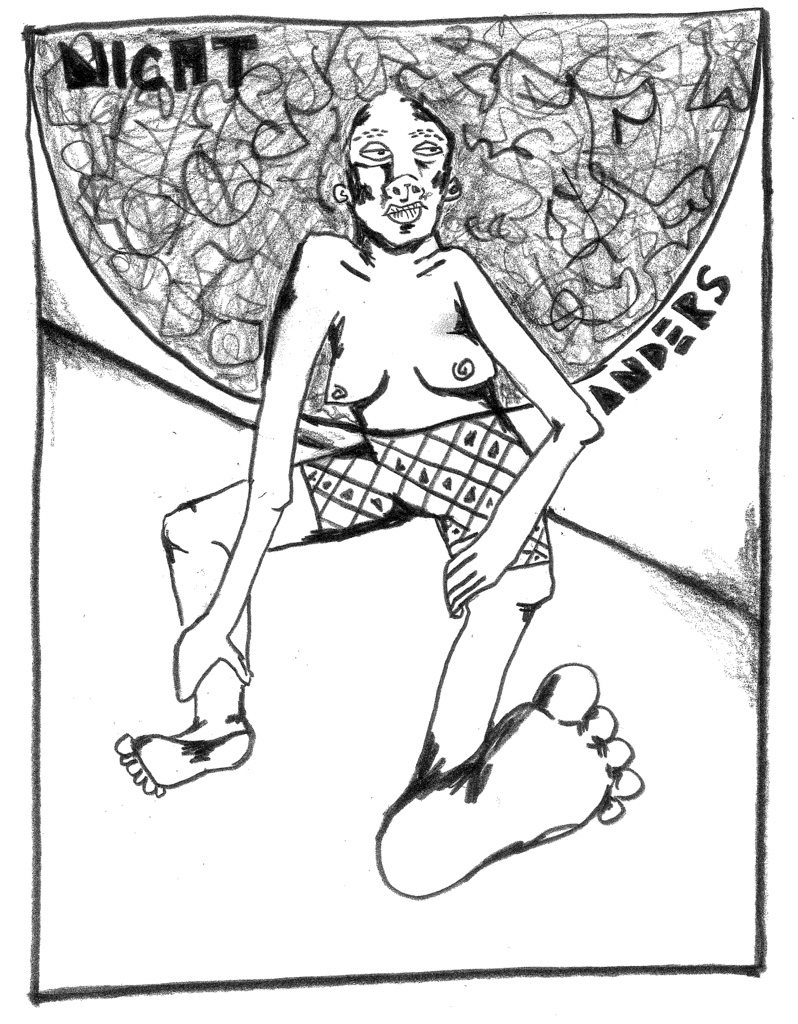

Glas Zwei – Körper

Samuel:

Je älter ich werde, desto mehr mag ich meinen Körper und seine Haare. Aber über viele Jahre hinweg habe ich mich überhaupt nicht begehrenswert gefühlt. Das lag sicherlich am Mobbing. Aber auch an mir selbst, an meiner Vorstellung davon, wie so ein perfekter Körper auszusehen hatte. Das Bild kam aus Werbung und Pornos, in denen ich Körper wie meinen nicht wiedergefunden habe. Keine schmalen haarigen Typen mit eingedellter Brust. Stattdessen findet man in Schwulenpornos zum Beispiel Kategorien wie Bears, Twinks, Hunks und Otter.

Josi:

Also mit den Kategorien kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Das musst Du erklären.

Samuel:

Bears sind breit und haarig, eigentlich auch eine Bewegung gegen dieses glatte, schwule, breite Schönheitsideal, sprich die Hunks. Twinks dagegen sind jung und zart, die Otters sind ein bisschen wie Twinks, aber mit Haaren. Allein wenn ich das schon so erkläre, kommt mir das wahnsinnig absurd vor. Da versucht man sein Leben lang, Kategorien von außen zu umgehen, und kriegt dann von seiner eigenen Community direkt neue. Das ist für mich sehr frustrierend. Auch die oft gestellte Frage: Bist du ein Top oder ein Bottom, also penetrierst du beim Sex oder wirst du penetriert, führt zu bestimmten Labels. Davon werden nämlich oft direkt Verhaltensweisen abgeleitet, also dominant oder eher zurückhaltend. Außerdem ist alleine in der Bezeichnung schon etwas Hierarchisches. Also Top gleich oben und Bottom gleich unten. Das stört mich sehr.

Josi:

Das ist ja leider bei Frauen auch so. Entschuldigung, dass ich so aufgebaut bin, aber nur weil ich einen Penis oder sonst was in mir aufnehmen kann, heißt das nicht, das ich mich unterwürfig verhalten muss. Oder dass ich mich glatt rasieren muss, um weiblicher zu sein.

Samuel:

Das, was man dieser Haltung entgegensetzen kann, ist meiner Meinung nach einfach krasse Selbstliebe. Und zwar dem ganzen Selbst gegenüber. Und ich bin froh, dass ich das mittlerweile fast immer hinbekomme. Denn in den queeren Communitys gibt es neben und vielleicht auch wegen dieser Labels ein Haufen Bodyshaming[5]. Statistisch gesehen sind sehr viel mehr schwule Männer von Essstörungen betroffen als heterosexuelle Männer.

Josi:

Das wusste ich nicht. Aber interessant mit den Pornos. Ich konnte mit Pornos ja noch nie was anfangen. Weil ich das Frauenbild im Mainstream Porno schrecklich finde. Und wenn dann noch deine Hautfarbe als Pornokategorie auftaucht, ist das einfach sehr verletzend und turnt überhaupt nicht an. Außerdem manifestieren sich da ja gefährliche Stereotype. Da gibt es das Weiße, süße Schulmädchen und die aggressive Schwarze Frau. Oder sie ist die exotische, verbotene Frucht. Oder alle Schwarzen Männer haben dann auf einmal dicke Penisse. Das ist auch rassistisch und schließt einen aus einem Verständnis aus von dem, was normal ist. Schlimm ist es für mich besonders, wenn mir dieses Anderssein von außen aufgedrückt wird. Am deutlichsten mit der Frage: Woher kommst du?

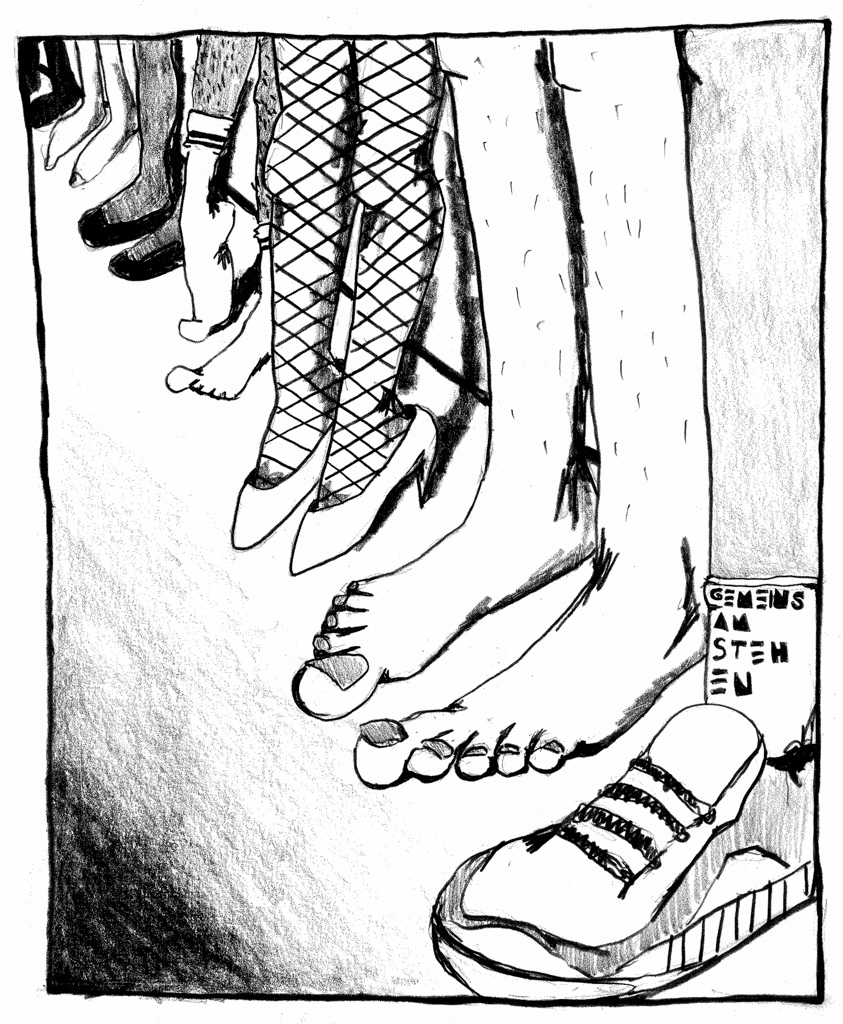

Glas Drei – Dazugehören

Josi:

Weil es ja so ist, dass immer, wenn mich jemand fragt, woher ich komme, diese Person eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie eine Deutsche auszusehen hat. Und ich passe da nicht ins Bild. Ich sag‘ dann oft: Halle an der Saale. Aber damit sind die meisten nicht zufrieden. Das passiert mir locker drei, vier Mal die Woche. Es wird dann auch gerne nach meinen Haaren oder meinen Eltern gefragt. Das ist doch aber so übergriffig, ich frag‘ die ja auch nicht direkt nach ihren Eltern. Besonders in Gruppen, in denen mich viele noch nicht kennen, passiert mir das ständig. Und das ist immer wieder anstrengend.

Samuel:

Hätte echt nicht gedacht, dass das so an der Tagesordnung ist. Was für eine Scheiße. Kommt dann eigentlich die Lust, „Fuck you!“ zu sagen und zu gehen? Besonders dann, wenn niemand was zu Deiner Verteidigung sagt?

Josi:

Früher habe ich das gar nicht als Rassismus wahrgenommen. Ich dachte immer: Ist ja klar, ich seh‘ ja auch anders aus. Heute denke ich: Warum soll ich mich als die andere sehen? In bestimmten Situationen sage ich mittlerweile was. Aber die Leute fühlen sich fast immer vor den Kopf gestoßen. Die denken, ich komme mit dem Rassismus-Stempel, und wollen nicht belehrt werden oder packen sich in die Opferrolle.

Samuel:

Dann immer noch dieses Fragile der Leute aushalten zu müssen, ätzend. Bei mir ist es auch so, dass ich mich erst seit ein paar Jahren gegen Diskriminierung wehre. Weil ich Angst vor der Reaktion hatte und noch immer oft habe. Mir hat neulich ein Freund mit roten Haaren gesagt, das er ja verstehen könne, wie es ist als schwuler Typ. Da bin ich dann doch mal wütend geworden. Und nachdem ich ihm dann erklärt habe, dass er ja nicht das Problem hat, nicht in gewisse Länder reisen zu können, weil ihm dort der Tod droht, oder dass er auf der Straße beim Händchenhalten mit seiner Freundin nicht Angst haben muss, angespuckt zu werden, oder Schlimmeres, hat er das auch verstanden. Aber selbst diese Art der Konfrontation kostet Kraft. Auch weil man dann immer in die Verteidigungshaltung kommt. Und die meisten, die Scheiße labern, sind ja keine Freunde.

Josi:

Klar. Und für mich gibt es dann das Klischee der Angry Black Woman, wenn man mal wütend wird, weil schon wieder jemand gefragt hat, wo man herkommt oder warum meine Haare so sind, wie sie eben sind.

Während Josi an die Bar geht und noch zwei Gläser bestellt, muss Samuel daran denken, dass letzte Woche ein Mann in einem Café ihn und seinen Freund angesprochen hat: „Ihr seid so krass süß zusammen, das wollte ich euch einfach mal sagen.“ Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ihn jemand süß nennt. Ihn, mit tiefer Stimme und Haaren vom Scheitel bis zum Arsch. Weil Labels es einer Mehrheitsgesellschaft einfacher machen, Minderheiten klein zu halten. Die ist ja sowieso immer sauer. Der ist aber süß.

Josi kommt mit zwei neuen Gläsern zurück und lächelt.

Josi:

Ich find‘ das richtig gut, dass wir das machen. Hab‘ das Gefühl, da hat sich einiges angestaut. Jetzt hab‘ ich noch eine Frage für Dich. Ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast zum Christopher Street Day angehört. Also in Bezug darauf, dass da sehr wenige Schwarze Stimmen zu hören sind und im Leitungsteam auch alle Weiß sind. Wollte Dich mal fragen, wie du zu dieser Veranstaltung stehst.

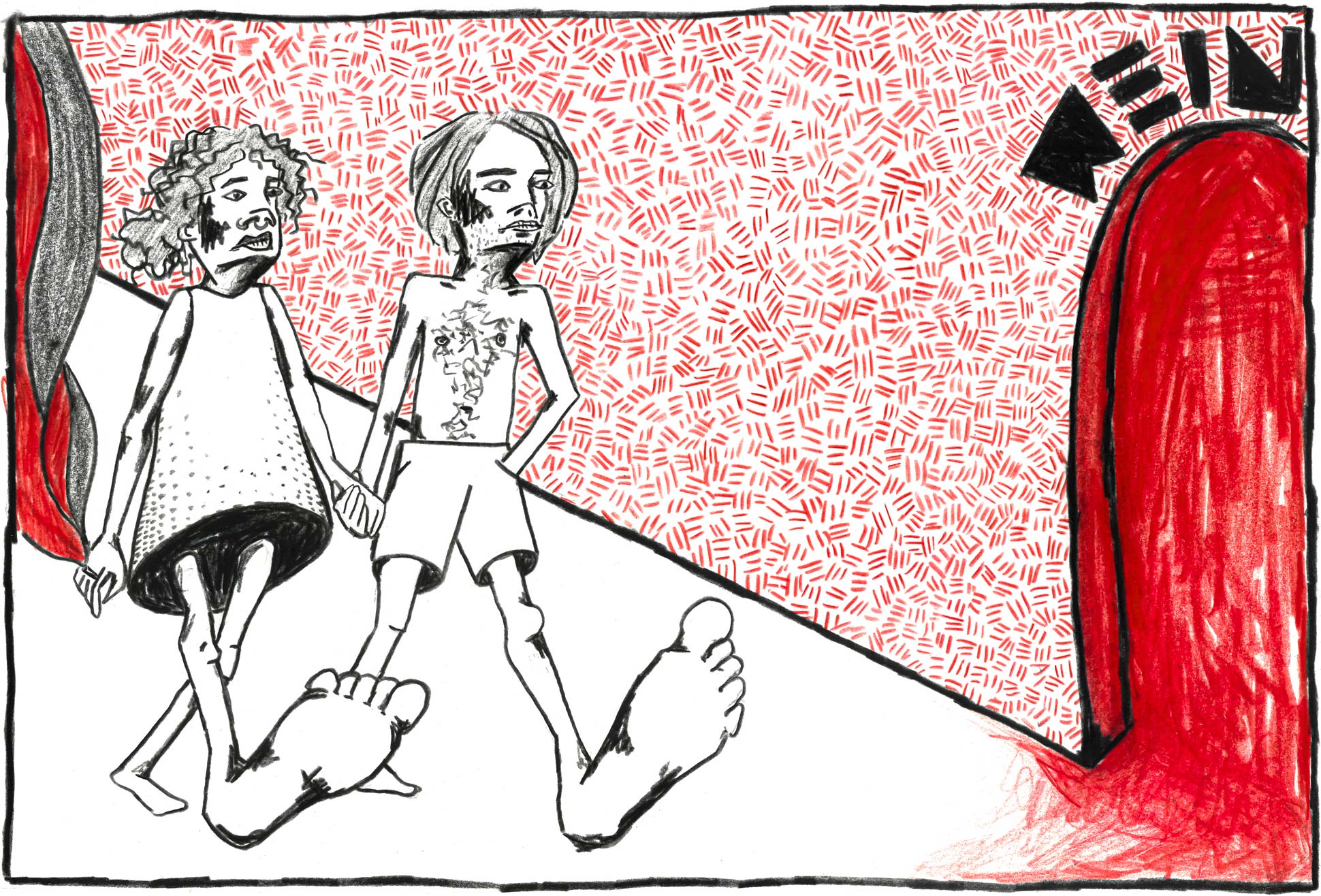

Glas Vier – Selling diversity

Samuel:

Ich muss sagen, früher war der Christopher Street Day für mich unheimlich wichtig. Um zu sehen: Es gibt so viele, die sind wie ich. Die leben ihr Leben, werden älter, lieben sich, sind glücklich, ganz normal. Das hat mir viel gegeben. Und ich verstehe auch, wenn das Leuten noch heute was gibt. Aber je mehr ich mich mit der Geschichte dieses Tages auseinandersetze, finde ich den Umzug so, wie er heute ist, nicht ok. Im Jahr 1969 gab es einen Aufstand im Stonewall Inn, einer Kneipe für queere, also LGBTQIA+ Personen in New York. Dort hat die Polizei regelmäßig Leute verhaftet und verprügelt, einfach so. Und daraus sind dann tagelange Proteste entstanden, bei denen sich viele Transfrauen, die Schwarz oder Latino waren, sehr engagiert haben. Marsha P. Johnson zum Beispiel. Ein Jahr später gab es die erste Parade auf der Christopher Street. Und das war wieder ein Protest, ein Aufstand.

Fünfzig Jahre später ist das Ganze eine wilde Party mit Weißen Typen überall. Und Banken und Klamottenläden kleben sich Regenbogenflaggen auf den Wagen, machen aber sonst nichts für die Gleichstellung queerer Menschen. Das kommt mit einem richtig faden Beigeschmack. Vor allem, wenn in den USA allein schon in diesem Jahr zwanzig Schwarze Transfrauen ermordet wurden. Ich meine, da muss man protestieren, nicht Party machen. Aber vor allem Weiße, schwule Männer denken oft: Ich bin ja schon fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dann jetzt bloß nicht zu sehr auffallen.

Josi:

Dabei wäre es so wichtig, dass die gerade jetzt ihren Arsch auf die ganzen Demos bewegen. Warum sind zum Beispiel nicht noch mehr Leute auf den Black Lives Matter-Demos besonders hier in Deutschland? So ein schwarzes Viereck auf Instagram reicht halt bei Weitem nicht. Das ist kein Aktivismus. Das sind faule Ausreden. Man sollte meinen, dass man – wenn man weiß, wie es ist, ausgeschlossen zu werden – sich auch für andere einsetzt, denen es genauso geht. Dass man dafür eine besondere Sensibilität hat.

Samuel:

Bei mir haben diese ganzen Proteste auf jeden Fall noch einmal eine Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner gesellschaftlichen Rolle losgetreten: einerseits mit meinem Weißsein und dem Privileg und der Verantwortung, die damit einhergehen. Andererseits aber natürlich auch mit meinem Schwulsein. Zum Beispiel die Entwicklungen in Osteuropa, Polen und Ungarn, die LGBTQ-freien Zonen. Dagegen muss man zusammen protestieren, auch wenn es in Deutschland vielleicht besser ist. Da gibt es eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die vor mir für die Freiheiten, die ich heute habe, gekämpft haben, sogar gestorben sind. Ich schreibe jetzt auch mehr über queere Themen.

Josi:

Und ich schaue mich als Illustratorin um und denke: Krass, da gibt es so gut wie niemanden in Deutschland, der Schwarz ist. Mittlerweile empfinde ich so viel Stolz gegenüber meiner Blackness und auch meiner Arbeit und den vielen Einflüssen, die sie trägt. Wie etwa Basquiat, der sich schon vor siebzig Jahren gegen Polizeigewalt eingesetzt und Schwarze Legenden in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich kann es gar nicht fassen, dass es niemanden in Deutschland gibt, der eine Vorbildfunktion für mich hat. Es ist so schwierig, in Deutschland als Schwarze Person eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Weil die meisten Entscheidungsträger ja Weiß sind und ihre Augen vor diesem Problem verschließen. Und die meisten Magazine und Werbungen werden ebenso größtenteils Weiß bespielt. Das sieht man ja auch bei MYP. Aber mal gucken, so etwas wie dieser Artikel ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht.

Darauf gleich noch eine Runde. Prost.

[1] Mit der Großschreibung des Wortes Schwarz wird explizit auf Schwarzsein als soziales Konstrukt, nicht als Hautfarbe hingewiesen. Das Gleiche gilt für den Begriff Weiß.

[2] Braids: eng geflochtene Zöpfe. Kunstvolle Flechttechnik, ursprünglich aus Namibia.

[3] Cornrows: Flechtfrisur, ursprünglich Fulani-Zöpfe, als Kommunikationsmittel verwendet. Aus der Sahelzone Afrikas stammend.

[4] Colonizer: auf Deutsch Kolonisator. Der Verweis auf Weiße Europäer, die nach Mittelamerika geflohen sind, die Ureinwohner umgebracht und Schwarze Menschen aus Afrika gestohlen haben, um sie dann dort für sich arbeiten zu lassen.

[5] Bodyshaming: die Diskriminierung bzw. Beleidigung von Menschen aufgrund ihres Körpers.

Illustrationen: Josephine Dishoni

Text: Samuel Maxim Benke

#gemeinschaft #community #josephinedishoni #samuelbenke #schwarzundschwul #mypmagazine