Portrait — Kyrylo Sirchenko

»Butscha hat mir die Unschuld geraubt«

Eigentlich ist Kyrylo Sirchenko (27) ausgebildeter Schauspieler. Doch statt in Kyiv auf der Theaterbühne zu stehen, hat er in den letzten beiden Jahren Journalist*innen aus aller Welt dabei unterstützt, vom Krieg in seiner Heimat zu berichten. Ein kleiner Einblick in ein junges Leben mitten in Europa, das sich mit Putins Angriff auf die Ukraine schlagartig geändert hat. Und in dem Humor zur Überlebensstrategie gehört.

30. Juli 2024 — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Kristina Ursylyak

Triggerwarnung:

In diesem Beitrag werden potenzielle Trigger-Themen erwähnt. Dazu gehören: Gewalt, Krieg und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn Du dich damit unwohl fühlst, lies den Text lieber nicht oder mit einer weiteren Person.

Wenn Du dich in einer emotionalen Krisensituation befindest und mit jemandem reden möchtest – hier findest Du Hilfe: Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern lauten 0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222.

»Wenn man zu lange Urlaub vom Krieg macht, will man irgendwann nicht mehr an die Front.«

Ein Dienstagabend Ende März vor einem kleinen Programmkino in Berlin-Neukölln. Nach der Filmvorstellung hat sich auf dem Gehweg eine bunte Traube von Menschen gebildet. Sie trinken, rauchen, unterhalten sich. Eine Szene, wie sie gewöhnlicher nicht sein könnte – solange man den Umstand ausblendet, dass drei von ihnen gerade aus dem Krieg kommen. Und dahin auch wieder zurück müssen.

„Wenn man zu lange Urlaub vom Krieg macht, will man irgendwann nicht mehr an die Front“, bemerkt Kyrylo Sirchenko mit einem seltsamen Grinsen auf dem Gesicht. Der Humor des 27-jährigen Ukrainers mit den wilden Locken und der freundlichen Ausstrahlung ist für die Leute um ihn herum nur schwer zu fassen. Doch dieser Humor, so erzählt er, sei einer der wenigen Gründe, warum er die letzten zwei Jahre überhaupt überlebt habe.

Kyrylo ist ein sogenannter Fixer: Als lokaler Ansprech- und Produktionspartner unterstützt er fast täglich ausländische Medien bei der Kriegsberichterstattung in seiner Heimat. Menschen wie er machen in den Krisengebieten der Welt die Arbeit von Journalist*innen oft erst möglich, denn sie sprechen nicht nur die Sprache des Landes und damit der Soldaten, Opfer und Augenzeug*innen, sondern verfügen auch über genaue Ortskenntnisse, wertvolle Kontakte und viele andere besondere Fähigkeiten.

»Ich weiß, dass der Begriff Fixer im Deutschen auch eine Person meinen kann, die sich Drogen per Spritze in die Venen jagt.«

In der Regel werden Fixer von Medienunternehmen gebucht oder direkt von Auslandskorrespondent*innen engagiert, um eine Story zu arrangieren und produzieren. Aus diesem Grund bevorzugt Kyrylo auch den Jobtitel local producer – „vor allem, seit ich weiß, dass der Begriff Fixer im Deutschen auch eine Person meinen kann, die sich Drogen per Spritze in die Venen jagt“, witzelt er.

Das sehen Oleksandra Aleksandrenko und Andrii Kolesnyk übrigens genauso. Zusammen mit Kyrylo machen sie für ein paar Tage Urlaub vom Krieg in ihrer Heimat, um mit dem Kinopublikum in Paris, Brüssel und hier in Berlin ins Gespräch zu kommen. Die drei local producers sind die Hauptprotagonist*innen der knapp 30-minütigen Dokumentation „Fixers in Wartime – The invisible Reporters“, die aktuell auch in der Arte-Mediathek zu sehen ist. Produziert wurde der Film unter anderem von der Organisation RSF („Reporters sans frontières“, dt. „Reporter ohne Grenzen“). Die international tätige Nichtregierungsorganisation setzt sich seit 1985 weltweit für die Pressefreiheit und gegen Zensur ein.

»Paris, Brüssel, Berlin – diese Städte erinnern mich daran, wie wir selbst leben könnten, leben würden, wenn dieser Krieg nicht wäre.«

Für die Kinopremieren in Frankreich, Belgien und Deutschland gelang es RSF, die persönliche Anwesenheit von Kyrylo, Andrii und Oleksandra zu arrangieren – ein Aufwand, der vor allem bei den beiden Männern nicht unerheblich war. Immerhin befinden sich Kyrylo und Andrii im wehrfähigen Alter und dürfen ihr Land eigentlich nicht verlassen.

„Paris, Brüssel, Berlin – diese Städte erinnern mich daran, wie wir selbst leben könnten, leben würden, wenn dieser Krieg nicht wäre“, stellt Kyrylo fest. Manchmal habe er sich in den letzten Tagen bei dem Gedankenspiel erwischt, wie es wäre, einfach hierzubleiben und nicht mehr in die umkämpfte Heimat zurückzukehren.

„Seit ich die Ukraine verlassen habe, habe ich besser geschlafen, besser gegessen und bin besser gelaunt“, erzählt Kyrylo. „Klar würde ich gerne noch länger hierbleiben“, fügt er nach einer Gedenksekunde hinzu, „aber ich habe das Gefühl, dass meine Aufgabe in der Ukraine noch nicht beendet ist.“ Er habe sich versprochen: Sobald es seiner Heimat gelungen sei, sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland zu verteidigen, reise er in aller Ruhe durch Europa – „vorausgesetzt, ich habe dann noch alle Arme, Beine und meinen Kopf – und eben meinen Humor“. Denn der sei für ihn wie ein Lebenselixier.

»Die Monate vor dem Krieg waren die beste Zeit meines Lebens.«

Kyrylo ist in Kyiv geboren und aufgewachsen. Sein noch junges Leben hat er bereits eingeteilt in eine Zeit vor dem Krieg und eine danach. Vor dem 24. Februar 2022 – jenem Tag, an dem Putins Russland die Ukraine überfallen hat – wäre es ihm im Traum nicht eingefallen, dass er mal ausländische Medien bei der Kriegsberichterstattung unterstützen würde, und das auch noch hauptberuflich und im eigenen Land. Und noch weniger, dass er mal etwas sehen würde, dessen Abgrund sich allein über die bloße Nennung des Ortsnamens erschließt: Butscha.

In seinem Leben vor dem Krieg hatte Kyrylo Schauspiel und Dramaturgie studiert. Während der Corona-Hochphase arbeitete er erst in einer Brauerei und dann in einem Laden für Musikinstrumente, bevor er schließlich im Herbst 2021 ein Engagement am Kyiver „Proenglish Theater“ annahm, wo er für das Stück „The City Was There“ besetzt wurde. Gleichzeitig fing er an, selbst Musik zu komponieren und zu produzieren. „Die Monate vor dem Krieg waren die beste Zeit meines Lebens“, erinnert sich Kyrylo zurück, „ich hatte eine wahnsinnige Energie in mir.“ Die profunden Englischkenntnisse, die er sich am Theater angeeignet hatte, sollten sich wenig später als entscheidender Vorteil herausstellen, ebneten sie ihm doch den Weg in seinen neuen Job.

Den Ausbruch des Krieges erlebte Kyrylo auf dem Dachboden seines Elternhauses. Nachdem sich kurz zuvor seine Freundin von ihm getrennt hatte und er der Bitte seiner Eltern gefolgt war, wieder bei ihnen einzuziehen, hatte er sich dort ein kleines Musikstudio eingerichtet. „Ich weiß noch, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte“, erinnert er sich an die frühen Morgenstunden des 24. Februar. „Ich saß in Boxershorts vor meinem Computer, machte ein bisschen Musik, rauchte eine Zigarette nach der anderen und dachte über tausend Dinge nach. Dann, gegen 5 Uhr morgens, hörte ich die Sirenen und kurz darauf die ersten Raketeneinschläge: bam, bam, bam!“ Heute würden ihm solche Geräusche nichts mehr ausmachen, bemerkt Kyrylo etwas abgehalftert. „Aber damals war das verdammt beängstigend.“

»Wir saßen zusammen in der Küche und fragten uns, ob das wohl der Anfang des Dritten Weltkriegs sei.«

Nachdem er sich gesammelt hatte, eilte er die Treppe herunter zu seinen Eltern, die kreidebleich am Küchentisch saßen. In den Tagen zuvor, als Putin seine Truppen an der Grenze aufgezogen hatte, hatten sich die Sirchenkos zu Hause noch gegenseitig beschwichtigt. Ein Säbelrasseln sei das, nichts weiter. „Doch nun saßen wir zusammen in der Küche und fragten uns, ob das wohl der Anfang des Dritten Weltkriegs sei“, erzählt Kyrylo. Sein Vater, Jahrgang 1938, hatte als Kind die beiden Schlachten um Kyiv erleben müssen. „Sofort schossen in ihm wieder die Erinnerungen hoch.“

Als sich in den nächsten Tagen die Situation zuspitzte und die Russen immer weiter auf Kyiv vorrückten, brachte er seine Eltern zu Verwandten aufs Land. Doch nachdem die ukrainische Armee den Vormarsch der Russen auf die Hauptstadt gestoppt und zurückgedrängt hatte, wagte sich Kyrylo wieder nach Kyiv. Beim Anblick der vielen Soldaten auf den Straßen hatte er das Bedürfnis, sich nützlich zu machen. Doch sich freiwillig zur Armee zu melden, kam für ihn in dem Moment nicht in Frage. „Nicht, weil ich feige bin“, erklärt er. „Sondern weil meine Eltern so alt sind. Ich könnte es ihnen nicht antun, die Uniform zu tragen. Das wäre für sie eine zu große emotionale Belastung, die ich ihnen nicht zumuten möchte.“

Also fing Kyrylo an, ehrenamtlich in der Küche eines Checkpoints zu arbeiten, wo er von morgens bis abends Kartoffeln schälte. „Ich bin zwar ein lausiger Koch“, sagt er, „aber mit den Händen arbeiten, das kann ich.“ Anfang April erhielt er einen Anruf von einem Schauspielkollegen aus der englischen Theatergruppe, der bereits als local producer mit ausländischen Medien zusammenarbeitete. Er fragte ihn, ob er morgen einen Journalisten vom Schweizer „Tages-Anzeiger“ begleiten könne, da er selbst verhindert sei. Kyrylo sagte spontan zu: „Natürlich mach‘ ich das, fucking yes!“

»Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mit der Kiste mal in den Krieg fahren würde.«

Am nächsten Tag traf er den Schweizer Reporter und dessen Fotograf. Da die beiden Journalisten kein Fahrzeug hatten und Kyrylo keinen Führerschein, drückte er ihnen den Schlüssel des Autos seiner Mutter in die Hand. „Das war ein 20 Jahre alter Toyota Solara“, erinnert er sich mit einem Lachen zurück. „Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mit der Kiste mal in den Krieg fahren würde.“

So weit war der Krieg auch nicht entfernt. Das Ziel der Journalisten lag nur eine knappe Stunde vom Kyiver Stadtzentrum entfernt, eine Kleinstadt mit etwa 30.000 Einwohner*innen. Ihr Name: Butscha. Gerade erst hatte die ukrainische Armee den Ort für die internationale Presse geöffnet, um der Weltöffentlichkeit die Kriegsverbrechen vor Augen zu führen, die die russische Armee in der kleinen Stadt nordwestlich von Kyiv begangen hatte.

Die New York Times schildert die Ereignisse folgendermaßen: „Als der russische Vormarsch auf Kiew angesichts des erbitterten Widerstands ins Stocken geriet, schlug die feindliche Besatzung von Butscha laut Zivilist*innen in einen Feldzug des Terrors und der Rache um. Als sich die besiegte und demoralisierte russische Armee schließlich zurückzog, hinterließ sie ein düsteres Bild: Leichen von Zivilisten, die auf den Straßen, in Kellern oder Hinterhöfen verstreut lagen, viele mit Schusswunden am Kopf, einige mit auf dem Rücken gefesselten Händen.“

»Wenn plötzlich das eigene Land existenziell bedroht ist, gibt es keine Grauzone mehr, in der man sich aufhalten kann.«

„Dieser Anblick hat mein Leben fundamental verändert“, erzählt Kyrylo und nimmt einen tiefen Zug seiner Zigarette. „Vor Butscha gab es ein Ich vor dem Krieg. Aber nach Butscha gibt es nur noch ein Ich im Krieg.“

Er selbst habe sich nie als Patrioten bezeichnet, erklärt er. Wie viele andere aus der ukrainischen Kreativszene habe auch er immer versucht, sich von Politik im Allgemeinen und nationalistischen Positionen im Speziellen zu distanzieren. „Klar, natürlich war auch ich bei den Maidan-Protesten vor zehn Jahren dabei. Und ich war auch vor dem Krieg schon immer pro Ukraine und anti Russland“, sagt Kyrylo. „Aber das war immer mehr aus einer Gewohnheit heraus und nie mit besonders viel Leidenschaft verbunden. So etwas wie Hymnen und Flaggen war mir immer fremd.“

Doch die Erlebnisse in Butscha hätten seine Einstellung komplett über den Haufen geworfen. „Wenn plötzlich das eigene Land existenziell bedroht ist, gibt es keine Grauzone mehr, in der man sich aufhalten kann. Sondern nur noch Schwarz oder Weiß, Freiheit oder Unterwerfung.“ Als er die vielen toten Zivilisten auf den Straßen gesehen habe, habe er verstanden, dass das seine Leute seien. Und dass er nun gar nicht mehr anders könne, als Position zu beziehen.

»Dem armen Greis hatte man ein riesiges Loch ins Gesicht geschossen.«

Kyrylo berichtet, wie er zusammen mit den beiden Journalisten vom Schweizer „Tages-Anzeiger“ zu einer Grube nahe einer kleinen Kirche geführt wurde, in der unzählige Leichen lagen. „Die ukrainische Armee hat sie dort zusammengetragen, um forensische Spuren zu sichern“, fährt er fort. Er sei immer noch nicht in der Lage zu verarbeiten, was dort passiert sei. „Vielleicht gelingt mir das, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist. Aber momentan schiebe ich das ganz weit von mir weg.“

Ein Bild aus Butscha bekomme er dennoch nicht aus dem Kopf: den Anblick eines ukrainischen Ermittlers, der die Leiche eines alten Mannes untersuchte. „Dem armen Greis hatte man ein riesiges Loch ins Gesicht geschossen“, erzählt er. „Und daneben stand dieser junge Ermittler mit seiner coolen Sonnenbrille, der mit Zigarette im Mund ganz routiniert die Leiche inspizierte. Was für eine weirde Situation. Im Leben gibt es auch bei der schlimmsten Tragödie immer etwas, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt.“

Gleichzeitig habe er erlebt, wie gut er in seinem neuen Job funktioniert habe. „Ich habe den ganzen Tag lang für die Schweizer Journalisten Augenzeug*innen gesucht, bei den Interviews übersetzt und die Produktion des Artikels möglich gemacht“, erinnert sich Kyrylo. „Ich habe gemerkt: Hier bin ich in meinem Element – auch wenn ich nicht in der Lage war, bei dem Anblick irgendetwas zu essen, und mich nur von Kaffee und Zigaretten ernährt habe.“

»In mir war nur die Frage, wie Menschen im 21. Jahrhundert zu so etwas in der Lage sein können.«

Nach diesem Tag habe er sich richtig elend gefühlt, erzählt er. „In mir war eine einzige, große Leere. Keine Trauer, keine Wut, nichts. Nur die Frage, wie Menschen im 21. Jahrhundert zu so etwas in der Lage sein können.“ Doch am nächsten Tag schien dieses Gefühl wie verflogen. „Ich glaube, Butscha hat mir die Unschuld geraubt“, sagt Kyrylo. „Seitdem ist es für mich zu einer seltsamen Normalität geworden, getötete Menschen zu sehen.“

Völlig kalt lasse ihn dabei vor allem der Anblick toter russischer Soldaten, sogar wenn es sich dabei um verkohlte Leichen 18-jähriger Wehrpflichtiger handele. „Ganz ehrlich“, holt er aus, „für mich ist das einfach nur der Feind, der in mein Land gekommen ist, um meine Leute zu töten und uns zu unterwerfen.“ Natürlich wisse er, dass es in der russischen Kriegsmaschinerie auch etliche Soldaten gebe, die gegen ihren Willen kämpfen müssten. Aber für diese Menschen könne er kein Mitleid empfinden. „Vielleicht gelingt mir auch das nach dem Krieg, wer weiß. Aber aktuell ist das in meinem Herzen keine Option.“

»Wenn ich jemals wieder auf der Bühne stehen will, muss ich mir meine Empathie zurückholen.«

Er wisse, dass das zynisch klinge, sagt Kyrylo. Aber für die Arbeit als local producer sei das eine zwingend notwendige Eigenschaft, sonst ginge man an solchen Gefühlen zugrunde. Dass diese emotionale Entwicklung es ungleich schwieriger macht, irgendwann wieder in seinem alten Beruf als Schauspieler zu arbeiten, weiß er ebenso. „Wenn ich jemals wieder auf der Bühne stehen will, muss ich mir meine Empathie zurückholen“, sagt Kyrylo. Dann ergänzt er etwas zögerlich: „Emotionale Taubheit und Zynismus sind mit einer Karriere als Künstler absolut nicht vereinbar.“

Doch nach einer Rückkehr ans Theater sieht es in Kyrylos Leben aktuell eh nicht aus, ganz im Gegenteil. In den letzten zwei Jahren tat er alles, um in seinen neuen Job, seine neue Lebensaufgabe hineinzuwachsen und sich in diesem Metier einen Namen zu machen – und das nicht selten, ohne sich dabei immer wieder in Lebensgefahr zu begeben.

Wie etwa im Sommer 2022, als er einen seiner Klienten nach Charkiw begleitete. Der junge Norweger hatte es sich zur Aufgabe gemacht hat, zurückgelassene Haustiere aus umkämpften ukrainischen Gebieten zu retten. Einquartiert hatten sich die beiden Männer in einem fast verlassenen Hotel am Stadtrand. Als Kyrylo nachts um zwölf in seinem Bett lag und sich durch ein paar lustige Clips auf Youtube klickte, erschien eine Raketen-Warnmeldung auf seinem Smartphone, gefolgt von heulenden Sirenen.

»Direkt neben dem Hotel klaffte ein riesiges Loch im Boden – so groß, dass ein VW Transporter reingepasst hätte.«

„Es dauerte keine 30 Sekunden und ich wurde durch eine Druckwelle aus dem Bett geschleudert“, berichtet er. „Als ich zu mir kam, sah ich, dass das Fenster in meinem Zimmer komplett zerborsten war.“ Kyrylo wagte sich an das klaffende Loch in seinem Hotelzimmer und schaute hinunter auf die Straße. „Direkt neben dem Hotel klaffte ein riesiges Loch im Boden – so groß, dass ein VW Transporter reingepasst hätte.“

Auch wenn er nur knapp mit seinem Leben davongekommen und eine ganze Weile taub auf einem Ohr war, hinderte ihn diese Erfahrung nicht daran, immer weiterzumachen und Journalist*innen dabei zu unterstützen, über den Krieg in seinem Land zu berichten.

Ein etwas älterer Reporter, der in der Doku „Fixers in Wartime“ zu Wort kommt, beschreibt den 27-jährigen Ukrainer als etwas chaotisch. „Natürlich kann es passieren, dass ich während der Fahrt ein Sandwich esse, rauche und gleichzeitig telefoniere“, erklärt Kyrylo mit einem Lächeln. „Was die meisten Journalisten nicht verstehen: Der organisatorische Part an meinem Job ist verdammt anstrengend. Alles permanent in Bewegung zu halten und die vielen kleinen Puzzleteile zusammenzufügen, ist alles andere als easy.“ Dann fügt er hinzu: „Ich bin lieber etwas chaotisch, als brav auf meinem Hintern zu sitzen und das zu tun, was von mir verlangt wird.“

»Sich um ein Haustier zu kümmern, ist eine gute Strategie, um den Krieg seelisch irgendwie zu überleben.«

Neben der Arbeit für internationale Medien hat Kyrylo vor einiger Zeit auch begonnen, ein eigenes journalistisches Projekt zu realisieren. In einer filmischen Dokumentation befasst er sich mit der Frage, welche seelischen Narben der Krieg bei den Soldaten hinterlässt, denen er begegnet. „Ich habe festgestellt“, erzählt Kyrylo, „dass die meisten Soldaten überraschend offen sind, wenn ich sie zu ihren Gefühlen interviewe – obwohl sie ja ständig von diesem Horror umgeben sind.“ Dennoch müsse er extrem behutsam und mit fast chirurgischer Präzision vorgehen, wenn er die Männer zum Zustand ihrer Seele befrage.

In „Fixers in Wartime“ sind erstaunlicherweise immer wieder Katzen zu sehen, die mit den Soldaten in ihren Posten und Stellungen leben. „Katzen füllen das emotionale Vakuum, dass sich bei diesen Männern gebildet hat“, erklärt Kyrylo. Wenn man sich täglich in Lebensgefahr begebe und für sein Land kämpfe, müsse man immer wieder Wege finden, um Stress abzubauen und sich zu entspannen.

„Sich um ein Haustier zu kümmern, es zu streicheln und mit ihm zu kuscheln, ist eine gute Strategie, um den Krieg seelisch irgendwie zu überleben.“ Es seien diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, die die Soldaten, die sich in dieser dunklen, schlimmen und tragischen Lage befänden, zurück ins Leben zu holen und ihnen ein wenig inneren Frieden zu schenken.

»Was genau ich erlebt habe, erzähle ich meinen Eltern nicht.«

Wie die Soldaten in den Schützengräben muss auch Kyrylo immer wieder darauf achten, sich um sich selbst zu kümmern. Die Energie, die ihn als Schauspieler in den Monaten vor dem 24. Februar 2022 beflügelt hätte, sei weitestgehend aufgebraucht, er sei erschöpft, rauche zu viel und ernähre sich schlecht. „Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten zwei Jahren um zehn Jahre gealtert bin“, bemerkt er. Außerdem habe er 15 Kilo zugenommen.

Aus diesem Grund lege er zwischen einzelnen Jobs immer wieder Pausen ein, fahre für ein paar Wochen nach Hause, schlafe viel, lenke sich mit Videospielen ab und unterhalte sich mit seinen Eltern. „Was genau ich erlebt habe, erzähle ich ihnen aber nicht“, sagt er. „Das würde ihnen wahrscheinlich das Herz brechen.“

Allzu lange hält er es zu Hause aber nicht aus. „Ich ertrage es einfach nicht, wochenlang nur herumzusitzen und nichts zu tun“, erklärt er. Dann müsse er seinem Gefühl nachgeben, sich nützlich zu machen und etwas beizutragen zu dem Kampf, in dem sein Land stecke.

»Dieses Geld ist aus Tragödien heraus entstanden, aus Kriegsjournalismus – und damit letztendlich aus Blut.«

Geld sei für ihn allerdings keine Motivation, sagt er. Dabei ist der Job als local producer durchaus lukrativ. Kyrylos Tagessatz liegt je nach Medium und Anforderung zwischen 100 und 300 US-Dollar, in den letzten zwei Jahren hat er knapp 70.000 US-Dollar verdient. Zum Vergleich: In der Ukraine lag das durchschnittliche Monatseinkommen im letzten Jahr bei etwa 600 US-Dollar.

Gespart hat Kyrylo allerdings kaum etwas. Den größten Teil seiner Honorare für dringend benötigtes Kriegsequipment wie etwa Drohnen ausgegeben, das er einzelnen Truppenteilen gespendet hat. „An der Front gibt es einen konstant hohen Bedarf an Material aller Art“, erklärt er, „denn die Russen werfen uns ein Vielfaches entgegen.“

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er das verdientes Geld nicht behalten will. „Dieses Geld ist aus Tragödien heraus entstanden, aus Kriegsjournalismus – und damit letztendlich aus Blut.“ Natürlich habe das in diesen Zeiten auch seine Berechtigung, sagt Kyrylo. „Aber ich wollte nie Journalist sein, sondern Schauspieler und Musiker. Damit möchte ich irgendwann mein Geld verdienen – und mit nichts anderem.“

»Putin hat die Ukraine überfallen, um die demokratischen Strukturen unseres Landes zu zerstören.«

Was Kyrylo Sirchenko tatsächlich antreibt in seinem Job, den ihm das Leben vor die Füße geworfen hat, offenbart sich an jenem Dienstagabend im März in dem kleinen Neuköllner Programmkino. Nach der Vorstellung ist eine Fragerunde angesetzt, bei der Kyrylo, Andrii und Oleksandra mit dem Publikum ins Gespräch kommen sollen. Eine etwas ältere Zuschauerin meldet sich zu Wort und fragt, warum die Ukraine weiterkämpfe und sich nicht mit Russland an den Verhandlungstisch setze.

„Ich glaube, die Dame hat bei ihrem Gedankengang die einfachste Route gewählt“, erinnert sich Kyrylo zurück. „Sie sieht, dass vor ihrer Haustür schlimme Dinge passieren und möchte, dass das aufhört. Und dieser Wunsch ist absolut nachvollziehbar.“ Aber in diesem Fall, so fährt er fort, lägen die Dinge etwas anders: „Putin hat die Ukraine überfallen, um die demokratischen Strukturen unseres Landes zu zerstören und die Menschen, die sich nach Freiheit sehnen, seiner Diktatur zu unterwerfen. Das ist völlig inakzeptabel.“

»Wenn ein aggressiver Schüler, der andere mobbt, nie selbst eine schmerzhafte Lektion erhält, wird er immer so weitermachen.«

„Wenn ein aggressiver Schüler, der andere mobbt, nie selbst eine schmerzhafte Lektion erhält, wird er immer so weitermachen“, erklärt Kyrylo. Und im Falle von Ländern wie Russland, Nordkorea oder Iran hätte das unabsehbare und dramatische Folgen – zum Beispiel einen Überfall auf baltische Staaten wie Estland, Lettland oder Finnland. „Die Dame muss leider lernen zu begreifen, dass Leute wie Putin absolut kein Interesse daran haben, sich zivilisiert mit anderen an einen Tisch zu setzen und zu reden. Es geht ihm um die Zerstörung von Demokratie. Und das lassen wir nicht zu.“ Was die Ukraine jetzt brauche, sei kein Mitgefühl, sondern Solidarität.

Ein konkrete Möglichkeit, die Ukraine zu unterstützen, sei zum Beispiel eine Zuwendung an die Hospitallers, erklärt Kyrylo später im Gespräch. Diese Organisation ehrenamtlicher Sanitäter*innen sammelt Geld für Medikamente, Verbandsmaterial, medizinisches Gerät, aber auch Treibstoff, um Verwundete aus den umkämpften Gebieten zu evakuieren. Gegründet wurden die Hospitallers bereits im Jahr 2014, von der querschnittsgelähmten Veteranin und Parlamentarierin Yana Zinkevich, nachdem Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert hatte.

»Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, denn sie macht vieles klarer in meinem Leben.«

Nach den Kinopremieren in Paris, Brüssel und Berlin kehrt Kyrylo wieder in die Ukraine zurück. Die nächsten Jobs stehen an, außerdem will er an seiner eigenen Dokumentation weiterarbeiten. Dann wird es einige Wochen still um ihn.

Anfang Juli erreicht uns in den frühen Morgenstunden eine Sprachnachricht. Kyrylo erzählt, dass er mittlerweile nicht mehr als local producer arbeite, sondern nun ganz offiziell den ukrainischen Streitkräften angehöre – als Koordinator im Bereich Pressearbeit und Public Relations.

„Diese neue Situation fühlt sich sehr seltsam an“, spricht Kyrylo in sein Telefon. Seine Stimme klingt deutlich schwerer, nachdenklicher und auch erschöpfter als noch im Frühjahr. Als er das Angebot erhalten habe, habe er sofort zugegriffen – denn damit sei er einem eventuellen Zwangseinzug im Zuge der aktuellen Mobilisierungswelle zuvorgekommen.

„Gleichzeitig bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben“, lässt er uns wissen, „denn sie macht gerade vieles klarer in meinem Leben.“ Vorher sei er als sogenannter Fixer immer zwischen den jeweiligen Jobs an der Front und seinem elterlichen Zuhause in Kyiv gependelt, diese beiden Extreme seien für ihn mental ziemlich anstrengend gewesen.

»Ich habe mehr Kontrolle über meine Gefühle, wenn ich als Soldat diene.«

„In meinem neuen Job bin ich jetzt permanent an vorderster Front – oder zumindest irgendwo in der Nähe“, erklärt er. „Und da es erst mal nicht zur Debatte steht, dass ich wieder nach Kyiv zurückkehre, habe ich gerade auch das Gefühl, viel stärker irgendwo verankert zu sein als noch vor ein paar Wochen.“ Das liege übrigens nicht nur daran, dass er jetzt einen festen Job habe, bei dem er genau wisse, was er zu tun habe, sagt Kyrylo. „Man könnte auch sagen, ich habe mehr Kontrolle über meine Gefühle, wenn ich als Soldat diene.“

Am schwierigsten sei es für ihn gewesen, seinen betagten Eltern von seiner Entscheidung zu berichten. „Ich war am Boden zerstört, als ich ihnen erzählen musste, dass ich jetzt die Uniform trage“, erinnert sich Kyrylo weiter in der fast achtminütigen Sprachnachricht. „Die beiden haben es überraschend okay aufgenommen“, berichtet er, „vor allem mein Vater. Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung, was gerade wirklich in ihm vorgeht, denn im Gegensatz zu ihm habe ich keine Kinder.“

»Medien sind manchmal wie ein Prisma. Und so ein Prisma krümmt das Licht.«

Danach kommt Kyrylo wieder auf seinen neuen Arbeitsalltag zu sprechen. Aus journalistischer Sicht sei er sehr dankbar um die Rolle, die er jetzt innehabe. Denn die Armee – und damit auch er – hätte einen viel besseren und ungefilterten Zugang zu den Geschehnissen und der tatsächlichen Situation an der Front. „Medien sind manchmal wie ein Prisma“, sinniert er. „Und ein Prisma krümmt das Licht. Aber jetzt bin ich persönlich so nah an der Lichtquelle, dass es keine Krümmung mehr gibt.“

Davon abgesehen habe der neue Job den Vorteil, dass er all die vielen Rollen, in die er vorher je nach Auftrag schlüpfen musste, in einer einzigen vereine könne. „Ich bin jetzt Übersetzer, Kontaktperson, Produzent, Autor, Fotograf und Kameramann in einem“, sagt Kyrylo.

»Bei fast allen ukrainischen Männern ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihnen die Armee ihre berufliche Zukunft raubt.«

Nur eines ist er gerade nicht: Schauspieler – jener Beruf, den er ursprünglich mal gelernt hat. Und den er wahrscheinlich nach wie vor ausüben würde, wenn Putins Russland nicht die Ukraine mit einem mörderischen Angriffskrieg überzogen hätte; oder zumindest, wenn Kyrylo nach den Kinopremieren Ende März einfach in Paris, Brüssel oder Berlin geblieben wäre.

Ob er jemals wieder auf einer Theaterbühne stehen wird, weiß er nicht. „Durch die Mobilisierung ist es bei fast allen ukrainischen Männern nur eine Frage der Zeit, bis die Armee ihnen ihre berufliche Zukunft raubt“, sagt er am Ende seiner Sprachnachricht.

Aber immerhin würde ihm der neue Job bei der Armee körperlich sehr gut tun, stellt Kyrylo fest. Er habe bereits etwas Gewicht verloren und ernähre sich nicht mehr so ungesund wie vorher. „Das Essen beim Militär ist zwar nicht überragend. Aber immerhin stopfe ich nicht mehr ständig Chips und Süßigkeiten in mich rein.“

Da ist er plötzlich wieder, jener besondere Humor des Kyrylo Sirchenko, der für viele um ihn herum nur schwer zu fassen ist, aber der ihm tagtäglich beim Überleben hilft. Und mit dem er sich hoffentlich seine Empathie zurückzuholen kann – irgendwann, wenn dieser Krieg ein Ende hat und die Ukraine ihre Freiheit wieder.

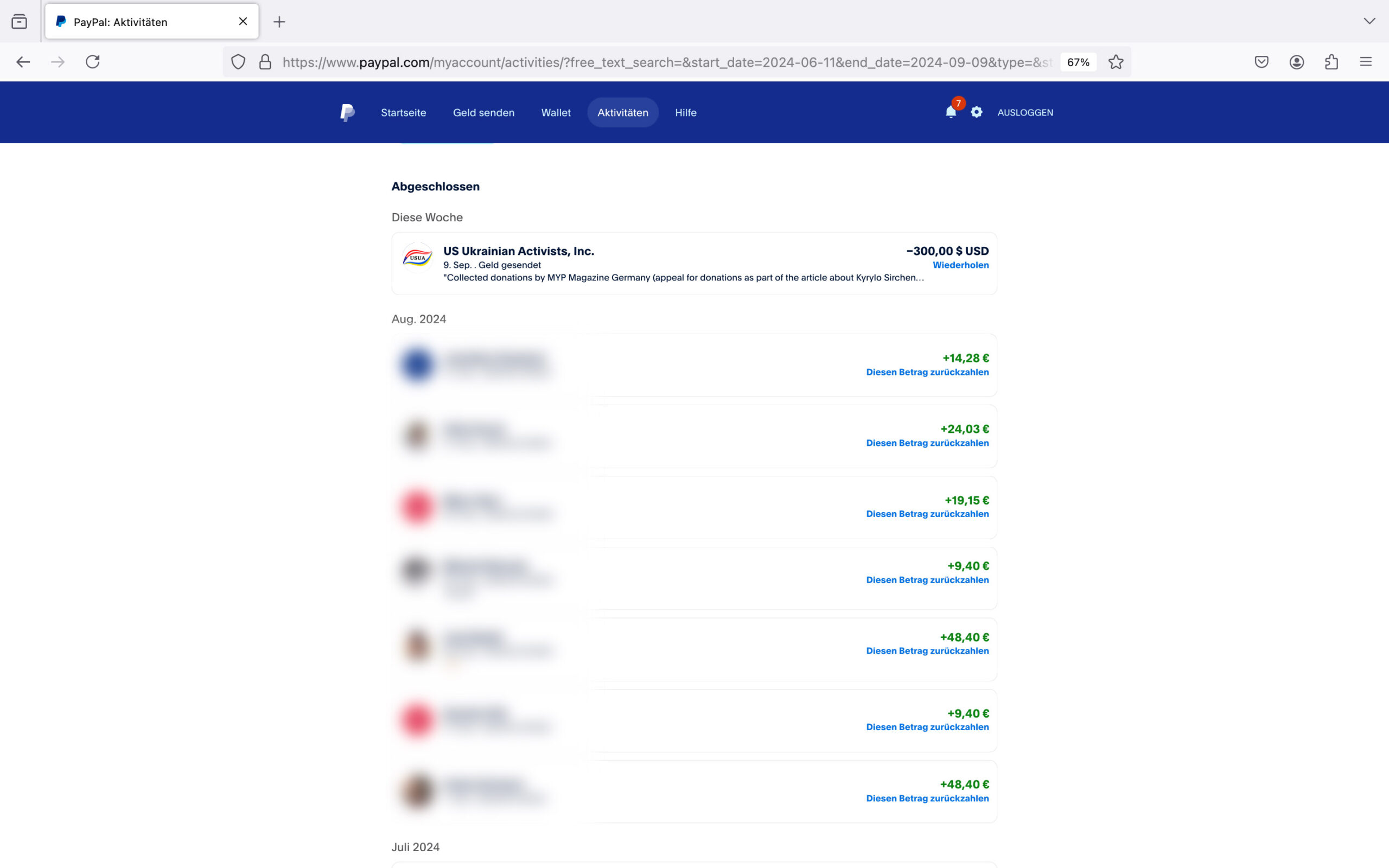

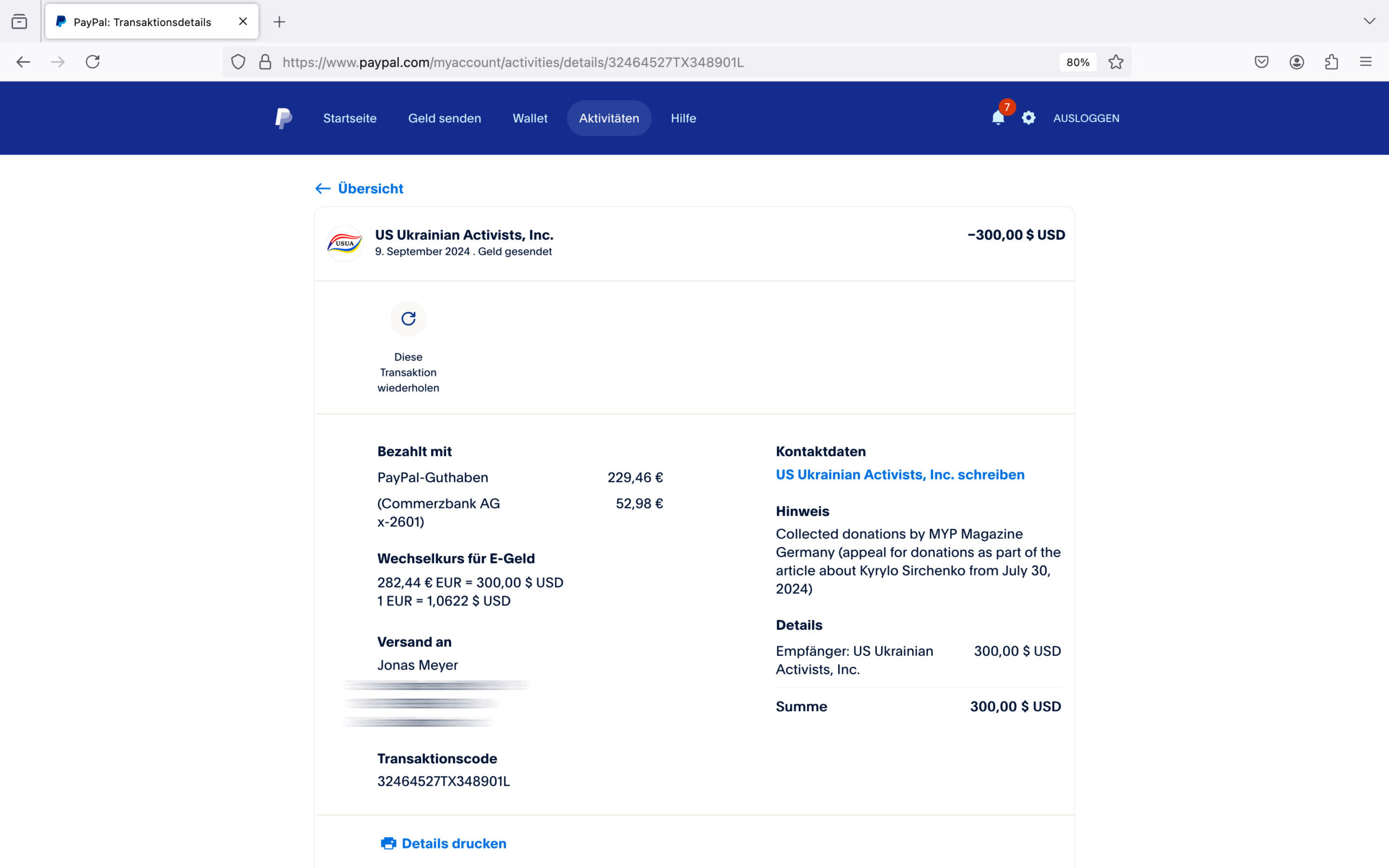

Gerne möchten auch wir die von Kyrylo erwähnte Hilfsorganisation „Hospitallers“ finanziell unterstützen.

Dazu sammeln wir bis zum 31. August 2024 über unseren offiziellen PayPal-Account (donate@myp-magazine.com, Account-Inhaber Herausgeber Jonas Meyer) finanzielle Zuwendungen, die wir dann am 1. September 2024 den „Hospitallers“ als Gesamtsumme zukommen lassen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Dich für eine kleine „Donation“ gewinnen könnten – jeder Euro hilft!

Alle Infos zu der Organisation gibt es hier.

Wichtiger Hinweis: Da das MYP Magazine weder ein eingetragener Verein noch eine gemeinnützige Organisation ist, können wir keine Spendenbescheinigung für Deine Zuwendung ausstellen.

Update:

Unsere Sammelaktion ist abgeschlossen. Dank Eurer Hilfe konnten wir insgesamt 173,06 Euro zusammenbringen, die wir auf 300 US-Dollar (282,44 Euro) aufgestockt und am 9. September 2024 an die Hospitallers gesendet haben.

Wir danken von Herzen allen Unterstützer*innen!

Ukraine: Fixer im Krieg, die stillen Helfer der Reporter

Eine Reportage von Arte und Reporter ohne Grenzen (28 Min.)

Verfügbar in der Arte-Mediathek bis zum 29. März 2027

Mehr von und über Kyrylo Sirchenko:

Interview & Text: Jonas Meyer

Fotografie: Kristina Ursylyak