Interview — Milliarden

Leben im Extrem

Wir haben mit der Punkrockband Milliarden ein Bild gemalt, von bodenloser Liebe geschwärmt und uns erklären lassen, warum wir alle Plastikmüll sind.

16. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Das neue Album „Berlin“ von Milliarden gehört zu den Platten, deren Lieder einem bereits beim ersten Zuhören recht gut gefallen können. Ihre wahre Magie entwickeln sie aber erst, wenn man sie öfter durchgehört und sich ihre bittersüße Betonpoesie in das Unterbewusstsein eingehämmert hat. Dann kann es passieren, dass man der niedlichen Barbekanntschaft nachts um halb vier mit Schnapsstimme „Über die Kante“ ins Ohr grölt. Oder dass man mit 160 über die Autobahn rast und dabei „JaJaJa“ singt.

Live steht die Band zu fünft auf der Bühne, für Konzept und Ästhetik sind aber vor allem Sänger Ben Hartmann (31) und Pianist Johannes Aue (29) verantwortlich. Wir treffen die beidem im brandneuen Kreuzberger Kaffeehaus „Lilie“. Atalay Aktaş, dem auch die „Schwarze Traube“ gehört, versucht seinem Heimatbezirk damit einen Ort zu geben, der an die Tradition von Berliner Institutionen wie der „Mokkabar“ oder dem „Café“ M anschließt: Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen, abends wird getrunken und gefeiert – am Freitag sogar mit DJ.

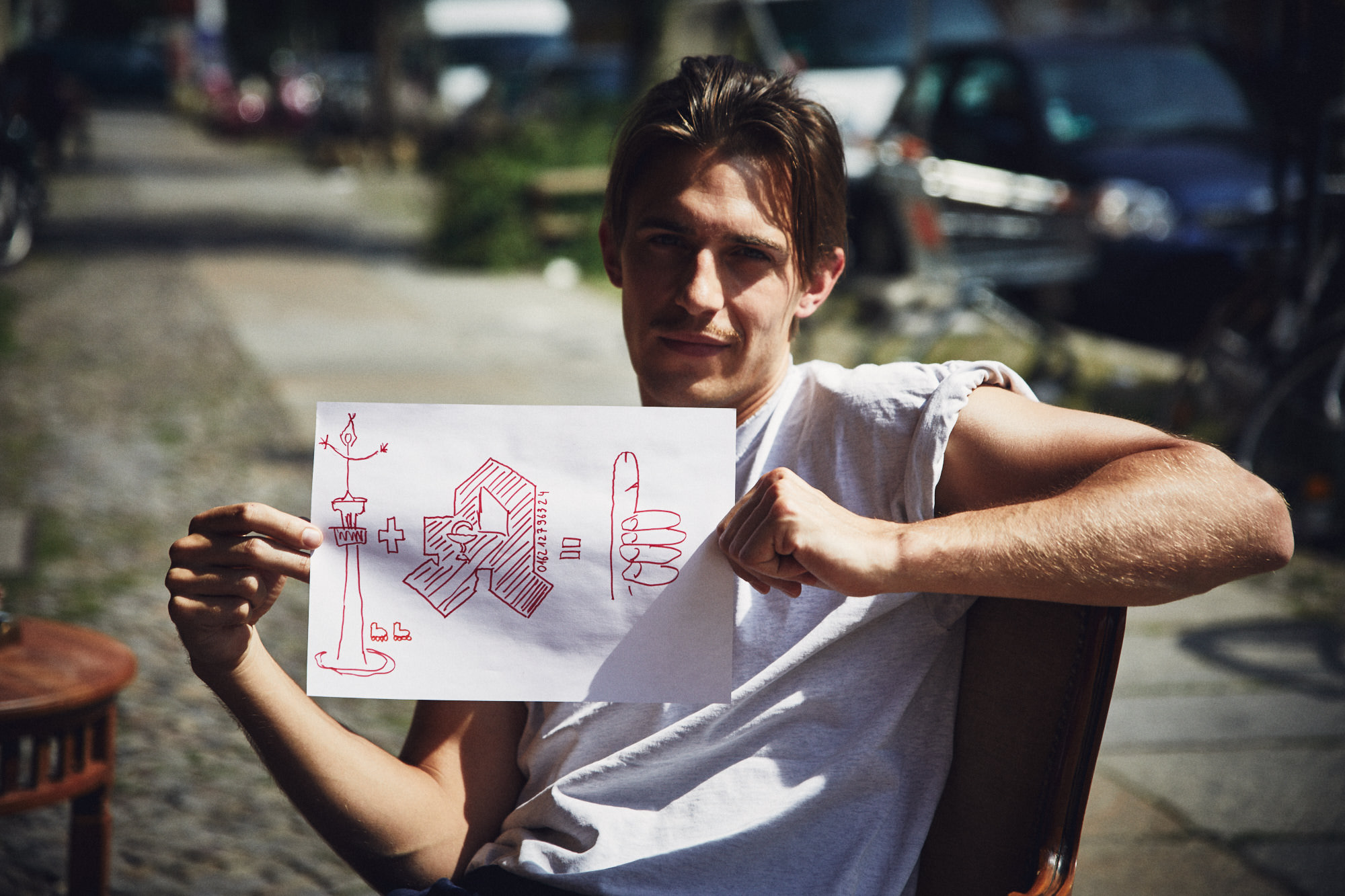

Inmitten von herrschaftlichen Chesterfield-Sesseln und goldenem Stuck platzieren wir also die Punkrockband Milliarden. Als Ben später vom Rechtsstreit mit den Vermietern seiner Wohnung in Friedrichshain erzählt, fällt der Satz: „Es gibt ekelhafte und es gibt geile Menschen.“ Die beiden „Schnuckel mit dem Super-Schnurri“, wie sich die beiden Musiker bei unserem Treffen scherzhaft selbst bezeichneten, gehören zur zweiten Sorte: Selbst wenn die Unangepasstheit nur Attitüde wäre, ist sie so unterhaltsam, dass man ihnen stundenlang dabei zuhören könnte, wie sie politische Haltung mit Schöngeistigkeit und ein klein wenig Fantasterei verflechten. Während Motz-Verkäufer und Rentner mit flamboyantem Fashionstil an uns vorbeiziehen, malen Milliarden für MYP eine „Mental Map“ auf Papier – ein kleines Symbolbild ihres Berlins.

»Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg.«

Katharina:

Wenn man im Song „Berlin“ den Namen der Hauptstadt durch einen Namen wie „Marie“ ersetzen würde, könnte es auch ein Liebeslied sein. Was ist einfacher: Liebeslieder für eine Frau oder für die Heimatstadt zu schreiben?

Ben:

Die Liebe zwischen zwei Menschen beschreibt einen Dialog. Innerhalb der Stadt befinden wir uns aber in einem Makrodialog zwischen vier Millionen Menschen. Da muss das Konzept ganz anders verhandelt werden, das ist viel komplizierter. Bei „Berlin“ bin ich mir gar nicht so sicher, ob es ein Liebeslied ist. Es beschreibt auf jeden Fall die Sehnsucht danach, die DNA der Stadt zu fassen. Ich bin hier in Hellersdorf geboren und konnte beobachten, wie sich die äußere Architektur Berlins in den letzten Jahren verändert hat – und wie sich auch die innere Architektur der Menschen daran anpasst. Diese Veränderungen sind gespenstisch.

Katharina:

Was hat sich verändert?

Ben:

Berlin ist nicht mehr der Sehnsuchtsort, der es mal war – könnte es aber wieder sein. Deshalb spazieren wir auf den Trümmern und treten die Tür immer wieder ein. Wir sind auch der Suche nach Rissen, Spalten und Persönlichkeiten – nach den Geschichten, die in diesem Pfuhl schlummern. Als ich Ende der 90er angefangen habe, alleine Bahn zu fahren und die Stadt zu erkunden, war Berlin noch nicht profitabel bebaut, sondern voller Freiräume, die bespielt und genutzt wurden. Kunst und Biografien fanden innerhalb dieser ausgelebten Gedankenspiele anders statt. Ich kam aus dem Plattenbau, bin in dieses neue Berlin-Mitte hineingestürzt und habe an Orten wie dem „Tacheles“ (Anmerkung der Redaktion: Das Kunsthaus Tacheles war von 1990 bis 2012 ein Veranstaltungszentrum in der Oranienburger Straße) ganz neue Formen von Kunst, Sex, Sprache kennengelernt. Heute ist Berlin häufig nicht mehr als ein Werbe-Jingle.

Johannes:

Unsere Sehnsucht ist es, wieder kommunenmäßiger zu leben und frei zu sein. Lass mal das Scheißgeld vergessen und die Gebäude, die an der Spree gebaut werden, abreißen. Früher waren diese Freiräume einfach da, heute muss man um sie kämpfen.

Ben:

Es ist ja vor allem auch ein politischer Kampf. Es gibt immer mehr Luxuswohnungen in Kreuzberg, während auf der Straße immer mehr Menschen verschimmeln. Diesem Prozess haben wir uns einfach hingegeben. Er kann aber auch wieder politisch dekonstruiert werden. Genau das will ich. Und ein Mittel dafür ist die Kunst. Die ist kein Beruf, sondern unser Leben. Und das, was wir zum Klingen bringen, ist unser Risiko. Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg. Wenn die Inspiration, die in einem selbst keimte, bei anderen landet, dann spiegelt das für mich auch eine gewisse Form von Humanismus wieder. Und der ist uns, im neo-liberalen und rechtskonservativen Strom, komplett abhandengekommen.

Katharina:

Da entgleitet uns gerade vieles. Man denke auch an Gestalten wie Oskar Roehler: 2015 habt ihr euren Song „Freiheit ist ‘ne Hure“ zu seinem Film “Tod den Hippies, es lebe der Punk!” beigesteuert. Statt Punk ist bei ihm jetzt eher AfD angesagt.

Ben:

Das geschieht einigen älteren Leuten – ein seltsames Phänomen. Schon mit meinem Vater ecke ich tagespolitisch oft an. weil die Ängste anders stattfinden. Vielleicht hat das mit verschiedenen politischen Kräften zu tun, unter denen man gelebt hat. Mein Vater beispielsweise ist 1946 geboren. Dann ist er in die DDR hineingewachsen, hat die Wende mitgemacht und ist auf einmal im Turbokapitalismus wieder aufgewacht. Irgendwo zwischendrin war noch der Traum von einem reformierten Sozialismus dabei. In dieser Generation gibt es eine maximale Verwirrung. Vielleicht können wir mit unserem Jungsein wieder die Konstante des Humanismus einbringen und wieder mehr Kunst und Schöngeistigkeit in die Leben hineintragen. Lasst den Wertekatalog mal nicht mehr über unseren Markt und unsere Macht definiert werden!

»Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen.«

Katharina:

Johannes, welche biografischen Eckdaten haben dich geprägt?

Johannes:

Ich bin auf einem Dorf bei Bielefeld aufgewachsen und sehr froh, durch Zufall oder Schicksal dort herausgekommen zu sein. In den Mustern, in denen ich großgeworden bin, wird einem ein einfacher Weg aufgezeigt: einfach so weiterleben, die Regeln befolgen. Der Ausbruch aus diesen Strukturen hat mich neue Lebensrealitäten erkennen lassen. Ich kann die Frage, worum es im Leben geht, deshalb anders stellen.

Katharina:

Wie würdest du sie beantworten?

Johannes:

Ich bin da gerade eher pessimistisch eingestellt: Für mich hat das alles keinen Sinn. Man stirbt irgendwann und die einzige Aufgabe ist es, davor seine Kinder oder die Nachwelt zu etwas Anderem oder Besserem zu erziehen. Unsere Zeitgenossen kann man nur schwer mit einem Fingerzeig zum Umdenken bewegen. Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen. Meine Sehnsucht nach einer besseren Welt kann jedenfalls erst einmal nur im Mikrokosmos gelebt werden… Erst gestern hatten Ben und ich eine Diskussion im Park: Was würde passieren, wenn Menschen 300 Jahre lang leben könnten statt 90?

Ben:

Dann hätte man einen anderen Generationenvertrag. Du müsstest noch deinen Ur-Ur-Ur-Enkeln in die Augen gucken und dich dafür rechtfertigen, warum du vor einem Jahrhundert Entscheidungen getroffen hast, die deren Leben nun dominieren. Jeder Mensch auf diesem Planeten, wirklich jeder, findet es krass ekelhaft, dass unsere Meere mit Plastik verseucht sind. Aber wir kriegen es trotzdem nicht hin, da was zu ändern, weil unsere ganze beschissene Ökonomie auf billige Produktion ausgerichtet ist. Das sind wir, wie wir hier sitzen. Wir sind der Plastikmüll.

»Auf Status und Sicherheit will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig.«

Katharina:

Das zu ändern wäre ja schon mal etwas Sinnhaftes.

Ben:

Hoffnung und Lust bleibt als Antrieb. Wenn das weg wäre, bliebe nur die Depression.

Johannes:

Ich erwische mich auch dabei, Dingen hinterherzulaufen, bei denen ich mich den Sehnsüchten eines Großteils der Bevölkerung anschließe: Status und Sicherheit zum Beispiel. Aber darauf will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig. Die Musterbeispiele für das, was erstrebenswert ist, sind falsch.

Katharina:

Ich hatte den Eindruck, dass einige dieser Fragen auch in eurem Musikfilm „Morgen“ verhandelt werden. Darin fällt zum Beispiel der Satz: „Wer hat sich nicht schon mal verknallt und Scheiße gebaut? Du hast ein Gesamtguthaben an Scheiße, dass du verprassen kannst – und dann ist halt irgendwann Ende.“ Wie oft hast du das Konto schon überzogen?

Johannes:

Zu oft… Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Mario Clement. Zusammen haben wir das Drehbuch entwickelt und die Worte so nahe an unsere natürliche Sprache herangeholt wie möglich.

Katharina:

In „Morgen“ wird ganz zentral auch eine ungewollte Schwangerschaft thematisiert. Dazu gibt es auch einen Song auf eurem Album namens „Ultraschall“. Wer das Album kennt, wartet im Film die ganze Zeit darauf, dass dieser Song kommt. Warum ist er nicht dabei?

Ben:

Der Film bebildert die Singles aus unserem Album mit Videos. Diese einzelnen Sequenzen werden im Film verbunden. Das Thema Abtreibung, auch sich selbst abzutreiben und sein Abenteuer, wird in „Morgen“ nochmal anders verarbeitet als in „Ultraschall“. Dieses Lied würden wir nicht verkaufen wollen.

Katharina:

Verständlich, dann müsste man „Kauft das!“ auf Facebook posten und Promo dafür machen.

Ben:

Genau, das wäre mir zu viel Senkblei.

Katharina:

Was haben die Frauen in eurem Freundeskreis, die schon mal abgetrieben haben, zu dem Song gesagt?

Ben:

Auf mich kamen mehr Männer zu. Wir können uns nicht davon frei machen, in dem Lied eine männliche Perspektive wiederzugeben. Und die Männer, die auf mich zukamen, sagten: Ich fühlte das auch so. Viele hatten keine Worte dafür, meinten aber, es sei die größte Tiefe gewesen, durch die sie je mussten.

»Ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen.«

Katharina:

In „Morgen“ wird eine ungestüme Paarbeziehung skizziert, die beim Betrachter durchaus Sehnsüchte hervorrufen kann. Ben, hast du so eine bodenlose Liebe schon mal erlebt?

Ben:

Bei mir ist das gerade so – ich habe eine Frau, mit der ich so lebe. Die Dame ist auf jeden Fall Muse für so einige Songs. Für mich drehen sich die Lieder deshalb nicht um klassische Sehnsüchte. „Rosemarie“ oder „Oh chérie“ sind zudem Lieder, die nicht nur positiv sind.

Katharina:

Also schrecklich-schön.

Ben:

Genau. Es ist so schrecklich, es ist irgendwie schön…

Katharina:

Ist das auch deine Art zu lieben, Johannes?

Johannes:

Das ist auf jeden Fall der Versuch. Ich will der anderen Person in die Augen schauen und immer wissen, dass es um etwas geht. Egal, ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen. Es macht viel mehr Spaß, die Dinge anders anzugehen. Klar, mir geht auch mal der Auspuff am Opel Corsa kaputt und ich muss überlegen, wie ich das bezahlen kann. Aber unser genereller Wunsch ist es, im Extrem zu leben.

Wir haben die Künstler gebeten, eine „Mental map“ (eine kognitive und symbolisch aufgeladen Karte eines geographischen Raums) ihres Berlins für uns zu skizzieren:

Lust, Milliarden live zu sehen? Die „Welt im Blech Tour“ startet im September!

26.09.2018 – Bremen, Schlachthof

27.09.2018 – Hamburg, Grünspan

28.09.2018 – Köln, Gebäude 9

29.09.2018 – Münster, Sputnikhalle

03.10.2018 – Frankfurt am Main, Batschkapp

04.10.2018 – Stuttgart, Wizemann

05.10.2018 – Zürich, Bogen F

06.10.2018 – Leipzig, Werk 2

11.10.2018 – München, Backstage Halle

12.10.2018 – Wien, Flex Café

13.10.2018 – Nürnberg, Nürnberg Pop Festival

18.10.2018 – Berlin, Astra

19.10.2018 – Dresden, Scheune

20.10.2018 – Magdeburg, Factory

Mehr von und über Milliarden:

milliardenmusik.de

facebook.com/milliardenband

instagram.com/milliardenmusik

#milliarden #mypmagazine

Interview: Katharina Weiß

Fotografie: Steven Lüdtke

Wir haben Milliarden in der „Lilie“ getroffen, der „congenialen Kombination von Café & Bar“:

Muskauer Str. 15, D-10997 Berlin

Café: Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr

Bar: Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr