Interview — Aaron Hilmer

Spiel mit Extremen

Der Hamburger Schauspieler Aaron Hilmer gilt im deutschen Film als Spezialist für die Rollen markanter Underdogs, zuletzt war er im Kino als ultrareligiös erzogener Teenager zu sehen. Im Interview verrät uns der 18-Jährige, wie er sich am Set in Ekstase versetzt, warum er keine Angst vor dem Erwachsenwerden hat und wieso seine Generation alles andere als unpolitisch ist.

9. Oktober 2017 — MYP N° 21 »Ekstase« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als Oliver Hörr vor etlichen Jahren nach Hamburg zog, wollte er sich nicht so recht wohlfühlen in der Stadt. Irgendetwas fehlte ihm. Der 49-Jährige, der im Laufe seines Lebens die ganze Welt bereist hatte, hätte sich eigentlich pudelwohl fühlen müssen hier in Hamburg, dem sogenannten Tor zur Welt, mit all den aufregend-anrüchigen Bars, Clubs und Etablissements, in die seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten jeder einkehrt, der aus der kleinen und der großen Welt mal eben zu Besuch ist.

Hamburg versteht es auf besondere Art, den Besuchern und Zugezogenen seinen ganz eigenen, in Lokalkolorit getauchten Stempel aufzudrücken: auf der Reeperbahn versacken, Fischbrötchen essen, Anker tätowieren. Aber umgekehrt? Was, wenn die Stadt nicht zum eigenen Stil, zum eigenen Leben passt? Was, wenn es keinen Ort gibt, an dem man sich richtig wohlfühlt, wenn man abends seine Freunde auf ein Getränk treffen will?

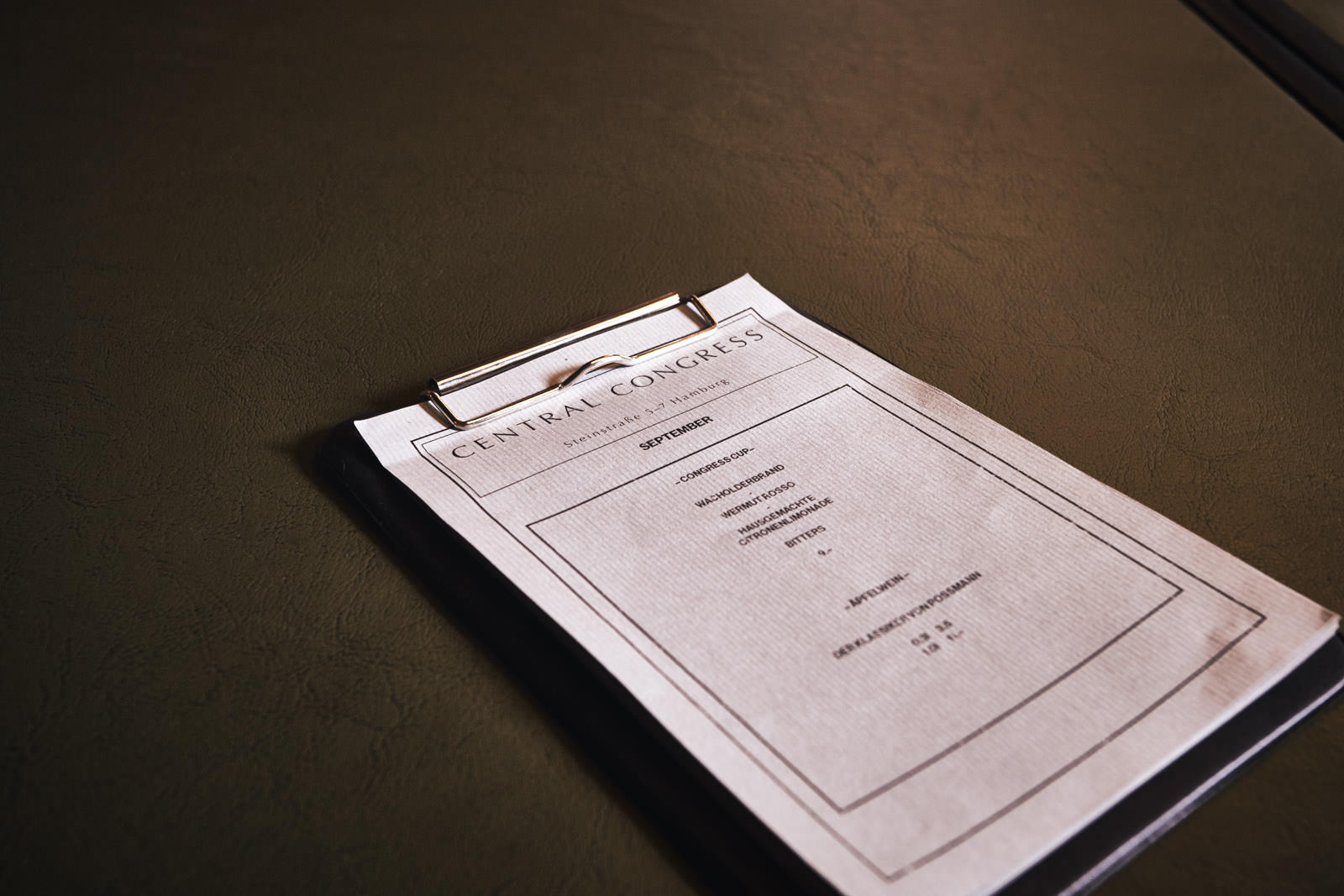

Für Oliver lag die Lösung auf der Hand: Wenn es einen solchen Ort nicht gibt, muss man ihn schaffen. Und so entstand vor wenigen Jahren in der Steinstraße der Central Congress – eine Bar, die so ganz anders ist als das, was man vor Augen hat, wenn man an Hamburg und Nachtleben denkt. Mit klar gezeichneten Stühlen und Tischen, die wie in einem Konferenzsaal arrangiert sind, und holzvertäfelten Wänden lässt die Bar die zurückhaltende Eleganz aus Zeiten der Bonner Republik wiederauferstehen. Stilvoller kann man die Sachlichkeit der 1960er Jahre nicht inszenieren.

Hier im Central Congress haben wir uns heute mit dem Hamburger Schauspieler Aaron Hilmer verabredet. Zuletzt war der 18-Jährige im Kinofilm Einsamkeit und Sex und Mitleid von Regisseur Lars Montag zu sehen, in dem er einen verschüchterten jungen Mann namens Johnny spielt. Davor hatte er als Kleinkrimineller einen schlagkräftigen Auftritt im Berliner Tatort und spielte an der Seite von Frederick Lau in der Komödie „Schrotten!“. Drei Charaktere, die sich irgendwie nicht damit abfinden wollen, dass ihre Umwelt von ihnen eine gewisse Anpassung verlangt. Passt ja eigentlich ganz gut, hier im Central Congress. Also auf zur Konferenz mit Aaron Hilmer!

Jonas:

In „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ hast du die Rolle des Johnny übernommen, der in einer sektenartigen Religionsgemeinschaft aufgewachsen ist und unter der autoritären Herrschaft seiner Mutter leidet. Was hast du für diesen Charakter empfunden, als du dich mit dem Drehbuch befasst hast?

Aaron:

Johnny war mir viel näher, als ich vermutet hätte – diese Nähe ist bereits beim allerersten Lesen entstanden. Ich habe ihn als einen wahnsinnig liebevollen, aber gebrochenen Charakter wahrgenommen und großes Mitleid empfunden. Dieser Figur steht meiner Meinung nach der Part „Mitleid“ am meisten zu. „Sex“ natürlich auch, aber hauptsächlich „Mitleid“.

Johnny ist eigentlich ein richtig guter Kerl und total harmlos, er hat sein Herz am rechten Fleck. Leider ist sein Leben komplett von den Umständen geformt, in denen er aufgewachsen ist. Dadurch steht er im Zwiespalt mit sich selbst: Auf der einen Seite versucht er, die Regeln der Sekte einzuhalten – Sexualität gilt als große Sünde. Auf der anderen Seite ist er ein ganz normaler Jugendlicher, der sich für Mädchen interessiert und sich ausprobieren und endlich Sex haben will. Irgendwo dazwischen versucht er sich zu finden.

Bei jemandem, der mir im echten Leben begegnet, kann ich nicht erahnen, welche Hintergründe, welche Abgründe er hat.

Jonas:

Wenn du in der Realität, beispielweise in der Schule, einem Menschen wie Johnny begegnet wärst, wäre da eine ähnliche Nähe entstanden? Hättest du für ihn dasselbe Maß an Mitleid empfunden?

Aaron:

Nein, ich glaube nicht. Wenn ich so einen Menschen im echten Leben getroffen hätte, wäre er mir wahrscheinlich nicht so nah gewesen wie Johnny. Und ich hätte weniger Mitleid gehabt. Das liegt aber daran, dass mir das Drehbuch des Films gleich auch die gesamten Lebensumstände von Johnny mitgeliefert hat – das passiert in der Realität eher selten. Bei jemandem, der mir im echten Leben begegnet, kann ich normalerweise nicht erahnen, welche Hintergründe, welche Abgründe er hat. Plakativ gesagt: Ich würde immer nur einen Johnny sehen, bei dem ich nichts von der grauenvollen Mutter oder der Sekte wüsste.

Ganz allgemein bin ich aber jemand, der andere Menschen gerne dazu anregt, aus sich herauszukommen – in der Schule, im Freundeskreis, wo auch immer. Die Hintergründe der Leute spielen da zuerst einmal keine Rolle, man kann sie einfach wegfallen lassen.

Jonas:

Im Leben des Johnny ist alles verboten, was für andere alltäglich ist: Liebe, Sex, Ausgelassenheit, Freiheit, Individualität. Das ist fast so, als wäre es einem untersagt zu atmen. Wie hast du dich auf eine Rolle vorbereitet, der jede Selbstverständlichkeit eines normalen Lebens fremd ist?

Aaron:

Ich mache mir im Vorfeld eher wenige Gedanken darüber, wie ich so eine Rolle konkret angehen kann. Wenn ich spiele, bin ich sehr impulsiv und lasse mich von meinem Instinkt leiten. Ich komme dann in eine Art Tunnel und höre auf zu denken. Das klappt natürlich nur, wenn ich in meinem Text sicher bin und den Charakter, den ich spiele, verinnerlicht habe. Anhand der Fakten, die mir das Drehbuch liefert, versuche ich nachzuvollziehen, wie es der Figur in der entsprechenden Situation gehen muss. Und dann setze ich mir diesen Charakter Stück für Stück zusammen.

Was mir speziell bei Johnny sehr geholfen hat, war seine Körperhaltung: Er steht nie aufrecht, ist in sich zusammengesackt, verspannt und verängstigt. Alleine mit dieser Körperlichkeit kann man den Charakter sehr gut erzählen.

Als ich das gespielt habe, war ich mit meinen Gefühlen irgendwo ganz anders.

Jonas:

Durch seinen inneren Kampf wird Johnny letztendlich dazu gebracht, sich auszupeitschen, um sich für seine „sündigen Gedanken“ zu bestrafen. Dabei gerät er in einen Modus irgendwo zwischen Fanatismus und Ekstase. Hast du dich bei dieser Szene ebenfalls von deinem Instinkt leiten lassen?

Aaron:

Als ich das gespielt habe, war ich mit meinen Gefühlen irgendwo ganz anders. Das war ein echtes Erlebnis! Ich liebe diese Momente, in denen man emotional ganz aus sich heraustritt und sich in seinem Spiel in eine Art Ekstase begibt. Das Schwierige dabei ist, trotzdem die Kontrolle über seine Technik zu behalten, um das, was man gerade tut, irgendwie lenken zu können. Das ist ein echter Balanceakt – und war bei Johnny eine große Herausforderung.

Jonas:

Wie war das erste Treffen mit Regisseur Lars Montag? Hattet ihr beide eine ähnliche Vorstellung von der Rolle?

Aaron:

Ich glaube, bei diesem Charakter gab es für mich gar nicht so viel Spielraum – was in Johnnys Leben passiert, ist dafür einfach zu eindeutig. Ohnehin war es auch nicht so, dass mir Lars zuerst erzählt hat, wie er sich die Figur vorstellt, und ich dann meine Gedanken dazu präsentiert habe. Das war eher ein Prozess. Johnny ist Stück für Stück entstanden und mit jeder Idee gewachsen, die dazukam.

Jonas:

Johnny scheint im Film die einzige Figur zu sein, die ein reines Herz hat – er ist der Einzige, der keine Schuld daran hat, dass er so ist, wie er ist. Allen anderen Charakteren haftet irgendein selbst verursachter Makel an, weil sie sich falsch verhalten oder eine Tat begangen haben.

Aaron:

Er ist auch eine der wenigen Figuren, die sich über den Film stark entwickeln. Neben ihm gelingt das nur Robert Pfennig – dem Vater des Mädchens, in das sich Johnny verliebt. Robert wird übrigens gespielt von Rainer Bock, den ich wirklich sehr bewundere. Die anderen Figuren, beispielweise die beiden Polizisten, schaffen diese große Entwicklung nicht.

Jonas:

„Einsamkeit und Sex und Mitleid“ erzählt im Großen und Ganzen die Tragik des menschlichen Lebens und beschreibt dabei Situationen, die man eher im fortgeschrittenen Erwachsenenalter als in seiner Jugend erlebt. Du selbst warst bei Drehbeginn gerade einmal 17 Jahre alt. Hat es dich beängstigt, welchen Ausblick der Film auf das Leben gibt?

Aaron:

Nein, überhaupt nicht. Jeder hat doch so seine Baustellen und wird immer wieder vor Probleme gestellt. Daher hat mich die Vorstellung auch nicht schockiert, wie es vielleicht später einmal sein könnte. So weit denke ich auch gar nicht – ich denke eher im Moment und schaue, was jetzt gerade Sache ist. Meine Mutter sagt immer, wenn mir die Dinge zu Kopf steigen: „Aaron, vertrau doch einfach mal.“ Aber auf was genau, das sagt sie nicht.

Jonas:

Was war denn bisher deine größte Baustelle?

Aaron:

Ich hatte eine lange Zeit mit einer starken Gelenkkrankheit zu tun. Und zu Hause war es auch nicht immer leicht. Aber gerade beim Schauspielen merke ich, dass solche Baustellen auch gleichzeitig ein riesiges Geschenk sein können. Ich finde, an so etwas wächst man.

Dass sich alle Figuren meistens falsch entscheiden, macht letztendlich die große Satire des Films aus.

Jonas:

Ganz abgesehen davon, dass „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ in seiner gesamten Tragik wahnsinnig lustig ist: Gibt es darüber hinaus noch etwas Positives, das du aus dem Film ziehen kannst?

Aaron:

Absolut! Der Film ermutigt ein Stück weit dazu, in seinem Leben Dinge zu tun, an die man sich sonst nicht herantrauen würde.

Jonas:

Zum Beispiel?

Aaron:

Alle Charaktere setzen sich permanent mit sich selbst auseinander – auf die verschiedensten Arten: Allen Figuren stehen etliche Optionen und Richtungen offen, die sie wählen können. Dass sie sich meistens falsch entscheiden, macht letztendlich die große Satire des Films aus, der ja unsere gesamte Gesellschaft auf überzogene Art und Weise darstellt.

Jonas:

Ist die Darstellung wirklich überzogen?

Aaron:

Nein, eigentlich nicht. Man hat sich hier und da aber definitiv auch Extreme herausgesucht.

Jonas:

Es gibt eine interessante Parallele in deiner noch jungen Karriere: Die Figur Johnny ist sehr stark vom Thema Liebe getrieben und agiert auch dementsprechend. Dasselbe Motiv charakterisiert eine ganz andere Rolle, in der man dich vor einigen Monaten sehen konnte: Im Berliner Tatort „Amour Fou“ spielst du Stipe Rajic, einen Teenager, dessen Handlungen im Wesentlichen dadurch bestimmt sind, dass er unglücklich in ein Mädchen verliebt ist.

Egal woher man kommt, egal wer man ist: Am Ende geht es immer nur um ein Stück Anerkennung und Liebe.

Aaron:

Stimmt. Johnny und Stipe – beide haben eigentlich ein gutes Herz. Beide suchen nach einem Platz, an den sie hingehören, beide suchen die Liebe. Wir alle suchen doch die Liebe! Egal woher man kommt, egal wer man ist: Am Ende geht es immer nur um ein Stück Anerkennung und Liebe. Zwischen beiden Figuren gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied: Während Johnny eher verschüchtert ist und keiner Fliege etwas antut, ist Stipe getrieben von Wut, Aggressionen und Vorurteilen.

Für mich geht es bei der Schauspielerei darum, Missstände aufzudecken und gewissen Problemen eine Bühne zu geben.

Jonas:

Auch „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ dreht sich um Vorurteile und gesellschaftliche Konventionen, beispielweise bei den Vorbehalten der Polizisten gegenüber dem jungen Migranten Mahmud oder den aus der Luft gegriffenen Vergewaltigungsvorwürfen des Mädchens gegenüber dem Lehrer. Ist es dir als Schauspieler generell wichtig, an Projekten mitzuwirken, die gesellschaftsrelevante Themen behandeln?

Aaron:

Klar, darum geht’s doch! Ich will nicht sterben, ohne dass ich auf dieser Welt irgendetwas verändert oder hinterlassen habe, ohne dass ich irgendetwas Sinnvolles gemacht habe. Für mich geht es bei der Schauspielerei darum, Missstände aufzudecken und gewissen Problemen eine Bühne zu geben. Daher war es für mich auch eine riesige Ehre, einen Charakter wie Johnny spielen zu dürfen – eine Figur, die einen berührt und in gewisser Weise auch schockt. Wenn man sich mit einer solchen Rolle befasst, erweitert man die eigene Toleranz. Aber man fragt sich auch: Was gibt es nur alles auf dieser Welt?

Ich weiß, dass ich noch lange nicht in der Lage bin, mir aussuchen zu können, was ich machen will und was nicht. Aber wenn mich ein Drehbuch nicht interessiert oder ich mir absolut nicht vorstellen kann, bei einem Projekt mitzuwirken, dann sage ich ab. Es gibt gewisse Formate, die so inhaltslos sind, dass ich das einfach nicht machen kann. Man will mit seiner Arbeit ja auch etwas verändern, etwas anstoßen, die Leute dazu bringen, über etwas nachzudenken. Wenn die Rolle – oder das gesamte Projekt – das nicht hergibt, dann ist es für mich sinnlos, da mitzumachen. So etwas gibt es ja auch schon zur Genüge. Man muss nur mal am frühen Nachmittag den Fernseher anschalten – was da so läuft: Halleluja!

Jonas:

Oder freitagabends, wenn auf Tele5 die „SchleFaZ“ laufen.

Aaron:

Wie bitte?

Jonas:

Die „SchleFaZ“ – die schlechtesten Filme aller Zeiten. Der Sender Tele5 hat daraus ein Format gemacht: Jeden Freitagabend präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten die schlechtesten Filme, die ihnen in die Hände geraten sind, und kommentieren sie fortlaufend. Da willst du als Schauspieler nicht landen.

Aaron (grinst):

Wieso? Gerade das wäre doch wieder witzig.

Jonas:

Durch die Filme, in denen du mitspielst, lernt man immer wieder außergewöhnliche Vornamen kennen: Johnny, Stipe oder Kamelle – so heißt deine Rolle in Max Zähles Film „Schrotten!“ aus dem Jahr 2016. Alles Underdogs. Es scheint, als hättest du einen leichten Hang zu diesen sehr speziellen Charakteren.

Aaron:

Ja, für mich ist es auch ein riesiges Glück, dass ich immer wieder solche Extreme spielen darf. Ich liebe Extreme, im Film wie im echten Leben.

Jonas:

Und wo suchst du Extreme im echten Leben?

Aaron:

Beim Feiern! Da geht die eine oder andere Nacht schonmal bis zum nächsten Morgen. Ansonsten beim Sport. Ich mache zwar nicht wahnsinnig viel Sport, aber wenn ich etwas tue, dann spüre ich eine übertriebene Energie in mir, die plötzlich da ist und die mich über meine Grenzen hinausträgt.

Wenn kein Baum in der Nähe war, haben wir unsere Kletterausrüstung geholt und uns an den Balkonen abgeseilt.

Jonas:

Auf YouTube findet man einige Videos, die zeigen, wie Du bereits als kleines Kind vor er Kamera gestanden hast. Wie bist du in so jungen Jahren zur Schauspielerei gekommen?

Aaron:

Da sind wir wieder bei den Extremen: Mein Bruder und ich sind immer auf jeden Baum geklettert, den wir finden konnten. Und wenn kein Baum in der Nähe war, haben wir unsere Kletterausrüstung geholt und uns an unserem Haus an den Balkonen abgeseilt. Einer unserer Nachbarn ist ein erfahrener Kletterer, er hat uns einiges beigebracht.

Dieser Nachbar hat damals bei dem Musical „Tarzan“ als Techniker gearbeitet. Eines Tages meinte er zu mir: „Klettere doch mal bei Tarzan!“ Also bin ich zum Casting gegangen, habe eine nach der anderen Runde absolviert und war irgendwann tatsächlich Tarzan – da muss ich so um die elf, zwölf Jahre alt gewesen sein. Bevor ich aber beim Musical mitmachen durfte, musste ich ein halbes Jahr lang unter der Woche Tanz-, Gesang- und Schauspieltraining nehmen. Erst dann habe ich in den Shows den Tarzan spielen dürfen – ebenfalls ein halbes Jahr lang, bis ich rausgeflogen bin.

Jonas:

Was war passiert?

Aaron:

Ich habe ein einziges Mal meinen Einsatz verpasst und wurde deshalb rausgekickt. Meine Mutter hat zwar noch für eine Derniere, eine letzte Vorstellung, gekämpft, aber danach war’s das. Auch wenn ich nicht mehr in „Tarzan“ mitspielen konnte, war von da an ziemlich klar, dass ich irgendetwas brauche, was mich auslastet. Schule allein hat mir scheinbar nicht gereicht, ich musste mich zusätzlich irgendwo auspowern.

Gott sei Dank kam es kurze Zeit nach „Tarzan“ zu einem weiteren Zufall: Die Ex-Freundin meines Onkel arbeitet als Produzentin an der HMS, der Hamburg Media School. Sie und ihre Kollegen haben Anfang 2012 einen jungen Darsteller für den Zehnminüter „Cowboy & Indianer“ von Jan-Gerrit Seyler gesucht. Jan ist bis heute einer meiner engsten Freunde – für mich ist er Vater, Bruder und Freund in einer Person. Demnächst werde ich sogar Patenonkel seines Kindes! Ihm habe ich so wahnsinnig viel zu verdanken…

Und dann ging’s irgendwie los. Zuerst hatte ich nur irgendwelche Minirollen, bei denen es kaum etwas zu spielen gab – beispielsweise bei der Kinderserie „Die Pfefferkörner“, bei der ich in zwei, drei kleinen Szenen mitspielen durfte. Komparse mit Text sozusagen. Seit etwa drei Jahren kann ich endlich auch größere Rollen übernehmen und damit die Filme ein Stück weit mitgestalten.

Jonas:

Die Fernsehserie „Die Pfefferkörner“ gibt es seit fast 20 Jahren und wirkt wie Durchlauferhitzer: Etliche deutsche Jungschauspielerinnen und Jungschauspieler haben dort ihre Karrieren gestartet.

Aaron (grinst):

Stimmt, „Die Pfefferkörner“ macht irgendwie jeder.

Jonas:

Was kann man dort lernen?

Aaron:

Schauspielerisch kann man da nicht so viel mitnehmen. Aber man lernt die technischen Abläufe beim Film. Und mir persönlich haben „Die Pfefferkörner“ etwas mitgegeben, was mir heute noch hilft: Diese erste Fernseherfahrung hat mir einen Teil der Aufregung vor der Kamera genommen. Von da an war alles, was an einem Set passiert, etwas gewohnter für mich.

Jonas:

Spielt Aufregung für dich überhaupt noch eine Rolle? Du wirkst sehr abgeklärt, sowohl im Film als auch gerade jetzt im persönlichen Gespräch.

Aaron:

Ich bin vor jedem neuen Projekt aufgeregt. Und ich finde, es ist auch gut, eine gesunde Aufregung zu spüren. Oder ist es eher Vorfreude? Ich weiß nicht.

Jonas:

A propos Aufregung: Ich bin auf ein Zitat des Protestforschers Simon Teune aus der Süddeutschen Zeitung gestoßen, das Du Mitte Juli – kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg – auf Facebook geteilt hast: „Das Konzept heißt: die Demonstration zulassen, ihr Raum geben, kleinere Verstöße ignorieren. Vor allem muss das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gewährleistet werden. Wenn man versammlungsfeindlich agiert, verhärtet das die Fronten.“ Wie hast du diese Tage in deiner Heimatstadt Hamburg erlebt? Und welchen Blick hast du heute darauf?

Ich verstehe ja, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, aber Gewalt ist das falsche Mittel. Immer!

Aaron:

Das ist sehr schwer zu sagen, die gesamte G20-Zeit hatte zu viele Facetten. Auf der einen Seite gab es Menschen, die der Meinung waren, sie würden irgendetwas ändern, wenn sie Hamburg zerstören würden. Auf der anderen Seite konnte man wunderschöne Aktionen erleben – Proteste, die mehr eine Feier waren und bei denen die Kreativität im Vordergrund stand.

Mein Fazit daher, gerade auch zu den Gewaltausbrüchen, die es auf beiden Seiten gab, sprich bei den Demonstranten wie bei der Polizei: ein absoluter Wahnsinn! In Hamburg Krieg zu spielen, während man eigentlich für Frieden und Veränderung demonstrieren will, kann man nur als absoluten Wahnsinn beschreiben. Was soll das? Wir leben doch in einem Land, in dem man offen seine Meinung sagen kann. Ich verstehe ja, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, aber Gewalt ist das falsche Mittel. Immer! Wenn Leute durch Hamburg ziehen und Kleinwagen anzünden, muss man sich wirklich fragen: Leute, habt ihr eigentlich irgendwas verstanden in eurem Leben? Was ist los bei euch?

In vielem, was ich in dieser Zeit erlebt habe, habe ich absolut keinen Sinn gesehen. Vor allem weil einige Leute einfach nur Spaß daran hatten, für ein paar Stunden oder Tage ein wenig Anarchie zu zelebrieren – um danach wieder in ihr altes, normales und langweiliges Leben zurückzugehen, als wäre nichts gewesen. Zuerst ziehen sie schwarze, angsteinflößende Klamotten über und ziehen randalierend durch die Straßen. Danach laufen sie um die Ecke, ziehen die Sachen in irgendeinem Hinterhof wieder aus und werfen sie in die Mülltonne. Und plötzlich sind sie wieder die Ottos von nebenan, denen es eigentlich wunderbar geht in ihrem Leben.

Jonas:

Es soll ja Leute geben, die der jungen Generation vorwerfen, politisch eher desinteressiert zu sein. Empfindest du dich selbst eher als eine Ausnahme? Wie erlebst du die Thematisierung von Politik im Klassenzimmer, in deinem Freundeskreis?

Aaron:

Nein, ich bin keine Ausnahme. Es ist nicht so, dass wir nur konsumieren und konsumieren und konsumieren, ohne zu wissen, was hier und auf der Welt abgeht. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe, dass alle um mich herum starke politische Meinungen haben und Position beziehen. Mein Freundeskreis ist sehr heterogen, dementsprechend ist auch die Art und Weise, wie sich meine Freunde politisch äußern, sehr unterschiedlich. Manche drücken beispielsweise ihre Meinung über Rap aus. Es ist ihre ganz eigene Art, um zu beklagen, wie ungerecht vieles ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das ist ein großes Thema bei uns.

Jonas:

Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr wirst du zum ersten Mal in deinem Leben wählen. Wie geht es dir damit?

Wenn die Leute einmal die Chance haben, durch ihre Stimme wirklich Einfluss zu nehmen, nehmen sie sie nicht wahr.

Aaron:

Ich fühle mich verpflichtet, wählen zu gehen. Ich finde es immer albern, wenn Menschen darüber meckern, dass die Politik angeblich eh nichts verändert, und sie deshalb auch nicht wählen gehen. Das ist doch grotesk: Sie beschweren sich, dass sie nicht beteiligt werden und man alles über ihre Köpfe hinweg bestimmt. Aber wenn sie einmal die Chance haben, durch ihre Stimme wirklich Einfluss zu nehmen, nehmen sie sie nicht wahr. Mein Gott, springt doch einfach mal über euren Schatten – und informiert euch vor allem! Klickt euch wenigstens mal durch den Wahl-o-mat, wenn ihr keine Orientierung habt! Ist doch eigentlich eine ganz gute Idee.

Jonas:

Orientierung – ein gutes Stichwort. Was gibt dir in deinem Leben Orientierung? Wer hilft dir, deinen Kompass auszurichten?

Aaron:

Meine Mutter – indem sie mich immer unterstützt in dem, was ich tue. Und indem sie mir Freiraum gibt. Sie akzeptiert alle Entscheidungen, die ich fälle. „Mach, was du willst.“ – das ist letztendlich auch eine Richtung. Bei meinem Vater ist das ähnlich, den sehe ich nur nicht so oft. Darüber hinaus gibt mir mein Bruder viel: Von ihm lerne ich, was teilen heißt. Und was es heißt, den Rücken gerade zu machen. Das lerne ich von ihm auf eine sehr besondere Art.

Natürlich lerne ich auch von meinen Freunden, das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und ich selbst gebe mir oft auch eine Richtung. Ich bin für vieles offen und probiere vieles aus. Und dabei finde ich mich – erfinde ich mich – immer wieder neu.

Jonas:

Du hast eben angesprochen, dass du Rainer Bock sehr bewunderst. Was kannst du von ihm lernen?

Aaron:

Generell fällt es mir eher schwer, die Frage zu beantworten, was ich schauspielerisch von jemandem lernen kann. Für mich gibt keine bestimmte Technik, ich tue einfach, was ich tue. Daher kann ich auch bei Rainer nicht genau sagen, was ich von ihm lernen kann.

Ich kann aber sagen, was ich an ihm mag: Rainer ist wahnsinnig fein – menschlich und in seinem Spiel. Er hat eine äußerst warme, liebevolle Ausstrahlung, die er auf seine Rollen überträgt, was wiederum sein Spiel sehr klar und spannend macht. Wie gesagt: Ich weiß nicht genau, was ich von ihm lernen kann. Aber ich schaue ihm sehr gerne zu.

Jonas:

Das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment, das man einem Schauspieler machen kann.

Aaron (lächelt):

So war es auch gedacht.

Jonas:

Spannend zu spielen wird umso wichtiger, wenn es einen als Schauspieler in die unspannendsten und trostlosesten Gegenden verschlägt – beispielsweise auf einen entlegenen Schrottplatz in der nordwestdeutschen Provinz: Die Dreharbeiten zu „Schrotten!“ haben dich in eine Welt geworfen, die für viele absolut langweilig und nicht beachtenswert ist: irgendwo draußen auf dem Land, mitten in der Einöde, fernab vom Schuss – das Gegenteil von Hamburg sozusagen. Wie hast du diese Welt wahrgenommen?

In der Provinz sieht man immer nur dieselben Leute, abends kann man nicht um die Häuser ziehen, alles ist sehr eintönig.

Aaron:

Ich bin ganz ehrlich: Vor dem Film habe ich immer nur das Negative an der Provinz gesehen. Wir haben in der Nähe einer Kleinstadt gedreht, in der nicht nur im Film nichts los war. Dort sieht man immer nur dieselben Leute, abends kann man nicht um die Häuser ziehen, alles ist sehr eintönig. Aber während der Dreharbeiten habe ich gemerkt, dass es darum gar nicht geht – sondern um Gemeinschaft. Und um Kleinigkeiten, etwa wenn sich jemand ein neues Auto kauft und sich die gesamte Nachbarschaft für ihn freut.

Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in einer solchen Gegend viel mehr von dem mitbekommen, was um sie herum passiert. Und dass sie die kleinen Dinge viel stärker wahrnehmen als die Leute, die in einer Großstadt wie Hamburg leben. Hier wird man ständig von allen Seiten mit Input beballert, die kleinen Dinge gehen viel zu schnell unter. Aber gerade um die geht es doch im Leben, oder?

Aaron Hilmer ist 18 Jahre alt, Schauspieler und lebt in Hamburg.