Melissa Ianniello

Fotoserie — Melissa Ianniello

Wish It Was a Coming Out

Mit ihrer Fotoserie »Wish It Was a Coming Out« erzählt Melissa Ianniello die Geschichte älterer homosexueller Menschen in Italien. Damit stellt sich die lesbische Künstlerin nicht nur der eigenen Sprachlosigkeit gegenüber ihren Großeltern. Sie macht auch auf ein doppeltes Tabu aufmerksam, das sie in der italienischen Gesellschaft in Bezug auf Homosexualität und Alter identifiziert.

30. August 2021 — Fotografie: Melissa Ianniello, Text: Jonas Meyer

Lara Elia (47) und Lia D’Urso (65), Nicolosi (Sizilien)

Lara und Lia lernten sich 2009 im Internet kennen – durch ihr gemeinsames Interesse für lesbisch-feministischen Aktivismus. Lia ist eine pensionierte Restauratorin aus Catania, Lara arbeitet als Journalistin und beschäftigt sich hauptsächlich mit wissenschaftlichen Arbeiten. Aufgewachsen ist sie in Rom, wurde aber in Afrika als Tochter eines italienischen Vaters und einer englischen Mutter geboren. Die beiden Frauen leben im sizilianischen Örtchen Nicolosi in einer kleinen Villa, wo sie die gemeinsame Leidenschaft für Gartenarbeit und die innige Liebe zu ihren Haustieren teilen. Lara und Lia sind nach wie vor begeisterte Aktivistinnen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, in ihrem Leben keinen einzigen Pride zu verpassen.

Pina Capizzo (64), Assemini (Sardinien)

Pinas Kindheit war gezeichnet von männlicher Gewalt: zum einen durch ihren Vater, einem eifersüchtigen und traditionalistischen Mann, der immer wieder seine Gewaltausbrüche an ihr entlud. Zum anderen wurde sie von einer Gruppe von Männern aus ihrem Dorf misshandelt. Pina entdeckte schon sehr früh, dass sie lesbisch ist. Als sie noch ein Teenager war, entschied ihr Vater, sie von der Schule zu nehmen, und zwang sie, in einigen Häusern des Dorfes als Putzkraft zu arbeiten. Bei diesem Job verliebte sie sich in die Tochter einer Hausherrin – und eine starke, unbestreitbare Liebe entstand. Um der väterlichen Unterdrückung zu entfliehen, heiratete sie mit 18 einen Mann, den sie nicht liebte. Die Erlösung kam erst 32 Jahre später, als sie ihrem Ehemann offenbarte, dass sie lesbisch ist, und sich von ihm trennte. Heute ist Pina frei und genießt es, immer wieder neue Beziehungen mit Frauen und die damit verbundenen Gefühle zu erleben.

Anna Palla (64), Cagliari (Sardinien)

Nachdem sie ihr halbes Leben damit verbracht hatte, Geld und Erfolg hinterherzujagen, begab sich Anna auf eine spirituelle Reise. Diese half ihr nicht nur dabei, sich von ihren alten Idealen zu befreien, sondern brachte sie auch dazu, sich einen neuen Namen zu geben: Nubedivento. Heute fühlt sie sich wie eine freie Frau, die endlich das in sich trägt, was sie fälschlicherweise im Außen suchte – und das über Jahrzehnte.

Maria Laura Annibali (76) und Lidia Merlo (74), Rom (Latium)

Maria Laura und Lidia kennen sich seit 17 Jahren. Ihre Liebesgeschichte ist eine, die erst im hohen Alter erblühte. Dabei ist Lidia diejenige, die Maria Lauras Herz eroberte: Monatelang warb sie voller Zärtlichkeit und Poesie für die Angebetete. Eines Nachts schrieb sie „Laura, ich liebe dich leidenschaftlich und hoffnungslos!“ an eine Wand vor deren Haus. Von diesem Tag an trafen sie sich regelmäßig, kamen zusammen, verlobten sich wenig später und schlossen schließlich vor kurzem den Bund fürs Leben.

Roberto Tavazzi (65), Foligno (Umbrien)

Roberto ist ein ehemaliger Diözesanpriester – ein Amt, das er mehr als die Hälfte seines Lebens innehatte. Geboren wurde er in der Provinz Cremona, wo er über 40 Jahre lang lebte. Als er im bereits vorangeschrittenen Alter erkannte, dass er schwul ist, beschloss er, der Kirche für immer den Rücken zu kehren, um freier leben zu können. Roberto gab kurzerhand sein Gelübde auf und zog nach Foligno, eine Stadt im Herzen von Umbrien, wo er seitdem wohnt.

Stella Marchi (67) und Paola Fognani (75), Rom (Latium)

Stella und Paola sind bereits seit 1984 ein Paar. Gemeinsam haben sie viele Herausforderungen gemeistert, wie etwa Stellas Tumor. Die beiden Frauen haben sich standesamtlich trauen lassen und leben in ihrem Haus in Rom – zusammen mit ihren geliebten Katzen. Stella und Paola sind zwar Rentnerinnen, aber immer noch leidenschaftliche LGBT-Aktivistinnen. Daneben sind sie passionierte Reisende, die die Berge lieben. Die beiden sind ein Paradebeispiel dafür, dass in einer Partnerschaft auch nach vielen Jahren das Feuer nicht erlöschen muss: Sie lieben sich immer noch genauso heiß und innig wie früher.

Pasquale Ferro (65), Ischitella (Kampanien)

Pasquale wurde in Neapel geboren. Er hatte eine schwierige Kindheit, die von Elend und Gewalt geprägt war. Doch damit nicht genug: Es wurde ihm auch die Möglichkeit verwehrt, eine höhere Schule zu besuchen. Trotzdem gelang es ihm im Laufe der Jahre, sich zu emanzipieren. Als er entdeckte, dass er schwul ist, kam er in Kontakt mit der mit der homosexuellen Szene in Neapel. In dieser Zeit begann er zu schreiben und Theater zu spielen, dabei ließ er sich von der Straße und ihren Geschichten inspirieren. Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem Dramaturgen und arbeitete als Journalist. Seine Texte entstanden dabei alle aus dem tiefen Bedürfnis heraus, den sogenannten Verstoßenen der Gesellschaft eine Stimme zu verleihen und ihnen ihre Würde zurückzugeben.

Zeno Zappi (68) und Massimo Coralli (59), Imola (Emilia-Romagna)

Zeno und Massimo sind seit zwölf Jahren ein Paar und leben in Imola. Beide haben eine enge Beziehung zu ihren Familien, sind dort seit langer Zeit geoutet und gehen insgesamt sehr offen mit ihrer Homosexualität um. Die beiden Männer eint nicht nur ihre starke Liebe zueinander, sie teilen auch eine ganz besondere Passion: Sie kreieren Schmuck aus Recycling-Materialien. Aus dieser Leidenschaft haben Zeno und Massimo im Laufe der Zeit ein Business gemacht. Heute bieten sie ihre kunstvollen Arbeiten unter anderem auf Märkten in der Region um Imola an.

Paolo Melato (74), Rom (Latium)

Nachdem Paolo lange eine heterosexuelle Beziehung geführt hatte, outete er sich im Alter von 30 Jahren als schwul. Im Laufe der Zeit traf er sich mit vielen, meist jüngeren Männern, bis er seine große Liebe kennenlernte: einen Arzt, mit dem er viele Jahre zusammenblieb. Doch dann erkrankte sein Partner an Aids und starb in relativ jungen Jahren. Die letzten Monate ihrer Beziehung waren für Paolo und seinen Freund äußerst schwierig: Da der junge Arzt in einer Zeit erkrankte, in der man noch wenig über Aids wusste und sich das Virus enorm schnell verbreitete, waren die beiden Männer mit etlichen Stigmatisierungen konfrontiert – als wäre die nackte Angst vor dem Tod nicht schon Bürde genug. Heute lebt Paolo in einer kleinen Wohnung in Rom, die er mit seinem Hund teilt.

Victor Palchetti-Beard (67), und Gianni Manetti (70), Florenz (Toskana)

Victor und Gianni sind seit 43 Jahren ein Paar. Victor ist Amerikaner und kam 1975 während seines Studiums nach Italien, wo er durch gemeinsame Freunde Gianni kennenlernte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das Problem: Als Amerikaner durfte Victor nur eine begrenzte Zeit in Italien bleiben. Kurzerhand beschloss also Giannis Mutter, Victor zu adoptieren, um ihrem Sohn bei der Gründung einer Familie zu helfen. Leider sind Gianni und Victor nun rein rechtlich gesehen Brüder und können daher vor dem italienischen Standesamt keine Lebenspartnerschaft eingehen.

Vittorino Panzani (78), und William Belli (71), Trient (Trentino-Südtirol)

Vittorino und William sind seit 47 Jahren zusammen und leben heute in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Sie haben sich beide schon in jungen Jahren geoutet und engagieren sich seitdem in der LGBT-Bewegung. Im Laufe der Jahre haben sie nie einen Pride verpasst und sind viel durch die Welt gereist. Die beiden Männer leben in Trient, wo sie seit über 20 Jahren als Antiquitätenhändler tätig sind.

Gianni Picciotto (72†), Perugia (Umbrien)

Gianni stammt aus Sizilien und bekannte sich bereits in seiner Jugend zu seiner Homosexualität. Trotz seiner „Andersartigkeit“ lernte seine Familie, ihn zu akzeptieren, insbesondere durch die Fürsprache seiner Mutter. Im Teenageralter lernte er einen etwas älteren Jungen namens Pino kennen. Kurz nach Giannis 18. Geburtstag gingen die beiden auf der Suche nach Arbeit nach Turin. Dort lebten sie 52 Jahre lang eine intensive Liebesgeschichte – bis zu Pinos Tod im Jahr 2015. Am 14. April 2020, im Alter von 72 Jahren, starb auch Gianni.

Silvano Patacca (67), Pisa (Toskana)

Silvano arbeitet als Programmdirektor an der Fondazione Teatro di Pisa. Er liebt seinen Job, er liebt das Theater, und dazu ist er ein ewiger Romantiker, der immer noch auf der Suche ist nach seinem Seelenverwandten. Trotz seines Alters gibt Silvano nicht auf und hofft, irgendwann einen Mann zu finden, mit dem er eine feste Beziehung führen kann – eine Beziehung, die stabil genug ist, um sein Leben in Gleichgewicht zu bringen. Mehr wünscht er sich nicht. Und auch nicht weniger.

Giovanni Rodella (67), Florenz (Toskana)

Giovanni ist in Mantua geboren und aufgewachsen. Kurz nach seinem 18. Geburtstag wurde er zum Militärdienst in Florenz eingezogen. Noch während seiner Zeit in der Armee entdeckte er hier seine Homosexualität. Nachdem er tiefe Schuldgefühle überwunden hatte, konnte er sich schließlich zu seinem Schwulsein bekennen und es akzeptieren – eine Zeit der Befreiung. Nach dem Militärdienst blieb er in Florenz und ließ sich zum professionellen Fotografen ausbilden. Im Laufe der Jahre dokumentierte er unzählige politische und kulturelle Ereignisse mit seiner Kamera – insbesondere die der LGBT-Bewegung.

Edda Billi (87), Rom (Latium)

Geboren in der kleinen Küstenstadt Follonica in der Toskana, verliebte sich Edda als Teenagerin in eine junge Frau, das einen Jeep fuhr und Poesie und Literatur liebte. Diese Frau eröffnete ihr nicht nur die Welt der Bücher und Kultur, sondern war auch ihre erste große Liebe. Da Eddas Familie nicht einverstanden war mit der sexuellen Orientierung ihrer Tochter und sie massiv unter Druck setzte, beschloss sie, nach Rom zu ziehen. Dort wurde sie Dichterin, engagierte sich als Aktivistin für den feministischen Separatismus und ist eine der ersten Bewohnerinnen der Casa Internazionale delle Donne, einem Gemeinschaftswohnhaus für Frauen, das in den 1970er Jahren aus den Forderungen der Feministinnen nach Freiheit und Selbstbestimmung entstand. Edda definiert sich nach wie vor als lesbisch: als eine Frau, die Frauen und das Leben liebt.

Über das Projekt

„Ich bin 30 Jahre alt, lesbisch und habe es nicht geschafft, mit meinen Großeltern über mein wahres Ich zu sprechen.“ Die Arbeit „Wish It Was a Coming Out“ der italienischen Dokumentarfotografin Melissa Ianniello hat ihren Ursprung in einer leidvollen persönlichen Lüge, die jahrelang andauerte.

Seit ihrer Jugend weiß Melissa, dass sie Frauen liebt. Doch sie musste auch immer wieder feststellen, dass die sexuelle Orientierung einer Person von ihrem Umfeld in der Regel als heterosexuell angenommen wird – als sei das völlig selbstverständlich. Auch wenn ein Coming-out eine Form der Befreiung sein kann, ist es nach wie vor für viele nichtheterosexuelle Menschen schwierig, einen Teil der eigenen Identität zu offenbaren, etwa aus Angst vor Vorurteilen, Stigmatisierungen oder Repressionen. „Jahrelang trug ich die Last mit mir herum, meinen Großeltern die Entdeckung meines Lesbischseins nicht mitteilen zu können, und verpasste so die Chance, ein gemeinsames Verständnis mit ihnen zu haben“, erzählt Melissa.

Das Fehlen eines solchen Bekenntnisses weckte in ihr das Bedürfnis nach Selbsterlösung, die Notwendigkeit eines Aktes der Katharsis, der nicht nur ihr zugutekommen sollte, sondern auch anderen. Und so begann sie, mit ihrer Kamera die Lebenserfahrungen von Menschen zu erforschen, die zwar ein ähnliches Lebensalter wie ihre Großeltern haben, aber in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung eher ihr selbst ähneln. Damit wurde die Arbeit zu einer indirekten Hommage an ihre Großeltern, von denen drei gestorben sind, bevor die Enkelin den Mut hatte, sich vor ihnen zu outen.

Melissa startete „Wish It Was a Coming Out“ im Jahr 2018 als laufendes Langzeitprojekt, an dem sie weiter arbeitet. „Mein Ziel war und ist es, einen Einblick in das Leben schwuler und lesbischer Menschen im heutigen Italien zu geben, die jenen widersprüchlichen und faszinierenden Lebensabschnitt erleben, der mit dem Älterwerden verbunden ist“, erklärt sie.

Geholfen hat ihr bei der Realisation, dass sie mit ihren Protagonist*innen etliche Erfahrungen teilt, die man in einer Gesellschaft macht, wenn man die eigene Homosexualität offenbart. „Eine dieser Erfahrungen ist, dass in Italien ein doppeltes Tabu im Zusammenhang mit Homosexualität und Alter besteht, das ich mit meiner Arbeit untersuchen wollte“, sagt Melissa. Und so fing sie vor drei Jahren an, durchs Land zu reisen, um all diejenigen zu treffen, die ihre persönliche Geschichte teilen wollten – mit ihr und der Welt. „Ich habe das Lächeln, die Sorgen, die Gedanken, die Liebe und die Sehnsüchte von Menschen eingefangen, die viel zu selten zu Wort kommen.“

Doch für Melissa ist „Wish It Was a Coming Out“ mehr: „Diese Arbeit bietet die Möglichkeit, das Schweigen zu überwinden, das viele von uns noch immer mit sich herumtragen. Sie handelt von dem Wunsch, sich vollständig zu offenbaren, ohne einen Teil der eigenen Identität zu verleugnen.“ Und sie fügt hinzu, dass sich der Begriff Coming-out im Titel ihrer Fotoserie nicht nur auf die eigene Sexualität bezieht: „Sondern auch und vor allem auf den generationenübergreifenden Austausch der eigenen Erfahrungen, des eigenen Lebens und des ganzen Selbst.“

Mittlerweile hat Melissa übrigens ihrer noch lebenden Großmutter erzählt, dass sie Frauen liebt: „Das war eine der schönsten und beeindruckendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.“

#melissaianniello #wishitwasacomingout

Fotografie: Melissa Ianniello

Text: Jonas Meyer

Tobias Friedauer

Fotoserie — Tobias Friedauer

Bewegung, radikal

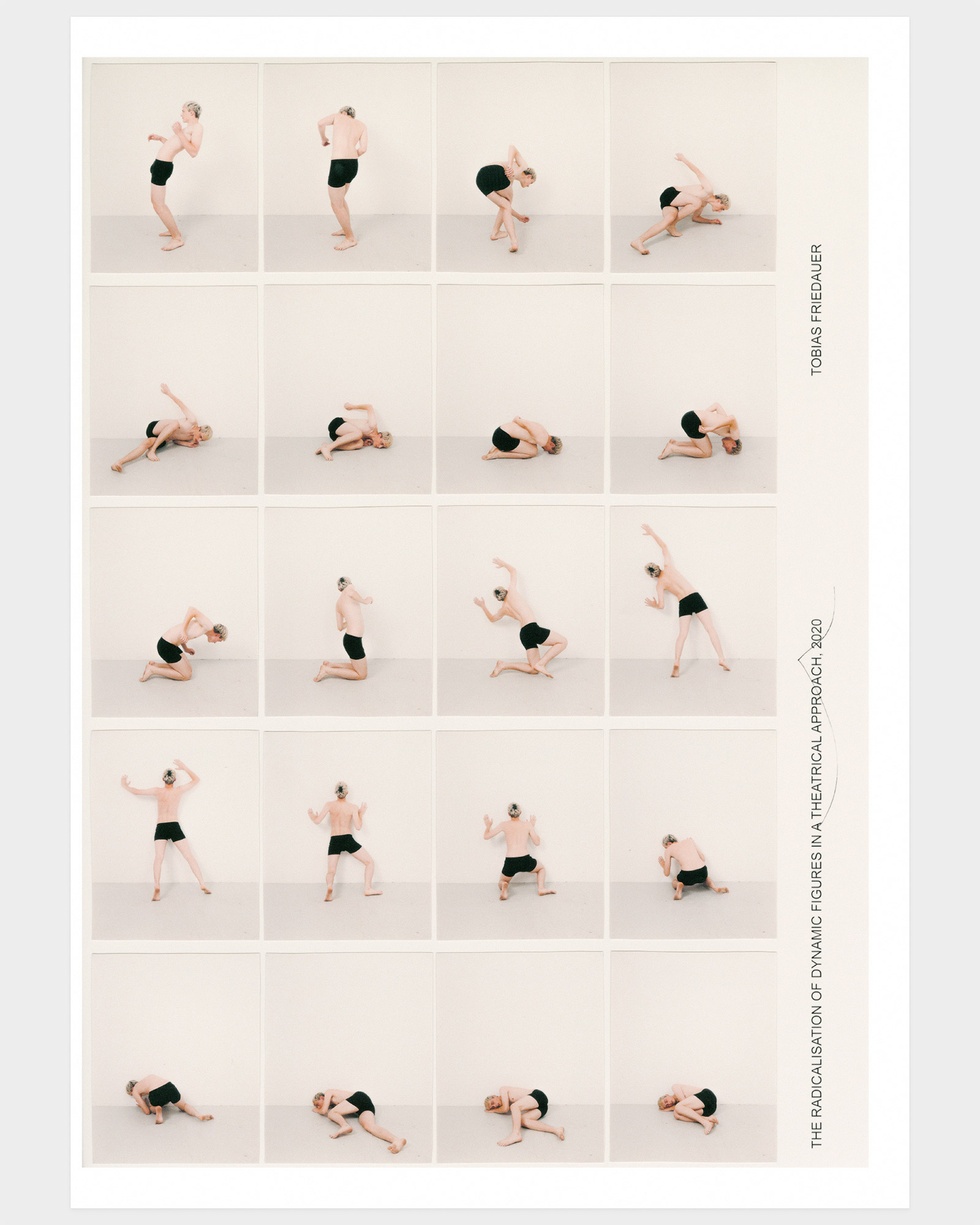

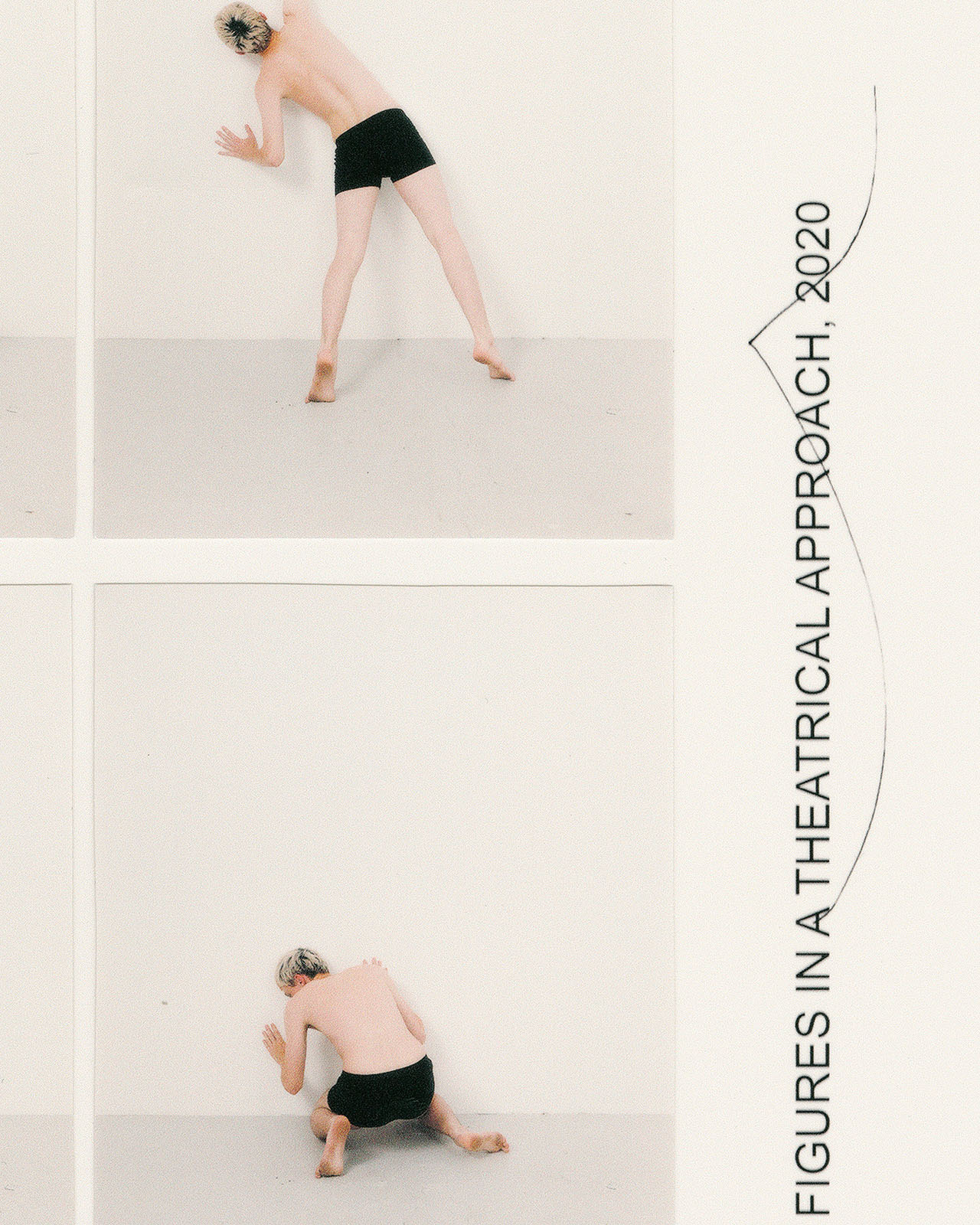

Mit seiner Arbeit »The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach« macht der Münchener Fotograf Tobias Friedauer die Bewegungsmöglichkeiten des menschlichen Körpers sichtbar – und zeigt, wie sich damit eine Geschichte erzählen lässt.

29. Mai 2021 — Fotografie: Tobias Friedauer, Schauspiel: Moritz Rauch, Text: Jonas Meyer

Was passiert, wenn sich der menschliche Körper nacheinander in all die vielen Posen streckt, biegt und krümmt, die ihm seine Anatomie maximal ermöglicht?

Der Münchener Fotograf Tobias Friedauer hat eine Antwort. Mit seiner Arbeit „The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach“ macht er gleich zwei Phänomene sichtbar, die in einem solchen Fall zu beobachten sind: Die Figur abstrahiert sich nicht nur von sich selbst, es entsteht auch – je nach Anordnung der Bilder – eine erzählerische Dynamik. Oder besser gesagt: eine hochindividuelle Dramaturgie.

Die 20-teilige Fotoserie, die Friedauer im Jahr 2020 in Kooperation mit dem befreundeten Schauspieler Moritz Rauch realisierte, basiert auf der simplen Idee, den künstlerischen Diskurs der beiden in eine gemeinsame Arbeit zu übersetzen – eine Arbeit, in der die fotografische Perspektive gleichberechtigt neben der schauspielerischen steht.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Reihe aus 20 Motiven, von denen jedes eine bestimmte, extreme Körperhaltung zeigt. Ausgehend von einer nach hinten gestreckten Grundposition entwickelt sich die Figur sukzessiv in diverse Posen: Erst versinkt sie in sich selbst, dann rafft sie sich wieder auf, greift bei maximaler Überstreckung in die Höhe, geht wieder zu Boden und krümmt sich schließlich in die Embryohaltung.

Und in der Tat: Wer diese Fotoserie im Ganzen betrachtet, fühlt sich unweigerlich an den Verlauf eines Theaterstücks und die Entwicklung der einzelnen Figuren erinnert, deren körperliche Verwandlung man als Zuschauer*in hautnah erleben darf.

Doch dies ist nicht die einzige Assoziation, die sich geradezu aufdrängt: In einem Zeitalter, in dem unsere medialen Sehgewohnheiten dominiert werden von einer Flut körperlicher Selbstdarstellungen, die sich über einen nicht unerheblichen Narzissmus definieren, inszeniert sich „The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach“ als ein wohltuendes Gegenmodell. Zwar ist auf den 20 Motiven ebenfalls viel nackte Haut zu sehen – der Schauspieler trägt lediglich eine Boxershort –, doch die fotografische Darstellung von Rauchs Posen mutet vielmehr einer anatomischen Studie an, deren Anspruch es ist, eine Fokussierung auf den menschlichen Körper zu ermöglichen, ohne ihn zu sexualisieren.

Um sich darüber hinaus von den üblichen Duckface- und Sixpack-Selfies zu differenzieren, bei denen es um eine möglichst hohe Detailtreue geht, greift Friedauer auf einen simplen, aber wirksamen Trick zurück: Er zeigt die einzelnen Motive grundsätzlich nie einzeln, sondern nur in einem vier Mal fünf Bilder großen Raster, das er in ein Plakat eingebettet hat. Auf diese Weise stellt er die fotografisch festgehaltene Dynamik in den Vordergrund und verhindert den voyeuristischen Blick auf Details einzelner Körperregionen.

Daneben hat sich Tobias Friedauer bewusst für einen hybriden Arbeitsprozess entschieden: Nachdem er die einzelnen Posen digital fotografiert und die finalen Motive am Rechner bearbeitet hatte, druckte er die 20 Bilder auf Fotopapier, schnitt sie einzeln aus und klebte sie anschließend – im Raster angeordnet – auf einen DIN-A3-Bogen, den er wiederum einscannte. Die auf dem Poster zu sehenden Schatten und Kanten sind demnach keine künstlich hinzugefügten Photoshop-Effekte, sondern ein Produkt von echtem Licht und Schatten. Wer genau hinschaut, kann sogar leichte Unebenheiten erkennen. Dies macht die Arbeit gleich im doppelten Sinne zu etwas Physischem, Körperlichem. Man könnte auch sagen: Anti-Social-Media.

Im wahrsten Sinne abgerundet wird „The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach“ durch die charakteristische Kurve, mit der der Plakattitel gestaltet ist. Diese hat nicht nur eine gestalterische Funktion, sondern gibt den dramaturgischen Verlauf der 20 Motive in der Reihe wieder: ein schönes Detail, das den interdisziplinären Anspruch der Arbeit zusätzlich unterstreicht.

Auf ein persönliches Lieblingsmotiv in „The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach“ angesprochen, nennt der 24-jährige Künstler Bild Nr. 3 aus der dritten Reihe. In diesem finde er sich selbst am ehesten wieder, da es seine eigene künstlerische Entwicklung repräsentiere. „Es erinnert mich an den Versuch aufzustehen, Fuß zu fassen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen – und endlich loszukommen.“

„The Radicalisation of Dynamic Figures in a Theatrical Approach“ ist hier als Poster erhältlich.

Maße: etwa 405 x 575 mm (leichte Varianz durch manuellen Zuschnitt).

Druck: Tintenstrahl-Druck auf 120g/m² Papier, lokal gedruckt in München.

Preis: 40,- EUR zzgl. Versand und 1,- EUR für Plant for the Planet.

Die Auflage ist auf 20 Exemplare begrenzt.

#tobiasfriedauer #moritzrauch #mypmagazine

Fotografie: Tobias Friedauer

Schauspiel: Moritz Rauch

Osman Balkan

Fotoserie — Osman Balkan

Beni Bir Tek Tanrı Yargılar

Mit seiner Fotoserie »Nur Gott kann mich richten« macht der Berliner Künstler Osman Balkan den Alltag unzähliger Geflüchteter sichtbar, die in der türkischen Metropole Istanbul festhängen. In den Fokus rückt er dabei das Elend der Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße Tag für Tag ums Überleben kämpfen – und um ihre Würde.

14. Mai 2021 — Fotografie: Osman Balkan, Text: Jonas Meyer

„Beni Bir Tek Tanrı Yargılar“ (auf Deutsch „Nur Gott kann mich richten“) ist eine Arbeit des Berliner Fotografen Osman Balkan, die in den Jahren 2015 und 2016 im historischen Stadtkern von Istanbul entstanden ist. Die eindrückliche Fotoserie beschäftigt sich mit jenen unzähligen Kindern und Jugendlichen, die aus ihren Heimatländern vor Krieg und Elend geflohen sind und sich nach einem besseren, würdevollen Leben in Europa sehnen.

Doch spätestens seit dem sogenannten Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei vom 18. März 2016 ist dieser Traum in weite Ferne gerückt. Die getroffene Vereinbarung soll dazu führen, dass weniger Menschen Europa erreichen, um hier Asyl beantragen zu können. Und so hängen aktuell Abertausende in der 15-Millionen-Stadt Istanbul fest – seit Tagen, Wochen oder sogar seit Jahren. Wer weiß das schon?

Dieses Abkommen bedeutet vor allem für unbegleitete Kinder und Jugendlichen ein Dasein ohne Perspektive – ein Leben, das sich auf der Straße und meist unterhalb jeglicher Würde abspielt. In einer riesigen fremden Stadt irgendwo zwischen Asien und Europa kämpfen sie täglich ums nackte Überleben, fern jeder Chance auf Bildung, ein Zuhause und eine bessere Zukunft.

Osman Balkan, der die Gesichter dieser jungen Menschen mit seiner Kamera sichtbar macht, stellt seine Portraits in „Beni Bir Tek Tanrı Yargılar“ immer wieder Bildern von Straßenhunden und -katzen gegenüber. Damit macht er auf die traurige Realität aufmerksam, dass die Istanbuler Gesellschaft jenen jungen Menschen eine ähnlich hohe Beachtung schenkt wie den streunenden Tieren.

Noch trauriger ist, dass dies nicht die einzige erkennbare Parallele ist. Oftmals, so beschreibt der Fotograf die Situation in Istanbul, sei auch die Lebenserwartung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen nicht höher als die der umherirrenden Straßenhunde und -katzen. Um überhaupt überleben zu können, verkaufen sie illegal Taschentücher, prostituieren sich oder werden als Drogenkuriere missbraucht.

Immer wieder werden sie auch von der Polizei festgesetzt und abtransportiert – man möchte nicht, dass diese elenden Menschen das schöne Stadtbild beeinträchtigen.

Mit dem rasanten Anstieg der Geflüchtetenzahl ist in Istanbul auch die Kriminalität massiv gewachsen. Aus Frust vergehen sich viele an den traumatisierten Frauen, Kindern und Jugendlichen, die Gewalttätern schutzlos ausgeliefert sind. So gehen viele dieser Menschen ein zweites Mal durch die Hölle.

Für Osman Balkan hat „Beni Bir Tek Tanrı Yargılar“ auch eine ganz persönliche Ebene. Der gebürtige Bonner, der einen Teil seiner Kindheit in Istanbul verbracht hat, bezeichnet sich selbst als „Halbblut“, da sein Vater Türke und die Mutter Deutsche ist. „Immer wenn ich in Istanbul Fotos gemacht habe“, erzählt er, „hatte ich den Gedanken, dass ich selbst dieses Kind sein könnte, dass ich gerade vor der Linse habe. Ich selbst hätte dieses Leben in dieser Stadt auch leben können, müssen.“

Darüber hinaus, sagt er, habe es ihn schon immer verblüfft, wie wir in der westlichen Welt all diese jungen Menschen komplett ignorierten – und damit ihre Leben geradewegs in den Abgrund treiben würden. „Dabei sind das Realitäten, die überall um uns herum existieren“, fährt der Fotograf fort. „Und es wird nicht besser.“

Im letzten Jahr plante Osman Balkan, erneut nach Istanbul zu fahren – einerseits, um seine Serie mit neuen Bildern zu ergänzen. Andererseits, um zu überprüfen, ob sich an der katastrophalen Lage der Geflüchteten etwas geändert hat. „Gerade in der heutigen Zeit“, erklärt er, „werden fotografische Zeitdokumente viel zu schnell als vergangen und damit nichtig verworfen. Auf Plattformen wie Instagram zählt bei Bildern nur noch der unmittelbare Moment, in dem sie konsumiert werden. Doch ohne einen Blick in die Vergangenheit ist es unmöglich, eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Dass er die geplante Istanbul-Reise aus Pandemiegründen nicht antreten und seine Fotoserie auffrischen konnte, ärgert den Künstler. Denn jeden Tag höre er in Berlin und Europa, wie schlimm doch dieses Flüchtlingsproblem sei. Dabei wisse er, dass die meisten Menschen dieses Problem gar nicht in seiner tatsächlichen Dramatik erfassen könnten. Fast niemand wisse, was auf den Straßen Istanbuls passiere, einer Stadt, die faktisch den Scheitelpunkt bildet zwischen dem ersehnten, aber fast unerreichbaren europäischen Wohlstandssystem einerseits und dem Elend der Gestrandeten andererseits, für die die Straßen Istanbuls nicht selten die Endstation bedeuten. Und so drohen in Zeiten von Corona all die vielen Schicksale noch ein Stückchen weiter aus dem gesellschaftlichen Blickfeld zu geraten, als sie es eh schon sind.

Doch so wichtig „Beni Bir Tek Tanrı Yargılar“ für die Sichtbarmachung jener in Istanbul gestrandeten Menschen auch ist, mit seiner Fotoserie kann Osman Balkan nur einen winzigen Einblick in das Leben all dieser Personen geben. „Wie es den Geflüchteten wirklich geht, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, weiß keiner“, sagt er. „Es gibt so gut wie keinen Zugang zu ihren Lebenswelten – und dabei ist schon das Wenige, was offensichtlich ist, mehr als erschreckend und beschämend. Bevor man sich um das Thema des leichtfertigen Abschiebens Gedanken macht, sollte man sich vielleicht erst mal einen Eindruck davon verschaffen, was auf den Istanbuler Straßen wirklich passiert.“

Durch seine Serie, erklärt der Fotograf, mache er es uns Betrachter*innen übrigens sehr leicht. Man könne sich das Elend in aller Ruhe betrachten, ohne Gefahr zu laufen, den Reaktionen der fotografierten Menschen ausgeliefert zu sein.

#osmanbalkan #istanbul #refugees #mypmagazine

Fotografie: Osman Balkan

Red Music

Interview — Red Music

Life, turned upside-down

With »Right Place, Wrong Time« Red Music presents his hip-hop debut EP to the world. We talked with the 27-year-old multi-talent from Memphis, Tennessee about hope, the construct of masculinity, and music as a superpower. And we found out why he chose Berlin of all the places in the world to start with southern hip-hop rap.

6. Mai 2021 — Interview & text: Paul Sundheim, Photography: Nis Alps, Editing: Jonas Meyer

Memphis, Tel Aviv, Berlin — if you’ve made it to all three of them in the course of your life, at least as a tourist, you can consider yourself really lucky. And when you had the chance to actually live there for quite a while, you can feel even luckier. Not necessarily because these places are among the most characteristic and exciting in the world. But because the differences between the cultures couldn’t be bigger — and you yourself right in the middle of it, absorbing everything like a sponge.

One of the few people who could absorb the way of life in Tennessee, Israel, and Germany is Bishop Bledsoe, better known as Red Music. The 27-year-old was born and raised in Memphis, where — already at a young age — he was able to breathe in the spirit of artists like B. B. King, Aretha Franklin, Muddy Waters, and, of course, His Royal Highness Elvis Presley. At the age of 12, Bishop started playing the guitar, listened to Nirvana and Red Hot Chili Peppers, and witnessed how trap music became more and more influential in the Southern States, especially in Memphis, Tennessee; a development that also influenced his own music, in which he more and more tried to mix old and new musical styles.

After he turned 17, Bishop decided to leave the parental nest and travel the world. When his trip took him to Tel Aviv, he decided to stay. From today’s perspective, this was the time when his artist name, Red Music, was first termed. In 2012 he started playing his first gigs at popular beach bars and further developed his music by adding Middle Eastern sounds and frequencies to his musical mélange of southern soul, blues, and hip-hop.

Due to the enduring conflict and warlike state in the Israeli-Palestinian region, Bishop decided to move to Berlin in 2016. Here, in the middle of wet-cold winters and okay-ish summers, the multi-talented producer, DJ, rapper, guitarist, singer, and songwriter added his music to Berlin’s cultural scene, settled down (for now), became a father, and worked on his hip-hop debut EP called “Right Place, Wrong Time.”

In the idyllic Heinrich von Kleist Park in Berlin’s district Schöneberg, editor Paul Sundheim and photographer Nis Alps met Bishop Bledsoe aka Red Music for an extensive and very personal interview.

»I really realized the weight of the phrase: The grass is always greener on the other side.«

Paul Sundheim:

As you were born in Detroit, then lived in Memphis as well as Tel Aviv and now in Berlin, you’ve spent your life in some of the most vibrant and politically interesting places in the world. How did the various places you’ve lived at changed the way you conceive the world and different cultures?

Red Music:

It changed me in a lot of ways. The social and political system in the United States is completely different from the Israeli system — and the Israeli one is completely different from the German system. I could go on and on about this, but what I’ll say to generalize it is that I really realized the weight of the phrase: “The grass is always greener on the other side”. Because one day I’d go to Germany and be like “I miss America because of this and that,” then I’d go to America and be like “I miss Israel because of this and that” and vice versa.

It really depends on the circumstances and time of my life. Different people have different perceptions of what it is on the other side, and when you get there, you realize the glitter is not always gold. Everywhere you go they have that nationalistic pride, especially in America. People be like “We’re the best of the best.” Maybe that’s because we Americans live in a bubble, and since to the east and the west there is an ocean, you’re basically on an island, so you’re very limited to the world’s point of view.

And to your question again, I would say both cultures shaped me. Germany, in a more subtle way, taught me about patience and rational thinking, as where I come from, those are places of irrational thinking. Memphis and Israel were like screaming in your face all the time, which I’m used to, but when I heard how Germans talked to each other, I was like: “That actually makes more sense.” So I took what I could from all three of those and kind of formed it into my own thing.

»Sometimes I feel like snitchin’ on myself, revealing my deepest, darkest desires that I wouldn’t necessarily put out in the actual world.«

Paul Sundheim:

How do you use those influences and put them into your music?

Red Music:

My music doesn’t really speak to those things, it’s more like an alter ego of mine. It’s about the things I’d like to do but never dare to do. It’s more like that superhero version of me: I can say what I wanna say, I can be who I wanna be, without being afraid of it. Sometimes when I’m rappin’ and stuff like that and I have some lyrics and I’m listening to them I feel like I’m snitchin’ on myself, revealing my deepest, darkest desires that I wouldn’t necessarily put out in the actual world. For example, I said Germany has made me more logical, more rational thinking. But most of the time, when I’m rapping, it isn’t about rationality at all. I just want to do the complete opposite. I want to not be afraid of the consequences.

»It was just annoying to see people take your culture and then sell it back to you as new.«

Paul Sundheim:

It is difficult — and simply doesn’t do your art justice — to classify it just as hip-hop, neo-soul, or something else. How did you manage to create your own unique style of music? And what are the genres that influenced and inspired you?

Red Music:

That also has to do with me traveling a lot. I grew up during the time of Three 6 Mafia and the beginning of trap music. That heavily influenced me, as well as my parents’ music. My dad is from the 80s in Detroit, so he showed me the techno scene. My mom and my grandma would always play soul, RnB, and blues — the blues comes from Memphis, by the way. Elvis Presley is from Memphis as well; his birthday is on the same day as mine. Funny, right?

So, when I left, it was during that time electronic music started to get big in the States, so I immersed myself into Goa, psytrance, and a lot of random stuff — things hood niggas in Memphis would never listen to. I was like: How can I mix this gangsta shit with this other stuff?

And that, honestly, took me a long time. If you listen to my old beats, you’ll know what I’m talking about. I produced stuff you would never believe I did. And I was going to stay like that. I was going to stay being a DJ and a producer and doing all that electronic shit until I came to Berlin — and met all those German kids listening to trap music and be like: “Oh Digga, das ist so geil!” And I thought: “My nigga, I did that years ago, why are you showing me this?”

I had these kids coming up to me, asking “Yo, can you write me this bar?”, “Can you write me this and that?” So, I did it and started ghostwriting. I produced and ghostwrited for a few people until one day: I was in the studio and they asked me to help them because they didn’t come up with the hook. So I wrote one and they asked me to record it. I did that — and they said: “That’s it! You gotta start rappin’ now!”

I think, in the end, I eventually did it because it was just annoying to see people taking your culture and then selling it back to you as something new. So, I was like: “Fuck it! I guess I gotta serve up the plate.”

»I had no other choice than to prove the others and especially myself.«

Paul Sundheim:

That’s big news! So, you could basically say that Berlin has made you start rapping?

Red Music:

Yes, basically. But in a weird way! I mean: Why should you choose Berlin of all the places in the world to start with southern hip-hop rap, you know? It was just because I felt this push like I had no other choice than to prove the others and especially myself.

»More money, more problems.«

Paul Sundheim:

You do not only rap, play the guitar, and sing. You are also a producer and DJ. How important is it to you to be and remain self-made as an artist?

Red Music:

It’s the most important! You know how they say, “more money, more problems,” right? For example: If we were to buy this right now (Bishop is pointing at the antique buildings surrounding us), this massive building right here, let’s say we’d have like twenty-million dollars and we’d buy this thing. The next year the government would request money for taxes. So, as soon as we’d buy it, we’d not only have to maintain that money, we’d need to make even more money, and maybe inflation would go up, so you’d have more and more issues.

And in the same lie, the more people I put into my music, the more producers, the more mixers, the more masters, the more individuals I involve in a project, the more I have to maintain, the more it’s likely to have wholes in that shit. That, by the way, happened numerous times. I worked with someone and we were so hyped about a song, and then something happened, and it didn’t even have to be them, it could be the circumstances like their mom got sick, or the label said that they couldn’t do it, or some shit. But you put all your time into it, and time is the only currency you can’t get back. Also, you have that finished song that you put all your passion into but can’t use it.

I’ve just been disappointed too many times, so I was like: “Fuck it! I’m a producer, I’m a rapper, I guess I can sing if I want to, I can kind of mix, I know a good master, I do my own cover art, I can do my own videos, so I’ll guess I’ll do it.”

»I just compensate for what I’m going through in life — a lot of times, I noticed.«

Paul Sundheim:

As you do nearly everything yourself, now the question comes up where all this starts. Is it with the beat, the lyrics, the instrument? Can you lead me through the process of creating a song?

Red Music:

It’s different ways. Sometimes I’m just randomly walking and having a thought like “That could be dope,” or I hear a beat and be like “This is great.” Or I just compensate for what I’m going through in life — a lot of times, I noticed. It comes out subconsciously. Sometimes I record a song and I listen to it a month later, wondering: Wow, I was really talking about this certain aspect of my life, but I didn’t realize it during that time, and just wrote it because it sounded nice.

So, yeah, It’s kind of that unconscious-conscious thing. I think there’s not a single song I released where I’m not talkin’ about a specific topic. However, I still try to make it that my lyrics aren’t so specific that you can follow them like a story — because I don’t want to just give away my whole autobiography like that. You still wanna have some Jesus parables, you know?

»People were so open here that it made me feel weird about not being open.«

Paul Sundheim:

Now your way has brought you to Berlin. Many Americans have told me that, from their perspectives, you have to differentiate: There is Germany, and there is Berlin. What exactly has made you come here?

Red Music:

Yeah, there is Germany, and there is Berlin, one hundred percent! What brought me here: I was leaving Israel because of the permanent war situation, so I took a chance in Germany. Long story short: I met a girl, fell in love, we got a kid together, and I ended up staying here. I just remember that, when I got here, it was fucking snowing, it was like 2015 or something like that and it was just so raw, so gross, so free, so naked, I’ve never seen that before — but I loved it. I mean, I’ve never been to a place where you can go to sex parties or to a club at three in the morning and then leave two days later. That was totally new and different for me.

Another example: When you go on a date in America or anywhere else, there is kind of that ritual that you have coffee or dinner together, then maybe text two days later and this whole thing, you know? When I got to Berlin, it was like: “Yo, what’s up? Let’s talk! Let’s be homies! Let’s smoke! Let’s get lit!” I felt like the barriers I’ve built over my whole life, thinking people won’t accept me, or being like they will think I’m weird, Berlin knocked that all down. People were so open here that it made me feel weird about not being open. Berlin was like pure chaos and I loved that pure chaos surrounding the city, I bathed in that chaos for the longest time until I had my son. But then I suddenly felt that I have to snap out of this shit. It was the perfect time to do it, I wilded out for like a year or two and then had my kid — and calmed down a little bit.

»I don’t want my kid to be in a bubble in Schöneberg, that’s simply not the world.«

Paul Sundheim:

But is Berlin also a good place for raising a child?

Red Music:

Yeah, good question. That’s the problem. Now I ask myself: Do I still wanna stay in Berlin? Because this place is pretty nuts. I mean, I live in Schöneberg, so…

Paul Sundheim:

I see, I mean it really depends on the part of Berlin you’re living in and the bubble you’re in.

Red Music:

Yeah, exactly, and I don’t want my kid to be in a bubble in Schöneberg, that’s simply not the world. The world is a lot different!

»My biggest concerns are environmentalism and climate change. Any other concept I think about doesn’t matter if the world’s gone to shit.«

Paul Sundheim:

Your songs are critical of society in an artsy way. What are your major concerns in modern society at the moment?

Red Music:

My biggest concerns are environmentalism and climate change. Any other concept I can think about doesn’t matter if the world is gone to shit. Like racism for example, who cares about racism, if you gotta kill a man with a broken selfie stick over a loaf of bread. So, I guess that’s my biggest one, that’s why I’ve been vegan for seven years now.

Obviously, I have also other concerns like the deliberation of Africa and South America and also capitalism and what it has brought upon us. Those are my main issues. I have some songs about climate change that I throw in there. A lot is also about this kind of zoo that we live in, this matrix of repetition, repetition, repetition with no real end in sight.

»It doesn’t matter how big your cage is, it’s still a cage.«

Paul Sundheim:

It’s funny that you mention that. You have a new song coming up which is called “Zoo,” I had the pleasure of listening to it already. Doesn’t this song deal with exactly the issues you were just pointing out?

Red Music:

Yeah, you’re right! That is what I was referring to, “Zoo” is really about that. It doesn’t matter how big your cage is, it’s still a cage, even if it’s the whole world.

Paul Sundheim:

As the world — including the USA — tend to socially and politically divide itself further and further, where do you see hope, especially with the current change going on in the States?

Red Music (laughing):

There is none! Just kidding, there is always hope. If there wasn’t hope, why even continuing, right? I don’t know, man. The problem with it is that you always gonna see new things, new ideas, new people coming up talking about change.

I remember, sometime before Trump, I was in South Africa and I got this tattoo of Bernie Sanders because I remember when he was on, I thought he is the goat, he’s the best, I’ve never seen a politician like this. And then you realize what you are up against, you realize the system that you are up against, you realize that they never let him become president. They tell us that change is slow and that it’s always a process, but what happens when you have no time for that process? What happens if you only got a year to live and they tell you to wait because change takes a long time?

I don’t know, I’m kind of leaning on the fence towards something cataclysmic that has to happen because they don’t seem to be getting the message. You should change the situation until it’s too late. Statistically, you can only oppress, so long until it snaps, you can only dump so much plastic into your ocean until there’s no more fish, you can only burn so much fossil fuels until there aren’t anymore. And then, if you don’t have an exit strategy, you’re fucked.

»Isn’t that crazy that now you can’t stay with a girl for like two weeks because you’re always attacked by ads on Instagram or other people’s status?«

Paul Sundheim:

In your song “concentration” you deal with topics like loneliness and relationships. For me, lines like “Lonely Woolf but never lone” and “best step far away, best self-pullulate” really stuck out. Do you feel that in nowadays society relationships become more superficial and people don’t bond emotionally with each other like they used to?

Red Music:

Yeah! That’s totally what that song is about. It’s about you getting desensitized. Isn’t that crazy, how like couples stayed together for sixty years, they might have not been perfect but accepted that and stayed with each other for sixty years, but now you can’t stay with a girl for like two weeks because you’re always attacked by ads on Instagram or other people’s status? That whole constant attack on your psyche and on your concentration is so intense that you become numb to it. And by the time someone tries to get some real life out of you, you kinda just spill it all out. People forgot how to just fully be there in the moment and tune everything off and appreciate and enjoy the presence of the other person because they are at 9,000 other places. And because they are at 9,000 places, they are nowhere. That’s also who I present in the video, I am not really present anymore, I am just this shell of a human being.

»When I talk about sins, I am also talking about temptation, feeling guilty and bad for myself.«

Paul Sundheim:

In the video of the song “Concentration,” you use a lot of religious symbols like the black Jesus. What do you wanna express with those symbols?

Red Music:

There’s a bottle in the video that I am drinking the whole time, it’s written “pity” on it, so I am drinking pity throughout the whole thing. With each scene I am going more into my sub-conscience, so when we arrive at this black Jesus scene, where I say, “Came to the city to take all your sins,” I was actually referring to Berlin at that time. When I talk about sins, I am also talking about temptation, feeling guilty for myself, feeling bad for myself, this victimization. And instead of addressing it, I’m like “Give me all your sins, give me all your trauma, ‘cause I am already fucked up anyways”. In the video, I am their Jesus, the one who they can throw all the trauma on, and I will just keep it. That’s what I meant with showing Jesus in the clip, he died for your sins — and I am dying for the sins of my people and the people before me.

Paul Sundheim:

That’s an interesting point. I feel like, often people in nowadays society are sinners but don’t want to be sinners, and they need that person, that Jesus, who they can throw all their sins on — because they want to clean themselves.

Red Music:

Exactly, and they will give you the sins and ask ten minutes later: “Why are you so fucked up?” And you respond: “I just took the weight of the world and you are asking me why I can’t adapt to the world?” That kind of hypocrisy, this Double-Jesus, is what I also tried to reflect in my video.

»I don’t think that masculinity is a negative thing — unless it’s toxic masculinity. The patriarchy has destroyed the world ten times over.«

Paul Sundheim:

Another topic that seems very important to you is the construct of masculinity. What does the term masculinity mean to you and why is it important to you to talk about it?

Red Music:

It’s important because I have a son. I don’t think that masculinity is a negative thing — unless it’s toxic masculinity. The patriarchy has destroyed the world ten times over. I believe that there is a balance, a Yin and a Yang, feminine energy and masculine energy, and I am trying to define for myself what it is. Especially in the hip-hop community, they are homophobic as hell and just super toxic. When I used to listen to the oldest Three 6 Mafia songs, they were talking about beating girls and pimpin’ them, and I always thought that it’s so wrong and fucked up.

So, what I am trying to do with my music is to provide that same flow but use it in an uplifting way. There is this one line that I have in a song — which is not out yet — where I say that I’m a little bit feminine and people are unfamiliar and be like “I don’t like this; he’s dressing like he’s gay. But he’s not gay and I don’t like that because it makes me feel uncomfortable with myself.” I was always a person who goes after that. When I became sure of myself, God himself couldn’t tell me that this wasn’t the way. Throughout my life, growing up in the south, I was kind of insecure about myself, but when I came to Berlin, I was like “Fuck that shit! Try me! I’ll make out with a dude right now, just to fucking piss you off.”

Paul Sundheim:

Especially the next generation longs for more role models who are just themselves, artists who are not homophobic in their lyrics and shout out that it is cool and important to support equality and feminism…

Red Music:

I mean, that’s why I’m doing it. For my son. So, when he’s our age, he can say: “It doesn’t matter if my dad won twenty Grammys, he died and there was never a song where he wasn’t himself or stood up for his values.”

»I was always at the right place but during the wrong time.«

Paul Sundheim:

You have a new EP coming up, its track “Hourglass” will be the first single to be released. I love the mixture of the vibey beat in combination with unexpected flow changes and the thought-provoking lyrics. Is that something fans can expect from your entire EP?

Red Music:

I appreciate it, man! And yeah, always! The EP is called “Right Place, Wrong Time” because I feel like numerous times in my life, not just in mine but in a lot of people’s lives, they’ve been at the right place, but they weren’t at the right time in their head. For example, I had meetings with P. Diddy, I was chilling with him, but I wasn’t where I am today. I was just a kid and wasn’t there mentally. Now people come to me and say, “You had one chance, one opportunity!” But that’s not true. Sometimes it’s not really a chance because you simply aren’t at the point of your life where you could realize that this is a chance. And that’s what I felt like.

I was always at the right place but during the wrong time. This paradox of life. And this paradox is like my main thing, in all of Red Music. That’s what I am trying to do, things you don’t expect. You just gotta turn it upside-down sometimes.

Paul Sundheim:

That’s a message to keep! Thank you very much for the Interview.

Red Music:

Thank you, brother. It’s been a pleasure!

Note: All participants in the production were immediately previously tested for SARS-CoV-19.

#redmusic #rightplacewrongtime #bishopbledsoe #paulsundheim #nisalps #mypmagazine

More about Red Music:

Interview & text by Paul Sundheim:

Photography by Nis Alps:

Fargow (Pt. I)

Fotoserie

Fargow (Pt. I)

Dies ist eine wahre Begebenheit. Die dargestellten Situationen fanden im Jahr 1986 in Brandenburg statt. Auf Wunsch der Betroffenen wurden die Kennzeichen geändert. Aus Respekt vor den Fakten wurde alles andere genauso wiedergegeben, wie es sich zugetragen hat.

9. April 2021 — Fotografie: Maximilian König, Skript: Jonas Meyer, Cast: Michel Diercks

#fargow #maximiliankoenig #jonasmeyer #micheldiercks #mypmagazine

Idee & Konzept:

Jonas Meyer & Maximilian König

Fotografie: Maximilian König

@studio.maximilian.koenig

maximilian-koenig.com

double-t-photographers.com

Skript: Jonas Meyer

Cast: Michel Diercks

Fahrzeug: Till Wolf

Diese wahre Begebenheit wurde fotografiert mit der Leica SL2.

Ein besonderer Dank gilt Thomas Böhringer.

Romain Berger

Fotoserie — Romain Berger

Die Welt, wie sie ist

Zensiert wegen ein paar sichtbarer Schamhaare? Wir pfeifen auf die Moralvorstellungen von Instagram und präsentieren mit Freude die farbgewaltigen Bilder des französischen Fotografen Romain Berger – auch weil sie noch ganz andere Missstände offenlegen, an denen unsere Gesellschaft krankt.

22. März 2021 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Romain Berger

Die Community-Politik von Facebook ist etwas, über das sich leidenschaftlich streiten lässt. Während auf den einzelnen Plattformen des US-Konzerns immer noch Autokraten und ihre radikalisierte Gefolgschaft fast ungehemmt ihre menschenfeindlichen Botschaften in alle Welt verbreiten dürfen, während Verunglimpfungen und Shitstorms wie die Axt im Walde wüten, während Falschnachrichten mehr schlecht als recht bekämpft und demokratische Systeme sukzessiv unterwandert werden, tut sich an ganz anderer Stelle ein bizarres Verständnis von Moral auf: bei der Abbildung des menschlichen Körpers.

So wird schon seit Jahren die Veröffentlichung von allzu freizügigen Bildern blockiert, etwa wenn sie die weibliche Brust samt Brustwarze zeigen – eine Praxis, die von User*innen gerne als sogenannte Nippel-Zensur bezeichnet wird.

Aber auch die menschliche Schambehaarung ist ins Visier der digitalen Sittenwächter geraten. Diese bizarre Erfahrung musste in den letzten Jahren immer wieder der französische Fotograf Romain Berger machen: Zeigte ein Bild, das er auf Instagram posten wollte, zu viele Schamhaare, wurde ihm die Veröffentlichung verwehrt. Beschwerde zwecklos.

»Einen idealen Körper zu haben ist heute für viele Menschen zu einer Sucht geworden.«

Dabei sind die stimmungsvollen und farbintensiven Arbeiten des 32-Jährigen mehr als sehenswert. Romain, der aus der Normandie stammt und nach vier Jahren Paris jetzt sein Lager in Rennes aufgeschlagen hat, hat sich in seiner Kunst voll und ganz dem Thema Körperlichkeit verschrieben. „Der menschliche Körper ist in sozialen Netzwerken und Magazinen allgegenwärtig“, erklärt Romain und fügt hinzu. „Einen idealen Körper zu haben ist heute für viele Leute zu einer Sucht geworden – immer mehr Menschen befinden sich in einem Wettstreit um Perfektion. Die Abgeschlagenheit und Müdigkeit, die sich daraus ergibt, ist mittlerweile das Problem einer gesamten Generation.“

»Ich will phantasieren und dabei für alles offen und leicht provokant sein.«

Romain erzählt, dass er viele Jahre in der Kino- und Theaterbranche gearbeitet habe. Dort habe er nicht nur eine Faszination für starke Visualitäten entwickelt, sondern auch für Stereotypen und Genderfragen, die seit Jahren und Jahrzehnten die Popkultur prägen.

Sich selbst bezeichnet Romain als einen queeren Fotografen, dessen Werke nicht nur ebenso queer sind, sondern auch kitschig, übermäßig bunt und von oben bis unten mit Sex gespickt. „Mir geht es in meiner Fotografie darum, die Welt, in der wir leben, neu zu denken. Ich will phantasieren und dabei für alles offen und leicht provokant sein.“

»Ich benutze queere Klischees, um unsere Welt aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.«

Besondere Freude hat der Fotograf daran, die Klischees queerer Kultur aufzugreifen: „Ich benutze diese Stereotypen, um unsere Welt aus einer anderen Perspektive zu beleuchten“, erklärt Romain. „So kann ich gleichzeitig ihre schönsten wie auch ihre dunkelsten Seiten offenlegen.“

Die Charaktere seiner liebevoll komponierten Bilder sind oft Marginalisierte, Ausgeschlossene oder Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Andersartigkeit von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft an den Rand gedrängt wurden – und immer noch werden: Schwule, Frauen, Transgender, Dragqueens. Oder kurz gesagt: Menschen, auf die man in unserer Gesellschaft gerne mit dem Finger zeigt.

»In meinen Inszenierungen sind es fast ausschließlich die Männer, die sexualisiert werden.«

„Durch meine Bilder möchte ich diese Menschen in ihren jeweiligen Klischees zu Held*innen und Kämpfer*innen machen und im selben Moment ihre Queerness trivialisieren“, sagt Romain. „So wird das Bunte, Schrille und Ungewohnte zu etwas Alltäglichem.“

Darüber hinaus treibe es ihn an, erklärt er, eine fotografische Gegenposition zu tradierten Magazin- und Werbegewohnheiten zu schaffen – denn dort würden insbesondere Frauen noch immer als plumpe Objekte der Begierde gezeigt. „Aus diesem Grund sind es in meinen Inszenierungen fast ausschließlich die Männer, die sexualisiert werden. Mir persönlich wurde dadurch erst wirklich klar, wie grotesk bisher der Umgang mit Frauenkörpern in der Popkultur war.“

#romainberger #gemeinschaft #mypmagazine

Fotografie: Romain Berger

Text: Jonas Meyer

Lydia Föll

Fotoserie — Lydia Föll

Gefangene des Selbstbilds

Mit ihrer siebenteiligen Fotoserie »Trugbilder« beleuchtet Lydia Föll das Phänomen der negativen Selbstkritik, einer abwertenden, destruktiven Form der Selbstwahrnehmung. In den Mittelpunkt stellt sie dabei den eigenen Körper – bei der profansten aller Tagesroutinen: dem morgendlichen Duschen.

17. März 2021 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Fotografie: Lydia Föll

Ein kurzer Blick in den Spiegel und man findet etwas an sich auszusetzen – ein Gefühl, das jede*r von uns kennt. Das, was andere an einem schön finden, spielt dabei keine Rolle, auch weil man es selbst vielleicht noch gar nicht bewusst als solches wahrgenommen hat. Wir betrügen uns tagtäglich selbst, indem wir unser Selbstbild herabsetzen. Wer ist schon komplett zufrieden mit sich?

„Die Wahrnehmung des eigenen Selbst spielt eine wichtige Rolle im Leben eines jeden Menschen. Sie beeinflusst unser Denken und Handeln und definiert letztlich unser ganz individuelles Bild von uns: das Selbstbild. Dabei stellt insbesondere das kritische Auseinandersetzen mit uns einen großen Bestandteil unserer eigenen Selbstwahrnehmung dar.

Da wir uns permanent beurteilen, uns mit eigenen, vergangenen Erfolgen messen und immer besser sein wollen, fokussiert sich unsere Eigenkritik meist auf unsere persönlichen Schwachpunkte und befördert immer neue Selbstzweifel – ein Leben lang.“

In ihrer Arbeit konzentriert sich die 17-jährige Lydia Föll insbesondere auf die abwertende, destruktive Form der Selbstwahrnehmung: die negative Selbstkritik. Dafür setzt sie sich fotografisch mit ihrer eigenen Körperlichkeit auseinander und dokumentiert den Blick auf sich selbst in einer Situation, die alltäglicher nicht sein könnte und mit der sich jede*r von uns identifizieren kann: die tägliche Dusche.

„Man geht ins Bad, kapselt sich durch das Schließen der Tür von seiner Außenwelt ab, streift sich langsam die Klamotten vom Körper und lässt damit eine Hülle fallen, mit der man sich sonst seiner Außenwelt präsentiert. Ein kurzer Blick in den Spiegel, der eigentlich hätte vermeidbar sein können, und man stellt sich unter die Dusche. Man ist seinem nackten Körper schonungslos ausgesetzt. Und wenn man Probleme mit diesem Körper hat, ist man mit den Problemen nun direkt konfrontiert.“

Auch wenn man seinen Körper nicht groß beachtet, ist man in dieser Situation ganz allein seinen Gedanken überlassen. Es gibt keine äußeren Einflüsse, mit denen man sich gerade beschäftigen könnte, weder mit anderen Menschen noch mit dem Handy noch mit irgendwelchen Medien. Man ist ganz allein man selbst – und ist dabei nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Nicht selten verfällt man dabei in eine nachdenkliche Stimmung – und Selbstzweifel sind ein Teil davon.“

Mit ihrer Fotoserie möchte Lydia Föll einerseits stille Zweifel ausdrücken, die man eher tief in sich hineinfrisst und nicht unbedingt zulässt. Andererseits stellt sie auch laute Zweifel dar, die sie etwa durch impulsives Weinen und Schreien zum Vorschein bringt.

„Jeder Mensch befindet sich in einer ganz eigenen Blase. Für Außenstehende ist nur die Oberfläche in Form einer Hülle sichtbar, die für uns wie ein Schutzmechanismus wirkt – um zu verhindern, unserem Gegenüber zu viele Emotionen und Eigenschaften zu offenbaren. Manchmal geben wir sogar vor, jemand anderes zu sein, um nicht auf bestimmte Eigenschaften reduziert zu werden oder um eine andere Wirkung auf Außenstehende zu erzielen. Wie alle anderen beurteilen auch wir unsere Mitmenschen zunächst oberflächlich, auf Basis unseres ersten Eindrucks und der äußeren Hülle, die wir wahrnehmen. Wir beurteilen leichtsinnig, ohne Weiteres, völlig grundlos – und nehmen keine Rücksicht darauf, was sich hinter der präsentierten Hülle verbergen könnte.“

Lydia Föll entwickelt mit ihrer Arbeit die These, dass jeder Mensch von Trugbildern geprägt ist, und stellt dabei die Frage, aus welchen Elementen wir uns unsere eigene Realität zusammenbauen. Besteht diese aus unserem Selbstbild, aus dem Fremdbild oder aus der Rückkopplung der Fremdwahrnehmung auf uns selbst – also der Annahme, wie andere uns wahrnehmen?

„Als außenstehende Person weiß man nie, was hinter der Hülle eines Menschen steckt. Das Bild, das wir alle nach außen tragen, kann ebenso trügerisch sein und ganz andere Eindrücke bei unseren Mitmenschen erwecken wie das, was eigentlich dahintersteckt. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Fremdbilder und das Selbstbild deckungsgleich mit den jeweiligen Faktoren sind. Was ist dabei die Wirklichkeit? Ist es das Selbstbild, verschiedene Fremdbilder oder das Zusammenspiel der Wahrnehmungen?“

#lydiafoell #trugbilder #selbstbild #gemeinschaft #mypmagazine

Fotografie: Lydia Föll

Annette Hess

Interview — Annette Hess

»Mir gefällt Schönheit, die gebrochen ist«

Drehbuchautorin Annette Hess gilt als virtuose Geschichtenerzählerin. Nach »Ku’damm« und »Weißensee« hat sie sich nun an eine Neuadaption des Coming-of-age-Klassikers »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« gewagt. Ein Interview mit einer Menschensammlerin über die Kunst, neue Welten zu erschaffen.

5. März 2021 — MYP N° 30 »Gemeinschaft« — Interview: Katharina Weiß, Fotografie: Frederike van der Straeten

Sie ist Deutschlands bekannteste Drehbuchautorin: Wo Annette Hess die Feder ansetzt, geht die Quote recht zuverlässig hoch. Dabei ist sie häufig Chronistin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Hauptstadt Berlin. Filme wie „Die Frau vom Checkpoint Charlie“ oder „Die Holzbaronin“ trafen ebenso den Nerv der Zeit wie ihre Serien-Hits „Weißensee“ und „Ku’damm“. Darüber hinaus landete sie 2018 als Romanautorin mit „Deutsches Haus“ einen Bestseller für den Ullstein Verlag.

Unsere Chefredakteurin Katharina Weiß hat die Autorin, die zwischen dem Weserbergland und Berlin pendelt, zu einem Gespräch über ihr neuestes Werk getroffen: die Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, die seit kurzem auf Amazon Prime zu sehen ist.

Katharina Weiß:

Sie kommen vom niedersächsischen Dorf und sind nur fünf Jahre jünger als Christiane F. Haben Sie das Phänomen „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Teenager eher mit Faszination oder mit Distanz verfolgt?

Annette Hess:

Als ich das Buch mit ungefähr zwölf Jahren zum ersten Mal gelesen habe, ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Meine Freundinnen und ich wussten davor so gut wie nichts über harte Drogen und den Babystrich. Ich war einerseits total abgestoßen und andererseits sehr angezogen: Ich wollte auch zu einer supercoolen Hauptstadt-Clique gehören, die kompromisslos ihr Leben aufs Spiel setzt. Diese Ambivalenz spiegelt sich im riesigen Erfolg des Buches wider, das auch in anderen Ländern ein Hit war.

»Unsere Eltern durften ihren Eltern keine Fragen stellen.«

Katharina Weiß:

Sie sagten in einem Interview, dass sich das Grundmotiv der meisten Stoffe unter „Das Individuum und die Gesellschaft“ zusammenfassen lässt. Das wird auch in Ihrem aktuellen Projekt abgebildet. Welche Perspektiven finden Sie diesmal besonders spannend?

Annette Hess:

Zum einen das historische Momentum: Die Generation der Christiane F., zu der ich auch noch ein Stück weit gehöre – wir sind Kinder der Kriegskinder. Unsere Eltern waren in ihren Familien konfrontiert mit Vätern, die traumatisiert von der Front kamen, als sogenannte Mitläufer oder sogar Verbrecher in der Nazizeit. Unsere Eltern durften ihren Eltern keine Fragen stellen, sie waren zum Schweigen verdammt und wirken bis heute wie eine verlorene Generation. Die Unfähigkeit, später mit den eigenen Kindern das Gespräch zu suchen, spiegelt sich für mich in der Mutter von Christiane F. wider.

Aber da ist nicht nur die Unfähigkeit zur Kommunikation. Nicht zu vergessen ist auch die körperliche Gewalt, die über Generationen einfach weitergegeben wird. Die Tatsache, dass sich Ende der 1970er Jahre so viele Kinder und Jugendliche in dieser Diskothek Sound getroffen und harte Drogen genommen haben, ist meiner Meinung nach aus der Historie begründet.

Ich persönlich finde solche Zusammenhänge faszinierend. Gleichzeitig reizt mich aber auch die Zeitlosigkeit des Stoffs: was jung sein bedeutet. Hoffnungen und Ängste treffen auf die Unfähigkeit, sich selbst einschätzen zu können. Das kulminiert dann in dem berauschenden Gefühl, unsterblich zu sein.

»Es war uns extrem wichtig, die Figuren nicht nur als Opfer darzustellen.«

Katharina Weiß:

Neben den Drogen ist vor allem der erotische Aspekt – auch in seiner Brutalität und seinem Tabu – ein Grund für die Zeitlosigkeit der Vorlage. Mit welchen inneren Konflikten wurden in Ihrem Team die Szenen rund um Kinderprostitution aufgeschrieben?

Annette Hess:

Für dieses Projekt habe ich zum ersten Mal zusammen mit einem sogenannten Writers Room geschrieben. Dafür habe ich mit fünf jungen Autoren*innen gearbeitet, die frisch von der Filmuni oder aus der Drehbuchwerkstatt München kamen. Anfangs haben wir eher weniger geschrieben, sondern intensiv über unsere eigenen ersten Erfahrungen mit Drogen, Sexualität, Gewalt oder Übergriffigkeit gesprochen. Wir haben uns ausgiebig mit der Frage befasst, wie man diesen Stoff so wenig voyeuristisch wie möglich erzählen kann. Später, als es dann um die Visualisierung ging, haben wir uns darüber mit dem Regisseur Philipp Kadelbach ausgetauscht, etwa über die Kostüme. Es ist ein unbehaglicher Gedanke, dass jemand zum Beispiel aus unserer Serie Szenen vom Babystrich zusammenschneiden und für Suchbegriffe wie „Sex mit Kindern“ hochladen könnte. Dennoch war es wichtig, diese Seite zu beleuchten und auch die Ambivalenz von Figuren wie Günther aufzugreifen: Er ist der einzige Erwachsene, der den Mädchen wirklich zuhört, und gleichzeitig müssen sie Sex mit ihm haben. Darin liegt eine immense Brutalität. Dennoch war es uns extrem wichtig, die Figuren nicht nur als Opfer darzustellen. Dafür haben wir uns von der Vorlage entfernt: Die Idee, dass sich die Gruppe gegen Günther zusammenschließt und sich wehrt, fühlte sich für uns richtig an.

»Man kann das Leben quasi so aufschreiben, wie es laufen sollte.«

Katharina Weiß:

Für den Writers Room von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ haben Sie an Filmhochschulen nach Teamkolleg*innen gesucht. Sie beschreiben den Prozess als sehr privat. Was war die aus kreativer Sicht größte Überraschung dieser „Gesprächstherapie“, wie sie es einmal nannten?

Annette Hess:

Da es mit dem Buch bereits eine Vorlage gab und wir nicht gemeinsam einen komplett neuen Stoff entwickeln mussten, konnten wir uns von Anfang an auf die Figuren und deren Psychologie konzentrieren. Der Schicksalsweg, die Drogenspirale abwärts ist kein komplizierter Plot, wir konnten uns also ganz mit den menschlichen Aspekten beschäftigen. Vielleicht auch deshalb konnten wir sehr schnell produktiv werden. Was mich überrascht hat: wieviel Spaß es mir gemacht hat, meine Co-Autor*innen Linda Brieda, Christiane Kalss, Johannes Rothe, Lisa Rüffer und Florian Vey laufen zu lassen – denn ich habe die großartigen Ergebnisse gesehen, die nur in einem kreativen Freiraum entstehen können. Dabei bin ich ein totaler Kontrollfreak – anders kann man aber auch nicht Drehbuchautorin werden.

Katharina Weiß:

Verständlich, denn mit dem Drehbuch beginnt nun mal jeder Film. Menschen wie Sie müssen das ganze Universum im Kopf haben und gedanklich zusammenhalten.

Annette Hess:

Ich glaube, beim Drehbuchschreiben kompensiert man schon seine Machtlosigkeit über das Leben. Man kann dort das Leben quasi so aufschreiben, wie es laufen sollte.

»Ich dachte mir mit jeder weiteren Sekunde: Was für eine Katastrophe! Warum ist das so lahmarschig?«

Katharina Weiß:

Sind Sie manchmal enttäuscht, wenn Sie eine Szene schreiben, dadurch einen ganz eigenen Film im Kopf haben und schließlich die Umsetzung der Schauspieler*innen sehen?

Annette Hess:

Das ist etwas, das man als Drehbuchautorin als allererstes lernen muss: Man muss sein Buch irgendwann loslassen. Das war ein totaler Schock bei meinem ersten Film, „In Liebe eine Eins“ mit Anna Loos. Ich erinnere mich noch genau, wie mich der Regisseur und der Cutter spontan eingeladen haben, einen ersten Blick auf das Material zu werfen. Ich saß zwischen den beiden eingekeilt vor dem Bildschirm und dachte mir mit jeder weiteren Sekunde: Was für eine Katastrophe! Warum ist das so lahmarschig? Ich hatte noch nicht gelernt dabei zu bedenken, dass die Zuschauer*innen natürlich noch nicht wissen, was ich über die Handlung weiß. Oder was die Schauspieler*innen sagen. Das hören die Zuschauer*innen dann ja zum ersten Mal. Das konnte ich lustigerweise nicht abstrahieren.

Diese Nervenzusammenbrüche bei der ersten Sichtung eines fertigen Films habe ich inzwischen nicht mehr. Das Gefühl hat sich mittlerweile gedreht. Heute bin ich sehr neugierig, wie sich die anderen kreativen Gewerke von meinem Buch haben inspirieren lassen: Wie haben Regisseur*innen und Schauspieler*innen meinen Stoff gesehen? Welche Perspektive hat sich durchgesetzt? Bei meinen letzten Projekten wie „Ku’damm“ oder „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bin ich allerdings auch als Creative Producer intensiv in die Drehprozesse eingebunden. Dort entscheide ich nicht nur die Regie mit, sondern auch den Cast oder den Look. So kenne ich die täglichen Muster – und es gibt keinen Schockeffekt mehr im Schneideraum, da ich die Serien bis zum Schluss mitgestalte.

»Ich denke oft: Das ist viel zu irre, das versteht keiner, das geht nicht durch.«

Katharina Weiß:

Writers Rooms scheinen sich vor allem im Serienzeitalter zu bewähren. Wo liegen die großen Chancen dieser Teamarbeit? Und was können Sie immer noch alleine am besten?

Annette Hess:

Die Writers Rooms haben sich ja vor allem entwickelt, da bei Serien einfach viele Bücher geschrieben werden müssen. Gerade bei langlaufenden Serien kann das keiner allein. Was ich für mich weiterhin nur alleine finden kann, ist die Grundidee, das Thema, die Vision für eine Geschichte. Das kommt bei mir aus dem Bauch heraus und ist immer sehr persönlich. Und dann kann ich mir den Rahmen überlegen, wie die Geschichte ausgearbeitet wird. Was ich jetzt bei „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ gemerkt habe: Wenn man eine starke Grundlage hat und im Writers Room eine freie, tabulose Atmosphäre herrscht, wird man miteinander mutiger.

Wenn ich alleine Drehbücher schreibe, habe ich – auch aufgrund meiner langjährigen Erfahrung – oft viele Scheren im Kopf. Ich denke oft: Das ist viel zu irre, das versteht keiner, das geht nicht durch. Wenn dann aber drei oder vielleicht sogar alle fünf Teamkolleg*innen eine Idee super finden, die man gerade wieder verwerfen wollte, dann schreibt man auch Ungewöhnliches auf. Ich finde, das merkt man unserer Serie mit ihrer manchmal anarchistischen Erzählweise und ihrer Leichtigkeit auch an. Speziell für dieses Projekt empfand ich die vielen Stimmen als perfekt.

»Wir sind die, die aus dem Nichts schöpfen.«

Katharina Weiß:

Im Jahr 2018 traten Sie als Gründungsmitglied der Drehbuchautor*innen-Initiative Kontrakt 18 an die Öffentlichkeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte diese Initiative der mangelnden Macht von Drehbuchschreibenden Aufmerksamkeit schenken, um mehr Anerkennung und kreative Freiheit für ebendiese zu bewirken. Wie sieht es aktuell mit der kreativen Freiheit von Drehbuchautor*innen aus?

Annette Hess:

Alle Sender suchen mehr denn je nach Geschichten, nach Stoffen, nach Content – und je mehr Wertschätzung den Schöpfer*innen eben jenes Contents entgegengebracht wird, desto höher wird die Qualität dessen, was bei den Zuschauenden ankommt – um die es uns allen ja geht. Deshalb kämpft unsere Initiative auch weiterhin eisern für die angemessene Positionierung der Drehbuchautor*innen in der Branche. Wir sind die, die aus dem Nichts schöpfen. Und wenn zum Beispiel eine Autorin eine gute Idee für eine Serie hat, dann sollte die Person auch mitentscheiden dürfen, wer diese Vision inszeniert. Das ist mit manchen Vertreter*innen der Regiefraktion immer noch ein Streitpunkt, natürlich geht es da auch um Macht. Was Kontrakt 18 so besonders macht – und worum uns andere Gewerke beneiden – ist unsere Vernetzung. Wir haben ein gemeinsames Forum, wir tauschen unsere Erfahrungen untereinander aus und raten Kolleg*innen zu oder ab, mit wem sie zusammenarbeiten sollten.

Unabhängig von kreativem Mitspracherecht ist zudem die finanzielle Beteiligung an den Verkaufserlösen gerade ein wichtiges Thema. Ein großer Teil unserer Unterzeichner*innen hat aktuell Produktionen, die auf Netflix oder Prime verfügbar sind. Von mir zum Beispiel laufen da aktuell „Weißensee“ und „Ku’damm“, dafür sehe ich aber keinen Cent. Als ich die Verträge für „Weißensee“ gemacht habe, gab es quasi noch gar kein Netflix. Aber natürlich gibt es irgendjemanden, der jetzt an diesem Verkauf verdient. Da muss eine neue Transparenz geschaffen werden. Ich finde, es kann nicht sein, dass ich als Erfindern der Serie daran nicht beteiligt werde. Und das gilt auch für andere Gewerke – und für Produktionsfirmen selbst übrigens auch, die zum Beispiel von Streamingdiensten nicht erfahren, wie oft ihre Produktionen dort aufgerufen werden. Ein undurchsichtiges Millionengeschäft, was so nicht bleiben kann.

»Ich suche mir gerne die Schwächsten der Gesellschaft als Hauptfiguren aus.«

Katharina Weiß:

Je stärker unsere Sehgewohnheiten sich auf Serien fixieren, desto mehr Macht liegt auch bei den Autor*innen, die einer Figur ihre Seele gegeben haben. Den Prozess, einer Figur wirklich nahezukommen, haben Sie mit „Empathietraining“ beschrieben. Was bedeutet das? Und wie hat sich diese Arbeitsroutine auf Ihren Alltag ausgewirkt?

Annette Hess:

Das Wort klingt ein bisschen sehr technisch, aber es beschreibt folgende Dynamik sehr gut: Man lässt sich in seinen tieferen Gefühlsschichten von Menschen berühren, die man im gesamtgesellschaftlichen Kontext eigentlich verurteilt. Ich suche mir gerne die Schwächsten der Gesellschaft als Hauptfiguren aus, in „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ beispielsweise sind das die Drogenabhängigen und die Verlorenen am Rande der Gesellschaft. In „Ku’damm“ dagegen waren das zum Beispiel junge unverheiratete Frauen in den 1950er Jahren, die nichts durften und nichts wert waren.

»Ich tauche gerne in scheinbar heile Welten ein – und suche dann nach den Rissen.«

Katharina Weiß:

Was einmal gegenwärtig war, ist nun Nostalgie. Ein bisschen leben Ihre Stoffe von dieser bittersüßen Zeitreise – und von einer poetischen Ästhetik, die vielen Menschen zu gefallen scheint. Wie ist die geformt worden?

Annette Hess:

Das ist eine interessante Frage. Ich bin zunächst einmal ein tief romantischer Mensch. Zudem bin ich eskapistisch veranlagt. Ich tauche gerne in scheinbar heile Welten ein – und suche dann nach den Rissen. Mir gefällt Schönheit, die gebrochen ist. Selbst eine so bedrückende Geschichte wie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ hat für mich durch die Liebesgeschichte, durch den jugendlichen Leichtsinn oder das große Herz von Axel eine gewisse Schönheit. Durch die Zeilen hindurch fühlt man vielleicht meine Sehnsüchte und die Romantik, mit der ich an sich harte Stoffe und Thematiken schreibe. So fließt möglicherweise ein Teil davon mit in die Arbeit der Schauspieler*innen oder der Regisseur*innen ein.

»Grundsätzlich zieht mich alles an, was widersprüchlich ist.«

Katharina Weiß:

Von „Was nützt die Liebe in Gedanken“ über die „Ku’damm“-Serie bis zu Ihrem Romandebüt „Deutsches Haus“ haben mich persönlich in Ihren Stoffen immer wieder die komplexen Männercharaktere angesprochen, die Sie darin zeichnen. Fließen in diese Figuren eher eigene Erfahrungen oder eigene Ideale ein?

Annette Hess:

Ich war schon als Achtjährige oft in die Bösen verliebt, die Prinzen haben mich nicht interessiert. Ich erinnere mich noch an meine Enttäuschung bei „La Belle et la Bête“ von Jean Cocteau, wenn sich la Bête in diesen öden Schönling verwandelt. Ich fand die Bestie mit dem guten Herzen viel aufregender. Grundsätzlich zieht mich alles an, was widersprüchlich ist. Denn Widersprüchlichkeit schafft Reibung, das macht es spannend und davon lebe ich ja auch: Konflikte und Überraschungen machen eine Geschichte erst erzählenswert.

»Ich weiß aus meinen Recherchen, was junge Frauen damals dachten, was sie aushalten müssten.«

Katharina Weiß:

Für Aufruhr im Kontext einer männlichen Figur sorgte eine kreative Entscheidung bei der „Ku’damm“-Serie: Hauptfigur Monika, die in der ersten Staffel vom Industriellensohn Joachim Franck vergewaltigt wird, verzeiht ihm zunächst, und verliebt sich schließlich sogar in ihn, was am Ende der zweiten Staffel in einer Heirat der beiden mündet.

Annette Hess:

Zu diesem Handlungsstrang hat mich in der ersten Staffel eine Freundin inspiriert, die aufgrund verschiedener Gewalterfahrungen durch eine sehr schwere Zeit gegangen ist und sich mit dem Gedanken des Verzeihens stark auseinandersetzen musste. Ich weiß auch aus eigenem Erleben, welche Kraft man dafür aufwenden muss – und wie es sich doch oft auf lange Sicht auszahlt.

Da ich bei „Ku’damm 56“ eine Erzählzeit von fast fünf Stunden hatte, wollte ich mich trauen, so einen intensiven Bogen zu spannen: Nach dem Verbrechen und dem Schock lernt Monika nur langsam, sich selbst wieder zu spüren. In der Liebe zu Musiker Freddie kann sie schließlich wieder Spaß am Leben und ihrem Körper empfinden. Nach einer gewissen Zeit der Katharsis kommt schließlich eine Aussprache. Von diesem Punkt des ehrlichen Verzeihens aus haben sich beide Figuren stark weiterentwickelt, was in der Liebesgeschichte mündet, die viele Zuschauer*innen mochten und diskutierten. Dennoch tat es mir leid, dass einigen die kreative Entscheidung, Joachim und Monika einen Neuanfang als Liebespaar zu geben, negativ aufgestoßen ist. Und dafür, dass das jemand unmöglich findet, habe ich großes Verständnis. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es in den 1950er Jahren durchaus Ehen gab, die mit einer Quasi-Vergewaltigung und daraus resultierender Schwangerschaft begonnen haben. Darüber spricht niemand gern, aber ich weiß aus meinen Recherchen, was die Unaufgeklärtheit der jungen Frauen damals angerichtet hat, was junge Frauen damals dachten, was sie aushalten müssten. Auch das wollte ich mit Monikas Schicksal erzählen.

»Wenn die Reflexion zu früh einsetzt, kommt die Geschichte nicht mehr aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf.«

Katharina Weiß:

Haben Sie durch Ihre Arbeit schon mal einer Liebesgeschichte eine glückliche Wendung gegeben, die Ihnen selbst in der Realität versagt wurde?

Annette Hess:

Die Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, da sie sehr ins Unterbewusste zielt. Was ich beschreiben kann: Ein Thema oder eine Figur faszinieren mich, ich gehe dem nach, tauche ein, gehe darin auf. Und beobachte manchmal auch, wie eine Ader wieder versiegt. Was ich in dieser ersten Zeit der Ideenfindung aber erst mal nicht tue, ist zu reflektieren, woher meine Faszination oder gewisse Einfälle kommen. Wenn die Reflexion zu früh einsetzt, dann ist man im theoretischen Bereich und kann die Geschichte nicht mehr lebendig erzählen. Dann kommt sie nicht mehr aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf.

Aber bei jedem Stoff bemerke ich irgendwann, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Ein Beispiel: Am Ende der ersten „Ku’damm“-Staffel zieht Monika aus und trennt sich damit von ihrer Mutter, der Tanzlehrerin Caterina Schöllack. Als ich zum ersten Mal den Rohschnitt des dritten Teils gesehen habe, musste ich heulen wie ein Schlosshund. Erst in diesem Moment ist mir aufgegangen, dass das gerade mein persönliches Thema war, weil meine Tochter zuhause ausgezogen ist. Ich hätte vorher nie gedacht, dass diese Trennung so brutal sein würde. Sie wohnt in Berlin und wir sehen uns oft, wenn ich hier bin. Aber der Schmerz damals war ganz schrecklich für mich.

»Ich lausche tausendmal lieber einem Gespräch in der U-Bahn, als eine neue Netflix-Serie zu schauen.«

Katharina Weiß:

Wie sehr sind Ihre Figuren Denkmäler der Menschen, die Ihnen in Ihrem Leben begegnet sind?

Annette Hess: