André Kirchner

Submission — André Kirchner

Garilla

14. Dezember 2014 — MYP No. 16 »Meine Stimme« — Text & Foto: André Kirchner

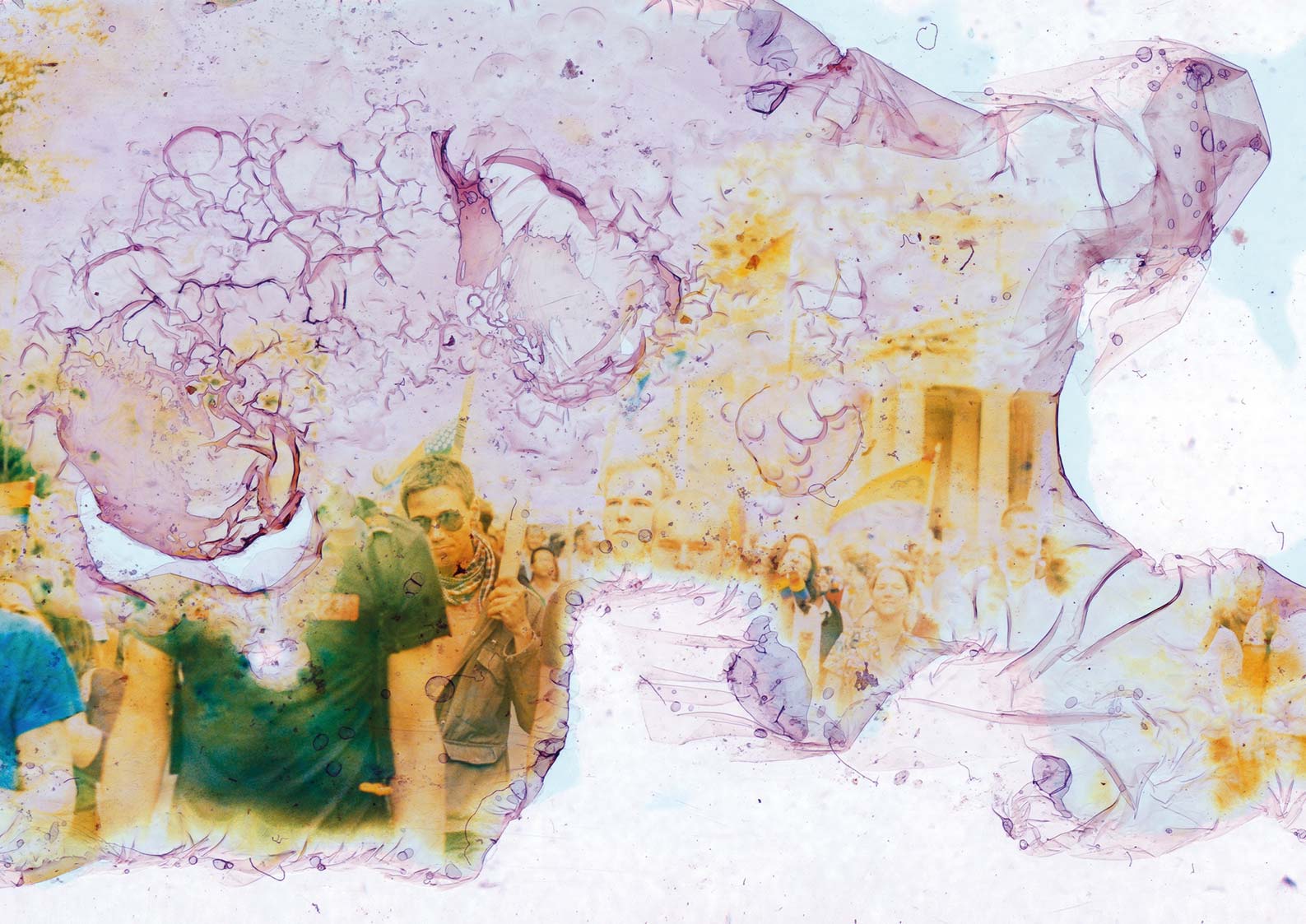

Demonstrieren mit bunten Fahnen und rosaroter Brille: Aufputzen und aufmarschieren.

Homosexueller Protest verliert an Glaubwürdigkeit, wenn es eher um Schaulaufen als politische Botschaften geht. Der CSD verkommt zur Partymeile – ein Abfeiern von Klischees.

Die Fotografien auf dem Diafilm zeigen die „enough is enough“ Demonstration 2013 in Berlin – eingelegt für zwei Wochen in (homophober) Barilla Fusilli mit Bolognese und anschließend entwickelt.

Das Nudelgericht frisst sich durch die protestierende Masse. Zurück bleibt eine süße Bonbon-Ästhetik, die verschleiert, was für gleichgeschlechtliche Liebe bereits alles erkämpft wurde.

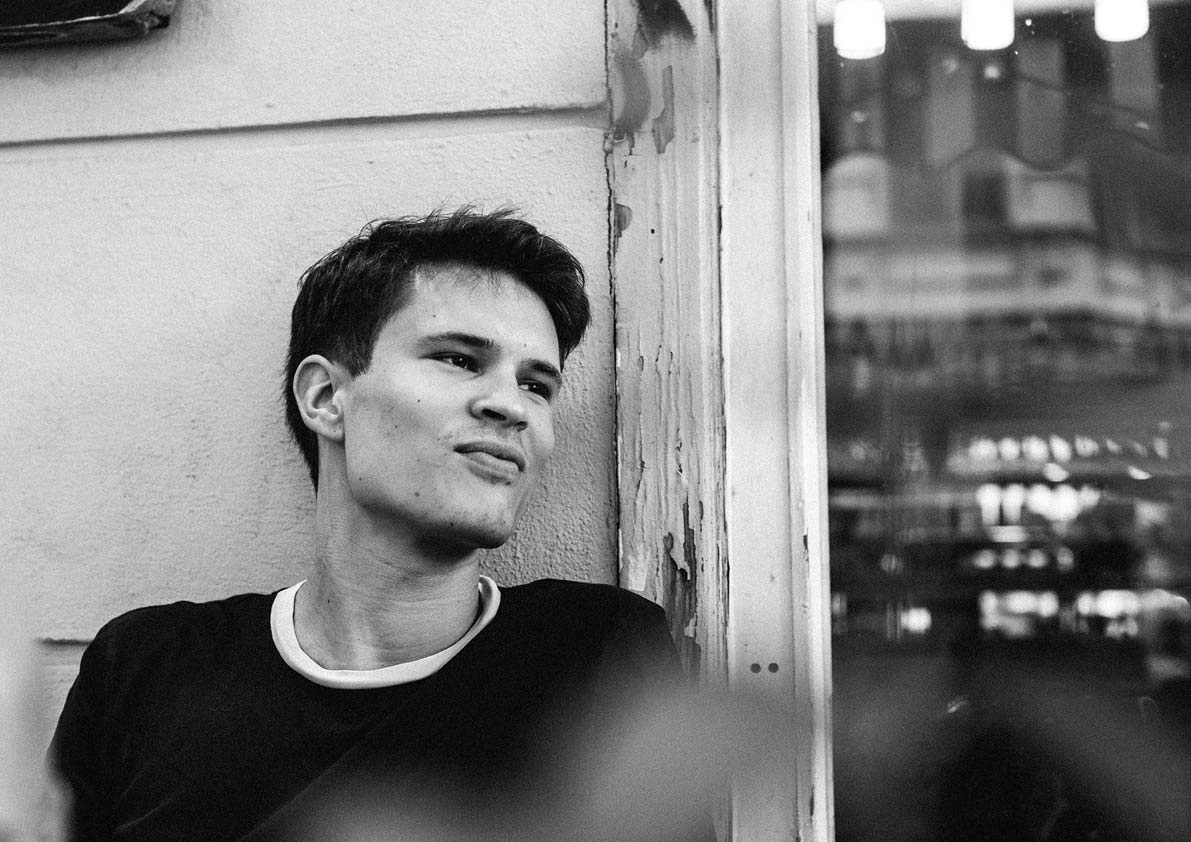

André Kirchner ist 29 Jahre alt, Filmemacher und Fotograf und lebt in Berlin.

Andreas Nitschke

Submission — Andreas Nitschke

Stiller Protest

14. Dezember 2014 — MYP No. 16 »Meine Stimme« — Text & Illustration: Andreas Nitschke

Gluthitze unter

ku-klux-klanigen Lipsticks

Schweigen allemal

Andreas Nitschke ist Künstler und lebt in Bielefeld.

MYP15 – Prolog "Meine Heimat"

Editorial — MYP Magazine N° 15

Prolog »Meine Heimat«

31. August 2014 — Ulrike Folkerts fotografiert von Steven Lüdtke

— Ulrike Folkerts im Interview

Ulrike Folkerts

Interview — Ulrike Folkerts

Traumstadt

Seit 1989 kennen wir sie als Lena Odenthal, doch über die Schauspielerin hinter der Tatort-Kommissarin ist wenig bekannt. Wir sprechen mit Ulrike Folkerts über Reisen durch die Zone, Homophobie im TV-Geschäft und ihre WG mit Schauspieler Matthias Brandt.

31. August 2014 — MYP N° 15 »Meine Heimat« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Durch den Wedding zu laufen bedeutet, dem Leben so zu begegnen, wie es wirklich ist: manchmal etwas schroff, manchmal etwas laut, dafür aber meistens ehrlich und nicht selten überraschend. Die berühmte ungeschminkte Realität trifft man hier an jeder Ecke – ohne Glitzern zwar, aber mit einem hohen Maß an Authentizität. Und so sieht es hier im Gegensatz zu manch anderen Stadtteilen nun wirklich nicht nach Identitätskrise aus.

Der Wedding kommt, so heißt es: Bald soll hier alles anders werden – irgendwie szeniger, mittiger, cooler. Aber warum jemanden ändern wollen, der sich so mag, wie er ist?

Demjenigen, der den Wedding als Inbegriff von traurig-trister Betonkultur versteht, zeigt der stolze Stadtteil schnell die kalte Schulter – und grinst. Denn diese ach so graue Gegend hat noch ein ziemlich grünes Ass im Ärmel: Vom Plötzensee bis zur Afrikanischen Straße breitet sich auf 70 Hektar so viel Natur aus, dass der Erholungswert des Wedding plötzlich Kurzurlaubniveau erreichen kann. Der Volkspark Rehberge, der hier von 1926 bis 1929 errichtet wurde, steht mit seinen weitläufigen Wald- und Wiesenflächen für das Gegenteil von Urbanität – mitten in Berlin.

Und so fühlt es sich an diesem Augustnachmittag auch irgendwie wie Urlaub an, als wir den „Kastaniengarten“ an der Westseite des Plötzensees betreten und von Patrick Neideck mit einem herzlichen Hallo begrüßt werden. Der Geschäftsführer dieses einladenden Ausflugslokals führt uns an eine Biergarnitur unter einer alten Kastanie, wischt noch einmal über die eh schon saubere Tischplatte und stattet die Bänke mit geblümten Sitzpolstern aus.

Kaum haben wir es uns gemütlich gemacht, betritt auch schon Ulrike Folkerts den „Kastaniengarten“. Nachdem die Schauspielerin ihr Fahrrad angeschlossen hat, kommt sie uns mit neugierigem Blick entgegen: „Ist ja echt ganz nett hier!“, bemerkt sie kurz und lässt sich freundlich lächelnd an unserem Tisch nieder. Auch wir sind immer noch ein wenig überrascht, dass wir mitten in der Hauptstadt einen so unaufgeregten, zutiefst bodenständigen Ort gefunden haben – einen Ort, wie es ihn im Rest der Republik zu Hunderten und Tausenden gibt, aber dessen Alltäglichkeit in Berlin mehr und mehr dem Dogma der Uniqueness weichen muss.

Jonas:

Du wohnst schon dein halbes Leben lang in Berlin. Kannst du dich erinnern, wann du zum allerersten Mal hierher gekommen bist?

Ulrike:

Ja, da war ich 14 Jahre alt. Gemeinsam mit einer Schulfreundin und ihren Eltern bin ich für einige Tage nach West-Berlin gereist, unter anderem weil wir uns ein Theaterstück anschauen wollten. Ich fand die Stadt schon damals einfach toll, mich zog es immer hierher. Daher habe ich nach meinem Abi im Jahr 1980 auch direkt versucht, nach Berlin zu kommen: Ich wollte hier Schauspiel studieren, aber leider habe ich die Aufnahmeprüfung total vermasselt – ich bin sofort durchgeflogen.

Aus Berlin wurde also erst einmal nichts – und so kam ich über einige Umwege nach Hannover, wo ich letztendlich meinen Traumberuf erlernen konnte: An der Hochschule für Musik und Theater hat es im zweiten Anlauf geklappt, ich wurde Schauspielerin!

Jonas:

Du sprichst so schön von „Traumberuf“ – dabei ist es vielen Menschen immer noch nicht klar, dass „Schauspieler“ eine feste Berufsbezeichnung ist. Nach wie vor haben vor allem Jungschauspieler damit zu kämpfen, dass ihr Beruf in Teilen der Gesellschaft, des Freundeskreises oder der Familie nicht als eine ernsthafte berufliche Tätigkeit verstanden wird. Hast du in dieser Hinsicht ähnliche Erfahrungen gemacht? In Kassel, wo du aufgewachsen bist, war das in den 1960er und 70er Jahren sicher auch nicht einfacher.

Ulrike:

Ja und nein – meine Mutter war der Ansicht, dass ich machen soll, was mir gefällt. Mein Vater allerdings fand das total scheiße. Da hieß es nur: „Geh’ was Ordentliches arbeiten und beschäftige dich nicht mit so einem Blödsinn!“ Aber ich wollte unbedingt Schauspielerin werden und wurde von meiner Mutter in meinen Plänen unterstützt, weshalb ich mich umso mehr angestrengt habe. Trotzdem stand ich als Jugendliche ziemlich alleine da: Ich hatte keinen Schauspielunterricht und es gab niemanden, der mir zeigen konnte, wie man sich auf eine Rolle vorbereitet.

Das hat sich erst mit einer Theater-AG in der Oberstufe des Gymnasiums geändert. Wir hatten damals eine richtig tolle Lehrerin, die mit uns Stücke gelesen oder sie uns zur Auswahl gegeben hat. Diese Lehrerin hat mich noch viel stärker mit dem Virus der Schauspielerei infiziert – und so war die Theater-AG meine erste echte Berührung mit dieser Welt. In der Oberstufe gab es für mich ja sonst nur den Mathe- und Bio-LK.

Jonas:

Mit Mathe und Bio hättest du es ja auch zu etwas bringen können.

Ulrike:

Weißt du, was ich herausgefunden habe? Diese Fächer sind deshalb gut, weil man da einfach den Stoff auswendig lernen und hinschreiben kann. Wenn man das mal drauf hat, ist das gar nicht so schlecht – immerhin hilft es einem später sehr beim Drehbuchlernen.

Etwas anderes hätte ich damals aber auch nicht belegen können: Englisch, Geschichte, Deutsch – in keinem der Fächer war ich wirklich gut. Also habe ich mich auf die Naturwissenschaften gestürzt und dazu noch Sport und Kunst gewählt.

Jonas:

Die Frage aller Fragen nach dem Abi lautet ja: Was fange ich mit meinem Leben an?

Ulrike:

Für mich stand fest: Ich wollte so schnell wie möglich aus Kassel weg. Doch leider hat das mit der Schauspielausbildung in Berlin nicht funktioniert. Und in Hannover, wo ich mich parallel beworben hatte, wurde ich im ersten Anlauf ebenfalls abgelehnt. Wenigstens war man dort so nett und sagte mir, ich solle dran bleiben und es wieder versuchen. Also habe ich zunächst ein wenig gejobbt und bin anschließend drei Monate lang durch die USA gereist.

Als ich wiederkam, sagte ich mir: Das mit der Schauspielerei muss doch irgendwie klappen! Und so habe ich mich in Erlangen für Theaterwissenschaft eingeschrieben: An der dortigen Hochschule wurde kostenloser Schauspielunterricht angeboten, das fand ich super – denn dadurch konnte ich weiter üben und mich vorbereiten.

Ich wollte wissen, was auf der Welt so geht, und war unendlich neugierig – auch auf die Schauspielerei. All das ging für mich in Kassel einfach nicht.

Jonas:

Was war denn so schlimm an Kassel?

Ulrike schweigt.

Jonas:

Ich möchte dir jetzt kein negatives Statement über Kassel abringen…

Ulrike:

Nein, darum geht es auch gar nicht – Kassel hat ja schon irgendwo seine Reize. Ich fand es nur für mich persönlich dringend notwendig, endlich von zuhause wegzugehen. Mir war es total wichtig, mein eigenes Leben zu suchen, zu finden und auch zu leben. Nach der Scheidung meiner Eltern bin ich mit meiner Mutter in eine winzige Wohnung gezogen, dort hatte ich ein absolutes Mini-Zimmer. Ich musste da einfach raus, ich wollte nicht eingeengt sein, sondern etwas anderes sehen und mein eigenes Leben aufbauen. Ich wollte wissen, was auf der Welt so geht, und war unendlich neugierig – auch auf die Schauspielerei. All das ging für mich in Kassel einfach nicht.

Jonas:

Wie hast du dich damals finanziell über Wasser halten können?

Ulrike:

Ich habe immer gejobbt – abends nach dem Studientag, am Wochenende und in den Semesterferien. Manchmal hat mir auch meine Mutter etwas gegeben, aber ansonsten habe ich immer gearbeitet, hauptsächlich in netten Kneipen.

Jonas:

Kneipen, Bars oder Cafés sind auch dankbare Orte, wenn es darum geht, sich auf eine Rolle vorzubereiten: Man kann dort stundenlang Menschen beobachten und ihr Verhalten studieren.

Ulrike:

Stimmt, das funktioniert an solchen Orten bestens. Oder U-Bahn fahren – das ist auch super, um sich ein genaues Bild von Menschen zu machen. Das klappt zwar in Kassel nicht, aber dafür hier in Berlin. Da gibt es in der Öffentlichkeit auch die interessanteren, außergewöhnlicheren Menschentypen.

Jonas:

Nur leider hat es mit Berlin und dir im ersten Anlauf noch nicht funktioniert, die Stadt hat dich damals nicht behalten wollten.

Ulrike:

Nein, ich bin ziemlich brutal aus meinem Traum rausgeschleudert worden.

Jonas:

Vielleicht hättest du dich im damaligen West-Berlin nach einer gewissen Zeit auch eingeengt gefühlt – so viel Bewegungsfreiheit gab es ja nicht. Man kann sich heute sowieso kaum mehr vorstellen, dass in dieser Stadt noch vor 25 Jahren zwei Staaten aneinander grenzten, so oft wie man jeden Tag unbewusst den ehemaligen Mauerstreifen überquert. Wie hast du damals die geteilte Stadt erlebt?

Ulrike:

Es waren ja nicht nur zwei Staaten, sondern zwei Systeme! Durch die Zone nach West-Berlin zu fahren, war nie wirklich cool. Alles wirkte irgendwie beängstigend – und die Grenzposten waren unberechenbar. Oft stand man stundenlang im Stau und wusste letztendlich nie, ob man komplett gefilzt oder durchgewunken wurde. Das war absolute Willkür, man hatte kein gutes Gefühl zu diesen Menschen.

Ich erinnere mich, dass ich zweimal am Grenzübergang Friedrichstraße nach Ost-Berlin und damit in die DDR eingereist bin, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es da drüben so aussieht. Das kostete jedes Mal 25 D-Mark – der Mindestbetrag, den man gegen Ostmark eintauschen musste. Irgendwie war es dort sehr beklemmend. Und wenn ich mir überlege, welche unvorstellbaren Dinge nach der Wende so aufgedeckt wurden, bin ich froh, dass ich im Westen aufgewachsen bin. Dieses Wissen um das geschehene Unrecht hat mich sehr gefärbt.

Daher ist es heute auch so schön zu sehen, dass Berlin wirklich groß geworden ist – und dass es so wild und weitläufig ist. Man kann heute das ganze Umland bereisen und beradeln, nach nur wenigen Minuten ist man raus aus der Stadt und mitten im Grünen.

Jonas:

Stimmt, weitläufig war West-Berlin nun wirklich nicht.

Ulrike:

Der Reiz von West-Berlin war auch vielmehr sein Inseldasein. Die Leute hatten damals schon ihre festen Kieze und kannten sich total gut aus. Das hatte fast etwas Kleinstädtisches. Keiner konnte von dieser Insel weg, also musste man irgendwie miteinander umgehen. Dabei war Berlin immer schon eine Künstlerstadt und auf eine gewisse Weise avantgardistischer. Hierher flüchteten die Jungs aus dem Rest der Republik, wenn sie nicht zum Militär wollten. Hierher kamen junge Familien, die auf der Suche nach preiswertem Wohnraum waren. Und hierher zog es einfach wahnsinnig viele Kreative, die anders gedacht haben, künstlerisch interessiert waren und keine Angst vor dieser Mauer hatten.

Ich finde es toll, dass das in Berlin erhalten geblieben ist – genau wie das Nachtleben. Nach meiner vermasselten Prüfung Mitte der 80er bin ich die ganze Nacht um die Häuser gezogen. Eine Sperrstunde gab es damals auch schon nicht. Ein Wunder, dass mir nichts passiert ist.

Überhaupt gibt es so viele Theaterstücke, die zwar super Männerrollen beinhalten, aber in denen Frauen nur kleines Beiwerk sind.

Jonas:

Glücklicherweise hast du es doch noch an eine Schauspielschule geschafft und deine Ausbildung 1987 in Hannover erfolgreich beendet. Konntest du dich damit arrangieren, dass du danach erst einmal ein Engagement am Theater in Oldenburg erhalten hast – und nicht in Berlin?

Ulrike:

Ich musste ja irgendwie Geld verdienen und das Engagement bedeutete ein regelmäßiges Einkommen. Allerdings habe ich mich am Oldenburgischen Staatstheater nicht wirklich wohl gefühlt, ich hatte einfach keinen guten Start.

Damals wohnte ich mit dem Schauspieler Matthias Brandt in einer WG. Matthias war in meinem Semester und wurde mit mir zusammen in Oldenburg engagiert. Das war echt cool! Doch während Matthias lauter große Rollen spielte, bekam ich nur Kleinkram. Und als ich endlich eine etwas größere Rolle übernehmen durfte, bin ich nicht mit der Regisseurin klargekommen – und sie nicht mit mir.

Es gab von Anfang an Schwierigkeiten, daher hatte ich auch mehr auf irgendwelchen Probebühnen zu tun, wo experimentellere Sachen aufgeführt wurden – und keine Stücke von Shakespeare oder Schiller, in denen eh die Männerrollen die interessanteren sind. Überhaupt gibt es so viele Theaterstücke, die zwar super Männerrollen beinhalten, aber in denen Frauen nur kleines Beiwerk sind.

Jonas:

So etwas ist für dich ja kein Hindernis: Bei den Salzburger Festspielen vor knapp zehn Jahren hast du als erste Frau überhaupt den Tod im Stück „Jedermann“ gespielt.

Ulrike:

Das war wirklich eine außergewöhnliche Sache. 85 Jahre lang hat es keiner gewagt, diese Rolle mit einer Frau zu besetzen – und danach auch keiner mehr. Daher war diese Rolle für mich ein absoluter Glücksfall.

Insgesamt scheint so etwas aber immer noch ein Tabu zu sein: Es gibt nur wenige Frauen, die für große Männerrollen besetzt werden. Ich glaube, Angela Winkler hat mal den Hamlet gespielt. Und auch die Figur des Mephisto wurde ab und zu mit einer Frau besetzt. Aber vielmehr ist es nicht.

Jonas:

Dein Fokus hat sich recht bald von Theater- auf Film- und Fernsehrollen verschoben. Wie kam es dazu?

Ulrike:

Ich habe zu der Zeit in Oldenburg gemerkt, dass ich nicht so der Mensch fürs Theater bin, denn Theater macht einsam: Tagsüber probt man und abends und am Wochenende hat man Vorstellung. Bei solchen Arbeitszeiten ist für soziale Kontakte außerhalb des Theaters einfach kein Platz mehr im Terminkalender. Und so hängt man immer nur im Klüngel des Theaters rum.

Dass mir plötzlich die Möglichkeit genommen wurde, neue Leute kennenzulernen, hat mich ganz verrückt gemacht. Außerdem war es nie so mein Ding, nach den Vorstellungen in der Theaterkantine rumzulungern. Nach so einem Stück ist man ja immer total aufgedreht und weiß nicht wohin mit sich – da will man sich doch nicht in der Kantine betrinken. Ich fand das immer ganz dramatisch.

Nach zwei Jahren haben das Staatstheater und ich uns darauf geeinigt, dass wir den Vertrag nicht verlängern. Für beide Seiten hätte es nicht wirklich Sinn gemacht. Meine nächste Station wäre eigentlich das Schlosstheater in Moers gewesen, wo ich quasi schon engagiert war – aber dann kam das Casting für den Tatort.

Jonas:

Bereits ein Jahr vorher hattest du eine Rolle im Kinofilm „Das Mädchen mit den Streichhölzern“ übernommen. Entsprach das Spielen vor der Kamera statt auf der Bühne eher dem, was du machen wolltest?

Ulrike:

Zu dem Zeitpunkt ja. Für mich war es eine superinteressante Erfahrung, vor der Kamera zu stehen. Daher hat sich auch mein Fokus ganz klar dahin verschoben. Inzwischen hat sich mein Verhältnis zum Theater aber wieder verändert, ich mache das sehr gerne.

Trotzdem bin ich froh, nicht fest dort geblieben zu sein, sonst wäre ich wohl auch in diese ganze Theater-Maschinerie geraten: Dort muss man Rampensau sein und eine „Hier komme ich“-Mentalität an den Tag legen, sonst überlebt man nicht. Aber ich, Ulrike, bin dafür nicht geeignet. Außerdem ziehe ich mich auch nicht aus oder mache bestimmte andere Dinge, nur um irgendwelche Klischees zu bedienen. Daher war der Tatort für mich ein riesengroßes Geschenk. Ich hatte damals einfach Glück: Ich bin zum Casting gegangen und wurde genommen.

Jonas:

Der erste Tatort mit dir als Hauptkommissarin Lena Odenthal wurde am 29. Oktober 1989 ausgestrahlt – knapp zwei Wochen vor dem Mauerfall. Hast du zu dieser Zeit noch in Oldenburg gewohnt?

Ulrike:

Nee, ich habe mir im Mai 1989 endlich meinen Traum erfüllt und bin nach Berlin gezogen – als Freiberuflerin war ich ja nicht mehr ortsgebunden und konnte wohnen, wo ich wollte. Ich muss aber zugeben, dass ich es damals ein wenig zu krass fand, direkt in die Stadt zu ziehen. Daher ging es zuerst einmal in das Örtchen Kladow im Südwesten von Berlin, wo ich ein kleines Gartenhaus bezogen habe. Irgendwie war es ein total cooles Gefühl, in einer Großstadt zu leben und trotzdem mitten im ländlichen Idyll zu sein. Es gab sehr viel Wald um mich herum und den Wannsee und Groß Glienicker See hatte ich quasi direkt vor meiner Nase. Durch beide Seen verlief damals noch die innerdeutsche Grenze, die Bojen im Wasser sagten dir als Schwimmer: bis hierhin und nicht weiter.

So bin ich 1989 also in Berlin gestartet: Ich lebte in einem Häuschen mit Garten, das gut zu finanzieren war, hatte einen Scirocco und eine Freundin, spielte im Tatort und arbeitete nebenbei in einer Bar – denn neben dem Tatort war schauspielerisch noch nicht wirklich viel los.

Jonas:

Klingt nach einem guten Leben.

Ulrike:

Total.

Das Problem meiner beiden Vorgängerinnen bestand darin, dass sie von den Zuschauern nicht ernst genommen wurden – die trauten Frauen damals so einen Männerjob einfach nicht zu.

Jonas:

War der Tatort damals schon so ein Gassenhauer wie heute?

Ulrike:

Der Tatort war in den 80ern schon sehr populär, das Format gibt es mittlerweile seit 44 Jahren. Mein Sender SWR war dabei der erste, der 1978 mit Nicole Heesters in der Rolle der Kommissarin Bruchmüller einen weiblichen Ermittler in das Format eingeführt hat. Auf sie folgte 1981 Karin Anselm als Kommissarin Wiegand. Und danach kam ich.

Das Problem meiner beiden Vorgängerinnen bestand darin, dass sie von den Zuschauern nicht ernst genommen wurden – die trauten Frauen damals so einen Männerjob einfach nicht zu. Als ich zum Tatort kam, hieß es im Sender: Die kennt keiner, die ist ein wenig ruppig, mit der probieren wir es jetzt. Ich war gerade 28 Jahre alt – und das war mein Vorteil: Ich konnte eine junge ambitionierte Kommissarin darstellen, die unbedingt ihre ersten Erfolge verbuchen will.

Jonas:

Glaubst du, dass die Einführung der Hauptkommissarin Lena Odenthal in die Tatort-Reihe einen ähnlichen Aha-Effekt bei den Zuschauern ausgelöst hat wie acht Jahre vorher die Vorstellung von Hauptkommissar Horst Schimanski? Damals kam es einer Revolution gleich, dass ein Beamter der Kriminalpolizei im TV so rüpelhaft und frech agierte. So etwas gab es vorher einfach nicht.

Ulrike:

Mein erster Tatort hat ebenfalls eingeschlagen wie eine Bombe, ich wurde als „weiblicher Schimanski“ bezeichnet. Man kann das jetzt als ein Kompliment verstehen oder nicht, aber für mich war diese Aufmerksamkeit super. Trotzdem hatte auch ich in der Anfangszeit damit zu kämpfen, dass meine Rolle nicht so ernst genommen wurde. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Diskussion mit dem Sender über meine kurzen Haare. Es hieß, ich würde in meiner Jeans und meiner Lederjacke von hinten aussehen wie ein junger Mann. Also wurde ich gebeten, mir die Haare wachsen zu lassen. Für mich stand aber fest: Das mache ich nicht.

Meiner Meinung nach passte gerade dieser Frauentyp ziemlich gut zu der Figur Lena Odenthal. So etwas war bis dato nicht geläufig im deutschen Fernsehen. So war dieser herbe, sportliche Charakter einfach ein Alleinstellungsmerkmal und funktionierte richtig gut.

Jonas:

Das Tatort-Format hat in den knapp fünf Jahrzehnten einen unglaublichen Entwicklungsprozess durchlaufen, die Reihe ist mittlerweile Kult. Egal ob jung oder alt, sonntagsabends schaut man Tatort – zuhause, bei Freunden oder in der Kneipe um die Ecke.

Ulrike:

Das war aber nicht immer so. Das Format hat auch schon eine richtige Flaute durchgemacht, in der man sich bei den Sendern fragte: Wie kommen wir nur an die jungen Zielgruppen heran? Damals sagte uns die Quote, dass erst Leute ab 49 Jahren regelmäßig einschalteten. Aber in den letzten Jahren hat sich einiges sehr positiv verändert, auch durch Entwicklungen wie etwa das Public Viewing.

Jonas:

Nicht nur das. Man hat auch die Themen weiter gespreizt und besondere Regisseure eingesetzt. So gab es alleine in den letzten Jahren eine Reihe außergewöhnlicher Episoden. Man denke nur an den Schweizer Tatort „Schmutziger Donnerstag“ von Starregisseur Dany Levy oder an „Borowski und der coole Hund“ nach einer Vorlage von Henning Mankell mit sensationellen Landschaftsbildern aus Schweden.

Ulrike:

Das ist eine allgemein festzustellende Entwicklung: Alle Tatorte versuchen, sich mehr und mehr von den anderen abzugrenzen und eigenständiger zu werden. Da gibt es beispielsweise den Frankfurter Ermittler, der von Ulrich Tukur gespielt wird und als Kunstfigur immer weiter der Realität entrückt. Oder das Münsteraner Duo mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, das etwas comedyartiger unterwegs ist. Und dann hat man den Hamburger Kommissar, dem Til Schweiger eine coole Machohaftigkeit verleiht. Meiner Meinung nach hat das alles seinen Platz: Durch diese Vielfalt lassen sich einfach mehr gesellschaftsrelevante Themen setzen und behandeln.

Jonas:

Wobei man anerkennen muss, dass der Tatort schon immer Themen behandelt hat, die eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben. So hat man zum Beispiel 1990 kurz nach der Wiedervereinigung mit der Episode „Unter Brüdern“ die deutsch-deutsche Freundschaft thematisiert. Und 1998 haben Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär einen bedrückenden Köln-Tatort zum Thema Kindesmissbrauch gemacht. Aber vor allem in den letzten Jahren hat man das Gefühl, dass die gesellschaftsrelevante Komponente immer wichtiger wird.

Ulrike:

Der Tatort durchlebt gerade einen Wandel, weil es so viele neue Ermittlerteams gibt, die alle versuchen, sich zu positionieren und zu spezialisieren. Jeder will eine besondere Marke sein. Ich weiß aber von meinem Sender SWR, dass nicht jeder Tatort gesellschaftlich potent sein muss. Trotzdem greifen wir immer wieder gesellschaftskritische oder politische Themen auf, wie etwa Frauenhandel, AIDS oder Ehrenmord.

Jonas:

Ist es wichtig, dass der Tatort das tut?

Ulrike:

Ja! Ich finde schon, dass dieses Format zumindest ab und zu der Gesellschaft den Spiegel vorhalten muss, um sie für gewisse Themen zu sensibilisieren. Bei Kindesmissbrauch kann man im Film beispielsweise die Frage behandeln: Warum reden Leute erst so spät darüber, wenn sie doch viel früher etwas mitbekommen haben?

So kann man das Medium eventuell den Zuschauern helfen, bestimmte Signale früher zu erkennen, und sie darauf hinweisen, dass es offizielle Stellen gibt, an die man sich in diesen Fällen wenden kann. Dabei will ich aber auf keinen Fall sagen, dass wir mit dem Tatort die Retter der Nation sind – um Gottes Willen.

Jonas:

Lena Odenthal wurde nach neun Folgen ein fester Ermittlungspartner an die Seite gestellt: Kriminalhauptkommissar Mario Kopper, gespielt von Andreas Hoppe. Wie hast du diese dramaturgische Veränderung schauspielerisch und persönlich empfunden?

Ulrike:

Ich kenne Andreas schon seit der Schauspielschule, wir verstehen uns irre gut. Denn Schauspielschule heißt ja: einmal Hose runter und wieder hoch. Als wir uns Mitte der Neunziger zufällig auf einem Filmfest getroffen haben, habe ich ihm erzählt, dass wir gerade für einen Assistenten casteten – und Andi hat sich beworben. Dass er es dann tatsächlich geworden ist, war für mich ein echter Glücksfall. Andreas und ich profitieren total davon, dass wir uns so gut kennen. Wir waren Nachbarn, waren in dieselben Frauen verliebt und sind nach wir vor sehr gute Freunde.

Ich finde es nur etwas schade, dass sich die Autoren bei der Entwicklung der Drehbücher zu sehr auf den Plott, die Mörder und die Opfer konzentrieren. Die Weiterentwicklung der Figuren Odenthal und Kopper bleibt dabei leider etwas auf der Strecke. Ich finde aber, dass es für die Zuschauer total interessant sein kann zu wissen, was so ein Ermittler privat tut: Macht er früh Feierabend und trinkt dann zuhause gemütlich ein Glas Rotwein? Oder ist er wie Lena Odenthal jemand, der nicht genug bekommt von seinem Job, weil es in seinem Leben sonst nichts gibt?

Lena lebt mit ihrem Kollegen zusammen, außer einer Katze hat sie niemanden. Wäre es nicht super zu erfahren, warum sie ein so trauriges Leben führt und wie es zu dieser Tragik gekommen ist?

Jonas:

Hattest du im Laufe der Jahre das Gefühl, deiner Rolle zu nahe zu kommen? Schließlich ist bei einem so populären Format wie dem Tatort die Gefahr recht groß, dass dich die Menschen auf der Straße eher als Lena Odenthal wahrnehmen und nicht als Ulrike Folkerts.

Ulrike:

Das sind zwei Paar Schuhe: Natürlich stehe ich dieser Figur, die ich seit 25 Jahren spiele, sehr nahe. Aber ich habe diese Rolle schauspielerisch immer als Spielwiese empfunden, was übrigens auch damit zusammenhängt, dass ich im Laufe der Jahre im Tatort mit den unterschiedlichsten Regisseuren zusammengearbeitet habe. So konnte ich in dieser Figur einfach sehr viel ausprobieren: Mal war Lena diplomatischer, mal hat sie mehr geschrien. Mal war ihr Auftreten burschikoser, mal weiblicher.

Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland ein klassisches Schubladendenken. Und wenn man in dieser Tatort-Nummer steckt, ist es Fluch und Segen zugleich. Man hat zwar mit zwei produzierten Episoden pro Jahr einen festen Job, liegt aber schauspielerisch ziemlich brach, wenn daneben sonst nichts passiert. In diesem Fall ist die Gefahr groß, dass man vom Zuschauer einzig und allein mit dieser Figur in Verbindung gebracht wird.

Einer solchen Gefahr kann man nur entgehen, wenn man sich aktiv nach anderen Rollen umschaut – auch wenn es keine Hauptrollen sind. Und bei denjenigen, die für die Besetzung von Rollen verantwortlich sind, muss man dafür werben, dass sie ebenfalls ihre Phantasie freimachen und einem eine Chance geben. Nur wenn das gelingt, kann man sich schauspielerisch weiterentwickeln und dem Publikum andere Seiten von sich zeigen.

Ich spreche aus Erfahrung, denn ich hatte in den letzten Jahren schöne und sehr unterschiedliche Rollen in diversen TV-Produktionen, Kinofilmen und Theaterstücken. Letztes Jahr habe ich beispielsweise in dem ZDF-Fernsehfilm „Ein Sommer in Amsterdam“ mitgespielt. Und vor kurzem habe ich die Rolle der Gräfin im historischen Drama „Das goldene Ufer“ übernommen – ebenfalls eine ZDF-Produktion, die wir drehen und die Ende des Jahres ausgestrahlt wird. Für mich ist diese schauspielerische Abwechslung ideal, denn dadurch kann ich kontinuierlich an mir weiterarbeiten. Jeder Opernsänger, jeder Musiker muss üben, üben, üben. Das ist bei Schauspielern dasselbe. Aber vor allem bei Fernsehschauspielern habe ich manchmal den Eindruck, dass sie das gerne anders sehen.

Jonas:

Im letzten Jahr wurdest du für eine Rolle im Kinofilm „Spieltrieb“ besetzt. War dies für dich eine dankbare schauspielerische Abwechslung?

Ulrike:

Ja, total! Ich habe die Mutter der Hauptfigur Ada gespielt. Zwar war das nur eine kleine Rolle, aber ich habe sie sehr gemocht – wie auch das gleichnamige Buch von Juli Zeh, das sehr anspruchsvoll ist und die Grundlage für den Film lieferte.

Jonas:

Das Buch stellt permanent die Frage nach dem Sinn des Lebens: Existenzialismus von der ersten bis zur letzten Seite. In dem Zusammenhang fällt mir ein interessanter Satz von dir ein, den ich auf deiner offiziellen Facebook-Seite gelesen habe: „Ein Sinn im Leben ist in meinen Augen, seine Stimme zu erheben.“ Wann genau hat sich bei dir dieses große Bedürfnis herausgestellt, sich sozial zu engagieren und öfter mal symbolisch auf den Tisch zu hauen?

Ulrike überlegt für einen Moment.

Ulrike:

Ich glaube, dieses Bedürfnis ist schon während meiner Schulzeit entstanden. Ich bin immer gerne zur Schule gegangen, weil wir einfach gute Lehrer hatten. Es gab besondere Schultage, an denen wir uns ausschließlich mit einem bestimmten Thema wie etwa der Dritten Welt beschäftigt haben. Wir wurden dazu aufgerufen, uns eine eigene Meinung zu bilden und diese in Form eines Artikels in der Schülerzeitung zu veröffentlichen. Obwohl das vielleicht für niemanden etwas Besonderes war, hat mich das Ganze total angefixt. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich so etwas wie Entwicklungshilfe studiert und irgendwo in einem Land der Dritten Welt gelebt hätte, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre. Für mich hätte das absolut Sinn gemacht, denn ich dachte, da würde ich gebraucht. Ich hatte sogar schon einen Studienplatz – aber dann ging’s ja nach Hannover an die Schauspielschule.

Ganz allgemein glaube ich, dass dieses Gefühl für Gerechtigkeit schon sehr früh in mir angelegt wurde. Ich halte es einfach für wichtig, sich dafür zu interessieren, wie die Welt funktioniert, woher die Probleme kommen und wie man dafür Lösungen findet – und zwar auf kreativem Wege und ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Ich habe mich immer dafür engagiert, dieses Interesse auch bei anderen zu wecken.

Mit meiner Freundin, die in dieser Hinsicht genauso tickt wie ich, habe ich daher vor einiger Zeit den Verein „kulturvoll-eV.de“ gegründet. Dort vergeben wir an sozial benachteiligte Kinder Ferienstipendien und vermitteln ihnen in besonderen Kreativworkshops erste Erfahrungen in den Bereichen Kunst und Kultur. Ich glaube, dass jeder im Laufe seines Lebens mindestens einem Menschen begegnet, der einen motiviert und bei ihm einen bestimmten Punkt berührt, der ihm sagt: Hier meint jemand wirklich mich – und glaubt an mich.

Jonas:

War in deinem Leben dieser Mensch deine Lehrerin aus der Theater -AG?

Ulrike:

Ja, diese Person hat sehr viel in mir ausgelöst.

Jonas:

Glaubst du, dass du selbst ebenfalls für andere Menschen ein solcher Motivator bist?

Ulrike (lacht):

Mir hat mal jemand gesagt, dass er seinen Job geschmissen hat und Polizist geworden ist, weil wir ihn durch unsere „Arbeit“ im Tatort dazu ermutigt haben. Aber im Ernst: Nehmen wir zum Beispiel diese ganze Geschichte bezüglich Homosexualität. Ich scheine für viele wohl Vorbild zu sein, wenn es darum geht, mit dem Thema offen umzugehen, den Mund aufzumachen und sich nicht zu verstecken. Zwar habe auch ich eine ganze Zeit lang versucht, das nicht zu thematisieren, weil es – das muss ich ganz ehrlich sagen – in diesem Beruf einfach nicht zuträglich ist. Aber irgendwann war es halt raus und ich musste mich dazu verhalten. Und das habe ich getan, indem ich dazu stehe. Ich habe gesagt: So ist es eben, na und? Jetzt reden wir darüber.

Jonas:

Du bist ganz gerne Pionierin, oder?

Ulrike:

Aus Versehen! Die Öffentlichkeit macht mich ja zur Pionieren, ich rutsche da immer irgendwie rein: Plötzlich bin ich Tatortkommissarin und halte mich als erste Frau in dieser Männerdomäne, plötzlich werde ich als erste Frau für die Rolle des Tods im „Jedermann“ besetzt und so weiter.

Jonas:

Du kannst ja auch einfach nein sagen.

Ulrike (lacht):

Hahaaa, nein! Dafür ist es doch viel zu reizvoll. Ich finde das alles super – auch wenn es wirklich nur aus Versehen passiert ist. Ich forciere die Dinge ja nicht, sondern bin ein Mensch, der alles auf sich zukommen lässt. Das ist nicht nur bei meinen Rollen so, sondern auch bei diesen ganzen sozialen Themen: Als Tatortkommissarin, die für das Gute kämpft und sich gegen Ungerechtigkeit stellt, ist man für die Zuschauer immer eine Art Projektionsfläche – für Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und die Gabe, zuhören zu können. Daher kommen beispielsweise soziale Projekte und Organisationen schon ganz automatisch auf mich zu, wenn sie eine Schirmfrau oder ein Sprachrohr suchen.

Es wird sich nichts ändern, wenn man immer wieder gängige Klischees bedient und beispielsweise einen Schwulen eine Tucke spielen lässt oder einen Schauspieler mit ausländischen Wurzeln für die Rolle des Dönerverkäufers oder Gemüsehändlers besetzt.

Jonas:

Gesellschaftlich gibt es ja auch noch einiges zu tun, vor allem was den Umgang mit Homosexualität angeht. Nach wie vor ist es in Deutschland so, dass ein heterosexueller Schauspieler dafür gefeiert wird, wenn es ihm gelingt, einen Homosexuellen zu spielen. Spielt dagegen ein offen homosexueller Schauspieler einen Heterosexuellen, nimmt ihm das Publikum die Rolle nicht ab. Glaubst du, dass man die Zuschauer langfristig zu mehr Toleranz und Akzeptanz erziehen kann?

Ulrike:

Ich kenne das Problem, aber ich weiß die Antwort nicht. Auch mir wurde mal von einem Regisseur gesagt, dass ich mir keine Hoffnungen auf eine Rolle machen brauche, da man mich keine heterosexuelle Frau spielen lässt, wenn jeder weiß, dass ich mit einer Frau zusammenlebe. Was soll man da tun? Den Beruf an den Nagel hängen? Eher nicht. Man muss sich einfach Leute suchen, bei denen man tun kann, was man möchte, und dafür keine Rechenschaft ablegen muss.

Aber nicht nur beim Thema Homosexualität gibt es noch viel zu tun. Das deutsche Fernsehen hat noch etliche andere Großbaustellen: So findet beispielsweise der Ausländeranteil, den wir in unserem Alltag erleben, im Fernsehen einfach nicht statt. In unserer Gesellschaft gibt es unzählige Menschen, in deren Familie es zwar einen Migrationshintergrund gibt, die aber hier groß geworden sind, unsere Sprache sprechen und genauso ticken wie wir. Da werden etwa türkischstämmige Schauspieler immer noch ausschließlich für flache Klischeerollen besetzt, obwohl sie in ihrem Leben vielleicht ein einziges Mal nach Anatolien gereist sind, weil von dort ihre Großeltern kommen.

Auch hier muss das Fernsehen endlich anfangen, moderner zu werden und den Spiegel der Gesellschaft an sich zu reißen. Es wird sich nichts ändern, wenn man immer wieder gängige Klischees bedient und beispielsweise einen Schwulen eine Tucke spielen lässt oder einen Schauspieler mit ausländischen Wurzeln für die Rolle des Dönerverkäufers oder Gemüsehändlers besetzt.

Gespannt sitzen wir um Ulrike herum und lauschen ihrer warmen, kräftigen Stimme. Fast wie eine Clique von Freunden wirken wir, die sich auf ein paar Getränke trifft, um sich auf den neuesten Stand zu bringen – nur dass wir ganz und gar Zuhörer sind und die Schauspielerin aus ihrem bewegten Leben erzählt. Denn darin hat sie gegenüber uns einen kleinen Vorsprung.

Wir unterbrechen unser Gespräch für einen Moment und packen unsere Sachen zusammen. Gemeinsam beschließen wir, noch ein wenig durch den Volkspark zu spazieren und die Nachmittagssonne zu genießen. Also verlassen wir den „Kastaniengarten“ und winken zum Abschied Herrn Neideck zu, der hinter dem Tresen steht und fleißig Pommes rot-weiß an die hungrigen Gäste ausgibt. „Die Fritten sind selbstgemacht!“, ruft er uns noch zu – müssen wir also beim nächsten Mal unbedingt probieren.

Eine halbe Stunde später. Wir sind im Nordosten des Volksparks angekommen und betreten das Stadion des BSC Rehberge, das von dichten Laub- und Nadelbäumen umgeben ist. Ulrike nimmt in der Mitte der kleinen Tribüne Platz, streckt ihre Beine in die Luft und blinzelt in die Sonne.

Jonas:

Genauso wichtig wie dein gesellschaftliches Engagement scheint dir in deinem Leben der Sport zu sein. Ist diese Leidenschaft ebenfalls in sehr jungen Jahren entstanden?

Ulrike:

Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich auf dem Land groß geworden bin. Als Kinder waren wir nachmittags immer draußen und mit dem Fahrrad oder Kettcar unterwegs. In meiner Umgebung gab es viele Jungs, die jeden Tag zusammen Fußball gespielt haben, da habe ich dann mitgebolzt. Einer hat mir sogar mal seine Fußballschuhe geschenkt – mit Stollen!

Außerdem hat mich meine Mutter mit sechs oder sieben Jahren in den Schwimmverein gesteckt. Sie selbst war deutsche Meisterin im Wildwasserfahren und hat damit total ihre Freiheit gelebt. Das Schwimmen hat mir von Anfang an richtig viel Spaß gemacht. Ich war damals in dem Alter, in dem man unbedingt zu den Guten gehören will. Also habe ich hart trainiert, um von dem grünen ins rote Team zu kommen. Rot bedeutete nämlich: an den Wochenenden mit den anderen Kindern zu Wettkämpfen fahren und zuhause rauskommen.

Jonas:

Neben dem Schwimmen gehst du sehr viel joggen, unter anderem hier im Volkspark Rehberge. Wie hast du dieses Gebiet für dich entdeckt?

Ulrike:

Ich bin vor kurzem mit meiner Freundin in den Wedding gezogen und habe einen Ort in der Nähe gesucht, wo ich regelmäßig laufen gehen kann. So habe ich die Rehberge entdeckt! Ich bin hier total gerne – wie auch im Humboldthain oder in meinem geliebten Tiergarten.

Ich brauche einfach sehr viel Grün um mich herum. Daher bin ich vor 25 Jahren auch zuerst nach Kladow gezogen, weil ich vermeiden wollte, in einer grauen Wohnung irgendwo im fünften Stock ohne Balkon zu leben. Da würde ich direkt eingehen wie eine Primel.

Ich finde den Wedding super – für mich eine ganz neue Perspektive auf die Stadt!

Jonas:

An Grün mangelt es in dieser Ecke ja Gott sei Dank nicht. Und es heißt ja eh: Der Wedding kommt.

Ulrike:

Ich finde den Wedding super – für mich eine ganz neue Perspektive auf die Stadt!

Jonas:

Bist du ab und zu noch in Kassel?

Ulrike:

Ja, wenn ich meine Mutter oder meine Schwester besuche. Und zur Documenta fahre ich auch ganz gerne mal hin. Aber sonst sind meine Verbindungen nach Kassel eigentlich alle abgebrochen.

Jonas:

Empfindest du Kassel trotzdem als deine Heimat?

Ulrike:

Nein, das ist Berlin. Dafür lebe ich einfach schon zu lange hier.

Wir verlassen das Stadion und ziehen noch ein wenig durch den Volkspark. Mal reden wir, mal lachen wir, mal bleiben wir schweigend stehen, um die Weite und Stille der Natur zu genießen. Noch immer fühlt sich dieser Tag wie Urlaub an.

Auf einer kleinen Lichtung schließt Ulrike ihre Augen, hebt dabei den Kopf ein wenig an und lächelt. Durch die Wipfel der umliegenden Bäume fällt das Licht der tief stehenden Nachmittagssonne auf ihr Gesicht, die Schatten der Blätter tanzen auf ihrer Haut.

Als wir den Park verlassen wollen, sagt Ulrike: „Bleibt mal stehen, ich will ein Foto von euch machen – zur Erinnerung!“ Also stellen wir uns in einer Reihe auf und lächeln in die Kamera ihres Smartphones. Mit einem breiten Grinsen drückt sie auf den Auslöser: „So, geschafft!“ Wir begleiten die Schauspielerin zurück zu ihrem Fahrrad am „Kastaniengarten“, dann verabschieden wir uns.

Unser Weg führt uns über die Müllerstraße in Richtung Südosten, links und rechts flackern die Leuchtreklamen der vielen kleinen Läden und Imbissbuden.

Durch den Wedding zu laufen bedeutet, dem Leben so zu begegnen, wie es wirklich ist – nur dass es heute weder schroff noch laut war, dafür aber herzlich, ehrlich und mehr als überraschend.

Der Wedding kommt? Er ist längst da.

Warum also jemanden ändern wollen, der sich so mag, wie er ist?

Ulrike Folkerts ist 53 Jahre alt, Schauspielerin und lebt in Berlin.

Alex.Do

Interview — Alex.Do

Monumentum

Würde er in festen musikalischen Sparten denken, würde er sich selbst limitieren – bei einem Spaziergang auf einem alten Berliner Bunker erzählt uns der junge DJ Alex.Do, was ihn inspiriert und warum er glaubt, dass Techno heute einen festen Platz in der Mitte der Gesellschaft hat.

31. August 2014 — MYP N° 15 »Meine Heimat« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald

Wer den Humboldthain im Berliner Wedding nur vom Vorbeifahren kennt, der wird es kaum glauben: Inmitten dieser friedvollen Parkidylle verbirgt sich ein mittelgroßes Ungetüm. Zwischen Bäumen, Büschen und Sträuchern stemmt es von einem kleinen Hügel aus trotzig seine breiten Schultern in den Himmel. Die gewaltigen Arme aus Stahlbeton hat es dabei fest vor seiner Brust verschränkt – und schweigt. Seit fast 70 Jahren.

Doch so schweigsam wie es heute ist, so wütend war es damals: Im Zweiten Weltkrieg feuerte es als Flakbunker so wild umher, als gäbe es kein Morgen. Tagein und tagaus peitschte das ohrenbetäubende Stakkato seiner Geschütze durch die Luft. Gnadenlos. Und unerbittlich.

Als der Krieg vorbei war, schläferte man es ein. Und so wurde aus jener Trutzburg der Gewalt eine Oase der Ruhe und des Friedens, die jeden Besucher mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt willkommen heißt. Um genau diese Aussicht zu begutachten, haben wir uns heute mit dem jungen Berliner DJ Alex.Do verabredet. Am südlichen Eingang des Humboldthains parken wir das Auto und spazieren zu der kleinen Anhöhe in der Mitte des Parks. Zugegeben, ein wenig skurril und überraschend wirkt es schon, als wir plötzlich vor einem Rosengarten stehen.

Wir durchqueren die verwunschen wirkende Anlage und steigen langsam zu dem ehemaligen Flakbunker hinauf. Am Fuße des Gebäudes haben sich einige Kletterer versammelt. Einer nach dem anderen versuchen sie, die steilen Wände zu erklimmen, und schlagen ihre Sicherungsringe in den Beton.

Nach einigen Minuten sind wir oben angekommen. Die Aussicht ist in der Tat beeindruckend, auch wenn sich die Schutzgitter der ehemaligen Geschützstände wie Lanzen in unsere Blickachse bohren. Alex lehnt sich an einen der Gitterstäbe und lässt seinen Blick über die Dächer Berlins wandern.

Fast andächtig still ist es hier oben, nur der aufkommende Wind raschelt etwas in den Blättern der Bäume.

Jonas:

In welcher Ecke Berlins bist du groß geworden?

Alex:

Die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich in Hellersdorf verbracht, aber kurz vor meiner Einschulung ist meine Familie nach Pankow gezogen, wo wir insgesamt sechs weitere Jahre gewohnt haben.

Unsere nächste Station war Neuenhagen, ein kleiner Ort etwas weiter außerhalb von Berlin. Dort bin ich bis zu meinem 21. Lebensjahr geblieben, aber dann ging’s nach Friedrichshain – in die WG meines Kumpels Lorenz.

Ist es nicht lustig, dass man heute genau das schätzt, was man als Kind eher langweilig fand?

Jonas:

Du bist also sowohl ein Stadt- als auch ein Landkind. In welcher der beiden Welten fühlst Du dich eher zuhause?

Alex:

Auf jeden Fall hier, im Zentrum Berlins – obwohl es mir extrem wichtig ist, auch mal raus zu kommen und in der Natur den ganzen Trubel und die Hektik der Stadt hinter mir zu lassen. Ist es nicht lustig, dass man heute genau das schätzt, was man als Kind eher langweilig fand?

Jonas:

Dabei sind es nur wenige Kilometer, die diese ländliche Idylle vom schnellen Puls der Hauptstadt trennen. Und genau dieser Puls ist es auch, der auf unzählige Menschen auf der ganzen Welt wie ein Magnet wirkt.

Alex:

Dass Berlin tatsächlich eine so starke Anziehungskraft hat, wurde mir erst vor etwa vier, fünf Jahren richtig bewusst, als ich hier das Nachtleben kennengelernt habe.

Jonas:

Viele, die zum ersten Mal nach Berlin kommen, sprechen von einem ganz bestimmten „Berlin-Sound“, den sie vor allem in den Sommermonaten zu hören glauben. Würdest Du auch sagen, dass die Stadt einen besonderen Klang hat?

Alex:

Ich nehme schon wahr, dass im Sommer an jeder Ecke und aus sämtlichen Spätis irgendwelche elektronischen Beats hämmern. Das würde ich aber nicht wirklich als „Berlin-Sound“ bezeichnen.

Gerade bei Berlin ist es äußerst schwer, die Stadt mit einem bestimmten Musikstil zu verbinden, dafür ist das musikalische Angebot hier einfach zu riesig und vielschichtig – auch innerhalb der elektronischen Musik. Alleine was den Techno angeht, ist die Musiklandschaft hier so groß, dass es mir schwer fällt, einen spezifischen „Berlin-Sound“ zu definieren.

Jonas:

War die elektronische Musik das erste Genre, mit dem du im Laufe deines Lebens in Berührung gekommen bist? Immerhin bist du so jung, dass dies theoretisch möglich wäre.

Alex:

Nein, ganz und gar nicht. Das Erste, was ich so bewusst gehört habe, kam eher aus der Rockecke. Daran waren wahrscheinlich meine Eltern nicht ganz unbeteiligt: Beide sind sehr musikaffin, zuhause war ich immer von viel Musik umgeben. Da war alles dabei – aber kein Techno. Damit bin ich erst sehr viel später in Kontakt gekommen.

Jonas:

Gab es ganz allgemein einen Zeitpunkt, an dem du begonnen hast, dich aktiv mit Musik auseinanderzusetzen, statt sie nur passiv zu konsumieren?

Alex (lacht):

Ja, den gab es, und zwar im Alter von etwa 14 Jahren, als ich auf einmal zu einem leidenschaftlichen „Die Ärzte“-Fan wurde. Mich hat diese Musik total fasziniert, ich habe sie geradezu aufgesogen. Damals habe ich mir sehr viel über die Band angelesen, alle Alben gesammelt und versucht herauszufinden, welche Persönlichkeiten und Charaktere hinter den einzelnen Bandmitgliedern standen.

Jonas:

Das heißt, dein großes Interesse für elektronische Musik wurde erst durch den Umzug nach Friedrichshain geweckt?

Alex:

Nein, auf den Geschmack gekommen bin ich schon wesentlich früher. Das muss so mit 16 Jahren gewesen sein, als ich angefangen habe, das Berliner Nachtleben zu erkunden. Ich fand das alles total aufregend und interessant: Relativ bald wollte ich auch hier genau verstehen, was da musikalisch eigentlich passiert und was dafür verantwortlich ist, dass ich von diesem Sound so geflasht bin. Mit dem Musikmachen war das insgesamt aber eher ein schleichender Prozess: Ich habe mir damals immer mehr Platten gekauft, obwohl ich noch gar keinen Plattenspieler hatte – den gab es inklusive Mischpult erst zu meinem 18. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt habe ich zuhause einfach sehr viel geübt und versucht, die Platten synchron zu bekommen. Mein Umzug nach Friedrichshain hat diesen Prozess aber natürlich auch in gewisser Weise begünstigt. Ich wollte damals endlich zuhause ausziehen und hatte das Glück, dass in der WG meines Kumpels Lorenz, der unter dem Künstlernamen „Recondite“ auftritt, ein Zimmer frei wurde. Ich fand Friedrichshain total attraktiv, weil hier alles so nah dran ist: Viele meiner Freunde wohnten quasi um die Ecke und die Wege zu den Clubs und Plattenläden waren relativ kurz. Daher war dieser Umzug für meine Entwicklung ein wichtiger Schritt.

Jonas:

Für die meisten Leute, die zum ersten Mal in das Berliner Nachtleben eintauchen, sind eher andere Dinge wichtig. Da geht es weniger um die Mechanismen, die hinter der Musik stehen, sondern vielmehr um’s Feiern, Trinken, Tanzen. Hattest du das Gefühl, dass du da irgendwie anders tickst?

Alex:

Kann sein. Aber dieses Bedürfnis, einen Blick hinter die Dinge zu werfen, hatte ich schon immer. Es gab beispielsweise eine Zeit, in der ich sehr viel HipHop gehört habe. Ich wollte auch hier genau herausfinden, wo die Ursprünge dieser Musikrichtung liegen und warum das Ganze heute so klingt, wie es klingt. Bei der elektronischen Musik und besonders beim Techno war es absolut dasselbe: Ich wollte erfahren, was die DJs hinter den Plattentellern so tun. Und ich wollte wissen, woher diese Musik kommt und wie sie sich zu dem entwickelt hat, was sie heute ist.

Jonas:

Gab es zu dieser Zeit bei dir schon erste Überlegungen, ebenfalls mit der Musik deinen Lebensunterhalt zu verdienen?

Alex (lacht):

Ich habe mir zu der Zeit noch überhaupt keine Gedanken gemacht – vor allem nicht darüber, was ich mal beruflich machen will. Damals habe ich noch recht viel gesprüht und fand das ziemlich geil. Daher habe ich nach meinem Realschulabschluss auch eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer angefangen. Ich dachte einfach, mit dieser Tätigkeit könnte ich am besten meine Dosen finanzieren – das fand ich damals super.

Aber nach und nach wurde meine Einstellung von diesem Techno-Ding überlagert: Irgendwann wurde mir bewusst, dass Fahrzeuglackierer vielleicht doch kein so idealer Berufsweg für mich ist. Also habe ich mich nach meiner Ausbildung auf die Suche nach Alternativen begeben und über den Zweiten Bildungsweg mein Abi nachgemacht.

Jonas:

Und nach und nach wurde die elektronische Musik ein so wichtiger Teil von dir, dass du nichts anderes mehr machen wolltest?

Alex:

Ja, das kann man so sagen.

Wir unterbrechen unser Gespräch und steuern eine etwas tiefer gelegene Plattform an, die wir über eine breite Treppe erreichen. Aus der näheren Distanz wird deutlich, wie sehr der Zahn der Zeit an den Wänden des alten Gebäudes genagt hat. Nicht nur Sonne, Wind und Regen haben im Laufe der Zeit tiefe Spuren am Beton hinterlassen, auch die grafischen Fingerabdrücke von Sprühern und Taggern sind bis in die kleinsten Winkel des Steins verteilt.

Alex schlendert an den Wänden entlang, begutachtet einige der Werke und bleibt schließlich am Rand der Plattform stehen. Hier oben fühlt es sich an, als würde einem die Stadt zu Füßen liegen – und man könnte Sie mit beiden Händen greifen.

Meiner Meinung nach würde ich mich selbst limitieren, wenn ich in festen musikalischen Sparten denken würde.

Jonas:

Sich deiner Musik zu nähern, ist ein sehr spannender Prozess. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie so facettenreich ist: Der Mix „State of Silence“ beispielsweise, den man auf deinem Soundcloud-Profil findet, klingt außergewöhnlich intim, melancholisch und fast zerbrechlich. Dann wiederum gibt es Stücke von dir, die so hart und monumental klingen, als seien sie für die Ewigkeit bestimmt. Und wer dich vor kurzem bei deinem Auftritt im Kreuzberger „Farbfernseher“ erlebt hat, konnte darüber hinaus eine sehr housige Seite an dir kennenlernen. Spielst du bewusst mit diesen vielen Welten und Gefühlsebenen?

Alex:

Ich würde grundsätzlich von mir behaupten, dass ich musikalisch ziemlich offen bin und mich nicht in fixen Grenzen bewegen möchte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dieses Genredenken jemals richtig angeeignet habe – und wenn doch, habe ich es mir wahrscheinlich relativ schnell wieder abgewöhnt. Meiner Meinung nach würde ich mich selbst limitieren, wenn ich in festen musikalischen Sparten denken würde. Und ehrlich gesagt fände ich es auch ein bisschen doof, wenn ich mir selbst nicht erlauben würde, irgendwelche House-Sachen zu spielen, obwohl ich mich eigentlich auf Techno fokussieren möchte.

Natürlich richte ich mich bei meinen Sets aber immer auch ein wenig nach dem Abend und gehe auf die Gegebenheiten des jeweiligen Clubs ein. Ich weiß ja ganz genau, dass ich im Farbfernseher nicht die Berghain-Classics auf 134bpm bringen kann – das macht in einem so kleinen Club einfach keinen Sinn. Aber auch dort habe im Laufe des Abends langsam einige Technobeats in mein Set eingestreut und damit gespielt.

Jonas:

Es würde wahrscheinlich auch deine Kreativität beeinträchtigen, wenn du dich in irgendeiner Form beschränken müsstest.

Alex:

Das stimmt. Wobei man zugeben muss, dass diese musikalische Offenheit manchmal auch von Nachteil sein kann – zumindest für Promoter, Booker oder Journalisten, die einen dadurch einfach schwerer einordnen können. Es macht ja auch Sinn, wenn ein Künstler für einen ganz bestimmten Sound steht.

Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Weg für mich selbst der absolut richtige ist. Ich versuche einfach, meinen eigenen Stil zu etablieren, um auf diesem Wege zu zeigen, wofür ich als Künstler stehe.

Jonas:

Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal vor Publikum gespielt hast?

Alex:

Ich glaube, das war im Jahr 2008 – sozusagen der erste halboffizielle Gig, bei dem mein Name auf den Flyern stand. Ich war total aufgeregt und habe mich vor dem Auftritt ziemlich betrunken. Die Party ist zwar insgesamt eher schlecht gelaufen, aber für mich war es irgendwie geil.

Jonas:

Wenn man eine gewisse Zeit hinter den Plattentellern steht, merkt irgendwann, dass man mit seinen Aktionen die Menschen vor sich beeinflussen bzw. steuern kann – nicht nur in ihren Bewegungen, sondern auch in ihrer Gefühlswelt. Ist dir diese Macht bzw. diese Verantwortung bewusst?

Alex:

Auf jeden Fall – allerdings funktioniert dieses Steuern nicht immer unmittelbar, sondern muss vorbereitet werden: Es gibt oft Momente, in denen ich gerne einen „Hit“ spielen würde oder einen anderen Track, von dem ich glaube, dass er total intensiv und krass ist. Aber nicht immer habe ich auch das Gefühl, dass ich diese Nummer jetzt schon bringen kann. Dann weiß ich, dass ich im Laufe des Gigs darauf hinarbeiten und eine gewisse Spannung aufbauen muss, die ich irgendwann durch einen wirklich monumentalen Track entladen kann. In diesem Moment erhalte ich auch direktes Feedback vom Publikum: Alle Hände gehen nach oben – oder die Leute werden einfach ohnmächtig und fallen um.

Alex lacht.

Jonas:

So ziemlich alle Musikgenres mussten im Laufe der Geschichte erst einen gewissen Emanzipationsprozess durchlaufen, bis sie irgendwann in der Breite der Gesellschaft akzeptiert wurden – man denke nur an die frühen Jahre des Jazz, Rock’n Roll oder HipHop. Durchläuft deiner Meinung nach die elektronische Musik – und insbesondere Techno – eine ähnlichen Prozess? Oder ist diese Musik mittlerweile bei Jedem angekommen?

Alex:

Ich glaube, sowohl die elektronische Musik im Allgemeinen als auch der Techno im Besonderen haben ihren festen Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden. Man muss sich nur Paul Kalkbrenner anschauen: Auf der ganzen Welt gibt es Leute, die ihn gut finden – auch wenn es darunter vielleicht einige gibt, die in erster Linie mit dieser Musik gar nichts zu tun haben. Ich sehe manchmal bei meinen Gigs ebenfalls Leute, die ich eigentlich nicht mit elektronischer Musik verbinden würde, die aber trotzdem dazu ausgehen, weil es allgemein gerade läuft. Das finde ich gut.

Aber vielleicht ist es auch einfach so ein Generationending: Früher hörte man auf den privaten Partys Rolling Stones, heute ist es eben Wankelmut.

Jonas:

Leider ist es umso schwieriger, etwas weiterzuentwickeln, wenn es sich bereits etabliert hat.

Alex:

Naja, ich glaube auch nicht, dass ich in der Lage wäre, etwas absolut Neues, den Welthorizont Erweiterndes zu erschaffen – in der Musik wurde einfach schon viel zu viel probiert. Aber dafür kann ich innerhalb dessen, was bereits existiert, meine eigenen Akzente setzen und die Sounds auf meine Art cool machen.

Ich glaube, sowohl die elektronische Musik im Allgemeinen als auch der Techno im Besonderen haben ihren festen Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden.

Jonas:

Das scheint dir auf jeden Fall zu gelingen: Mit nur 24 Jahren hast du dir bereits einen Namen in der Szene gemacht, das Groove Magazin beispielsweise zählt dich zu „Berlins neuer Techno-Generation“. Ab wann hat deine Karriere so an Fahrt gewonnen?

Alex:

Ein wirklich großer Marker in meinem Leben war mein erster Auftritt im Berghain, wo ich im Sommer 2011 für die „BPitch Control Night“ gebucht wurde.

Damals hat man für das Berghain des Öfteren zusätzliche DJs angefordert, weil die Partys dort immer länger wurden. Und so passierte es plötzlich: Ich wurde kurzfristig für das Closing gebucht und durfte neun Stunden lang spielen – das war ziemlich cool.

Seitdem hat sich bei mir beruflich sehr viel verändert: Ich werde wesentlich öfter auch für Gigs im Ausland gebucht und erhalte insgesamt mehr Aufmerksamkeit in dieser Szene.

Jonas:

Das Berghain ist eben ein außergewöhnlicher Ort, der bei jedem, der dort eine gewisse Zeit verbringt, ganz bestimmte Eindrücke hinterlässt.

Alex:

Oh ja, auch bei mir! Das Berghain war ein wichtiger Teil meiner musikalischen Sozialisation, ich habe dort viele schöne Stunden erlebt – und im Laufe der Zeit auch viele Menschen kennengelernt, die mir bis heute sehr, sehr wichtig sind und die ich zu meinen engen Freunden zähle. Ich habe zu diesem Ort einfach eine sehr persönliche Verbindung. Alleine deshalb war es für mich großartig, dort spielen zu dürfen – mal ganz abgesehen davon, dass das Berghain ein international anerkannter Techno Club ist.

Jonas:

Das war ja quasi ein doppelter Ritterschlag für dich.

Alex:

Ja, genauso hat es sich auch angefühlt. Es war für mich auch das erste Mal, dass ich vor 400, 500 Leuten gespielt habe. Alleine bei diesem ersten Auftritt habe ich Erfahrungen gemacht, die unbezahlbar sind.

Jonas:

Die da wären?

Alex:

Zum Beispiel ein Gefühl für die Stimmungen eines so großen Publikums zu erhalten und darauf zu reagieren. Oder wie man mit diesem gewaltigen Soundsystem umgeht. Oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, so lange am Stück zu spielen und dabei die Leute zu halten.

Jonas:

Kennst du auf der Welt einen anderen Ort, an dem die Techno-Kultur so exzessiv zelebriert wird wie in Berlin, wie im Berghain?

Alex:

Vielleicht Detroit. Aber viel Vergleichbares fällt mir nicht ein.

Jonas:

Vor kurzem hast du deine erste EP mit dem Titel „Stalker“ herausgebracht, deren reduziertes, melancholisch-düsteres Artwork direkt ins Auge fällt. Warum hast du dich speziell für diese Visualität entschieden?

Alex:

Bei meinem Label Dystopian gibt es das Prinzip, eine neue Platte nach einem dystopischen Buch oder Film zu benennen. Ich habe mich bei dieser ersten EP sehr stark von dem russischen Science-Fiction-Drama „Stalker“ aus dem Jahr 1979 inspirieren lassen: Ich wollte mit dem Artwork die Visualität aufgreifen, die der Regisseur Andrei Tarkowski in seinem Film erschaffen hat. Leider habe ich dazu anfangs irgendwie nicht das richtige Coverfoto gefunden. Als ich meiner Freundin davon erzählt habe, zeigte sie mir zwei Fotos, die sie selbst vor einiger Zeit in Berlin geschossen hatte. Eines davon mochte ich total – und so hatte ich mein Cover.

Jonas:

Welche Filme gibt es denn noch, die du gerne in Zukunft musikalisch und visuell interpretieren würdest?

Alex:

Ich bin zwar ein riesiger Filmfan, aber speziell dazu habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Mal überlegen – vielleicht würde ich mich mit dem Science-Fiction-Anime „Ghost in the Shell“ musikalisch auseinandersetzen, dieser Film hat mich ziemlich beeinflusst. Oder „Enter the Void“ – ein französischer Film, den ich ebenfalls sehr mag.

Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass auf dieser Welt irgendetwas existieren soll, das mir mehr gibt, als Musik zu machen.

Jonas:

Momentan nimmt dich dein Beruf als Musiker voll und ganz in Beschlag. Kannst du dir vorstellen, mittel- oder langfristig auch etwas ganz anderes zu tun?

Alex:

Nein, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass auf dieser Welt irgendetwas existieren soll, das mir mehr gibt, als Musik zu machen. Und jetzt gerade fühlt es sich so an, als würde ich das alles noch eine ganze Weile ausüben.

Für mich ist diese Tätigkeit einfach die ultimative Befriedigung: Sie ermöglicht mir, genau das zu transportieren, was ich bin und was ich empfinde. Mehr brauche ich nicht.

Es wird windiger, dunkle Wolken ziehen auf. Die Umgebung ist voller Spannung, eine unbeschreibliche Energie liegt in der Luft.

Als die ersten Regentropfen auf unsere Gesichter prallen, lassen wir unsere Blicke noch einmal über die Dächer Berlins wandern und beschließen, zurück zum Auto zu laufen. Wir durchqueren ein zweites Mal den verwunschen wirkenden Rosengarten und spazieren noch einige Meter durch den gemütlichen Humboldthain, bis wir unseren Parkplatz erreicht haben.

Von dem kalten Stahlbeton des Flakbunkers ist nichts mehr zu sehen, das dichte Grün der Bäume hat sich wie ein Vorhang zugezogen. Wie facettenreich so ein kleines Fleckchen Erde sein kann!

Man wird doch immer wieder überrascht.

Auch in Berlin.

Alex.Do ist 24 Jahre alt, Musiker und DJ und lebt in Berlin.

Tony Ferrari

Interview — Tony Ferrari

The New Old School

This West Coast’s hunk embodies everything we miss about the '50s: Heartwarming soul-pop beats with a gentle country attitude, cheeky swiveling hips – and the classic Elvis hairstyle. On the road with Tony Ferrari.

31. August 2014 — MYP N° 15 »My Homeland« — Interview: Erin Stegeman, Photography: Max Motel

There’s a saying that a soul never dies, it only transforms. If that’s true then the souls of Marvin Gaye, Elvis Presley, and Buddy Holly have taken up comfortable residence in that of 22-year old Tony Ferrari, a self-taught singer/songwriter and YouTube star from Thousand Oaks, California. With a throwback-dipped, soul-pop sound, lyrics that go straight for the heart, and a style of phrasing synonymous with greats like Frank Sinatra and Dean Martin, Tony’s latest album title “Gentlemen” seems befitting.

We meet in the back corner of a busy Beverly Hills Starbucks. Tony arrives with perfectly parted hair and a retro t-shirt. There’s a warmth and confidence that bounces off of him as he politely refuses to let me pay for our chai lattes. We sit and discuss his Italian-American dad’s recent struggles with no longer being able to enjoy the pleasures of his mom’s pasta due to a prescribed gluten free diet.

His family is everything to him, that is clear from the start. In fact, he and his younger brother, Ryan, performed a duet cover of The Lumineers “Ho Hey” and his latest album features a track titled “Mothers” – a song, he says, is his way of expressing his extreme gratitude for his own. He is a couple years younger than me but I have a guttural instinct that this artist, who speaks with militant honor about having Journey’s Steve Perry sing on his album, is indeed an old soul.

Erin:

Your passion for music stemmed out of a somewhat traumatic event that I think a lot of kids can relate to. Can you tell me a little bit about that?

Tony:

I had gone to a small, private middle school growing up, and then I transferred into a large high school and it was such a shock. I didn’t know anybody. It was just this weird thing where I ended up eating in the library by myself for three months. It wasn’t the worse thing in the world, but I was pretty devastated. I’ll always remember this one day I was sitting there, missing all of my junior high friends and I’m getting super emotional, so I put on my headphones thinking, “I gotta get out of this.” I put my iPod on shuffle and Nat King Cole’s “L.O.V.E” came on, and it was just a moment of THIS IS IT. I was never really into music as a kid, but that moment – it felt like something had saved me. That led to me wanting to play guitar.

Erin:

You’re completely self-taught, correct?

Tony:

Yes. I’ve never taken a formal guitar or voice lesson. I went with my uncle to get my first guitar. I remember picking it up for the first time and I figured out how to play three different songs immediately, and he looked at me like…sort of angry (laughs). He and my cousin taught me a lot and we just jammed all time. They taught me the finger patterns and chords, but other than that, I just watched videos on YouTube. My favorite thing to do is listen to songs and just figure it out.

Erin:

How did you get into songwriting?

Tony:

I always wrote. As a kid I was always writing poetry with my grandpa, who’s a published poet. As a teenager I started to think, “OK that’s not cool”, but once I started getting into guitar and singing, I had asked my grandpa if he had written anything lately because it had been a while. I’ll never forget what he said – “I lost my heart for writing when I lost your grandma.” It hit me then that it’s my cue to take the torch now.

Erin:

You just gave me chills. There’s a certain wisdom that you have to possess to comprehend that.

Tony:

Thank you!

Erin:

It’s evident from your videos and blogs that family is very important to you.

Tony:

It’s unbelievable how encouraging they are. Most of my extended family is out here in California. I feel like I wouldn’t be doing it if it weren’t for that. Same with my friends. Everyone has been supportive since I started.

Erin:

Will we be seeing more duets of you and your littler brother?

Tony: (Laughs)

It’s funny because playing the guitar did not come naturally to me. I had to study it, learn it, really practice to get to where I am now. But, Ryan was actually taught piano by another uncle of ours, and he just absolutely shreds it. He’s 13 years old and I don’t really want to expose him to the world yet. He keeps saying he just wants to be my keyboard player, and he’s just the most fantastic kid. But my parents are like, “You got to go to school!”. I love playing with him, and I can just see it in him that’s he going to start songwriting soon.

I thought, oh, God, you were terrible. I was ready to run, but then the school went crazy!

Erin:

Once you had a few songs written, how did you get started with building an online presence?

Tony:

When I started, MySpace was the thing.

We both laugh.

Tony:

I had this little anteater microphone and recorded some songs and put one up. This was a time when I still didn’t know anyone at my school. The first time I played for someone was actually for my girlfriend in high school. I was so nervous I put my head down the entire time and was shaking. After the song was over, I was thinking she’s gonna hate it so I look up and she’s sobbing. It was the coolest thing to move someone like that. She encouraged me to do the school’s talent show. I don’t know where the courage came from but I tried out and got in. There were about 500 people in this auditorium. My song ended on a cliff-hanger so when I hit the last chord, nobody clapped. I thought, oh, God, you were terrible. I was ready to run, but then the school went crazy! That was the moment for me when I just knew this is what I wanted to do. Being on stage was my drug. That’s when I started to write and record even more. I would just go to school thinking of ideas. Then YouTube came, and it really is such a great resource. I got everything up online. A year later I had written enough for an album and had been saving and saving. Some awesome people got together and we created my first album “Signs”. The response has been insanely positive, which is amazing.

Erin:

Behind every great musician is a great management team. How did you come to work with yours?

Tony:

One of my friends was working at a restaurant chain in Thousand Oaks, California. He sent my first album “Signs” out to a woman he knew at their corporate office to try to get me on their playlist. She loved it and put two of my songs on the list. At the same time I was playing this regular gig in Hermosa Beach, California. I was really sick one night, so I told all of my friends and family to not come to that performance. I was performing to a completely empty house except for this guy in a suit sitting in the back. And, admittedly, I just was not playing or singing anything close to my best that night. I finished, and he comes up to me and introduces himself as a manager at ROAR (a successful talent and music management company) and I’m like, “No! Why are you here TONIGHT?” It turns out that the woman from corporate told her brother about me and this guy was his business partner at ROAR. I told him to come back next week and he totally did. My manager’s support means a lot to me. To have someone like that who believes in me, is just the coolest thing.

Erin:

Obviously the 50s and that retro Americana style has a lot of influence on you and a lot of musicians today. What about that style is so appealing to you?

Tony:

For me, I lean more towards the soul of that era. Sam Cooke is my biggest influence and he is just the king of it. They didn’t have technology back then. It was just a band and a melody, but they had that talent of just making you feel it. The lyrics are simple but you get it. That’s my favorite part. When I listen to that music, I don’t hear it. I feel it. I think that that’s gotta be something that appeals to everyone. I mean, there are a lot of things I like about today’s pop, but there are a lot of messages in some songs today that are just horrible. I listen to the radio sometimes and it makes me sad. If a little kid turns on the radio it’s like, “Oh no, what are you hearing?!” I think that’s something that will one day fade. That’s my hope.

Erin:

Is there an artist today that you particularly admire?

Tony:

I really like Bruno Mars and Sam Smith. Sam came out of nowhere and is just insanely talented. I listened to his album recently and thought, what am I doing?

I do this for me. No matter what happens, I will already have these stories to tell my kids one day.

Erin:

So what helps you get through the self-doubt?

Tony:

I’ve been riding this roller coaster of doubt since I started. The biggest thing for me is just the support of other people and knowing that everyone goes through it too. The thing is that I just love it so much. I do this for me. No matter what happens, I will already have these stories to tell my kids one day. Music has helped me immensely. I feel like I’ve grown up because of it. I like myself more because of it.

Erin:

So what do you see for your career in the future?

Tony:

My goal right now is to get my music out to as many people as possible. I’m working on getting on the road and touring with similar artists. I want to play stadiums one day. Writing and performing are my two loves. I hope that I’ll be able to continue writing for myself, writing for other people, and performing whenever I can.

Erin:

Do you see yourself going crossing over into acting at all?

Tony:

Yes. I love the idea of creating and embodying a character. A couple opportunities have come up that are still in the works, and I’m dying to talk about them… but I can’t.

Johnny, one of Tony’s managers comes over and embraces him like he’s a brother he hasn’t seen in years. They’re off to Joshua Tree, California, and 43 degree heat for a photo shoot. Tony jokes that it’ll be “Bikram-style” and embraces the challenge and four-hour drive with a smile.

Tony Ferrari is a 22-year-old musician living in Los Angeles, California.

Angus & Julia Stone

Interview — Angus & Julia Stone

California Dreamin'

Leicht, atemberaubend schön und etwas melancholisch – so würden viele Fans die Lieder des australischen Duos Angus & Julia Stone beschreiben. Wir treffen die beiden, um einer schicksalshaften Begegnung nachzuspüren. Und entdecken dabei einen gemeinsamen Lieblingsort.

31. August 2014 — MYP No. 15 »Meine Heimat« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König

Interviewtage haben manchmal etwas von einem Arztbesuch: Mehr oder weniger geduldig sitzt man mit anderen in einem Raum, flüstert sich einige knappe Worte zu und wartet, bis man an die Reihe kommt. Während man eine Arztpraxis aber meistens wegen eines kleinen bis mittelgroßen Wehwehchens betritt, ist es bei Interviewtagen die bloße Neugier, die einen dazu bringt, sich mit Gleichgesinnten in so etwas wie einem Wartezimmer zu versammeln.

In unserem Fall gilt die Neugier dem australischen Musiker- und Geschwisterpaar Angus und Julia Stone, das entsprechende Wartezimmer ist der Innenhof des Berliner Michelberger Hotels – mal wieder. Irgendwie scheint sich dieser urgemütliche und unkomplizierte Ort im Laufe der Jahre in die Herzen zahlreicher nationaler und internationaler Bands gespielt zu haben. Und zugegebenermaßen sind wir ja auch ganz gerne hier – denn unkompliziert, das kann man hier besonders gut.

So sitzen wir heute also im Innenhof des Michelberger und starren gespannt auf die Tür des „Whiskey Room“, der mit seiner Wohnzimmeratmosphäre samt Clubsesseln und Bücherwand versucht, solche Interviewtage wie heute für die Künstler so angenehm wie möglich zu gestalten. Im 30-Minuten-Takt geben sich hier für gewöhnlich diverse Presseleute die Klinke in die Hand, nicht selten zehn oder zwölf Teams hintereinander. Das schlaucht.

Wenige Minuten später. Die Tür öffnet sich, die Kollegen vor uns verlassen den Raum. Wir sind das achte oder neunte Team heute, so heißt es. Und so wächst in uns die leise Befürchtung, dass nach vier Stunden Dauerbefragung irgendwie die Luft raus sein könnte bei den Geschwistern.

Doch um es vorweg zu nehmen: So viel Gelassenheit war selten. Die beiden haben es sich in der Clubsesselecke so gemütlich gemacht, als würden sie einen entspannten Tag zuhause auf der Couch verbringen. Und wie es sich für gute Gastgeber gehört, laden uns Angus und Julia nach einem aufgeschlossenen Hallo ebenfalls dazu ein, uns in die weichen Sessel sinken zu lassen und es die nächsten 30 Minuten entspannt anzugehen.

Dem Ganzen könnte man jetzt natürlich die Wohlfühlkrone aufsetzen, wenn das Clubzimmer samt Angus und Julia nicht im grauen Berlin gelegen wäre, sondern in ihrer warmen Heimat Australien – oder in Kalifornien, wo sie Anfang des Jahres mehrere Monate verbracht haben, um ihr neues Album aufzunehmen.

Jonas:

Wenn man sich die Fotos auf Eurer Facebook-Seite anschaut, stellt man fest, dass die meisten euch irgendwo im Freien zeigen. Hat die Natur eine besondere Bedeutung für euch?

Julia:

Wir sind auf einer kleinen Halbinsel nördlich von Sydney aufgewachsen – ein Ort, der fast auf allen Seiten von Wasser umgeben ist. Im Westen kann man die Segelboote beobachten und im Osten die Surfer. Man hat dort das Gefühl, in der Weite der Natur zu leben und absolut frei zu sein. Das ist ein wirklich tolles Gefühl.

Städte finde ich persönlich zwar auch großartig, aber wenn ich mich dort eine gewisse Zeit aufhalte, fehlt mir einfach diese Weite, die ich aus meiner Heimat gewohnt bin. Ich suche mir dann meistens einen Ort weit außerhalb, an den ich mich an den Wochenenden flüchten kann. In der Natur kann man am besten der Hektik des Alltags entgehen, alles wird plötzlich klar und macht einen Sinn. Man findet dort wieder zu seiner Mitte, denn die Natur hat einen ganz bestimmten Rhythmus, der langsamer ist als der der Stadt. Für Körper und Geist ist das total wichtig – vor allem, wenn man so viel unterwegs ist wie wir.

Jonas:

Wie jeder Mensch habt ihr sicher auch eine ganz bestimmte Definition von Heimat. Verändert sich diese Definition, wenn man ständig von Ort zu Ort reist?

Angus:

Interessanterweise ja: Wenn man sehr viel Zeit in Tourbussen verbringt und dauernd unterwegs ist, wird irgendwann die Straße zur Heimat – mit all den Geschichten, die dabei entstehen. Das ist sehr spannend!

Allerdings freuen wir uns auch, mal länger an einem Ort bleiben zu können, um ihn genauer kennenzulernen – wie zum Beispiel Los Angeles. Wir haben einige Monate lang in den Shangri La Studios in Malibu unser neues Album aufgenommen und konnten daher sehr viel Zeit in und um L.A. verbringen. Alleine in Venice waren wir unzählige Nachmittage unterwegs. Ganz allgemein ist Kalifornien ja voller Freude und Liebe, daher haben wir an diese Zeit viele wundervolle Erinnerungen. Gerade suchen wir aber nach einer Wohnung in Berlin und sind gespannt, was uns diese Stadt zu bieten hat. Vielleicht wächst sie uns ja genauso ans Herz wie L.A.

Jonas:

Venice Beach ist auch durchaus vergleichbar mit Berlin – zumindest was die vielen kleinen Läden und Cafés angeht. „Menotti’s Coffee Stop“ in der Windward Avenue zum Beispiel macht sensationellen und für die USA untypisch guten Kaffee.

Julia:

Oh ja, „Menotti’s“ ist in der ganzen Gegend einer der wenigen Orte, an denen man richtig guten Kaffee bekommt. Wenige Meter davon entfernt gibt es einige „Paddle Tennis“-Plätze, auf denen wir etliche Stunden verbracht haben. Wie Angus bereits gesagt hat: Wir hatten in L.A. eine wirklich gute Zeit.

Jonas:

Los Angeles hat für euch aber nicht nur wegen eures neuen Albums eine ganz spezielle Bedeutung. Ihr habt 2011 in dieser Stadt einen der letzten gemeinsamen Gigs gespielt, bevor sich eure Wege getrennt haben und ihr euch auf eure Solo-Projekte konzentriert habt.

Julia:

Ja, das stimmt. L.A. hat für uns eine ähnlich wichtige Bedeutung wie Australien, wo wir vor vielen Jahren angefangen haben, Musik zu machen, und wo wir unsere ersten Erfolge feiern konnten. Ich persönlich glaube ja, dass in deinem Leben die Dinge zu dir finden, wenn du sie wirklich liebst – da gibt es immer einen Weg. Vielleicht sollte das mit L.A. einfach so sein. Oder auch mit dem neuen Album: Wir haben nicht danach gesucht und hatten auch nicht vor, so etwas zu machen. Dafür waren wir viel zu sehr auf unsere Solo-Projekte konzentriert.

Wenn man sich aber vor Augen führt, dass die Shangri La Studios direkt am Pazifik liegen und es für mich und meinen Bruder nichts gibt, was uns mehr bedeutet als das Meer, dann fühle ich mich in meiner These irgendwie bestätigt: Die Dinge, die du liebst, finden auf wundersame Weise zu dir. Mit jedem weiteren Tag, der uns dort den Blick auf die Weite des Ozeans ermöglicht hat, hat sich unser Gefühl gefestigt, dass es das absolut Richtige ist, was wir da taten. Vielleicht liegt das einfach an der Magie des Meeres, wer weiß.

Die Idee, gemeinsam etwas zu starten, existierte einfach nicht in unseren Köpfen: Wir wollten unsere eigenen Wege gehen.

Jonas:

Manchmal finden die Dinge eben zu dir und nicht umgekehrt. So ist auch Rick Rubin, der zu den erfolgreichsten und außergewöhnlichsten Produzenten der Welt zählt, auf euch zugekommen, weil er auf eure Musik aufmerksam geworden ist und mit euch eine Platte machen wollte.

Julia:

Für Angus und mich war es eine absolute Überraschung, dass Rick Rubin den Kontakt zu uns gesucht hatte und mit uns zusammenarbeiten wollte – schließlich galt zu diesem Zeitpunkt unsere gesamte Aufmerksamkeit den jeweiligen Solo-Projekten. Die Idee, gemeinsam etwas zu starten, existierte einfach nicht in unseren Köpfen: Wir wollten unsere eigenen Wege gehen.