Elisabeth Mochner

Submission — Elisabeth Mochner

Rituale im Zeitalter der grauen Sisyphos-Herren

21. März 2015 — MYP No. 17 »Mein Ritual« — Text & Foto: Elisabeth Mochner

Ein ständiges Blicken auf die Uhr, die ständige Angst, zu spät zu kommen, zu spät dran zu sein, zu kurz zu kommen … graue Alltäglichkeit.

Rituale hingegen verlangen Zeit, Muße, Hingabe – im Idealfall ein Kollektiv an gleichgesinnter Offenherzigkeit. Attribute, die dem zuwiderlaufen, was ich täglich um mich sehe. Zeitsparende graue Herren hetzen zielorientiert durch graue Betonstädte, nicht nach links und rechts schauend, immer nur auf die eigene Person fixiert und auf das eigene Vorankommen.

Das narzisstische Streben nach Erfolg und Prestige erscheint als der moderne Gottesdienst, bürokratische Schreibtisch–kapellen inklusive.

Die kollektive, verbindende Kraft eines Rituals – wo ist für sie noch Platz im kurzlebigen und doch langweiligen Alltag des modernen Sisyphos-Menschen? Im ständigen Bemühen darum, seinen Stein den Berg hinaufzurollen, bleibt ihm kein Freiraum. Oder vielmehr, er gönnt ihn sich nicht.

Lass doch den Stein einmal hinunterrollen, lass ihn dort liegen …

Elisabeth Mochner ist 23 Jahre alt, Fotografin und Philosophie-Studentin und lebt in Stuttgart.

Tjada Andraschko

Submission — Tjada Andraschko

Zuhause

21. März 2015 — MYP No. 17 »Mein Ritual« — Text & Foto: Tjada Andraschko

Mama nimmt meine kalten Füße zwischen ihre dünnen Hände und steht dann auf, um das Glas wegzuräumen, aus dem ich noch trinken wollte. Papa macht Witze, für die wir alle zu alt sind, und jeder lacht. Von Herzen.

In der Küche riecht es nach Lasagne und am Esstisch wird laut diskutiert. Jemand zitiert „Pappa Ante Portas“. Meine Schwester ist die Kleinste von allen und ihre Beine nehmen trotzdem jeglichen Platz unter dem Tisch ein. Die zweite Schwester sagt ihre Meinung. Mein Bruder weiß es besser. Oma hört nichts mehr, während Opa vom Krieg erzählt. Sie haben Torte mitgebracht.

Die Art, wie wir Dinge sagen, ohne sie auszusprechen. Wie jemand meine Hand nimmt, wenn ich friere. Wie ich meinen Kopf in eurem Schoß sicher weiß, wenn alles über ihn hinaus wächst.

Vertraute Blicke wären noch untertrieben. Blicke, die sich kennen und lieben. All die kleinen Rituale, die zu einem großen werden, das sich Zuhause nennt. Und ich weiß, dass dieses Ritual eines Tages bloß eine Erinnerung sein wird. Aber dann die, mit der ich meine Augen schließe.

Tjada Andraschko ist 19 Jahre alt und arbeitet zur Zeit als Au-pair in London.

Philip Jonathan Schwarz

Submission — Philip Jonathan Schwarz

Un caffè per favore

21. März 2015 — MYP No. 17 »Mein Ritual« — Text: Philip Jonathan Schwarz, Foto: Yakop Tolunay

Ein alter Fiat 500 knattert über die holprigen Pflastersteine. Ein anderer hält am Straßenrand. Ein bärtiger, grau melierter Mann steigt aus, lässt die paar Treppenstufen und die im Raum verteilten Tische hinter sich und bestellt an der Bar: „Un caffè per favore.“

Gemütlich durch die Zeitung blätternd bestreitet der Italiener sein tägliches Ritual. Nicht dass es um den Kaffee ginge, sondern viel mehr um das Treffen von Bekannten und die tägliche Dosis Information. Knapp zehn Minuten später verlässt er das Café auch wieder und geht seines Lebens Wege.

Bin ich an irgendeinem fremden Ort, lässt sich immer ein solcher Platz finden. Das ist zu meinem Ritual geworden: Ich folge den Einheimischen, suche mir ein gemütliches Café und beobachte die Menschen. So ergaben sich Begegnungen und Tipps, die schon Türen öffneten und spannende Einblicke ermöglichten, die sonst nicht zustande gekommen wären. Man lernt fremde Städte und Kulturen aus Sicht der Einheimischen kennen und kann Eindrücke gewinnen, die weit spannender sind als die gewöhnlichen Touristenattraktionen. Ob Wohnzimmerkonzert in Berlin, Privatführung durch die Pariser Katakomben oder Wanderung zu einem Traumstrand in Sardinien – in all diesen kleinen Geschichten stand irgendwo ein Kaffee am Anfang.

Zurück in einem kleinen Café in Italien: Diesen Mann gilt es doch zu beneiden. So unscheinbar dieses Ritual scheint, um so wichtiger ist es. Es sind diese kleinen Dinge, die Freuden, die das Leben ausmachen. Mal schauen, welche nächste Geschichte es zu erzählen gibt.

Philip Jonathan Schwarz ist 19 Jahre alt, Fotokünstler und wohnt in Göppingen.

MYP16 – Prolog "Meine Stimme"

Editorial — MYP Magazine N° 16

Prolog »Meine Stimme«

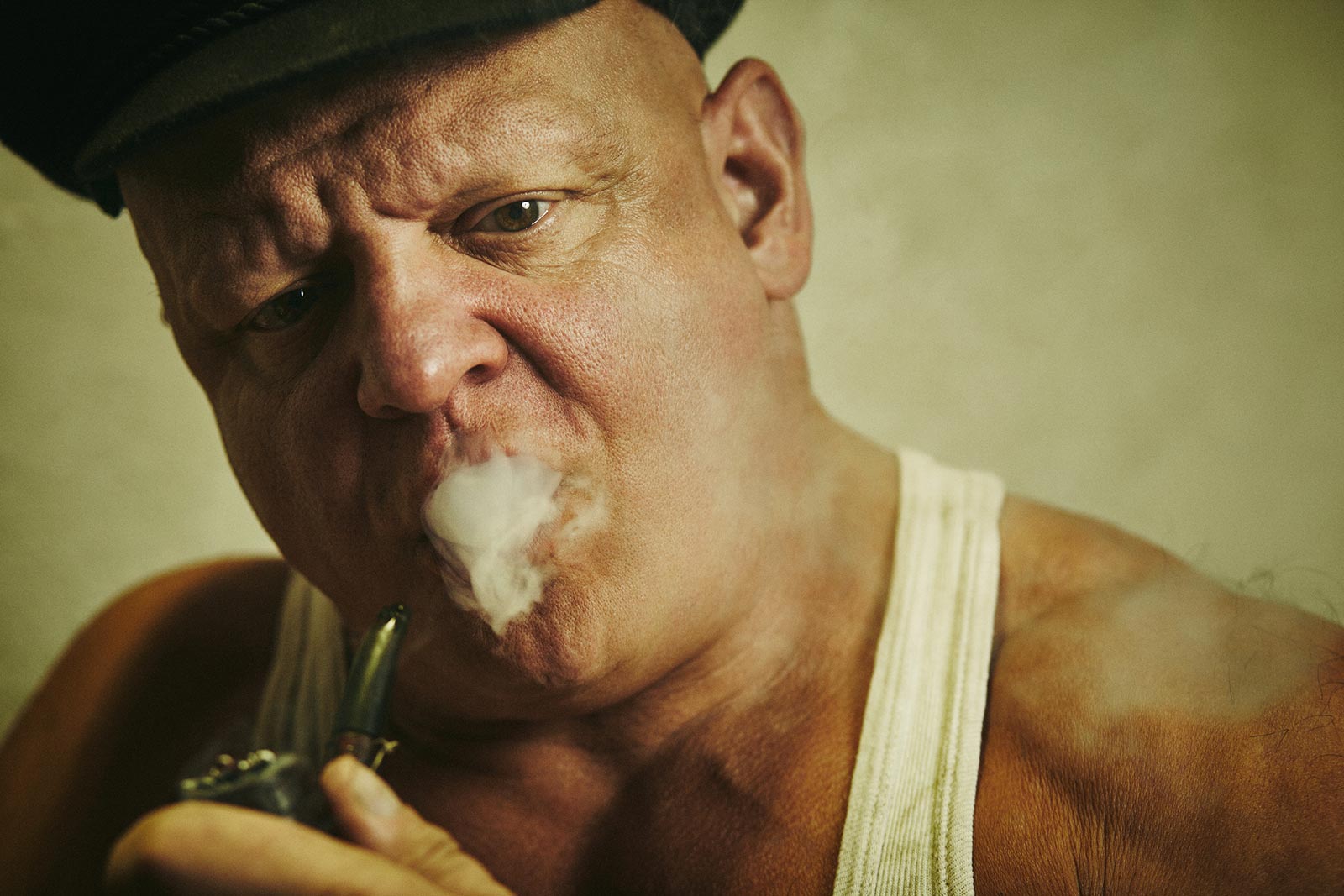

14. Dezember 2014 — Rummelsnuff fotografiert von Maximilian Motel

— Rummelsnuff im Interview

Rummelsnuff

Interview — Rummelsnuff

Gegen den Strom

Viele kennen ihn nur als den Muckimann an der Tür des Berghain. Aber Roger Baptist alias Rummelsnuff hat auch eine klassische Musikausbildung genossen und ist heute als Musiker sehr erfolgreich. Wir reden mit ihm über die DDR, die Wende und darüber, wie er einst der NVA entkam.

14. Dezember 2014 — MYP No. 16 »Meine Stimme« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Max Motel

Mit der Ästhetik ist es so eine Sache: Kaum ein anderer Begriff hat sich im Laufe der letzten Jahre so tief in den Alltag unserer Sprache gebohrt. Ästhetisch ist, was schön ist. Und schön sein, das ist wichtig heutzutage – wichtiger vielleicht als je zuvor.

Doch mit Begriffen ist es – wie sollte es auch anders sein – wie mit den Menschen. Wer überall gefallen will, der muss sich schleifen lassen: Ein bisschen weniger Profil hier, ein bisschen mehr Weichspüler da, schon lässt sich’s besser laufen auf dem Weg zur Massentauglichkeit. Wen kümmert’s dabei schon, wenn Inhalt auf der Strecke bleibt.

Ästhetisch ist, was schön ist? So einfach ist es nicht. Ästhetik beschreibt im Ursprung alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es betrachten: Schönes selbstverständlich, Angenehmes auch und Junges sowieso. Doch Verkommenes und Widriges? Auch das gehört dazu – wer hätte das gedacht.

Es ist Samstagnachmittag. Wir sitzen in der „Hafenküche“ am Rummelsburger Spreeufer und beobachten mäßig interessiert die Arbeiten auf einem schweren Lastenkahn, der in der Bucht geankert hat. Tauschen möchte man jetzt nicht mit denen, die an Deck gerade ihren Dienst verrichten. Zu heimelig ist es hier drinnen am Kamin, zu lecker schmecken Milchkaffee und Donauwelle.

Einige Minuten später. Ein alter Benz fährt vor, Typ 123, Farbe weiß. Das Kennzeichenkürzel „KM“ – so sagt uns später die Plakette – gehört zum Kreis Kamenz bei Dresden. Wir lassen unsere Donauwelle stehen und laufen Richtung Parkplatz. Während die Tür des Restaurants langsam hinter uns zufällt, öffnet sich fast synchron dazu die Fahrertür des alten Mercedes. Erst ragt nur eine Kapitänsmütze mit erkennbarer Patina aus dem Fahrzeuginnenraum, wenige Augenblicke später folgt auch ihr Träger.

Vor uns steht Roger Baptist alias Rummelsnuff, der im wahrsten Sinne des Wortes eine Erscheinung ist. Dabei ist es gar nicht die physische Präsenz des 48-jährigen Musikers, die uns für einen Moment verstummen lässt. Es ist viel eher das Gefühl, einem alten Vertrauten zu begegnen – dabei kennen wir uns doch gar nicht.

Es ist kühl, wir wollen wieder rein. Normalerweise lässt es sich Rummelsnuff nicht nehmen, bei diesen Temperaturen eine Runde durch die Spree zu schwimmen. Doch wir können ihn zum Kuchen überreden – Glück gehabt.

Jonas:

Du stammst aus Großenhain, einem Ort etwa 40 km nördlich von Dresden – das klingt nach einer idyllischen Kindheit auf dem Lande.

Rummelsnuff:

Naja, so halb idyllisch. Großenhain ist eine Kleinstadt – eine sehr kleine Kleinstadt. Man schreibt dem Ort um die 18.000 Einwohner zu. Als Heranwachsender dachte ich, dort wirklich jeden zu kennen.

Jonas:

Dafür bist du in einer reinen Musikerfamilie aufgewachsen – so etwas ist selbst in einer Großstadt alles andere als alltäglich.

Rummelsnuff:

Mag sein. Musik hat in unserer Familie immer eine große Rolle gespielt: Mein Vater hat Posaune studiert, meine Mutter Geige auf Lehramt. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres Studiums in Dresden, wo sie wenig später auch gemeinsam eine kleine Kellerwohnung bezogen haben. Dort bin ich damals wohl entstanden – aber geschlüpft bin ich im Großenhainer Kreiskrankenhaus, ganz in der Nähe des Geburtshauses meiner Mutter. Das war 1966.

In den Jahren um meine Geburt war mein Vater als Jazz-Musiker sehr erfolgreich: Er war als Posaunist und Komponist im „Quintett 61“ von Klaus Lenz tätig, der als einer der Begründer der Jazz-Szene in der DDR gilt. Mitte der Sechziger kamen sogar einige Amiga-Scheiben mit den von meinem Vater verfassten Werken heraus – leider besitze ich keine einzige davon.

Zum Fagott bin ich eher durch Zufall gekommen.

Jonas:

Du selbst hast bereits in deiner Kindheit Fagott gelernt. Wolltest du damals in die Fußstapfen deiner Eltern treten?

Rummelsnuff:

Zum Fagott bin ich dabei eher durch Zufall gekommen: Man hat mich damals in die Großenhainer Musikschule geschickt, wo ich mir ein Instrument aussuchen sollte – von dem Wenigen, was dort zur Verfügung stand. Leider war meine Zahnstellung für Blechblasinstrumente ungeeignet, so kamen für mich nur Holzblasinstrumente in Frage. Und was gab’s da? Fagott, Oboe, Klarinette, Flöte – da sagt man eben Fagott.

Der Unterricht schleppte sich insgesamt vier Jahre hin, meine Fähigkeiten waren soweit ganz ok. Ich habe sogar eine Zeit lang im Kreissymphonieorchester mitgespielt – als einziger Schüler neben für meine Verhältnisse recht alten Männern. Aber es hat mir Spaß gemacht.

Jonas:

Würdest du sagen, dass du eine glückliche Kindheit hattest?

Rummelsnuff:

Ja, auf jeden Fall! Aber im Pubertätsalter war es mit der Musikschule vorbei, ich hatte einfach keine Lust mehr – auch weil mir zusätzlich noch Klavierunterricht aufgezwungen wurde. Vor allem meine Großmutter hatte den großen Wunsch, dass ich genau wie sie, mein Onkel oder meine Eltern irgendwann Musik studieren sollte. Und für ein Musikstudium brauchte man Klavier als Zweitinstrument.

Meine Großmutter, die selbst Klavierlehrerin war, sagte allerdings, dass man innerhalb der Familie nicht unterrichten solle – warum auch immer. Daher kam ich zu einer relativ jungen Klavierlehrerin, die noch ganz am Anfang ihres Berufslebens stand und absolut keine Nerven für einen pubertierenden Vierzehnjährigen hatte. Zwar konnte ich bereits in sehr jungen Jahren ein ausgesprochenes Talent dafür entwickeln, Melodien herauszuhören und auf dem Piano erkennbar wiederzugeben, aber mit diesem vorgeschriebenen Üben hatte ich so meine Probleme. Es dauerte daher nicht lange und ich hatte auf den Klavierunterricht keinen Bock mehr – ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Und irgendwann ging’s dann mit dem musikalischen Experimentieren los.

Jonas:

Wurde bei euch zuhause allgemein viel Musik gehört? Oder hat man sich eher auf seine eigene Musik konzentriert?

Rummelsnuff:

Doch, doch! Wenn ich Anfang der 70er bei meiner Mutter zu Besuch in Berlin-Schöneweide war, lief immer das Radio – ich wurde zwar nicht von ihr erzogen, aber ab und zu war man doch mal beieinander. Sie hörte ausschließlich den Sender AFM – was für „American Forces Network“ stand – und mochte vor allem Motown und Soul: Marvin Gaye und Aretha Franklin – das waren ihre großen Idole.

Meine Großmutter hingegen schaltete jeden Morgen den Berliner Rundfunk an: Sie wollte wissen, was im großen Berlin so passierte, wo ja ihre Tochter lebte und musikalisch wirkte. Mit Glück war ab und zu sogar mal ein Lied zu hören, bei dem meine Mutter im Hintergrund spielte. Dennoch war Radio nicht ganz das Ding meiner Großmutter, sie legte lieber Schallplatten mit Stücken von Franz Schubert oder Clara Schumann auf.

Jonas:

War es in der DDR problematisch, West-Musik zu hören?

Rummelsnuff:

Nein, es wurde ja sogar von DDR-Sendern selbst Westmusik gespielt. Wie in Frankreich gab es die sogenannte „60:40-Regel“, die vorschrieb, dass mindestens 60 Prozent der Titel DDR-Stücke sein müssen. Maximal 40 Prozent durften West-Titel sein. In Wirklichkeit gab es aber eher eine 50:50-Aufteilung: Man konnte danach gehen, dass nach einem DDR-Lied ein West-Lied kommt.

Natürlich gab es aber auch Sender, in denen ausschließlich DDR-Musik lief. Das waren dann die klassischen nationalen Hitparaden. Ich glaube auch, dass damals bei der DDR-Jugend durchaus ein gewisses Interesse für Ost-Musik bestand.

Letztendlich hatte aber die Musik, die man nicht wirklich kaufen konnte, eine wesentlich größere Anziehungskraft. Das DDR-Plattenlabel Amiga hatte alles versucht, was es konnte, um damals an West-Lizenzen zu kommen und die Platten hier pressen zu lassen. Das Problem dabei war aber, dass Alben von West-Künstlern meistens nicht 1:1 übernommen werden konnten: Wenn ein Stück nicht konform mit der Linie der Partei erschien, fiel es der Zensur zum Opfer. Dementsprechend gab es auf den Platten oft andere, „gefälligere“ Zusammenstellungen von Songs als auf den Originalalben.

Jonas:

Stimmt es, dass es einige Radiosender gab, die vor und nach jedem gespielten Titel einige Sekunden Leerlauf sendeten? So konnten die Hörer zuhause das Lied sauber aufzeichnen und hatten kein störendes Klacken der Aufnahmetaste auf ihrem Mitschnitt.

Rummelsnuff:

Im DDR-Radio war das durchaus üblich, aber auch bei einigen West-Sendern wie etwa dem RIAS. Dort gab es eine Sendung namens „Schlager der Woche“. Der Name täuscht, denn dort wurde auch so etwas wie Nina Hagen gespielt. Der damalige Moderator Lord Knud hatte ebenfalls vor und nach jedem Lied einige Sekunden Pause laufen lassen und machte sich damit nicht gerade zum Freund der Musikindustrie – schließlich wurde im Westen ja genauso mitgeschnitten.

Lord Knud war Anfang der 60er Jahre Bassist bei der Band „The Lords“, einer Beat- und Rockband aus Westberlin. In seiner RIAS-Sendung bin ich zum ersten Mal auf die Band „DAF“ und ihr Stück „Den Mussolini“ aufmerksam geworden. Daran erinnere ich mich sehr gut, denn diese Musik fand ich durch ihre elektronischen Klänge irgendwie neu und interessant.

Jonas:

Hat dich dieser Track so geprägt, dass du selbst mit elektronischer Musik experimentieren wolltest?

Rummelsnuff:

Ich glaube, mich haben eher der Geist und die gesamte Musik der frühen 80er Jahre dazu gebracht. Damals haben alle irgendwie so etwas gemacht – warum also nicht ich? Immerhin hatte ich im Gegensatz zu den meisten ja auch eine klassische Musikausbildung. Doch die war eigentlich total egal: Sie sagt nichts über das Ergebnis, das man bei seinem Experimentieren erhalten kann.

Aus meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, dass ich mich damals mit dieser neuen Musik so intensiv beschäftigt habe, weil es einen lange versteckten Drang in mir gab, mich künstlerisch zu äußern. Aber es sollte noch bis 1987 dauern, bis ich endlich eine eigene Band gegründet hatte: die Gruppe „Kein Mitleid“. Da war ich 21 Jahre alt.

Jonas:

Zwei Jahre nach der Gründung von „Kein Mitleid“ bist du zu den berühmten „Freunden der italienischen Oper“ gestoßen. Wie kam es dazu?

Rummelsnuff:

FDIO war eine Band, die sich wie „Kein Mitleid“ um das Jahr 1987 in der DDR gegründet hatte, die aber in ihrer Anfangszeit nur hinter vorgehaltener Hand existierte. Man traf damals überall auf Leute, die erzählten: „So etwas gibt es eigentlich gar nicht, das musst du gesehen haben!“ Es gab also in den ersten beiden Jahren einen gewissen Mythos um die Band.

Lustigerweise hatte der Bassist von FDIO umgekehrt von unserer Band „Kein Mitleid“ gehört und hatte bei mir angefragt, ob er vielleicht bei uns mitspielen könnte. Nach einer gemeinsamen Probe stellte er aber fest, dass er sich mit den übrigen Musikern nicht so wohl fühlte – und fragte mich im Gegenzug, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal nach Dresden zu einer Probe von FDIO mitzukommen. Ich sagte: „Klar, ich schaue mir gerne mal an, ob das was für mich ist.“ Und das war es – sogar für ein paar Jahre!

Jonas:

Mittlerweile warst du 23 Jahre alt und lange raus aus der Schule. Wie hast du dich finanziert?

Rummelsnuff:

Ich musste nach der Schule sofort und ganz offiziell einen Lehrberuf ergreifen, obwohl ich gerne noch etwas gewartet hätte. Im RFZ, dem Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamt, habe ich brav meine Ausbildung zum Techniker absolviert und mich dort in den nächsten Jahren um die technische Ausrüstung des Fernsehens gekümmert. Wir haben damals etliche Geräte wie etwa Videorecorder in Handarbeit gebaut, um sie nicht im Westen einkaufen zu müssen.

Jonas:

Musstest du nicht auch zur NVA? Oder konntest du dich erfolgreich drücken?

Rummelsnuff:

Ich musste mich nicht drücken, denn ich hatte das Glück, in deren Planung ein paar Jährchen zu spät dran zu sein: Aus meiner Stasi-Akte habe ich irgendwann entnehmen können, dass meine Einberufung in die NVA für das Jahr 1991 vorgesehen war. Tja, Pech gehabt. (grinst)

Jonas:

Ein Wink des Schicksals! Wie hast du die letzten Monate vor dem Fall der Mauer erlebt?

Rummelsnuff:

Ende der 80er veränderte sich so langsam etwas. Bereits 1987 wurden in Dorfkneipen oder in Studentenclubs Konzerte mit „den anderen Bands“ veranstaltet – „die anderen Bands“ war ein Sammelbegriff für alles, was damals an neuer, junger Musik in der DDR entstanden ist. Es gab sogar eine Radiosendung, die so hieß. Plötzlich war diese Musik da – und das war geil!

So gab es beispielsweise in Weinböhla bei Meißen alle paar Monate einen Konzertabend mit drei, vier Bands. Veranstaltungsort war der „Obere Gasthof“, der heute sogar noch existiert. Meistens waren so viele Leute da, dass der Gasthof wegen Überfüllung geschlossen werden musste.

Man kam damals einfach mit etwas Neuem in Kontakt – nicht nur musikalisch, sondern auch was die Aussage der Texte betraf. Es gab Bands wie „Die Art“ oder „Die Firma“, die in ihren Liedern sehr politisch wurden.

Jonas:

Warst du ebenfalls politisch?

Rummelsnuff:

Man konnte damals gar nicht anders, als politisch zu sein. Ich war zwar kein Demonstrant, aber mich hat trotzdem einiges genervt – vielleicht andere Dinge als die, die andere Leute genervt haben.

Ich fand es alleine schon doof, dass ich mit meinem Geld nicht in den Intershops einkaufen konnte. Und genauso doof war es, dass eine Schallplatte mit West-Musik ein halbes Monatsgehalt gekostet hat. Wenn ich daher des Öfteren mal mit einigen Kumpels nach Ungarn gefahren bin, haben wir dort auch spezielle Plattenläden aufgesucht, in denen man sich die gewünschte Musik auf Kassetten aufnehmen lassen konnte. Das war deutlich billiger und man konnte das Ganze mit einem schönen Urlaub verbinden. Wir haben damals immer einen Laden in Budapest angesteuert, in dem es all’ die Punk-, Rock- und Indieplatten gab, die man aus dem Radio kannte.

Vielleicht muss ich mal wieder in meine Stasi-Akte schauen, da steht ja alles genau drin.

Jonas:

Viele Menschen sind Ende der 80er in der DDR unter anderem gegen die Willkür der Staatsgewalt auf die Straße gegangen. Bist du selbst auch einmal mit der Volkspolizei aneinander geraten?

Rummelsnuff:

Ich hatte in Großenhain immer das Gefühl, von den Behörden nicht wirklich ernst genommen zu werden. Dort war ich zwar irgendwann bekannt wie ein bunter Hund, aber wirkliche Probleme mit der Vopo gab es nie – bis auf einmal in Dresden. Gemeinsam mit einigen Freunden habe ich ein Konzert in der Luther-Kirche besucht. Wer dort gespielt hat, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht muss ich mal wieder in meine Stasi-Akte schauen, da steht ja alles genau drin.

Auf jeden Fall war es ein feucht-fröhlicher Abend. Irgendwann tauchte die Volkspolizei auf und nahm einen von uns in die Mangel. Mit dem Mut der Promille wollten wir ihn befreien und wurden daraufhin ebenfalls verhaftet. Nachdem wir auf die Wache gebracht wurden, war ich der Erste, der abgefertigt und wieder entlassen wurde. Später habe ich von meinen Freunden den Grund erfahren: Ich muss so extrem nach Knoblauch gestunken haben, dass es nicht auszuhalten war. Laut meiner Stasi-Akte wurde übrigens der Vorgang irgendwann gegen mich eingestellt. Fazit: Anstifter ist er nicht.

Jonas:

Im Gegensatz zu vielen Anderen scheinst du wirklich Glück gehabt zu haben.

Rummelsnuff:

Wahrscheinlich. Aber wäre ich in Leipzig oder Dresden ansässig gewesen statt in Großenhain, wäre das wohl anders gewesen.

Jonas:

Wie und wo hast du den Mauerfall erlebt?

Rummelsnuff:

Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war der 9. November 1989 ein Donnerstag. Ich war abends mit einem Kumpel auf einem Konzert und habe überhaupt nichts mitbekommen. Zwar habe ich es dann erfahren, als ich nachhause kam, aber glauben konnte ich es nicht wirklich.

So richtig gedämmert hat es erst am nächsten Morgen, als meine Arbeitskollegen mir zuriefen: „Die Mauer ist weg! Hast du nicht gehört?“ Es hieß, dass die Grenze für ein paar Tage offen sein soll – man hat am 10. November ja noch mit allen Mitteln versucht zurück zu rudern.

Plötzlich rief mich der Kumpel an, mit dem ich am Abend vorher unterwegs war. Er fragte: „Mensch, wollen wir nicht nach Berlin fahren? Die Mauer ist offen!“ Ich war skeptisch und sagte: „Die ist doch bestimmt längst wieder zu, wenn wir dort ankommen.“ Doch er hat mich überredet. Und so habe ich meinem Chef gesagt, dass ich früher Feierabend mache, und bin mit meinem Kumpel nach Berlin gefahren.

An der Grenze angekommen, war alles ganz einfach: Ausweis gezeigt und freie Fahrt! Und als plötzlich mehr West-Autos um uns herum waren, als ich in Ungarn je gesehen habe, wurde mir so langsam klar: Das, womit ich im Leben nie gerechnet hätte, war seit gestern Nacht Realität.

Jonas:

Was habt ihr an eurem ersten Tag in West-Berlin unternommen?

Rummelsnuff:

Der Weg führte uns zuerst nach Kreuzberg. Man hatte ja viel gehört: Punks, Bands, Randale. Aus den Programmhinweisen im Radio kannten wir bereits einige Clubs wie etwa das SO36. Daher haben wir uns vorgenommen, zuerst diese Originalschauplätze zu besichtigen. Und so wurde aus unserer kurzen Spritztour ein stark verlängertes Wochenende. Wir haben uns alles reingezogen – obwohl das Geld ziemlich knapp war. Mit 100 Mark Begrüßungsgeld kommt man ja nicht weit.

Jonas:

Was hat sich in den darauf folgenden Wochen und Monaten in deinem Leben verändert?

Rummelsnuff:

Nachdem ich über eine Woche lang nicht auf der Arbeit war, dachte ich, ich müsste vielleicht mal wieder dort vorbeischauen. Doch nach wenigen Wochen war Schluss: Der Betrieb war einer der ersten, die abgewickelt wurden. Das war ein erster großer Einschnitt in meinem Leben. Vom einen Tag auf den anderen hatte ich nichts mehr zu tun – jedenfalls nichts, was Geld bringt. Viele Konzerte habe ich zu dieser Zeit ja auch nicht gespielt.

Dazu kam, dass plötzlich alles teurer wurde. Kaum war die Mauer weg, ließ auch das Aussortieren der DDR-Ware nicht lange auf sich warten. Und in Dresden gab es plötzlich Dinge, die nicht wirklich besser aussahen als vorher – miefiges Scheibenbrot in Plastikbeuteln etwa, das dazu noch teurer war als unser Brot.

Jonas:

Wie hast du dich in dieser Zeit durchgeschlagen?

Rummelsnuff:

Ich habe damals alles Mögliche gemacht. Glücklicherweise hatte ich ein KFZ, mit dem ich Touren für eine Kurierfirma fahren konnte. Hin und wieder habe ich auch mal ein Konzert gespielt oder Fernseher und Waschmaschinen verladen.

Jonas:

Wirklich glücklich macht das ja nicht auf Dauer.

Rummelsnuff:

Eben. Anfangs hatte ich noch auf FDIO gehofft, denn kurz nach der Wende kam Alfred Hilsberg auf uns zu – der große Alfred Hilsberg, Inhaber des Labels „Zickzack / What’s so funny about?“ und Wegbereiter vieler innovativer Bands wie etwa „Einstürzende Neubauten“. Von ihm entdeckt zu werden, empfand ich persönlich als ein riesiges Kompliment – auch später wieder: in meinem zweiten künstlerischen Lebensabschnitt als „Rummelsnuff“.

Doch kurze Zeit später löste sich die Band auf, ab 1992 gab es FDIO nicht mehr. Danach habe ich mich der Band „Automatic Noir“ angeschlossen und dort insgesamt sechs weitere Jahre Musik gemacht – aber dann habe ich aufgehört.

Jonas:

Zwischen deinem Ausstieg bei „Automatic Noir“ im Jahr 1998 und den Anfängen von „Rummelsnuff“ sieben Jahre später liegt ein Weilchen. Was hast du in dieser Zeit getrieben?

Rummelsnuff:

Ich habe mich im Trainingskeller eingeschlossen und den ganzen Tag gepumpt.

Jonas:

Sozusagen eine künstlerische Lücke in deinem Lebenslauf.

Rummelsnuff:

Diese Beurteilung überlasse ich Anderen. Aber darf man denn keine Lücke haben im Leben? Das gehört doch dazu.

Ausgeruht habe ich mich damals übrigens nicht: Im Jahr 2000 habe ich beispielsweise meinen Trainerschein gemacht und bin seitdem lizensierter Kraftsporttrainer. Und nebenbei habe ich immer gearbeitet, unter anderem im Bereich der Sekurität am Einlass von Clubs.

Eine Zeit lang habe ich sogar selbst Konzerte veranstaltet – gemeinsam mit einem Kumpel von „Automatic Noir“, der alle möglichen und unmöglichen Bands eingeladen hat. Ein Glück, dass das alles immer reibungslos ablief.

Jonas:

Hast du damals noch in Großenhain gewohnt?

Rummelsnuff:

Nein, das habe ich eigentlich schon 1989 verlassen. Über die Stationen Dresden und Meißen bin ich irgendwann nach Berlin gekommen. Aber wann das genau war, weiß ich nicht. Ich habe das auch eher als einen fließenden Übergang in Erinnerung.

War das jetzt alles im Leben?

Jonas:

Im Jahr 2005 bist du zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als „Rummelsnuff“ in Erscheinung getreten. Wie kam es letztendlich dazu? Und warum erinnert dieser Name so stark an den Lichtenberger Stadtteil Rummelsburg?

Rummelsnuff:

Ich hatte damals in Rummelsburg eine Bude. Zu jener Zeit habe ich über’s Pumpen den norwegischen Künstler Bjarne Melgaard kennengelernt, der zwar in einer großen Wohnung in der Chausseestraße in Mitte lebte, aber immer zu mir rausgefahren ist: Als sein Trainer hatte ich ihn bis auf 145 kg beim Bankdrücken und 170 kg beim Kniebeugen gebracht. Nicht schlecht für einen Mann, der sonst ein Künstlerleben führte – mit allem, was dazu gehörte.

Ich glaube, wir haben uns dabei nicht nur physisch angestachelt, sondern uns auch mentale Kraft gegeben. Ich habe damals Muskelmasse aufgebaut wie nie zuvor – trotzdem habe ich mich gefragt: War das jetzt alles im Leben? In zwei Jahren wirst du 40, schau dir bloß mal an, was dieser Künstler macht! Und allmählich habe ich gemerkt, dass ich den Wecker stellen muss.

Der Name „Rummelsnuff“ ist dabei aus einer gemeinsamen Spinnerei heraus entstanden. Eigentlich sollte ich im Jahr 2004 nur eine Ausstellung von Bjarne mit etwas Krach beschallen, was im Endeffekt aber zur Wiederaufnahme meiner musikalischen Tätigkeit nach einer langen künstlerischen Pause geführt hat.

Jonas:

Wie habt ihr „Rummelsnuff“ mit Inhalt gefüllt?

Rummelsnuff:

Am Anfang war noch gar nicht klar, wie sich „Rummelsnuff“ entwickeln wird. Er sollte eigentlich auch nicht singen, sondern lediglich Klänge produzieren. Im Jahr 2004 hatte ich ein Computerprogramm in die Hände bekommen, mit dem ich schon 1998 musikalisch experimentiert hatte. Die Funktionen hatten sich kaum geändert – und so ging es wieder los. Anfangs habe ich nur für mich selbst einige Klänge gebaut. Aber Bjarne gefiel das so gut, dass er sagte: „Daraus muss etwas werden!“

Die Klänge, die im Jahr 2004 für die Beschallung der Ausstellung entstanden, lieferten erste Gerüste für Lieder, die ich in der darauf folgenden Zeit betextet und besungen habe. So ist 2008 mein erstes Album „Halt’ durch!“ entstanden. Da war Bjarne Melgaard allerdings schon lange weitergezogen – nach Barcelona, glaube ich.

Jonas:

Du bezeichnest das, was du tust, als „derbe Strommusik“. Was genau macht diese Musik aus?

Rummelsnuff:

Meine Musik ist eingängig und rau – in erster Linie durch meine Stimme und die relativ einfachen Mittel der Umsetzung. Aber eigentlich lasse ich das lieber andere beschreiben. Ich mache diese Musik ja nicht nur für mich, sondern für alle, die sie hören.

Jonas:

Auf der Platte „Halt’ durch!“ gibt es ein gleichnamiges Lied, das mit seiner schönen und eingängigen Melodie direkt im Gedächtnis bleibt. Hast du das Gefühl, dass dir letztendlich deine musikalische Ausbildung doch geholfen hat? So etwas saut man ja nicht eben mal hin.

Rummelsnuff (lacht):

Der Song „Halt’ durch!“ ist tatsächlich hingesaut: Er hat nur drei, vier Akkorde, die sich ständig wiederholen. Die Kunst liegt vielleicht darin, dass man das nicht so merkt! Zwar heben sich die Strophe und der Refrain ab – was darunter liegt, ist aber immer dasselbe.

Aber im Ernst: Einfach komponiert heißt ja nicht, dass es das Stück schlechter macht. Es gibt auch Lieder von mir, die wesentlich komplexer konstruiert sind. „Halt’ durch!“ war sozusagen ein goldener Wurf. Das Lied gefällt mir persönlich immer noch sehr gut – und es hat ja auch bei dem einen oder anderen Menschen ziemlich gezündet.

Vielen hat das Stück durch eine schwere Zeit geholfen – ein Lied wie ein Freund.

Jonas:

Warst du erstaunt, dass deine Musik so gut ankommt?

Rummelsnuff:

Ganz am Anfang tat sie das ja noch nicht. Zwar hatte mein erstes Video „Lauchhammer“ aus dem Jahr 2005 recht gute Klickzahlen auf YouTube, allerdings ist das nicht gerade der allergrößte Song, den ich je geschrieben habe. Ein Album gab es damals noch nicht – und so war auch nicht jedes Konzert gut besucht, vor allem am Anfang nicht. Deswegen war ich vielleicht auch nicht ganz so erstaunt, als im Laufe der Zeit immer mehr Feedback kam. Ich hatte die Musik von „Rummelsnuff“ ja kontinuierlich aufgebaut.

Trotzdem gab es plötzlich Situationen, mit denen ich nicht gerechnet hätte: Menschen haben mir geschrieben oder mich einfach auf der Straße angesprochen, um mir für „Halt’ durch!“ zu danken. Vielen hat das Stück durch eine schwere Zeit geholfen – ein Lied wie ein Freund. In diesen Momenten dachte ich: „Das kann man mit Musik erreichen – das kann ich mit meiner Musik erreichen!“

In solchen Situationen interessiert es einen nicht, ob man es mit seiner Musik vielleicht mal in die Charts schafft – das ist total egal. Wenn es nur wenigen Leuten hilft, was man da tut, war’s die Sache doch schon wert. Und wenn man obendrein noch seine Brötchen damit finanzieren kann, ist es doppeltes Glück! Aber bis ich diesen Zustand erreicht hatte, musste ich noch eine ganze Zeit lang meine sogenannte Ich-AG als Trainer und Musiker aufrecht erhalten…

Jonas:

…und hast im Jahr 2007 außerdem als Türsteher im Berghain angefangen.

Rummelsnuff:

Manche nennen das ja eher Einlasser oder Selekteur – aber ob das die Tätigkeit ausreichend beschreibt?

Jonas:

Wie kam es zu dieser Tätigkeit?

Rummelsnuff:

Der Berghain-Resident „nd_baumecker“ hatte mich damals kontaktiert und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei der „SMEGMA Party“ am 1. Mai im Lab.oratory aufzutreten. Das Angebot für die Gage war in Ordnung, also habe ich zugesagt. Irgendwann im Laufe unserer Email-Konversation bin ich auch mal persönlich zum Berghain gefahren, um mir anzuschauen, wo ich genau auftreten würde. Nach einer kleinen Führung war ich ganz beeindruckt von diesem schönen Gebäude. Eher nebenbei habe ich die Frage gestellt: „Braucht ihr nicht ab und zu noch einen Türsteher?“ So viele Konzerte hatte ich damals ja noch nicht gegeben, dass die Musik alleine den Kühlschrank gefüllt hätte.

Zufälligerweise hatte gerade im Lab.oratory ein Türsteher aufgehört – und so durfte ich am Abend nach meinem Auftritt schon meine erste Schicht antreten. In dieser Nacht hat mir der Chef sogar noch ein selbst geschmiertes Butterbrot gereicht, weil ich mir für die acht Stunden irgendwie nichts zu essen eingepackt hatte. Wenn man neu ist, wird man ja noch verwöhnt! (lacht)

Jonas:

Machst du diesen Job immer noch?

Rummelsnuff:

Ich gebe mir Mühe, das noch zu schaffen, denn es bedeutet eine gewisse Entspannung: Man ist im Gegensatz zu einem Auftritt nicht verantwortlich für den Verlauf des Abends, aber dennoch ein wenig das Aushängeschild. So ist dieser Job für mich – jedenfalls im Vergleich zu meinen Konzerttouren – extrem stressfrei. Ich bin froh, dass mir nach wie vor die Möglichkeit gegeben ist, dort zu arbeiten. Im Moment lässt es mein Terminkalender aber einfach nicht zu.

Wir legen eine kurze Pause ein. Nachdem wir die Reste unseres Kuchens verspeist haben, verlassen wir die „Hafenküche“ und schlendern zu einem verlassenen Industrieareal, das nur wenige Meter entfernt liegt.

Vor einem etwas verkommen wirkenden, aber irgendwie charmanten Haus bleiben wir stehen. Der Straßenname „Zur Alten Flußbadeanstalt“ lässt bereits erahnen, welche Funktion dieser Gebäudekomplex vor langer Zeit gehabt haben muss. Und in der Tat: In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand hier das „Städtische Flußbad Lichtenberg“, das den Arbeiterfamilien der Umgebung die Möglichkeit gab, hier zu baden und sich zu waschen.

Die Eingangstür öffnet sich. Eine sympathische junge Frau tritt heraus und begrüßt uns. Susan Peronne ist Locationmanager der „Spreestudios“ – eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Areal vor dem Abriss zu bewahren und hier Künstlern einen Raum zu geben. Während sie uns durch das Gebäude führt und von dessen langer Geschichte erzählt, trauen wir unseren Augen nicht: Überall entdecken wir alte Fotos und Artefakte, die tapfer die Erinnerung hoch halten – die Erinnerung an ein Berlin, das noch ein anderes war als heute. Nach der kleinen Führung nimmt Rummelsnuff auf einem alten Sessel Platz und zündet seine Pfeife an.

Jonas:

Der Fotograf Sven Marquardt – eine der bekanntesten Berghain-Persönlichkeiten – erzählt in seiner kürzlich erschienenen Autobiographie „Die Nacht ist Leben“ unter anderem von einer gemeinsamen Autofahrt mit dir. Erinnerst du dich an diese Situation?

Rummelsnuff:

Wir sind öfter mal herumgefahren in meinem alten Benz. Bestimmt waren wir auch da wieder unterwegs, um Fotos zu machen oder Filme zum Digitalisieren ins Labor zu bringen.

Bei unserem ersten Zusammentreffen im Jahr 2008 hat mich Sven im Kubus fotografiert, der Halle neben dem Berghain, So entstand das Albumcover für meine erste Platte. Vier Jahre später hat er für mein Album „Himmelfahrt“ ebenfalls das Cover geschossen. Ich erinnere mich noch, dass wir am frühen Morgen zu einem Berliner Schrottplatz gefahren sind – da Sven ausschließlich mit natürlichem Licht arbeitet, spielt die Tageszeit bei ihm immer eine entscheidende Rolle.

Leider sind Schrottplätze heute nicht mehr das, was sie in den 80ern mal waren: Da liegen Autos, die sind gerade einmal fünf Jahre alt. Zwischen all den Ford Ka war es etwas schwierig, eine gewisse Zeitlosigkeit zu erzeugen. Letztendlich sind die Fotos aber trotzdem traumhaft geworden.

Jonas:

Auf dem Foto sieht man dich ausnahmsweise mal mit Hut statt mit Kapitänsmütze.

Rummelsnuff:

Stimmt. Sven war nicht nur der Erschaffer des Coverfotos, er hat sozusagen auch das Image dieser Platte erfunden. Er meinte damals: „Ich will dich nicht schon wieder mit Unterhemd und Kapitänsmütze sehen, das ist mittlerweile echt abgehangen.“ Daraufhin hat er mir einen Gangsterhut aufgesetzt. Ich hatte sogar noch versucht, ein dazu passendes Hemd anzuziehen, aber da haben meine Muskeln ausgesehen wie aufgeklebt.

Der Rummelsnuff auf „Himmelfahrt“ ist damit seine Kreation. Diesbezüglich hätte ich mir eigentlich von niemandem etwas sagen lassen. Aber bei ihm dachte ich: Wenn Sven Marquardt das sagt, muss da was dran sein.

Jonas:

Sven hat in seiner Autobiographie den Begriff „abschiedig“ geprägt, mit dem er Orte und Situationen beschreibt, die ein Gefühl von Vergänglichkeit transportieren. Als ich vor kurzem das Video zu deinem Stück „Freier Fall“ angeschaut habe, musste ich spontan an diesen Begriff denken: Zu sehen ist ein großflächiges Areal an der Spree, dass es so seit wenigen Jahren nicht mehr gibt. Man hat darauf ein Bürohaus errichtet – wie an so vielen Orten in Berlin. Wie erlebst du selbst die Veränderung der Stadt?

Rummelsnuff:

Es erfüllt mich mit Unmut zu sehen, wie markante, gewachsene Ecken des alten Berlin zunehmend eingeebnet und beliebig mit architektonischem Unrat vollgestellt werden – Milieuschutz spielt für den Senat praktisch keine Rolle, wenn’s um Geld geht. Die Großstädte werden immer mehr aneinander angeglichen, die Stadtbilder dabei immer austauschbarer.

Berlin ist so schön aus verschiedenen Stadtteilen und Zeitepochen zusammengewachsen, das könnte man doch berücksichtigen. Aber es wird noch viel schlimmer werden: Was da am Spreeufer an Büroklötzen hochgezogen wird, ist Wahnsinn.

Das ist eben die Macht des Geldes. Dafür leben wir immerhin in einer relativ freien Gesellschaft. Wir können tun, was in einer Diktatur nicht möglich gewesen wäre – ich hab’s ja selbst erlebt.

Jonas:

Singst du gegen etwas an?

Rummelsnuff:

Ich glaube, dass ich nicht wirklich gut darin bin, politische Inhalte in meinen Texten zu transportieren. Daher würde ich mich auch nicht als politischen Sänger bezeichnen. Trotzdem findet eine gewisse Kritik natürlich statt. Es gibt Zeilen wie etwa „Sollst betteln, um was dir eh gehört“, die sich mit entwürdigenden Ämtergängen befassen. Ich unterhalte mich oft mit Menschen, die solche Prozeduren hinter sich haben. Zudem herrscht auf Ämtern oft eine unbeschreibliche Arroganz, wie mit den Mitteln umgegangen wird, die uns allen gehören.

Wer sich eingeladen fühlt, soll mitkommen – und profitieren von der Kraft, die ich geben kann.

Jonas:

Glaubst du, eine starke Stimme zu sein für die, die keine Stimme haben?

Rummelsnuff:

Wer sich eingeladen fühlt, soll mitkommen – und profitieren von der Kraft, die ich geben kann. Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich bestimmt nicht der, der politische Reden hält und alles auf den Punkt bringt. Aber dafür singen Politiker auch keine Lieder.

Rummelsnuff klopft seine Pfeife aus und rückt die Kapitänsmütze gerade. Bald wird die Dämmerung einbrechen, also beschließen wir, noch ein wenig das Studiogelände zu erkunden.

Zwischen den alten Anlagen und Garagen hat sich die Natur ihren Raum zurückerobert, kleine und große Tannen bevölkern das Areal. Über ihren Wipfeln erhebt sich eine breite Säule aus Wasserdampf und Rauch, die vom Schornstein des benachbarten Heizkraftwerks langsam auf den mittlerweile dunkelgrauen Himmel gelegt wird.

Gedankenversunken schlendern wir über das Gelände und steuern dann langsam wieder das Haus der ehemaligen Badeanstalt an. Rummelsnuff verabschiedet sich, steigt in seinen alten Benz und knattert davon.

Wir bleiben noch einen Moment stehen und richten unseren Blick auf das alte Gebäude.

Ästhetik beschreibt im Ursprung alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es betrachten.

Verkommenes und Widriges – auch das gehört dazu.

Und eine starke Seele, auch wenn man sie nicht sehen kann.

Aber vielleicht hören.

Roger Baptist ist 48 Jahre alt, Musiker und lebt in Berlin.

DNKL

Interview — DNKL

Poetic Darkness

If you´re German, you might take a guess, where the band name DNKL is coming from. Find out if your right in the text below – and dive into elements of darkness.

14. Dezember 2014 — MYP N° 16 »My Voice« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

Today is one of those days in September where the memories of summer are young and the mercilessly winter still seems to be far away. But we all know the cycle of nature and so we secretly suspect that in just a couple of weeks we will be surrounded by darkness, cold and rain We will come across people with faces that have lost their smile, hidden behind thick coats and walking fast. Wetness will be a steady state – and Umbrellas will be called the best friends you can have. For months.

On this Thursday we don’t want to think about that. Ok, it’s already too cold for a t-shirt – but it’s still too warm for a jacket. So we allow ourselves to have some ice cream while we’re walking along the Dieffenbachstraße in Berlin-Kreuzberg. We’re cozily heading towards the “Verstaerker” public relations agency where we have an appointment with the electronic music artists Claes Strängberg, Jonatan Josefsson and André Laos – or shortly said: DNKL.

A few minutes later, we’re standing in front of a large building with dozens of company plates and a wide entrance gate. At the end of a short, light-absorbing passage, we can see a bright courtyard. Cool, we’ve found it! It’s been a while since we said “Hi!” last time.

Claes, Jonatan and André are sitting in a small meeting room. The welcoming is very friendly, the guys seems to be in a good mood. We have coffee and start our recorder. Nice to see you again!

Jonas:

I remember the last time we met very well: In march of this year, you guys played in the “Heimathafen” in Berlin-Neukölln. DNKL was just a few months old and you presented your first songs. The audience seemed to be captivated by this new and unknown sound, but most of the people – including me – didn’t know how to pronounce your band’s name. Should we speak it out as an acronym? Or should we just say “dunkel”?

Claes:

You can say whatever you like. The word exists in both the German and the Swedish language, so the pronunciation “dunkel” is allowed as well. There’s just a small difference in the meaning: In Germany, the word is part of the everyday language. In the Swedish linguistic usage „dunkel“ is very old-fashioned, and the world doesn’t necessarily describe a dark state. It also means something like mysterious. It’s a very poetic term.

Jonas:

You guys already play in other bands or are part of other projects. Did you feel the need to start something new beside your current artistic activities?

André:

I’ve always made a lot of music in many different bands and I’ve always been interested in electronic dance music, too. I have an own studio in Gothenburg where I spent a lot of time with generating beats. I think doing a lot of different stuff and moving between the genres is absolutely natural for a musician.

Jonatan:

We didn’t say: “We must have another band now!” We like music and we love making music on our own. That’s kind of natural, as André said. And it’s always kind of fun. When André and me got to know each other, we started hanging out and creating sounds. So it came up that we wanted to do something together.

Claes:

A creative musician shouldn’t plan his own artistical development through projects. Sometimes it’s enough to sit anywhere, play around and experiment with some elements. One day Jonatan and I came to André’s studio because we originally had some other things to do there. André showed us a few loops and stuff he had created. It was very cool – and we spontaneously thought that we could try to make songs out of this together.

On the same day, André, Jonatan and me experimented till 5 in the morning. Somehow we played around with dark synthesizer sounds and beats. It was just for fun, we simply liked it. But at the same time we started to get a relationship to the songs, to the special sound and to this whole creative process.

André:

I never actually experienced a process running so smoothly. I think that’s why we all had the same ideas from the beginning.

Claes:

We realized that we compliment each other very well. Each of us is good at his special field of work and benefits from the skills of the others. When I’m done with an idea, I can pass it on to Jonatan or André who bring in their own part in. It basically works like a clockwork. This smoothness is pretty rare. I’ve been playing in bands for so many years and never experienced that way of working together.

Jonas:

Electronic music is an integral part of the European club culture. If you go out, you’re mostly surrounded by this kind of music. That’s the sound we’re dancing to nowadays – and I’m sure you guys do too when you’re in a club in Gothenburg, Stockholm or Berlin. Could it be that you simply built a bridge between your professional life and your leisure habits?

Claes:

Interestingly I never thought about this. We’ve been fans of electronic sounds since we were children. I personally got hooked on this music very early on. But I never felt a need to combine this with my own stuff. At DNKL, it just happened by coincidence when we were experimenting with new things.

Jonas:

Compared to the late 1990s and early 2000s, electronic music is very popular today. This music doesn’t hurt anybody when it’s played in supermarkets or shopping malls – even Coldplay have an electronic track on their new record! Do you think that’s a good development?

André:

In Sweden, a lot of people didn’t want to listen to electronic music till things like Avicii or Swedish House Mafia came up.

Claes:

I think it’s a natural development. In the entire music history there have always been reactions like that – and reactions against these reactions.

André:

And it’s fun. Ten years ago, the kids wanted to get a guitar for Christmas. Today they want a MacBook. And they want to be famous. So many people are making electronic music for no reason. It’s so easy today to get all these tools like Ableton or Logic. With those, you can create a house beat in two seconds.

The audience will never get tired of seeing a real musician doing something live. Music will always survive for its best.

Jonas:

It’s the same with photography. For more and more kids, an expensive photo camera is like an accessory or a lifestyle object. These people don’t reflect that this instrument could enable them to express themselves in an artificial way.

André (laughs):

Yes, they take a picture in the automatic mode and share it online after using an Instagram filter. But to be serious: I think it’s generally a good thing that young people try things out.

Claes:

There’s still a lot of laptop users in the electronic music scene. But nowadays, there is one change you can see: More and more artists bring real instruments on stage. It’s a new development, I didn’t see this even five or six years ago. But it seems to be the next logical step. The audience will never get tired of seeing a real musician doing something live. Music will always survive for its best. That’s the reason why I wouldn’t say that it’s good or bad. Everybody should do what sounds good to him and others.

Jonas:

So you’re in a lucky situation because you’ve learned to play real instruments.

André:

Not having any instrument skills can be a strength, too. When you do a lot of samples and stuff and you don’t know which key you’re playing, the result can be very refreshing and cool.

Jonatan:

No rules, that’s good.

Claes:

But when you’ve learned to play an instrument, it’s much easier to bring organic or acoustic music parts into an electronic track. They’re hard to simulate.

Jonas:

A few weeks ago, I read a very interesting sentence about your band: “DNKL – it’s three guys from Sweden. That’s all you have to know.” Is this really all that people should know about you and your music?

Jonatan (laughs):

About us personally – yes! We’re not that interesting as people. Just three guys who love hanging out, drinking beer and making music.

Claes:

We want the focus to be on the music. The project itself is important, not the personalities or individual stories behind it. Nowadays everytime someone puts up a great track, people directly want to know everything about this person: What is he doing in his private life? What kind of fashion does he like? Is he vegan?

In the beginning of DNKL when we experimented around, we were more touched by the elements of darkness. That’s the reason why we started to make songs out of it.

Jonas:

My question was related to the meaning of the word “dunkel”. This word is highly charged with a range of emotions: It arouses a lot of images, feelings and memories inside of every human. For me it is understandable if people want to find out who’s behind this strong word – and what exactly the personal motivation is of creating such an intense world around the music.

When I’m personally listening to your songs, the same questions come up. Interestingly I’ve been experiencing you guys as very open-minded, funny and laid-back people. Do you use your music to express parts of your character that you wouldn’t show otherwise?

Claes:

That’s how people generally are – including us. For sure, we’re all happy people, but we also carry things with us all the time. A creative process is perfect for expressing things that are maybe happening inside of you. The result can consist of very joyful tracks or of very dark ones. In the beginning of DNKL when we experimented around, we were more touched by the elements of darkness. That’s the reason why we started to make songs out of it.

Some people find that this is melancholic, but I wouldn’t say that. For me personally it is the natural way of creating a song. It doesn’t reflect the way we meet people on the street or hang around with friends. But it is still a huge part of us. If you were to live with us for one year in a cabin, you would experience the depth of our personalities and see that we are more than just three guys coming to Berlin to have fun.

André:

Darkness can be very inspiring. For me, creative processes mainly take place at night. I can’t imagine sitting in the sun and writing songs.

Jonatan:

In Sweden, it’s dark for eight or nine months – everything there is dark and cold as fuck. So what do you do when you go to the Studio? You start making dark beats. It’s the most natural thing I actually know. I generally love it when a sound is dark, wide and mysterious. That’s just me.

Jonas:

The first music video you released – the video to the song “Hunt” – conjured up very sensuous and esthetic kind of darkness. How did the movie idea come up?

Claes:

It was a short movie that already existed. It was created by the German filmmakers Jan David Günther and Bassi Lichtenberg, we found it by coincidence.

André:

We had four movies for inspirational purpose. When we watched this video, we said: “Jesus Christ, this is so good! It fits exactly to the music, to the lyrics, to the mood – to everything! This is our movie! We can’t remake anything similar, we need this!”

We sent Jan an email and told him how much we loved it. Luckily he said exactly the same about our song when he heard it. So he allowed us to cut out 45 seconds of the whole film and cut it to the specific beats. Then it was completed – the whole process was finished in one evening.

Jonas:

Your song “Hunt” is a good example of the fact that music can have a perceptible influence on people’s moods and emotions. Do you experience this as a big responsibility?

Claes:

I like that you call it “responsibility”, but I like the word “privilege” more.

Jonas:

Why?

Claes:

There are a lot of bands and artists – I love some of them very much – that don’t bring any sense to their artistry. In my opinion they waste their talent by just doing things that say nothing. I don’t want to sit on any high horses or anything, but as an artist that maybe has thousands of people all over the world listening to his songs, you should know that music is somehow about communicating something. I mean, for me it’s not about putting in a manifest or changing the world, but every musician should know that bringing any words to a sound just for fun doesn’t make any sense.

That’s the reason why I think it’s an absolute privilege when you’re able to reach people with your music. I always want to say something with the music that I’m a part of – through a song text or just instrumentally.

Jonas:

Are there any songs that are able to touch you and create special moods inside of you?

Jonatan:

Of course, there are many tracks!

Claes:

There are some songs you always go back to.

André:

For me, the most inspirational thing is when you’re in a club, listen to a song and wonder: Is this really music? How can you create this kind of sound? When it totally breaks those barriers that you’re building up – that’s really nice!

Jonas:

Claes, two years ago we met for the first time. We had a beer together after you had played a concert in the “Magnet Club”. You told me that you had to do a side-job in a fashion store to manage your life as a musician. Are you still working other jobs on the side? Or are you now able to focus on your art 100 percent?

Claes:

I’m still working. All of us need to get our lives together, we still have to work in part-time jobs to make it go round. But we’re also giving 100 percent to our music – at the same time.

Jonatan (smiles):

No sleep.

Claes:

But to speak for myself, today I can put more time into music than a couple of years ago.

Jonatan:

The same with me.

André:

I’ve been living off of music for some years, but I was always working in bars, too. In my case, I think it’s not very healthy to live only from that. I’ve done a lot of commercials and stuff, but that’s not the way I want to make music. I don’t want to create any songs and sounds for brands. Then I would prefer to work in a bar.

For us, music is living. It’s a passion, you can’t really turn it off.

Jonas:

Do you still have enough time for living?

Claes:

For us, music is living.

André:

I don’t know anything else. It’s my leisure time, it’s my job.

Claes:

It’s a passion, you can’t really turn it off.

André:

It would be nice sometimes.

Claes:

Some weeks you can have a week off and go on vacations with your girlfriend, some weeks it’s impossible to make it happen.

André:

A week off is impossible – it would mean having vacation from the music…

Claes:

…and you never really do that. You bring it into your head end never turn off the inbox either. But when you love to do it, why stop?

Jonas:

Maybe that’s the only thing people have to know about you.

Claes, Jonatan & André:

Maybe.

We turn the recorder off and have the last sip of our coffee. Claes, Jonatan and André smile contentedly, get up from their chairs and help us pack our stuff. Together we leave the office and look around for a nice location outside. But somehow we can’t find a place where a nice atmosphere could emerge. For a moment, we’re at a loss.

Then, suddenly, we remember the dark, light-absorbing passage at the entrance of the building. The three guys get in position and automatically close their eyes. We take some first photos, have a look at the previews and are astonished: This small passage is able to create a wonderful, nearly magic atmosphere. For the next minutes it is totally silent, the clicking camera shutter is the only thing one can hear.

After all portraits are taken, we say goodbye and promise to join the DNKL concert tonight in Kreuzberg. Claes, Jonatan and André thank us and go back to the agency’s office.

We walk back along the Dieffenbachstraße and again allow ourselves to have some ice cream. Today is one of those days in September where the memories of summer are young and the winter still seems to be far away.

But for now, we can’t wait to be surrounded by some darkness.

Even if it’s poetic.

Claes Strängberg, Jonatan Josefsson and André Laos founded the band DNKL. They are living in Gothenburg.

Etnik

Interview — Etnik

Leuchtturm

Endlich ein Mann mit Stil! Klar, wir haben auch ein Herz für FILA-Latschen und Trucker-Cape, aber bei Etnik passt der Dandy Look perfekt zum eleganten Song. Und wer könnte sich diesem filigranem Oberlippenbart entziehen?

14. Dezember 2014 — MYP No. 16 »Meine Stimme« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald

Am Schlesischen Tor im Nordosten Kreuzbergs ist heute alles wie immer. Menschentrauben drängen sich durch den Ein- und Ausgang des kleinen U-Bahnhofs, Tauben verewigen sich auf dem Kopfsteinpflaster, der Geruch fettiger Burger liegt in der Luft. Auf der Straße liefern sich Autofahrer energisch Hupkonzerte, wozu sich alle paar Minuten das Rattern der U1 addiert – Berliner Rush Hour eben.

Wer hier Orientierung sucht, ist fehl am Platz. Und so ist es auch irgendwie bezeichnend, dass es den Leuchtturm, der mal wenige Meter entfernt am Spreeufer stand, schon lange nicht mehr gibt. Viel ist es heutzutage ja ohnehin nicht, was einem noch eine klare Richtung zeigt: Haltung ist ein Luxus, den man sich scheinbar nicht mehr leisten will.

Es ist kurz vor 14 Uhr. Gemütlich schlendern wir von unserem Treffpunkt am Schlesischen Tor in Richtung Spree und steuern die Büros des „Chimperator“-Managements in der Pfuelstraße an, wo wir gleich mit Etnik Zarari zum Gespräch verabredet sind. Der 22jährige Hamburger macht seit einiger Zeit als Künstler der elektronischen Musik von sich reden und ist uns bereits 2013 in einem Buch begegnet. Es trägt den Titel „Legenden von morgen“ – große Worte.

Die Chimperator-Büros wirken freundlich und hell, große Fensterflächen versorgen sie mit einer ordentlichen Portion Tageslicht. Wir werden in einen Konferenzraum am hinteren Ende geführt, wo wir unser Equipment abladen und zwei Stühle für unser Interview arrangieren. Im gleichen Moment betritt Etnik den Raum. Seine wachen Augen werfen uns ein freundliches Hallo entgegen, noch bevor seine Stimme die dazu gehörenden Worte formen kann.

Der junge Musiker ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Erscheinung: Unter dem dunkelblauen Anzug trägt Etnik ein blütenweißes Hemd, das von einer schwarzen Fliege geadelt wird. Das Leder seiner Schuhe ist penibel poliert, der strenge Undercut des dunklen Haars sitzt akkurat. Wenn das mal kein Statement ist!

Wir nehmen auf den Stühlen vor der großen Fensterfläche Platz und starten unser in die Jahre gekommenes Aufnahmegerät. Unter Etniks filigranem Oberlippenbart breitet sich ein kleines Lächeln aus. Es kann losgehen!

Jonas:

Die Autorin Katharina Weiß hat dir letztes Jahr in ihrem Buch „Legenden von morgen“ ein Kapitel gewidmet, viele bezeichnen dich zudem als „Wunderkind des deutschen Techno“. Wie gehst du damit um, wenn dich andere Menschen mit derart großen Titeln belegen?

Etnik:

Ich selbst würde so etwas nie von mir behaupten – ganz im Gegenteil: Ich glaube, dass ich einfach ein ganz normaler Typ bin, der versucht, seine Musik an den Mann zu bringen und das zu tun, was er wirklich mag. Trotzdem schmeicheln mir solche Titel natürlich sehr, keine Frage. Es ist ein schönes, überaus positives Gefühl, so etwas zu hören oder zu lesen.

Jonas:

Als das Buch im Mai 2013 veröffentlicht wurde, hattest du gerade deine Abiturprüfungen hinter dir. Nicht wenige fallen danach ja in ein großes Loch, weil sie nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll.

Etnik:

Bei mir war das eher umgekehrt. Ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, mich mit elektronischer Musik zu beschäftigen, und wollte dieses Thema einfach nicht mehr loslassen – obwohl dadurch anfangs meine schulischen Leistungen ziemlich nachgelassen haben. Mit der Zeit habe ich es aber irgendwie geschafft, beides zu managen und gewissermaßen zweigleisig zu fahren. Und so habe ich das Abi letztendlich doch mit einer recht guten Note bestanden – und mir gleichzeitig musikalisch etwas aufgebaut. Mein Schulabschluss war für mich wie eine Befreiung: Endlich konnte ich mich voll und ganz meiner Musik widmen.

Jonas:

Was ist damals genau passiert, dass du so ein großes Interesse für elektronische Musik entwickelt hast?

Etnik:

Ich bin ganz allgemein ein sehr musikalischer Mensch, das habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern geerbt. Meinen ersten Berührungspunkt mit elektronischer Musik hatte ich allerdings im Jahr 2004, als Benny Benassi seinen Track „Satisfaction“ herausgebracht hat. Das hat mich richtig geflasht! Damals war ich in meinem Freundeskreis leider so ziemlich der Einzige, der das gut fand – quasi ein musikalischer Außenseiter. Aber das war mir egal, ich mochte einfach diesen Musikstil.

Irgendwann bin ich auch auf Sven Väth gestoßen, der abstrakte visuelle Welten um seinen Sound herum kreiert hat. Das hat mich ebenfalls sehr fasziniert – so sehr, dass ich herausfinden wollte, wie man diese Musik produziert und welche Prozesse dahinter stehen. Also habe ich wenig später angefangen, meine ersten eigenen Tracks zu bauen – das muss so um das Jahr 2006 herum gewesen sein.

Jonas:

Du hast Glück, dass du erst im Jahr 2004 auf elektronische Musik aufmerksam geworden bist – zehn Jahre früher hätte dich wohl die große Eurodance-Keule getroffen.

Etnik (lacht):

Oh Gott, ja!

Hätte ich diese Musik in den 80ern oder 90ern gespielt, hätte ich die Leute wahrscheinlich kaum erreicht.

Jonas:

Aber im Ernst: Anfang der 2000er war die elektronische Musik gerade dabei, sich zu emanzipieren und massentauglich zu werden – ähnlich wie etwa der Rock’n Roll einige Jahrzehnte davor. Das macht die Situation einerseits leichter, weil man auf ein breiteres Publikum stößt, andererseits waren damals auch schon etliche andere Electro-Künstler unterwegs, die ihre ersten Gehversuche in diesem Genre bereits hinter sich hatten.

Etnik:

Das mag stimmen. Mein Glück war es aber, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als ich im Jahr 2011 zum ersten Mal im Hamburger Ballsaal spielen durfte, hatte die elektronische Tanzmusik gerade ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. So war es mir möglich, mit meinem Sound den Club zum Brennen zu bringen – wenn man das so sagen darf. Hätte ich diese Musik in den 80ern oder 90ern gespielt, hätte ich die Leute wahrscheinlich kaum erreicht.

Jonas:

Wie kam es zu diesem ersten großen Auftritt, der dir in der Folge auch gleich einen Plattenvertrag beschert hat?

Etnik:

Der Veranstalter des Ballsaal-Events „Jeudi Basement“ hatte mich bereits seit einiger Zeit auf dem Schirm, da er meine Musik über Soundcloud kannte. Irgendwann entschied er sich, mir einen Donnerstag zu geben – und so trat ich zum ersten Mal offiziell unter dem Namen Etnik auf. Das war damals eine sehr korrekte Angelegenheit!

Dabei wollte ich eigentlich in dieser frühen Phase meiner Musik noch gar nicht vor Publikum auftreten, sondern einen eher konservativen Weg gehen, das heißt mir zuerst einmal ein Basement schaffen, ein Label suchen und einige Sachen releasen. Kurz gesagt: Ich wollte zuallererst etwas erzeugen, mit dem ich mich klassifizieren kann. Den Auftritt im Ballsaal hatte ich daher für mich eher als eine Ausnahme verbucht – aber diese Ausnahme hat letztendlich dazu geführt, dass ich einen Major-Label Vertrag unterschreiben konnte.

Jonas:

Du gehörst zu einer Generation junger Künstler, für die klassische Prozesse und Karrierewege der Musikindustrie nicht mehr gültig scheinen – schon alleine deshalb, weil das Medium Internet eine ganz neue Ausgangsbasis für junge Talente geschaffen hat. Diese hat beispielsweise vor 20 Jahren so noch nicht existiert. Heutzutage kann es passieren, dass ein junger Mensch innerhalb weniger Tage durch das Internet zum Star wird – und in kürzester Zeit mehr Erfolg hat als jemand, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht. Schürt das in gewisser Weise Neid?

Etnik:

Vielleicht. Ich glaube, dass es vor allem im Musikbusiness verheerend ist, in der alten Welt zurückzubleiben und sich nicht mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Für meine Generation ist es selbstverständlich, sich ständig im Internet zu bewegen und überall online zu sein. Und genauso selbstverständlich ist es auch, dass man das, was man tun, zuerst im Internet publiziert.

Gerade neue Musik verbreitet sich im Netz wahnsinnig schnell, die Plattform Soundcloud ist dafür das beste Beispiel. Dort kann man quasi über Nacht erfolgreich werden – nicht nur national, sondern auch international. Derjenige, der weiß, wie er dieses Medium gezielt für sich nutzen kann und dessen Prozesse überschaut, kann sich damit etwas wirklich Großes aufbauen.

Jonas:

Dein Sound wirkt sehr energiegeladen, straight und beinahe kompromisslos. Gibt es für dich selbst eine Schnittstelle zwischen deiner Musik und deiner eigenen Persönlichkeit?

Etnik:

Ich sehe diese Schnittstelle eher zwischen der Musik und meinem Äußeren. Dieser Look steht eigentlich für alles, wofür auch der Sound steht: Ich versuche bei beidem, alles sehr clean, unkompliziert und minimalistisch zu halten. Das heißt: Was ich in der Mode mag, versuche ich auch über meine Musik zu transportieren.

Daher möchte ich bei meinen Auftritten keine bunte Konfettishow hinlegen, sondern über die Musik und das Outfit einen klaren Stil kommunizieren – diese Einheit aus Sound und Look mag ich sehr.

Jonas:

Kann man die Grafik deines Etnik-Logos als logische Konsequenz dieser Einheit verstehen?

Etnik:

Absolut. Ich war so besessen davon, auch in meinem Logo diesen Stil zu etablieren, dass ich mir monatelang diverse Photoshop-Skills angeeignet habe, um meine Ideen zu diesem Zeichen irgendwie grafisch umsetzen zu können. Daher freut es mich total, dass das Logo mittlerweile einen gewissen Wiedererkennungswert hat und die Leute es mit Etnik verbinden.

Ich bin sowieso ein großer Freund davon, Dinge selbst zu gestalten. Ich mag es zum Beispiel, meine eigenen Plattencover zu entwerfen. Man selbst ist ja immer noch am nächsten an seiner Musik dran und weiß besser als jeder andere, welches Gefühl damit transportiert werden soll.

Jonas:

Jeder gestandene Kommunikationsdesigner würde sich normalerweise die Haare raufen, wenn der Kunde sagt, er gestaltet lieber selbst.

Etnik (lacht):

Ja, ich weiß.

Jonas:

Glücklicherweise kann sich das Ergebnis sehen lassen, das Logo passt gut zum Look & Feel der Figur Etnik. Empfindest du diese cleane, straighte Welt, die du um deine Musik herum erschaffen hast, als eine Direktive für dich selbst?

Etnik:

Ja, das ist sie mittlerweile. Mir ist es wichtig, diesen Stil durch alles, was ich tue, durchzudeklinieren. Ich möchte in jedem Bereich eine gewisse Konstanz herstellen – ohne aber dabei irgendeine Form von Monotonie zu erzeugen.

Ich gestatte mir Änderungen, die nach außen hin vielleicht eher unscheinbar oder dezent wirken, die für mich selbst aber eine große Bedeutung haben.

Jonas:

Welche Veränderungen kannst du dir selbst bei diesem klar definierten Stil überhaupt gestatten?

Etnik:

Ich gestatte mir Änderungen, die nach außen hin vielleicht eher unscheinbar oder dezent wirken, die für mich selbst aber eine große Bedeutung haben. Gerade wenn der Stil so klar definiert ist, können kleine Veränderungen die Aussage entscheidend beeinflussen.

Auf den Look bezogen kann das beispielsweise heißen, dass eine Fliege aus feinem Anzugstoff etwas anderes kommuniziert als eine aus gewebtem, legerem Stoff – nur ein kleiner Unterschied, der vielleicht aber etwas Entscheidendes über meine Stimmung verrät.

Musikalisch gesehen habe ich vor kurzem Veränderung zugelassen, indem ich etwas Neues ausprobiert habe – ich habe auf meiner neuen EP zu den klassischen Techno-Tracks eine HipHop-Komponente addiert: Gemeinsam mit dem Rapper Mykki Blanco ist dabei der Track „Unclassified“ entstanden. Und obwohl diese Zusammenarbeit für mich eine absolut neue Erfahrung war, war es mir auch hier wichtig, eine gewisse Ästhetik beizubehalten, die zu meinem Stil passt.

Jonas:

Gibt es eigentlich auch einen Etnik, der morgens im Jogginganzug zum Bäcker geht?

Etnik (lacht):

Den gibt es, den gibt es tatsächlich! Wenn ich beispielsweise zuhause bin und produziere, kleide ich mich so, wie es am bequemsten ist. Trotzdem finde ich es wesentlich spannender, immer wieder in meine Etnik-Rolle zu schlüpfen und den damit verbundenen Stil zu leben ¬– das fühlt sich für mich auch irgendwie authentischer an.

Jonas:

Wie kam es zu dieser doch eher außergewöhnlichen Kooperation mit Mykki Blanco, von der du eben gesprochen hast? Er hat ja wahrscheinlich nicht einfach angerufen und gefragt, ob du mit ihm zusammen Musik machen willst.

Etnik (lächelt):

Lustigerweise doch! Es war zwar nicht genau so, aber so ähnlich. Sein amerikanisches Label OWSLA hatte sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ich Interesse hätte, ein gemeinsames Feature mit Mykki zu produzieren. Ich habe dann sehr intensiv recherchiert und mich mit seiner Kunst sowie seiner Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich hatte das Gefühl, das könnte funktionieren – also habe ich zugesagt. Tatsächlich waren wir beide auch ein echt starkes Team, als wir das Ganze wenig später produziert haben.

Jonas:

Planst du für deine zukünftigen EP’s und Alben ebenfalls, einen solchen „Ausreißer-Track“ mit auf die Platte zu nehmen?

Etnik:

Mit Sicherheit! Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das beibehalten werde. Ich brauche sowieso ständig neuen Input, der mich auf Trab hält. Ein solcher Track ist auf einer Platte wie eine Spielwiese, der ein interessantes Gegenstück zu den cleanen, konsequenten Techno-Stücken bildet. Da kann ich mich selbst in gewisser Weise fallen lassen, ohne dabei an Persönlichkeit einbüßen zu müssen.

Jonas:

Die beste Blaupause, ob und wie so ein Track funktioniert, liefert dir ja wahrscheinlich erst der Auftritt in einem Club inklusive der Reaktionen des Publikums.

Etnik:

Ja, das ist für einen DJ immer der wichtigste Moment: wenn man zum ersten Mal spürt, wie das, was man zuhause peu à peu zusammengesetzt hat, im echten Leben ankommt.

Ich lege immer nur das auf, wozu ich selbst gerne tanzen würde. Ehrlich gesagt wäre ich manchmal bei meinen Sets sogar lieber auf der Tanzfläche als hinter den Plattentellern.

Jonas:

Als Rezipient da unten auf der Tanzfläche ist man immer wieder überrascht, welche Macht ein Fremder über die Bewegungen des eigenen Körpers entwickeln kann. Spielst du als DJ mit dieser Macht?

Etnik:

Nein, damit spiele ich nicht. Mir ist diese Macht auch nicht wirklich bewusst. Ich versuche einfach, ein Crowdpleaser zu sein, ohne mich selbst dabei zu verstellen. Ich lege immer nur das auf, wozu ich selbst gerne tanzen würde. Ehrlich gesagt wäre ich manchmal bei meinen Sets sogar lieber auf der Tanzfläche als hinter den Plattentellern.

Trotzdem schmeichelt es mir natürlich sehr, wenn ich merke, dass sich bei meinem Auftritt die Tanzfläche füllt und sich die Leute zu meiner Musik bewegen. Ich empfinde diese Situation immer als ein riesengroßes Kompliment, so etwas macht mich superhappy.

Jonas:

Und dabei sind dir kleinere Clubs lieber als große?

Etnik:

Prinzipiell ja, ich finde kleinere Clubs irgendwie angenehmer. Mittlerweile durfte ich aber auch die eine oder andere Festivalerfahrung sammeln und muss sagen, dass das ebenfalls irgendwas hat. Es ist cool zu sehen, wie die Leute auf einer so breiten Fläche und dazu noch tagsüber eine so gewaltige Energie entwickeln können. Ich mag einfach beide Welten sehr – denn beides hat seine Vorteile: In einem kleinen Club kann man viel besser Neues ausprobieren, man erhält ein sofortiges und unmittelbares Feedback von den Leuten auf der Tanzfläche. Dafür hat man auf einer Festivalbühne wesentlich mehr Adrenalin im Blut und erlebt seinen Auftritt selbst noch intensiver.

Etnik erhebt sich von seinem Stuhl, greift zu einem Glas und schenkt sich etwas Wasser ein. Wir nutzen die Gelegenheit, um ebenfalls einen kurzen Break zu machen und einen prüfenden Blick aus dem Fenster zu werfen. Die Lichtverhältnisse sind gerade super, also verlegen wir unser Gespräch nach draußen.

Gemeinsam spazieren wir an der Spree entlang und machen an der historischen Doppelkaianlage des Ufers Halt, wo bis zum zweiten Weltkrieg noch ein Leuchtturm stand. Heute erinnert eine Kunstinstallation an den im Krieg zerstörten Turm: eine große rote Signalkugel, die sich abhängig vom Schiffsverkehr an einem dünnen Aluminiummast auf und ab bewegt.

Wir steigen eine breite Steintreppe hinab, die seitlich von einem erhabenen Geländer aus gußeißernen Ornamenten begrenzt wird. Etnik positioniert sich auf einer der Stufen und richtet den Blick in die Kamera. Für einen Moment wirkt es, als wären Umgebung und Künstler untrennbar miteinander verbunden – und hätten eine große Klammer um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemacht.

Jonas:

Dein erster Auftritt vor Publikum liegt jetzt über drei Jahre zurück, vor etwa acht Jahren hast du angefangen, Musik zu machen. Gab es für dich zuhause immer einen großen Rückhalt für das, was du tust?

Etnik:

Meine Eltern haben mich immer unterstützt – und zwar in der Form, dass sie mir nicht ständig über die Schulter geschaut haben und mitreden wollten. Sie haben mich eher dazu ermutigt, das zu tun, worauf ich Lust habe und was ich für richtig halte. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar – und dafür, dass sie meine erste Musik-Software finanziert haben.

Die Haltung meiner Eltern macht mich bis heute sehr glücklich, vor allem weil ich weiß, dass sich einige meiner Freunde neben der Schule künstlerisch nicht so entfalten konnten, wie sie es gerne getan hätten. Deren Eltern haben die klare Ansage gemacht: Schule geht grundsätzlich vor.

Das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Das Musikbusiness ist riskant – und so schnell, wie der Erfolg kommt, kann er auch wieder gehen. Wenn man also seine gesamte Energie auf den Schulabschluss verwendet, ist man auf der sicheren Seite. Vielleicht versuche ich daher auch, in allem, was ich tue, so konsequent zu sein und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Es gab bei uns zuhause nie die Attitüde, dass jemand dachte, der Größte sein zu müssen. So eine „Hier komme ich!“-Mentalität, wie sie viele haben, war uns Gott sei Dank fremd.

Jonas:

Gibt es etwas, dass dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben?

Etnik:

Ja, eine gewisse Zurückhaltung und Selbstreflektiertheit. Es gab bei uns zuhause nie die Attitüde, dass jemand dachte, der Größte sein zu müssen. So eine „Hier komme ich!“-Mentalität, wie sie viele haben, war uns Gott sei Dank fremd.

Jonas:

Das ist eine sehr hanseatische Haltung.

Etnik (lacht):

Stimmt. Ich bin einfach sehr open-mindet. Aber auch das ist ja typisch Hamburg.

Jonas:

Hamburg, das Tor zur Welt! Du selbst bist ziemlich herumgekommen in den letzten Jahren, warst unter anderem in Australien und Kalifornien. Kannst du dir vorstellen, irgendwann einmal aus Hamburg wegzuziehen?

Etnik:

Mit Sicherheit, aber nicht dauerhaft. Hamburg ist und bleibt für mich einfach die Nr. 1 – und die möchte ich ungern für immer verlassen. Ich kann mir deshalb vorstellen, vielleicht mal für einige Jahre irgendwo anders zu leben, um mich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Jonas:

Hättest du ein Traumziel?

Etnik:

Ich habe kein wirkliches Traumziel, aber L.A. mag ich schon sehr gerne. Wenn man dort einige Wochen verbringen kann und auf Festivals oder in Clubs spielen darf, ist das klasse. Insgesamt muss für mich dabei aber immer die Balance zwischen Ausland und Zuhause stimmen.

Jonas:

Leider geht in den Clubs in L.A. schon um 2:00 Uhr das Licht an.

Etnik:

Ja, das ist doof – in Australien ist es übrigens ähnlich. Daran erkennt man, in welcher glücklichen und freien Lage wir clubmäßig in Deutschland sind. Diese Freiheit hat mich auch sehr geprägt: Mit 18 war ich ein wirklich krasses Clubkind. Damals hätte ich einiges verpasst, wenn man in Hamburg schon um 2:00 Uhr das Licht angemacht wäre.

Jonas:

Das Licht ist wiederum der Vorteil von L.A. – diese Sonne gibt es weder in Hamburg noch in Berlin. Manche sagen sogar, das Licht dort sei magisch und könne besonders viel kreative Energie freisetzen.

Etnik:

Oh ja.

Jonas:

Gibt es etwas, wovon du träumst?

Etnik:

Ich träume von nichts Großem. Ich würde fast behaupten, dass ich meinen Traum eigentlich schon erfüllt habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher erreichen konnte, und freue mich, wie meine Musik bei den Menschen ankommt. Aber wie heißt es so schön: Nach oben hin gibt es keine Grenzen. Wer weiß, was noch passiert.

Es wird kühler, wir laufen zurück zu den „Chimperator“-Büros. Als wir bereits am Eingang stehen, entdecken wir am Ende der Straße eine unscheinbare Wand aus grau bemalten Backsteinen. Spontan entscheiden wir, dort noch einige Fotos zu schießen.

Etnik geht vor der Backsteinwand in Position, richtet den Rücken auf und fixiert uns mit seinem Blick. Für einen Moment halten wir inne und schauen uns gegenseitig an. Haltung ist ein Luxus, den man sich nicht mehr leisten will?

Gott sei Dank gibt es noch Ausnahmen – sie sind die Leuchttürme unserer Zeit.

Und in Hamburg gibt es davon einige.

Etnik Zarari ist 22 Jahre alt, Musiker und lebt in Hamburg.

MIA.

Interview — MIA.

Wunderland

Man hasst sie oder man liebt sie – seit Jahren tanzt und frohlockt die knallbunte Mieze Katz mit ihrer Band MIA. durch die deutsche Pop-Landschaft. Wir konfrontieren sie mit der Frage, warum sie bei DSDS mitgemacht hat und ob sie sich als Vorbild sieht.

14. Dezember 2014 — MYP No. 16 »Meine Stimme« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Die frühen 90er in Berlin – was muss das für eine Zeit gewesen sein! Wer sich heute auf die Suche macht nach Zeugnissen der Jahre nach dem Mauerfall, stößt auf unzählige Fotos, Filme und Erzählungen. Doch so lebendig die Erinnerungen an damals auch erscheinen mögen – sie alle zeichnen das Bild einer Stadt, die es so nicht mehr gibt.

Aber was sind schon Straßenzüge und Fassaden? Wichtig sind nur die Gefühle, die diese Stadt erzeugt. Und Gott sei Dank: An ihnen hat sich nichts geändert.

Aus dieser Perspektive wirken jene alten Fotos, Filme und Erzählungen plötzlich nah und ganz vertraut: Mal fühlt sich ihr Berlin so nüchtern-melancholisch an wie im Video zu Efdemins „Transducer“, mal wirkt es wild und ausgelassen wie im Bildband „Berlin Wonderland“.

Dieses Buch hat es uns angetan: Die Fotos darin dokumentieren die „Wilden Jahre“ in Berlin von 1990 bis 1996 – und enden damit dort, wo kurz darauf die aufregende Geschichte der Band MIA. beginnt. Also klemmen wir uns das gute Stück kurzerhand unter den Arm und machen uns auf den Weg nach Weißensee. Dort sind wir heute mit Mieze Katz, der MIA.-Frontfrau, zum Gespräch verabredet. Vielleicht kann sie uns helfen zu verstehen, wie es damals genau war in diesem Wunderland – dem Berlin der frühen 90er.