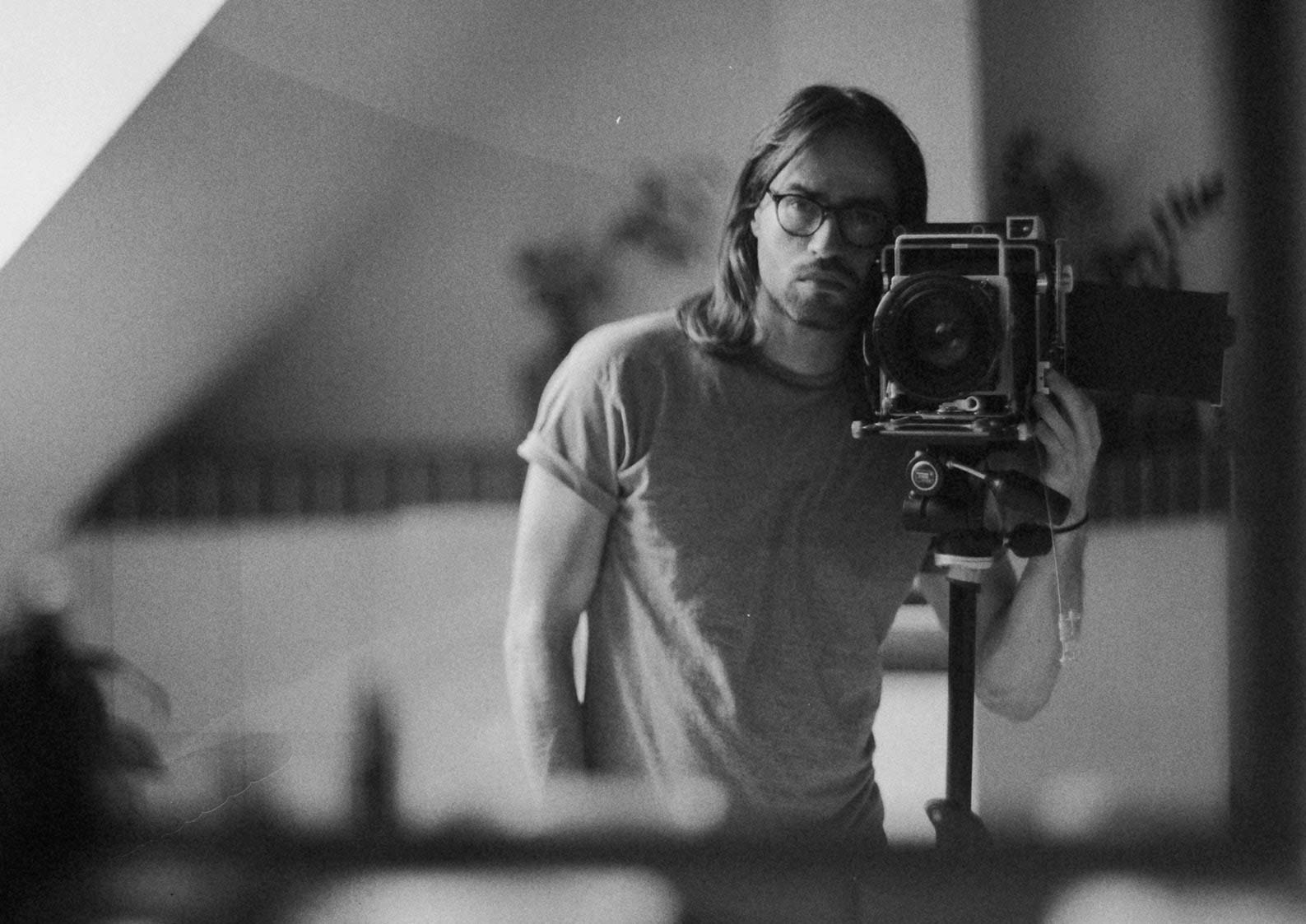

Steven Cook

Interview — Steven Cook

Design by Culture

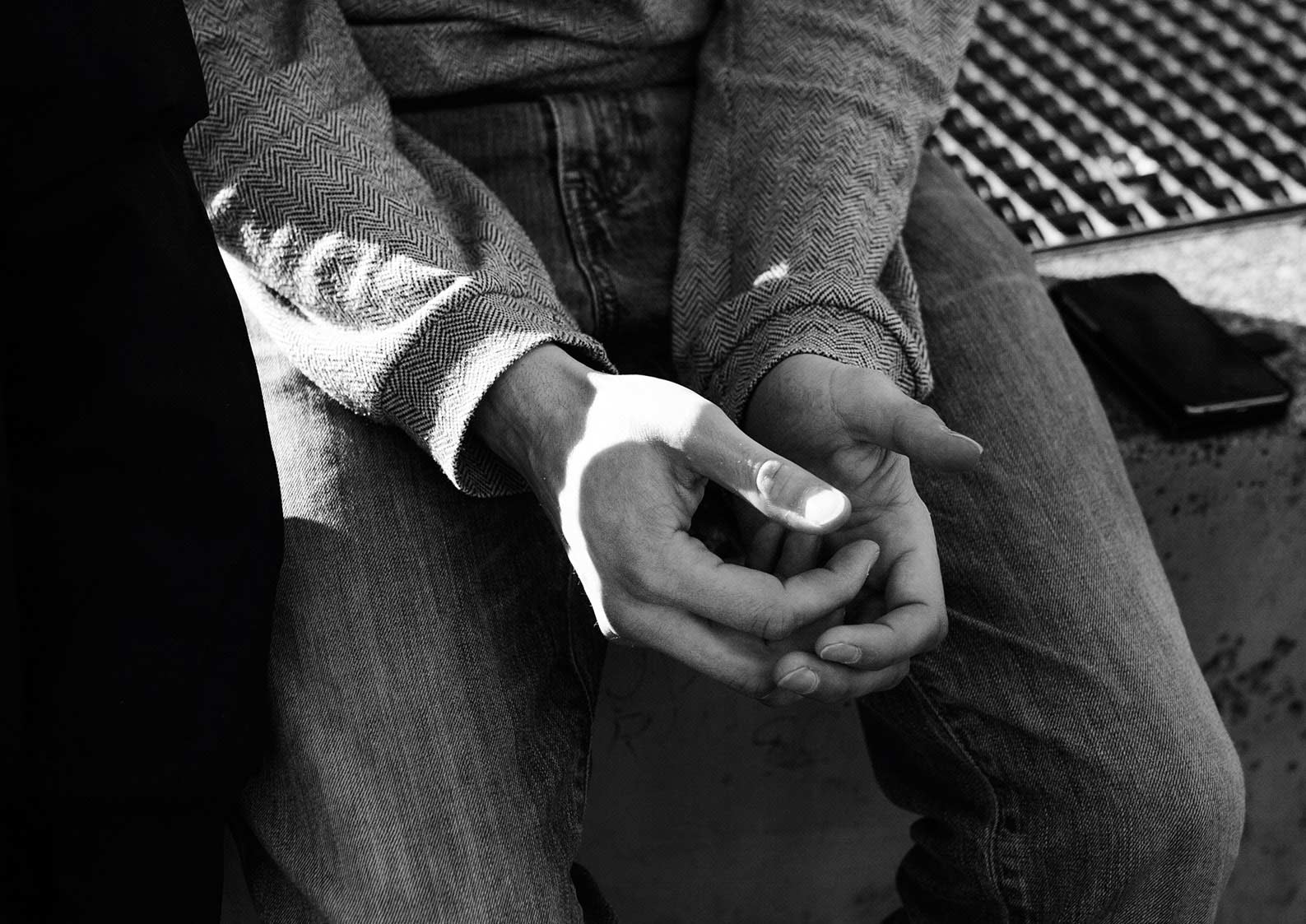

Steven Cook ist Designer und Experte für Markenkultur. Seine beruflichen Anfänge fand der gebürtige Kalifornier in der wilden Surf- und Snowboardwelt, heute ist er Partner der Berliner Kreativagentur Edenspiekermann. Ein Gespräch über die Bedeutung von Marke und Design.

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald

Das „Zentrale Männergefängnis Ost-Berlin“ im Stadtteil Rummelsburg diente jahrzehntelang der DDR-Regierung als Sammelstelle für politische Gefangene und sogenannte „asoziale Elemente“. Als im November 1989 die Mauer fiel, war auch das Schicksal des Gefängnisses besiegelt. Kurz nach der Wiedervereinigung wurde es geschlossen. Für immer.

Doch was macht man mit einem alten Knastgelände – vor allem, wenn es so eine exponierte Lage hat wie dieses? Das Gefängnisareal im Nordosten der Rummelsburger Bucht liegt direkt am Wasser und bietet einen beeindruckenden Blick auf die Spree und die Halbinsel Alt-Stralau.

Heute, ein gutes Vierteljahrhundert später, ist das Problem gelöst. Wo Menschen einst auf engstem Raum mit Freiheitsentzug bestraft wurden, ist in den letzten Jahren eine gediegene Wohnsiedlung entstanden. Zwischen alten Backsteinbauten, die man aufwendig entkernt, saniert und mit Loftwohnungen bestückt hat, reihen sich diverse Mehrfamilien-Bungalows aneinander – schlicht, modern und funktional gestaltet. „Bauhousy“ eben, wie man heute so schön sagt. Steven Cook, der an der südkalifornischen Pazifikküste geboren und aufgewachsen ist, lebt mit seiner Familie in einem dieser Bungalows und hat es sich mehr als gemütlich gemacht.

Jonas:

Kennst du den Artikel über Grundschüler aus Hermosa Beach, der Mitte letzten Jahres auf ZEIT online veröffentlicht wurde? Headline: „Achtung, surfende Schulkinder!“ Subline: „Wer lebt, wo andere Urlaub machen, kann jeden Tag surfen. Um den Neid deutscher 13-Jähriger zu befeuern, zeigen wir, was Jungs in Kalifornien vor der Schule so treiben.“ Dazu gibt es eine Fotostrecke, die dokumentiert, wie sich am frühen Morgen in einer kleinen Küstenstadt südlich von Los Angeles eine Horde Zwölfjähriger zum Surfen trifft. Wenn man dort aufwächst, muss man eine glückliche Kindheit haben, oder?

Ich gehörte zu den Skatern, nicht zu den Surfern – zwischen diesen beiden Gruppen gibt es öfter mal Konflikte.

Steven (schaut sich den Artikel auf dem Smartphone an):

Ich selbst komme aus Huntington Beach. Das ist von Hermosa Beach zwar eine knappe Autostunde entfernt, aber es sieht dort fast genauso aus. Ich persönlich hatte eine sehr glückliche Kindheit, allerdings gehörte ich zu den Skatern, nicht zu den Surfern – zwischen diesen beiden Gruppen gibt es öfter mal Konflikte. (Steven grinst) Dass die Kids vor der Schule surfen gehen, ist in der Gegend ganz normal – auch viele Erwachsene tun das, bevor sie zur Arbeit fahren.

Jonas:

So etwas kenne ich nur aus der TV-Serie „The O.C.“, in der Rechtsanwalt Sandy Cohen morgens immer eine Runde surft, bevor er ins Büro fährt. Ist das nicht fast schon ein wenig cheesy?

Steven:

Klar, das ist natürlich ein großes Klischee, das in der Serie bedient wird. Aber in Kalifornien ist so etwas tatsächlich ganz normal, zumindest man direkt an der Küste wohnt. Anderswo gehen die Leute ja auch joggen, bevor sie zur Arbeit fahren.

Jonas:

Neben deiner Leidenschaft fürs Skaten hast du irgendwann das Thema Design für dich entdeckt. Wie kam es dazu?

Steven:

Ich glaube, mich hat Design schon immer interessiert – genauso wie Architektur. An amerikanischen Highschools hat man die Möglichkeit, neben dem regulären Unterricht sogenannte „Vocational Classes“ zu belegen. Bei diesen Unterrichtseinheiten geht es darum, Schüler an bestimmte Berufe heranzuführen und ihnen erste praktische Fähigkeiten zu vermitteln, beispielsweise in Fotografie, Malerei oder Zeichnen.

An meiner Schule gab es damals zwei Fächer, die mich besonders interessiert haben: „Drafting“ und „Graphic Arts“. Wegen des Bezugs zur Architektur habe ich zuerst „Drafting“, also technisches Zeichnen, belegt. Im nächsten Jahr habe ich Grafikdesign ausprobiert – das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.

Dummerweise durfte man einen Kurs nicht zweimal hintereinander belegen. Da mein Lehrer aber gemerkt hat, wie viel mir das Ganze bedeutete und dass bei mir wohl ein gewisses Talent vorhanden war, hat er mich kurzerhand zu seinem Assistent gemacht. So konnte er mit einem Trick die Vorschrift umgehen. Und mir war es möglich, noch ein weiteres Jahr zu bleiben. Spätestens ab diesem Punkt habe ich gewusst, dass ich mal einen Beruf haben werde, der etwas mit Design zu tun hat.

Jonas:

Was kann einem Besseres passieren, als mit so einer klaren Vorstellung die Highschool abzuschließen?

Steven:

Das stimmt. Allerdings habe ich mich in den ersten Jahren nach der Highschool nicht wirklich mit Design beschäftigt. Als ich auf dem Junior College war – das kommt in den USA nach der Highschool – hatte ich plötzlich die Idee, mich in Richtung Innenarchitektur zu orientieren. Aber auch das habe ich relativ schnell wieder verworfen und mich entschieden, zuerst einmal in der Firma meines Stiefbruders zu arbeiten – im Bereich Investmentbanking.

Jonas:

Du warst Investmentbanker?

Steven:

Ja, das war fantastisch! In diesem Job habe ich gelernt, wie man verkauft. Nach etwa 18 Monaten habe ich aber auch damit aufgehört und bin kurzerhand in die Berge gezogen. Dort habe ich viereinhalb Jahre lang nichts anderes gemacht, als zu snowboarden.

Jonas:

Und vom Snowboarden alleine kann man überleben?

Steven:

Reich wird man damit natürlich nicht. Aber seit der Highschool war Snowboarden irgendwie ein großes Ding für mich. Und da ich darin auch nicht so schlecht war, habe mich auf die Suche nach Sponsoren gemacht. Bereits nach wenigen Monaten hatte ich diverse Firmen an der Hand, die mich unterstützt haben – zwar nicht mit Geld, aber dafür mit einem Haufen Zeug und Ausrüstung. Außerdem hatte ich in der Zeit den einen oder anderen Nebenjob. So bin ich ganz gut über die Runden gekommen.

Jonas:

Was genau hat dich nach viereinhalb Jahren Snowboarden wieder zurück zum Design gebracht?

Steven:

Während meiner Zeit in den Bergen habe ich irgendwann nach Möglichkeiten gesucht, wieder etwas im Design-Bereich zu machen. Meine damalige Freundin, die bei Intel in der Abteilung für künstliche Intelligenz arbeitete, sagte eines Tages zu mir: „You are such a visual person. You should be a web designer, this is your thing. You should create websites!“

Das war der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, wieder Design zu studieren. Also habe ich mich am „Platt College“ im Nordosten von Los Angeles eingeschrieben und dort zwei Jahre später mein Diplom in Grafikdesign gemacht. Anschließend bin ich an das berühmte „Pasadena ArtCenter College of Design“ gewechselt und habe dort noch ein weiteres Jahr studiert. Das muss um 1999 gewesen sein.

Jonas:

Noch sechs Jahre zuvor hat Bill Gates gesagt: „Das Internet ist nur ein Hype.“

Steven (Steven lacht laut):

Ich glaube, heute würde er das etwas anders sehen.

Jonas:

Vor kurzem hat mir ein ehemaliger Marketing-Verantwortlicher von Daimler erzählt, dass der Konzern Anfang der 90er Jahre nach einem geeigneten Standort für ein Mercedes-Benz Design Center gesucht hat. Damals hat man sich letztendlich dazu entschieden, sich in der Gegend um Los Angeles anzusiedeln – nicht zuletzt, weil man in Reichweite zum Pasadena ArtCenter sein wollte. Er sagte, dass den Leuten bei Mercedes-Benz damals bewusst wurde, dass man als Marke dorthin müsse, wo die Kreativen seien. Und nicht umgekehrt.

Steven:

Das stimmt. Das Besondere an dieser Hochschule ist, dass man sich dort weniger theoretisch mit Kunst und Design befasst, sondern einen eher pragmatischeren Ansatz mit mehr Praxisbezug verfolgt. Das macht das ArtCenter meiner Meinung nach so einzigartig – mal ganz abgesehen von der faszinierenden Lage des Campus.

Die Absolventen dort sind nicht nur hochkreativ und talentiert, sie haben gleichzeitig auch ein großes Gespür für die wirtschaftliche Bedeutung von Design sowie die vielen Möglichkeiten, die es heutzutage bietet. Daher können sie nach ihrem Abschluss oft auch in höhere Karrierestufen einsteigen als andere.

Jonas:

Das heißt, das Pasadena ArtCenter hat dir einen ganz neuen Blick auf Design eröffnet?

Unser Job besteht zu 80 Prozent daraus, dem Auftraggeber die Hand zu halten. Nur 20 Prozent der Arbeit ist tatsächlich Design.

Steven:

In meinem Fall war dafür nicht das ArtCenter verantwortlich, sondern mein Grafikdesign-Lehrer an der Highschool. Er sagte immer: „Unser Job besteht zu 80 Prozent daraus, dem Auftraggeber die Hand zu halten. Nur 20 Prozent der Arbeit ist tatsächlich Design.“ (Steven lacht)

Jonas:

Ein interessanter Satz.

Steven:

Nicht nur interessant, sondern auch wahr. Als Designer arbeiten bedeutet, seine Auftraggeber zu beraten und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Und es geht darum, eine Verbindung zwischen der Qualität der eigenen Arbeit und der Wertigkeit des Business der Auftraggeber zu schaffen. Wenn ich eine Broschüre oder eine Website so gestalten kann, dass meine Auftraggeber dadurch besser verkaufen, ist das ein direkter Beleg für die Qualität meiner eigenen Arbeit, meines eigenen Designs. Das ist etwas, was ich schon sehr früh gelernt habe – und womit ich natürlich auch schon öfter meine Schwierigkeiten hatte.

Als Designer ist man ja immer bestrebt, abgefahrene Buchcover oder anderen fancy Stuff zu gestalten. Vor allem, wenn man neu in dem Job ist, denkt man, dass man sich hauptsächlich über die künstlerische Komponente positionieren muss, und bietet den Auftraggebern dementsprechend die ausgefallensten Entwürfe an. Irgendwann lernt man aber, dass das eigene Geschäftsmodell nur funktioniert, wenn man auch die Funktionalität seines Designs gewährleisten kann. Bei Kreativen entsteht in solchen Situationen oft ein Krampf: Der innerste Wunsch ist es, etwas möglichst Außergewöhnliches zu erschaffen, auf der anderen Seite geht es darum, seinen Auftraggebern zu ermöglichen, beispielsweise über das, was man da gestaltet hat, möglichst viele Elektrowerkzeuge zu verkaufen.

Jonas:

Das heißt, im Endeffekt geht es weniger darum, ein Logo oder eine Broschüre zu gestalten, sondern eine Geschäftsbeziehung zu designen.

Steven:

Auf jeden Fall! Für mich ist Design die logische Erweiterung von Businessplan und Unternehmensstrategie. Ich sehe Design als das Tool, das Medium, das Interface, das letztendlich die Verbindung zwischen Konsument und Unternehmen herstellt.

Jonas:

Im Jahr 2000 hast du gemeinsam mit einem Partner deine erste eigene Design-Agentur gegründet und ihr den Namen FDH gegeben. In Deutschland steht diese Abkürzung für „Friss die Hälfte!“.

Steven (lacht):

Diesen Namen werde ich definitiv für meine nächste Firma nehmen! In unserem Fall stand FDH für „Function Design House“.

Jonas:

Das klingt ein wenig nach Bauhaus.

Steven:

Jaja. Mein Geschäftspartner hat deutsche Eltern, die aus dem Schwarzwald stammen. Wir wollten mit dem Namen unseren Anspruch unterstreichen, Wertigkeit aus Funktionalität zu schöpfen. Und das „House“ im Namen bezieht sich einfach darauf, dass wir zusammen in einer WG gewohnt haben.

Jonas:

Wie habt ihr euer Business damals zum Laufen gebracht?

Steven:

Ich hatte ja immer noch gute Verbindungen in die Surf-, Skater- und Snowboardwelt, die haben uns einen tollen Einstieg beschert. Wir hatten Klienten wie Quicksilver, Paul Frank und viele andere mehr, für die wir hauptsächlich Webseiten erstellt haben. Und da mein Geschäftspartner außerdem einen guten Draht zum Filmbusiness hatte, haben wir mit FDH auch etliche Onlineauftritte für Filmleute wie Javier Bardem oder Jennifer Aniston realisiert. So ist unsere Company kontinuierlich gewachsen. Irgendwann sind wir sogar in ein richtiges Büro gezogen und hatten diverse eigene Mitarbeiter und Freelancer, die für uns gearbeitet haben.

Jonas:

Trotzdem hat es dich auch in deiner eigenen Firma nicht lange gehalten: Im Jahr 2004 bist du nach New York gezogen und hast bei Tommy Hilfiger angefangen. Wie kam es dazu?

Steven:

Bei FDH hatte ich eine großartige Zeit, das muss ich einfach sagen. Allerdings gab es irgendwann einen Punkt, an dem mein Geschäftspartner und ich gemerkt haben, dass wir uns immer mehr in unterschiedliche Richtungen entwickelten. Während ihm das Angebot gemacht wurde, ein neues Magazin namens „Anthem Magazine“ aufzubauen, bei dem er sich künstlerisch total austoben konnte, wollte ich mich eher auf die Entwicklung und Gestaltung von Marken konzentrieren.

Ich hatte das Gefühl, dass ich in meinem Leben wieder einen größeren Schritt machen muss, um mich in meinem Beruf als Designer weiterentwickeln zu können. Also bin ich kurzerhand nach New York gezogen. Dort hatte ich ziemliches Glück: Über die Leute, die ich dort bereits kannte, habe ich erfahren, dass Tommy Hilfiger gerade einen Assistant Art Director suchte. Ich habe mich auf diesen Job beworben, wurde angenommen und habe dort dann neun Monate lang als Freelancer gearbeitet. Nach diesem Job habe ich einige Monate lang für verschiedene kleinere Label gearbeitet, bis mir plötzlich das Angebot gemacht wurde, als Creative Services Director für das ein neues Magazin names „Suede“ zu arbeiten.

Jonas:

Gibt es dieses Magazin noch?

Steven:

Nein, leider nicht. Das Besondere an Suede war, dass es das erste High End-Fashionmagazin für sogenannte „Women of Color“ sein wollte, also Schwarze, Latinas und Asiatinnen. Leider hat Time Warner, der Herausgeber, das Magazin nach knapp einem Jahr wieder vom Markt genommen, weil es nicht die geforderten Werbeeinnahmen gebracht hatte. Also habe ich mich nach etwas anderem umgesehen und bin – ebenfalls als Special Projects Designer – bei dem Modelabel Marc Jacobs gelandet.

Zwar hat sich das im ersten Moment angefühlt, als würde ich beruflich einen Schritt zurück machen – bei Suede hatte ich noch ein ganzes Team geleitet, bei Marc Jacobs war ich nur noch einer unter vielen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt ist die Marke sowas von durch die Decke gegangen, da wollte ich einfach dabei sein – alleine schon, damit ich mir diese Station in meinen Lebenslauf schreiben konnte.

Jonas:

Was genau hast du als Special Projects Designer bei Marc Jacobs gemacht?

Steven:

Ich habe vor allem Werbematerial designed und die Website inhaltlich und gestalterisch auf dem neuesten Stand gehalten. Dabei musste man sich ständig mit den Entwicklern und den Presseleuten austauschen: Gibt es etwas Neues über Marc, dass wir veröffentlichen sollen? Hat die Presseabteilung irgendwelche Neuigkeiten zur Marke? Gibt es ein Produkt, dass wir pushen müssen?

Außerdem habe ich viel für Marcs Spenden- und Charity-Aktionen gestaltet. Er hat zum Beispiel Produkte herausgebracht, deren Erlös zu einhundert Prozent in Hautkrebs- oder LGBT-Stiftungen floss. Gelegentlich habe ich auch mal selbst ein Produkt gestaltet – sogenannte „Special Items“. Das waren meistens kleine Ketten, Geldbeutel oder Schlüsselanhänger. Schnickschnack eben. So sagt man es doch auf Deutsch, oder?

Jonas:

Du hast eben gesagt, dass du dich in deinem Beruf stärker auf die Entwicklung und Gestaltung von Marken konzentrieren wolltest. Wann wurde dir bewusst, dass es mehr braucht, als netten Schnickschnack zu gestalten, um ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Person zu einer echten Marke zu machen?

Ich glaube, dass ich schon immer ein ganz gutes Gespür dafür hatte, was eine Marke wirklich meint. Ich denke sozusagen in Marke.

Steven:

Das weiß ich noch ziemlich genau: im Jahr 1993, als ich auf der Higschool war. Damals war ich fasziniert davon, wie man Architektur dazu nutzen kann, Shops und Stores zu gestalten. Warum sieht beispielsweise ein McDonald’s Restaurant aus wie ein McDonald’s Restaurant? Hier manifestiert sich eine Marke nicht nur durch ein Logo oder die grafische Gestaltung, sondern auch durch Raum, Geruch und Gefühl. Das Design ist ganzheitlich gedacht und ermöglicht eine vollkommene Brand Experience – so etwas wollte ich auch entwerfen.

Ich glaube, dass ich schon immer ein ganz gutes Gespür dafür hatte, was eine Marke wirklich meint. Ich denke sozusagen in Marke. Daher bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein Unternehmen oder eine Organisation nur erfolgreich sein kann, wenn sie tatsächlich ein ganzheitlich entworfenes Markenerlebnis bieten kann.

Bei Marc Jacobs gibt es übrigens auch eine ganz eine spezielle Auffassung davon, wie man die Brand Experience in einen Raum bringen kann. Auf der ganzen Welt hat man bei der Gestaltung der vielen Stores versucht, eine Beziehung zu der jeweiligen Location aufzubauen. Bei jedem Store geht es darum, die Sprache und Besonderheiten den unmittelbaren Umfelds aufzugreifen und diesen individuellen Charakter in das Store Design einfließen zu lassen. Das unterscheidet die Marke übrigens auch deutlich von Konkurrenten wie Dior oder Chanel.

Jonas:

In New York hat es dich – man hätte es fast geahnt – auch nicht wirklich lange gehalten. Nach fünf Jahren hast du nicht nur die Stadt verlassen, sondern auch das Land, und bist nach Berlin gezogen. Warst du damals schon wieder an einem Punkt in deinem Leben, an dem du das Gefühl hattest, einen größeren Schritt machen zu müssen?

Steven:

Ich bin vor knapp neun Jahren zum ersten Mal nach Berlin gekommen. Damals war ich zusammen mit einer Freundin hier, die für einen großen Sportartikelhersteller gearbeitet hat und mit der ich die „Bread & Butter“-Messe besucht habe. Während sie nach einigen Tagen wieder abgereist ist, habe ich mich spontan dazu entschieden, meinen Aufenthalt ein wenig zu verlängern. Die Stadt hat mich einfach total umgehauen – alleine wegen der günstigen Mieten. (Steven lacht)

Aber im Ernst: Ich bin in Berlin auf so viele interessante Leute gestoßen, dass ich das Gefühl hatte, hier könnte ich etwas vollkommen Neues erleben. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt in unserem Beruf: Für einen Designer wie auch für einen Journalisten oder Künstler ist es essenziell, möglichst viele Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln. Und je unterschiedlicher die Dinge sind, die man in seinem Leben tut, desto größer ist letztendlich auch der Mehrwert für den eigenen Job sowie für seine Auftraggeber – denn die erwarten das. Sie erwarten, dass man beispielsweise weiß, wie man einen Fashion Store in Tokio individualisiert. Und wie es ist, in der Telefonzentrale einer Investmentbanking-Firma zu arbeiten oder 250 Tage im Jahr auf dem Snowboard unterwegs zu sein. Je mehr man erlebt, desto größer wird auch das Wissen und die Expertise darüber, wie man eine Marke ausdrücken und kommunizieren kann.

Jonas:

Was genau meinst du damit?

Steven:

Ich selbst habe mich immer wie einen Filter gesehen: Ich erlebe Dinge und synthetisiere sie. Deshalb finde ich es auch so wichtig, sich jeden Tag auf’s Neue herauszufordern. Ich würde sogar sagen, dass ich geradezu enttäuscht wäre, wenn mir mein Alltag und meine Umgebung keine Herausforderungen bieten würden. Ich bin damals bewusst nach Berlin gekommen, um hier eine neue Sprache zu lernen und die kulturellen Möglichkeiten aufzusaugen. Ich hätte natürlich auch nach London gehen können – aber das wäre allein sprachlich für mich keine Challenge gewesen.

Jonas:

Leider haben die meisten Menschen Angst vor so viel Veränderung.

Steven:

Das Leben ist doch unvorhersehbar. Man kann aus heiterem Himmel von der Straßenbahn erwischt werden und plötzlich ist alles vorbei. Aber ist es die Lösung, deshalb nur zuhause rumzusitzen?

Man muss einfach einen Schritt nach dem anderen machen: einen Schritt aus dem Haus, einen Schritt auf die Straße, einen Schritt um die Straßenecke. Und dort trifft man vielleicht jemanden, der einen weiterbringt – das ist wie eine Kettenreaktion. Ich finde, das Leben steckt voller Möglichkeiten. Das ist lediglich eine Frage der Perspektive.

Jonas:

Berlin hat sich in den letzen zehn Jahren sehr stark verändert. Du dich auch?

Steven (lacht):

Stimmt, Berlin hat sich total verändert – allein dass hier, wo wir gerade sitzen, früher mal ein Knast war! Was mich persönlich betrifft, würde ich sagen, dass ich in dieser Stadt weiter gewachsen bin. Das klingt jetzt vielleicht nach einer doofen Floskel, aber ich glaube, dass man sich auch bewusst für sich entscheidet, ob man lernen und wachsen will oder nicht.

Jonas:

A propos persönlich wachsen: Wie bist du letztendlich bei Edenspiekermann gelandet und Partner geworden?

Steven:

Als ich noch ganz neu in Berlin war, habe ich als Freelancer für diverse Kunden und Agenturen gearbeitet. Nach ein paar Monaten habe ich mir ein kleines Studio eingerichtet, wo ich mir je nach Projekt verschiedene andere Freelancer dazugebucht habe. Das lief alles super, ich hatte überhaupt keine Pläne, zu einer großen Agentur zu wechseln. Nach etwa vier Jahren habe ich dann aber über meine Frau eine Headhunterin kennengelernt. Nachdem wir uns sehr lange über meinen Lebensweg unterhalten hatten, sagte sie: „Ich glaube, ich habe den perfekten Ort für dich: Edenspiekermann.“ Das klang irgendwie interessant. Also habe ich mich mal mit Erik Spiekermann, dem Gründer von „ESPI“, und Robert Stulle, einem der Partner, zusammengesetzt und ausgelotet, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und spontan beschlossen, es mal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Und dann nahm alles seinen Lauf – 18 Monate später haben wir vereinbart, unsere Kooperation fortzusetzen und auf eine andere Ebene zu stellen. Ich habe Anteile an der Agentur erworben und bin seitdem einer der Partner.

Jonas:

Seit Jahrzehnten versuchen Strategen und Berater, Marken mit Hilfe komplexer Konstrukte und Modelle zu beschreiben. Dein Kollege Martin Stadler hat im letzten Jahr einen interessanten Artikel veröffentlicht, in dem er die These aufstellt, dass es diese Modelle gar nicht braucht. Er sagt, sie würden allein der Legitimation von Strategen und Beratern dienen, da sie die Einzigen seien, die diese Modelle verstehen würden. Martin plädiert dafür, in Zukunft auf derartige Modelle zu verzichten. Seiner Meinung nach sollte man sich lieber darauf konzentrieren, für seine Auftraggeber ein starkes, pragmatisches und nachhaltiges Markenversprechen zu entwickeln, das jeder versteht.

Es gibt einen Satz, der mich schon seit einer Ewigkeit begleitet: »Culture kills strategy.«

Steven:

Es gibt einen Satz, der mich schon seit einer Ewigkeit begleitet: „Culture kills strategy.“ Dort, wo ich herkomme, geht es immer nur um die Kultur – egal ob man Skater oder Snowboarder ist. Oder ob man wie die Kids aus dem ZEIT-Artikel jeden Morgen vor der Schule surfen geht. Die vielen Sport und Lifestyle-Marken, die in diesem Umfeld entstanden sind, muss man als das Sprachrohr dieser Kultur begreifen. Ihr simples und gleichzeitig starkes Versprechen ist es, diese Kultur zu festigen und sich selbst treu zu bleiben. Das ist der Grund, warum sie so erfolgreich sind.

Die Marke Volcom ist dafür ein super Beispiel: Richard “Wooly” Woolcott and Tucker “T-Dawg” Hall, die beiden Gründer, leben und atmen dieses besondere Versprechen jeden Tag. Aus ihrer Kultur ist eine Marke entstanden. Und die Marke wiederum hat dafür gesorgt, dass die Kultur bewahrt und weitergegeben wird. Wooly und T-Dawg waren Kids, die nicht viel besessen haben in ihrem Leben. Sie haben sich nachts mit Alkohol abgeschossen, „Fuck the establishment!“ geschrien und sind am nächsten Morgen um 6 Uhr aufgestanden, um surfen zu gehen. Das waren einfach verrückte Punk Rock-Surfer. Aber um diese Kultur herum haben sie ein Imperium aufgebaut. Und jeder, der dort arbeitete, hat daran geglaubt.

Es gibt da auch diese bekannte Geschichte aus einem Volcom Shop: Ein Verkäufer wurde von seinen Kollegen beim Klauen erwischt und daraufhin heftig verprügelt – allerdings nicht einfach nur, weil er Ware gestohlen hatte. Sie fragten ihn: „Hey, what are you doing to our culture? Don’t steal from Volcom!“. So etwas kann man nicht mit einem theoretischen Markenmodell beschreiben, das ist Markenversprechen pur.

An dieser Stelle kommt auch der Begriff Kauferlebnis ins Spiel. Als Kunde möchte ich, dass derjenige, von dem ich ein Produkt kaufe, die Kultur verkörpert, die hinter der Marke steht. Ich will nicht das Wort „authentisch“ verwenden – das kann man mittlerweile aus dem Fenster werfen. Es geht schlicht und einfach darum, dass die Person, die vor mir steht, die Marke glaubhaft lebt. Und im Idealfall selbst die Marke ist.

Jonas:

Seit einigen Jahren kann man bei vielen großen Marken einen Drang zur visuellen Simplifizierung beobachten. Logos werden schlichter, Websites und Werbeanzeigen wirken reduzierter, Gestaltungsrichtlinien werden radikal heruntergebrochen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass die Welt von Tag zu Tag chaotischer und unübersichtlicher wird. Wie passt das zusammen?

Steven:

Als Amerikaner habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Menschen in schwierigen Zeiten eher den Konservativen zuwenden. Meiner Meinung nach liegt das an der verklärten und romantisierten Sicht auf die Vergangenheit, die dort suggeriert wird. Das gibt den Leuten einfach ein gutes Gefühl, die chaotische Welt erscheint ihnen plötzlich einfacher und verständlicher. Im Design-Bereich ist es dasselbe: Wenn die Welt immer komplexer und unverständlicher wird, versucht man, diese Komplexität über simplifizierte Gestaltung zu kompensieren.

Jonas:

Besteht nicht die Gefahr, dass die Kultur einer Marke mehr und mehr verloren geht, je weiter man sie visuell simplifiziert?

Steven:

Hmm, das ist eine gute und gleichzeitig schwierige Frage. Ganz allgemein würde ich sagen: Simplicity is needed. Denn die Aufmerksamkeit, die man heute im Vergleich zu früher erhält, ist verschwindend gering. Um sie überhaupt noch zu bekommen, muss es schnell gehen – sonst ist der Auftraggeber weg. Deshalb ist Vereinfachung überlebenswichtig.

Gestalterisch besteht bei einem Simplifizierungsprozess natürlich immer die Gefahr, Oberflächlichkeit und Beliebigkeit zu erzeugen. Das kann soweit gehen, dass nach dem Redesign einer Marke fundamentale Bestandteile wie etwa die kulturellen Aspekte versteckt oder verschwiegen werden. An diesem Punkt wird es für die Marke existenziell. Ein beängstigendes Szenario, nicht wahr?

Jonas:

In der Konsequenz heißt das für einen Designer: Wenn man den Spagat zwischen der Bewahrung der Markenkultur und der Simplifizierung des Erscheinungsbilds schaffen kann, wird man erfolgreich sein.

Steven:

Ganz genau. Dershalb ist der Aspekt der Brand Experience auch so wichtig. Die Herausforderung für einen Designer besteht in Zukunft darin, sich auf der einen Seite auf genau auf den Bereich zu spezialisieren, in dem man am besten ist – beispielsweise Web Design, Illustration oder Brand Identity. Auf der anderen Seite wird es darum gehen, allumfassend zu denken und zu wissen, was in den unterschiedlichsten Kreativbereichen gerade so passiert. Und zwar weltweit.

Das heißt nicht, dass man in jeder Disziplin ein Ass sein muss. Aber man muss wissen, was es alles gibt, damit man eine Marke auch in alle Richtungen denken kann. Wenn für den Auftraggeber das Markenerlebnis stimmt und die Kultur der Marke erfahrbar wird, kann man sich auch eine Vereinfachung des Designs leisten.

Jonas:

Wie geht man als Designer damit um, wenn man im Alltag immer wieder auf gestalterische Entgleisungen stößt? Fängt man bei hässlichen Plakaten nicht an, sie sofort vor dem inneren Auge neu zu konzipieren und zu gestalten, wenn man an ihnen vorbeigeht?

Als Designer will man ja immer alles verändern. Aber man muss auch akzeptieren, dass man nicht die ganze Welt gestalten kann.

Steven:

Ich habe bei so etwas immer einen inneren Konflikt. Natürlich denke ich mir in solchen Fällen: Oh Gott, ist das schrecklich! Aber bei Gestaltung geht es auch um den Kontext der jeweiligen Situation. Schweinebauch heißt nunmal Schweinebauch. Und wenn er gerade für 99 Cent im Angebot ist, dann ist das ein besonderes Angebot. Was soll man da anderes texten, wenn es darum geht, ein Werbeplakat für einen Supermarkt zu entwickeln? Die Menschen reagieren ja darauf.

Würde ich dieses Plakat persönlich so gestalten? Nein! Ist es etwas, das sich über hochwertiges Design ausdrückt? Nein! Ist es funktional und effektiv für das spezielle Business, um das es da geht? Vielleicht! Der Kontext zählt. Als Designer will man ja immer alles verändern. Aber man muss auch akzeptieren, dass man nicht die ganze Welt gestalten kann. Und dass es Leute gibt, die die Dinge auf eine völlig andere Art und Weise angehen als man selbst. Vielleicht steht ja auch dahinter eine ganz bestimmte Kultur, die es zu bewahren gilt.

Steven Cook ist 43 Jahre alt, Designer und lebt in Berlin.

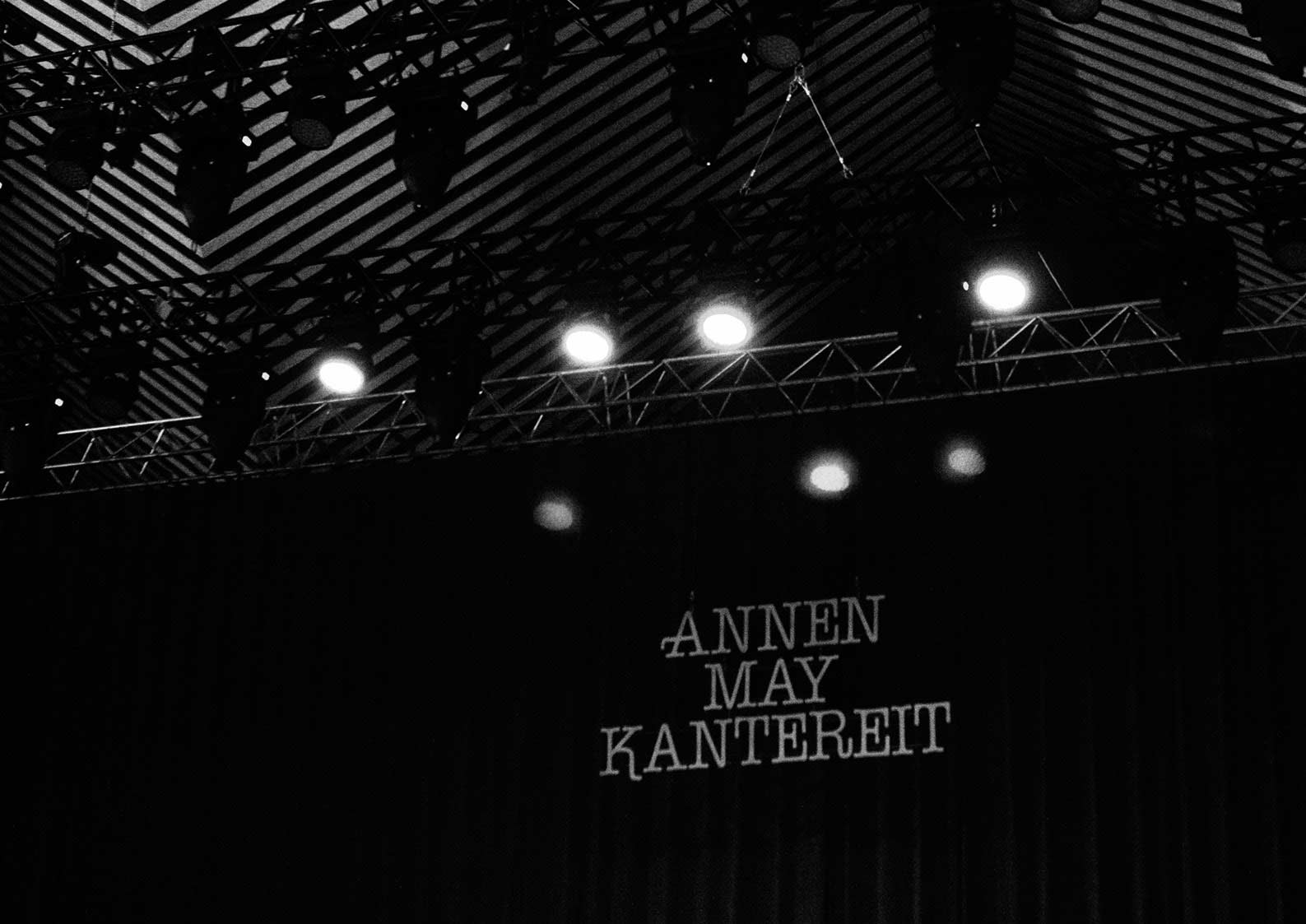

AnnenMayKantereit

Interview — AnnenMayKantereit

Vicious Circle

Dank lasziv vertontem Weltschmerz, der gepaart ist mit einer selten schönen Dampflockstimme, darf diese Band auf keiner Erstsemesterparty fehlen. Eine Raucherpause mit AnnenMayKantereit.

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Moritz Jekat

Ein wenig gemein ist es schon: Da schießt man als Musiker endlich durch die Decke, Deutschlandtour ausverkauft, das erste Album auf Platz 1 – aber man kam ein bisschen zu spät zur Band, um den eigenen Nachnamen noch unterbringen zu können. Die drei Kölner Freunde Christopher Annen (22), Henning May (24) und Severin Kantereit (23) teilen sich seit 2011 die (Straßen-)Musikergage und den Bandnamen AnnenMayKantereit. Seit 2014 ist auch Malte Huck (25) dabei – der hatte dann namenstechnisch einfach Pech.

Die Stimmung bei den Vieren, die in ihren ausgelatschten Turnschuhen und den hingerotzen Wuschelfrisuren einen ewig-unwiderstehlichen Erstsemestercharme verbreiten, ist trotzdem super. Nach dem Soundcheck zu ihrem heutigen Auftritt im Berliner Tempodrom treffen wir sie auf eine Raucherpause in der Frühlingssonne. Auf der anderen Seite des Gebäudes warten schon die ersten Fangirls, obwohl es noch Stunden dauert, bis die Kölner Band den Abend mit „Es geht mir gut“ starten wird.

Die Lieder von AnnenMayKantereit sind eine leise Einladung, sich mit den eigenen Gefühlsuntiefen auseinanderzusetzen – und dem inneren lasziven Weltschmerz einfach mal nachzugeben. Gelegentlich schimmert bei den Konzerten der Band eine niedliche Unbeholfenheit durch, mit der sich die meisten, die vor der Bühne stehen, wohl nur allzu gut identifizieren können. So entsteht unter den Anwesenden – und sei es nur für einen Abend – eine liebevolle Leidensgemeinschaft, die den losen Beziehungsenden und Selbstfindungskomplexen jedes Einzelnen trotzt.

Dass man von allen Bands erwarten kann, komplett zu eskalieren, ist einfach eine große Illusion.

Katharina:

Euer erstes Studioalbum, „Alles Nix Konkretes“ endet mit einer eher ernüchternden Ode an das Tourleben: „Das Krokodil (raucht zu viel)“. Was sind die großen Illusionen des Unterwegseins?

Severin:

Das kommt auf die Band an. Oft wird ja von Musikern erwartet, ein Konzert zu spielen und danach in den nächstbesten Club zu rennen, um sich abzuschießen. Wir sind aber keine Partyband und eher ruhig – wir trinken nach einem Konzert höchstens noch ein Bierchen oder sehen Freunde. Dass man von allen Bands erwarten kann, komplett zu eskalieren, ist einfach eine große Illusion.

Christopher:

Und dass die ganze Sache komfortabel ist – denn das war es die ersten zwei Jahre überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil! Die Tatsache, dass wir uns mittlerweile einen Nightliner leisten können, in dem wir auch pennen, macht vieles auf jeden Fall wesentlich entspannter.

Katharina:

Eure Musik läuft gerade auf jeder Studentenparty. Ich habe mal ein paar Freunde, die euer Album richtig gerne mögen, gefragt, was ihrer Meinung nach das Geheimnis von AMK ist. Hier mal ein paar skurrile Auszüge der Antworten. Nummer eins: „Soundtrack für die Katerstimmung.“

Malte:

Oha!

Henning:

Das ist doch ein schönes Kompliment. Toll!

Severin:

Ich höre auch immer gerne Musik, wenn ich ein bisschen verkatert bin. Oder wenn die Hälfte des Katertags vorbei ist und es langsam wieder geht.

Henning:

Ich glaube, wir alle hören in dieser Situation eher Softie-Musik, oder? Ich zum Beispiel mag Cat Power und Billie Holliday.

Katharina:

Zitat Nummer zwei auf die Frage, was AMK ausmacht: „WG-Leben.“

Severin:

Ich wohne mit Henning und zwei anderen Jungs zusammen, das Thema ist also sehr präsent bei uns. Ich würde aber sagen, dass wir ein sehr, sehr normales WG Leben führen. Und bei unseren Freunden ist das nicht wirklich anders.

Katharina:

Euer Lied „Länger bleiben“ erzählt vom Versacken in der WG: wenn man will, dass die Freunde einfach noch ein bisschen bleiben. Wie findet so etwas in eurem Leben überhaupt noch statt?

Henning:

Wir haben oft das Problem, dass wir nach einem Auftritt direkt weiter müssen. Speziell hier in Berlin könnten wir immer auch noch ein paar Tage länger bleiben. Deshalb ist es fast ein an uns selbst gerichtetes Lied.

Es ist komisch, wenn man schon so lange auf Tour ist wie wir und in jeder Stadt Leute hat, die man cool findet. Und immer wieder das Gefühl bekommt, diese Leute zwar zu kennen, ihnen aber nie so richtig zu begegnen. Wenn man die Zeit nicht hat, bringt man diese Bekanntschaften nie auf eine andere Ebene, erlangt nie einen festen Status. Es ist schade, dass es letztendlich bei dieser Oberflächlichkeit bleibt – manchmal macht das richtig traurig.

Katharina:

Ist das nicht vergleichbar mit unserem heutigen Interview? Da kommt jemand wie ich aus einem völlig anderen Leben und stellt euch ein paar Minuten lang total persönliche Fragen. Ich selbst kenne solche Situationen beispielsweise vom klassischen Reisen oder Bagpacken. Habt ihr so etwas auch mal gemacht?

Malte:

Ja, ich war nach dem Abi acht Monate lang weg. Das kann man damit auf jeden Fall vergleichen. Es ist schwierig im Leben, mit Leuten diese Ebene zu finden, die über das hinaus geht, was man mit jedem teilen kann. Und es ist witzig, dass zum Beispiel jemand wie du kommt, den man noch nie vorher gesehen hat, und der dann plötzlich auf einer anderen Ebene einsteigt – weil wir ja nichts über dich wissen, aber du uns ja schon aus anderen Medien kennst und Dinge über uns weißt.

Katharina:

Aber auch irgendwie gar nichts.

Malte:

Genau, aber auch irgendwie gar nichts. Da kriegt man schon manchmal ein komisches Gefühl, wenn Fragen diese andere Ebene berühren. Henning, der unsere Texte schreibt, wird zum Beispiel ganz oft gefragt: „Wer ist eigentlich Pocahontas?“ Dabei geht das niemanden etwas an. Das ist übrigens auch der Unterschied zum Reisen: Da erzählt man viele Dinge einfach so – denn es kennt einen niemand.

Severin:

Wenn wir auf Tour sind, versuchen wir, uns nicht in Phrasen zu verlieren. Die ganze Crew, das sind alles Freunde von uns. Und sobald die Nightliner-Tür zu ist, sind wir komplett ehrlich zueinander. Keine Phrasen mehr, alles ist sehr persönlich.

Christopher:

Das mit den Phrasen ist generell so ein Sache: Man kann sich ja nicht auf dieselbe Interviewfrage 20 verschiedene, kreative und witzige Antworten ausdenken. Das ist genau wie mit den Ansagen im Konzert: Bei 120 Konzerten im Jahr kann man nicht bei jedem einzelnen Auftritt eine total originelle Geschichte zum allerersten Mal erzählen.

Katharina:

Henning, ist es dir manchmal unangenehm, wenn du merkst: „Mist, jetzt hab’ ich das schon wieder gesagt.“? Du machst ja die meisten Ansagen.

Henning:

Nein, manche Aspekte gehören ja einfach zu einem Song. So sage ich beispielsweise vor „Oft gefragt“ immer, dass dieses Stück für meinen Vater ist.

Severin:

Ich glaube, es ist eher andersherum: Henning hat die ganze Show lang Zeit, sich darzustellen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Christopher mal eine Sache sagt, die super scheiße ist, ein Versehen war oder einfach vollkommen falsch verstanden wurde, dann ist es eher schwierig und man fasst sich an den Kopf.

Malte:

Severin hat mal Kazoo gespielt und dabei gesagt: „Ich bin solo unterwegs“. Er meinte damit, dass er alleine performt. Aber es wurde so verstanden, als wolle er gerade jedem mitteilen, dass er Single ist.

Severin:

Und am nächsten Tag hat jemand auf Facebook geschrieben: „Hey, dafür gibt’s doch Tinder!“. Wie schmandig kommt das denn rüber, wenn jemand auf der Bühne sagt: „Huhu, übrigens, ich bin solo.“ Tja, und meine Nummer liegt gleich am Merchstand oder was? (Severin lacht)

Katharina:

Damit sind wir direkt bei den nächsten skurrilen Antworten, die ich aus den Gesprächen mit euren Fans aufgeschnappt habe. Ein Freund von mir sagte, ihr seid für ihn „purer Sex“. Statement?

Christopher (lacht):

Yes! Er ist der Einzige, der uns versteht.

Henning:

Keine Ironie, Chrisi! Das wird immer falsch verstanden. Ich würde sagen, dass wir durchaus Liebesmusik machen. Klar haben wir Zeilen, die sich auf den Geschlechtsverkehr beziehen. Aber alles Weitere ist natürlich sehr subjektiv. Ich finde es schön, wenn jemand sagt, dass es für ihn ein total sexuelles Gefühl ist, diese Musik zu hören – wir betrachten das aber als etwas anderes.

Ich glaube, wir alle hatten zu viele Beziehungen, um beziehungsunfähig zu sein.

Katharina:

Der letzte Begriff, der mir im Zusammenhang mit AMK genannt wurde, polarisiert ebenfalls: „Beziehungsunfähigkeit“.

Henning:

Ich glaube, wir alle hatten zu viele Beziehungen, um beziehungsunfähig zu sein.

Christopher:

Und auch in unseren Texten geht es eher darum, eine Beziehung zu verbessern oder zu retten, als zu sagen: „Ich nehme mich da raus, ich bin beziehungsunfähig.“

Katharina:

Trotzdem gibt es zwei Lieder auf eurem neuen Album ¬– „Bitte bleib’ (nicht so wie du bist)“ und „Mir wär’ lieber, du weinst” –, bei denen man durchaus vermuten könnte, dass sie in Bezug auf die besungene Person nicht ganz so schmeichelhaft gemeint sind. Natürlich grenzt man in einem Lied nicht genau ein, wer letztendlich damit gemeint ist, und bleibt poetisch vage – deshalb passt ein Song auch oft genau zu jener Situation, in der man als Fan gerade steckt. Hat man dennoch als Texteschreiber manchmal die Befürchtung, dass ein Mädchen, mit dem man mal was hatte, das Ganze so interpretiert, als sei sie ganz persönlich gemeint? Und sollte man diesem Mädchen irgendwann wieder begegnen, fragt man sich dann: „Muss ich mich jetzt entschuldigen, weil vielleicht ein Satz aus dem Lied oder eine Situation, die ich besinge, auch von diesem Mädchen inspiriert sein könnte?“

Henning:

Ich hatte das mal, dass mich ein Mädchen gefragt hat, ob ein Lied sie selbst als Person meine. Das habe ich einfach ehrlich verneint. Ich würde da übrigens auch nicht lügen. Die Person, für die „Mir wär’ lieber, du weinst” ist, weiß schon Bescheid. Das war ganz eindeutig, ich habe ihr den Song auch vorgespielt.

Katharina:

Es gibt eine Schriftstellerin, Dorothy Parker…

Henning:

… „Noch ein Martini und ich lieg’ unterm Gastgeber.“

Katharina:

Genau die. In den 20er Jahren hat sie in New York den berühmten „Vicious Circle“ um sich geschart – eine Gruppe von Kreativen und Intellektuellen, die zusammen während der Prohibition die Nächte durchgezecht haben. Werft jetzt mal alle ein paar Namen rein: Wer dürfte in euren eigenen „Vicious Circle“?

Henning:

Von unseren Freunden wären einige dabei. Und natürlich Musiker, die wir bewundern, wie Michael Jackson oder Paul McCartney.

Malte:

Aber wir brauchen auch Fußballer für die Stimmung. Pele oder Asamoah, der legt dann ein bisschen auf.

Christopher:

Und irgendwelche spannenden Politiker.

Henning:

Aber so richtig schön gegensätzlich, Che Guevara und Konrad Adenauer zum Beispiel. Oder so eine Suffragette aus England, die für das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Und eine Frau wie Hannah Arendt natürlich.

Katharina:

Auf Facebook dominiert gerade der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Traditionell ergreifen in den USA viele Musiker für einen Kandidaten Partei – von Popstars bis zur Indieszene. Wie steht ihr zu der Liaison von Kunst und Politik?

Christopher:

Für manche Leute passt das einfach sehr gut, weil Kunst auch wahnsinnig politisch sein kann – aber eben nicht muss. Und im amerikanischen Wahlkampf finde ich das manchmal ganz furchtbar, dass alle Künstler für ihren Kandidaten so richtig groß die Werbetrommel rühren, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie sich wirklich mit den Themen befasst haben.

Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, für ein Parteiprogramm zu werben. Dafür gibt es bei allen Parteien zu viele Dinge, die ich nicht cool finde. Klar, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber ich würde mir hier keine Partei auf die Fahne schreiben.

Generell würde ich sagen, dass man mit der Liaison von Kunst und Politik sehr vorsichtig sein muss. Wer bereits viel Aufmerksamkeit erhält und dann anfängt, politische Inhalte anzusprechen, der trägt auch eine große Verantwortung.

Henning:

Ich finde es sehr schade, wenn sich Parteien nicht mehr über ihre Programme definieren und profilieren, sondern mit ihren Connections coole Leute anwerben, von denen sie sich dann repräsentieren lassen. Beispielsweise für den Obama-Wahlkampf der Demokraten haben sich damals sehr viele Leute aus der Popbranche vor den Karren spannen lassen. Generell würde ich sagen, dass man mit der Liaison von Kunst und Politik sehr vorsichtig sein muss. Wer bereits viel Aufmerksamkeit erhält und dann anfängt, politische Inhalte anzusprechen, der trägt auch eine große Verantwortung: Er muss sicherstellen, dass seine Meinung fundiert ist und er sie niemandem aufdrängt.

Katharina:

Bei dem KIZ-Track „Hurra die Welt geht unter“ hast du den Refrain gesungen. Was hat dir an dem Song gefallen?

Henning:

Ich bewundere KIZ dafür, dass sie es geschafft haben, eine schöne Persiflage auf diesen Weltuntergagshype zu schaffen. Ich mag die Religionskritik in dem Song sowie das Hinterfragen, was Geld eigentlich bedeutet. Ohnehin werden darin viele gute Fragen gestellt.

Katharina:

Eure Musik definiert sich unter anderem durch die starken Texte. Was kann so eine Art von Musik in unserer Zeit ganz allgemein bedeuten?

Henning:

Wir sollten nicht diejenigen sein, die das beurteilen. Wir sind die Musiker, die Künstler. Ich finde es immer blöd, wenn Künstler über die Bedeutung ihrer eigenen Kunst reden. Welche Bedeutung wir oder unsere Musik in einem popkulturellen oder gesellschaftlichen Zusammenhang haben können – das möchte ich einfach nicht bewerten.

Katharina:

Gibt es trotzdem progressive Ideen, die euch privat sehr beschäftigen?

Christopher:

Voll viele, aber es ist sehr schwierig, so etwas in Interviews zu erzählen. Zum einen, weil wir immer noch darauf klarkommen müssen, unsere eigenen Aussagen irgendwo abgedruckt zu sehen – und dabei auch zu checken, auf welche Art das wiedergegeben wurde, was wir artikuliert haben. Außerdem hat jeder von uns eine sehr starke eigene Meinung. Wir stehen als Band nicht unbedingt für die eine gemeinsame Sache ein.

Katharina:

Gerade der deutsche Journalismus neigt dazu, Künstler anhand weniger Statements sofort in Kategorien einzuteilen oder musikalisch und politisch in eine Ecke zu drängen. Wenn man wie ihr gerade einen rasanten Aufstieg erlebt, ist die Angst davor dann umso größer?

Christopher:

Man will sich auf jeden Fall nicht vor einen Karren spannen lassen, von dem man nicht mehr loskommt. Wir haben gerade eh schon mit so viel Resonanz zu tun, die für uns total neu ist, dass wir versuchen, das Ganze noch klein zu halten. Trotzdem schaffen wir auch mit Freunden und der Crew ein Klima, in dem wir darüber privat sehr viel sprechen.

Henning:

Wir haben keine Angst davor, politisch zu sein. Wir machen nicht aus dem Grund keine politische Musik, um nicht als linksextreme Idioten abgestempelt zu werden, sondern weil es gerade nicht Sache ist. Die Musik, die wir in den letzen sechs Jahren gemacht haben, konnten wir mit dem Album gerade auf den Punkt bringen. Und das wollen wir zeigen.

Außerdem finde ich es gut, dass es in Deutschland so einen kritischen Journalismus gibt. Wir haben keine Angst vor Kritik. Selbst wenn man mal von einer großen Zeitung zerrissen wird, dann denke ich mir immer noch: Krass, der nimmt sich die Zeit und hält uns für wichtig genug, sich mit uns zu beschäftigen. Was für ein Kompliment!

Ich weiß über mich selbst, dass ich ein politischer Mensch bin, und lebe das als Privatperson auch intensiv aus. Als Band dagegen sind wir in einer Form zurückhaltend, die vielen Leuten gegen den Strich geht. Ich glaube, sie wünschen sich von uns eine Rebellion, die sie vielleicht selbst nie richtig gelebt haben.

Von Fremden bewertet und vielleicht auch zerrissen zu werden, ist auch eine interessante menschliche Erfahrung.

Severin:

Es gibt bei uns ja generell zwei Dinge, die es zu kommentieren gibt: unsere Musik und das Persönliche. Wenn einer von uns persönlich angegriffen wird, machen wir uns darüber lustig. Denn ein Typ, der beispielsweise etwas Schlechtes über Chrissy schreibt, hat vielleicht 25 Minuten mit uns geredet. Aber wir kennen Chrissy seit Jahren und wissen es einfach besser.

Henning:

Von Fremden bewertet und vielleicht auch zerrissen zu werden, ist aber auch eine interessante menschliche Erfahrung. Die machen nicht viele Leute im Leben.

Christopher:

Manchmal ist es komisch, dass die eigene Person total überhöht dargestellt wird. Wir sind doch ganz normale Jungs! Aber trotzdem werden wir von kleinen Mädels auf ein Podest gehoben. Ich finde es immer noch voll komisch, wenn mein Name irgendwo gekreischt wird.

Katharina:

Du warst halt nie ein 13-jähriges Mädchen.

Henning (mit tiefer Stimme):

Ich schon.

Katharina:

Hast du dich auch mal einer Fanliebe hingegeben?

Henning:

Ohja, ich hatte große Fanlieben. Ich hab’ zwar nie den Namen gekreischt, aber ich habe Bilder dieser Person in meinem Zimmer aufgehängt oder mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich sie irgendwann mal treffen würde.

Katharina:

Mitte zwanzig zu sein und zu wissen, dass junge Mädchen euch als ideale Jungs ansehen – wie fühlt es sich an?

Henning:

Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich zuhause sitze und das Bild im Kopf habe, wie eine 13-Jährige gerade in der Schule an mich denkt und ich das fühlen kann. So läuft das nicht!

Malte:

Das war gerade das allererste Mal, dass ich daran gedacht habe.

Henning:

Trotzdem muss für die Zielgruppe noch erwähnt werden: Malte mag Hunde!

Christopher Annen (22), Henning May (24), Severin Kantereit (23) und Malte Huck (25) sind zusammen AnnenMayKantereit.

www.annenmaykantereit.com

www.facebook.com/AnnenMayKantereit

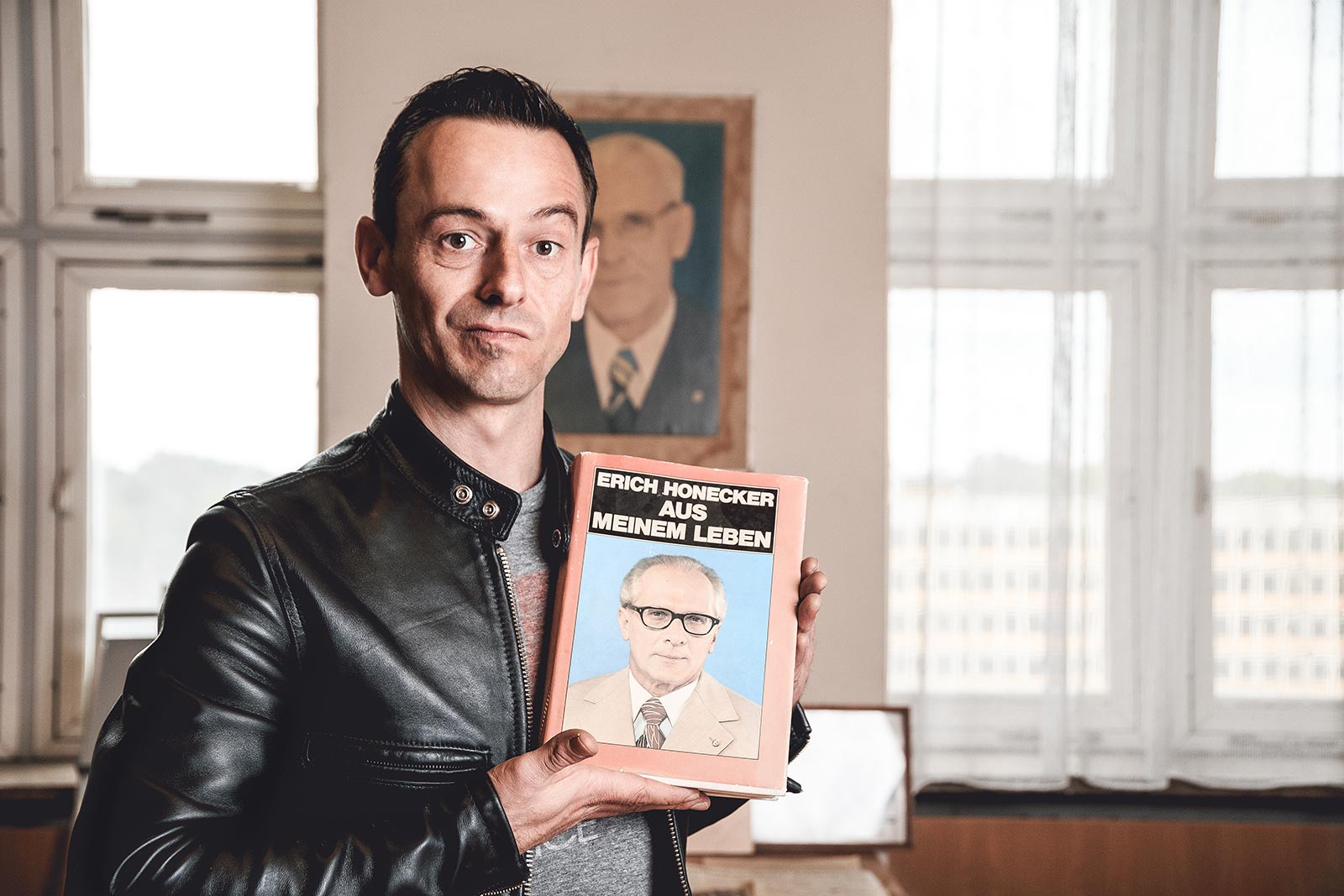

Normen Gadiel

Submission — Normen Gadiel

Viele Einzelteile

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text & Foto: Normen Gadiel

Mein System ist flexibel, hört aufs Herz, wird getrieben von Fleiß und ist verbunden mit Selbstreflexion und Freude.

Mach etwas, von dem du erwartest, dass es dich glücklich machen wird, ohne dabei unwägbares zu scheuen. Dies ist für mich das Fundament aller nachfolgenden Entscheidungen.

Wichtig ist mir dabei, offen für Neues zu sein. Menschen, Sichtweisen und eng damit verbunden auch Freude und Leid. Wobei Freude überwiegen sollte, da sie mein Antrieb ist. Geht Freude verloren, wird alles schwer.

Der ständige aktive Geist hinterfragt das Gewohnte und sucht nach dem Sinn. Das ist nicht immer leicht zu ertragen, ruft es doch Schuldgefühle hervor. Schuldgefühle bezogen darauf, dass man seinem Leben mehr Sinn geben könnte. Und dennoch möchte ich nicht darauf verzichten.

Das sich ständige Hinterfragen hilft mir bei der Selbstfindung. Wer will ich sein, was will ich machen, was soll von mir bleiben?

Ich muss dafür angelerntes Verhalten ablegen, alte Sichtweisen widerrufen und entscheiden, wie ich das Leben leben will.

Hass hat in meinem System keinen Platz. Niemals habe ich in meinem Leben einen Menschen gehasst. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als meine Energie in etwas zu stecken, von dem ich nichts Positives erwarte. Hass kann nicht positiv sein.

Mein System besteht aus vielen Einzelteilen – zusammengesetzt ergibt es ein Ganzes. Ich bin mein System.

Normen Gadiel ist 32 Jahre alt, Produktionsleiter und Fotograf und lebt in Roxförde.

Jonas Meyer

Submission — Jonas Meyer

Angry Young Man

3. Mai 2016 — MYP N° 20 »Mein System« — Text & Foto: Jonas Meyer

Erst schreien,

dann verstummen.

dann verdammen.

Und dabei fast ersticken.

Erst hochschießen.

dann abstürzen,

dann reinfressen.

Immer schneller, immer tiefer.

Erst hinwerfen,

dann herwerfen,

dann verwerfen.

Achterbahn in Schieflage.

Plötzlich loslassen.

Mitten in der Luft.

Stecker ziehen.

Luft holen.

Geblendet sein.

Jedes Jahr aufs Neue.

Jonas Meyer ist freiberuflicher Art Director und Publizist und lebt in Berlin.

Sntflut

Submission — Sntflut

In Bildern gefangen

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text & Foto: Raphael Schumacher & Sebastian Kortmann

Bilder können eine außerordentliche Schlagkraft entwickeln, denn sie werden nahezu überall und auf unterschiedlichste Art rezipiert. Bilder können entgegengesetzter nicht wirken: zuwider, demonstrierend, moralisierend, irritierend oder humoristisch.

Wir leben in einer schier endlosen Bilderwelt aus bewegten Fernsehbildern, der Fotografie oder Abbildungen im Internet. Bilder sind omnipräsent und eine Ikonophobie ist allgegenwärtig. Es scheint, als fürchte sich die Gesellschaft vor der Macht der Bilder und vor Zerstreuung und Wahnvorstellungen. Entwickeln die Bilder eine so immense Vitalität, dass sie kulturelle und zivilisierte Fertigkeiten nivelliert?

Insbesondere wir als Foto- und Cinematografen nehmen eine entscheidende Haltung ein, denn die Schaffung von Bildern wird von abgebildeten und abbildenden Bildproduzenten geprägt. Somit stellt sich die grundlegende Frage, eben wie der Bildproduzent die Bilder und deren ikonische Wirkung entstehen lässt. Der Prozess der Selektion von Bildern beispielsweise obliegt dem Bildproduzenten. So bewerten letztlich die Ausdruckskraft und das Machtpotenzial des Bildes insgesamt, welches vom Kunden konsumiert wird. So erreichen uns zumeist nicht die ästhetisch wertvollsten, sondern vielmehr die polemisch-markantesten Bilder.

Vor allem der technische Wandel und die damit verbundene Möglichkeit, eine digitale Bildverarbeitung vorzunehmen, schaffen neben analogen Bildern neue bildliche Darstellungen. Insbesondere die Fotografie präsentiert die Dinge naturgetreu – ohne Einwirkung des Menschen – und lässt die Natur selbst sprechen.

Die Fotografie oder auch der Film helfen uns dabei, soziale Ereignisse visuell zugänglich zu machen, und bilden die Schnittstelle zwischen einer subjektiven, kurzweiligen Erfahrung und dem Wunsch nach dauerhafter Visualisierung. Fotografien sind objektiv interpretierbar. Sie enthalten Informationen, aber keine Bedeutungen. Demnach ergeben sich die Bedeutungen erst dann, wenn sie in einem Kontext stehen. Unsere mentalen Bilder wandern in das technische Medium des Apparates. Die Macht der Bilder kommt hierin zum Vorschein, denn in einer Welt, in der es rapide zugeht und sich alles wiederholt, bietet die Fotografie eine historische Beschaffenheit der Techniken.

Der Medienphilosoph Vilem Flusser propagiert, aus dieser „Flut der Redundanz informativer Bilder“ auszubrechen. Er meint, dass wir uns in einem Fotouniversum befinden und wir die Welt ausschließlich in Funktion von Fotos erleben. Ja, die Fotografie schafft eine komprimierte Abbildung der Wirklichkeit und Welt.

Der fotografische Akt impliziert, dass wir unmissverständlich über die Umwelt Bescheid wissen, weil die Kamera sie für uns aufzeichnet. Der Wirklichkeitscharakter des Bildes lässt uns aber immer wieder aufhorchen. Denn die inszenatorische Fähigkeit von Bildern ist uns in der heutigen Zeit durchaus bekannt. Außerdem findet sich die magische Kraft der Bilder insbesondere in dem Umstand wieder, dass Fotografien mehr Wirklichkeit abbilden, als wir konsumieren wollen bzw. können. Folglich entsteht ein Wechselspiel aus dem eigenen mentalen Bild und dem physischen Bild der Welt. Dieses Wechselspiel kann durch keine Objektivität, Systeme oder Erfahrungen nivelliert werden, wenn man selbst der Fotograf ist.

Bilder prägen unsere Sicht auf die Umwelt. Mit der technischen Revolution und der Verbreitung der Massenmedien hat sich die Signifikanz des Bildes im Feld der Gesellschaft gewandelt. Denn ein Bild geht immer eine soziale und dialogische Beziehung mit seinem Konsumenten ein und besitzt die Kraft, neue gesellschaftsübergreifende Perspektiven zu eröffnen.

Raphael Schumacher (26) und Sebastian Kortmann (25) leben in Köln und studieren Kunst- und Designwissenschaft an der Folkwang Universität der Künste. Gemeinsam haben sie SNTFLUT gegründet, eine Agentur für Bildkommunikation.

Tina Sosna

Submission — Tina Sosna

Die Schönheit in uns

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text & Foto: Tina Sosna

Wie Venen läuft das Geäst eines Baumes in den Himmel und streckt sich in die Welt. Es atmet die Luft so wie wir, es wiegt im Wind so wie wir und es lebt. Wenn wir die Rinde eines Baumes berühren, berühren wir dann die Natur oder berühren wir uns?

Die Menschen gehören zur Natur, sie existieren nicht nur ihn ihr, sondern bilden einen Teil davon. In jedem kleinen Bisschen können wir uns wiedererkennen. Wir wechseln mit den Jahreszeiten im Einklang mit der Welt, sind müde im Winter und voller Energie, wenn es langsam wärmer wird. Wir erleben und sehen vieles, werden älter und vergehen. Wir erblicken die Schönheit der Erde und blicken gleichsam auf die Schönheit in uns.

Wir gehören zur Natur, ihrem System, stammen von ihr ab und finden wieder zu ihr zurück – wie ein Samenkorn, das zu einer Blume wächst und wieder verblüht.

Tina Sosna ist 22 Jahre alt, Studentin und Künstlerin und lebt in Jena.

Robert Melchior Dias Santos

Submission — Robert Melchior Dias Santos

Farben und Klänge

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text: Melchior Santos, Foto: Hannes Steuck

Wenn dir jeder sagt, dass deine Herangehensweise die falsche ist, gehst du meistens in die richtige, zumindest aber in eine neue Richtung. Was früher zu Unsicherheit geführt hat, ist heute Teil meiner Inspiration und meiner Motivation. Gedanken anderer bremsten mich aus, deshalb entwickelte ich mein ganz eigenes System: Impulsiv, gefühlsorientiert und ohne eine vorgefertigte Struktur entstehen Ideen, denen Geschaffenes folgt.

Farben und Klänge sind für mich die einzigen Ventile meiner momentanen Gefühlslage. Aus diesem Grund entstehen meine Werke in kurzen Zeiträumen, da sie sonst nicht authentisch wären. Für Planung bleibt wenig Platz. Schnelllebig wie die Welt, in der ich mich bewege.

Ein Gerüst aus angewandten Techniken, vereinzelten Strukturen und stetig wechselnden Inspirationsquellen wird selten allein geschaffen, sondern entsteht unter Einfluss verschiedener Faktoren: Freunde, Umfeld, Lebenssituation, um nur einige zu nennen. Daran orientiere ich mich. Das ist mein System.

Robert Melchior Dias Santos ist 23 Jahre alt, Student und Künstler und lebt in Hamburg.

Michael Gegenfurtner

Submission — Michael Gegenfurtner

Kritik der Systemkritik

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text & Illustration: Michael Gegenfurtner

Mein System, dein System, kein System.

Substanz ohne Form.

System analysieren. System kritisieren. System bekämpfen.

Feindbild schaffen. Idealismus zu Ideologie. Ideologie wird System, Meinungsfaschismus ein Extrem.

Systeme analysieren. Systeme kritisieren. Systeme bekämpfen. Weitere Feindbilder schaffen. Philanthropie zu Misanthropie. Individualismus des Systems, Verkaufsschlager!

Substanz ohne Form.

An die Mauern ist „Fuck the system“ geschmiert, Menschenaufläufe üben öffentlich Kritik. Politische Hetze liegt in der Luft. Links, Rechts, Oben oder Unten, das Resultat bleibt dasselbe.

Umgeben von Feindbildern, Polarisierung. Richtig oder falsch, gut oder böse, moralisch oder unmoralisch. Wertungssysteme, Konstrukte menschlicher Existenz. Aktiv wird passiv, guter

Wille zu blankem Hass.

Verstehen statt Kommunikation. Inhalt statt Verpackung.

Wesen statt Schein. Reflexion statt Kritik. Authentizität statt Selbstverwirklichung.

Mein System, dein System, kein System.

Substanz ohne Form.

Michael Gegenfurtner ist 25 Jahre alt und lebt in Wien. Er ist Student, Fotograf und Grafiker und trägt den Künstlernamen “Präventiv Primitiv”.

Martin Bürger

Submission — Martin Bürger

Weltreisender

3. Mai 2016 — MYP No. 20 »Mein System« — Text: Martin Bürger, Foto: Roberto Brundo

Mein Freund Jochen meint: „Ein System ist wie Wackelpudding. Stößt du es an, wackelt es. Später richtet es sich wieder auf.“

Systemtheoretiker betrachten ein System als eine Funktionseinheit, die aus verschiedenen Elementen oder Akteuren besteht und sich durch ihre Merkmale und eine gewisse Eigenständigkeit von ihrer Umwelt unterscheiden lässt. Systeme können in Bezug zu anderen Systemen stehen. Sie können Bestandteil anderer Systeme sein, so die Definition.

Systeme stehen immer in Bezug zu anderen, meine ich. Mein System auch, es lässt sich schwer abgrenzen oder als eine Einheit beschreiben. Ich frage mich, ob ich überhaupt ein System habe bzw. wie dies darstellbar wäre. Ich nehme einen Stift zur Hand und überlege, wie es aussehen könnte, mein System. Welche Linien muss ich ziehen, um einer Darstellung möglichst nahezukommen? Wo setze ich meinen Stift am besten an? Welchen Sinn sollen meine Linien ergeben, welche Aussage sollen sie treffen? Wo fängt mein System an und wo endet es?

Ich komme zu dem Schluss, dass eine Darstellung auf dem Papier absolut keinen Sinn ergibt und zerreiße das Blatt in immer kleiner werdende Stücke. Dann fege ich alles vom Tisch.

„Später richtet es sich wieder auf.“

Habe ich gar am Ende überhaupt kein System? Die Vorstellung lässt mich erschaudern. Systemlos, das klingt für mich ziellos, als würde etwas nicht funktionieren. Dabei funktioniert alles einwandfrei. Ich bin mit mir sehr zufrieden.

Irgendetwas mache ich richtig, irgendetwas funktioniert tadellos. Ich bin alles andere als systemlos, meine ich. Ist mein System etwa zu komplex, um durch mich selbst dargestellt oder verstanden zu werden?

Ich stelle mir mein System als ein Ensemble aus Bausteinen vor. Es ist mehr als die Summe von Prozessen und Funktionsabläufen, da ist keine feste Struktur. Eine Grafik ergibt jedenfalls keinen Sinn, denn sie wäre permanent. Mein System ist flexibel, alle Bausteine lassen sich frei anordnen.

„Stößt du es an, wackelt es.“

Ich erinnere mich, dass Architekten Bauwerke möglichst elastisch konstruieren, um sie vor äußeren Einwirkungen, wie etwa vor Erdbeben oder starkem Wind, zu schützen. Unter dem Suchbegriff „flexibles Bauen“ finde ich zudem Hinweise über die nachhaltige Nutzung eines Bauwerks. Eine flexible Bauweise beschreibt die vielseitige Nutzbarkeit oder die Offenheit eines Gebäudes gegenüber einer zukünftigen Nutzung.

Elastizität und Flexibilität sind wichtige Stabilitäts- und Schutzfaktoren einer Struktur. Egal welche Einwirkungen stattfinden, Gebäude haben so weiterhin Bestand. Für einen Menschen bedeutet das, auch in schwierigen Situationen auf äußere Einflüsse reagieren zu können, sie abprallen zu lassen oder in sich aufzunehmen. Die Flexibilität eines Systems bestimmt dessen Nachhaltigkeit.

„Ein System ist wie Wackelpudding.“

Wandelbarkeit als Mittel zur Selbsterhaltung?! Ich fühle mich gleich viel besser. Und so ergibt vieles einen Sinn. Denn mein System, das ist täglich anders, es ist wandelbar. Mein System, das ist flexibel, es passt sich an. Mein System, das ist elastisch, es bietet Widerstand. Mein System, das ist ein Weltreisender, heute hier, morgen dort – und dennoch immer bei sich zuhause. Mein System, das ist trotz aller Flexibilität beständig, du erkennst es, wenn du es siehst.

Mein System, das ist mehr als die Summe seiner Teile, das ist wie Wackelpudding: Stößt du es an, so wackelt es. Und dann richtet es sich wieder auf.

Martin Bürger ist 29 Jahre alt, Organisationsberater mit Fokus auf China und lebt in Berlin.

MYP19 – Prolog "Mein Protest"

Editorial — MYP Magazine N° 19

Prolog »Mein Protest«

29. November 2015 — Die Beatsteaks fotografiert von Maximilian König

— Die Beatsteaks im Interview