Feine Sahne Fischfilet

Interview — Feine Sahne Fischfilet

Feierabend mit Feine Sahne Fischfilet

Linke Heimatmusik gegen den Rechtsruck, abgefuckte Festivalexzesse, Auf-die-Fresse-Feiermucke – Feine Sahne Fischfilet wird aus den verschiedensten Gründen abgefeiert. Wir schicken MYP-Lady Katharina in den Feierabend mit Sänger Monchi und Trompeter Max.

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Roberto Brundo

Es gibt wenig, das nicht schon über das neue Album „Sturm und Dreck“ der Punkrocker von Feine Sahne Fischfilet geschrieben wurde. Kein Wunder, denn bei den Pressetagen der sechsköpfigen Gruppe reihte sich die gesamte deutsche Medienlandschaft ein. Als MYP auf FSF trifft, sind Jan „Monchi“ Gorkow und Max Bobzin in Berlin, um die neue Platte zu bewerben. Wir treffen die Jungs zum letzten Interview des Tages – und entführen sie: raus aus dem Label-Büro, rein in die Kneipe. Feierabend mit Feine Sahne Fischfilet!

Katharina:

„Wir sind zurück in unserer Stadt / Mit zwei Promille durch die Nachbarschaft.“ Euer neues Album „Sturm & Dreck“ startet mit dem Song „Zurück in unserer Stadt“, bei dem ich sehr an das Gefühl denke musste, an Weihnachten wieder zurück ins Hinterland zu fahren und mit den alten Kumpels den Christbaum loben zu gehen. Welche Gefühle haben euch beim Komponieren beschäftigt?

Monchi:

Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern – ein Bundesland, aus dem Viele wegziehen wollen oder müssen. Wenn die alte Freundesgruppe dann zu seltenen Anlässen wieder zusammenkommt, dann kann man schon mal richtig auf die Kacke hauen. Da wird man gerne nostalgisch.

Katharina:

Und wie geht ihr mit Leuten von früher um, die ihr ungern wiedersehen möchtet?

Monchi:

Einfach nicht treffen!

Max:

Na, manchmal kann man dem auch nicht so richtig aus dem Weg gehen. Da wo ich herkomme gibt es zum Beispiel nur eine einzige Möglichkeit, wo man überhaupt hingehen könnte.

Katharina:

Zuhause seid ihr ja vermutlich kaum noch – die neue Tour ist schon fast ausverkauft, das Finale spielt ihr in der Rostocker Stadthalle, dem Ort, an dem ihr, so war zu lesen, früher mit euren Eltern bei den ganz großen Show Events als staunende Zuschauer gestanden habt.

Monchi:

Alles, was wir in den letzten Jahren erleben durften, war der Knaller. In „Alles auf Rausch“ haben wir diesen irren Ritt thematisiert. Mensch, wir können kaum erwarten, bis alle das Album hören können! Wir haben jede Menge neues Zeug, das wir unbedingt raushauen wollen. Wir haben einfach Bock live zu spielen. Und das checken auch die Leute.

»Auf unserer Tour wird es wieder jede Menge Pfeffi geben.«

Max:

Und natürlich gibt es wieder jede Menge Pfeffi und wir haben uns auch ein paar Bekannte eingeladen, die mit uns auf der Bühne stehen werden. Wir sind zwar ohnehin die ganze Zeit unterwegs, aber für eine Tour loszustürmen macht nochmal mehr Bock.

Monchi:

Wir haben auch nur Vorbands eingeladen – wie etwa Kaput Krauts oder Audio88 & Yassin –, die wir geil finden und mit denen wir befreundet sind. Wenn die in meinem Ort spielen würden, würde ich hingehen!

Max:

Das Tourfinale in der Rostocker Stadthalle macht uns echt baff. Ich hab’ da Otto Waalkes als Kind gesehen, das war die größte Halle, die ich kannte. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann muss ich manchmal abschalten, das würde mich sonst überfordern. Die Vorstellung, dass wir paar Hanseln auf so einer großen Bühne so viele Tickets verkaufen, kann ich noch nicht richtig verarbeiten.

Katharina:

Kommen wir von den ganz großen Momenten zu den Stationen auf eurem Weg, an denen ihr eher mit Widerständen zu kämpfen hattet. Dass man auch mit Anfeindung und Frustration konfrontiert wird, macht ihr ebenfalls in „Alles auf Rausch“ deutlich: „Verbietet die, hörn‘ wir euch schrein’ / Euch fall’n nur Dickenwitze ein / Wenn wir sehen, dass ihr kotzt, geht es uns gut. / Uns fahren Menschen hinterher / Das zu glauben, fällt uns schwer.“ Welche Stolpersteine haben sich besonders eingebrannt?

Max:

Da gab es seit Beginn der Bandgeschichte so einige. In erster Linie waren viele Leute von der politischen Position angekotzt, über die wir sprechen und für die wir stehen. Sicher kam auch die ein oder andere Missgunst auf persönlicher Ebene dazwischen. Nach dem Motto: „Warum denn ausgerechnet die? Diesen Idioten hätte ich das nicht gegönnt.“ Es gab schon viele Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, aber wir betrachten das eher wie einen Elfmeter: Der Stein ist ein Ball, der irgendwie verwandelt werden muss.

Katharina:

Zu sechst in einer Band zu sein, das stelle ich mir auch ein bisschen wie einen Schutzpanzer vor, man ist ja quasi eine halbe Fußballmannschaft. Zusammen kann euch ziemlich egal sein, was die Leute über euch denken, aber wie geht jeder von euch privat mit Anfeindungen um?

Monchi:

Na, wir sind ja keine Vollnerds, die nur noch zu sechst rumhängen. Ich will an manchen Tagen alleine sein oder einfach nur was mit meinen eigenen Leuten machen.

Max:

Das muss man auch. Wenn man im Tourbus und im Studio immer gemeinsam abhängt, dann braucht man den Abstand, sonst geht man sich voll auf die Nerven. Und sonst hätte es schon viel öfter richtig geknallt.

Monchi:

Aber auch als Band lassen wir ja sehr emotionale Momente zu. Im letzten Album war das zum Beispiel der Song „Warten auf das Meer“, darin gehen wir sehr offen mit Tiefpunktmomenten um. Und für das neue Album habe ich „Niemand wie ihr“ geschrieben…

»Das sind sehr intime Augenblicke und keine Panzermomente – sondern Hose runter!«

Katharina:

… ein intensiver Song! „Mit 19 krieg’ ich dann zwei Jahre auf Bewährung / nicht die Freunde, sondern ihr / ihr zahlt die Rechnung. / 23.000 kostet ein Sixpack, wenn es brennt, / in dieser Zeit hatte ich Angst, dass ihr euch trennt. / Sollte ich mal Kinder haben / will ich so sein wie ihr. / Ich find’s scheiße, was du machst, / aber ich steh’ zu dir“ Diese Zeilen sind also autobiografisch?

Monchi:

Ein Lied, das ich für meine Familie geschrieben habe. Das sind schon sehr intime Augenblicke und eben keine Panzermomente – sondern Hose runter! Und das spielen wir dann auch live. Wir fanden diese Ambivalenzen immer geil: Wir sind mal prollig und laut, aber auch mal leise und schwach sozusagen. Immer dieselbe Stimmung vom Stapel zu lassen und dauerhaft sowas zu verbreiten wie „Wir sind die Stärksten, wir lassen uns nie unterkriegen“, das wäre ja totaler Quatsch. Es gibt auch räudige Momente, wie etwa im Song „Angst frisst Seele auf“. Manchmal fragt sich einfach jeder: Frisst mich das jetzt alles auf, kann ich noch weiter?

Katharina:

„Angst essen Seele auf“ ist ein filmisches Melodram von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974 – habt ihr euch davon zu diesem Song inspirieren lassen?

Monchi:

Ja, dadurch bin ich auf die Zeile gekommen, die fand ich sehr gut. In dem Lied geht es um eine sehr gute Freundin von mir, Katharina König-Preuß, die im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen saß. Eine Neonaziband namens „Erschießungskommando“ hatte ein Lied über sie geschrieben, in dem es drei Minuten lang eigentlich nur darum geht, wie sie grausam abgeschlachtet wird. Sie hat mich damals angerufen und mir dieses Lied geschickt – ich bin sonst nicht nahe am Wasser gebaut, aber da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Das war extrem brutal.

Katharina:

Umso passender, dann eine Reminiszenz an Rainer Werner Fassbinder zu benutzen, der ja für seine starken, politisierten und missbrauchten Frauenfiguren bekannt ist.

Monchi:

Ich weiß nicht, was eine Reminiszenz ist (lacht), aber ich fand diese Zeile einfach gut. Der Film thematisiert ja auch Neonazis und Rassismus. Schlussendlich beschäftigt sich das Lied aber mit dieser speziellen Geschichte aus dem Leben meiner Freundin. Einen Umgang mit der eigenen Angst zu finden, das ist uns mit diesem Album sehr wichtig auszudrücken. Wir stemmen uns gegen die Weltuntergangsstimmung und sagen: Es geht noch was, es gibt noch gute Leute! Jetzt ist nicht die Zeit sich zu verstecken, sondern Haltung zu zeigen.

Katharina:

Auch die Songs „Dreck der Zeit“ und „Suruc“ sind brutale, schonungslose Verhandlungen der Realität. Was bedeuten diese Songs für euch? Und was bedeutet Suruc überhaupt?

Monchi:

Suruc ist ein Ort an der türkisch-syrischen Grenze. Da war ich im Jahr 2015 für eine Initiative, die ich mit ein paar Freunden gegründet habe: „MV für Kobane“. Kobane war damals ständig in den Medien, da es die erste syrische Stadt war, in der der sogenannte IS zurückgeschlagen wurde. Extrem viele Leute mussten von dort flüchten. Wir haben Freunde aus der Region und sind dann mehrmals mit LKWs voller Klamotten, Medikamenten et cetera hingefahren. Das letzte Mal, als ich da war, gab es genau dort, in dieser kleinen Stadt, ein Selbstmordattentat. Das Lied soll ausdrücken: Samstag auf dem Deichbrandfestival spielen, sich halb tot saufen, alles geil. Und Montag zwischen 31 Toten stehen.

Nur dass ich dann wieder nach Deutschland abhauen kann, während sich andere dort tagtäglich dem IS in den Weg stellen. Das sind Faschisten, die schlachten die Leute ab. Ich habe den größten Respekt vor den Menschen, die sich da gerade machen, ob an den Waffen oder in der Geflüchtetenhilfe. Mir ist bewusst, dass wir als Band nur einen ganz kleinen Teil leisten können. Aber wir versuchen Lieder zu machen, die nicht von oben auf die Welt schauen, sondern persönlich aus uns herauskommen. Das sind alles eigene Geschichten…

»Samstag auf dem Deichbrandfestival spielen, sich halb tot saufen, alles geil. Und Montag zwischen 31 Toten stehen.«

Max:

Ich bin Monchi auch sehr dankbar dafür, dass er darüber was geschrieben hat. Sonst ist das so abstrakt und abgefahren, so weit weg – am geilsten wäre es natürlich, wenn es keine Terroranschläge auf der Welt geben würde, aber es gibt sie nun einmal. Und man muss sich immer wieder darüber bewusst werden, in welchen Relationen man selbst etwas tun kann und tun muss.

Katharina:

Wie oft machst du dir Gedanken über Privilegien?

Max:

Als weißer, mitteleuropäischer Mann ist mir schon bewusst, dass das meistens eine ziemlich luxuriöse Variante ist. Auch beruflich als Mitglied einer Band ist es eine besondere Rolle. Klar gibt es viele negative Konnotationen, die man damit versehen kann: Prollig, Drogenjunkies. Wir sind uns aber ansonsten sehr darüber bewusst, dass wir sehr auf Gold gebettet sind, was Privilegien betrifft. Wir sind unsere eigenen Chefs, wir stehen in keinem abhängigen Angestelltenverhältnis. Wir existieren nicht hart am Mindestlohn vorbei.

Monchi:

Mein WG-Mitbewohner ist Krankenpfleger, der hat eine hammerharte 40-Stunden-Woche und am Ende hat er das gleiche Geld wie ich. Uns gibt es seit zehn Jahren, wir zahlen uns aber erst seit knapp zwei Jahren Kohle aus. Davor sind wir zu sechst in ’ner Fünferkarre gefahren – das haben wir noch im Kopf, deshalb gibt es auch kein Saus und Braus bei uns. Ich komme zu den Terminen nach Berlin mit der Bahn.

Max (lacht):

Erste Klasse ICE.

Monchi:

So ein Quatsch! Aber ich würde mir ziemlich dämlich dabei vorkommen, meinem Mitbewohner, der als Krankenpfleger schuftet, oder einem Kumpel, der auf dem Bau arbeitet, vorzuheulen: „Mensch, wie anstrengend ist das mit der Band, zehntes Interview heute.“ Das ist totaler Luxus, ein Privileg – dafür schäme ich mich nicht, aber ich empfinde Dankbarkeit und wünsche das auch jeder halbwegs coolen Band, die nicht aus totalen Vollidioten besteht. Wir Sechs haben aber auch alles auf eine Karte gesetzt. Ich hab’ mein Abi abgebrochen und keine Lehre gemacht, wir mussten uns alle entscheiden. Dass das nächste Saison wieder vorbei sein kann und sich kein Schwein mehr für uns interessiert, daran denken wir natürlich auch manchmal.

Max:

Auch wenn wir uns nicht mit jemandem in einem Angestelltenverhältnis vergleichen wollen, wollte man auch nicht herunterreden, dass jeder von uns immer mehr Kraft aufwenden muss, je erfolgreicher die Band wird. Da muss man so viel Präsenz zeigen und Energie reinstecken, dass wir diese Ruhephasen genauso brauchen.

Monchi:

Ich weiß jetzt schon, dass ich bis Ende Mai kein einziges freies Wochenende haben werde. Aber darüber werde ich mich nie beschweren, das habe ich selbst gewählt. Und danach hänge ich wieder in Meck-Pomm am Strand, da könnt ihr dann 40 geile neue Bars in Kreuzberg haben.

Katharina:

Medial seid ihr auch bekannt geworden, weil eure Namen in mehreren Verfassungsschutzberichten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu lesen waren und ihr später auch von konservativen sowie rechtsnationalen Politikern für eure Nähe zu Antifa angegriffen wurdet. Habt ihr noch Lust, über dieses Thema zu reden? Oder ist das für euch langsam gegessen?

Max:

Zu dem Zeitpunkt hätte es keinen größeren Promo-Push geben können und es ist Teil unserer Bandvergangenheit. Aber eigentlich haben wir dazu alles gesagt. Das gehört zu uns – aber dass wir geile Musik machen, ist noch viel wichtiger.

Monchi:

Leute, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen, fragen da öfter mal nach. Kann ich auch verstehen, ist ja eine interessante Story. Wir haben dem Verfassungsschutz einen Geschenkkorb vorbeigebracht, um uns für die Promo zu bedanken, ansonsten ist meine Haltung dazu klar: Das ist eine Behörde, die für mich aufgelöst gehört. Mittlerweile wissen wir, dass die über uns nicht nur mehr geschrieben haben als über den NSU, der in Mecklenburg-Vorpommern gemordet hat, sondern auch mehr als über alle Neonazibands in Meck-Pomm zusammengerechnet. Es ist kein Fehler in der Behörde, die Behörde ist der Fehler.

»Jeden scheiß Porno, auf den ich mir einen runtergeholt habe, haben die auf jeden Fall mitgeguckt.«

Katharina:

Habt ihr Angst, darauf reduziert zu werden? Auch wenn es – zumindest in meinem eher linksgerichteten Studentenkreis – meist ein eher positives Reduziertwerden ist?

Monchi:

Klar, viele wurden durch diese Schlagzeilen über uns auf die Band aufmerksam. Aber wer sich etwas länger mit uns befasst, merkt schnell, dass da noch viel mehr Substanz ist. Auf persönlicher Ebene war das auch gar nicht lustig: Ich wurde drei Jahre lang observiert, die haben Peilsender unter mein Auto gemacht. Und jeden scheiß Porno, auf den ich mir einen runtergeholt habe, haben die auf jeden Fall mitgeguckt. Ein Verfahren gegen mich gab’s trotzdem nie, denn – Überraschung! – ich habe nicht die RAF mit aufgebaut. Das ist nicht nur Spaß, auch das wenn viele, die davon hören, immer cool finden. Daran ist gar nichts spaßig, das ist immer noch ein Geheimdienst.

Katharina:

Neben vielen politischen Songs seid ihr auch ganz stark, wenn es darum geht, Lieder zu schreiben, die einen gemütlichen Zusammenhalt beschwören. „Schlaflos in Marseille“ erinnert mich zum Beispiel an einen Hafen-Shanty. Steht ihr auf Shantys?

Max:

Wir haben währenddessen eher an einen Russenchor gedacht, aber Shanty trifft es auch.

Katharina:

Heimatliches Wohlgefühl findet sich auch im Song „Wo niemals Ebbe ist“: „Dritte Liga – Nichtabstiegsplatz / Wir feiern’s wie die Meisterschaft.“ Auf welche Dinge seid ihr wirklich stolz?

Monchi:

Auf diese „Noch nicht komplett im Arsch“-Kampagne gegen Rechts, die wir als Band gemacht haben. Darauf bin ich hammerstolz.

Max:

Im Bandkontext beantwortet sehe ich die größte Errungenschaft darin, dass wir uns als Band nach all den Jahren noch so gut verstehen. Das ist für mich wirklich Gold wert. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, dann war’s das auch einfach mit Feine Sahne Fischfilet, dann ist meine komplette Lebensgrundlage auch einfach passé. Und uns können da tausend Sachen dazwischen kommen, ob auf emotionaler oder familiärer Ebene. Ich bin einfach stolz und froh, dass wir immer noch so gut zusammenstehen. Dieses Gefühl fängt bei uns im Mikrokosmos Band an und geht dann auf unsere Familie über – und wenn wir damit dann noch ein paar Leute bei den Konzerten erreichen können, dann ist das schon mehr, als man sich eigentlich erträumen darf, wenn man Musik macht.

Todd Kale

Submission — Todd Kale

Some Day

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Illustrations: Todd Kale

Imagine future anthropologists sifting through the digital archives of the twenty-first century.

They will see a polarized world. Was it money or technology that split people away from one another? Those stuck sorting through petabytes of selfies would laugh; though not as much as those sorting through Facebook pages or internet forums.

And they will see change. People stood up to defend the rights of strangers. Abuse long swept under the rug, was fought. One morning, a scientist remarks offhand that there indeed was unity amidst all that divide. A colleague agrees, positing that in spite of President Trump, progressive changes really started to occur in the first decades of the twenty-first century.

A long discussion begins. He said what about white nationalists? Anthropologists take turns recounting the events of his term. How did he get elected again? Adding some levity, someone points out society’s perseverance in the face of such absurdity. He actually spoke like that? Thankfully, that yellow hairdo never became a fad. Talk turns to better things as they press on through the archives.

When a similar scene happens years from now, it will be because civilization survived. Perhaps not into a perfect future, but a better one. Because resistance worked.

Todd Kale is an illustrator living in Austin, Texas.

Awolnation

Interview — Awolnation

Life Is Healthful

Awolnation’s frontman Aaron Bruno misses the optimistic music of the eighties and dislikes songs that sound like they were created by a robot. In our interview, he tells us why his new album “Here Come The Runts” comes from the bottom of his heart. And why disabled skater Og de Souza functions as the perfect ambassador for his new music video “Passion”.

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke

Recife. A Brazilian city with over a million inhabitants on the Atlantic coast. At a bus stop, a man arduously climbs up the steps into a bus. While holding on to the reeling with his right hand and hoisting his body up, his left-hand drags a skateboard behind him. The man’s lower body is disabled and his legs, which are unusable, are folded in front of him in a cross-legged position. The skateboard seems to be his only possibility of advancement. A wheelchair appears to be unaffordable for the man.

After a few stops, the man gets off of the bus. Sitting on his skateboard, he rides along Recife’s beach promenade for a while. A large grin appears on his face as he arrives at his destination: A skate park right by the beach. The man comes to a halt and posts up behind a wire fence. Sticking his hands through the holes of the fence, he watches the many young skateboarders zip back and forth. How sad it must be to only be able to watch other people skate.

But then the man decisively rolls towards the top of the halfpipe. He positions himself and goes for it. Full of energy, he skates through the course sending everyone else into wonder and awe. He skates as if it were a completely self-evident thing and as if nothing on this earth can hold him back. His facial expression is one of pure joy.

Said man is Brazilian skater Og De Souza. Of course, he can afford a wheelchair, but he consciously chose his favorite mean of transportation: a skateboard. And obviously, Og isn’t saddened by watching others skate. Because he skates at least as well as them.

Og’s story is told in one of the most recent music videos by Awolnation, a rock band from California. The videos’ title is “Passion”, which is also the title of the song. It is one of 14 tracks on the band’s new album, named “Here Come the Runts.” And, as lead singer Aaron Bruno assures us, the album comes straight from the bottom of his heart. Real music. No fake shit.

We meet Aaron in a small office in Berlin’s Michelberger Hotel. With its 60ies interior design, the location looks like it could be a part of a Mad Men set. It kind of reminds us of the Hamburg “Central Congress”… but more on that later.

Jonas:

A couple of weeks ago, you released the music video for your new song “Passion”. In this video, you tell the story of disabled Brazilian skater Og De Souza. I have to confess that I felt a little ashamed of myself when I watched the clip for the first time. Suddenly, all the day-to-day problems seem so tiny and so childish compared to this man’s fate—especially because he expresses so much dignity and happiness. How did you find this touching story?

Aaron:

My friend Ravi directed and documented a behind-the-scenes film of the making of my new record. He knew Og from a past shoot when he produced an old-school skate video. Ravi came up with the idea to tell Og’s story and get him on board for our video, so I’ve got to give him all the credit. We all kind of embraced this idea for “Passion” and I jumped at the opportunity to show someone’s passion and how it helped overcome such a drastic obstacle like not having the usage of your legs. And—I have to be honest—I feel the same way you do. When I saw Og De Souza for the first time, I felt silly for some of the things that I used to complain about. If I’m a bit sick one day or have a bunch of stuff to do that seems difficult, it feels kind of immature in comparison to what Og has gone through.

»It seems like a good positive way to try to navigate through life if you can figure out what it is that you’re passionate about.«

I don’t remember who exactly said it, but I’ve heard that to find your passion is to find your destiny. And that you find your purpose in life when you can figure out what your passion is. You know, for me it’s music. And for you maybe it’s journalism. But for someone else, it could be cooking, running, rock climbing, skiing, or whatever—the possibilities are endless. It seems like a good positive way to try to navigate through life if you can figure out what it is that you’re passionate about—so passionate that you would almost risk everything for it. That’s a good place to be. It helps you to get out of bed in the morning, it helps you feel like there’s a reason to be alive. So Og De Souza is a great example for that. He’s presented with the option of using a wheelchair with which, of course, nothing is wrong. But he decides to use a skateboard instead because he loves skating so much. I guess he really influences people in a very positive way. He’s got such a sweet smile, his face illuminates so much positive energy.

Jonas:

When you created the song “Passion”, what did it mean to you the first time? Is there a different meaning to it now that you’ve met Og De Souza and have shot the video? Do you see it through different eyes?

Aaron:

No, I don’t see it through different eyes. I just feel happy that there is someone that was willing to share their story, to help convey the message of the song. I am definitely inspired by him and I feel honored that he wanted to be a part of the video and subsequently of the song.

When I wrote the song, it was the third or fourth track that I wrote for the new record. My wife and I, we’re lucky enough to live in a pretty, mountainous area, there’s a lot of nature around our house. I remember that I was running through a trail at this area and—maybe it was the rhythms to which I was running—when the beat came to me, I suddenly had the idea of writing a song that I can say something very simple with, that helps me to nail it on the head and say: That’s passion! I mean, what is passion about? It’s discovering a formula for life, like a potion of passion.

Funny side story: I read a review of the last record, with which I disagreed a lot. It said that the record lacked passion and that broke my heart because I was extremely passionate about it! The last record was such an emotional experience, it really broke my heart to read that. So I said: Fuck them! Now I’m gonna write a song about passion—literally! The sarcastically making fun of that review was my way of lashing out, so the initial idea was kind of tongue-in-cheek. But then it became a serious thing.

Jonas:

What a situation: Someone sitting at their desk and accusing someone else out there that there’s a lack of passion.

Aaron:

You can say that you don’t like the song or that you don’t like the lyrics. I can always live with that. But “lack of passion”? It really did upset me and ended up being the initial idea behind the song—as silly as it sounds. It started as a joke, but then it became such a positive thing. I’m so grateful that it started there, it started with that negative review and became something much bigger. Now it obviously is a very positive message.

Jonas:

“Passion” is one of 14 songs on your new record “Here Come The Runts”. In an interview with Billboard magazine, you said that there’s absolutely “no fake shit” on this record. What does “fake shit” mean to you in a musical context?

Aaron (groans):

Oh, that’s a great example of something you said that you regret later. The record is from the bottom of my heart. I didn’t create the songs for success or to make money. These songs really come from the soul and mean a lot to me. It’s not about chasing some sort of trend or whatever. It’s more like: What you see is what you get. It’s a pretty rare, honest, emotional album.

»Almost all records are tuned. Auto-tuned. And that’s fake. What you’re hearing then is essentially a fake product and that doesn’t stick well with me.«

A lot of records you hear, there’s so much tuning of the vocals, it’s like listening to a robot. On my record, there’s none of that, and I’m really proud of that—which is funny to say because it seems like that should be the standard if you’re listening to an album. You just should be hearing the guy or girl sing and it should be their voice. But almost all records are tuned. Auto-tuned. And that’s fake. What you’re hearing then is essentially a fake product and that doesn’t stick well with me. Sure, there’s also a lot of artists that don’t tune their vocals. But most do. And that plagues me around.

Jonas:

Do you think pimping music with “fake shit” is like an epidemic in our modern music industry?

Aaron:

There’s always copycats. If there’s a song that performs well, labels are going to chase that and try to get a piece of the pie. For instance, it happened on our first record with “Sail”. Even still today I can list ten songs that sound exactly like “Sail”. I’m kind of proud of that, but at the same time, it’s also frustrating: It’s frustrating that some people try to influence pop culture like that, especially when they copy a song that wasn’t even supposed to be a pop song like ours.

Jonas:

Could it be that this kind of making music is just a reflection of how our society works?

Aaron:

I think technology has become so user-friendly that it has allowed us to become much lazier. And I’m as guilty of that just as anybody else is. Sometimes I notice that when my friends and I use the voice-activated system to send a text message, like “Hey, I’ll be there at 9. Karma!”, I’m just looking for the exclamation point to be set right. But when you really have to write something by yourself, you suddenly realize: Oh shit, I can barely spell anymore! You forget the mechanics of day-to-day life. I think the same goes for music: A lot of people cut corners. A lot of singers just record once and the guy or girl says: “Ok, that’s good enough. Let’s tune it, and it will be fine.” The more easy it has become to make songs like that, the more I feel like there’s a need for craftsmanship and real playing—for real musicianship. There’s a lot of musicianship on my new record and I think people will appreciate that.

Jonas:

“No fake shit” also means, for example, having the guts to cry out very honest words like “I don’t want you to leave”—like you do in the song “Table For One” on your new album. What’s the story behind this track?

Aaron:

When I went on tour in the past, I had to be alone a lot. There were a lot of times when I went to a restaurant and while sitting at the bar and attending a free table, I was waiting for my name to be called by the hostess who used to say: “Bruno, table for one!”

Jonas:

It’s like sitting in a movie theater as a single person. People would say: “Oh look, he’s alone!”

Aaron:

Actually, I think sitting in a movie theatre by yourself is kind of nice—talking to someone would just ruin the film. And sometimes you purposefully choose to be alone. On tour, for example, I quite enjoyed it. But if you are lonely and they call out “Table for one!” at a restaurant, that really pinpoints the feeling. I found that “Table for one!” call to somehow be unique and the phrase always stuck with me.

»I tried to express how sad it is when they have to go and when you suddenly are left alone, sitting at a table for one.«

When I started to write the lyrics for that track, it evolved into a simple love song. (—“Cause I don’t want you to leave / I want a day in your dreams”—) The song deals with the situation of a friend having to leave and you are just honestly saying: “Please don’t go! Don’t do it!” Funny enough, I felt that way about my guitar player Zach leaving to go on tour with his other band Irontom—he’s back now and he’s going to be touring with us!— but I kind of used this situation as a jumping-off point because we both had this crazy bond and I felt very emotional about it. We had spent all of this time together and he had played so much of the guitar while recording our new album. I said: “I don’t want you to leave!”

I also incorporated my feelings towards my wife into that song. I was a sort of combining my feelings towards Zach, who is one of my best friends, and those towards my wife and how I love them in different ways. I tried to express how sad it is when they have to go and when you suddenly are left alone, sitting at a table for one.

Jonas:

Another thing that I learned from the Billboard interview is that you grew up with the music of Dire Straits—which makes me very happy because I did too. My dad always had a Dire Straits tape in his car. What does the music of this band mean to you? Would you say they have had any influence on the way you make music?

Aaron:

I would say that especially the “Brothers In Arms” record is incredible—you have to be living in another dimension if you haven’t listened to that while growing up in the eighties. But it’s more recent that I’ve been obsessively listening to that album. I would probably refer more to Bruce Springsteen’s “Born In The USA”, for me this was the record of the eighties. But those albums go hand in hand. There’s this nice feeling of optimism and nostalgic energy, which I felt from both of them in the eighties.

»I wanted to make an album that felt more like hope than the doom and gloom scenarios that you’re confronted with whenever you turn on the TV or go online.«

A lot of the eighties’ pop or rock albums have that feeling, a lot of very good “car records” or “car songs” were created in that decade—not only by Dire Straits or Bruce Springsteen. There have been lots of others amazing music artists such as Prince, Michael Jackson, or Tom Petty. They had a lot of guitar play in their music, but it didn’t sound like rock ’n’ roll. It felt just like good music to me. Or maybe it was just my age—with all the feelings of wonder and optimism that ended up with being aware of how fucked up the world is. So I wanted to make an album that felt more like hope than the doom and gloom scenarios that you’re confronted with whenever you turn on the TV or go online. I rather wanted to focus on something positive. I wanted to say: Life is healthful. That’s what the “Born In The USA” and “Brothers In Arms” records did for me.

Jonas:

A couple of months ago we had a photo shoot in Hamburg at a very sophisticated sixties’ bar called “Central Congress”, founded by a guy named Oliver. That bar is extraordinary, like a set of “Mad Men”, and is equipped with furniture just like in this room. When Oliver moved to Hamburg, he couldn’t find a bar that would fit his lifestyle and satisfy his requirements, so he decided to build one on his own, based off of his ideas. Do you see yourself in that story? Would you say that you’re also a guy that creates the music he likes because he can’t find it anywhere else?

Aaron:

That’s how I approach most songs. I wanna make music that I wanna hear. I think there’s plenty of great artists out there right now—ok, when I say plenty, that’s not necessarily what I totally agree with, but I don’t want to think about it now. I love alt-J for example, they do amazing stuff. Or Tame Impala. And The War On Drugs are great too. But there’s not a huge amount of pop records that speak to me. Once I hear a song that feels pretty good, I wonder if the entire album is pretty good too. I want to listen to an album front to end. That gives me a rush and tells the whole story, it’s like going on a journey.

Today is really about singles and streaming and stuff, but that’s great too. I feel so lucky that—if you hit me with a song that I haven’t heard—I can go to my phone, just press play and listen to it immediately. That’s incredible. I remember specifically when LL Cool J’s “Mama Said Knock You Out” came out in the early nineties, they presented it first on “Yo! MTV Raps”, a couple of weeks before the single came to the stores. When I heard it for the first time, it was so great to me, I couldn’t wait until it came out. Unfortunately, it would only be like once a week that they played it on MTV. So I had to wait all week and count down to when I could see it again. And when they finally played it, I was so excited to watch it and I recorded it on videotape, so I could watch it over and over again. Hard to imagine today, right?

Jonas:

I was born in the early eighties, so I remember these times very well. A couple of minutes ago, you told me that you created your new record mostly at home which is located in the Malibu area in California. This area is pretty magical and characterized by wonderful sceneries like Point Dume Beach or by the luxurious situation of having frozen yogurt spots everywhere. What impact did this “Californianess” have on your new record? Do you actually feel this Californian magic as someone that was born and raised there?

Aaron:

I know that most people’s idea of Malibu is like Baywatch, beaches and bikinis. But there’s another part of California that is often overlooked: There’s a lot of nature and a lot of mountainous areas, so there’s a lot of exploration you can do. That part of California is far away from L.A., far away from the busy city. You can find it when you’re continuously heading north on the Pacific Coast Highway and Highway 101. That part of California with its incredibly rich nature and its aspect of canyon lifestyle is the main influence of my new record. That’s the best part for living in California—and not the part that is always presented on TV.

Giant Rooks

Interview — Giant Rooks

Fünf Freunde

Die Giant Rooks klingen, als würden sie seit Jahrzehnten gemeinsam Musik machen und Songs für die Bühnen dieser Welt schreiben. Dabei kommen sie aus Hamm, haben gerade erst ihr Abi gemacht und weigern sich, in ihrer Muttersprache zu singen. Kann nicht funktionieren? Funktioniert sehr wohl. Und überraschend gut.

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Man stelle sich folgende Situation vor: Es ist Wochenende und zum ersten Mal ist man bei guten Freunden zum Essen eingeladen. Man mag und schätzt sich zwar schon eine ganze Weile, aber bekocht wurde man noch nie. Da die guten Freunde eher aus einem jüngeren Semester stammen und zu fünft eine WG bestreiten, geht man davon aus, dass der Abend wohl nicht von einer über Jahrzehnte gewachsenen Küchenexpertise geprägt sein wird, sondern eher vom unterhaltsamen, jugendlichen Miteinander. Wie gesagt, man mag sich ja, und kulinarisch, so vermutet man, wird’s wohl irgendetwas zwischen kann man essen und solide. Und wenn nicht: Eine Pizza ist schnell bestellt und auf dem Balkon steht bestimmt noch eine Kiste Bier kalt.

Die Tür geht auf, man betritt die Wohnung – und erlebt gleich die erste Überraschung: Eine festlich gedeckte Tafel baut sich in der Mitte des Wohnzimmers auf, und ehe man sich versieht, hält man ein Glas Prickelndes in der Hand. Kaum hat der Apéritif den Gaumen gekühlt und das Herz aufgewärmt, hat man auch schon seinen Platz an der Tafel eingenommen.

Der erste Gang wird serviert, natürlich von rechts. Es folgt ein zweiter. Ein dritter. Ein vierter. Dazu jeweils der passende Wein. Mit jedem neuen Gang gibt es auch eine neue Überraschung: So liebevoll sind die Teller angerichtet, so akribisch sind die Zutaten ausgewählt, so raffiniert sind die Gerichte abgeschmeckt. Und überhaupt: So detailversessen ist der ganze Abend arrangiert. Als hätten die fünf Freunde ihr junges Leben lang nichts anderes getan, als gemeinsam für andere zu kochen.

Einen solchen Abend zu erleben, und sei es auch nur in Gedanken, ist das Gleiche, wie zum ersten Mal mit der Musik der Giant Rooks in Berührung zu kommen. Die fünf Jungs aus Hamm haben gerade erst ihr Abi gemacht und sind in einem Alter, in dem andere erst anfangen, sich mit Musik zu beschäftigen. Wer lediglich den Sound der Jungs kennt und noch keinen Blick in ihre jungen Gesichter werfen konnte, hat das Gefühl, es hier mit einer Band zu tun zu haben, die schon seit Ewigkeiten zusammen spielt und große, liebevoll gemachte Songs für die Bühnen dieser Welt im Gitarrenkoffer hat. Dabei singen sie ausschließlich auf Englisch und stemmen sich damit bewusst gegen den aktuellen Trend junger deutschsprachiger Musik.

Wir treffen Frederik Rabe, Finn Schwieters, Finn Thomas, Jonathan Wischniowski und Luca Göttner in Berlin-Neukölln, wenige Stunden vor ihrem Auftritt im Tempodrom als Support für die „Mighty Oaks“.

Jonas:

Seit etwa vier Jahren macht ihr gemeinsam Musik. Wie genau habt ihr zueinander gefunden?

Finn S.:

Frederik und ich sind Cousins, wir haben schon mit acht, neun Jahren angefangen, zusammen Musik zu machen und eigene Songs zu schreiben. Vom Stil her ging das am Anfang eher in Richtung Punk Rock – mit Texten wie „Beat the heat and stop the global warming!“ Nach einer gewissen Zeit haben wir uns musikalisch aus den Augen verloren und Fred hat für eine Weile in einer Blues Band gespielt.

Anfang 2014 haben wir beide beschlossen, uns einfach mal wieder im Probenraum zu treffen und zusammen ein bisschen Musik zu machen. Kurze Zeit später sind dann noch ein Schlagzeuger und ein Bassist zu uns gestoßen, das hat aber nicht so richtig gepasst. Auf der Suche nach einem neuen Bassisten haben wir – über einen Kumpel aus der Schul-Big Band – Johnny kennengelernt, das muss Mitte 2014 gewesen sein. Johnny wiederum kannte Finn Thomas, der Ende 2014 unser neuer Schlagzeuger wurde. Und Anfang 2015 kam Luca dazu, den wir wiederum über eine gemeinsame Freundin kennengelernt hatten. So hat es letztendlich ein ganzes Jahr gedauert, bis die Band komplett war.

»Wenn man wie wir aus einer Stadt wie Hamm kommt, ist es leider sehr schwierig, die richtigen Leute zu finden, um ernsthaft Musik zu machen.«

Fred:

Immer wenn wir einen der Jungs kennengelernt haben, haben wir ihn gefragt, ob er Bock hätte, einfach mal bei uns rumzukommen und ein wenig rumzujammen. Irgendwie hat es bei allen drei von Anfang an gepasst. Als wir dann zum ersten Mal zu fünft im Probenraum standen und zusammen gespielt haben, hatten wir das Gefühl, dass das mit uns als Band wirklich funktionieren kann – das, was wir da gehört haben, klang einfach richtig gut.

Bei den ersten beiden Jungs, die ganz am Anfang zu uns gestoßen waren, hieß es während der Proben oft: „Lasst mal lieber gleich nach oben gehen und Bier trinken.“ Finn und ich hatten da aber eine etwas andere Vorstellung, wir wollten ernsthaft Musik machen. Leider ist es sehr schwierig, dafür die richtigen Leute zu finden, zumindest wenn man wie wir aus einer Stadt wie Hamm kommt – und nicht aus Berlin. Daher sind wir alle auch sehr glücklich, dass wir uns in dieser Konstellation als Band gefunden haben.

Jonas:

Nun ist es das Eine, sich als Band zu finden. Etwas anderes ist es, auch einen gemeinsamen musikalischen Stil zu entwickeln – so ein Giant Rooks-Sound fällt ja nicht einfach vom Himmel. Wie habt ihr euch darauf verständigt?

Fred:

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre dieser Sound mehr oder weniger vom Himmel gefallen. Unsere Band kann man als eine sehr spezielle Kombination aus unterschiedlichen Leuten bezeichnen, die alle jeweils einen etwas anderen Musikgeschmack und musikalischen Background haben. Finn Thomas zum Beispiel hat vorher in einer Schul-Big Band gespielt und bringt dadurch einen anderen Schlagzeug-Stil mit. Und Luca setzt sich sehr stark mit elektronischer Musik auseinander. Darüber hinaus gibt es bei uns aber auch große Überschneidungen – es gibt wirklich viel Musik, die wir alle gut finden. So kam irgendwie alles zusammen und hat sich zu einem gemeinsamen Sound entwickelt.

Jonas:

In den Kompositionen und Arrangements eurer Songs steckt sehr viel Liebe zum Detail. Wie viel Zeit investiert ihr in eure Musik?

Finn T.:

Grundsätzlich kann man sagen, dass wir sehr viel Zeit im Probenraum verbringen – wir proben eigentlich täglich. Dabei kann es durchaus passieren, dass wir einen Song über einen ziemlich langen Zeitraum entwickeln. An „Bright Lies“ zum Beispiel haben wir zwei Jahre lang gearbeitet.

Fred:

Stimmt. Wenn man als Außenstehender die ursprüngliche Fassung von „Bright Lies“ hören würde, würde man den Song nicht wiedererkennen. Wir haben an diesem Song unzählige Stunden gesessen und ihm sehr viel Zeit gelassen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du – wie du sagst – so viele Details identifizieren kannst.

Jonas:

Wenn man sich bei YouTube durch die Videos eurer Auftritte und Konzerte klickt, hat man das Gefühl, dass es ohnehin nicht die eine finale Fassung eines Songs gibt – so unterschiedlich sind stellenweise die jeweiligen Interpretationen eines Stücks.

Fred:

Was unsere älteren Songs – sprich die Songs unserer ersten EP „The Times Are Bursting The Lines“ – angeht, spielen wir diese live zum Teil tatsächlich ganz anders und verändern sie stark. Bei den Songs unserer „New Estate“-EP haben wir dagegen schon den Anspruch, die Lieder immer so zu spielen, wie wir sie auch aufgenommen haben. Allerdings erwische ich mich selbst immer wieder dabei, wie ich meine eigenen Gesangslinien variiere. Es gab schon Situationen, da haben uns nach solch einem Auftritt sogar einige Fans angesprochen, weil sie einen Song nicht eins zu eins mitsingen konnten.

Jonas:

Gibt es in eurer Band eine feste Rollenverteilung, was das Komponieren und Texten angeht?

Finn S.:

Meistens bringt Fred eine grundsätzliche Idee mit in den Probenraum, die er sich zuhause am Piano oder an der Gitarre ausgedacht hat. Auf Basis dieser Idee fangen wir dann an, ein wenig herumzujammen, bis wir das Gefühl haben, dass da etwas wirklich Neues heranwächst. Im Anschluss entwickeln wir nach und nach alle Arrangements und Sounds, entweder im Probenraum oder bei unseren Live-Auftritten. Dabei fragen wir uns immer wieder, welche Elemente der Song noch braucht und welche man wieder herauswerfen kann. Beispielsweise ist es oft so, dass wir nach einer gewissen Zeit feststellen, dass es mehr Sinn macht, wenn ein bestimmtes Instrument nicht mehr in der Strophe auftaucht – weil es vielleicht einen viel größeren Effekt hat, wenn es erst wieder in der Bridge zu hören ist.

»Man neigt am Anfang immer dazu, einen Song zu überladen. In den meisten Fällen ist es aber besser, das Ganze zu reduzieren.«

Fred:

Man neigt am Anfang immer dazu, einen Song zu überladen. In den meisten Fällen ist es aber besser, das Ganze zu reduzieren. Wie sagt man so schön: Weniger ist mehr.

Finn S:

Beim ersten gemeinsamen Jammen spielen eben alle gleichzeitig und bringen die unterschiedlichsten Elemente mit in den Song ein. Das ist zwar cool, aber häufig merkt man im Laufe der folgenden Wochen und Monate, dass man ein bestimmtes Element, das der eine spielt, herausnehmen muss, weil das Element eines anderen für die entsprechende Stelle im Song bereits vollkommen genügt. Wir versuchen aber immer, uns da gegenseitig auszugleichen.

Jonas:

Und wie entstehen eure Texte?

Finn S.:

Die schreiben Fred und ich gemeinsam – im Anschluss an die Komposition.

Jonas:

Das hört sich nach einer festen und geordneten Struktur an. Gibt es in eurer Band so etwas wie Demokratie? Oder macht Fred als Frontmann grundsätzlich die Ansage?

Fred:

Ne, ich mache keine Ansage. Ich gebe eher Anreize. Es ist ja meistens nicht mehr als eine Idee, mit der ich in den Probenraum komme. Und diese Idee entwickeln wir gemeinsam zu einem Song. Es ist ja nicht so, als hätte ich vorher schon alles durchdacht.

Ganz davon abgesehen glaube ich aber nicht, dass Demokratie beim Songwriting unbedingt das Richtige ist. Ganz im Gegenteil: Wenn jemand wirklich von seiner eigenen Idee überzeugt ist, dann sollte er auch voll und ganz dahinter stehen und sein Ding durchziehen, und zwar so, dass es für alle am Ende gut funktioniert – ganz egal, ob ich derjenige bin oder jemand anderes aus der Band.

Jonas:

Was ich persönlich an eurer Musik sehr schätze, ist die Tatsache, dass man immer wieder überraschende Momente erlebt, stimmlich wie instrumental. Plant ihr solche Stellen innerhalb eines Songs bewusst? Oder entstehen diese überraschenden Momente ganz automatisch – sozusagen als Nebenprodukt des Songwriting?

Fred:

Das, was du da beschreibst, ist definitiv ein Nebenprodukt. Für unsere Songs haben wir viele komplexe Ideen – und manchmal führen wir sogar zwei eher unterschiedliche Songs zu einem zusammen. Daraus entsteht dann vielleicht etwas, was man vorher nicht erwartet hätte.

Jonas:

Was man bei einer jungen deutschen Band heutzutage auch nicht unbedingt erwartet hätte: dass sie sich bewusst für die englische Sprache entscheidet – auch gegen einen aktuellen Trend in Deutschland…

»Für uns stand es gar nicht zur Debatte, auf Deutsch zu singen. Im Englischen gefällt uns die Sprachästhetik einfach viel besser.«

Fred:

… Ne, wir haben uns überhaupt nicht entschieden. Für uns stand das gar nicht zur Debatte! Wir alle haben nie wirklich deutsche Musik gehört und ich persönlich habe zu deutscher Musik auch nie einen Draht gehabt. Im Englischen gefällt mir die Sprachästhetik einfach viel besser. Und ich glaube, da spreche ich auf für uns alle. Das soll aber nicht heißen, dass es keine gute deutschsprachige Musik gibt.

Jonas:

Fällt es einem in seiner Muttersprache nicht leichter, genau das zu beschreiben, was man denkt und fühlt? Immerhin greift man dort auf einen wesentlich größeren, quasi angeborenen Wortschatz zurück.

Finn S.:

Am Anfang war es tatsächlich schwierig, auf Englisch zu texten. Wenn ich vor einem Songtext saß, dachte ich oft: Mist, wie komme ich jetzt weiter? Das klappt mittlerweile aber viel besser und flüssiger. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir so viel englischsprachige Musik hören und dadurch viel öfter mit der englischen Sprachästhetik in Kontakt kommen als mit der deutschen. Ich glaube sogar, dass es für uns heute viel schwieriger wäre, einen deutschen Text zu schreiben.

Jonas:

In eurer Spotify-Playlist On the road with Giant Rooks gibt es aber schon den einen oder anderen deutschsprachigen Titel.

Fred:

Stimmt, da haben wir tatsächlich auch ein paar deutsche Songs drin, zum Beispiel von Faber, Element of Crime oder Bilderbuch. Aber das war’s dann auch schon.

Jonas:

Apropos unterwegs: Ihr seid in den letzten Jahren relativ viel herumgekommen. Wie hat euch dieses ständige Touren geprägt? Stellt ihr an euch irgendwelche Veränderungen fest?

Luca:

Entwicklungen und Veränderungen sind ein ganz normaler Prozess. Durch das Herumreisen nimmt man viel mit, ich kann aber nicht sagen, was genau. Auf jeden Fall keine Routine.

»Ich finde es ohnehin super, wenn es Bands gibt, bei denen man beispielsweise das erste Album total mochte und man sich an das zweite erst gewöhnen muss, weil es komplett anders klingt.«

Fred:

Wir haben interessanterweise gestern noch über dieses Thema gesprochen. Ich habe Finn gefragt, ob ich mich in den letzten Jahren verändert habe. Er konnte mir nicht wirklich eine Antwort geben, da wir uns in den letzten Monaten fast jeden Tag gesehen haben und es daher sehr schwierig ist, irgendwelche Veränderungen an seinem Gegenüber festzustellen. Ich selbst könnte ihm die gleiche Frage auch nicht beantworten.

Was das Musikalische angeht, haben wir uns schon ein wenig verändert. Das finde ich aber auch cool. Ich finde es ohnehin super, wenn es Bands gibt, bei denen man beispielsweise das erste Album total mochte und man sich an das zweite erst gewöhnen muss, weil es komplett anders klingt. Wenn sich eine Band so stark weiterentwickelt, ist das einfach interessant. Und noch interessanter ist es, wenn sie sich nicht nur weiterentwickelt, sondern immer wieder neu erfindet – wie etwa Bob Dylan. Ich glaube, das ist der Grund, warum er es geschafft hat, über Jahrzehnte so erfolgreich zu sein.

Jonas:

Ich kann mir vorstellen, dass man relativ wenig Privatsphäre genießt, wenn man ständig im Fünferpack unterwegs ist. Gelingt es euch trotzdem, auf euren Reisen private, individuelle Räume für jeden Einzelnen zu schaffen?

Fred:

Lustig, auch darüber haben wir uns vor kurzem unterhalten. Ich selbst habe gar kein so großes Problem damit, immer aufeinander zu hocken. Den privaten Raum, den ich für mich brauche, habe ich, wenn ich wieder zuhause bin.

Luca:

Ich könnte es etwas pathetisch ausdrücken: Wir sind einfach gute Freunde.

Johnny:

Es gibt immer die Möglichkeit, sich ein paar Freiräume zu schaffen, beispielsweise an unseren Off-Days. Oder wenn wir ein paar Stunden im Auto sitzen: Da macht einfach jeder etwas für sich. Aber Luca hat es ja gerade schon gesagt: Wir verbringen unsere Zeit auch gerne miteinander.

Finn S.:

Es ist ja auch so, dass es in unserem Leben keine klare Grenze zwischen Beruf und Privatleben gibt. Wir sind einfach 24 Stunden lang die Band und mit unseren Gedanken permanent bei der Musik. Das kann auch mal zum Problem werden. Wenn wir jeden Tag zur Uni oder ins Büro fahren würden, wäre das wahrscheinlich anders – da hat man irgendwann Feierabend.

Fred:

Dieses Loslassen fehlt mir auch ein bisschen. Wir alle haben in den letzten zwei Jahren keinen Urlaub gemacht.

Jonas:

Immerhin wart ihr gerade in Norwegen – als Support für die „Mighty Oaks“.

Fred:

Stimmt, das war zwar kein Urlaub, aber trotzdem wunderschön.

Jonas:

Ihr habt euch bewusst dafür entschieden, dieses Leben zu führen. Sich für etwas zu entscheiden heißt auch immer, sich gegen etwas anderes zu entscheiden – beispielsweise gegen ein Leben, das vielleicht etwas konventioneller wäre, aber dafür mehr Zeit für Familie, Freunde oder Beziehung bieten würde. Gibt es etwas, was ihr in eurem Leben vermisst?

Luca:

Es gab bei uns von Anfang an den einen festen Vorsatz: Wenn wir gemeinsam Musik machen wollen, dann wollen wir es auch richtig machen. Und dafür haben wir uns entschieden.

»Manchmal vermisse ich eine ganz normale Routine in meinem Alltag. So ungern ich zur Schule gegangen bin, war es trotzdem irgendwie ganz geil, jeden Morgen aufzustehen, zu frühstücken und dann loszugehen.«

Fred:

Manchmal vermisse ich eine ganz normale Routine in meinem Alltag. So ungern ich zur Schule gegangen bin, war es trotzdem irgendwie ganz geil, jeden Morgen aufzustehen, zu frühstücken und dann loszugehen. Diese Routine habe ich überhaupt nicht mehr. Man ist jetzt sein eigener Chef und muss sich seine Aufgaben immer wieder selbst geben – und dann auch angehen. Manchmal fällt mir das etwas schwer. Mir sagen viele Freunde, die beispielsweise gerade irgendwo in der Ausbildung sind: „Du hast es so gut, du hast so viel Abwechslung. Ich selbst mache immer nur das Gleiche.“ Aber ab und zu denke ich mir: So eine kleine Alltagsroutine würde auch mir gut tun. Ich glaube, es ist auch etwas einfacher für den Geist und das Wohlbefinden, wenn man permanent eine Aufgabe hat und weiß, was man tut.

Jonas:

Von außen betrachtet sieht man bei erfolgreichen Bands eh nur die Sonnenseiten des Lebens. Dabei gibt es überall auch Schatten. Mit welchen Problemen hattet ihr in den letzten vier Jahren zu kämpfen? Auf welche Widerstände seid ihr gestoßen?

Fred:

Richtig problematisch war es bis jetzt nie. Und so ein wirkliches Gehate haben wir Gott sei Dank auch noch nicht abbekommen. Klar, da draußen gibt es bestimmt auch Leute, die unsere Band so richtig kacke finden. Aber das beschäftigt uns nicht.

Finn S.:

Dafür beschäftigt wir uns umso öfter mit uns selbst und hinterfragen permanent, was wir da tun. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, wenn man Musik macht. Jeder von uns hat immer mal wieder Phasen, in denen er sich fragt, ob das, was wir zusammen da gerade machen, auch wirklich gut ist und funktioniert. Und ob das alles einen selbst auch wirklich glücklich macht. Aber eigentlich gab es bei uns allen nie einen wirklichen Zweifel daran, dass diese Band das Richtige für uns ist – zumindest gab es diesen Zweifel nicht bei mir. Ich glaube aber, den anderen geht es ähnlich.

(Fred, Luca, Finn und Johnny stimmen zu)

Ich mache das alles unglaublich gerne und bin superdankbar, dass wir Fünf gemeinsam Musik machen dürfen. Und dass wir heute hier bei einem Interview sitzen und später im Tempodrom vor den „Mighty Oaks“ spielen dürfen. Das ist einfach ein unglaublich krasser Traum, der gerade in Erfüllung geht. Wenn man uns vor zwei Jahren gesagt hätte, dass wir mal in Berlin im Tempodrom spielen würden, hätte ich bis jetzt nicht mehr schlafen können. Klingt cheesy, ist aber so. Es ist wichtig, dass man das alles zu schätzen weiß und damit zufrieden ist, was man schon erreicht hat. Alleine das macht doch schon glücklich!

Jonas:

Jetzt hast du mir meine nächste Frage vorweggenommen: Wie geht ihr persönlich mit Zweifeln um? Man zweifelt in erster Linie ja nicht kollektiv, sondern individuell.

Fred:

Wir reden darüber – und zwar relativ offen. Es gibt ja immer wieder Situationen, in denen irgendetwas nicht gut läuft oder einer von uns irgendwie unzufrieden ist. Ich selbst habe zum Beispiel relativ viele Ups und Downs: Gestern war ich mit einer Idee noch total happy, heute morgen habe ich sie schon wieder verworfen. Das ist manchmal echt absurd.

»Es ist immer schwer, auch mit dem im Reinen zu sein, was man selbst tut.«

Jonas:

Ab Januar 2018 werdet ihr auf eurer eigenen Tour unterwegs sein. Auch wenn ihr nicht weit in die Zukunft schauen wollt: Gibt es trotzdem irgendetwas, was ihr euch wünscht?

Fred:

Ich wünsche mir, dass wir richtig gute neue Songs schreiben, mit denen wir alle auch zufrieden sind – es ist ja immer schwer, auch mit dem im Reinen zu sein, was man selbst tut. Was unsere Auftritte angeht, wäre es ein Traum, noch mehr internationale Konzerte zu spielen und bei den Festivals auftreten zu dürfen, bei denen auch unsere eigenen Lieblingsbands am Start sind.

Jonas:

Wenn ihr mich alle so anschaut, stimmt ihr dem wahrscheinlich zu.

Luca:

Kann man so unterschreiben.

Jonas:

Ist Giant Rooks am Ende eine Band Story oder eine Friends Story?

Fred:

Ha! Ich würde schon sagen, eine Band Story. Giant Rooks ist ja ursprünglich nicht durch eine Gruppe von guten Freunden entstanden, die gesagt haben: „Wir machen jetzt einfach mal Mucke. Der eine kann das spielen und der andere das.“ Bevor es die Band gab, haben wir uns – bis auf Finn und mich – überhaupt nicht gekannt.

Finn S.:

Wir alle sind aber durch diese Band gute Freunde geworden.

Fred:

Hmm. Vielleicht ist es am Ende ja doch eine Freunde-Story, wer weiß?

Manuel Martin

Editorial — Manuel Martin

Thirst For Freedom

In February 2014, when thousands of Venezuelans were protesting delinquency, food shortage, and rising prices, motion designer Manuel Martin and his wife decided to take to the streets and to declare civil disobedience. During the following years, Manuel converted his experiences into an illustration editorial called “No más”—“No more”.

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Illustration: Manuel Martin

After patching up our wounds and resting for a few hours, we woke because of the residual noxious plastic stench of expired lachrymatory gas and looked for where the sky was blackened by smoke. We knew that where the smoke billowed, there was a fight to be joined, and where there was none, a fight needed to be started. Our only weapons were our resilience, our perseverance, and our thirst for freedom.

Manuel Martin is a motion designer and art director living in Boston.

behance.net/ManuelMartinDucharne

@manuel_martin

Sigrid Grajek

Portrait — Sigrid Grajek

Lebe, wie es dir passt!

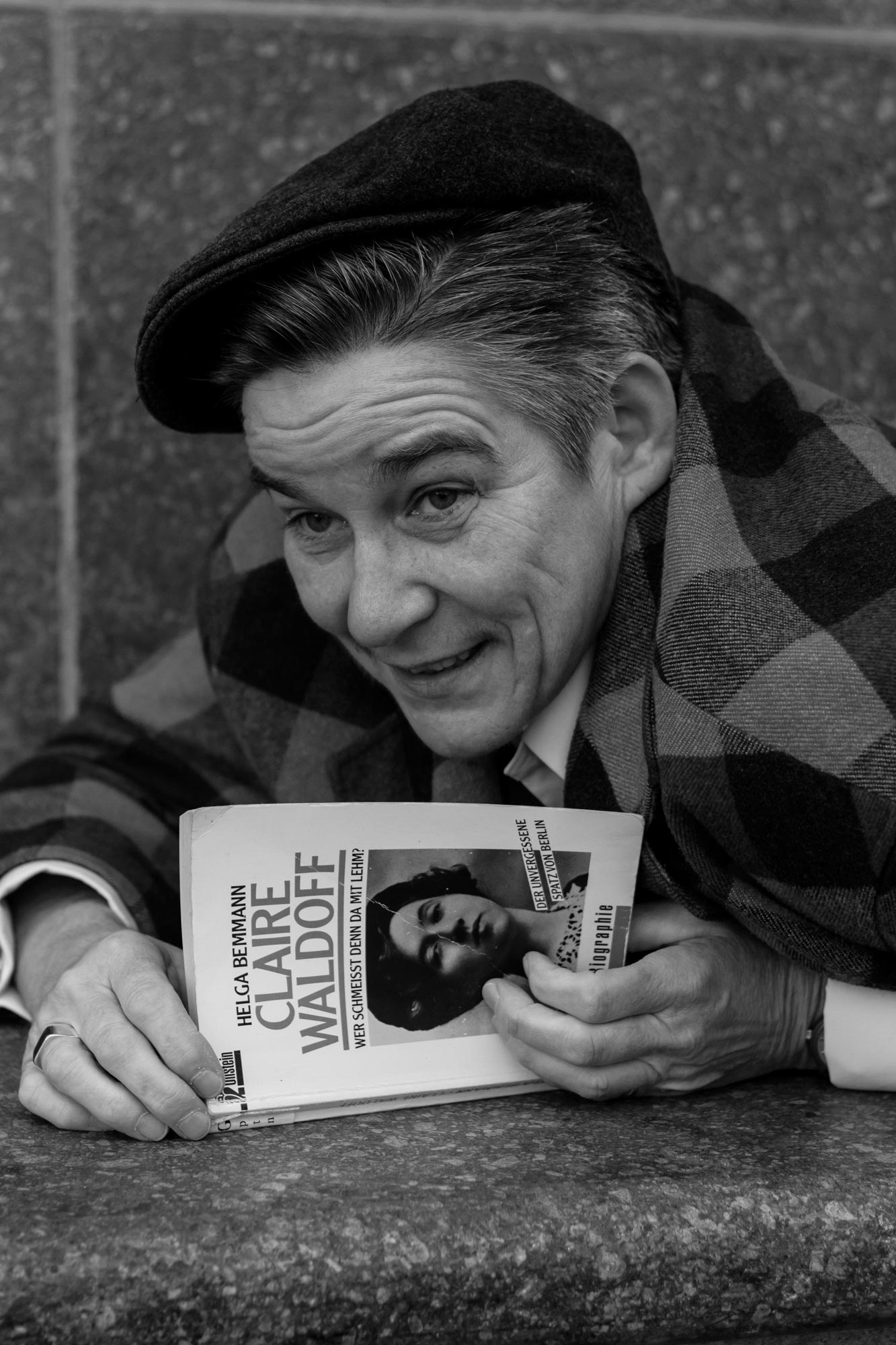

Sie lebte offen lesbisch und soff am liebsten Korn: Claire Waldoff war in den 1920ern der Star des Berliner Varietés. Kabarettistin Sigrid Grajek verwaltet ihr künstlerisches Erbe. Wir sprechen über die Parallelen zweier außergewöhnlicher Frauenleben.

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Manuel Puhl

Sigrid Grajek hat einen Vogel. Eigentlich sogar drei. In ihrer Wohnung im Berliner Bergmannkiez lebt sie zur Zeit mit Fideli und Sir Francis, der wiederum Flattermann Freddie aus dem Fenster vertrieben hat. Letzterer war so nahe am Talent von Queen-Frontmann Freddie Mercury dran, wie es ein Kanarienvogel nun mal sein kann. „Freddie war ein Goldstück, er ist mir damals quasi zugeflogen. Dafür ist Sir Francis ein richtiger Rotzlöffel. Ich wollte eines Tages bei Karstadt Futter für die anderen beiden holen, als ich diesen knallorangenen Schlingel mit Inbrunst an seinen Gitterstäben rütteln sah. Zwei Tage später habe ich ihn dann für 34 Euro rausgehauen aus dem Bunker.“

»Ich habe mich direkt furchtbar in Berlin verknallt – da ging es mir genau wie Claire.«

Wer der Kabarettistin Sigrid Grajek zuhört, stellt schnell fest: Alle ihre Geschichten leuchten. Egal, ob vom Glanz einer vergangen Ära angestrahlt oder mit einer ordentliche Portion verschrobenem Humor bestäubt – hier trifft herzlicher Ruhrpott-Charme auf angelernte Berliner Schnauze, ein Amüsement par excellence. Mit diesem Geheimrezept schaffte es schon hundert Jahre zuvor eine junge Dame aus dem „Rheinisch-Westfälischen Industriebezirk“ auf die ganz großen Bühnen Berlins: Genau wie Sigrid Grajek kommt auch Claire Waldoff aus dem Westen, die Vorfahren der beiden Damen malochten in der Kohle. Sigrid folgte dem Ruf der Hauptstadt mit 20, Claire war damals 21. „Ich habe mich direkt furchtbar in Berlin verknallt – da ging es mir genau wie Claire,“, erzählt Sigrid Grajek, während wir unsere Mäntel über die Kleiderbügel der Bar Ludwig hängen.

Vielleicht hat Claire Waldoff selbst einmal hier ihren geliebten Korn getrunken, denn seit 1909 war die Kiezkneipe durchgehend als gemütliches Absturzlokal für die Neuköllner Nachbarschaft in Betrieb. „Als ich den Laden übernommen habe,“ erzählt Maurus Knowles, der mit seinem Partner seit Juni 2016 das Ludwig betreibt, „habe ich durchaus ein paar historische Funde gemacht. Im Hinterzimmer verbargen sich noch recht gruselige Zeitungsreste. Stellenanzeigen aus den Jahren 1933/34, die alle eine Abkürzung enthalten: „(mit nat. Gesi.)“ – gesucht wurden nur Arbeiter ´mit nationaler Gesinnung`. Da liefen mir schon ein paar Schauer über den Rücken.“ Der Laden wurde nie grundlegend saniert, sondern immer einfach nur weitergegeben. Teile der Einrichtung, wie zum Beispiel die verspiegelte Theke, sind einbetoniert und stehen vermutlich seit dem Bau des Hauses an ihrem Platz. Einige Überraschungsfunde lassen auch auf eine Multifunktionalität des Ortes schließen: „Ich habe in einigen durchsichtigen Plastiktüten nicht ganz saubere Damenunterwäsche gefunden.“, fügt Maurus Knowles hinzu, während er uns ein delikates Schnäpschen kredenzt. Mit seinem vielgestaltigen Programm aus Performances und Dragshows, Livemusik und Impro-Abenden, Filmscreenings und Video-Art, Lesungen und Buchpräsentationen und mit wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst wäre das Ludwig sicherlich auch für die junge Claire Waldoff ein zweites Wohnzimmer geworden.

Die widerspenstige junge Frau, als eines von über zehn Kindern in ein proletarisches Milieu geboren, zeigte früh ihren eigenen Kopf. Sie setzte durch, an einem der ersten Mädchengymnasien im Deutschen Reich, das von Frauenrechtlerin Helene Lange in Hannover gegründet wurde, Kurse belegen zu dürfen. Schon früh begann die unprätentiöse Claire mit der „Revolverschnauze“, sich Rechte herauszunehmen, die damals für Frauen nicht vorgesehen waren. Ihr ursprüngliches Ziel, Medizinerin zu werden, wurde schnell verworfen, als sie in Hannover auf Tourneeschauspieler traf und sich kurzerhand der Truppe anschloss.

Claire Waldoff lebte einen Entwurf des Frauseins, der damals mindestens revolutionär war.

Mit den Füßen in kaltem Kaffee – damals herrschte der Aberglaube, dass dies wach hält – lernte sie nächtelang Texte und eignete sich das Handwerk der „Schmiere“ an. Lukrativ war dieses Lotterleben freilich nicht. Ohne eine Mark in der Tasche machte sie sich 1906 auf, um Berlin zu erobern. Im keuschen und gesitteten Berlin des Kaiserreichs fiel diese bräsige Person mit der riesigen Klappe von Anfang an auf. Umgeben von zierlichen Damen mit Spitzenhandschuhen und gesenktem Blick lebte sie somit einen Entwurf des Frauseins, der damals mindestens revolutionär war. Was im bürgerlichen Leben nicht möglich war, konnte zumindest im Künstlermilieu ein Zuhause finden – und so fand Claire Waldoff zum Kabarett. Im Theater an der Potsdamer Straße trat sie im Etonboy-Anzug auf, was ihr eigentlich untersagt worden war. Für die kaiserliche Zensurbehörde galt eine Frau im Anzug als unschicklich, ganz zu schweigen von Bühnenauftritten solcher Art nach 23 Uhr.

Doch Claire Waldoff sorgte nicht nur mit ihrer Kleiderwahl für einen Flüsterskandal. Auch das Liedgut, mit dem sie ihr Publikum beglücken wollte, wurde wegen antimilitaristischer Tendenzen verboten. Kurz vor dem Auftritt legte ihr deshalb der befreundete Komponist Walter Kollo einen Alternativtitel vor, der davon handelt, wie sich ein liebestoller Erpel mit einem sogenannten Schmackeduzchen (neudeutsch für Rohrkolben) vergnügt. Die Pflanze hatte zuvor allerdings eine heiße Affaire mit einem Schwan gehabt, die sie nicht ganz unbefleckt überstanden hatte. Diese polyamore Dreiecksgeschichte samt unehelichem Nachwuchs wäre von der Zensur natürlich als zutiefst unmoralisch bewertet worden, hätte der Komponist sie im Reich der Menschen angesiedelt. Durch den metaphorischen Griff ins Tierreich wurde das Stück aber durchgewinkt – und Claire Waldoff wachte am Tag nach der Vorstellung als neuer Star am Varieté-Himmel auf. Von da an zierten Plakate mit ihrem Konterfei und dem Slogan „Der Stern von Berlin“ die Vergnügungsmeilen der Stadt.

Sigrid Grajek hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe dieser außergewöhnlichen Künstlerin für die Nachwelt zu visualisieren. „An Marlene Dietrich im Anzug erinnern sich alle, weil sie für ewig auf die Leinwand gebannt wurde. Von Claire gibt’s nur körnige Schwarzweißaufnahmen. Und von wem es heute keine YouTube-Videos gibt, wird vergessen.“

Sich das Kostüm der Claire wie eine zweite Haut anzuziehen, war jedoch eine ordentliche Herausforderung für Sigrid Grajek: „Das sind unglaublich große Schuhe.“ Die Künstlerin entschied sich bewusst dafür, nicht den ikonischen, feuerroten Bubikopf-Schnitt von Claire Waldoff zu imitieren, sondern mit ihrem eigenen Kopf das Werk Legende aus den 1920ern zu interpretieren. Wie ikonographisch das Wirken der Waldoff in einer ganzen Generation nachwirkte, erfuhr Sigrid Grajek bei einer ganz besonderen Begegnung: Als sie vor zehn Jahren ihre Premiere als Claire Waldorf feierte, wurde sie kurz danach zum Radiointerview gebeten. Als zweiten Gast hatte der Sender einen alten Herrn eingeladen, der sich mit Rollator langsam ins Studio bewegte. Im Laufe der Aufzeichnung stellte sich heraus, dass ebendieser Herr zu seinen Teenagerzeiten die berühmte Claire Waldoff im Varieté Wintergarten – das ja bis heute noch existiert – bestaunen durfte. Sein Geselle hatte Karten über die Gewerkschaft bekommen und schenkte dem jungen Burschen das allererste Theatererlebnis seines Lebens.

„Und als dieser alte Mann, der eben noch so hinfällig wirkte, mit einer ausladenden Gestik vom dem Moment erzählte, als Claire die Bühne betrat, wurde mir klar, was für eine unglaubliche Begeisterung diese Frau ausgelöst haben muss. Er beschrieb, wie das Publikum unter reißendem Applaus aufsprang – und dabei stand er selber auf. Er durchlebte diese Szene noch einmal und war – ob dieser Erinnerung – energetisch total geladen. Kaum war er mit der Erzählung fertig, sackte er wieder in sich zusammen. Aber der Moment wirkte nach: Noch Jahrzehnte später haut es die Leute vom Stuhl, wenn sie sich an Claire Waldoff erinnern.“

Die Erinnerungen an die hochkomplexe Emotionalität jener Zeit, in der Claire Waldoff wirkte, ist dabei ein ständiger Begleiter: Sinnbildlich steht sie für die goldenen 20er, „die Zeit davor, in der alles noch gut war.“ Sigrid Grajek erzählt von einem jüdischen Pärchen, das bei ihr in der ersten Reihe saß und quasi eine ganze Vorstellung lang weinte. „Ich musste lange mit mir hadern, ob ich das überhaupt darf. Ob ich das Recht habe, vor diesem Hintergrund überhaupt Claire Waldoff interpretieren zu können. Aber diese beiden meinten: ‚Sie müssen sogar!’ Diese Geschichten dürfen nicht vergessen werden.“, erzählt Sigrid Grajek.

Fast immer, wenn die Kabarettistin in ihrem Waldoff-Bühnenprogramm das Datum des Berliner Bombardements nennt, stehen den ältesten Besuchern im Publikum Tränen in den Augen. In der Nacht vom 22. auf dem 23. November 1943 starben tausende Menschen und Hunderttausende wurden obdachlos. Auch Claire Waldoff verlor in dieser Nacht ihre Berliner Wohnung.

Mit 16 teilte Sigrid Grajek ihrem Umfeld mit, dass sie Mädchen liebt – 1980 in der Provinz des Dortmunder Umlands ein einsames Schicksal.

Wie schmerzlich die Erfahrung ist, kein Zuhause mehr zu haben, kann Sigrid Grajek nachfühlen, wenn auch auf eine vollkommen andere Art und Weise. Mit 16 teilte sie ihrem Umfeld mit, dass sie Mädchen liebt – 1980 in der Provinz des Dortmunder Umlands ein einsames Schicksal: „Heute ist meine Mutter meine größte Unterstützerin, aber damals hatte sie kein Verständnis. Ich komme aus einem alkoholisierten Gewalthaushalt mit Depressionshintergrund, das war alles ziemlich scheiße bei uns. Meine Mutter war einfach komplett überfordert. Die Trennung von meinem Vater war gerade durch, alles war furchtbar und dann kam ich noch mit meinem Coming-out, das war einfach zu viel.“, sagt Sigrid Grajek. Ihr blieb nur übrig, sich die Jacke zu schnappen und zu gehen.

Zuerst schlief sie bei Freunden, die sie in Dortmund kennengelernt hatte, wo es eine Frauengruppe mit Lesbenzentrum gab. Danach zog sie, noch minderjährig, in ein besetztes Haus. Drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag wurde dieses von der Polizei geräumt – und Sigrid wurde verhaftet, da sie ihr neues Zuhause nicht schon wieder verlieren wollte. An die Stunden hinter Gittern erinnert sie sich noch genau: „Die Akustik in dem Gefängnis war gut, da habe ich viel gesungen.“ Bei der Gerichtsverhandlung verteidigte sie sich selbst. „Ich hab’ denen gesagt, wie es war. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt alleine in Dortmund keine Wohnung bekommen und zuhause hatte ich niemanden. Dort im besetzen Haus wurde ich zum ersten Mal so angenommen, wie ich war. Die haben auf mich aufgepasst! Zudem konnte ich nachweisen, dass ich nach der Arbeit zur Abendschule gegangen bin, um mein Abitur nachzuholen.“

Die Richter hatten Mitgefühl, sie kam mit einer jugendrichterlichen Ermahnung davon. Arbeit, das hieß für die junge Sigrid Grajek vier Jahre lang: Akkordarbeit in der Fabrik, nicht als Studentenjob, sondern als langfristige Perspektive. Eine prägende Zeit. Vor allem die Unterstützung der anderen Fabrikarbeiterinnen half der jungen Frau. „Die waren unglaublich solidarisch.“, erzählt sie in dankbarem Tonfall. „Alle diese Damen saßen dort fest, weil ihre Biografien so waren, wie Frauenbiografien zu jener Zeit eben oft waren. Keine von denen wollte dort bleiben, aber sie haben es nie geschafft zu gehen. Deshalb haben die mich regelrecht zur Schule getreten.“

Von der Fabrik in Dortmund konnte sie 1983 nach Berlin zu Siemens wechseln. Die angehende Schauspielerin arbeitete häufig mit einer Neuköllner Arbeiterin namens Uschi zusammen, die ihr viel Unterstützung und eine ganz besondere Bitte zukommen ließ: „Bitte mach’ immer nur Sachen, die wir auch verstehen.“ Seitdem hangelte sich die Kabarettistin immer an der Richtschnur entlang, Kunst zu machen, die auch von Menschen ohne größerem kulturellen Kapital verstanden wird. „Das bin ich meinen Kolleginnen auch schuldig!“

Der Einstieg ins Showbusiness gestaltete sich für die junge Künstlerin schwierig. Gefragt waren hübsche Gretchen, doch Sigrid Grajek waren Kleider und Koketterie ein Graus. Bereits als Sechsjährige hatte sie einen riesigen Zoff mit der Mutter, da sie zur Schule ihre Hose anziehen wollte: „In den 60er Jahren gingen Mädchen im Kleid zur Schule, Punkt.“ Doch sie setze sich durch und musste nur noch ein einziges Mal im Kleid erscheinen – zur heiligen Kommunion, ihre Eltern waren Katholiken. Später rieten ihr Regisseure: „Du musst deine Weiblichkeit betonen, schmink dich doch mal.“

„So wie ich bin – als rustikale Frau –, kam ich in den 80ern, 90ern gar nicht an, als ich meinen Beruf begonnen habe. Als ich mir dann mal eine Dauerwelle gemacht und mich dezent geschminkt hatte, wurde ich von einer Schauspielagentur, bei der ich mich beworben hatte, prompt für eine Drag Queen gehalten. Also kamen die Haare sofort wieder ab, ich bin halt anders – und so musste ich damit leben, dass ich im klassischen Theater meine Schwierigkeiten hatte. So bin ich alte Butch dann eben im Kabarett gelandet – genau wie Claire.“, erzählt Sigrid Grajek.

Es fällt überhaupt nicht schwer, das zu glauben. Doch gleichzeitig erscheint es wahnsinnig eigenartig, dass wir in der deutschen Kulturlandschaft so viele Damen à la Veronica Ferres haben und so wenige Frauen wie Sigrid Grajek. Dabei ist es gar nicht leicht, den Blick von ihr zu lösen. Ihre Mimik hat etwas Anziehendes, das über reine Begehrlichkeit hinausgeht. Ihre raue Stimme ist so klar verständlich, dass man stundenlang zuhören könnte.

»Wenn ich auf der Bühne stehe, dann spüre ich das Verstreichen der Zeit nicht...«

Dass einen dieses freie Künstlerleben fernab der konventionellen Karriereleiter kaum zu Krösus werden lässt, liegt nahe. „Ich lebe sehr am untersten Ende der Einkommensabteilung. Arbeitslos gemeldet war ich aber nur zwei Monate meines Lebens, im Jahr 1983. Ich habe es immer geschafft zu improvisieren und durchzukommen. Bin quasi mit ‘ner Bohrmaschine zur Welt gekommen!“, erzählt Sigrid Grajek ohne Reue. In den Zeiten, in denen sie nicht von ihrem Beruf leben konnte, arbeitete sie als Handwerkerin und renovierte Frauenhäuser oder Privatwohnungen. „Je älter man wird, desto beschwerlicher wird das natürlich. Ich wollte mit diesem Beruf aber nie reich werden. Reich werden oder gar berühmt ist für mich vollkommen uninteressant. Mir ging es immer darum: Wenn ich auf der Bühne stehe, dann spüre ich das Verstreichen der Zeit nicht…“

Genau diesen Reiz – vom Widerstand gegen alles Vergängliche, vom Widerstand gegen Norm und Langeweile – verströmt die Ära der Claire Waldoff bis heute. Claire kämpfte sich mit der Machete durch den Großstadtdschungel und ebnete den Weg für viele andere Frauen. Was der Dandy Christopher Isherwood für die homosexuellen Männer war, stellte Claire Waldoff für die urbanen Frauen ihrer Generation da. Mit ihrer großen Liebe Olga von Roeder – beide blieben über 40 Jahre, bis zum Tod, beieinander – zeigte sie sich häufig im berühmten Bermuda-Dreieck: Narrenfreiheit zwischen der Bülowstraße und dem Winterfeldtplatz.

Ihre Damenrunden waren legendär. Einmal hatte sie zum Fest geladen und die berüchtigte Bowle „Rio de la Plata“ aufgetischt, eine wilde Mischung aus Champagner und Schnaps. Als die beschwipste Gesellschaft gerade zum Glücksspiel übergegangen war, kam eine Lieferung eleganter Seidenunterwäsche des Kaufhauses Wertheim an. Claire Waldoff ging der monetäre Einsatz aus. Sie setzte kurzerhand die exquisite Lieferung aufs Spiel – und verlor ihre gesamte neue Unterwäsche.

Wenn sie nicht gerade in ihrer Wohnung im Bayerischen Viertel arbeitete und feierte, ging sie flanieren. Die Motzstraße war ihre Meile. Mit Marlene Dietrich besuchte sie die beliebten Travestie-Shows im El Dorado. Am Häufigsten war sie vermutlich im Damenclub Pyramide, der sich im dritten Hinterhaus in der Schöneberger Schwerinstraße traf. Für 30 Pfennig Eintritt konnte man hier mit Nackttänzerin Anita Berber einen Absacker trinken, es wurde wild geschwoft und gesoffen.

In ihren Erinnerungen schreibt Claire Waldoff höchstselbst über diese Zeit: „Man sah bekannte Maler von der Seine; und schöne elegante Frauen, die auch mal die Kehrseite von Berlin, das verruchte Berlin kennenlernen wollten; und verliebte kleine Angestellte; und Eifersüchteleien gab’s und Tränen am laufenden Band; und immerzu mussten die Pärchen verschwinden, um ihren Ehezwist draußen zu schlichten. Zum soundsovielten Male ertönte im Laufe des Abends die berühmte ‚Cognac-Polonaise‘, die man auf dem Tanzboden kniend und mit dem gefüllten Cognac-Glas vor sich zelebrierte.“

Die Kabarettistin war keine Aktivistin im eigentlichen Sinne, sie stellte keine politischen Forderungen oder zettelte Revolutionen an. Sie lebte einfach ganz selbstverständlich so, wie es ihr passte. „Und das“, findet Sigrid Grajek, „ist manchmal das Größte, was du machen kannst.“

Sigrid Grajek ist Kabarettistin und lebt in Berlin.

Dillon M. Hayes

Editorial — Dillon M. Hayes

Points Of Access

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Photography: Dillon M. Hayes

The gates of acceptance are first forged by family, childhood friends, and those who don’t care much for us at all. In the malleability of our youth, they take turns bringing the frame of the gate to its melting point, shaping it, and letting it cool in place. The most influential hands, I’m glad, were determined to grant a wide berth – one through which I could see and be seen. I could be accessed by those I don’t already know.

I twisted the gates of others, too. Each kindness and transgression manipulated a threshold’s shape. I’m no more skilled a metalworker than the next, but we all share the capacity to heat the iron then leave it cold.

But in adulthood, those gates, however world-worn, are heated and shaped by our own aspirations. We have the capacity to open and re-open our hearts to the world that may have deformed us. As a means of re-shaping and of granting access, we must accept, forgive, and love even those who seem to deserve it least.

I’m not always accessible, vulnerable, or bearing the energy to be those things. But when we see others as they are and accept them through our gates, we fortify them against the hazards of tyranny and hate. In turn, they will do the same for us. In that way, kindness is a form of resistance. The transmission of positive energy subverts the wills of the selfish and greedy. And when we open our gates to others, it’s easy to see that we’re made from the same material to begin with.

Dillon M. Hayes is a director, editor, producer, and photo artist living in Los Angeles.

Eoin Coveney

Submission — Eoin Coveney

Trumpthing

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Text & Illustration: Eoin Coveney

Based on John Carpenter’s „The Thing“: A grotesque mutation of hatred and negative energy, burst forth from the ultimate fiction delivery system: „Reality“ Television.

Built on the rubble of real-estate wars, paid for by gullible millionaires and unpaid contractors.

Watched at all times by News and Social Media, obsessed with every disturbing paroxysm of lies and hate.

Having watched the rise of this person to the GOP nominee and ultimately POTUS, I felt compelled to say something with the tools I have at my disposal: Pencils, pens and brushes. Interesting times are now also dangerous times. In the year that News and Entertainment seemed to lurch towards each other, this is a World Leader whose only interest in the job is to be on television to compensate for an Emmy he thought he deserved for bullying people. A compliant and largely mute GOP, fidget with their poll reports and try to look the other way. Resistance is the only option.

Eoin Coveney is an illustrator living in Cork, Ireland.

Michel Diercks

Editorial — Michel Diercks

Acqua Alta

22. Januar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Text & Fotos: Michel Diercks

Wenn in Venedig Winter ist, verschwinden die Tauben vom Markusplatz. Zumindest für ein paar Stunden gehört die Stadt den Möwen. Das Hochwasser kommt, und schlaue Touristen trotzen den Fluten mit Einweggummistiefeln. Noch schlauere Venezianer machen damit ein Geschäft, widerwillig. Denn sie haben es nicht leicht. Wegen der Touristen gibt es kaum noch Venezianer, die Mieten sind zu hoch. Wer sich Wohnraum leisten kann, richtet Ferienwohnungen ein und unterbietet die Hotels.

Im Sommer letzten Jahres gab es Aufstände, weil große Kreuzfahrtschiffe immer wieder bedrohliche Wassermassen in den Altstadthafen schieben, der Stadt buchstäblich die Sonne nehmen und ihre lächelnde Ladung an Land lassen – welche zum Leidwesen der Venezianer den Großteil ihres Geldes bereits an Bord ausgegeben hat.

Im Winter ist es ruhiger. Die Möwen kreischen, die Tauben gurgeln. Ein paar schlaue Touristen genießen die leeren Gassen und das trotz allem türkisfarbene Meer.

Michel Diercks ist Schauspieler und Fotograf und lebt in London.

Ancient Methods

Interview — Ancient Methods

Im Bann der Achtsamkeit