Florian Prokop

Interview — Florian Prokop

Online mit Haltung

Florian Prokop bezeichnet sich selbst als Journalencer und richtet sich mit seinen Themen auf Snapchat & Co. gezielt an die Generation Smartphone. Warum es dem überzeugten Europäer dabei nicht nur auf die journalistische Qualität ankommt, sondern auch auf die persönliche Haltung, verrät er uns im ausführlichen Interview.

25. Februar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König

1988, was war das für ein Jahr! Steffi Graf schrieb mit vier Grand Slam-Siegen Tennisgeschichte, Loriot brachte „Ödipussi“ in die Kinos und Nokia hatte gerade sein allererstes Mobiltelefon vorgestellt. Außerdem führte die Deutsche Börse den Leitindex DAX ein, Tele5 ergänzte als dritter Privatsender die Fernsehlandschaft und „Morris“ wütete als erster Computerwurm im Internet. Und während man in West-Berlin mit der „transmediale“ ein Festival für Medienkunst und digitale Kultur gründete, spielte Bruce Springsteen in Ost-Berlin das größte Konzert, das die DDR jemals erlebt hatte.

Ja, die DDR. Dort war immer noch ein Mann namens Erich Honecker an der Macht. Und auch wenn man aus der Sowjetunion bereits Begriffe wie Glasnost und Perestroika hören konnte, hätte 1988 niemand nur zu träumen gewagt, dass schon ein Jahr später die Mauer fallen würde. Und dass nach drei weiteren Jahren ein wiedervereinigtes Deutschland die Europäische Union mitbegründen würde – mit dem Vertrag von Maastricht.

1988, das war auch das Jahr, in dem im brandenburgischen Cottbus ein gewisser Florian Prokop zur Welt kam, der sich heute, knapp 30 Jahre später, am liebsten auf digitalen Plattformen herumtreibt, die Snapchat, Instagram oder YouTube heißen. Allerdings nicht, um oberkörperfrei irgendwelche Produkte anzupreisen: Florian ist freiberuflicher Redakteur, Reporter und Moderator, unter anderem für Funk, ein Content-Netzwerk von ARD und ZDF für die sogenannte junge Zielgruppe. Darüber hinaus arbeitet er für den RBB-Jugendsender Radio Fritz sowie für ze.tt, eine journalistische Online-Plattform des ZEIT Verlag. Und als wäre das nicht genug, dreht er seit neuestem auch noch Webvideos zu netzpolitischen Themen für den YouTube-Kanal about:blank.

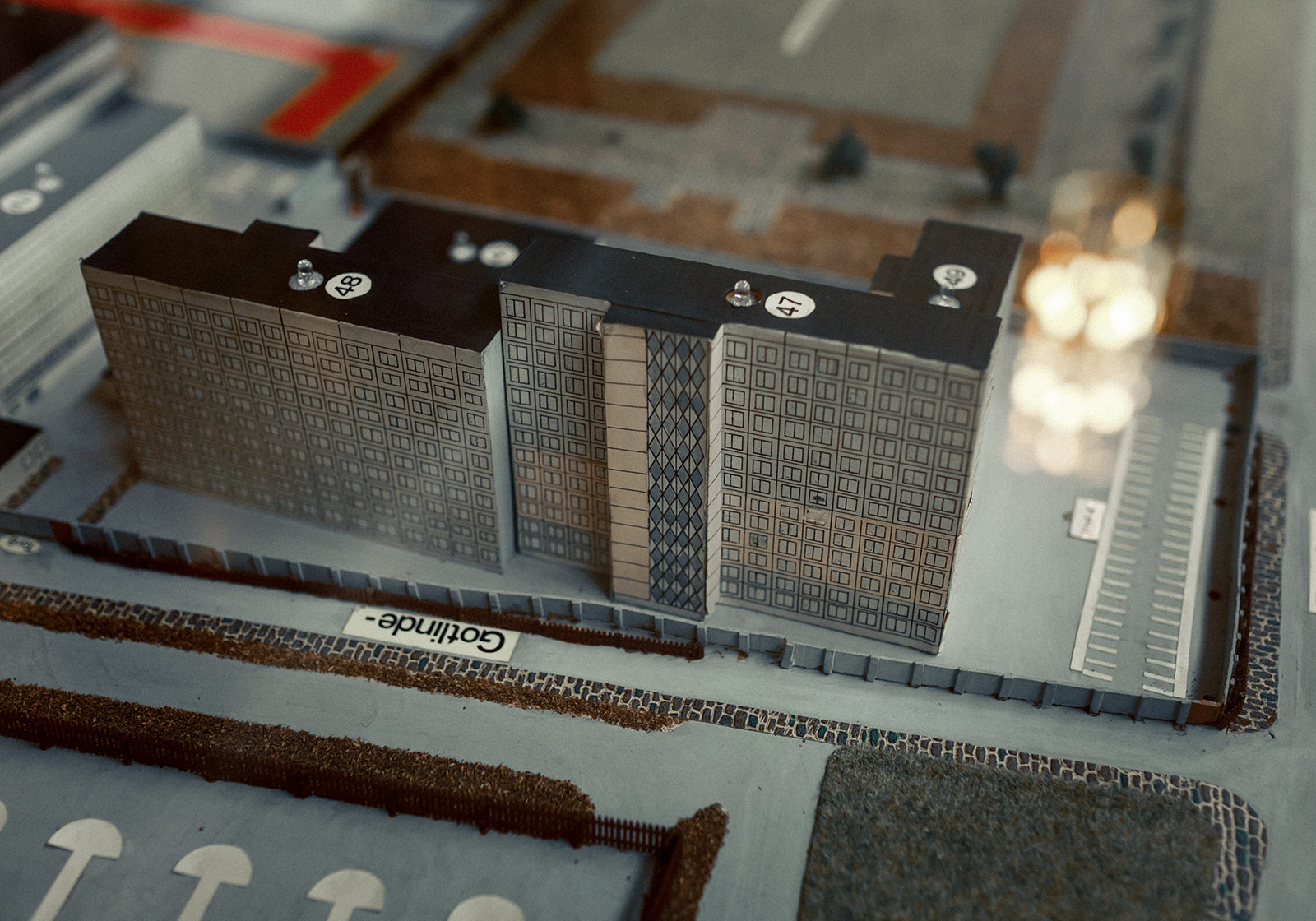

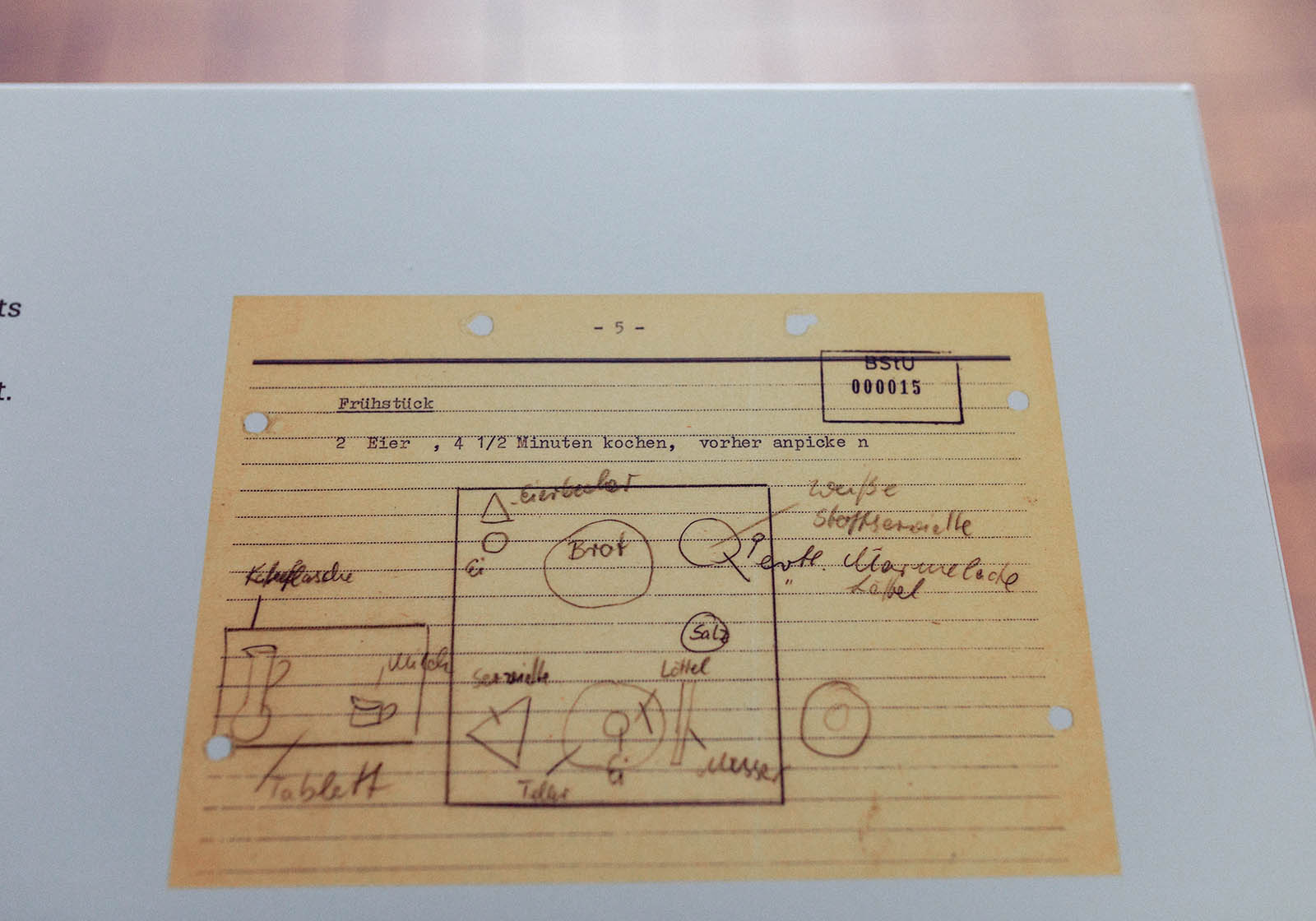

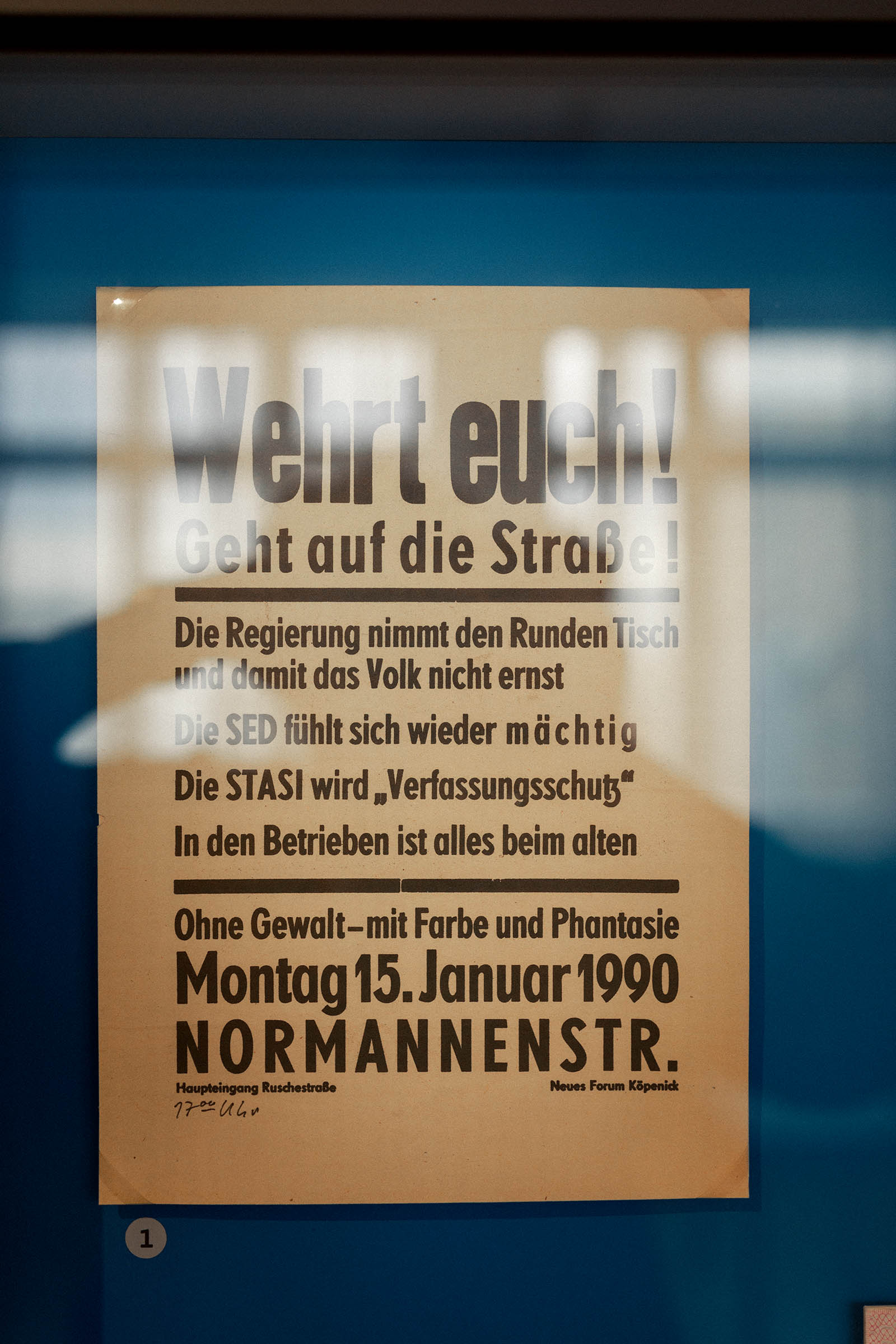

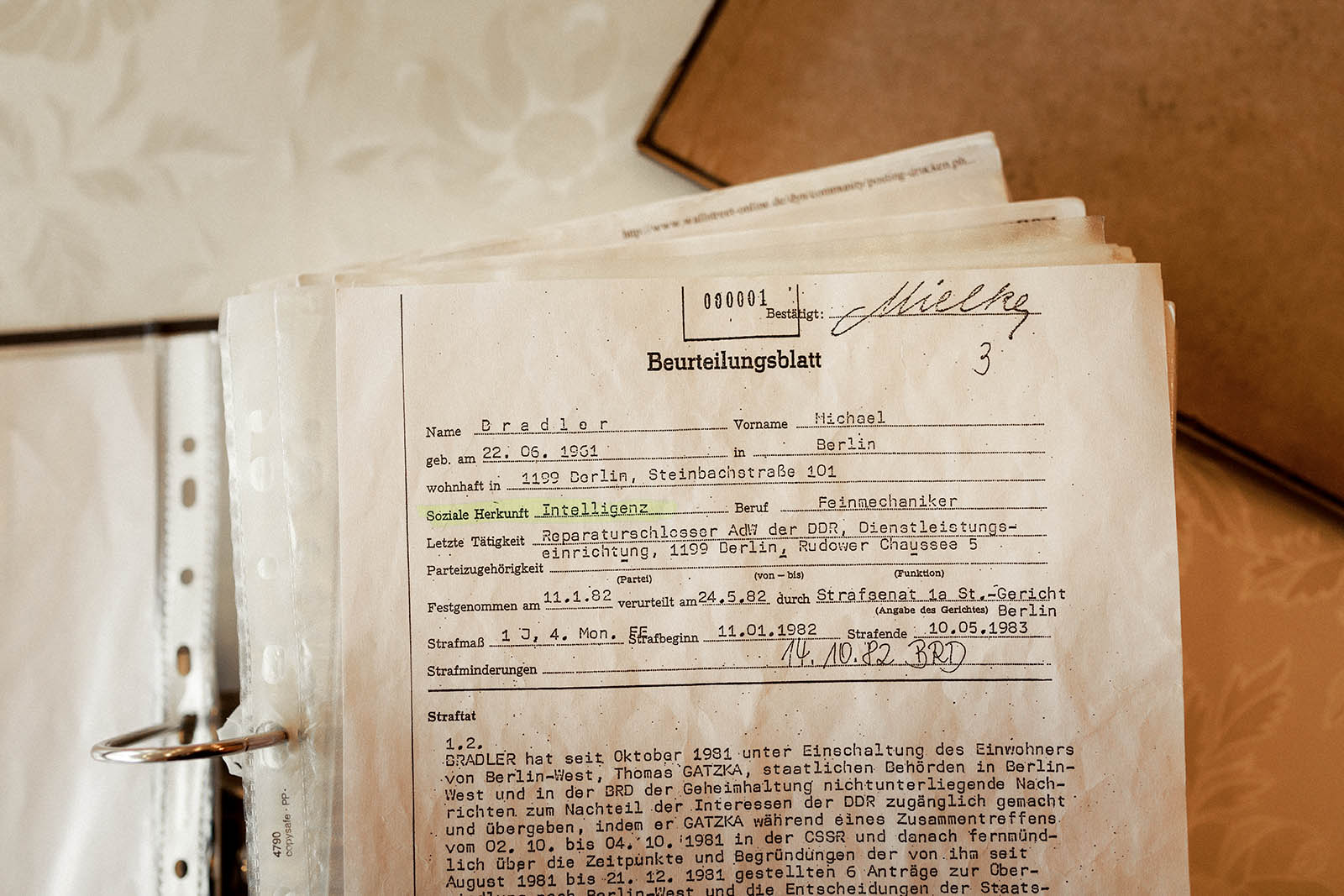

Vor etwa einem Jahr ist Florian Prokop quer durch Europa gereist, um die Einstellung junger Europäer gegenüber der EU zu ergründen und darüber Smartphone-gerecht auf Snapchat zu berichten. Wir haben uns mit ihm im Europäischen Haus Berlin verabredet, das nur wenige Schritte vom Brandenburger Tor entfernt ist. Seit knapp zwei Jahren wird hier „ERLEBNIS EUROPA“ gezeigt – eine multimediale Dauerausstellung, die auf Initiative des Europäischen Parlaments und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde.

Die Website der Ausstellung verspricht, dass man vor Ort „ganz neu“ erleben kann, wie europäische Politik gestaltet wird und wie man selbst aktiv werden kann – „und das in 24 europäischen Sprachen!“ Weiter heißt es: „Einen Gruß aus Europa können Sie auch mitnehmen: Schicken Sie Ihr ganz persönliches Foto aus dem ERLEBNIS EUROPA an Ihre Familie und Freunde!“ Das nehmen wir gerne wörtlich – nur dass es bei uns am Ende ein paar Fotos mehr werden.

Jonas:

Du bezeichnest dich auf deinem Instagram-Account als Defluencer. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Florian:

Den Begriff habe irgendwo mal aufgeschnappt und fand ihn lustig. Davon abgesehen passt er aber auch ganz gut zu mir: Defluencer ist das Gegenteil von Influencer – und ein Influencer, der für irgendetwas Werbung macht, bin ich definitiv nicht. Ich halte keine Produkte in die Kamera, das fände ich schon sehr doof.

Grundsätzlich habe ich aber vor dem Begriff Influencer keine Angst, weil Influencer sein auch bedeuten kann, dass man es schafft, Leuten bestimmte Themen näherzubringen, die einen selbst interessieren. Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, ist es ok für mich, als Influencer bezeichnet zu werden. Vielleicht habe ich genau wegen dieser Ambivalenz auch den Begriff Defluencer übernommen.

Viel passender für mich finde ich mittlerweile das Wort Journalencer – ein Begriff, der mir mal während einer U-Bahnfahrt eingefallen ist und sozusagen eine Mischung aus Journalist und Influencer ist. Für die Arbeit, die ich mache, finde ich diesen Begriff ziemlich passend: Ich arbeite journalistisch und kann meine Themen jungen Menschen näherbringen – sie „influencen“, wenn man so will. Gleichzeitig ist dabei nicht alles im seriösen Tagesschau-Ton gehalten.

Jonas:

Für deine Formate auf Snapchat und Instagram filmst und fotografierst du dich permanent selbst. Bist du daher nicht vielmehr so etwas wie ein Online-Darsteller oder Schauspieler als ein klassischer Journalist?

Florian:

Schauspieler war ich früher einmal, das ist schon einige Jahre her. Was meine Arbeit heute angeht, würde ich sagen, dass sie tatsächlich eine journalistische ist, da mein Job viele unterschiedliche journalistische Tätigkeiten beinhaltet: Für meine Storys, die ich auf Instagram und Snapchat veröffentliche, muss ich Quellen checken und Skripte schreiben. Egal, ob ich bei ze.tt an einer Story arbeite oder bei Radio Fritz meine Sendung vorbereite: Klassisches Journalistenhandwerk ist immer Grundlage dessen, was ich tue.

Allerdings fällt es mir schwer, mich auch tatsächlich als Journalist zu bezeichnen – genauso wie es mir übrigens damals schwergefallen ist zu behaupten, dass ich Schauspieler bin. Beides sind einfach sehr bedeutende Berufskonzepte, vor denen ich Demut habe. Daher sage ich grundsätzlich, dass ich Reporter, Redakteur und Moderator bin. Ich finde, dass diese drei Begriffe sehr konkret sind. Und ganz nebenbei kann ich damit vermeiden, das Wort Journalist in den Mund zu nehmen.

Jonas:

Fällt es dir vielleicht auch deshalb schwer, dich als Journalist zu bezeichnen, weil du gelegentlich die Grenze zwischen Objektivität und Subjektivität überschreitest – etwa, wenn du in einer Story deine Entrüstung über gewisse gesellschaftspolitische Entwicklungen äußerst?

Florian:

Auch das. Wobei es ein meiner Meinung nach ein Irrglaube ist, dass Journalisten nicht auch ihre Meinung sagen dürfen.

»Meiner Meinung nach ist es ein Irrglaube, dass Journalisten nicht auch ihre Meinung sagen dürfen.«

Jonas:

Das heißt, wenn du in einer Story beispielsweise deine Meinung zu bestimmten Äußerungen von AfD-Chef Alexander Gauland zum Ausdruck bringst, fällt das noch in den Bereich des Journalismus?

Florian:

Natürlich läuft man bei solchen Themen Gefahr, sich an der Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus zu bewegen. Dennoch würde ich grundsätzlich und in Bezug auf meine tägliche Arbeit sagen, dass ich ein objektiv arbeitender Journalist bin – und jetzt nenne ich mich mal tatsächlich so -, der zwar stellenweise seine eigene Meinung ausdrückt, aber dies auch immer kenntlich macht.

Jonas:

Vor ziemlich genau zehn Jahren, in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2008, wurde die deutschsprachige Version von Facebook gelauncht. Damals warst du 19 Jahre alt und hast hauptsächlich als Schauspieler gearbeitet. Hättest du dir in dieser Zeit vorstellen können, dass Soziale Netzwerke mal deinen Beruf formen und definieren würden?

Florian:

Nein, im Jahr 2008 war für mich noch völlig klar, dass ich Schauspieler sein will und irgendwann auch mal sein werde. Ich wusste auch nichts anderes. Es heißt ja immer, dass man – wenn man Schauspieler werden will – nichts anderes tun wollen dürfe als Schauspielerei, ansonsten werde es nichts mit dem Beruf. Im Jahr 2008 sah es in dieser Hinsicht für mich noch ganz gut aus, auch weil wenig später die Dreharbeiten für eine TV-Serie starteten, bei der ich zwei Jahre lang mitgespielt habe.

Jonas:

Anfang 2011 veröffentlichte die Zeitung „Die Welt“ eine Werbekampagne, die sich „Rastloser Planet“ nannte. Auf den Plakaten waren unterschiedlichste Begriffe zu Wortgruppen zusammengefasst, beispielsweise „Afghanistan. Superstar. Fashion Week. I Like.“ oder „Griechenland. Yoga. Mindestlohn. Dschungel.“ Für mich macht diese Kampagne immer noch deutlich, wie sehr sich unser Mediennutzungsverhalten innerhalb nur weniger Jahre verändert hat. Ende der 90er brauchte man noch ein Modem, um online zu gehen, und das Fernsehen fand ausschließlich linear statt – in einer überschaubaren Zahl von Sendern. Informationen und Nachrichten wurden eher sukzessive und hierarchisiert konsumiert: eine nach der anderen und das Wichtigste zuerst. Die Welt-Kampagne dagegen beschreibt den Ist-Zustand von heute: Wir alle sind permanent mit einer so großen Flut an Informationen konfrontiert, dass es uns immer weniger gelingt, sie nach Inhalt und Bedeutung zu ordnen. Und dadurch kann es letztendlich passieren, dass der Krieg in Afghanistan den gleichen Informationswert hat wie die letzte Sendung von „Deutschland sucht den Superstar“. Wie hast du selbst diese Entwicklung der letzten zehn, fünfzehn Jahre wahrgenommen?

Florian:

Was da passiert ist und immer noch passiert, ist natürlich eine Veränderung. Ich könnte mir heute zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Facebook und Smartphone war. Und genauso schwer fällt es mir auch, mich daran zu erinnern, wie ich früher Nachrichten konsumiert habe – wahrscheinlich ganz einfach über die Tagesschau im Fernsehen. Insgesamt war mein Medienkonsumverhalten eher passiv. Heute hat sich das total gedreht: Ich schaue kein klassisches Fernsehen mehr und ich recherchiere die Themen selbst, die mich interessieren.

Ein Problem in Bezug auf die Gleichzeitigkeit von Informationen sehe ich dagegen nicht. Eher eines der inhaltlichen Hierarchisierung: Facebook sagt uns heute, was am wichtigsten ist. Wenn wir gerne süße Hundevideos liken, ist das die Information Nummer eins. Die Ablenkungs- und Desinformationsmöglichkeiten sind riesig.

»Facebook sagt uns heute, was am wichtigsten ist. Wenn wir gerne süße Hundevideos liken, ist das die Information Nummer eins. Die Ablenkungs- und Desinformations-Möglichkeiten sind riesig.«

Jonas:

Dennoch gibt es nicht wenige Menschen, die sich eine Zeit zurückwünschen, in der nicht alles gleichzeitig stattfand. In der es nicht diese ungeheure Geschwindigkeit wie heute gab, in der die Welt übersichtlicher war, in der man nicht so stark mit der Angst konfrontiert war, nicht mehr mithalten zu können mit der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Welche positiven Seiten kannst du dieser fundamentalen Veränderung der letzten Jahre abgewinnen?

Florian:

Klar, man kann aktuelle Entwicklungen kritisieren. Einige Bedenken teile ich auch – etwa, wenn es um Bereiche wie den Datenschutz geht. Aber ich mag es auch sehr, dass ich heute die meisten Dinge einfach von unterwegs erledigen kann. Beispielsweise kann ich auf meinem Weg morgens zu den Fritz-Studios in Potsdam 45 Minuten lang arbeiten oder Musik hören. Ich kann Mails schreiben, vorab mit der Redaktion erste Gedanken austauschen und mir dadurch den Tag verkürzen. Das hätte ich vor zehn Jahren mit meinem alten Nokia nicht gekonnt.

Jonas:

Man könnte dir jetzt unterstellen, dass du die permanente Gleichzeitigkeit von Informationen deshalb nicht als Problem siehst, weil du dich perfekt darin eingerichtet hast.

Florian:

Aus beruflicher Sicht kann ich sagen: Aktuelle Entwicklungen muss man nach Möglichkeit ohne jegliche Verzögerung erfahren, damit man auch möglichst aktuell berichten kann. Da kann es gar nicht schnell genug gehen. Aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen glaube ich, dass man – jedenfalls zum größten Teil – immer noch selbst entscheiden kann, wie, wann und in welchem Ausmaß man Information zulässt… oder ich merke einfach nicht, was für ein Smartphone-Opfer ich bin.

Jonas:

Du hast eben die altehrwürdige Nachrichtensendung Tagesschau angesprochen. Spielen solche Formate überhaupt noch eine Rolle in deinem Leben? Wie informierst du dich konkret über relevante Themen und Entwicklungen?

Florian:

Mein Job verlangt von mir, dass ich mich permanent auf dem Laufenden halte. Ich muss ständig überlegen, was meine Zielgruppe interessieren und was für sie relevant sein könnte. Dementsprechend schaue, höre oder lese ich Nachrichten unter einem anderen Aspekt als vielleicht andere.

Bei mir klingelt morgens um fünf vor sieben der Wecker – genauer gesagt der Radiowecker. Dann höre ich nach ein paar Minuten Musik die ersten Nachrichten des Tages. Dabei kann ich bereits überlegen, ob es ein mögliches Thema des Tages gibt, das ich aufgreifen kann.

Und was die Tagesschau angeht: Wenn ich Skripte schreibe oder Themen recherchiere, ist tatsächlich „tagesschau.de“ eine meiner ersten Anlaufstellen. Das, was dort steht, stimmt einfach.

»Ich weiß, was meine Follower interessiert, was sie gerne sehen und womit sie interagieren. Und das ist eben oft nicht die große Außenpolitik.«

Jonas:

Wie zielgruppengetrieben bist du überhaupt in deiner Arbeit? Ist Zielgruppenrelevanz tatsächlich alles? Oder gibt es Themen, bei denen du sagst: „Vielleicht schmeckt das meinen Zuschauern jetzt nicht, aber diese Thematik muss ich einfach mal aufgreifen“?

Florian:

Wenn ich zum Beispiel ein außenpolitisches Thema behandeln will, das mir persönlich wichtig ist, kann ich das tun. Auf der anderen Seite weiß ich aber, was meine Follower interessiert, was sie gerne sehen und womit sie interagieren. Und das ist eben oft nicht die große Außenpolitik, sondern sind ganz andere Themen. Darauf muss ich mich einstellen.

Dennoch weiß ich, dass das, was ich da tue, das Potenzial hat, etwas in meinen Followern auszulösen oder sie zum Nachdenken zu bewegen. Das ist total schön für mich. Ich kann ihnen durch meine Arbeit Nachrichten, Geschichten oder Fakten überbringen, die vielleicht ihr Weltbild verändern oder es – mit einem weniger bedeutenden Wort ausgedrückt – erweitern. Ich kann sie erfahren lassen, was sie interessiert. Aber wenn diese Relevanz nicht gegeben ist, gehen sie woanders hin.

Jonas:

Im Grunde genommen hast du gerade vier Jobs gleichzeitig: Du arbeitest bei „Funk“ als Redakteur, Reporter und Moderator, für „Radio Fritz“ bist du ebenfalls als Redakteur und Reporter tätig und daneben arbeitest du als Redakteur für „ze.tt“. Und seit neuestem drehst du noch Webvideos für den YouTube-Channel „about:blank“. Wie gelingt es dir, deinen Tag zu organisieren?

Florian:

Es gab im letzten Jahr regelmäßig Wochen, in denen ich nicht wusste, wie ich das alles auf die Reihe bekommen sollte. In solchen Wochen, die richtig vollgepackt sind mit Arbeit und in denen tausend Sachen auf einmal zu erledigen sind, kann ich relativ panisch werden.

Meistens wird es dann aber doch nicht so schlimm, wahrscheinlich weil es mir relativ gut gelingt, meine Zeit zu planen. Ich habe unzählige To-do-Listen – handgeschriebene und digitale. Ich schreibe jeden Furz auf, den ich noch zu erledigen habe.

»Grundsätzlich ist es mir erst mal egal, auf welcher Plattform die Infos ankommen, solange der Absender stimmt.«

Jonas:

Die Plattformen, für die du deine Inhalte produzierst – beispielsweise YouTube oder Snapchat -, sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass dort klassisch-seriöse Nachrichtenformate veröffentlicht werden. Dennoch erleben wir, dass gerade eine ganze Generation heranzuwachsen scheint, die sich ausschließlich über solche Plattformen informiert. Eine Generation, der nicht nur altgediente TV-Formate wie „Tagesschau“ oder „heute-journal“ fremd sind, sondern die sich auch grundsätzlich nicht mit klassischen Nachrichten auseinandersetzt, wie sie etwa die Öffentlich-Rechtlichen auch online zur Verfügung stellen: Für Viele sind selbst reichweitenstarke Nachrichtenseiten wie „tagesschau.de“ oder „Spiegel online“ große Unbekannte. Dabei ist im Zeitalter alternativer Fakten unabhängiger Qualitätsjournalismus essenziell. Welchen Anspruch hast du an dich selbst, im Umfeld von YouTube und Snapchat eine gewisse journalistische Qualität abzuliefern?

Florian:

Grundsätzlich ist es mir erst mal egal, auf welcher Plattform die Infos ankommen, solange der Absender stimmt. Hinter dem Content, den ich produziere, stehen ja beispielsweise Namen wie „ZEIT online“ oder die Öffentlich-Rechtlichen in Form des RBB, bei denen es Mechanismen gibt, die die Qualität sichern.

Das, was ich tue, verstehe ich auch nicht als Ersatz für das, was man auf „tagesschau.de“ oder „Spiegel online“ finden kann. Es ist vielmehr eine Erweiterung dieses Angebots. Beispielswiese gab es bei uns zur vergangenen Bundestagswahl eine Themensetzung, die für die klassischen Nachrichtenplattformen viel zu niedrigschwellig gewesen wäre. Bei vielen unserer Follower mussten wir inhaltlich von ganz vorne anfangen und erklären, dass man zum Beispiel mit seiner Stimme die Bundeskanzlerin nicht nur wählen, sondern auch abwählen kann.

Wenn ich mit einem lustigen Ansatz Kinder oder Jugendliche irgendwie dazu bekommen kann, dass sie bei der nächsten Wahl die allgemeine Berichterstattung ein bisschen besser einordnen und verstehen können, dann ist das für mich ein großer Erfolg. Und das würde ich auch als meinen Anspruch formulieren. Ich glaube, dass ich für die junge Generation eine Art Schlüssel sein kann, durch den sie überhaupt mit solchen Themen in Berührung kommt.

Jonas:

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 hat sich Angela Merkel zum ersten Mal von einem YouTuber interviewen lassen, bei der Wahl 2017 waren es gleich mehrere. Was hättest du die Bundeskanzlerin gefragt, wenn du selbst die Möglichkeit gehabt hättest?

Florian:

Ich glaube, ich hätte ihr Fragen zu Gleichberechtigungs- und Genderthemen gestellt – vor allem, weil sie bei der Abstimmung für die gleichgeschlechtliche Ehe Ende Juni 2017 mit Nein gestimmt hatte. Vielleicht hätte ich sie auch gefragt, wie ihre Vision für dieses Land aussieht.

»Ich hätte Angela Merkel Fragen zu Gleichberechtigungs- und Genderthemen gestellt. Und vielleicht hätte ich sie auch gefragt, wie ihre Vision für dieses Land aussieht.«

Jonas:

Wie erging es dir am 24. September 2017 um 18 Uhr, als klar war, dass mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den Deutschen Bundestag einziehen wird?

Florian:

Ich habe an diesem Tag gearbeitet, dementsprechend habe ich das Wahlergebnis rein berufsmäßig wahrgenommen und behandelt. Für hochkant haben wir damals von den Wahlpartys der einzelnen Parteien berichtet: Unsere erste Station war die SPD-Zentrale, in der wir um 18 Uhr miterlebt haben, wie die erste Prognose verkündet wurde.

Nachdem ich bei der SPD noch ein paar „free hugs“ verteilt und die Leute umarmt und getröstet hatte, sind wir zur FDP-Wahlparty gefahren. Egal wen man dort zum Wahlergebnis befragte, die Antworten waren immer die gleichen: So sehr sich die Leute über den Wiedereinzug ihrer Partei gefreut haben, so geschockt waren sie auch über das Ergebnis der AfD.

Zu deren Wahlparty sind wir auch noch gefahren: Die AfD feierte in einem Club am Alexanderplatz, zu dem uns und anderen Journalisten der Zutritt verwehrt wurde. Vor dem Gebäude hatten sich bereits hunderte Menschen zu Protesten versammelt und die Polizei war da, um die Situation zu sichern. Wir sind in der Menge hin und her geflitzt, haben Informationen gesammelt und dann über unsere Kanäle abgebildet, was wir dort erfahren und erlebt haben. Erst später habe ich für mich persönlich geschnallt, dass die Rechten mit knapp 13 Prozent in den Bundestag einziehen werden.

Jonas:

Hat es dir wenigstens etwas Mut gemacht zu sehen, dass sich so viele Menschen spontan vor der Wahlparty der AfD eingefunden haben, um ihren Protest auszudrücken?

Florian:

Da lag wirklich eine spannende Energie in der Luft, als sich die Leute bereits kurz nach der ersten Prognose am Alex versammelten, um ein Zeichen zu setzen. Was mir aber noch mehr Mut gemacht hat, war die Tatsache, dass uns in Deutschland genau das erspart blieb, was etwa in den Tagen nach der Trump-Wahl in den USA oder nach dem Brexit in Großbritannien passiert war. Da dachten nicht wenige Leute, dass sie jetzt die Sau rauslassen und überall im Land ihre rechten Parolen an die Wände schmieren können. So etwas gab es bei uns – so direkt nach der Wahl – zum Glück nicht, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Das fand ich eher bemerkenswert, denn ich hatte mit Schlimmerem gerechnet.

Jonas:

Dennoch muss man sich leider vergegenwärtigen, dass laut der letzten Kriminalstatistik des Bundesinnenministers die Zahl rechter Gewalttaten in Deutschland erheblich zunimmt.

Florian:

Vielleicht ist es auch einfach ein gewisser Zweckoptimismus, der mir Mut macht.

»Ich fände es cooler, wenn sich in Deutschland mehr Schauspieler aktiv einbringen und positionieren würden.«

Jonas:

Als Barack Obama im Januar 2017 seine Abschiedsrede in Chicago hielt, sagte er unter anderem: „We in fact all share the same proud type, the most important office in a democracy: Citizen. So, you see, that’s what our democracy demands. It needs you.“ Würdest du sagen, dass deine Arbeit, in der du viele gesellschaftspolitische Themen aufgreifst und versuchst, sie einer jüngeren Generation verständlich und erfahr zu machen, ein Form von „active citizenship“ ist?

Florian:

Naja, ich möchte meine Rolle darin auch nicht zu hoch hängen. Heute habe ich beispielsweise eine Story produziert, bei der meine Follower den ganzen Tag lang entscheiden konnten, was ich als nächstes machen soll: ob ich Sport machen soll oder nicht, ob ich mit dem Hund spazieren gehen soll oder nicht, ob ich mir die Haare schneiden lassen soll oder nicht.

Dennoch kommt mein aktueller Job dieser Idee auf jeden Fall viel näher als das, was ich noch in meiner Schauspielerzeit gemacht habe. Als Schauspieler konnte oder wollte ich mich nicht so einfach positionieren, wie ich das heute kann. Und ganz nebenbei gesagt: Ich fände es ohnehin cooler, wenn sich in Deutschland mehr Schauspieler aktiv einbringen und positionieren würden.

Jonas:

Wir beide entstammen einer Generation, die in einer Zeit aufgewachsen ist, in der die großen gesellschaftspolitischen Kämpfe bereits geführt wurden: Ob Aufarbeitung der NS-Zeit, Vietnamkrieg, Ost-West-Konflikt, NATO-Doppelbeschluss, Kernenergie, friedliche Revolution in der DDR oder Abschaffung des Paragraph 175 – wir haben uns sozusagen in ein gemachtes Nest gesetzt und dabei nie so wirklich gelernt, wie man Protest ausübt und zivilen Ungehorsam betreibt. Geraten wir dann wie in den letzten Jahren in eine Situation, in der sich innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt zu verändern scheint – Trump, Brexit, Erdogan, AfD -, wissen wir nicht recht, wie wir reagieren sollen. Und dann ertappen wir uns dabei, wie wir auf Facebook irgendwelche gut gemeinten Statements posten, liken oder sharen, die aber unsere eigene Meinungsbubble nie verlassen werden. Hast du einen Ratschlag, wie man sich in unserer heutigen Zeit am besten positionieren und einbringen kann?

Florian:

Wir sind tatsächlich in einer Generation aufgewachsen, in der alles geklärt ist – etwas anderes hat man uns nie erzählt. Aber so ist es eben doch nicht. Die Welt verändert sich ständig und produziert neue Machtverhältnisse, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Manchmal geht alles so krass schnell, dass man sich fragt: Darf ich bitte erst mal die eine Krise halbwegs verstehen, bevor die nächste schon um die Ecke biegt? Wahrscheinlich müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krise ein Dauerzustand ist. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Welt nicht untergehen wird. Mein Ratschlag wäre daher, jede Krise in Ruhe zu ergründen und die Fakten dahinter genau zu recherchieren, um daraus zu lernen und auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein.

»Wie man mit den Rechten reden kann, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden.«

Jonas:

Aber damit alleine hat man sich noch nicht engagiert. Eines der meistgelesenen Bücher 2017 ist „Mit Rechten reden – Ein Leitfaden“. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Leute danach sehnen, ein Mittel oder Werkzeug in der Hand zu halten, mit dem sie aktiv auf eine aktuelle Krise reagieren können?

Florian:

Wie man mit den Rechten reden kann, dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Vor knapp zwei Jahren ist mir in Estland auf einer Party ein Typ begegnet, der den Holocaust leugnete. Er erzählte mir, dass er auf YouTube ein Video gesehen hätte, das seiner Meinung nach plausibel darstellen würde, dass es den Holocaust nie gegeben hätte – und zwar deshalb nicht, weil in dem Video irgendjemand vorgerechnet hätte, dass es zahlenmäßig nicht möglich gewesen wäre, sechs Millionen Menschen in Konzentrationslagern zu ermorden. Da stehen einem die Haare zu Berge! An dieser Stelle hätte ich wohl in die Diskussion einsteigen müssen. Aber ich hatte einfach keinen Bock, mich mit so jemandem zu unterhalten – ich war auf einer Party!

Wie kann man sich also am besten engagieren? Auch wenn es bei mir selbst offenbar so wirkt, als würde ich mich sozial, gesellschaftlich oder politisch total einbringen, muss ich sagen, dass ich am Ende auch nichts anderes tue als irgendwelche Nachrichten aufzuschreiben und zu verbreiten. Dabei bin ich in der glücklichen Situation, eine gewisse Reichweite nutzen zu können. Und ich habe außerdem das Glück, den ganzen Tag lang nichts anderes tun zu dürfen, als mich solange mit bestimmten Themen zu beschäftigen, bis ich sie weitestgehend durchdrungen habe. Jemand, der das nicht beruflich macht, hat diese Zeit und Reichweite nicht.

Mir liegt in Bezug auf deine Frage eine vielleicht etwas banale Antwort auf der Zunge: Man muss sich vor allem lokal engagieren und genau dort ein Bewusstsein schaffen, wo man lebt und arbeitet. Wenn ich mein eigenes Verhalten ändere, besteht die Chance, dass sich diese Veränderung auch auf die Menschen um mich herum auswirkt.

Jonas:

Im Vorfeld unseres Interviews hast du den Satz gesagt: „Niemand ist nicht politisch.“ Was genau meinst du damit?

Florian:

Fast alles, was unseren Alltag ausmacht, ist irgendwo durch Politik bestimmt und reguliert. Etwa ob man in einer Bar rauchen darf oder nicht. Oder ob ich einen Kotbeutel dabeihaben muss oder nicht, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe. Solche Themen berühren unser tägliches Leben und wir entwickeln ganz automatisch eine Haltung oder Meinung dazu. Auch wenn wir vielleicht nicht parteipolitisch sind: Wir bewegen uns in einer Welt, die durch Politik gebaut ist. Daher ist es gar nicht möglich, nicht politisch zu sein.

»Die wenigen jungen Leute, die wir in Hastings getroffen haben, befürworteten fast alle den Brexit, weil sie hofften, dass es danach wieder bergauf gehen würde mit ihrer Stadt.«

Jonas:

Man stößt auf Facebook und Instagram immer wieder auf Fotos, die dich mit einem knallblauen Pullover zeigen, auf dem der Sternenkranz der europäischen Flagge prangt. Was bedeutet Europa für dich?

Florian:

Ich habe den Pullover gekauft, weil ich es witzig fand, mich damit zu positionieren. Ich mag Europa und finde, dass die Europäische Union prinzipiell eine sehr gute Idee ist. Für „Funk“ habe ich Anfang 2017 zusammen mit Kollegen eine Tour quer durch Europa gemacht. Wir wollten herausfinden, wie es vor allem jungen Menschen in Europa gerade geht, was sie bewegt und welche Einstellung sie gegenüber Europa haben. Gestartet sind wir in Frankreich, wo kurz zuvor die Präsidentschaftswahlen stattgefunden hatten. Zuerst waren wir im Norden unterwegs, genauer gesagt in der Region Nord-Pas-de-Calais, in der Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National lange Zeit Generalrätin war. Unsere erste Station war Roubaix, eine 100.000 Einwohner-Stadt direkt an der belgischen Grenze, in der viele Leute Jean-Luc Mélenchon unterstützt hatten, den Präsidentschaftskandidaten der französischen Linken. Danach ging es weiter in die Kleinstadt Hénin-Beaumont, die etwa 40 km südlich von Roubaix liegt. Hénin-Beaumont ist sozusagen die Vorzeige-Nazistadt von Marine Le Pen, in der auch viele junge Leute rechts wählen. Von da aus haben wir uns auf den Weg nach Paris gemacht und sind anschließend nach London geflogen. Dort konnten wir uns mit vielen Studenten unterhalten, die gegen den Brexit gestimmt hatten.

Ganz anders war es dagegen in Hastings an der englischen Südostküste. Hastings war früher mal ein sehr schöner Fischerort, aber in den letzten Jahren wurde daraus eine sehr triste Stadt – mit einem hohen Anteil an Sozialhilfeempfängern und wenigen Perspektiven für Jugendliche. Die wenigen jungen Leute, die wir dort getroffen haben, befürworteten fast alle den Brexit, weil sie hofften, dass es nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wieder bergauf gehen würde mit ihrer Stadt. Anschließend sind wir nach Krakau zur Gay Pride geflogen. Und dann danach ging es über Breslau und Frankfurt/Oder wieder zurück nach Berlin. Das war ein kleiner Europa-Schnelldurchlauf.

Jonas:

Was ist dein Résumé dieser Reise? Wie stehen junge Europäer zu Europa?

Florian:

Das ist wirklich total unterschiedlich. Prinzipiell ist Europa für junge Menschen, die mehr Privilegien genießen, ein toller Ort. Dank Erasmus können sie überall studieren, es gibt keine Grenzkontrollen, man kann einfach für ein paar Tage zu Freunden nach Amsterdam oder Tallinn fliegen.

In Hastings dagegen habe ich einen jungen Zimmermann getroffen, der froh war über den Brexit. Für ihn war es, so erzählte er, ohnehin schon schwierig, Arbeit zu finden. Aber seit Polen Mitglied der EU geworden sei und viele polnische Arbeiter nach Großbritannien eingewandert seien, sei seine Arbeit nur noch die Hälfte wert. Das war seine Realität.

Jonas:

Und wie schätzt du in Deutschland die Einstellung gegenüber Europa ein?

Florian:

Ich glaube, dass Europa für uns Deutsche alleine deshalb schön ist, weil die europäische Flagge eine ist, die man ohne Probleme feiern kann: Die deutsche Flagge wurde ja immer wieder missbraucht, vor allem in den letzten Jahren, wo sie inflationär bei Pegida oder AfD zu sehen war. Die Europaflagge dagegen wirkt unbelastet und positiv. Sie suggeriert etwas Gutes, damit können wir uns vielleicht leichter identifizieren.

Jonas:

Da es relativ viele Fotos von dir gibt, auf denen du mit deinem Europa-Pulli zu sehen bist, unterstelle ich dir mal, dass du der europäischen Einigung gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt bist. Oder liege ich da falsch?

Florian:

Ich sehe mich selbst in erster Linie als Europäer und weniger als Deutschen – und ich bin Optimist. Passt also. Dazu kommt, dass ich, seitdem ich diesen Pullover trage, das Thema Europa nochmal mit einem anderen, größeren Bewusstsein wahrnehme als vorher. Ich weiß, dass es viele Krisen auf der Welt und in Europa gibt, die wirklich ernst zu nehmen sind. Aber dadurch wird die Welt nicht untergehen. Und Europa auch nicht. Ich weigere mich einfach, da negativ zu denken.

»In Belarus habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wertvoll unsere Demokratie in Deutschland ist.«

Jonas:

Du warst in den letzten Jahren in etlichen europäischen Ländern unterwegs. Was können wir Deutschen von unseren europäischen Nachbarn lernen? Und was können andere Europäer von uns lernen?

Florian:

In Estland fand ich es toll zu sehen, wie wenig Bürokratie es gibt und wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist – nicht nur in der öffentlichen Verwaltung. Die Esten sind Digital Natives, die Digitalisierung ist Teil ihrer Identität. Das war schon beeindruckend – auch wenn Esten ein etwas anderes Verhältnis zu Daten und Privatsphäre haben als wir.

Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel in Belarus zum ersten Mal gemerkt, wie wertvoll unsere Demokratie in Deutschland ist. Es gibt in diesem Land immer noch eine Diktatur – und wer dagegen protestiert, begibt sich in Gefahr. In Minsk habe ich einen jungen Studenten kennengelernt, der bei einer Demonstration von der Polizei verprügelt wurde und fast hinter Gittern gelandet ist. Wenn man nach einer solchen Begegnung nach Deutschland zurückkommt, merkt man erstmal, was Freiheit bedeutet.

Jonas:

Könntest du dir vorstellen, selbst mal in die Politik zu gehen?

Florian:

Nee! (überlegt einen Moment) Oder vielleicht doch? Eine Zeit lang habe ich mal darüber nachgedacht, in eine Partei einzutreten – aber nicht, um grundsätzlich in die Politik zu gehen, sondern aus dem Bedürfnis heraus, mich engagieren zu wollen und mit meinen Themen auch Handlungen zu verbinden.

Jonas:

Vielleicht funktioniert Politik in Zukunft ja anders – etwa mit mehr Volksentscheiden und weniger Parteipolitik.

Florian:

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politik besser funktioniert, wenn man alle komplizierten Fragen auf Volksentscheide überträgt. Nicht jede gesellschaftspolitische Frage lässt sich auf ein simples Ja oder Nein herunterbrechen. Das würde hauptsächlich den extremen Parteien nutzen, die genau diesen Mechanismus brauchen, um simple Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Daher sehe ich gerade wirklich nicht, wie es anders laufen könnte.

Davon abgesehen muss ich gerade auch wieder an Estland denken: Wenn dort Wahlen sind, kann man nicht nur seine Stimme über das Handy abgeben, man hat dafür auch eine Woche lang Zeit und kann sogar seine Entscheidung nochmal ändern. Das wäre auch in Deutschland etwas, womit man mehr Beteiligung erreichen könnte.

»Nicht jede gesellschaftspolitische Frage lässt sich auf ein simples Ja oder Nein herunterbrechen.«

Jonas:

Gibt es Politiker der Gegenwart oder Vergangenheit, die dich inspirieren?

Florian:

Ich höre beispielsweise Gregor Gysi gerne zu, der auch immer ein bisschen schelmisch ist – in Verbindung mit dem Wort Inspiration ist er gerade der Einzige, der mir einfallen würde. Allerdings gibt es auch ein paar junge Politikerinnen und Politiker, die zwar nur wenige Leute kennen, die aber meiner Meinung nach echt gut sind. Sercan Aydilek von der SPD halte ich beispielsweise für einen sehr spannenden Charakter. Oder Nyke Slawik von den Grünen in Nordrhein-Westphalen, die finde ich auch gut – sie hätte die erste Trans-Frau sein können, die in einen Landtag einzieht.

Jonas:

Wenn du in die Zukunft schaust, gibt es etwas, wovor du Angst hast?

Florian:

Angst ist ein sehr großes Wort. Eine konkrete Angst habe ich momentan nicht, zumindest fällt mir keine ein. Ich würde eher sagen, dass ich mir Sorgen mache: davor, dass ich nicht mehr einfach so in meiner Bubble weiterleben kann, in der ich besoffen mit Jungs nach Hause torkeln darf und in der ich meine Freiheiten nicht aufgeben muss. Aber wir alle sind ja handlungsfähig genug und können uns dafür engagieren, dass es nicht so weit kommt.

Jonas:

Dann bleiben wir beim Optimismus: Was passiert in der Zukunft? Wohin entwickeln wir uns als Gesellschaft?

Florian:

Keine Ahnung! Ich hoffe, dass beispielsweise so etwas wie die Präsidentschaft von Donald Trump ein kurzfristiges Phänomen ist, das wieder verschwinden wird. Die Frage ist: Wovon lassen wir uns leiten: von Angst und Hass oder von Liebe und Mitgefühl? Ich bin für Letzteres.

Florian Prokop online:

facebook.com/aboutblankvideo

instagram.com/florianprokop

twitter.com/floprokop

Fotos: Maximilian König

Ausstellungsdesign: ATELIER BRÜCKNER

Naïka

Interview — Naïka

A Uniting Sound

All that is missing is a flower in her hair to give her the perfect hippie flair; Miami-based singer Naïka Richard wants to add more color to her favorite thing in the world: Pop music. We spent a day with Naïka at an unusual urban playground and spoke about her mission.

20. Februar 2018 — MYP N° 22 »Resistance« — Interview & Text: Katharina Weiß, Photography: Steven Lüdtke

I have to be honest: the first time I typed the name of US artist Naïka into Google and saw a picture from the video for her song „Ride“, I thought: Ok, just another half-naked girl singing about shaking her booty on the dance floor. But then I played it and the cute clip really made me smile. The song immediately got stuck in my head and stayed there for the rest of the day.

Besides being well manufactured pop, Naïka slips some unusual twists into her feel-good lyrics „No cheap philosophy / Don’t need designer dreams / It’s all a lot of shit to me.“ The singer has lived on four different continents and her sound is marked by a variety of different influences. Despite seeing many wonders of the world though, the Berlin experience has been new to her. We meet up with Naïka in the empty Universal Music Group building in Friedrichshain. It’s a national holiday and since all of the employees aren’t there we start enjoying ourselves in the unique space just like a bunch of kids who have been left home alone for the very first time.

Naïka is a girl other girls like. Even though she is hauntingly beautiful and blessed with an incredible voice, she is free of pretension and seemingly doesn’t have a boring bone in her body. Her calm sense of humor makes it easy to laugh along with and her work ethic is impressive for a 22-year-old newcomer. During our shoot on top of the roof of the building, the photographer asks Naïka if she could take off her jacket to have a better contrast against the dark Berlin skyline. There I am, freezing in my thick winter coat, as she poses in her white crop top without uttering a single complaint.

We dance and sing along to Beyoncé to keep warm and later move down to the lobby to bask in the simple delight of trying each of Universals swings with huge smiles on our faces. Naïka might not be the biggest signed artist at Universal yet-but she for sure is the only one who’s used their headquarters as her personal playground…

Katharina:

Would you rather be more attractive or more charismatic?

Naïka:

Charismatic. A person that’s just attractive can keep you very bored. Charm goes beyond that. It gets to your soul.

Katharina:

If you could be minister of education for a day, what would you change about music education in schools?

Naïka:

I would impose it. How does the world work without music? People often don’t take music education seriously enough. To be creative in a musical way activates certain areas in your brain, which can also be used for other skills. And it’s healing.

Katharina:

What are your three favorite words in the English language?

Naïka:

Laughter, love, happiness. God, I’m such a cheesy person.

»My favorite English words are: Laughter, love, happiness. God, I'm such a cheesy person.«

Katharina:

What other languages do you speak?

Naïka:

English and French are my first languages and I speak Haitian Creole and a little bit of Spanish. My mum is from Haiti, so I grew up with Caribbean music playing around the house.

Katharina:

That explains why you covered an old Haitian song, „Papa Gede / Bel Gason“-a clip that has over half a million views on your Facebook page.

Naïka:

The reactions were amazing. It is a song that everyone forgot about and it was so much fun bringing it back.

Katharina:

While English is the dominating language in popular cultural, non-white languages and sound influences are often neglected…

Naïka:

I want to change that. Every culture and heritage should be glorified and valued. We should learn from each other’s histories and respect them. I don’t understand this separation that’s going on. I never understood how we can be this way, so full of fear instead of embracing our differences.

Katharina:

You wrote a song about a Syrian child-what inspired you to write about someone so far away?

Naïka:

I came across this video, where I could see this little boy. His home had just crumbled, and he was taken to the hospital but his whole family had died after being hit by a bomb in Aleppo. I want to cry just thinking about it now. I recognized once again, that in the country where I live we all exist in this little bubble. And we see videos like that on the news, thinking it’s something very far away. I don’t think we realize that this stuff is happening in our world and that we have the power to stop it. We are powerful enough to make a difference. Just watching it and saying „Oh so sad!“ before moving on is not enough. We have to help each other, I want to bring awareness to the fact that not everyone has the same privileges as we do. Writing songs like this is my way of trying to change things.

»We have to help each other, I want to bring awareness to the fact that not everyone has the same privileges as we do.«

Katharina:

Is there a song that really changed you?

Naïka:

Michael Jackson’s „We are the World“ and „One Love“ by Bob Marley. Always. I also like a more recent one, „Chained to the Rhythm“ by Katy Perry. I really felt impacted by that song, I actually wish I wrote it.

Katharina:

Speaking about songwriting, do you write all of your songs on your own?

Naïka:

Yes, definitely. I want to be involved in all of my music. I feel then it’s much more personal and that connection is very important to me. The only song I didn’t write on my own is „Call me Marilyn“. A good friend from Berklee College of Music in Boston, where I went to school, pitched it to me.

Katharina:

Do you remember the first song you ever wrote?

Naïka:

A long time ago in South Africa, the track was called „Rise.“ It was about coming together as humanity and not being afraid to rise up. When I look back at it now, it´s incredibly kitschy.

I’ve come a long way, in regard to my voice as well. When I started singing, it was not as good as it is today. It’s a daily effort, still. It’s a mountain to climb. I really want to bring a positive change to this planet. I know, this sounds super cheesy. But like I already said, I am a cheesy person. That’s my biggest motivation: Knowing that I can inspire people and make them feel unique. We’ve created so many boundaries, I want to tear these walls down. We should all try to cherish and appreciate each other.

»We've created so many boundaries, I want to tear these walls down.«

Katharina:

Oooh, you are a little hippie.

Naïka:

Yes, I am a little hippie inside.

Katharina:

What are the little things in life that make you happy?

Naïka:

Food, oh my god.

Katharina:

You don’t look like it though.

Naïka:

I know, because I try to eat healthy. But one of the best things about traveling is to try different kinds of food. I love Vietnamese food. As well as Haitian and French cuisine. I am going to Paris in a few days and since I booked the trip, all I can think about is eating.

Katharina:

Moving on from the happy things in life to some rather sad things. On your YouTube channel you wrote about your song „Snowing in LA (Long distance song),“: „When your boyfriend moves across the country, gotta write a song to deal with the sadness!“ What happened to this relationship?

Naïka:

I was crying for three days in a row, I was really sad. To write a song about it helped me. I was a bit nervous about releasing the song because it is so personal. But on the other side, I was super excited to share it since many people are going through the same thing. Me and my boyfriend are still together. When I move to LA in January, we will be reunited.

Katharina:

Maybe then we’ll get a sequel song from you. Could it be that being separated from people you like is a common trope in your biography? Because you lived in so many different countries?

Naïka:

Yes. My dad’s job made the family move very often. I grew up in Guadeloupe, an island in the Caribbean, and also on an Island in the Pacific Ocean named Vanuatu. Then I lived in Kenya for four years and in Paris for two. The last step was South Africa before we moved back to Miami. Now I think all the moving I had to go through as a child was very rewarding, because I became a person who can easily adapt to new situations. When I look back now, I think of it as a magical childhood. I was exposed to so many different cultures, a variety of sounds, fragrances and so on.

»When I look back now, I think of it as a magical childhood. I was exposed to so many different cultures, a variety of sounds, fragrances and so on.«

Katharina:

Yes, one can hear that this influenced your sound. All the tracks are different, but they are all very well-made pop.

Naïka:

The term I found for myself to describe it is „world pop“. I want to incorporate my roots and all the different cultures in my sound. Plus, I adore pop music, Britney Spears used to be my idol when I was six, I just love pop music. I try to keep it organic. I am not too deep into electronic stuff. I do a little bit of it, to keep my sound modern, but having a variety of instruments is more important to me. For one of the songs I used African drums and my new song „Serpentine“ has an Arabic feel to it.

Katharina:

Do you believe in god?

Naïka:

Yes. I believe in a higher power. I think you attract what you put out, I believe in karma. I have seen the wonders of the world and there is just too much beauty on this earth to not believe in a higher power. With all of the different religions I encountered, I realized that they all end up worshipping the same principles. We all hope for positive things and pray to attract them.

Katharina:

What does it mean to be a modern woman, a modern human to you?

Naïka:

Knowing how to be independent, knowing to rely on yourself. You don’t necessarily need a partner to evolve or to be a better version of yourself. Your individual soul is powerful and if you have a strong will nothing is impossible. A modern human to me also means being aware of what is happening in the world and working towards changing it for the better, to try and bring a positive change to our society.

»You don't necessarily need a partner to evolve or to be a better version of yourself.«

Katharina:

Have you ever rejected an attractive guy for being too chauvinistic?

Naïka:

So many times. There are guys out there who think you are just a piece of meat, a little flower to pick as they please. Not with me. You will not do whatever you want with me and then throw me away when you´re done.

Katharina:

Are you always open about your opinions?

Naïka:

Yes, though I try to not be too blunt, because I don’t like hurting other people’s feelings. But if someone is a prick to me, then I will say something straight to their face. I am not going to keep my mouth shut if somebody is disrespectful to me or anyone else.

Katharina:

Do you remember the last time you really felt a feeling of ecstasy?

Naïka:

I had this awaking phase this year, where I just realized that I can do anything if I set my mind on it. This sounds so basic, but there is always this voice in your head that limits and scares you. So, during this crazy phase I understood that fear is always the main element slowing me down. My path will not be easy. I have had difficult times and I know there are many challenges to come. But now I feel mentally prepared. I always study people who have had successful music careers. And one thing they always say is, that they never gave up no matter how hard it got. I won’t let failure stop me, I can do this-having that realization was an ecstatic moment for me.

More about Naïka:

Photography by Steven Lüdtke:

Hair & make-up by Luiza Simor:

ZETA

Portrait — ZETA

Tiger im Käfig

Für die Studenten der Gangster, für die Gangster der Student: Der Berliner Rapper ZETA fühlt sich meistens so, als säße er irgendwie zwischen den Stühlen. Ein Spaziergang durch Friedrichshain und die Seelenlandschaft des ambitionierten Musikers.

14. Februar 2018 — MYP No. 22 »Widerstand« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Manuel Puhl

Große Gestalt, rasender Rap, massig Muskeln: Müsste man den Berliner Musiker ZETA mit spontanen Assoziationen belegen, wären seine flinke Zunge und die gestählte Physis definitiv das Markenzeichen des 24-Jährigen. Das Konzept des „Tigers im Käfig“ funktioniert bei ZETA nicht nur auf seiner Debüt-EP „Auftakt“, er kann dieses Bild auch nahtlos in seine persönliche Präsenz übersetzen. Das Hadern mit den eigenen Dämonen, der Widerstand gegen die dunkle Seite, ein gefühlter Abstand zwischen dem Ich und der Norm – über genau diese Kämpfe rappt ZETA mit einer Raffinesse, die das HipHop-Magazin Juice als „Silbengemetzel par Excellence“ beschreibt.

Ich treffe den Musiker am RAW-Gelände und beginne mit ihm einen kleinen Nostalgiespaziergang: Bewaffnet mit ein paar Stickern seiner „Auftakt“-EP schlendern wir an den Clubs und kreativen Räumen vorbei, die den gebürtigen Braunschweiger in seinen ersten Berliner Jahren besonders inspiriert haben. „Mein älterer Bruder hat mich zum amerikanischen HipHop der 90er gebracht – das hat bei mir genau in die richtige Bresche geschlagen. Der Vibe, der Flow, die Musik haben mich einfach gecatcht. „Hier“, sagt ZETA und zeigt auf das Schild der Clublegende Cassiopeia, „war ich richtig oft.“ Immerhin ein Sticker des Rappers ziert nun den Eingang des Friedrichshainer Nachtclubs mit Subkulturflair – ob er eines Tages hier auftreten wird, steht noch in den Sternen. Unwahrscheinlich ist es bei dem Arbeitspensum des selbständigen Künstlers aber nicht.

»Ich habe gemerkt, wie stark ich geformt werden soll – für meine Ideen wäre nicht mehr genug Platz gewesen.«

Bisher arbeitet er mit seinem Producer derkalavier auf unabhängiger Basis, Angebote mehrerer Label lehnte er bisher ab. Eine größere Plattenfirma setzte sich mit ZETA zusammen und legte ihm kurz nach der Begrüßung eine Tracklist vor. „Die meinten: ‘Hier machst du ’nen Opener, der kommt krass rein mit einem dicken Beat. Im nächsten Song zeigst du deine Skills, danach machen wir was für die Mädels und gleich im Anschluss einen Track zum Feiern…’ Ich habe gemerkt, wie stark ich geformt werden soll – für meine Ideen wäre nicht mehr genug Platz gewesen.“

Der Widerstand gegen dieses geformt werden ist für ZETA ein Lebensthema. Geboren als Johannes Loock wurde der Sohn einer Kunsthistorikerin und eines Philosophen schon früh mit den Exklusionsmechanismen des Bürgertums konfrontiert. Zuhause wurde Klassik gehört, in der Familie gab es Tendenzen, die stark normieren wollten, wie ein Lebensweg aussehen soll. Und dem distinguierten Habitus der intellektuellen Freunde seiner Eltern waren subkulturelle Ausdrucksformen ohnehin fern. „Einen gefestigten, bürgerlichen, intellektuellen Weg gehen, das war nie mein Ding. Warum ich diese Widerstände auf mich genommen habe? Ich habe einfach früh gespürt, dass es nicht anders geht. Ich wusste: Ich muss das jetzt rauslassen und so sein, wie ich bin.“

»Besonders an der Uni spüre ich stark, dass mich mein Aussehen in eine Schublade katapultiert. Gewisse Fertigkeiten werden mir ab-, dafür Stumpfheit und Primitivität zugesprochen.«

Zumindest seine Eltern unterstützen und respektieren mittlerweile die Kunst des Sohnes. Dafür muss er sich jetzt an der Universität mit Kategorisierungen auseinandersetzen. Seit 2015 studiert ZETA Linguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er erzählt: „Besonders an der Uni spüre ich stark, dass mich mein Aussehen in eine Schublade katapultiert. Gewisse Fertigkeiten werden mir ab-, dafür Stumpfheit und Primitivität zugesprochen.“ So können sich Political Correctness und die akademische Sensibilität für die „Race, Class, Gender“-Trinität manchmal in den eigenen Schwanz beißen. Klar, es fällt schwer, bei ZETAs immensen Oberarmmuskeln nicht an Proll und Macho zu denken. Aber er findet, ein unausgesprochenes Vorurteil in offene Ablehnung zu verwandeln, setzt beim Kampf gegen Privilegien an der falschen Stelle an.

Die Geschichte hinter ZETAs Affinität fürs Gewichtheben ist im Übrigen auch eine des Widerstands: „Ich hatte als Kind viel mit Unfällen zu kämpfen: kleinere Brüche, Zahnunfälle und derlei Dinge waren quasi an der Tagesordnung. Besonders einschneidend aber war aber ein ziemlich heftiger Augenunfall, bei dem ich um ein Haar erblindet wäre. Die Ärzte zogen mehrere zentimeterlange Holzsplitter aus meinen Augen. Zwei Wochen lang waren meine Augen nicht funktionsfähig – ich sah, im wahrsten Sinne des Wortes, schwarz. Eine extreme Erfahrung: unbeschreibliche Schmerzen und ein Leben komplett im Dunkeln. Jede noch so alltägliche und selbstverständliche Handlung wurde zur Schwerstaufgabe. Ich hatte aber enormes Glück und konnte dank guter Behandlung mein Augenlicht zurückerlangen. Zwei Jahre später dann ein Beinbruch, der mich acht Jahre beschäftigt hat, weil der Knochen schief zusammenwuchs. Dann musste das Bein nochmal klinisch gebrochen werden, der Heilungsprozess dauerte ewig. Krankenhaus, Rollstuhl, Wartezimmer, Krücken, Physiotherapie. Ich musste mit extremen Schmerzen kämpfen, das kann man kaum beschreiben, es gibt einfach ganz verrückte Levels von Schmerzen. Viele Sachen nicht mehr mitmachen zu können, mehrere Jahre keinen Sport machen zu können, nicht mehr in den Verein gehen zu können, das war sehr prägend.“

Die verlorene Kontrolle über seinen Körper holte er sich sobald es ging zurück. Mittlerweile gehört das Training zu seinem Alltag, ist für ihn wie Meditation: „Egal wie verpennt oder versoffen du bist, du musst dranbleiben und immer wieder hingehen – das hat meinen Charakter in vielen Aspekten stark gebildet. Mir ging es nie wirklich nur um die Ästhetik, sondern viel mehr um das Körpergefühl: Im Kraftsport musst du extrem in deinem Körper drin sein und Atemübungen und Pausen beachten. Alles andere wird ausgeblendet, da bin ich ganz bei mir.“ ZETA wirkt wie das verkörperlichte Klischee der Phrase „Ein Mann, ein Wort“. Es liegt ein Nachdruck in seinem Tonfall, der zum einen dem entschlossenen Charakter des HipHop-Genres zugeordnet werden kann, zum anderen aber auch ein Alleinstellungsmerkmal des Musikers sein könnte.

»Wenn du anderen Menschen gegenüber Aggressionen empfindest, dann sind das immer Projektionen, bei denen es eigentlich um dich selbst geht.«

Dass es auch andere Zeiten gab, deutet er an, als wir über das Thema Aggressionen sprechen: „Die können wichtig und gut sein, wenn man sie in die richtigen Kanäle leitet. Sehr produktiv und energiespendend, aber natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil sie dich von innen auffressen können und dein Umfeld vergiften. Aggressionen sind meiner Meinung nach immer nach innen gerichtet. Wenn du anderen Menschen gegenüber Aggressionen empfindest, dann sind das immer Projektionen, bei denen es eigentlich um dich selbst geht.“

Während wir uns auf der Simon-Dach-Straße an verstrahlten Hipstern und jungen Familien auf Fahrradtour vorbeischieben, deutet der Musiker an, dass es auch Zeiten gab, in denen er selbst ebenfalls Probleme mit der Balance hatte: „Mittlerweile komme ich gut mit Dingen klar, mit denen ich früher große Schwierigkeiten hatte. Von außen denken die Leute vielleicht: ‚Du kommst aus einem gutbürgerlichen Elternhaus, hast doch alles, was du brauchst, klassisches Mittelstandskind – worüber beschwerst du dich eigentlich?‘ Aber Probleme sind nun einmal subjektiv. Ich bin mir meiner Privilegien durchaus bewusst, aber meine Probleme sind für mich persönlich nicht minder schwerwiegend. Mittlerweile beschäftige ich mich mit diesen Abgründen durch meine Form der Expression: meinen Rap.“

Als Halbstarker, gerade so der Pubertät entwachsen, zeigte sich diese Expression auch in einer gewissen Nähe zu Gangs und Kiffern aus dem kleinkriminellen Milieu – vielleicht, um mutwillig einen Abstand zum Bürgertum herzustellen, vielleicht, um den subkulturellen Straßenwurzeln des HipHop näher zu kommen. „Ich war fasziniert von diesen Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, auch weil das in meinem Elternhaus überhaupt nicht repräsentiert war. Natürlich hat mich auch das Böse-Jungs-Image interessiert. Bei den Leuten auf der Straße war ich aber immer als Student gelabelt. Für die Studenten bin ich der Proll und, ganz blöde gesagt, der Gangster – und für die Gangster bin ich der Student. Dieses zwischen den Stühlen Sitzen hat mich oft begleitet.“

»Bewusst irgendwelche No-Gos zu bringen, um zu polarisieren und zu provozieren, ist für mich kein cooler Weg. Aber, leider Gottes, in fast allen Fällen ein erfolgreicher.«

Als wir uns gemeinsam in seinem liebsten Plattenladen, dem HHV_Store in der Grünberger Straße, durch die Vinyl-Regale stöbern, bleiben wir schnell an seinen Helden hängen: Nas, Cypress Hill, Eminem, Wu-Tang Clan. Gute Sachen. Damals provozierten diese Künstler auf die progressivste Weise, die ihnen möglich war. Aber wie funktionieren Provokation und HipHop im Jahr 2017? „Bewusst irgendwelche No-Gos zu bringen, um zu polarisieren und zu provozieren, ist für mich kein cooler Weg. Aber, leider Gottes, in fast allen Fällen ein erfolgreicher.“

Auch wenn ZETA sich an vielen klassischen Stillmitteln des Genres bedient, geht er in mancher Hinsicht neue Wege. Sein Video zu „Murderer“ arbeitet beispielsweise mit einem unerwarteten Geschlechtertausch: Eine tiefe, brachiale, männliche Stimme fängt an superschnell zu spitten – die Lippen, die sich dazu bewegen, gehören einer bunt gemischten Gruppe von Frauen, die die geliehene Stimme erst gegen Ende zurückgeben, wenn der Rapper selbst kurz in Erscheinung tritt. Das Video ist absolut nicht aufreizend, aber es zeigt Persönlichkeit, was wiederum irgendwie sexy ist.

Während wir uns in einem Café niederlassen, frage ich ZETA, welchen Einfluss sexuelle Energien auf ihn haben. „Die sind stark vorhanden bei mir, schwierig in Bezug auf Monogamie. Sexuelle Energie ist etwas sehr Treibendes, eine vitale Strömung, bei der man sich sehr stark spüren kann“, erzählt er. „Ich merke Blicke, ich gucke auch selber. Ich bin 24, also quasi auf dem absoluten körperlichen Höhepunkt. Und wenn das Leben frei von Regeln wäre, dann würde ich mich absolut austoben. Andererseits weiß ich natürlich, dass das Leben immer ein Kompromiss ist. In diesem Sinne muss ich widerstehen, weil ich weiß, dass es das Richtige ist“, kommentiert ZETA mit Hinblick auf seine aktuelle Beziehung.

Andere seiner Geschichten zeugen von einem gewissen Reiz, den das Spiel mit der Enthaltsamkeit und dem Entsagen auf den Künstler ausübt. Nach dem Abitur buchte er sich einen Flug nach Reykjavík, packte den Rucksack und begab sich auf einen sehr spontanen Solo-Survival Trip. Bummelbusse fuhren ihn an den Rand der Zivilisation, von dort aus erkundete er die karg bevölkerte Insel auf eigene Faust. Da das Gepäck vor allem aus Proviant bestehen musste, war nur noch wenig Platz für eine Extrahose, drei Shirts, eine Handvoll Socken und ein paar Unterhosen. Seine Schilderungen der Hygiene- und Schlafqualität klingen für mich weniger nach Traumurlaub und eher nach Horrortrip. Einmal wäre er fast von einer Klippe gerutscht, hielt sich gerade noch an ein paar Wurzeln fest, ein 30m Abgrund unter ihm.

»Ich schreibe meine besten Texte, wenn ich depressiv oder besoffen bin oder gerade den besten Orgasmus meines Lebens hatte.«

„Ob ich diese Reise gemacht hätte, wenn ich das alles davor gewusst hätte? Keine Ahnung, aber es inspiriert mich bis heute. Ich kann nicht sagen, ich schreibe meine besten Texte, wenn ich depressiv oder besoffen bin oder gerade den besten Orgasmus meines Lebens hatte – meine Neugier treibt mich dazu, überall Inspiration zu finden…“ Von diesen großen und kleinen Abenteuern erzählt ZETAs „Auftakt“-EP mit einer nachdrücklichen Ehrlichkeit und Innenansicht. Er hat jetzt alles auf den Tisch gelegt, sich vorgestellt und seine Position erklärt. Wohin der Weg jetzt gehen wird, ist offen. Klar ist für den Rapper aber eines: „Jetzt öffnet sich der Fokus, seid bereit“.

ZETA – „Zeitlose Elaboration Totaler Authentizität“

Katty Salié & Jo Schück

Interview — Katty Salié & Jo Schück

Gegen die Ohnmacht

Katty Salié und Jo Schück beleuchten in »ZDF aspekte« jeden Freitagabend Aktuelles aus Kultur und Gesellschaft. Dabei geben sie auch Menschen eine Stimme, die anderswo vielleicht unterdrückt oder nicht gehört würde. Wir treffen beide im Berliner Kunstquartier Bethanien, wo einst Theodor Fontane als Apotheker arbeitete.

14. Februar 2018 — MYP N° 22 »Widerstand« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als das ZDF am 7. Februar 2014 der deutschen Fernsehöffentlichkeit eine neue Ausgabe von „aspekte“ präsentierte, war die Anspannung bei allen Beteiligten groß. Das Format, das seit über 48 Jahren zum festen Repertoire des ZDF gehörte, hatte sich einer konsequenten Frischzellenkur unterworfen. „Das neue aspekte“, so formulierte es einer der Moderatoren, sollte eine „wilde Mischung“ sein, die „anecken“ und „die Leute mitreißen“ will.

Mitreißend fanden das neue „aspekte“ durchaus Viele. Doch bei ebenso Vielen war das aufgefrischte Format ziemlich angeeckt. Und so prasselten – mit dem Start der Sendung um 23 Uhr – unzählige Kommentare auf die Facebook-Seite von „aspekte“ nieder, die von Boykotterklärungen bis zu Beschimpfungen alles enthielten, was das wutentbrannte Social Media-Herz begehrt.

Wer heute, vier Jahre später, an einem Freitagabend den Fernseher einschaltet und dem ZDF nach der „heute-show“ für weitere 45 Minuten treu bleibt, wird feststellen, dass das neue „aspekte“ nicht nur überlebt hat, sondern quicklebendig ist. Moderiert wird die Sendung von Katty Salié und Jo Schück, die in ihrem Studio am Ende einer jeden Woche nicht nur Künstler und Kulturschaffende empfangen, sondern auch Menschen eine Stimme geben, die an anderer Stelle vielleicht unterdrückt oder nicht gehört würde.

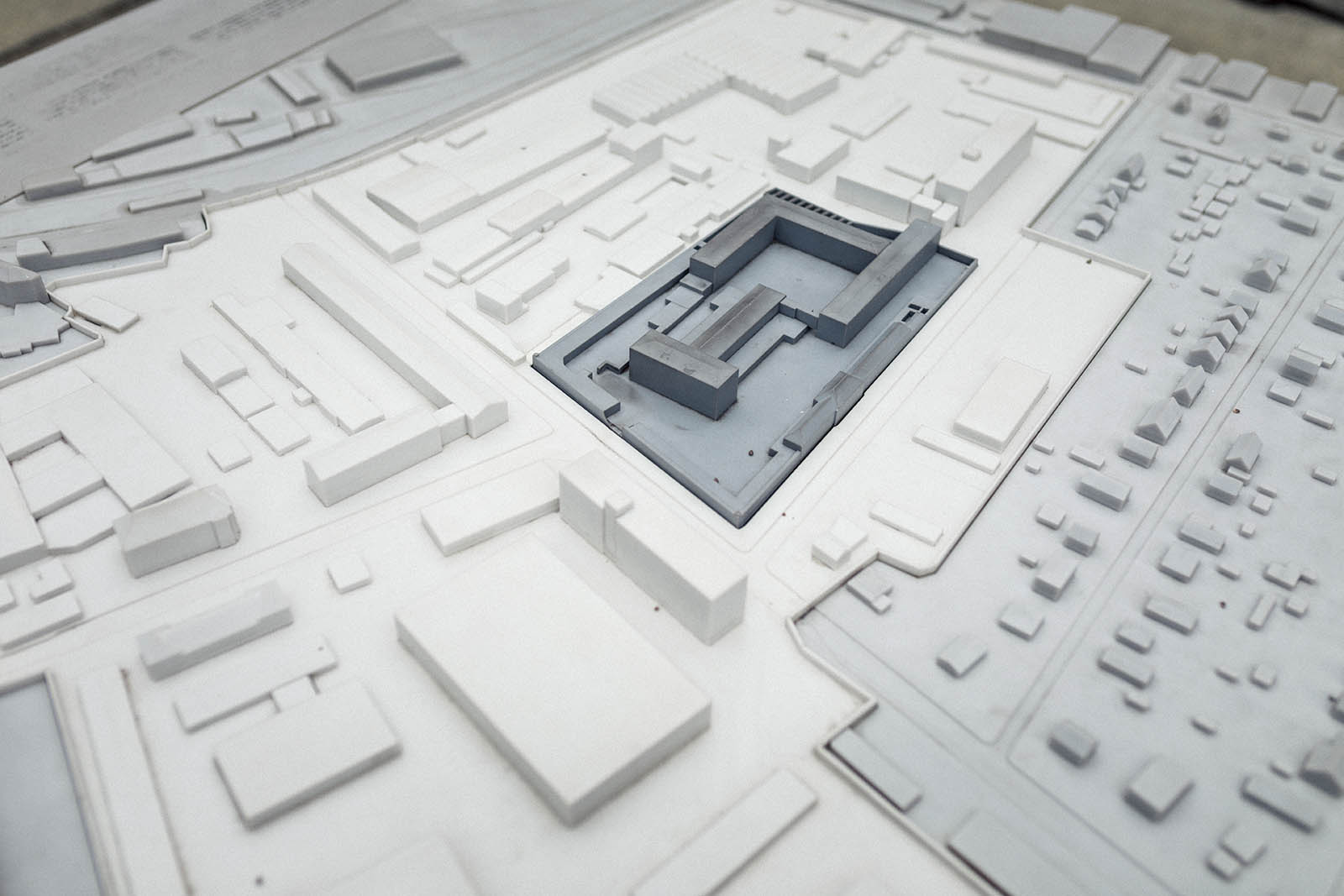

Wir treffen Katty und Jo im Kunstquartier Bethanien im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Der Gebäudekomplex, der von 1845 bis 1847 an der Nordwestseite des Mariannenplatzes errichtet wurde, diente ursprünglich als Diakonissen-Krankenhaus. Im März 1848, wenige Monate nach der Eröffnung und inmitten der Unruhen der Deutschen Revolution, nahm Theodor Fontane in Bethanien seine Arbeit auf – als Apotheker. Knapp zwei Jahre lang führte er die krankenhausinterne Apotheke und bildete Diakonissen-Schwestern zu Pharmazeutinnen aus, bis er am 30. September 1849 seinen weißen Kittel an den Nagel hängte und beschloss, von nun an als freier Schriftsteller zu leben.

Bethanien überlebte zwei Weltkriege und war noch bis 1970 als Krankenhaus in Betrieb. Bereits zwei Jahre vorher waren Pläne bekannt geworden, wonach der Gebäudekomplex abgerissen und das gesamte Gelände neu bebaut werden sollte. So begann mit der Stilllegung auch der sogenannte „Kampf um Bethanien“, in dem sich Bürgerinitiativen und Denkmalschützer vehement gegen Abriss und Neubebauung zur Wehr setzten. Verschiedene Künstlergruppen waren es dann, die eine Idee für die alternative Nutzung des Gebäudes entwickelten. Mit Unterstützung des Berufsverbands Bildender Künstler und der Berliner Presse konnten sie durchsetzen, dass das Haus im Jahr 1973 als Zentrum für Kultur und Soziales wiedereröffnet wurde.

Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte siedelte sich eine Vielzahl von kulturfördernden Projekten und Organisationen in Bethanien an: etwa die Druckwerkstatt, die heute zu den wichtigsten ihrer Art in Europa zählt und Künstler aus aller Welt anzieht. Oder das Internationale Theaterinstitut, das bereits seit 1948 als weltumspannendes Netzwerk und unter dem Schirm der UNESCO dem wechselseitigen Austausch der Theaterschaffenden der Welt dient. Außerdem der Deutsche Akademische Auslandsdienst, eine Musikschule, eine Bibliothek, eine Seniorenbegegnungsstätte und ein Café-Restaurant. Eine bunte Mischung, könnte man sagen.

Die freundlichen Mitarbeiterinnen des Theaterinstituts sind es auch, die sich spontan bereit erklärt haben, uns für unser Treffen mit Katty Salié und Jo Schück ihren Konferenzraum zu überlassen, damit Visagistin Jula Hoepfner die beiden in Ruhe für das bevorstehende Shooting vorbereiten kann. Jula ist seit Jahren für die Maske bei „aspekte“ zuständig, wir treffen also auf ein eingespieltes Team.

Jonas:

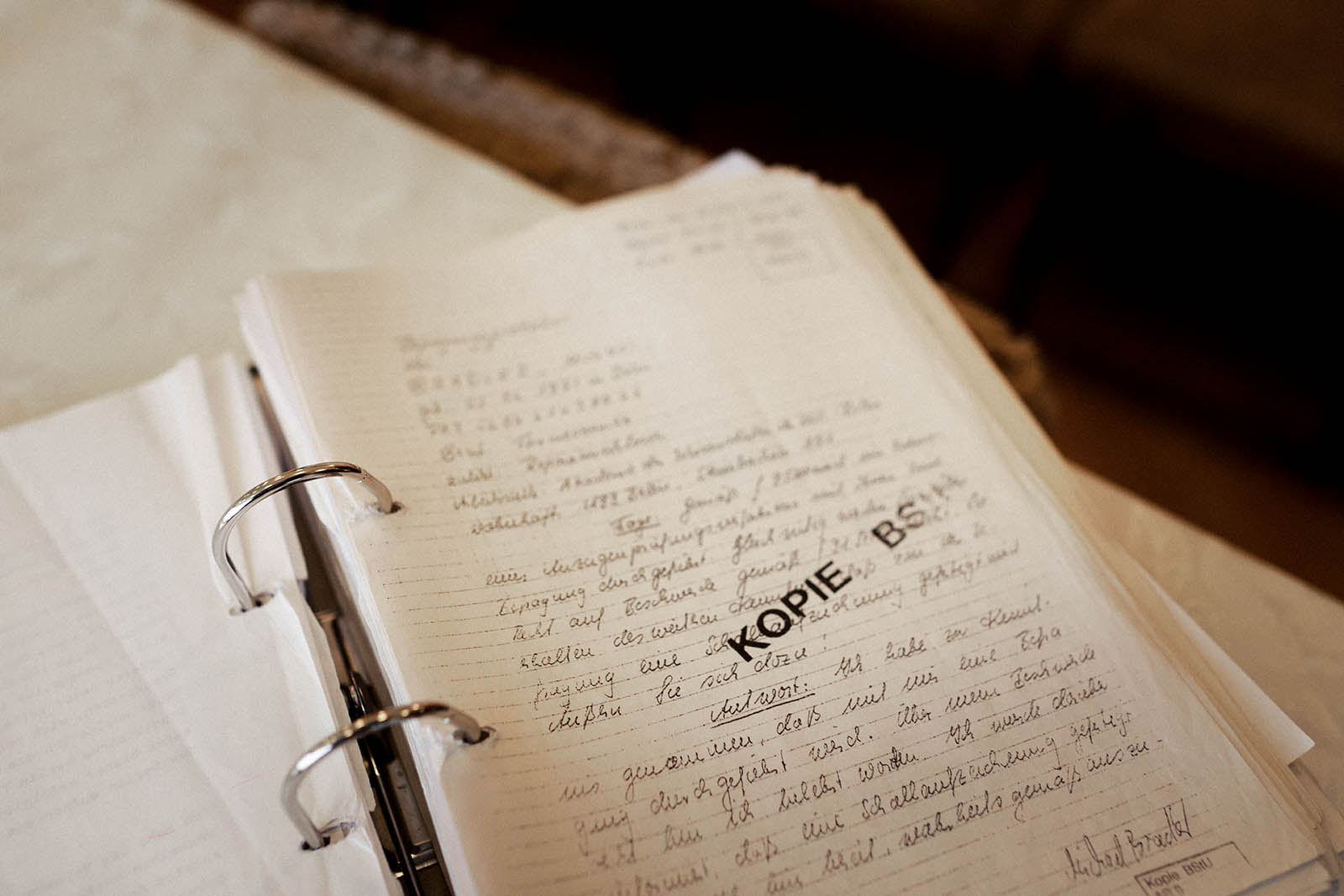

Vor ziemlich genau vier Jahren seid ihr mit einem völlig neuen „aspekte“-Format an den Start gegangen. Viele Leute haben sich damals über die neue Form der Sendung entrüstet, vor allem auf Facebook. Wurdet ihr von diesem Grad an Entrüstung überrascht?

Jo:

Nein, wir hatten damit gerechnet – weil man immer eine volle Breitseite abbekommt, wenn man im Fernsehen etwas verändert. Gerade wenn man so ein altehrwürdiges Magazin wie „aspekte“ anfasst und der Zuschauerschaft, die über viele Jahre gewachsen ist, etwas Neues vorsetzt, rumpelt es am Anfang sehr und man stößt auf wenig Verständnis. Sicher, bei uns war auch nicht von Anfang an alles gut, die Entrüstung war daher erwartbar. Aber auf der anderen Seite gab es auch echt viele Leute, die gesagt haben: „Gott sei Dank, endlich erneuert ihr euch mal!“

»Nichts ist leichter, als mal eben auf Facebook einfach so seine Wut rauszulassen. Das muss ich mir einfach nicht antun.«

Jonas:

Warum musste man „aspekte“ denn erneuern?

Katty:

Weil es langweilig geworden wäre. Und weil sich die Sichtweise der Zuschauer verändert hat – in den letzten Jahren sind ja etliche Fernsehsendungen schneller und abwechslungsreicher geworden. Wenn ich mich an das „aspekte“ von früher erinnere, war alles sehr stringent: Ich als Moderatorin habe einen Beitrag angesagt, der von der Redaktion erstellt wurde, dann habe ich wieder einen angesagt, dann wieder, dann wieder. Und dann habe ich Tschüss gesagt. Das neue Konzept dagegen, das letztlich unser Redaktionsleiter Daniel Fiedler erfunden hat, bietet viel mehr Abwechslung. Durch das Aufspalten der Formatstruktur gibt es nun beispielsweise so etwas wie Interviews mit Bands oder Künstlern, die live im Studio auftreten. Dadurch war es uns möglich, uns von der starren Form zu verabschieden und viel mehr zu spielen. Das hat mich überzeugt.

Aber auch mir war klar, dass da eine Riesenwoge an Entrüstung auf uns zukommen würde, weil sich natürlich viele Leute an das alte Format gewöhnt hatten, das ja – wohlgemerkt – auch erfolgreich war. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir die Quoten auch gar nicht großartig verändert…

Jo:

… wir haben uns ein bisschen verbessert.

Katty:

Auf jeden Fall haben wir unser Publikum ein Stück weit ausgetauscht. Deshalb war klar, dass die, die das Alte gewohnt waren und schön fanden, etwas verärgert sein würden. Von dem, was in der ersten Zeit so auf Facebook geschrieben wurde, habe ich mir aber fast nichts durchgelesen. Ich finde, nichts ist leichter, als mal eben auf Facebook einfach so seine Wut rauszulassen. Das muss ich mir einfach nicht antun.

»ZDF aspekte ist kein Wohlfühlmagazin, sondern eine Sendung, die auch wehtun muss. Das ist unser Anspruch. Die Welt ist eben nicht nur gut.«

Jonas:

Wenn man die Facebook-Timeline eurer Sendung durchscrollt, muss man an die Worte eures ehemaligen Moderationskollegen Tobi Schlegl denken, der im Vorfeld des „aspekte“-Neustarts angekündigt hatte: „aspekte soll eine wilde Mischung sein. Wir wollen anecken und die Leute mitreißen.“ Seid ihr dem Anspruch einer „wilden Mischung“ gerecht geworden? Tatsächlich gibt es in eurer Sendung nicht nur Begeisterndes, sondern auch viele ernsthafte, traurige und bestürzende Themen.

Jo:

„aspekte“ ist kein Wohlfühlmagazin, sondern eine Sendung, die auch wehtun muss. Das ist unser Anspruch – aber nicht, weil es uns Spaß macht, den Leuten wehzutun, sondern weil wir bestimmte Themen behandeln wollen, die dummerweise auch wehtun. Die Welt ist eben nicht nur gut.

Was die Frage angeht, ob sich Tobis Ankündigung eingelöst hat, ist es ganz interessant, mal die Facebook-Kommentare von damals etwas weiter zu verfolgen. In den ersten Tagen und Wochen gab es zwar die besagte Woge der Entrüstung, aber dann gab es auch viele Leute, die über zwei, drei Jahre drangeblieben sind und sich mit der Sendung mitentwickelt haben. Viele Zuschauer haben uns wissen lassen, dass sie am Anfang noch sehr skeptisch waren, aber mittlerweile die vielen Neuerungen – Künstler im Studio, Live-Gespräche, Live-Bands – richtig gut finden.

Beim Fernsehen dauert es ja immer lange. Es heißt, wenn man einen neuen Sender aufbauen will, dann braucht man sieben Jahre, bis irgendjemand mitbekommt, dass es den Sender überhaupt gibt. Das bedeutet: Wenn man eine Sendung umbaut, braucht man ebenfalls einige Jahre, bis die Leute das erstens überhaupt mitbekommen, zweitens das Konzept verstehen und drittens – im besten Fall – sagen: „Das finde ich gut“. Ich habe das Gefühl, das war bei uns auch so, daher sind wir eigentlich ganz guter Dinge und hoffnungsvoll für die Zukunft.

Jonas:

Wenn man auf die letzten zwei, drei Jahre zurückblickt, ist vor allem gesellschaftspolitisch viel passiert – nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt: Donald Trump, Brexit, Türkei, Flüchtlingskrise, AfD, NSU-Prozess, diverse Terroranschläge… man könnte die Liste beliebig weiterführen. Welchen Einfluss hat diese Häufung negativer Ereignisse und Entwicklungen auf eure Sendung?

Katty:

Diese Veränderungen haben insofern einen großen Einfluss auf uns, da wir sie in der Sendung natürlich widerspiegeln. Grundsätzlich ist es so, dass wir am Freitagabend genau das aufgreifen wollen, womit sich der Zuschauer die ganze Woche beschäftigt hat – wie alle Fernsehmacher wollen wir letztlich die Leute da abholen, wo sie gerade stehen. Und da wir unser Publikum so einschätzen, dass sie sich über all die gesellschaftlichen Umwälzungen und furchtbaren Dinge Gedanken machen, die gerade passieren, holen wir sie auch genau an diesen Punkten ab. Dementsprechend war und ist der Einfluss dieser Ereignisse auf uns gigantisch. „aspekte“ ist keine Sendung, die außerhalb der Realität funktioniert. Wir laufen nicht nur durchs Museum.

»Es geht uns darum, die Dinge verständlicher zu machen und einzuordnen. Vielleicht ist das so etwas wie ein kleiner Anker in einer schwierigen und instabilen Zeit.«

Jo:

Gigantisch ist der Einfluss dieser Ereignisse und Entwicklungen auch deshalb, weil sie uns auch selbst betreffen. Die gesamte Redaktion beschäftigt sich mit diesen Themen – nicht, weil sie irgendwo den journalistischen Auftrag dazu aufgeschrieben hätte, sondern weil wir alle Leute mit einem eigenen Kopf und einer eigenen Haltung sind. Daher ist es manchmal auch nicht so leicht, diesen Haufen zu händeln und zusammenzuhalten. (lacht)

Aber wir von „aspekte“ wissen auch: Es ist ein riesiges Privileg, sich durch diese Welt zu graben und damit sogar Geld verdienen zu dürfen. Das geht einher mit einer gewissen Verantwortung. Denn es geht uns ja auch darum, die Dinge verständlicher zu machen und einzuordnen. Vielleicht ist das so etwas wie ein kleiner Anker in einer schwierigen und instabilen Zeit. Vielleicht ist das ein kleiner Orientierungsfaden, an dem man sich festhalten kann. Das gelingt uns zwar nicht immer und bei jedem, aber manchmal klappt es.

Jonas:

Die Bewertungen, die die Zuschauer auf eurer Facebook-Seite hinterlassen, spalten sich in zwei große Lager: Auf der einen Seite gibt es Leute, die eure Sendung feiern und voll des Lobes sind, auf der anderen Seite gibt es die üblichen Trolle, die euch beschimpfen und euch beispielsweise vorwerfen, die Sendung in eine bestimmte politische Richtung zu schieben. Wie geht man mit solchen Kommentaren im Netz am besten um?

Jo:

„Don’t feed the troll“, das ist eine alte Social Media-Strategie. Wenn jemand rumpöbelt, ignorieren wir das. Aber wenn ein guter, sachlich begründeter Kommentar kommt, machen wir uns darüber natürlich Gedanken. Auf konstruktives Feedback muss man reagieren und antworten, dafür darf man nicht zu verbohrt sein.

Und davon abgesehen: Dass die Trollarmee aus einer gewissen politischen Richtung über das gesamte öffentlich-rechtliche Spektrum hinwegzieht, ist jetzt nichts Neues. Da muss man einfach mit einer gewissen Gelassenheit reagieren. Wir können uns nicht jede Kritik zu Herzen nehmen, weil wir dann nicht weiterarbeiten könnten.

Jonas:

Euer ZDF-Kollege Claus Kleber hat vor kurzem seine Streitschrift „Rettet die Wahrheit“ veröffentlicht, in der er ein flammendes Plädoyer für fundierten Journalismus und die Bedeutung der Öffentlich-Rechtlichen hält. Eurer Sendung kann man wohl am wenigsten vorwerfen, dass sie ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht würde. Fühlt ihr euch nicht etwas an den Rand gedrängt, was euren Sendeplatz am späten Freitagabend angeht? Wäre es nicht wichtiger, eine Sendung wie „aspekte“ auf einen klassischen Sendeplatz um 20:15 Uhr zu schieben, statt dort Volksmusik oder Rosamunde Pilcher stattfinden zu lassen?

Katty:

Ich ahne tatsächlich, dass es in Deutschland wirklich viele Leute gibt, die sich gerne mit Themen unterhalten lassen, die nicht ganz so schwierig sind. Daher sind wir einfach keine 20:15 Uhr-Show, die Mehrheit würde sofort aus- oder umschalten. Viele Zuschauer wollen sich einfach vom Fernsehen berieseln lassen und dabei nicht groß nachdenken müssen – was ich übrigens vollkommen nachvollziehen kann und gar nicht so von oben herab meine. Wenn man einen langen und harten Arbeitstag hinter sich hat, dann will man fernsehen, um einfach abzuschalten. Und ich glaube, bei uns kann man nicht gut abschalten.

Ich finde aber, dass wir durchaus eine 22 Uhr-Sendung sind. Aber sowas von! 23 Uhr ist mir in jedem Fall zu spät. Ich persönlich würde um 23 Uhr auch nicht fernsehen. Alles, was mich interessiert und um 23 Uhr oder später läuft, schaue ich mir in der Mediathek an – Halleluja, dass es diese Möglichkeit gibt und man „aspekte“ online schauen kann! Bescheuerterweise werden diese Zahlen aber nicht großartig gemessen. Die Klicks werden zwar gezählt, fließen aber nicht in die Quote mit ein. Das ist ziemlich albern, da hinkt die Technik noch hinterher.

»Ich finde, dass wir durchaus eine 22 Uhr-Sendung sind. 23 Uhr ist mir in jedem Fall zu spät. Ich persönlich würde um 23 Uhr auch nicht fernsehen.«

Jonas:

Seid ihr überhaupt eine klassische Fernsehsendung? Oder ist „aspekte“ eher eine Mediathek-Sendung?

Jo:

Wir sind immer noch eher eine Fernsehsendung als eine Mediathek-Sendung. Allerdings kommt es auch auf den konkreten Inhalt an: Manchmal laufen einzelne Beiträge oder Interviews wirklich super auf Facebook. Aber die Gesamtanzahl an Zuschauern, also bei uns in der Regel knapp über eine Million, bekommt man in der Mediathek nicht hin – noch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es in zehn Jahren kein lineares Fernsehen mehr gibt. Dann kommt es nur noch darauf an, ob man als App auf die Startseite eines Smart-Bildschirms kommt oder nicht. So werden wir irgendwann sendeplatzunabhängig sein.

Jonas:

Das „aspekte“-Studio wirkt wie eine Art Wohnzimmer. Was bedeutet dieser Raum für euch?

Katty (grinst):

Wenn es mein Wohnzimmer wäre, hätte ich schöneres Sitzmobiliar. Und mein Tisch würde nicht so knarzen.

Jo:

Aber mein Sofa wäre genauso.

Katty:

Oh ja, das Sofa! Das wäre auch bei mir das gleiche. Was ich an meinem Job so toll finde, ist, dass er wirklich etwas Heimeliges hat. Nicht nur wegen des Wohnzimmers, auch weil wir ein sehr gutes, heterogenes Team sind. Wie Jo bereits gesagt hat: Unsere Redaktion ist durchaus streitbar, man rasselt da auch mal aneinander. Aber das ist total produktiv und man erfährt sehr viel Wertschätzung.

Immer wenn wir freitags im Studio aufschlagen, fühlt es sich an, als würde dort eine Clique zusammenkommen. Jo, ich und Tobi – der „aspekte“ 2016 verlassen hat – haben das Glück, dass wir uns alle sehr mögen, uns in vielen Dingen ähnlich sind und uns gut austauschen können. Es ist nicht geschleimt, wenn ich sage, dass ich mich jedes Mal auf Freitag freue, weil ich dort in einer schönen Atmosphäre arbeiten kann.

Jo:

Das stimmt, es ist schon immer schön freitags. Man kommt in seine Hood und fühlt sich sofort wohl, weil man einfach so sein kann, wie man ist.

Jonas:

In eurem Wohnzimmer gebt ihr auch Leuten eine Stimme, die sonst wo vielleicht nicht gehört würde, weil sie zu schwach ist oder in irgendeiner Form unterdrückt wird. So thematisiert ihr beispielsweise immer wieder die Inhaftierung von Deniz Yücel, lasst Can Dündar die Sendung moderieren oder ladet Menschen wie Yvonne Boulgarides ein, die Witwe eines NSU-Mordopfers. Geht aus diesem Wohnzimmer eine ganz bestimmte Form von Widerstand aus? Kann man in dieser Welt, die so aus den Fugen geraten ist, überhaupt irgendetwas ausrichten? Oder kommt man nicht immer wieder an einen Punkt, an dem alles aussichtslos erscheint und man sich dadurch ohnmächtig fühlt?

Katty:

Ich denke da im Kleinen. Ich glaube auch nicht, dass alles aussichtslos ist. Wenn wir beispielsweise Can Dündar in die Sendung holen und ihn bei uns sprechen lassen, bewirkt das vielleicht nichts Kolossales, aber etwas Kleines. Und das ist mehr als nichts.

Mit das Schlimmste, was der Mensch empfinden kann, ist das Gefühl von Ohnmacht: wenn nur noch schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, man selbst inmitten dieser schlechten Welt steht und nichts tun kann. Ich persönlich empfinde es daher als ein riesiges Privileg, dass wir unseren Job dazu nutzen können, zwar nicht die Welt grundlegend zu verändern, aber das Kleine, was man tun kann, zu tun – weil gegen Ohnmacht nur Machen hilft. Und wir können machen, da auf dieser Plattform, die sich „aspekte“ nennt. Das finde ich toll.

»Wir können unseren Job dazu nutzen, zwar nicht die Welt grundlegend zu verändern, aber das Kleine, was man tun kann, zu tun – weil gegen Ohnmacht nur Machen hilft.«

Jo:

Was den Begriff Widerstand angeht, würde ich dir auch widersprechen, den finde ich in unserem Zusammenhang schwierig. Wir leisten keinen Widerstand, wir stellen dar – auf der einen Seite jene Stimmen, die vielleicht sonst nicht gehört werden könnten, und auf der anderen Seite viele Themen, die auch positiv sind. Da geht mir wirklich das Herz auf! Sei es ein toller Musiker, eine tolle Ausstellung oder ein guter Film: Uns wird jede Woche aufs Neue gezeigt, dass die Welt ganz schön viel kann – dass der Mensch ganz schön viel kann. Und dass es selbst in den schwierigsten Zeiten, in denen beispielsweise ein Donald Trump an der Macht ist, viele wundervolle Dinge gibt, die sich in ihren positiven Bahnen immer weiterentwickeln. Daher muss man mit uns auch am Freitagabend nicht heulend zu Hause sitzen.

Katty:

Und das ist ein wirkliches Gegengewicht. Ich erinnere mich beispielsweise an den Film „Weit“, den wir vorgestellt haben – in einer Situation, wo gerade alles einfach furchtbar war. Wir haben uns dann entschieden, den Beitrag direkt an den Anfang der Sendung zu setzen, damit die Leute auch mal ein bisschen durchatmen können. Über die guten Dinge wird ja, wie wir alle wissen, leider viel zu selten berichtet. In der Regel überwiegen die schlechten Themen und verankern sich dementsprechend auch im Kopf.

Jo: