Fye & Fennek

Interview — Fye & Fennek

Von Licht und Finsternis

Mit Fye & Fennek auf Großstadtsafari: In der Berliner Kneipe „Dschungel“ haben wir mit der Band über ihr neues Album „Separate Together“ gesprochen – und erfahren, dass es immer einen prägenden Moment braucht, um einen guten Song entstehen zu lassen.

2. Oktober 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz

Wer aus der grellen Helligkeit des Tages in das Dickicht des Urwalds tritt, ist erst mal blind. Doch wessen Augen sich an die Schummrigkeit gewöhnt haben, der erkennt zwei exotische Wesen, die sich im Unterholz zu eleganten Verrenkungen zusammengerollt haben: Ihre blauen Augen funkeln neugierig, und wer ihre Klänge vernimmt, der hört kein Brüllen oder Zischen, sondern das atmosphärische Klingen sphärischer Purität.

Was das Poetenherz so romantisch zu verpacken weiß, hat einen Anker in der Pragmatik: Im Dschungel, einer ehrlichen Berliner Kneipe mit tropischer Deko, treffen wir Fye & Fennek, die gerade ihr erstes Studioalbum „Separate Together“ veröffentlicht haben. Die Neuköllner Bar bietet hochqualitative Cocktails ohne Schnickschnack zu einem Preis, der stets dazu einlädt, noch ein bisschen länger zu bleiben.

So natürlich und sympathisch wie die Location sind auch die beiden Musiker. Während Fye (30) mittlerweile in Berlin wohnt, ist Fennek (27) extra aus Kassel angereist, wo er mit seiner kleinen Tochter lebt. Die unzähligen Musikinstrumente, mit denen sie ihre Songs einspielen, haben die beiden dieses Mal zuhause gelassen. Dafür bringen sie gute Laune und Trinkfestigkeit mit – und das ist bei einem Treffen mit Journalisten bekanntermaßen nie verkehrt…

Katharina:

Ihr seid weder verwandt noch verliebt, sondern habt beruflich zueinander gefunden. Fye, wie hast du Fennek kennengelernt?

Fye:

Ich kannte seinen Mitbewohner! Der hat mich zu seiner WG-Party eingeladen, dort haben wir Musik gemacht. Da war Fennek auf einmal im Raum. Wir haben zuerst über Songs geredet und danach ordentlich einen weggetrunken.

Fennek:

Ich hatte davor schon ein Soloalbum und eine Platte mit einer anderen Künstlerin produziert – aber beide wollte ich dann doch nicht veröffentlichen. Die Arbeit vor unserer Begegnung war mein Boot Camp. Ich musste wissen, was ich machen kann und wer ich bin. Und dann kam Fye und innerhalb einer Nacht haben wir beschlossen, am nächsten Tag einen Song aufzunehmen, den wir einen Monat später veröffentlicht haben.

»Ich empfinde es eher als Erleichterung, dass meine Familie beruflich nichts mit Musik am Hut hat.«

Katharina:

Habt ihr musikalische Eltern, oder woher kommt die kreative Ader?

Fennek:

Meine Eltern haben eine spannende Geschichte: Sie sind als Flüchtlinge aus Polen gekommen. Dort war meine Mutter Schauspielerin und mein Vater Rennfahrer. Die Zeiten waren nicht so gut…

Katharina:

…du sprichst vom Eisernen Vorgang?

Fennek:

Genau. Mein Großvater sagte zu meinem Vater: „Mit diesen Jobs verdient ihr kein Geld.“ Deshalb haben die beiden dann Medizin studiert. Und danach sind sie mit dem Trabbi über Schlesien nach Saarbrücken geflohen, mit tausend Złoty in der Tasche. Tja, und so haben sie sich hier ein Leben aufgebaut und fünf Kinder großgezogen. Die beiden haben eigentlich ihre künstlerische Freiheit für uns aufgegeben, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Meine Schwester zum Beispiel hat Geige gespielt, und ich durfte unter anderem Klavier und Schlagzeug lernen. Doch als ich älter wurde kam die Frage: „Hast du dir schon ein Berufsfeld ausgesucht?“ Und ich dachte mir: Fuck, wie erkläre ich ihnen, dass ich weiterhin Musik machen möchte? Dafür musste ich mich schon rechtfertigen.

Fye:

Meine beiden Eltern sind Lehrer – aber nicht für Musik. Ich habe es vielleicht von meiner Oma. Sie war die Einzige, die wirklich musikalisch war und sich autodidaktisch jede Menge Instrumente beigebracht hat. Ansonsten empfinde ich es eher als Erleichterung, dass meine Familie beruflich nichts mit Musik am Hut hat. Ich wurde nicht in ein Feld gesetzt, sondern kann mich ganz frei bewegen. So bin ich der kleine Exot und das ist auch ganz positiv.

Katharina:

Wo in Berlin entstehen eigentlich eure Songs?

Fennek:

Wir haben Ewigkeiten kein passendes Studio gefunden. Am Ende war das Label so frei und hat uns ihre Raucherkammer angeboten. Das ist ein kleiner, schöner Ort in Mitte – genau richtig für uns. Ich penne dort auch meistens, wenn ich in Berlin arbeite.

Katharina:

Hat dir Fye keine Couch angeboten?

Fennek:

Doch, doch! Aber wenn wir den ganzen Tag zusammen spielen und ich noch an ihrem Gesang herumproduziere…

Fye: (lacht)

…dann kann er meine Stimme irgendwann nicht mehr hören.

»Ein Song kommt immer aus einem gewissen Moment, von dem er getragen wird.«

Katharina:

Dass ihr euch erst später im Leben getroffen habt, als ihr beide schon eine Geschichte hattet, merkt man an der Vielseitigkeit eurer Songs. Was habt ihr euch bei der Zusammenstellung des Albums gedacht?

Fye:

Das Album ist unser beider Sprachrohr und wir haben einen gemeinsamen Klang gefunden. Ansonsten wollten wir einfach frei damit sein und kein Konzeptalbum machen, sondern viele verschiedene Elemente mitnehmen. Jedes Lied hat sein Eigenleben.

Fennek:

Bei uns geht das wahnsinnig schnell. Wir machen einfach und probieren uns aus. Wir schreiben einen Song, manchmal in ein paar Stunden – und lassen ihn dann nicht ewig rumliegen, sondern produzieren ihn zügig fertig. Ein Song kommt immer aus einem gewissen Moment, von dem er getragen wird: ein Gefühl oder ein prägendes Ereignis, ein Highlight oder ein Absturz.

Katharina:

Wenn so viele Emotionen in Songs fließen, dann muss man sich ganz schön nackt voreinander machen. Ist das manchmal komisch? Vor allem für dich, Fye, weil du größtenteils die Texte schreibst?

Fye:

Da war nur eine kurze Phase des Kennenlernens – danach gab es keine Tabus mehr.

Fennek:

Ein bisschen wie Bruder und Schwester. Fye konnte mir erzählen, wenn irgendein Typ wieder Scheiße gebaut hat – dann habe ich mir den vorgeknöpft.

Fye:

Als ich nach so einem Liebeskummer mal mit Fennek im Studio war, kam eine Freundin dazu und meinte: „Mensch, Fye! Du bist halt auch so eine, die das Drama braucht. Denn danach kannst du einen Song schreiben, der richtig geil wird. Du bist einfach nicht der Typ, der fünf Jahre in einer Beziehung steckt, und nie passiert irgendwas Spannendes.“

Fennek:

Du brauchst auf jeden Fall die Reibung. Du bist wie ein Schloss, in dem überall kleine Türchen sind, hinter die man nochmal schauen kann…

Katharina:

Ein Adventskalender der Erotik.

Fye: (alle lachen)

Geile Metapher.

Katharina:

Und wie ist das bei dir Fennek, wann wirst du am kreativsten?

Fennek:

Viele Songs entstehen auf dem Weg von Berlin nach Kassel – oder umgekehrt. Ich nehme Gefühle mit und versuche sie auf der Reise in Melodien zu verwandeln. Das klingt abstrakt, für mich ist es aber sehr greifbar. Ich singe bewusst nicht mehr so viel, weil mittlerweile die Töne meine Worte sind. Und wenn Fye dann über meinen Song jammt und einen Text findet, spricht sie mir total aus der Seele. Wir sind musikalisch eins geworden.

»Jeder von uns hat Licht und Dunkelheit in sich.«

Katharina:

Welche Motive beschäftigen euch besonders?

Fye:

Licht und Dunkelheit – jeder von uns hat beides in sich. Ein Kontrast muss da sein. Auch schlechte Sachen haben meistens einen guten Aspekt. Im Lied „Dark Lights“ geht es zum Beispiel um meine Anziehung zu dem Dunklen. Wenn man weiß: „Der Typ, der tut mir gar nicht gut, aber ich renne ihm trotzdem hinterher.“ Und dadurch lernt man. Man wird mit der Zeit nicht mehr beschädigt, sondern stärker.

Fennek:

Traut euch, Mut zu fassen! Wenn man jung ist, hat man so viele Träume und Ziele. Viele schmeißen ihr Talent aber weg und verlieren sich. Dabei kann man all die großartigen Dinge nur einmal machen, wenn man das ewig verschiebt, ist es schade.

Fye:

Wir sind mit diesen Herausforderungen zwar auf uns alleine gestellt – aber die Tatsache, dass wir alle mit gewissen Herausforderungen zu kämpfen haben, haben wir gemeinsam. Deshalb heißt das Album auch „Separate Together“.

Katharina:

Was sind eure Herausforderungen?

Fye:

Momentan ist es noch ein steiniger Weg, finanziell mit der Musik über die Runden zu kommen. Manche Leute denken, das ist ein geiles Hobby für uns. Ne! Wir sind Vollblutmusiker und machen das im zeitlichen Umfang eines Vollzeitjobs. Und wir glauben daran, dass es Menschen gibt, die feiern werden, was wir für Lieder schreiben.

»Es gibt wenige Talente, die es schaffen, mit 20 gute Songs zu schreiben.«

Katharina:

Wer in die deutschsprachigen Charts schaut, sieht jede Menge Leute, die sich—noch als Minderjährige—riesige Follower-Schwärme über YouTube oder Instagram aufgebaut haben. Die sind zehn Jahre jünger als ihr. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass euch die Zeit davonrennt?

Fye:

Gar nicht. Ich mache schon lange Musik und habe schon als Teenie eigene Songs geschrieben. Aber aus heutiger Perspektive weiß ich: Mit 20 habe ich andere Sachen erzählt, vieles wusste ich noch nicht. Ich brauchte die Zeit. Es gibt wenige Talente, die es schaffen, mit 20 gute Songs zu schreiben. Oft stehen da erfahrene Songwriter dahinter.

Katharina:

Eigentlich ein spannender Punkt: dass die allermeisten jungen Popstars zwar den Körper von Teenagern haben, aber mit der Weisheit viel älterer Menschen singen, die ihnen ihre Geschichten sozusagen „ausgeliehen“ haben.

Fennek:

Totale Körperwirtschaft. Es ist ja auch geil für die Leute, da ein junges Mädel mit Knackarsch zu sehen und den Eindruck zu gewinnen: „Wow, die ist ja so reif! Oh mein Gott, die hat ja schon so viel durch.“ Da springt die ganze Industrie auf. Ich finde das durchaus auch bewundernswert, so funktioniert die Branche eben. Aber es gibt auch immer wieder andere Talente, die sich trotz dieser Vorherrschaft durchsetzen können.

Katharina:

Fennek, welche Abgründe faszinieren dich am meisten?

Fennek:

Extreme! Zum Beispiel in der Feierszene. Wenn ich mal rausgehe, begegnen mir in Berliner Clubs Menschen, die Dinge sagen wie: „Ich bin seit acht Tagen da, was ist mit dir?“ Ich dann zwar erst seit acht Minuten – aber ich feiere das total: in richtige Dark Clubs zu gehen, um in dieser Leere zu sich selbst zu kommen.

Fye:

Ich bin ständig auf Achse und total schlecht darin, nichts zu machen. Ich mag eher lichtdurchflutete Festivals als dunkle Clubs. Für mich ist es außerdem schon mal ein Erfolg, nicht planen zu müssen. Wenn ich immer fünf Tage beim Feiern versacken würde, dann hätte ich schon längst meinen Job verloren – ich arbeite auch als Kunstlehrerin. Mir geht es am besten, wenn ich in der wilden Natur bin oder etwas erschaffe.

#fyeandfennek #mypmagazine

Mehr von und über Fye & Fennek:

filtermusicgroup.com

facebook.com/fyefennek

instagram.com/fyeandfennek

Interview: Katharina Weiß

Fotografie: Ansagr Schwarz

ansgarschwarz.de

facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie

instagram.com/ansgarschwarz

Metric

Interview — Metric

Underlining The Black

Last Friday Canadian rock band Metric released their new record, “Art Of Doubt”. Lead singer Emily Haines explained to us why doubt is one of the most important human instincts—and why people sometimes wonder if the band is having dinner together.

26. September 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things.”—What French philosopher René Descartes noted almost 300 years ago, sounds so simple and all-comprehensive. But let’s be honest: not every one of us feels good with questioning the world. The thought of doubting—especially doubting everything—causes most of us some kind of discomfort. But why’s that? Why are we more inclined to look for security than to permanently redesign our lives and environment? Have we made ourselves too comfortable in the status quo?

Emily Haines, lead singer of Canadian band Metric, believes that the process of doubting is urgently necessary because it can bring some sort of healing. With the band’s new record, “Art Of Doubt”, Metric keeps an energetic and wise plea for a creative questioning of everything—a plea that motivates you to get off the couch and do something. We met Emily at SoHo House Berlin for an extensive interview, a few days before releasing the new record.

»All the statistics are showing that people are more and more lonely and unhappy.«

Jonas:

There is a photographer’s saying, I don’t know if you’re familiar with it, but it says that “black and white reduces a photo to its essentials”. In early July your Instagram feed started to turn into black and white, with just a little blue here and there. Reducing your band’s imagery to black and white, does it mean that you want to focus more? Or do you want your audience to focus more?

Emily:

I like the idea of the essentials—an idea of stripping everything away and going back to the source. That definitely feels representative for us. But it’s also just a stylistic choice and a lot of the sonics on the album are referencing our past and also, you know, early days of rock music and punk music that has inspired us. So, it’s definitely about authenticity and grit.

Jonas:

The latest music videos you released for your new songs “Dressed to Suppress” and “Black Saturday” are filmed in black and white, too. Besides that, the “Dark Saturday“ video seems extraordinary for another reason—because of the way it was edited: the video shows a split screen, with four single storylines of you and the other guys of the band. Although you’re united on one screen, every one of you seems a little lonely when striving around in the wee hours of the morning. Is loneliness a danger you have to deal with in your job as a musician?

Emily:

I think it’s an occupational hazard, yes, but it’s something we’re all grappling with. It’s quite well documented that—as our supposed quality of life improves and as we are surrounded by more and more stuff—all the statistics are showing that people are more and more lonely and unhappy, which is kind of ironic. So, I feel you and I agree.

»That’s where being self-obsessed can lead you: to a pretty dark place.«

Jonas:

In this video, you’ve worked together with award-winning director Justin Broadbent…

Emily:

… Justin did a great job with that video because he really captured that feeling that we’ve all had had of just sitting around alone with your phone. It’s like the most depressing thing, and Justin just combined those moments where the four of us are united momentarily, but everyone’s very focused on themselves—and that’s where being self-obsessed can lead you: to a pretty dark place.

Jonas:

It’s interesting anyway: Today you see everywhere people sitting at tables, two or three people, and they’re not chatting with each other, they’re chatting with someone else on their smartphones…

Emily:

It’s sad, isn’t it?

Jonas:

How did you find Justin Broadbent and how did this idea come up?

Emily:

We have an incredible crew of people in Toronto. There’s a really thriving art scene in the neighborhood where our studio is, and Justin has already done videos and artwork for us: we worked with him on our album “Synthetica”, he did the video for “Sick Muse” from the album Fantasies”, so it was very natural. He has a really good rapport with us that’s all about spontaneity and collaboration. For my solo album “Choir Of The Mind” we did that whole campaign together: visuals and everything. He’s just someone that is very much part of the community.

Jonas:

The “Dark Saturday” video was produced with an iPhone and that’s something that would not have been possible 20 years ago when you founded the band: the first smartphone with a camera was released in the 2000s, I guess. What do you think? What impact has the evolution of technology had on your music and on your career as a band in the last 20 years? Or is there even an impact?

Emily:

Well, there’s definitely an impact. We’re very fortunate to have straddled those eras when we were starting out to put up a poster and people came to your show.

Jonas:

Good old days!

Emily:

Yeah! You know, massive multi-million dollar careers were made before this new world that we live in…

Jonas:

…by people like Justin Bieber who got discovered on YouTube?

Emily:

I wasn’t thinking about him. He’s definitely part of the current reality. I’m talking about bands like The Eagles. Back then, everyone was able to not only function but thrive previous to this. But somehow now you just can’t exist without existing in that digital world. So, I think we’ve done a good job of adapting. We’re incredibly adaptable and it’s partly because we run our own company because we refused to be buried by the changes. And you know, that’s not true for everyone, but we’re fortunate. We have a very small and driven team, we just embraced the changes together.

»Somehow now you just can’t exist without existing in that digital world.«

But just to put it in perspective: the day that we released our album “Pagans In Vegas”, Apple went to streaming. Not only did they go to streaming, they just announced that they were going to not pay their artists for three months. That almost destroyed our whole company. I mean, can you imagine? Well, we adapted to streaming, to everything else, but it’s not true for everyone. And that was particularly brutal, just from a pragmatic standpoint. The model forever has been: you make a record and spend a few hundred thousand dollars producing it, and then you put it out and people buy it. That equation is no longer in place, and it’s so surreal. We now spend even more maybe paying producers, buying equipment, making something really of the best quality we can. And then it’s just like “here you go” on the internet. That’s just so retrograde, but we’re embracing it.

Jonas:

A couple of weeks ago we met The Kooks’ frontman, Luke Pritchard, for an interview. He told us that today, in his opinion, only rich people, or people with rich parents, are able to make music—because you can’t afford it otherwise. Do you agree?

Emily:

I mean, yeah! I don’t know how people do it. In our case, we started with nothing, and you know this is what I mean: it’s been 20 years now, or 15 with all four of us, but there’s a work ethic there… It’s a tricky question actually, because The Strokes, for example, were also rich kids.

Jonas:

He said when he grew up, being in a band was a working-class thing, mentioning the Gallagher brothers, The Beatles and so on…

Emily:

Yeah, and I suppose that’s true and that’s how we feel, too. A lot has changed and will continue to change. That’s the other thing we have to remember. And that’s positive, too. Everything’s in flux.

Jonas:

I found an interview with you from 2013 where you said your “favorite thing was not being in a video”. You also said that it’s a strange medium. Is it still your opinion? And if yes, what makes it a strange medium to you?

Emily:

I’m trying to think of the context it would’ve been.

Jonas:

It was in Toronto at the Music Festival in December 2013 after you had released a video for “Lost Kitten”.

Emily:

Oh, that makes sense! Ok, yes. Because I love that video…

Jonas:

…because of the colors and the extraordinary actor?

Emily:

Yeah, and the idea of making someone else a star. I do enjoy it, but in that context that makes sense that I would have said that. It depends on who I’m working with and if it’s a good story. And I like it, you know, but I came into music to be a sound, not a model.

»Doubt is the origin of science and the arts and poetry and everything we know.«

Jonas:

In the same interview, you were asked to describe Metric in one word and you said “love”. James answered “family”. Would you still say the same word when asked again?

Emily:

Uhm, yeah! Maybe more so in fact because of the producer that we worked with on this new record, Justin Meldal-Johnsen. He came in and said: “I see the four of you for who you are as a band. I remember you from The Silverlake Lounge in L.A. in 2003, I’m determined to get you on tape as the live band that you are—and as the four individuals that you are.” For every moment of making the record, every single person was in the room to one hundred percent, and it continues to amaze me. Our friendships evolve, everyone individually evolves, and when we come back together, it’s fresh. You know, there are bands out there that don’t even have dinner together, but we do. Sometimes people ask: “Wow, you guys have dinner together?” Of course, we do! We played with The War on Drugs just a couple days ago, headlined a festival with them in Vancouver, and we were so excited, like, just to connect with another band. I’m a huge music fan and that was always part of the incentive for me to meet all these other artists.

Jonas:

Another big word that has recently become pretty important to you is the word “doubt”. I mean, you’ve dedicated an entire album to it: your new record “Art Of Doubt”. Is doubting a human property that is more positive or more negative?

Emily:

More positive. I would say it’s the origin of science and the arts and poetry and everything we know—because we’ve questioned: What’s in the sky? What is the world made of? Doubt and questioning are the heart. That’s where all the good stuff happens.

»Views are shifting all around the world and politicians are exploiting fear.«

Jonas:

Sometimes Canada seems to be the opposite of what’s going on in the United States. Is it a Canadian property to be more reasonable or doubtful?

Emily:

Possibly… and if so though to me, it’s not really related to the album that we made. Partly because we’re an unusual mix. The drummer and bass player are American, I’m dual, Jimmy was born in England and so we’re kind of this mixed bag. We consider ourselves a Toronto band at this point, but it’s, you know, I think we all want to romanticize places and people.

The political climate in Canada is also difficult. We just selected a premier in Ontario, it’s like a governor’s position, who is a doppelganger for Donald Trump. You know, views are shifting all around the world and politicians are exploiting fear. So, in fact, it’s the opposite of doubt. It’s that they’re like exploiting a sort of arrogance or a sense of entitlement in people as opposed to a sense of looking and examining at the world realizing you’re just one part of it. I feel like the world is really in a questioning moment, but I think we could use a little more doubt that these leaders have our best interest in mind they’re scapegoating a certain group of people. I think that’s a good sign that somebody is full of shit. You know, they’re like: “I’m gonna scapegoat that guy and then cut taxes for another guy!”

Jonas:

In the press kit we got there’s a quote related to your song “Dressed to Suppress” and let me repeat it: “Lyrically, the song explores the maze of conflicts we encounter in our attempts at finding and holding onto love; the absurd mating rituals we routinely perform.” I immediately had to think of all these technologies we use today to find someone we can love. Do you think our behavior becomes even more and more absurd with all these technologies or is it such a timeless human thing, this strange behavior of finding someone?

Emily:

I think it’s probably the latter. Like, technology definitely doesn’t seem to be helping. I think that those fundamental desires are still the same. It’s just sort of saddening somehow that there’s this sense that the tools that are supposed to help people are actually just amplifying the sense of distance and insecurity and paranoia. Is there anything more nightmarish than being in love with someone, then breaking up and then having to watch them parade their life through your Facebook and Instagram? I’m luckily not in the position of having to endure that…

It’s interesting when you think about the people who created this technology. They are all like deeply anti-social people, who needed these tools and it’s an interesting thing to reflect on and take ownership of. Then there’s the rest of us. And by the rest of us, I mean you and me being able to have this conversation and anyone who’s capable of human interaction without all of those crutches. It’s like there is a lack that’s being exploited. But for those of us who don’t feel that lack and are capable of connecting as humans, there’s no responsibility to adapt to this and enlarge that lack, right? It’s like: “Oh, sorry that I’m not sitting here communicating with you through fucking Bumble.” I can actually be like: “Why don’t we just kiss?” If you’re that way, it’s heartbreaking to me that someone feels that they have to become more robotic to be modern. Meanwhile, there’s a super babe sitting across from them at the table, and they are just looking on Tinder for a match with her.

»My writing process is excruciating, I go very deep, it’s very isolating, and I bring really slow heavy songs to the studio: the most honest I can be, the most doubtful and damaged and vulnerable.«

Jonas:

Listening to your new record is like someone showing you the very shady sides of yourself and simultaneously kicking you in the ass and giving you so much energy to change your life. It’s like a big “Get off the couch and do something!” So, I would also call your new record the “Art Of Motivation”, wouldn’t you?

Emily:

Oh, interesting. In fact, it’s something we’ve been talking about in the band. We wanted to be distilling down what it is exactly what we do. Justin Meldal-Johnsen could sense that and really honed in on that for this record.

There’s something very special that is only us in every record we make, whatever the sonic choices, it’s a certain feeling that we try to follow. We don’t know what it is until we find it and then we say: “That’s us!” And I think it’s exactly that. My writing process is excruciating, I go very deep, it’s very isolating, and I bring really slow heavy songs to the studio: the most honest I can be, the most doubtful and damaged and vulnerable. And then we speed that shit up and make it really loud so there’s the motivation and the urgency. It’s not loud and energetic because you’re ignoring or avoiding. It’s because you’re…

Jonas:

… underlining?

Emily:

Yeah, underlining the black! It’s taking the most difficult thing, being honest about it and then just getting the fuck up and changing it. The crazy thing is that this is actually my experience with being in this band. Really painful times that I have expressed in my work have led me to then find myself in front of thousands of people with all this energy. It’s the kind of case in which it works: it works to energize the most unpleasant realities.

Jonas:

When you look back at your 20-year-long history of making music: what was your biggest motivation to keep doing that?

Emily:

Making music has always pulled me forward to never give up and to never succumb to what to me is the pull of depression, which is just waiting for me all the time. And I think we get tricked into thinking that you should ignore it, but I say go towards it and make art out of doubt. You don’t presume, you don’t put on overconfidence exploring and it’s a lie, you know.

More about Metric

ilovemetric.com

facebook.com/metric

instagram.com/metric

twitter.com/metric

#metric #emilyhaines #mypmagazine

Photography by Maximilian König

Interview by Jonas Meyer

Kupfer Bar

Portrait — Kupfer Bar

Trinken an Harald Juhnkes Tresen

In der faszinierenden Unterwelt der Berliner Bars und Kneipen gibt es einen Geheim-Tipp: Wir bestaunen in der Kupfer Bar in Kreuzberg die Tricks der Cocktailkunst und lassen uns erklären, warum eine gute Bar wie eine Affäre ist.

10. September 2018 — MYP No. 23 »Instinkt« — Text: Katharina Weiß, Fotos: Maximilian König

Auf der einen Seite der Couch flirtet die Rechtsanwältin mit dem Bohemien im Stresemann-Anzug, auf der anderen Seite sind ein bis zum Hals tätowierter Musiker und die Studentin mit den Blumen im Haar ins Gespräch versunken. Das Publikum ist so einzigartig gemischt wie die extravaganten Cocktails, die hier ausgeschenkt werden. Vor allem aber leistet die Kupfer Bar – dieser Kreuzberger Geheim-Tipp mit dem Flair der Speak Easys aus der amerikanischen Prohibition – etwas, das in der gentrifizierten Feierszene der Hauptstadt selten geworden ist: Sie ist chic, aber nahbar. Und schafft eine Atmosphäre, in der man mit fremden Menschen echte Gespräche beginnt, die erst mit der allerletzten Wermut-Runde enden.

Wer das Kleinod finden will, muss sich zuerst durch die Tische des Restaurants „Nest“ schieben und sich dann an einer Wendeltreppe emporschlängeln. Oben angekommen, warten meistens schon Barchef Robert Schröter oder die Conférencieuse Wera Bunge auf die abendlichen Gäste.

»Eine Bar ist wie eine Affäre: Intim, nicht prätentiös, es dürfen nicht zu viele Leute davon wissen. Nichts muss, alles kann.«

Manche Menschen gehen in Rente und buchen sich eine Kreuzfahrt zu den Balearen – Wera Bunge wurde lieber Teil einer „ehrbaren Bar“. Die charismatische Dame, die unter anderem als Schauspielerin arbeitete, hat einen Sohn und eine Tochter. Von 1994 bis 2009 hatte sie eine Anstellung als Assistentin der Musik- und Operndirektoren in Saarbrücken inne. „Als die Pensionierung anstand, habe ich überlegt: Will ich hier alt werden? Nein! Dafür will ich in eine große, pulsierende, verrückte Stadt“, sagt Wera Bunge. Passend dazu hatte sie sich nur wenige Monate zuvor in den Kopf gesetzt, ihrer geheimen Leidenschaft für die Barkultur nun endlich nachzugeben. Nach ihrem letzten Arbeitstag packte sie die Koffer – und zog am nächsten Tag nach Berlin, um die illustre Hauptstadt um eine wilde Lebensgeschichte zu bereichern. „Eine Bar ist wie eine Affäre: Intim, nicht prätentiös, es dürfen nicht zu viele Leute davon wissen. Nichts muss, alles kann“, sagt sie weise mit ihrer rauchigen Stimme, die nach ganz viel Leben klingt.

Während der Anfänge arbeitete das Kupfer mit einem Gastbartender-Konzept, Wera war der rote Faden zwischen all den wechselnden Charakteren. Dadurch lernte sie Robert Schröter kennen. Der ambitionierte Barmann mit der lockigen Tolle kennt die Trinkkultur der Hauptstadt, wie es nur einem Original möglich ist: Mit drei Jahren zogen seine Eltern nach Berlin, er erinnert sich noch an wildere Zeiten in Technokellern mit der älteren Schwester und an mittägliche Häuserräumungen neben dem Schulhof. Die Aufbruchsstimmung nach dem Fall der Mauer und die explodierende Feierkultur um die Jahrtausendwende haben sich in seine Biografie eingebrannt: Noch minderjährig begann Robert Schröter, in Berliner Technoklubs zu arbeiten, und mit 21 eröffnete er seine erste Bar. Die hieß „Fledermaus“, öffnete nur für Freunde und bedeutete einen Haufen Arbeit. „Die Halbwelt der Bars, die so schillert und glitzert, hat mich immer schon fasziniert. Ich wollte unbedingt hinter dem Tresen arbeiten. Damals war ich noch wahnsinnig jung – so jung, dass mich keiner als Bartender anstellen wollte. Ich hatte einigen Bars sogar angeboten, dort kostenlos zu arbeiten! Letztendlich entschloss ich mich dann trotzköpfig, einen eigenen Laden hochzuziehen.“

»Bei uns ist der Tresen keine Schranke gegen den Gast.«

Mittlerweile hat Robert Schröter sich anderweitig selbständig gemacht, widmet sich mit dem „Artisan Bar Camp“ lieber der Ausbildung und Vernetzung der Berliner Barszene. Nur freitags und samstags schmeißt er noch die Nächte in der Kupfer Bar. „Bei uns ist der Tresen keine Schranke gegen den Gast“, sagt er. „Die Stimmung ist offen und nahbar – durch die Enge des Ausschankraums wäre alles andere auch keine Option.“ Der gemeinsame Nenner der Stammgäste? „Sie alle sind Genießer und elegant von innen.“

Es ist ein zeitloser Stil, der von den Wänden perlt und in den Drinks schimmert, die “Bring the ‘pagne” oder “Alter Stil” heißen und durchschnittlich zwischen zehn und zwölf Euro kosten. Vielleicht liegt es am Geist von Harald Juhnke, der unvergessenen Berliner Legende. Er unterhielt die Nation in einer Zeit, als Menschen wie er noch „Showmaster“ hießen und diesen Titel zu Recht trugen. Denn der Tresen, hinter dem Robert Schröter seine Spirituosen anrichtet, stammt aus dem ehemaligen „Hotel Bogotá“ vom Kurfürstendamm, in dem sich Harald Juhnke während seiner berühmt-berüchtigten Kneipentouren durch West-Berlin volllaufen ließ.

Auch ein anderes Kuriosum fand durch Zufall seinen Weg in die Kupfer Bar: An einer Wand wacht ein Riesenkrokodil über das Vergnügen der Besucher. Dessen Geschichte reicht unter Umständen hundert Jahre zurück – und ist so verwunden wie nebulös. Doch diese teilen Wera Bunge und Robert Schröter zuweilen über ein Glas auf dem Cocktail-Balkon des Kupfers. Vielleicht fühlt sich auch aufgrund dieser Geschichtsträchtigkeit der innere Kreis der Berliner Partyreihe „Bohème Sauvage“ hier so wohl? Auf exklusive Einladung hin können 1920er-Fans und Stammgäste der Kupfer Bar ab und an einen flamboyanten Abend zwischen Flapper-Girls und Dandys genießen.

»Es geht nicht um die platte Gleichmachung in Form plumper Markenpräsentation.«

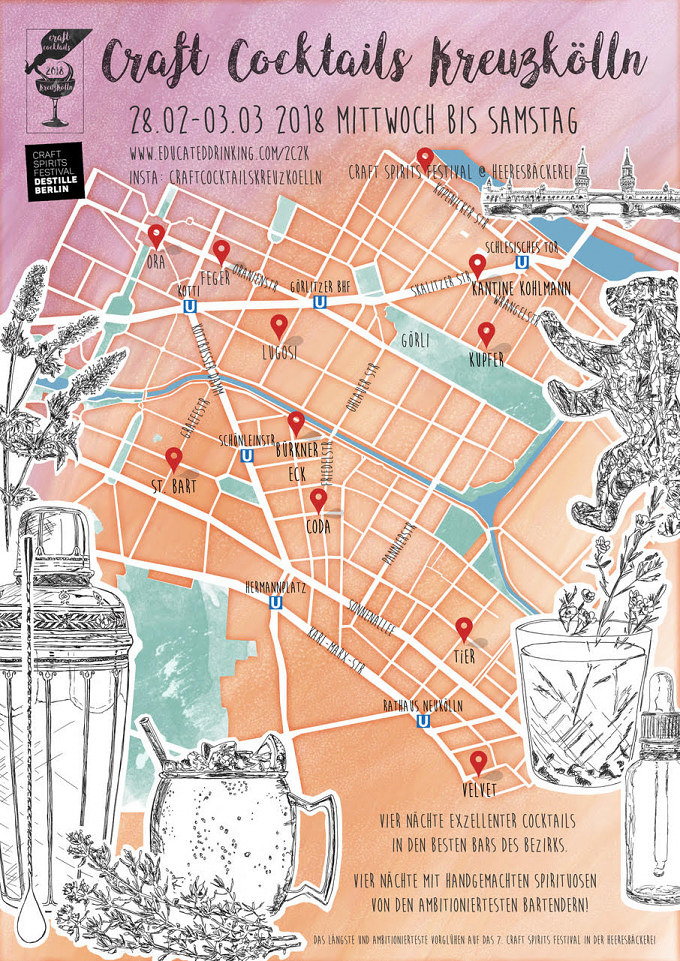

Wer jetzt richtig Lust auf hochklassige Cocktailkultur bekommen hat, der sollte sich das diesjährige „Craft Cocktails Kreuzkölln“ nicht entgehen lassen, das vom Kupfer angestoßen wurde. Die Barwoche ist der sichtbarste Teil des Projekts „artisanbar.camp“. Vom 12. bis zum 15. September mixen zwischen Heeresbäckerei und Hermannplatz verschiedene Locations wie „Velvet“, „Bar In A Jar“, „Bürkner Eck“, „Feger“, „Herr Lindemann“ oder „TiER“ unter einem gemeinsamen Banner Cocktails aus handgemachten Spirituosen. „Dabei geht es nicht um die platte Gleichmachung dieser Bars in Form plumper Markenpräsentation“, sagt Robert Schröter. „Vielmehr sollen diese sehr unterschiedlichen Orte mit ihrer sehr diversen Couleur punkten. Und so auch einen nächsten Schritt machen, die so zerfaserte Berliner Bartender-Gemeinde zumindest in diesem Teil der Stadt an einen Tisch zu bringen. Durch Einheit in Vielfalt.“ Alle an einen Tisch beziehungsweise Tresen zu bringen, ist das Alleinstellungsmerkmal der Kupfer Bar, die ihre Gäste zum Schillern bringt und ihnen ein Geheimnis schenkt.

Mehr über die Kupfer Bar:

Görlitzer Str. 52, 10997 Berlin

Freitag und Samstag ab 20 Uhr geöffnet

Craft Cocktails Kreuzkölln:

artisanbar.camp/2c2k

instagram.com/craftcocktailskreuzkoelln

facebook.com/robert.schroter.524

Text: Katharina Weiß

Martin Johnson

Interview — Martin Johnson

Let`s Play The Night Game

We take a talk on the wild side with Boston-born musician Martin Johnson of The Night Game: a retro-ride to the heart of rock ‘n‘ roll.

5. September 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lukas Papierak

Have you ever wondered where the rock stars have gone? They’re probably buried under an oversized Adidas t-shirt, going under the moniker of “A$AP…” and posting Instagram photos of the geometrical tattoos they got at their last techno rave bender. Observing today’s landscape of pop culture, one might get the impression that the conventional rock star—the leather jacket wearing type that has a passion for guitars and sex—has died out. Martin Johnson, who currently helms the new wave band The Night Game, flew over from L.A. to give us some hope. Johnson sports that ruffled hair-do, rough accent, chest hair, denim, leather, tattoos, and snakeskin cowboy boots, to which he comments, “the heel is like three inches, probably the highest ones I’ve ever rocked”. He embodies all the bad-boy aesthetics that died out about in 2003.

But stop! Some things just never die out. The debut album—also called “The Night Game”—is due to be released on September 7th. Johnson has produced eleven tracks that demonstrate the versatility of his talent. Lovers of upbeat pop music will be into sexy tracks, like “Bad Girls Don’t Cry”. Indie lovers will be inspired by “The Outfield” and “Once In A Lifetime”. Those seeking a little electronic twist to their guitar might like “The Photograph”. On “Back in the Van”, The Night Game throws some funk and country inspired sounds into the mix. We explain who Martin Johnson, the singer with the piercing blue eyes, is today.

»All I can be is myself and there is not much I can do about that.«

Katharina:

You mentioned that “The Night Game” record is about sports, sex, and rock ’n‘ roll. There is a certain type of masculinity in your songs that is not often found in the current creative productions. What do you think about masculinity in pop culture today?

Martin:

It is a very strange time to be a white American male—like you almost have to apologize immediately for who you are. All I can be is myself and there is not much I can do about that. Should I dress differently than I want to, just to fit in modern pop culture? Maybe I am not in fashion. It has been in fashion to be a white American male for a very long time, but this ship has sailed.

Katharina:

Although you have great people like Australian artist Kirin J Callinan on the record, The Night Game is basically your solo project, right?

Martin:

Yes. For a long time, the project run under my name, Martin Johnson. But with what my past is, I wanted my music to speak first (editor’s note: From 2005-2011, Martin Johnson was the frontman of the American pop-rock band “Boys Like Girls”. After his worldwide success, he built up a career as a songwriter for artists like Avril Lavigne or Taylor Swift). I am not embarrassed by anything that I have done or who I am. But I wanted the songs to come fist and I fancied a little bit of mystery.

Katharina:

You started your career back then when people played CDs. Today, most people don’t even have a CD player at home. You are still young, but do you sometimes feel the music industry ages faster than usual?

Martin:

I’m fine with the disappearance of the CD. But when you used to buy a record, you invested in this piece of music—so you would be going to like it. You were spending twelve bucks on it, so you were going to listen to it more than once, you would really give it a try. And often, a song that was not outstanding on the first listen, started to grow on you. Now it has to hit you in the first round while the song is streaming. I also compare contemporary music to chains like Urban Outfitters: It is like taking a cool new trend, make it done cheap, and throw it back into the crowd. That is a bit disheartening about modern music.

Katharina:

So, what did you decide to do?

Martin:

Let me say it with a metaphor: if you stay being a broken clock, you show the right time twice a day. But if you’re chasing everything ten minutes behind, you will never catch up. I just gotta do what I gotta do. And this is hard… As a creative, so much of your personal validation comes from whether or not the people like what you show them.

»I had to really rinse myself off former influences. A lot of it was desperation for success.«

Katharina:

A friend of mine once said, “all art is just an abstract tool to scream for love”. To what extent do you agree?

Martin:

Yes, for this record, I had to really rinse myself off former influences. A lot of it was desperation for success. I wanted to know how I would sound like when it was not about that anymore, but just about the music. At the end of the day, I was doing this record to feel something with music again.

Katharina:

It’s been a while since you’ve toured in a tour bus. With a new tour ahead, are you afraid you might get a backache?

Martin:

My back already fucking hurts. There is this illusion of the glamorous lifestyle of the music industry. The reality is more like staying in a budget hotel or entering a venue that smells like piss with a beer-soaked floor.

Katharina:

Are you not drinking anymore?

Martin:

No, I have not had a drink in eight years.

Katharina:

What happened?

Martin:

I probably wouldn’t have made it to this interview if I would still be drinking. But here we are.

Katharina:

Is it harder to live the rock ’n‘ roll lifestyle without the high?

Martin:

It is actually easy. I honestly was a pretty unhappy person when I was drinking. I really like to do everything I do to the extreme. I was very good at drinking and taking pills and cocaine. But I wasn’t really good at being a son or a friend.

Katharina:

Have you found other vices to fill the void?

Martin:

Working, sports, playing poker, sex.

Katharina:

“American Nights” is that kind of atmospheric anthem for your late teen years, when you get drunk on Jack Daniel’s and Coca-Cola while making out in the backyard of some countryside house party. What is your connection to that song?

Martin:

A different one. I wrote this track about the disillusionment of the American Dream. I am asking myself like so many Americans ask themselves: what is the dream supposed to look like and what does that mean for me?

»I live right next to the Hollywood sign, it is just a gigantic cloak of bullshit.«

Katharina:

How does living in L.A., the dream machine, play into these thoughts?

Martin:

I live right next to the Hollywood sign, it is just a gigantic cloak of bullshit. When I was making music for other people, it was good to work there, and the weather is okay. But I don’t really find a tremendous amount of happiness there. It is more about fame than it is about art.

Katharina:

You graduated from high school in 2004 and got famous with “Boys like Girls” in 2005. Did you have the time to think about your dream at all?

Martin:

I never was going to do anything else.

Katharina:

Do you think you have now a better connection to the audience? Is your stage performance better?

Martin:

Yes. But on the other hand, very often I still think that I’m faking it. Do you, as a journalist, ever get the same feeling?

Katharina:

Constantly.

Martin:

I forget how to write a song every day. I wake up in the morning thinking, “here I am faking it again, I hope I don’t get caught”. I am waiting for the fraud police to come in, pointing their finger at me and saying, “this is all bullshit”. I will get kicked out of this arena I was supposed to play in, I clearly don’t have a backstage pass.

»As an artist you seek a lot of validation, like a pat on the back.«

Katharina:

What comforts you?

Martin:

As an artist, you seek a lot of validation, like a pat on the back. I tried to flip that game with this album. I want to separate my happiness from direct successes in the entertainment industry. In my experience, this happiness lasts a bit, but gets very empty at the end. I want my life to be more about family and friends, I am trying to be a good man.

Katharina:

What is your best quality in being a friend?

Martin:

I’ll show up. Believe me. I put my dear ones first. For my friends, I am pretty much someone to call when they have a question, because they know I will give it to them straight.

Katharina:

So, you are not a friend of the beautiful lie…

Martin:

No. A lie is always a waste of time.

Katharina:

Has anyone ever written a song about you?

Martin:

Yeah. A couple were nice love songs, and a few were really angry.

Katharina:

Has Taylor Swift ever written a song about you?

Martin (laughs):

Who knows?

More about The Night Game:

thenightgame.com

facebook.com/thenightgame

instagram.com/thenightgame

twitter.com/thenightgame

#thenightgame #martinjohnson #mypmagazine #katharinaweiss

Interview: Katharina Weiß

Photography by Lukas Papierak

The Kooks

Interview — The Kooks

Music Like A Good Friend

With “Let's Go Sunshine”, The Kooks have just released an album that feels both refreshingly new and fun. In our interview with the band’s frontman Luke Pritchard, he discusses the importance of bringing some light and positivity into the world. And he tells how he managed to revive his late father's voice on the new record.

31. August 2018 — MYP N° 23 »Instinct« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke

When we initially met Luke Pritchard back in the spring of 2015 for our first interview, the frontman seemed rather pensive. At the time, The Kooks had just released their fourth album “Listen”. After three “extremely turbulent years” leading up to the release of the new record, Luke explained that this album felt like a “fresh start”: The band has been through several ups and downs throughout their more than a decade-long career, but for Luke that time felt especially difficult. So, the work on “Listen” was a “catharsis” for the band: a spiritual cleansing. In terms of form and content, The Kooks placed into question everything that was before and decorated the cover of their album with the illustration of a torn-out heart. Pritchard told us that this heart was not just a symbol of the fragility of the human soul, but also stood for what he had experienced privately in the years before.

We recently met with Luke Pritchard to discuss the band’s latest album, “Let’s Go Sunshine”. “Sunshine”—now we’ll be cheesy for short—seems like an apt title for the band’s brand-new record, and mirrors Luke’s facial expression to which he welcomed us when we met back in June. The severity of three years ago has given way to serenity: the frontman seems at peace with himself—and it seems as if this time round, Luke feels “no pressure”, which also happens to be the title of one of the songs on the new album.

We carried out our interview in the showroom of Gibson Guitars in Berlin-Mitte. Luke remarks how his father once had a Gibson guitar at home as well. Although his father had passed away when he was a young boy, the band have managed to recover several voice recordings of Luke’s dad using the latest technology. On “Let’s Go Sunshine”, both father and son duet together on the song “Honey Bee”. What a moment!

In any case, “Let’s Go Sunshine” is a great album, not only for diehard fans. The band has managed to translate their typical The Kooks sound into 2018. If you hear the new record in the car, you’ll inevitably start tapping your feet and drumming on your thighs. This album is just a lot of fun, but without being irrelevant at any point. From “All The Time” to “Fractured And Dazed” to “No Pressure”, The Kooks deliver an emphatic mix of sounds and lyrics—with hooks that you’ll be hooked on.

“Let’s Go Sunshine” stands firmly on the ground with both legs and does not look back, but with full confidence to the front; music that feels like a good friend. Most likely, that’s the reason why Luke Pritchard can’t help but wear a satisfied smile on his face just before the release of this new album.

»›Let’s Go Sunshine‹ was emotionally a lot more stable than our previous album.«

Jonas:

When we met in 2015 for our first interview, you had just released your record “Listen”. Back then, you told me that you had gone through a hard time, what you called a process of “destruction and recreation”. You described that working on that record felt “cathartic”, like a cleansing of the soul. Three years later, with your latest record “Let’s Go Sunshine” due to be released, how would you describe the creative process this time round?

Luke:

Creating the new record was like going back to the ethos I started with in a sense. “Listen” was like destroying anything I knew about music and doing it in a completely different way. The new album was about “bang chemistry” and about going back to writing songs and focusing on the lyrics—just a really different process. “Listen” was very impulsive, it was literally like a lot of times just me in flow with the computer…

Jonas:

… and created in California with all its vibe.

Luke:

Yeah! “Let’s Go Sunshine” was emotionally a lot more stable than our previous album. I think you can hear it… Everyone in the band was feeling good and positive, we were really enjoying it—the mental state of all of us was probably clearer.

Jonas:

I have to state that you smile and laugh more than three years ago.

Luke:

Yes, I definitely do smile more…

»When I was growing up, being in a band was kind of a working-class thing.«

Jonas:

…many people say that we’re facing darker times than three years ago. In 2015, the world seemed to be in a very different place—in terms of politics, in terms of society, in terms of war and peace. As artists, are you able to detach and free yourself from all the shit that always has been going on in the world?

Luke:

No one really can; it seeps into what you do—but that’s our job, isn’t it? As songwriters or performers, our job is to bring a bit of light and a bit of positivity into the world and to allow people to escape—to share their angst. There’s a few songs on our new album that are definitely spiking out the frustration.

We’re living in a mad time. The UK is becoming harder and harder to live in. We have a very militant, right-wing Tory government. There’s a lot of greed—it feels like money is taking over. At the same time, culture is kind of being left in the dirt… All of that is very frustrating. Even as being a band, on a very small level. There are not as many places to play, there isn’t as much help. Unless your parents are rich, it’s very hard to become a successful artist nowadays—that’s a big deal. If you look at all the latest successful singers from the UK, it’s actually really fascinating: a lot of the megastars, they all had really rich parents. They can afford to spend the time working on music. When I was growing up, being in a band was kind of a working-class thing, whether it’s the Gallagher brothers or Paul McCartney. Today it’s definitely different and that’s really sad… It’s up to us to change it and we can. We have to believe that.

»We wanted to do a fucking great guitar record!«

Jonas:

Listening to your new record feels like meeting an old friend again after a few years of not seeing them. When you meet that old friend, something feels different; they’re stronger, more confident. You try to figure out what’s changed, and you realise that they’ve just grown up. What is it what made you grow as The Kooks and what is it that has helped you to stay who you are?

Luke:

I like that analogy a lot! You have to regard the journey that we’ve come on—and that I’ve personally come on to be right here. You can’t differentiate the album, and the work on it, from this journey…

Jonas:

…but how do you manage certain expectations of people who want The Kooks to remain the same and fans who want The Kooks to progress and evolve?

Luke:

For us, this album really was about us doing what we do best. We were progressing in the sense of doing things better. There’s a lot more orchestration and layering on the album. That said, it is unashamedly The Kooks—even the album title. I wanted it to be one that was like call it up in your face about what The Kooks is. I think that “No Pressure” particularly, on the first songs, is so us, but it also is sonically maybe a progression. We don’t feel a fight about it. We wanted to do something else and we did something else than we did on “Listen”. Don’t misunderstand me, “Listen” was great. But with “Let’s Go Sunshine” we wanted to do a guitar record, a fucking great guitar record! (laughs)

Jonas:

By now, you have released three songs from the new album: “All The Time”, “No Pressure” and “Fractured And Dazed”. The music videos that introduce these three songs on YouTube put the lyrics into the spotlight. Are words today more important to you than ever before?

Luke:

On this album, I probably thought more about the lyrics than ever before. And I had a lot of fun with that! There’s a lot to play with these lyrics because each song has a real meaning, a real part. I think that, more than a vibe thing, the songwriting was massively considered to me this time. On our previous albums, we were quite impulsive, especially on “Listen”. It was very much me acting like a rapper: I was just writing words and singing them. Whereas with our new album, there’s characters—like Catherine in “Tesco Disco”, for example. There’s a message. And there’s an overriding positivity!

Jonas:

When we met in 2015, we also talked about the typeface of your logo: this font has been a constant element that has always been with you since the very first day. Now it has changed, and it seems that you made the typeface dance a little bit. What was your purpose to change something that was so elementary for you over all the years?

Luke:

The previous logo was like a stamp, quite simple. So, it felt that it was time for us to have a change: we wanted our logo to be a little more playful. “Let’s Go Sunshine” is an exciting new record and a new chapter, that’s the reason why the redesign of our logo just felt right.

»The reason why I’m a musician is that, when my dad died, I was left with his books, his records, and his guitars.«

Jonas:

On this new record, there’s a song called “Honey Bee” that is especially touching. You made your dad sing with you who died when you were a child. Do you remember what kind of person your father was?

Luke:

I was three when he died, I didn’t really know him, unfortunately, so creating that song was a magic moment for me. I really think that the reason why I’m a musician is that, when my dad died, I was left with his books, his records, and his guitars. He had a Gibson Les Paul guitar in the corner and lots of records from Eddie Cochran, Albert Lee, Bob Dylan, The Beatles—that lineage back to the 60s really comes from him. That’s how I got to know him, I got to know him through that.

I didn’t know that we actually could put his vocal in. I just had the idea in the studio, it was kind of an afterthought. When we saw that we could realise it, it was very emotional to me. “Honey Bee” was the last song that I sang for the record and it was just overwhelming.

Jonas:

Your new album ends with the song “No Pressure” that seems to be a very important song because its melody is also used in the intro of the record. In “No Pressure”, you’re referring to another song on the album, “Fractured And Dazed”. Do these both songs represent the sunny and the shady side of life?

Luke (laughs):

Essentially yeah, you pinpointed it! These songs represent that idea very well. They coexist because the thing I was dealing with on the new album was letting go: a lot of past stuff and particularly a past relationship I had. I’d had pretty bad experiences with girls. So “Fractured And Dazed” is a song that is really about not going to give up when you think you should.

In contrast, “No Pressure” was written halfway through when I totally fell in love and we had that bubbly moment that I’m still in. I feel so happy that it happened during that process. I think our new record can be seen as a full life circle: coming from giving up the past to starting something new.

»Our new record can be seen as a full life circle: coming from giving up the past to starting something new.«

Jonas:

The young boy on your album cover is looking pretty serious and simultaneously holding colourful balloons in his hand. Is he a symbol of this sunny and shady side of life?

Luke:

I’m really happy with that photo. The imagery basically was meant to represent the letting go in life. I actually wanted to call the album “Weight Of The World”—referring to the song of the same name. In my opinion “Weight Of The World” became the pinnacle moment of the new record because this song represents what the entire album stands for: letting go of the past, letting go of the youth. But I found it was too negative for a title, whereas “Let’s Go Sunshine” feels really positive. And that’s what the album really is in the end.

#thekooks #letsgosunshine #mypmagazine

More about The Kooks:

thekooks.com

facebook.com/thekooksofficial

instagram.com/thekooksmusic

Photography by Steven Lüdtke:

Interview by Jonas Meyer:

Editing by Alexander Salem:

Milliarden

Interview — Milliarden

Leben im Extrem

Wir haben mit der Punkrockband Milliarden ein Bild gemalt, von bodenloser Liebe geschwärmt und uns erklären lassen, warum wir alle Plastikmüll sind.

16. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Das neue Album „Berlin“ von Milliarden gehört zu den Platten, deren Lieder einem bereits beim ersten Zuhören recht gut gefallen können. Ihre wahre Magie entwickeln sie aber erst, wenn man sie öfter durchgehört und sich ihre bittersüße Betonpoesie in das Unterbewusstsein eingehämmert hat. Dann kann es passieren, dass man der niedlichen Barbekanntschaft nachts um halb vier mit Schnapsstimme „Über die Kante“ ins Ohr grölt. Oder dass man mit 160 über die Autobahn rast und dabei „JaJaJa“ singt.

Live steht die Band zu fünft auf der Bühne, für Konzept und Ästhetik sind aber vor allem Sänger Ben Hartmann (31) und Pianist Johannes Aue (29) verantwortlich. Wir treffen die beidem im brandneuen Kreuzberger Kaffeehaus „Lilie“. Atalay Aktaş, dem auch die „Schwarze Traube“ gehört, versucht seinem Heimatbezirk damit einen Ort zu geben, der an die Tradition von Berliner Institutionen wie der „Mokkabar“ oder dem „Café“ M anschließt: Tagsüber gibt es Kaffee und Kuchen, abends wird getrunken und gefeiert – am Freitag sogar mit DJ.

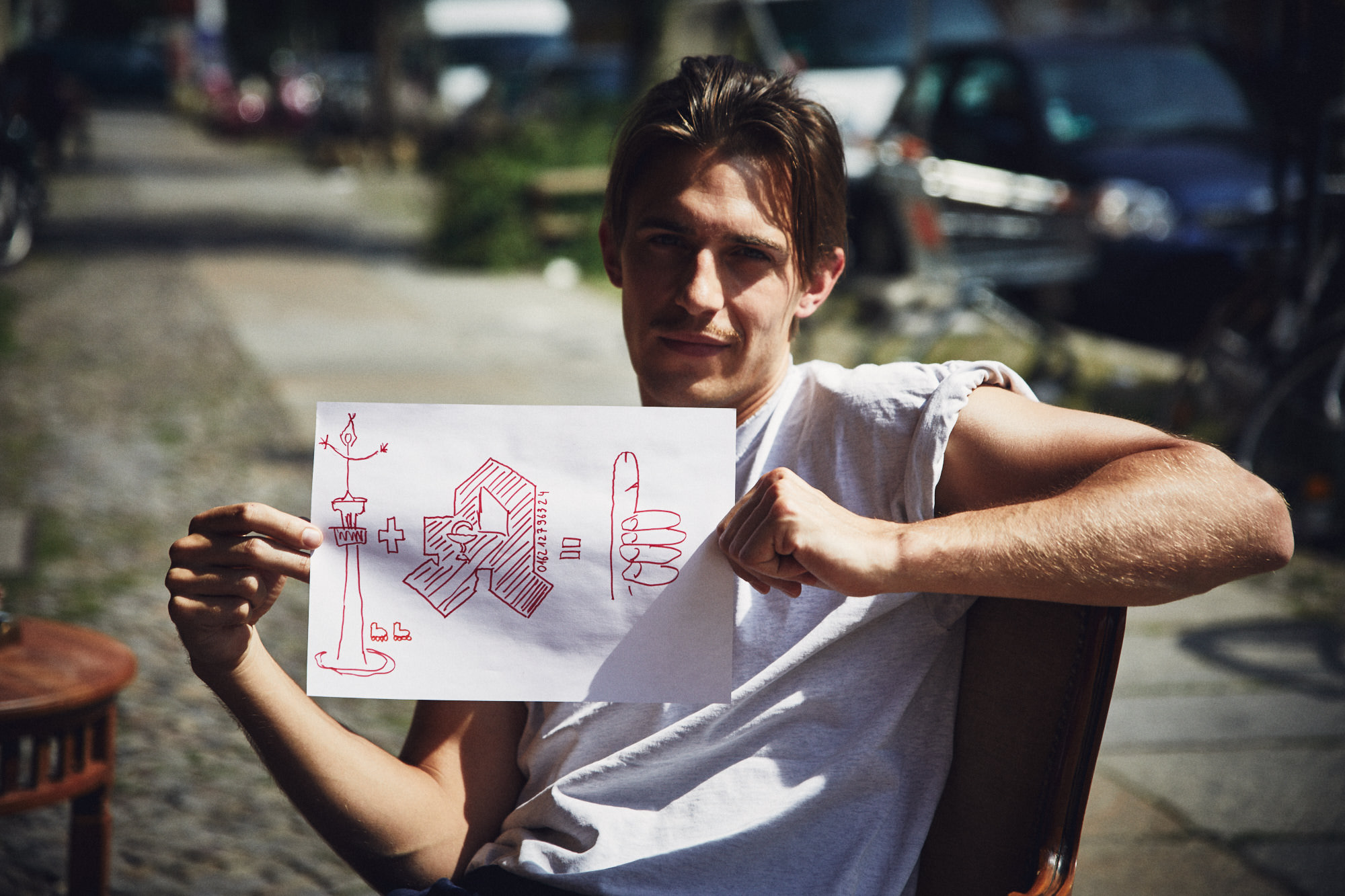

Inmitten von herrschaftlichen Chesterfield-Sesseln und goldenem Stuck platzieren wir also die Punkrockband Milliarden. Als Ben später vom Rechtsstreit mit den Vermietern seiner Wohnung in Friedrichshain erzählt, fällt der Satz: „Es gibt ekelhafte und es gibt geile Menschen.“ Die beiden „Schnuckel mit dem Super-Schnurri“, wie sich die beiden Musiker bei unserem Treffen scherzhaft selbst bezeichneten, gehören zur zweiten Sorte: Selbst wenn die Unangepasstheit nur Attitüde wäre, ist sie so unterhaltsam, dass man ihnen stundenlang dabei zuhören könnte, wie sie politische Haltung mit Schöngeistigkeit und ein klein wenig Fantasterei verflechten. Während Motz-Verkäufer und Rentner mit flamboyantem Fashionstil an uns vorbeiziehen, malen Milliarden für MYP eine „Mental Map“ auf Papier – ein kleines Symbolbild ihres Berlins.

»Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg.«

Katharina:

Wenn man im Song „Berlin“ den Namen der Hauptstadt durch einen Namen wie „Marie“ ersetzen würde, könnte es auch ein Liebeslied sein. Was ist einfacher: Liebeslieder für eine Frau oder für die Heimatstadt zu schreiben?

Ben:

Die Liebe zwischen zwei Menschen beschreibt einen Dialog. Innerhalb der Stadt befinden wir uns aber in einem Makrodialog zwischen vier Millionen Menschen. Da muss das Konzept ganz anders verhandelt werden, das ist viel komplizierter. Bei „Berlin“ bin ich mir gar nicht so sicher, ob es ein Liebeslied ist. Es beschreibt auf jeden Fall die Sehnsucht danach, die DNA der Stadt zu fassen. Ich bin hier in Hellersdorf geboren und konnte beobachten, wie sich die äußere Architektur Berlins in den letzten Jahren verändert hat – und wie sich auch die innere Architektur der Menschen daran anpasst. Diese Veränderungen sind gespenstisch.

Katharina:

Was hat sich verändert?

Ben:

Berlin ist nicht mehr der Sehnsuchtsort, der es mal war – könnte es aber wieder sein. Deshalb spazieren wir auf den Trümmern und treten die Tür immer wieder ein. Wir sind auch der Suche nach Rissen, Spalten und Persönlichkeiten – nach den Geschichten, die in diesem Pfuhl schlummern. Als ich Ende der 90er angefangen habe, alleine Bahn zu fahren und die Stadt zu erkunden, war Berlin noch nicht profitabel bebaut, sondern voller Freiräume, die bespielt und genutzt wurden. Kunst und Biografien fanden innerhalb dieser ausgelebten Gedankenspiele anders statt. Ich kam aus dem Plattenbau, bin in dieses neue Berlin-Mitte hineingestürzt und habe an Orten wie dem „Tacheles“ (Anmerkung der Redaktion: Das Kunsthaus Tacheles war von 1990 bis 2012 ein Veranstaltungszentrum in der Oranienburger Straße) ganz neue Formen von Kunst, Sex, Sprache kennengelernt. Heute ist Berlin häufig nicht mehr als ein Werbe-Jingle.

Johannes:

Unsere Sehnsucht ist es, wieder kommunenmäßiger zu leben und frei zu sein. Lass mal das Scheißgeld vergessen und die Gebäude, die an der Spree gebaut werden, abreißen. Früher waren diese Freiräume einfach da, heute muss man um sie kämpfen.

Ben:

Es ist ja vor allem auch ein politischer Kampf. Es gibt immer mehr Luxuswohnungen in Kreuzberg, während auf der Straße immer mehr Menschen verschimmeln. Diesem Prozess haben wir uns einfach hingegeben. Er kann aber auch wieder politisch dekonstruiert werden. Genau das will ich. Und ein Mittel dafür ist die Kunst. Die ist kein Beruf, sondern unser Leben. Und das, was wir zum Klingen bringen, ist unser Risiko. Wir wollen nicht in Sicherheit sein. Man muss den Absturz spüren können – oder eben den Erfolg. Wenn die Inspiration, die in einem selbst keimte, bei anderen landet, dann spiegelt das für mich auch eine gewisse Form von Humanismus wieder. Und der ist uns, im neo-liberalen und rechtskonservativen Strom, komplett abhandengekommen.

Katharina:

Da entgleitet uns gerade vieles. Man denke auch an Gestalten wie Oskar Roehler: 2015 habt ihr euren Song „Freiheit ist ‘ne Hure“ zu seinem Film “Tod den Hippies, es lebe der Punk!” beigesteuert. Statt Punk ist bei ihm jetzt eher AfD angesagt.

Ben:

Das geschieht einigen älteren Leuten – ein seltsames Phänomen. Schon mit meinem Vater ecke ich tagespolitisch oft an. weil die Ängste anders stattfinden. Vielleicht hat das mit verschiedenen politischen Kräften zu tun, unter denen man gelebt hat. Mein Vater beispielsweise ist 1946 geboren. Dann ist er in die DDR hineingewachsen, hat die Wende mitgemacht und ist auf einmal im Turbokapitalismus wieder aufgewacht. Irgendwo zwischendrin war noch der Traum von einem reformierten Sozialismus dabei. In dieser Generation gibt es eine maximale Verwirrung. Vielleicht können wir mit unserem Jungsein wieder die Konstante des Humanismus einbringen und wieder mehr Kunst und Schöngeistigkeit in die Leben hineintragen. Lasst den Wertekatalog mal nicht mehr über unseren Markt und unsere Macht definiert werden!

»Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen.«

Katharina:

Johannes, welche biografischen Eckdaten haben dich geprägt?

Johannes:

Ich bin auf einem Dorf bei Bielefeld aufgewachsen und sehr froh, durch Zufall oder Schicksal dort herausgekommen zu sein. In den Mustern, in denen ich großgeworden bin, wird einem ein einfacher Weg aufgezeigt: einfach so weiterleben, die Regeln befolgen. Der Ausbruch aus diesen Strukturen hat mich neue Lebensrealitäten erkennen lassen. Ich kann die Frage, worum es im Leben geht, deshalb anders stellen.

Katharina:

Wie würdest du sie beantworten?

Johannes:

Ich bin da gerade eher pessimistisch eingestellt: Für mich hat das alles keinen Sinn. Man stirbt irgendwann und die einzige Aufgabe ist es, davor seine Kinder oder die Nachwelt zu etwas Anderem oder Besserem zu erziehen. Unsere Zeitgenossen kann man nur schwer mit einem Fingerzeig zum Umdenken bewegen. Vorleben klappt immer besser als Aufdrängen. Meine Sehnsucht nach einer besseren Welt kann jedenfalls erst einmal nur im Mikrokosmos gelebt werden… Erst gestern hatten Ben und ich eine Diskussion im Park: Was würde passieren, wenn Menschen 300 Jahre lang leben könnten statt 90?

Ben:

Dann hätte man einen anderen Generationenvertrag. Du müsstest noch deinen Ur-Ur-Ur-Enkeln in die Augen gucken und dich dafür rechtfertigen, warum du vor einem Jahrhundert Entscheidungen getroffen hast, die deren Leben nun dominieren. Jeder Mensch auf diesem Planeten, wirklich jeder, findet es krass ekelhaft, dass unsere Meere mit Plastik verseucht sind. Aber wir kriegen es trotzdem nicht hin, da was zu ändern, weil unsere ganze beschissene Ökonomie auf billige Produktion ausgerichtet ist. Das sind wir, wie wir hier sitzen. Wir sind der Plastikmüll.

»Auf Status und Sicherheit will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig.«

Katharina:

Das zu ändern wäre ja schon mal etwas Sinnhaftes.

Ben:

Hoffnung und Lust bleibt als Antrieb. Wenn das weg wäre, bliebe nur die Depression.

Johannes:

Ich erwische mich auch dabei, Dingen hinterherzulaufen, bei denen ich mich den Sehnsüchten eines Großteils der Bevölkerung anschließe: Status und Sicherheit zum Beispiel. Aber darauf will ich scheißen, davon ist doch am Ende nichts wichtig. Die Musterbeispiele für das, was erstrebenswert ist, sind falsch.

Katharina:

Ich hatte den Eindruck, dass einige dieser Fragen auch in eurem Musikfilm „Morgen“ verhandelt werden. Darin fällt zum Beispiel der Satz: „Wer hat sich nicht schon mal verknallt und Scheiße gebaut? Du hast ein Gesamtguthaben an Scheiße, dass du verprassen kannst – und dann ist halt irgendwann Ende.“ Wie oft hast du das Konto schon überzogen?

Johannes:

Zu oft… Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Mario Clement. Zusammen haben wir das Drehbuch entwickelt und die Worte so nahe an unsere natürliche Sprache herangeholt wie möglich.

Katharina:

In „Morgen“ wird ganz zentral auch eine ungewollte Schwangerschaft thematisiert. Dazu gibt es auch einen Song auf eurem Album namens „Ultraschall“. Wer das Album kennt, wartet im Film die ganze Zeit darauf, dass dieser Song kommt. Warum ist er nicht dabei?

Ben:

Der Film bebildert die Singles aus unserem Album mit Videos. Diese einzelnen Sequenzen werden im Film verbunden. Das Thema Abtreibung, auch sich selbst abzutreiben und sein Abenteuer, wird in „Morgen“ nochmal anders verarbeitet als in „Ultraschall“. Dieses Lied würden wir nicht verkaufen wollen.

Katharina:

Verständlich, dann müsste man „Kauft das!“ auf Facebook posten und Promo dafür machen.

Ben:

Genau, das wäre mir zu viel Senkblei.

Katharina:

Was haben die Frauen in eurem Freundeskreis, die schon mal abgetrieben haben, zu dem Song gesagt?

Ben:

Auf mich kamen mehr Männer zu. Wir können uns nicht davon frei machen, in dem Lied eine männliche Perspektive wiederzugeben. Und die Männer, die auf mich zukamen, sagten: Ich fühlte das auch so. Viele hatten keine Worte dafür, meinten aber, es sei die größte Tiefe gewesen, durch die sie je mussten.

»Ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen.«

Katharina:

In „Morgen“ wird eine ungestüme Paarbeziehung skizziert, die beim Betrachter durchaus Sehnsüchte hervorrufen kann. Ben, hast du so eine bodenlose Liebe schon mal erlebt?

Ben:

Bei mir ist das gerade so – ich habe eine Frau, mit der ich so lebe. Die Dame ist auf jeden Fall Muse für so einige Songs. Für mich drehen sich die Lieder deshalb nicht um klassische Sehnsüchte. „Rosemarie“ oder „Oh chérie“ sind zudem Lieder, die nicht nur positiv sind.

Katharina:

Also schrecklich-schön.

Ben:

Genau. Es ist so schrecklich, es ist irgendwie schön…

Katharina:

Ist das auch deine Art zu lieben, Johannes?

Johannes:

Das ist auf jeden Fall der Versuch. Ich will der anderen Person in die Augen schauen und immer wissen, dass es um etwas geht. Egal, ob es um die Liebe, ums Feiern oder die Kunst geht: Ich will nicht einschlafen. Es macht viel mehr Spaß, die Dinge anders anzugehen. Klar, mir geht auch mal der Auspuff am Opel Corsa kaputt und ich muss überlegen, wie ich das bezahlen kann. Aber unser genereller Wunsch ist es, im Extrem zu leben.

Wir haben die Künstler gebeten, eine „Mental map“ (eine kognitive und symbolisch aufgeladen Karte eines geographischen Raums) ihres Berlins für uns zu skizzieren:

Lust, Milliarden live zu sehen? Die „Welt im Blech Tour“ startet im September!

26.09.2018 – Bremen, Schlachthof

27.09.2018 – Hamburg, Grünspan

28.09.2018 – Köln, Gebäude 9

29.09.2018 – Münster, Sputnikhalle

03.10.2018 – Frankfurt am Main, Batschkapp

04.10.2018 – Stuttgart, Wizemann

05.10.2018 – Zürich, Bogen F

06.10.2018 – Leipzig, Werk 2

11.10.2018 – München, Backstage Halle

12.10.2018 – Wien, Flex Café

13.10.2018 – Nürnberg, Nürnberg Pop Festival

18.10.2018 – Berlin, Astra

19.10.2018 – Dresden, Scheune

20.10.2018 – Magdeburg, Factory

Mehr von und über Milliarden:

milliardenmusik.de

facebook.com/milliardenband

instagram.com/milliardenmusik

#milliarden #mypmagazine

Interview: Katharina Weiß

Fotografie: Steven Lüdtke

Wir haben Milliarden in der „Lilie“ getroffen, der „congenialen Kombination von Café & Bar“:

Muskauer Str. 15, D-10997 Berlin

Café: Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr

Bar: Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr

Jugend gegen AIDS

Interview — Jugend gegen AIDS

Mit Liebe, Respekt und Kondomen

Jugend gegen AIDS engagiert sich nicht nur im Kampf gegen eine immer noch unheilbare Krankheit, sondern auch für einen offeneren Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft. Roman Malessa ist einer der vielen Ehrenamtlichen, die sich bei JGA für eine bessere Welt einsetzen.

10. August 2018 — MYP N° 23 »Instinkt« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Franz Grünewald

Als das britische News-Portal Metro Ende Mai einige Motive aus Gideon Mendels Fotoserie „The Ward“ veröffentlichte, wirkten diese wie von einem anderen Stern: Der südafrikanische Fotograf verbrachte 1993 mehrere Wochen auf der „Charles Bell Krankenstation“ im Londoner Middlesex Hospital, wo er vier AIDS-Patienten und deren Besucher fotografieren durfte. Alle vier Patienten starben kurz nach Aufnahme der Bilder – mit dem Wissen, dass es keine Heilung oder wirksame Therapie für die tödliche Krankheit gab. Sogenannte antiretrovirale Medikamente, die die Vermehrung des HI-Virus im Körper verhindern, waren im Jahr 1993 noch nicht entwickelt.

Die Fotos von Gideon Mendel erscheinen deshalb so ungewohnt, weil solche Bilder heute einfach nicht mehr vorkommen – zumindest nicht in unseren Breitengraden. Knapp 40 Jahre HIV- und AIDS-Forschung haben es ermöglicht, dass Infizierte mittlerweile ein fast normales Leben mit einer fast normalen Lebenserwartung führen können. Jedenfalls wenn sie in den modernen und reichen Teilen dieser Erde leben, in denen es einen bezahlbaren Zugang zu den entsprechenden Medikamenten gibt.

Eine Institution, die sich seit Jahrzehnten in der HIV- und AIDS-Forschung engagiert, ist die Berliner Charité. Mit über 3.000 Betten ist sie nicht nur eine der größten Universitätskliniken Europas, sondern auch das ältestes Krankenhaus der Stadt. 1710 als Pesthaus gegründet, wurde die Einrichtung ein Jahrhundert später – mit Aufnahme des Lehrbetriebs der Berliner Universität – zu einer bedeutenden Lehr- und Forschungsstätte, deren Geist man auch heute noch an vielen Ecken sehen und spüren kann.

Im Kampf gegen HIV und AIDS geht es aber nicht nur um medizinischen Fortschritt. Es geht auch um Aufklärung – um sexuelle wie gesellschaftliche. Und es geht um Entstigmatisierung. Gideon Mendel sagt, dass die Patienten damals auf der Krankenstation unglaubliche Tapferkeit zeigten, indem sie ihm erlaubten, sie zu fotografieren – vor allem in Anbetracht der hohen Stigmatisierung und Angst vor AIDS, die zu jener Zeit existierten.

Jugend gegen AIDS ist dabei eine der vielen Organisationen, die sich mit aller Kraft um sexuelle wie gesellschaftliche Aufklärung bemühen. Im Jahr 2009 aus einer Schüleraktion in Hamburg entstanden, zählt sie heute zu den erfolgreichsten Aufklärungsinitiativen der Welt. Rund um den Globus engagieren sich für JGA über 500 ehrenamtliche Mitglieder und Tausende Unterstützer im Kampf gegen HIV und AIDS. Außerdem ist es das erklärte Ziel der Initiative, für einen offeneren Umgang mit Sexualität einzutreten, insbesondere bei jungen Menschen. Die knackige Botschaft dabei lautet: „#dowhatyouwant – aber mach es mit Liebe, Respekt und Kondomen!“

In ihrem Engagement versteht sich Jugend gegen AIDS immer als Gemeinschaft – und so werden die Mitglieder nicht müde zu betonen, dass es hier um nichts anderes geht als das gemeinsame Ziel. Und nicht um die einzelne Person, die sich für dieses Ziel engagiert.

Dass aber jede Organisation, jede Bewegung nur lebensfähig ist, wenn es Individuen gibt, die sich mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten und Motiven einbringen, um dann mit anderen Individuen für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, dafür steht Roman Malessa, Kommunikationsvorstand von Jugend gegen AIDS. Wir haben den 24-Jährigen zu einem Gespräch im historischen und denkmalgeschützten Oskar-Hertwig-Hörsaal der Berliner Charité getroffen – als Stellvertreter einer jungen Generation, die die Welt zu einem besseren Ort machen will.

Jonas:

Ende April hast du auf Instagram ein Foto aus Brasilien gepostet, das du mit folgender Textzeile kommentiert hast: „After four years I am coming back to the place where my worldview changed and my social engagement started.” Was genau ist dort passiert, das die Kraft hatte, deine Sicht auf die Welt zu verändern?

Roman:

Im Sommer 2014 bin ich für drei Monate nach Brasilien gegangen, um dort ein Auslandspraktikum zu absolvieren. In dieser Zeit habe ich vor allem in einem Kinder- und Jugendzentrum in einem Dorf in Alagoas gearbeitet, einem ziemlich armen Bundesstaat im Nordosten des Landes. Diese drei Monate waren eine äußerst prägende Phase für mich. Ich war gerade erst 20 geworden und hatte die klassische Weltsicht eines jungen Menschen aus Zentraleuropa, der – weltweit gesehen – unter sehr privilegierten Umständen aufwächst. Wenn man als ein solcher privilegierter Zentraleuropäer nicht nur für eine Woche Urlaub, sondern für ganze drei Monate in ein Land geht, in dem Elektrizität oder Trinkwasser Luxusgüter sind, in dem unzählige Kinder auf der Straße leben und in dem Suchtprobleme, Kriminalität und Korruption an der Tagesordnung sind, ist das ein fundamentaler Einschnitt – so etwas kannte ich aus Europa einfach nicht.

»Was ist ein Problem für die Leute in Deutschland? Und was ist ein Problem für die Menschen auf der anderen Seite der Welt?«

Jonas:

Wie genau hat sich dein Weltbild in Brasilien verändert?

Roman:

Ich würde sagen, dass sich meine Sicht auf Probleme kolossal verändert hat. Nach drei Monaten Alagoas fragt man sich: Was ist überhaupt ein Problem? Was ist ein Problem für mich selbst beziehungsweise für die Leute in Deutschland? Und was ist ein Problem für die Menschen auf der anderen Seite der Welt? Was ist eine Herausforderung bei uns? Und was ist eine Herausforderung in Alagoas? Diese Fragen stellt man sich in Bezug auf die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens. Das fängt an mit der Herausforderung, den Alltag zu meistern, wenn man einfach mal keinen Strom hat, und das für drei, vier oder fünf Tage. Und es geht weiter mit der Herausforderung, nicht genügend Geld zu haben, um sich etwas zu essen zu kaufen – in einem Land, in dem es diese sozialen Sicherungssysteme, wie wir sie aus Deutschland kennen, einfach nicht gibt. Durch all diese Erfahrungen hat sich meine Sicht auf die Welt wirklich grundsätzlich verändert.

Jonas:

Und diese Veränderung des Weltbilds war auch der Grund, warum du dich entschieden hast, dich für Jugend gegen AIDS zu engagieren?

Roman:

Nicht unmittelbar. Als ich aus Brasilien zurückkam, war ich unglaublich froh, wieder in Deutschland zu sein – weil ich die krassen Privilegien hier zum ersten Mal wirklich zu schätzen wusste. Vor meiner Zeit in Alagoas hätte ich wahrscheinlich auch behauptet, dass ich meine Privilegien in Deutschland zu schätzen weiß. So etwas sagt sich ja wirklich unglaublich leicht. Aber erst durch meine Zeit in Brasilien wusste ich plötzlich tatsächlich, was es bedeutet, privilegiert zu sein. Nach meiner Rückkehr habe ich angefangen, mich in verschiedenen Bereichen zu engagieren, hauptsächlich in der internationalen Jugendpolitik. So bin ich letztendlich auch zu Jugend gegen AIDS gekommen – denn ein guter Freund, der ein wenig verfolgte, was ich so tat, sagte eines Tages zu mir: „Roman, du machst so viel neben deinem Studium – ich glaube, ich hätte da noch eine andere Organisation für dich, die dir gefallen könnte: Jugend gegen AIDS. Hättest du nicht Lust, dir das mal anzuschauen?“ Und da ich schon immer sehr neugierig war und alles Mögliche wissen wollte, habe ich mich mit Jugend gegen AIDS befasst und mal vorbeigeschaut – und es hat gleich für mich gepasst. Die Organisation war damals schon in Deutschland sehr erfolgreich und die vielen kreativen Projekte haben mich total begeistert – aber ich habe mir gleichzeitig auch die Frage gestellt, warum die Organisation trotz der zahlreichen Anfragen aus dem Ausland nur hier in Deutschland aktiv war. So wurde es zu meiner ersten Aufgabe, gemeinsam mit unserem Vorsitzenden Daniel Nagel eine Strategie zu entwickeln, wie wir auch Jugendliche in anderen Ländern mit unseren verschiedenen Aufklärungsangeboten erreichen können.

Jonas:

Was wäre passiert, wenn dir dein guter Freund damals nicht empfohlen hätte, bei Jugend gegen AIDS vorbeizuschauen? Wärst du bei einer anderen NGO gelandet, zum Beispiel Amnesty International?

Roman: