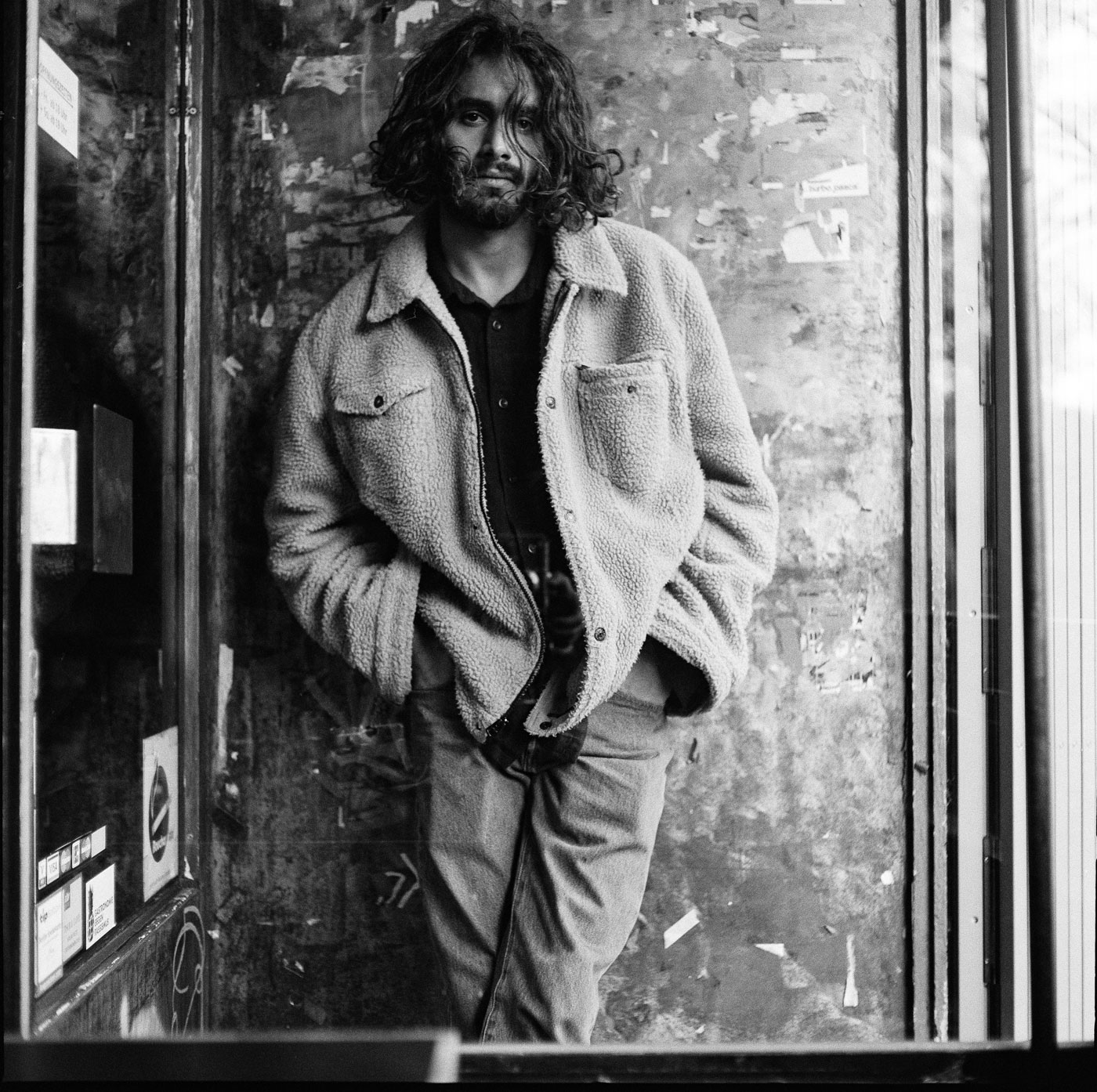

Jonathan Berlin

Portrait — Jonathan Berlin

»Es gibt zu wenig Utopien«

Schauspieler Jonathan Berlin geht es um die großen Fragen, und das nicht nur in seinen Rollen. Mit uns hat er darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich gerade als Künstler zu positionieren – und weshalb es viele kleine Utopien braucht, um die Welt zu verändern.

6. Februar 2019 — MYP N° 24 »Morgen« — Text: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König

Als Jonathan Berlin am 14. September 2018 auf der Bühne des Berliner Zoo Palast stand, zitterte seine Stimme. Gerade hatte er den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie „Nachwuchs“ gewonnen, für seine Rolle im Film Die Freibadclique von Friedemann Fromm. Das deutsch-tschechische Drama, das auf dem gleichnamigen Roman von Oliver Storz basiert, spielt im Sommer 1944 und erzählt die Geschichte von fünf Schulfreunden in Schwäbisch-Hall, die während ihrer Ferien als Hitlerjungen an die Westfront geschickt werden.

Die Stimme des 24-jährigen Schauspielers zitterte jedoch nicht wegen der besonderen Auszeichnung, die er gerade erfahren hatte – jedenfalls nicht hauptsächlich. Sie zitterte auch nicht wegen der vielen Berühmtheiten, die vor ihm saßen, jene Granden des deutschen Schauspielbetriebs, die ihm selbst jahrelang Vorbild waren und nun gespannt an seinen Lippen klebten. Der eigentliche Grund für Jonathans Anspannung lag in den Ereignissen des Sommers, und zwar nicht dem von 1944, sondern dem des Jahres 2018, als die Bilder der gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz und anderswo nicht nur durch die Republik, sondern um die ganze Welt gingen.

Und so zog Jonathan Berlin einen sorgfältig zusammengefalteten Zettel aus seinem Jackett und verlas einige Zeilen, die er sich vorher gut zurechtgelegt hatte. Er eröffnete seine Rede mit der Feststellung, dass er es während des Freibadclique-Drehs im Jahr 2016 nicht für möglich gehalten hätte, dass in genau demselben Land, in dessen dunkle Geschichte er mit seiner Rolle eingetaucht war, wieder Hetzjagden auf Ausländer stattfinden würden. Dass wieder jüdische Restaurants überfallen würden. Und dass wieder unverhohlen Hitlergrüße gezeigt würden.

»Eure Politik von Spalterei, Ignoranz und Rassismus, das ist die Mutter aller Probleme.«

Je länger der junge Schauspieler seine Notizen vorlas, desto stärker wuchs das Zittern seiner Stimme zu einem festen Beben, desto bestimmter wurde sein Blick, desto kontrollierter wurde seine Gestik. Und bevor er die Bühne mit seinem wohlverdienten Preis verlies und vom Publikum frenetisch gefeiert wurde, beendete er seinen Vortrag mit einem Wunsch: dass es ihm – und allen Kunstschaffenden – gelingen möge, etwas dazu beizutragen, „dass sich dieser Teil der Geschichte nicht wiederholt und wir mit unserem Schaffen den Gaulands, Weidels und Seehofers dieses Landes immer wieder zeigen: Eure Politik von Spalterei, Ignoranz und Rassismus, das ist die Mutter aller Probleme.“

Einige Wochen später. Wir treffen Jonathan im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, genauer gesagt in der Luxus Bar. Die kleine Bar, das sollte man zur Aufklärung sagen, hat nichts mit Luxus zu tun, jedenfalls nichts mit weltlichem oder monetär irgendwie messbarem. Ihr Luxus besteht vielmehr darin, dass sie unprätentiös ist und nichts fordert, weder Status noch Herkunft noch Lebenslauf. Dazu kommt, dass sie trotz ihrer überschaubaren Größe jedem Gast einen gewissen Raum lässt, ohne dabei jemals distanziert zu sein.

»Ich glaube an die Stimme der Künstler, aber wir müssen sie auch nutzen.«

Auf seine Rede beim Deutschen Schauspielpreis hatte sich Jonathan Berlin genau vorbereitet – es war ihm geradezu ein Bedürfnis, sich dort zu äußern. Denn gerade bei Die Freibadclique, so erzählt er uns, hätte er Oliver Storz und die Figur verraten, wenn er dazu zwei Wochen nach Chemnitz nichts gesagt hätte. Dem jungen Schauspieler, der im letzten Jahr immer wieder in großen deutschen Fernsehproduktionen zu sehen war, ist es ein großes Anliegen, sich zu gesellschaftlichen und politischen Missständen zu verhalten, und zwar deutlich und wahrnehmbar. Das fordert er nicht nur von sich, sondern auch von seinen Mitmenschen, insbesondere von Kolleginnen und Kollegen. Er habe oft den Eindruck, dass in der Branche stets betont werde, wie wichtig manche Filme hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen oder politischen Bedeutung seien – aber dass man sich meist nicht wirklich positioniere oder entsprechend verhalte, wenn zu einem Projekt dann tatsächlich ein aktueller politischer Bezug sichtbar werde. „Gerade das finde ich aber entscheidend“, sagt er. „Ich glaube an die Stimme der Künstler, aber wir müssen sie auch nutzen.“

Jonathans Persönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass er immer genau darauf achtet, dass in dem Raum, den er betritt, noch genügend Platz für andere ist.

Bereits eine Woche vor unserem Gespräch mit Jonathan erklärte uns ein befreundeter Schauspielkollege, dass der 24-Jährige jemand sei, der sich traue, eine Haltung zu haben. Diese Äußerung war als großes Kompliment gemeint. Aber leben wir wirklich in Zeiten, in denen man sich so etwas wie Haltung trauen muss?

Für das Gros der Menschen in unserer Gesellschaft würde Jonathan diese Frage tatsächlich mit Ja beantworten – leider, wie er sagt. „Natürlich muss man dafür etwas Mut aufbringen. Aber mir wurde beigebracht, nach diesem Mut auch immer wieder aufs Neue zu suchen.“ Aufgewachsen ist Jonathan im kleinen Städtchen Günzburg bei Ulm, beide Eltern sind evangelische Pfarrer, der Großvater ebenso. Übermäßig fromm sei er zwar nicht erzogen, aber generell sei in seiner Familie sehr viel und lebendig kommuniziert worden, erklärt er. „Ich glaube, ich bin da durch den Beruf meiner Eltern mit vielen verschiedenen Themen in Berührung gekommen, die einen schon irgendwie prägen.“ So sei es beispielsweise völlig normal gewesen, dass Obdachlose zum Pfarramt kamen und nach einer Spende fragten. Oder dass das Thema Tod in der Familie so alltäglich war – durch die regelmäßigen Beerdigungen, die beide Eltern aus Berufsgründen zu vollziehen hatten. So war es für Jonathan von Kindesbeinen an selbstverständlich, mit anderen Menschen zu diskutieren und sich im offenen Gespräch zu begegnen.

Irgendwie passt der Schauspieler ganz gut in das charakteristische Ambiente der kleinen Luxus Bar, das wird bereits nach wenigen Minuten deutlich. Es heißt ja, dass es Menschen gibt, die über so viel Ausstrahlung verfügen, dass sie damit einen ganzen Raum füllen können, sobald sie ihn nur betreten. Bei Jonathan liegen die Dinge etwas anders. Wer ihn im persönlichen Gespräch erlebt, wer seine Äußerungen in den sozialen Netzwerken verfolgt und wer sich mit dem Charakter seiner Rollen befasst, hat das Gefühl, dass sich Jonathans Persönlichkeit eher dadurch auszeichnet, dass er immer genau darauf achtet, dass in dem Raum, den er betritt, noch genügend Platz für andere ist – damit sie atmen und sich entfalten können.

Ohnehin hat man den Eindruck, es mit einem jungen Mann zu tun zu haben, den ein unbeirrbarer Sinn für Gerechtigkeit durchs Leben führt. „Vielleicht hat das in der Schule begonnen…“, überlegt er. „Wenn es dort Stress oder ausgrenzende Tendenzen gab, habe ich einfach versucht, die Klasse zusammenzubringen und manchmal auch zu verteidigen.“ Das sei übrigens, so findet er, auch eine der wichtigsten Aufgaben des Schauspielerberufs: dass man es schaffe zu verbinden. Bei Theater oder Film gehe es auch um ein besonderes Erleben – wenn man zusammen im Publikum sitze und einer Geschichte oder Figur zuschaue. „Das kann einen wirklich großen gemeinschaftlichen Moment erzeugen, den es sonst nur selten gibt,“ betont Jonathan.

Dass er es mit dem Weltverbessern auch mal übertreibt, gibt er grinsend zu. Mit 16 habe er plötzlich eine Phase gehabt, in der er dachte, große globale Zusammenhänge durchschauen zu können. Von heute auf morgen entschloss er sich, nur noch Fair Trade zu kaufen und Vegetarier zu werden. Insgesamt sei er damals sehr dogmatisch unterwegs gewesen und dabei vielleicht auch etwas übers Ziel hinausgeschossen, erklärt der 24-Jährige rückblickend auf seine Jugend, aus der er optisch gar nicht so sehr entwachsen zu sein scheint. Dennoch sei es ihm nach wie vor sehr wichtig, wach zu sein, wie er im Verlauf unseres Gesprächs immer wieder betont.

»Vermutlich ziehen einen gerade die Figuren an, die von ähnlichen Konflikten und Themen angetrieben werden wie man selbst.«

Diese Wachheit hat Jonathan Berlin auch mit seinen letzten Fernsehrollen gemeinsam – der Figur des 15-jährigen „Onkel“ in Die Freibadclique sowie dem Charakter Edgar Bendler im Drama Kruso, das Ende September 2018 in der ARD ausgestrahlt wurde. Auch dieser Film basiert auf einem gleichnamigen Roman: In dem Buch von Lutz Seiler geht es um die Freundschaft zweier Männer, die sich zur Zeit des Zusammenbruchs der DDR auf Hiddensee begegnen. Edgar bewundert Kruso für dessen Utopie von Freiheit – Krusos Mission sei es, so heißt es im ARD-Pressetext, den Republikflüchtlingen und Systemüberdrüssigen seine Idee einer inneren Freiheit nahezubringen und sie vor dem Tod in der Ostsee zu bewahren. Dementsprechend war Jonathan in beiden Filmen in Rollen zu sehen, die bis zum Äußersten für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. „Vermutlich ziehen einen gerade die Figuren an, die von ähnlichen Konflikten und Themen angetrieben werden wie man selbst“, erklärt der junge Schauspieler.

Auch wenn Jonathan betont, dass er sich die Rollen natürlich oft nicht aussuchen könne, sind es immer wieder die gesellschaftspolitisch relevanten Themen, Stoffe und Figuren, in die er als Schauspieler eintaucht. So war er beispielsweise im Januar 2015 im ZDF-Dreiteiler Tannbach – Schicksal eines Dorfes zu sehen, in dem er einen identitätssuchenden Grenzsoldaten spielt. Die TV-Serie handelt von einem fiktiven Dorf, das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Ost und West geteilt ist und dessen Grenze ganze Familien voneinander trennt. Zwei Jahre später übernahm Jonathan im Kinofilm Schneeblind die Rolle eines erblindenden 16-Jährigen, der mit seinem Vater, einem ehemaligen SS-Offizier, im Kältewinter 1946 auf der Flucht vor den Alliierten durch den verschneiten Schwarzwald zieht.

Wer sich wie Jonathan Berlin mit so bedeutungsschweren Stoffen auseinandersetzt und versucht, mit seinen Figuren komplexe Inhalte und Situationen anfassbarer und verständlicher zu machen, stößt immer wieder an seine Grenzen – nicht nur an physische, sondern auch an mentale. „Wenn man wie für Die Freibadclique vier Nächte hintereinander bei niedrigen Temperaturen mit Regenmaschinen dreht, geht das schon an die Reserven.“ Darüber hinaus sei es beispielsweise auch ein seltsames Gefühl, in einer Rolle die Uniform der Hitlerjugend tragen zu müssen. Aber in einem solchen Fall, so erklärt Jonathan, könne man für die Figur gut die eigene Haltung nutzen – denn wie er selbst würde sich auch der Charakter „Onkel“, den er in Die Freibadclique spielt, diese Uniform am liebsten vom Leib reißen, da sie all seinen Werten widerspricht. Umso mehr habe er sich daher – als Privatperson und in seiner Rolle – auf einen leichten, modernen Jogginganzug aus den 1940ern gefreut, den er in den Schlussszenen tragen durfte.

In diesem Film war Jonathan mit einer Rolle konfrontiert, in der er als 15-Jähriger erleben muss, wie seine Schulfreunde der Reihe nach in einem grausamen und mehr als sinnlosen Krieg fallen. Diesen Irrsinn in irgendeiner Form nachempfinden zu können, um die Rolle glaubhaft darzustellen, ist für keinen Schauspieler eine leichte Aufgabe. „Ich glaube, so etwas kann man nur an sich heranholen, indem man versucht, eigene Verlusterfahrungen existenziell hochzuziehen“, erklärt Jonathan. Wirklich nachempfinden könne er diese schrecklichen Kriegserlebnisse natürlich nicht. Aber er könne versuchen, solche Situationen emotional zu verstehen und diejenigen Teile seiner Persönlichkeit mit in die Rolle einfließen zu lassen, die er selbst als Mensch zu geben habe. Davon abgesehen, so ergänzt er, sei so etwas aber auch ein grundlegender Bestandteil seines Berufs: „Wenn ich die Rolle eines Mörders übernehme, muss ich ja auch niemanden umgebracht haben, um das spielen zu können.“ Studiert hat Jonathan Berlin an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München. Dort werde, erklärt er, entlang des Credos unterrichtet, dass Fantasie und Persönlichkeit die Grundpfeiler des Schauspiels seien.

»Diese hohen Beträge, wenn es um Leben und Tod geht, machen einfach wahnsinnig Spaß zu spielen.«

Mag sein, dass sich Jonathan Berlin seine Rollen vielleicht nicht aussuchen kann, jedenfalls noch nicht. Mag sein, dass die Stoffe und Figuren bisher eher zu ihm gekommen sind als umgekehrt. Trotzdem geht es bei seinem Spiel immer um das Überspannende, Wahrhaftige, Absolute. „Das Existenzielle ist etwas, was mich immer schon interessiert hat“, erklärt er. „Diese hohen Beträge, wenn es um Leben und Tod geht, machen einfach wahnsinnig Spaß zu spielen.“ Interessanterweise werde bei Die Freibadclique – ebenso wie bei Kruso – jeweils eine bestimmte Art von Utopie erzählt, stellt Jonathan fest. Und er ergänzt: „Ich finde, es gibt zu wenig Utopien.“ Heutige Narrative in der Unterhaltungswelt seien voller Dystopien, erklärt er, dieser Zustand präge gerade seine Generation total. Wenn man sich heute als junger Mensch mit den täglichen Fernsehnachrichten befasse oder etwas Fiktionales ansehe, sei es schwierig, nicht den Glauben zu verlieren, noch irgendetwas ins Positive bewegen oder verändern zu können. Gerade deshalb sei es auch so wichtig, sich als Künstler zu engagieren und wieder mehr Formen zu finden, in denen Mut machende Utopien erzählt würden.

Wer diese Sehnsucht nach besonderen Narrativen in sich trägt, dem wachsen im Laufe des Lebens auch ganz bestimmte Filme ans Herz – wie zum Beispiel Billy Elliot. Bei diesem Film gerät Jonathan ins Schwärmen und erklärt, dass dieser deshalb so superwichtig für ihn sei, weil er eine Utopie beschreibe und total politisch sei, ohne es einem direkt aufs Auge zu drücken: „Billy Elliot ist ein Beispiel dafür, wie fein und gleichzeitig aufbrechend man erzählen kann, ohne kitschig zu werden.“ Daneben sieht sich Jonathan als Teil der „Harry-Potter-Generation“, die Bücher von J.K. Rowling und die jeweiligen Verfilmungen haben seine Kindheit und Jugend maßgeblich geprägt. Gerade vor ein paar Tagen, so erzählt er, sei er wieder darüber gestolpert: „Diese Geschichte, die quasi unsere gesamte Generation geprägt hat, könnte für uns eigentlich ein kleiner Kompass sein. Man kann darin so viele Anekdoten finden, die politisch total aufgeladen sind – alleine, wenn man beobachtet, wie Harry, Ron und Hermine eigentlich die ganze Zeit gegen eine faschistische Gruppierung ankämpfen, die immer weiter zu erstarken droht.“

»Wenn man eine gewisse Präsenz in der Öffentlichkeit hat, muss man sich überlegen, was man damit überhaupt anfangen will.«

Am Abend des 14. September 2018 sagte Jonathan auf der Bühne des Deutschen Schauspielpreises, dass er sich qua seines Berufs als „Sprachrohr“ verstehe. Dabei richte er sich, so erklärt er uns in der Luxus Bar, an seine eigene Generation, seine Nachricht sei für alle gedacht, die nachkommen. Diese Generation zeichne sich dadurch aus, dass sie nationalitätenunabhängig denke, so aufgeklärt sei wie keine zuvor und genau wisse, wie entscheidend es für die Zukunft sei, die Umwelt zu schützen und die Demokratie zu verteidigen – aber gleichzeitig sei diese junge Generation noch nie damit konfrontiert worden, wirklich aktiv werden zu müssen. „Wir haben das nie richtig gelernt“, fasst Jonathan das Problem zusammen und betont, dass er der festen Überzeugung sei, dass seine Generation gerade an dieser Stelle eine extreme Verantwortung für die Zukunft habe. Daher versuche er auch, sich zu den Dingen, die ihn berührten, entsprechend zu verhalten. Nachdem er für einen Augenblick seine Gedanken kreisen lässt, fügt er hinzu: „Wenn man eine gewisse Präsenz in der Öffentlichkeit hat, muss man sich überlegen, was man damit überhaupt anfangen will.“ Das gelte übrigens auch für die sozialen Netzwerke. Er würde sich wünschen, dass mehr Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Reichweite stärker dafür nutzten, sich zu bestimmten Themen zu positionieren. Denn egal, was man tue, alles sei am Ende politisch.

Wenn Jonathan über den Zustand der Welt redet, wenn er beispielsweise darauf hinweist, dass in Sachen Erderwärmung die nächsten zehn Jahre darüber entscheiden werden, ob wir einer Klimakatastrophe noch entgehen können oder nicht, liegt immer eine leichte Schwermut in seiner Stimme. Aber wer kann es ihm verübeln, 2018 war für die Demokratie, den Umweltschutz und die Menschenrechte kein wirklich erbauliches Jahr. „Aber aus dieser Melancholie muss man sich befreien“, erklärt er, „und einen Spaß daran entwickeln, aktiv zu werden und die Sachen anzugehen.“

»Ich halte es grundsätzlich für Quatsch, unter irgendetwas irgendwelche Schlussstriche zu ziehen.«

So wie Jonathan über Engagement spricht, klingt es wie eine Medizin, die Trübsal heilt – und die er sich selbst immer wieder verabreicht. Vielleicht ist eine solche Medizin heute wichtiger als alles andere: Die Luxus Bar, in der wir uns befinden, liegt nur einen Katzensprung entfernt von der Stelle, an der am 17. April 2018 ein junger Mann mit einem Gürtel attackiert wurde – nur weil er eine Kippa trug. Was ist das für ein Deutschland, in dem so etwas heute noch passieren kann, gerade hier, im multikulturellen, bürgerlich-liberalen Prenzlauer Berg? Muss so ein Angriff nicht Alarmsignal genug und bester Gegenbeweis sein für all diejenigen, die schon zu Adenauers Zeit forderten, endlich einen Schlussstrich zu ziehen? Vielleicht empfindet Jonathan seine Rollen auch ein Stück weit als Antwort auf dieses Gehabe, auf diese immer wiederkehrende Forderung nach einer Beendigung der Debatte um Schuld, Verantwortung und Aufarbeitung. „Ich halte es grundsätzlich für Quatsch, unter irgendetwas irgendwelche Schlussstriche zu ziehen“, sagt er. Er kenne diese Forderung auch, aber verstehe sie nicht: „An dem, was seit Jahren passiert, sieht man doch nur zu gut, dass sich Dinge zu wiederholen drohen. Deswegen wäre es absolut falsch, darunter einen sogenannten Schlussstrich zu ziehen, denn das ist nichts anderes als eine Metapher für ‚Lasst es uns vergessen!‘ Und Vergessen wäre in Bezug auf das, was dieses Land an Schuld mit sich trägt, das Schlimmste, was passieren könnte.“

»Musik ist das Verbindendste überhaupt.«

Wir gönnen uns eine kurze Pause und entdecken hinter dem Tresen eine kleine Stereoanlage, an die sich ein Smartphone anschließen lässt. So ein Fotoshooting macht mehr Spaß mit Musik, also wünscht sich Jonathan den Soundtrack von Call me by your name – noch so ein Film, der dem jungen Schauspieler ans Herz gewachsen ist. Für Timothée Chalamet, den Hauptdarsteller des Films, empfindet er eine tiefe Bewunderung. Das ist mehr als nachvollziehbar, 2018 erhielt Chalamet für seine Rolle des Elio eine Oscar-Nominierung. „Mit dem, was Timothée in Call me by your name macht, eröffnet er fast eine neue Form des filmischen Spielens“, stellt Jonathan fest. Alleine Chalamets Körpersprache sei eine Kunst für sich: „Der dreht da teilweise Pirouetten, die total spontan wirken, aber wie aus einer anderen Welt scheinen.“ Daher halte er Call me by your name auch für einen extrem wichtigen Film, sagt Jonathan, „denn er beschreibt ebenfalls eine Utopie: eine Utopie von Liebe. Das Scenario, das dafür gewählt wurde, ist so ideal, das Setting wirkt wie eine Sommernachts-Traumwelt, in der sich, fernab von allem Politischen, einfach zwei menschliche Wesen begegnen und sich unabhängig von Geschlecht und Sexualität in einander verlieben.“

Während unseres Shootings arbeiten wir fleißig die Soundtrack-Playlist von Call me by your name ab, Song für Song schallert es aus den kleinen Boxen der Luxus Bar. „Musik ist das Verbindendste überhaupt“, bemerkt Jonathan und erklärt, dass für ihn persönlich Musik eines der wichtigsten Zeitdokumente in seinem Leben sei. In seinem zweiten Jahr an der Schauspielschule fing er an, eine Playlist zu erstellen, in der er seitdem sämtliche Lieder speichert, die ihn berühren. Mittlerweile ist diese Playlist mit dem Titel Waiting über 400 Songs lang. Jonathan erklärt, dass er trotz des Umfangs dieser musikalischen Sammlung zu jedem Lied genau sagen könne, in welcher Situation er gewesen sei, als er es zum ersten Mal gehört habe. Dadurch würde es ihm immer wieder gelingen, in das jeweilige Gefühl zurückzukommen, das er in dem Moment empfunden habe. „Diese Playlist ist unendlich wertvoll für mich, sie ist wie ein Erinnerungsglas-Sortiment“, erzählt er mit glänzenden Augen.

Wie wichtig Musik tatsächlich für ihn ist, konnte man Anfang September erahnen, als das Süddeutsche Zeitung Magazin in der Rubrik #7Tage7Songs einige seiner Lieblingsstücke vorstellte. Er habe es geliebt, da mitzumachen, sagt er, allerdings sei es auch extrem schwer gewesen, sich auf nur sieben Songs zu beschränken. 40 Lieder habe er in seiner engeren Auswahl gehabt, dann habe er aussortieren müssen. Entschieden hat er sich am Ende für Mr Blue Sky von Electric Light Orchestra, Sad-Eyed Lady Of The Lowlands von Bob Dylan, Wonderwall von Oasis, Denkmal von Wir sind Helden, Iron Sky von Paolo Nutini, 10.000 Miles von Mary Chapin Carpenter und schließlich für den 4. Satz – das Allegro con fuoco – aus Antonin Dvořáks sogenannter Symphonie aus der neuen Welt. Im SZ-Magazin erklärte Jonathan Berlin, dass dieser vierte Satz für ihn wohl bis heute das kraftvollste sei, was er je gehört habe. Die Opulenz, der unbändige Aufbruch und die positive Formulierung von Veränderung würden bei ihm immer noch Gedankenstürme, Euphorieausbrüche und einen gewissen Wunsch zur Revolution erzeugen.

»Man sollte auch die Dinge schätzen und lieben, die jetzt schon richtig gut sind.«

Wenn Jonathan hier und jetzt, am Tresen der Luxus Bar, eine neue ideale Welt bauen könnte, würde er gar nicht so viel verändern: „Diese Situation, in der wir uns gerade befinden, ist für viele Menschen in anderen Teilen der Welt bereits eine Utopie – und ich bin total dankbar, darin zu leben.“ Natürlich gebe es in einer Gesellschaft immer etwas zu optimieren, erklärt er, „aber man sollte ja auch die Dinge schätzen und lieben, die schon jetzt richtig gut sind.“

Die Call me by your name-Playlist ist fast am Ende, ein letzter Song von Sufjan Stevens schallert aus den Bar-Lautsprechern. Jonathan Berlin ist gerade einmal 24 Jahre alt, ältere Semester würden bemerken, er habe sein ganzes Leben ja noch vor sich. Gibt es etwas, worauf er mit seinen jungen Jahren schon besonders stolz ist? „Ich habe das Gefühl, dass ich dem Kind in mir immer noch relativ nahe bin und es nicht verloren habe“, sagt er. „Aber wenn ich tatsächlich noch ein Kind wäre, wäre ich wohl stolz auf den, der ich heute bin.“

#jonathanberlin #luxusbar #maximiliankoenig #mypmagazine

Mehr von und über Jonathan Berlin:

andislawinski.de/jonathan-berlin

facebook.com/JonathanBerlinOfficial

instagram.com/berlinjonathan

Mit großem Dank an die Luxus Bar:

Fotografie: Maximilian König

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Jacopo Paglione

Editorial — Jacopo Paglione

Bedroom Tales

Generation Y kids are considered lazy and demanding, says photographer Jacopo Paglione. He wants to show what they’re really passionate about and what they believe in—so he has visited some of them in their most intimate places: their bedrooms.

30. Januar 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Photography & Text: Jacopo Paglione

This project is about kids of Generation Y. Being part of this generation, I constantly felt the pressure of living up to the world’s and my own expectations. I remember when in my early 20s, I recently moved to Rome from my little hometown. I used to go to my friend’s house and we used to lay on the bed talking about our dreams and ambitions, but most of all the difficulties, the fears and the obstacles between who we were and who we thought we wanted to be.

In my head I was invincible, the world was mine and I could do anything. But the reality was different. And I wasn’t prepared for it. That’s why the project is called “Bedroom Tales”. It’s in honor of my younger years, of those moments where me and my friends shared our insecurities and found strength in each other.

»It’s easy to think that these kids are lazy.«

I think this generation is very controversial and misunderstood, there are a lot of misconceptions about it. It’s easy to think that these kids are lazy, demanding and that they feel they’re entitled to anything just because it should be this way.

They carry big expectations on their shoulders because the previous generation experienced an incredible economic boom that raised the standard of living—so the world expects them to do the same. Things have changed: the economy has changed, politics have changed, and the job situation is at its worst.

»They have specific skills that none of the previous generations had.«

But there’s no room for excuses. I think this generation is sophisticated and very talented, with specific skills that none of the previous generations had. These people are more passionate about what they do and what they believe in than what society gives them credit for. They find it really hard not to be scared about the future living in a state of uncertainty and instability.

Who are these kids now? What has led them to this moment? Who will they be?

#jacopopaglione #bedroomtales #generationy #mypmagazine

More about Jacopo Paglione:

Allan Rayman

Portrait — Allan Rayman

As Colorful As Possible

Not much is known about mysterious Allan Rayman, he prefers to let his colorful music speak for itself. We met the Toronto-based music artist in a charming bar in Kreuzberg to find out more.

28. Januar 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Text: Katharina Weiß, Photography: Roberto Brundo

Allan Rayman’s vision for the music of tomorrow feeds on the concept of legends of the past: In a time when starlets and influencers sell out their everyday practices to a community of half-hearted followers, he seeks to create a loyal audience—one that is interested in the abstract nature of his art and that enjoys the inscrutable and intriguing myth around the secretive singer. Rayman understands the very core of real stardom: Though an individual artist can never fulfill the desires based on each listener’s fantasies, he can become a fine-tuned projection screen.

Toronto-based Rayman achieved this with the introduction of his alter ego. With the release of his second album, the stage persona Mr. Roadhouse appeared. In this figure, Rayman melts the charm of old rock stars, circling around the pleasures of sin and combines it with tropes of the fast and global lifestyle of the so-called digital natives. The fact that even geeky music editors struggle to define his sound says a lot about the multifaceted artist who has signed with Communion Records, the label co-founded by Mumford & Sons member Ben Lovett, and who now publishes his music on Alex da Kid’s Label KIDinaKORNER.

»To merely simplify Rayman as similar to Lana Del Rey discounts the originality and complexity of his work.«

Any attempt to define his genre simply wouldn’t do his husky and strong voice justice; we find it more appropriate to think of him as a male counterpart to Lana Del Rey. Given his vintage, mysterious and melancholic sound, parallels abound between the two artists especially considering the style exemplified in his music videos for the songs “Rose” and “Verona’s Obsession”. Even so, to merely simplify Rayman as similar to Del Rey discounts the originality and complexity of his work.

What’s more, Rayman’s relationship with the press is also complicated, given that he tends to interact with the media as little as possible. Even when labels—in Germany he is represented by Universal Music—promise him an ideal, fun interview experience, he has historically declined the vast majority of requests. Fortunately, we are honored that he has made an exception for us, even if he was still a bit reluctant to open up.

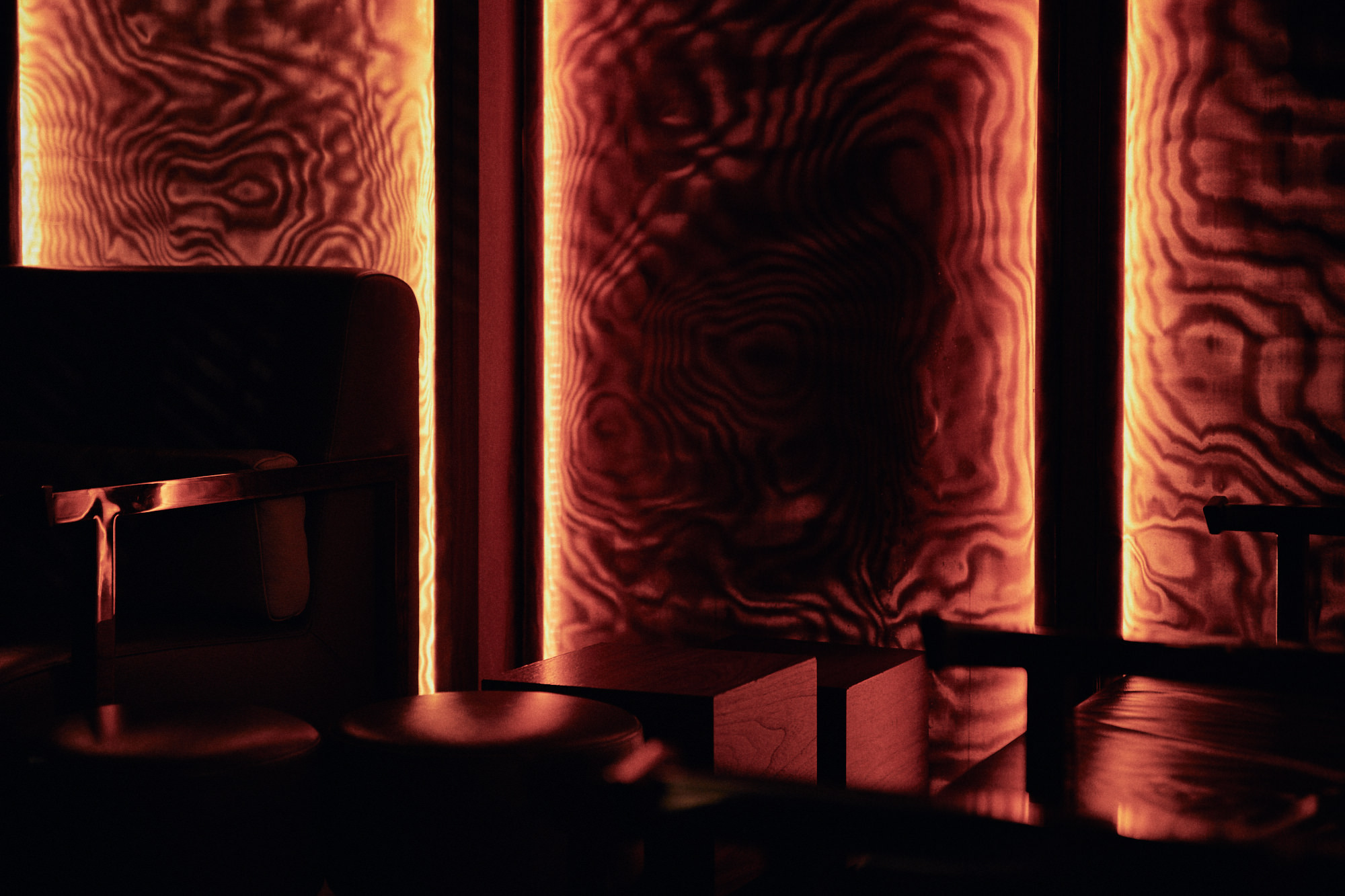

After meeting him for a few after-show beers in the backstage of Berlin’s music venue Musik & Frieden, we arranged a hungover shooting at Kirk Bar a couple of meters ago where you can marvel at an oversized picture of Elvis in swimming briefs and get a half liter of beer for 4 Euros. The music here is always played from an old record player, making the night at Kirk sound like Tom Waits, Randy Newman, and Miles Davis. The atmosphere is timeless, and Rayman fits right into the scene.

»To talk about myself is not the sweetest and coolest thing for me.«

He is polite and an attentive listener, but in comparison to most of his colleagues in the music industry, he appears quite taciturn. “Interviews are tough for me. I don’t want to sound like a curmudgeon or an old hermit, but to talk about myself is not the sweetest and coolest thing for me.” To find inspirations for his new album Harry Hard-On, he turned to the woods. Indeed, to picture him as a sweaty lumberjack is not a far-fetched task for his audience’s imagination. Despite the avant-garde twists in his sound and the exquisite video work through which he presents his songs, he embodies the term “working class.”

“I thought I end up working with my hands because that feels good. It is exhausting, but at the end of the day, beer and the cigarettes tasted better,” Rayman says while staring down at his long fingers. “Hard labor is good labor. I was not good at school, so I knew that I’m not becoming a doctor or anything,“ he continues. Before music paid his bills, he worked in construction. Now he works as a storyteller, traveling from one place to the other—to tell his tales to a new crowd every night. His concert at Musik & Frieden was packed. In the front, you could see stylish hipster girls pining for the good-looking performer and chilled-out guys smoking the occasional joint during the show. As much as he loves to play for his international fan base, he calls himself a homebody.

»If you do too much of one thing, you meet too many people, you get exposed to too many influences.«

“I am interested in making life as colorful as possible. But touring is not really a tool for that. From the outside, it might look quite interesting, but really: It’s mostly the same routine. You go to another town, play your gig, go to a bar, have a shower and go to the next town,” Rayman argues and his eyes look tired when he adds: “If you do too much of one thing, you meet too many people, you get exposed to too many influences. At the end of the day, you become numb to it.” It helps that he’s mostly traveling with good friends. His manager Logan Kearns is a sweet guy, providing labels and the press with the small talk that is needed to get a project going, while Rayman can stay silent and mysterious. Sometimes he also brings Steph Verschuren, a good friend who is responsible for all of Rayman’s recent music videos. “I like to keep things pretty close to the chest, but I trust the people I work with to understand the direction we want this thing to move in. We are a pretty in-house team.”

So far, Rayman created three concept albums with his mates. The fact that you can meet the same set of characters out of the Rayman universe over and over again makes it so thrilling to listen carefully to his lyrics and to let his work really grow on you. It’s a difficult thing to compliment him for that, he seems to dislike high praise. “Art is a delicate thing. These days it’s really cool to be an artist. And it gets dangerous when this is the case. The reason? I think Philipp Seymour Hoffman’s character in Almost Famous said it best: ‘Music is dying and when it does, it will just be the industry of cool.’ I don’t really like to be a part of any of this, I have never been a cool kid,” Rayman says while appearing like the epitome of coolness—the kind you can’t buy or photoshop, the kind some people have engraved in their aura.

#allanrayman #harryhardon #mypmagazine

More about Allan Rayman:

allanrayman.com

facebook.com/allanraymanmusic

instagram.com/allanrayman

Text: Katharina Weiß

Photography: Roberto Brundo

Kilian Kerner

Interview — Kilian Kerner

Der Ruf der großen Stadt

Comeback des Berliner Modeschöpfers: Kilian Kerner erklärt, warum er jetzt ein besserer Mensch ist und was ihn an der Datingkultur der Hauptstadt so traurig stimmt.

22. Januar 2019 — MYP N° 24 »Morgen« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Robin Kater

Als vor genau einer Woche die Mercedes-Benz Fashion Week im Berliner E-Werk gastierte, hallten überraschte Jubelrufe durch den historischen Backsteinbau. Der Grund für die ungewöhnlich lebhafte Reaktion des Publikums war ein Kleidungsstück, genauer gesagt ein Sweater. „I’m gay and my parents love me“ war darauf zu lesen – eine Botschaft, die den vielen queeren Modeblogger*innen im Publikum besonders gut gefiel.

Zu sehen war der Sweater auf der Show des Modedesigners Kilian Kerner – und dieses Kleidungsstück war bei weitem nicht das Einzige, was die Mundwinkel der geladenen Gäste nach oben wachsen ließ: Das Publikum feierte neben Kerners neuer Kollektion vor allem die Tatsache, dass der Berliner Designer hier im E-Werk sein Comeback feierte. Nach dem Ende seines Labels im Jahr 2016 mussten die Catwalks der Hauptstadt eine ganze Weile auf sein Talent verzichten, jetzt ist er wieder da.

In ein paar Wochen wird Kilian Kerner 40 Jahre alt. Man könnte also sagen, dass er seinen runden Geburtstag schon mal vorfeiert, indem er sich eine Reise zurück zu seinen Wurzeln schenkt, zur Berliner Fashion Week. Viel wichtiger aber ist zu erwähnen, dass der Modeschöpfer mit seiner neuen Kollektion auch ein neues Verkaufskonzept mitgebracht hat, das so ziemlich mit allen Regeln der Branche bricht: Müssen interessierte Kunden normalerweise mindestens eine Saison warten, bis sie die auf dem Laufsteg gezeigten Stücke auch tatsächlich kaufen können, ist Kerners „watch and buy“-Kollektion bereits jetzt in seinem Onlineshop verfügbar – nur eine Woche nach der Show. „KXXK“ nennt er das Ganze – und die Arbeit daran ist wahrscheinlich nicht nur das größte Geburtstagsgeschenk, das man sich selbst machen kann, sondern auch das anstrengendste.

Umrahmt wird Kilian Kerners Comeback von einem Film, dem er den Titel „Großstadtleben“ gegeben hat. Der Schwarzweiß-Streifen erzählt davon, wie es sich anfühlt, wenn man dem unbändigen Ruf einer Metropole wie Berlin erliegt – mit all ihren Möglichkeiten und Verlockungen, mit all ihren Tücken und Enttäuschungen. Wir haben den Modedesigner im Vorfeld der Dreharbeiten am Set zum Interview getroffen.

Katharina:

Warum ist die Berliner Konkurrenz noch nicht auf die Idee gekommen, so eine progressive „watch and buy“-Systematik zu etablieren?

Kilian:

Als Designer bringt man, wie ich es früher auch gemacht habe, eigentlich jedes Jahr zwei Kollektionen heraus. Das ist viel Arbeit. Diesem Fluss kann man sich auch nur schwer entziehen, weil man von vielen Leuten abhängig ist, die sich diesem Rhythmus angepasst haben: Stoffproduzenten, Presse und so weiter. Da ich ohne die Verantwortung für ein Label keiner Norm mehr hinterherlaufen muss, kann ich dieses Experiment wagen und etwas zeigen, das sofort verkaufbar ist. In den letzten Jahren habe ich vor allem mit Kooperationspartnern gearbeitet und zum Beispiel eine Tennis-Kollektion sowie Business-Handtaschen für Samsonite entworfen. Das Projekt KXXK dagegen sehe ich als Kooperation mit mir selbst.

Katharina:

Du bist seit über 16 Jahren in der Branche und hast viele Aufs und Abs mitgemacht. Wie hat sich die Szene in deinen Augen verändert?

Kilian:

Da ist viel passiert. Es gab Tiefpunkte wie etwa die weltweite Finanzkrise, aber um das Jahr 2012 herum auch einen Boom für deutsche Labels. Auch ich habe damals einen Riesensprung gemacht: 2010 war ich in elf Läden vertreten, knapp zwei Jahre später in über 120 weltweit. Zur aktuellen Lage kann ich wenig sagen, da ich mich in letzter Zeit wenig damit beschäftigt habe.

»Ohne den ganzen Stress und Druck viel netter und freundlicher geworden.«

Katharina:

Wie wirkt sich deine aktuelle Lebensphase auf das Design von KXXK aus?

Kilian:

Die wirkt sich extrem darauf aus! Ich war in den Jahren als Labelchef eine sehr gestresste, sehr angespannte Person. Das hat sich verändert. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch.

Katharina:

Ein besserer?

Kilian:

Ja, definitiv. Ich bin ohne den ganzen Stress und Druck viel netter und freundlicher geworden. Und ich empfinde mich als entspannter. Das sieht man auch an der Kollektion, die ist sehr lässig. Vieles ist sehr oversized. Der Stil ist zwar immer noch eher hochgeschlossen, aber die Strenge ist verloren gegangen, was ich sehr gut finde.

Katharina:

Stimmt es, dass du erst vor zwei Monaten auf die Idee kamst, eine Kollektion zu kreiern? Das wäre ja in der Kürze der Zeit ein Mammutprojekt…

Kilian:

Ja, es ist wahr. Ende Oktober hatte ich plötzlich Lust darauf. Ganz spontan rief ich dann meine Managerin und die Kooperationspartner an, die natürlich erst mal sehr erstaunt waren. Für mich ist das ein Geschenk, dass ich mir selbst zu meinem 40. Geburtstag mache. Viele fanden das ein bisschen irre und es war auch ein wilder Ritt, aber für mich geht es damit zurück zum Ursprung: Mode machen, und zwar aus reiner Lust an der Freude.

Katharina:

Welches Stück aus deiner neuen Kollektion macht dich besonders stolz, weil es zum Beispiel besonders vielseitig ist?

Kilian:

Das kann ich jetzt noch nicht sagen, so etwas kristallisiert sich immer erst im Nachhinein heraus. Es sind 34 Looks, also um die 70 Einzelteile, alle in einem schicken, modernen Street Style. Meine ausladenden Roben und die bestickten Kleider sind für diesen Moment erst mal Vergangenheit. Ich hoffe, da war keiner enttäuscht. Es ist keine Showeffekt-Kollektion, sondern eine komplett im Alltag tragbare Kleidung für Menschen, die Mode mögen.

»Wenn man in der heutigen Zeit die Chance bekommt, den Mund aufzumachen, muss man das auch tun.«

Katharina:

Warum hast du dich bemüßigt gefühlt, politische Statements auf deine Hoodies zu drucken?

Kilian:

Weil ich finde: Wenn man in der heutigen Zeit die Chance bekommt, den Mund aufzumachen, muss man das auch tun. Die Statements sind sehr ernst gemeint, haben aber einen selbstironischen Unterton. Der Spruch „Ich bin kein Rassist und dafür muss ich nicht mal schlau sein“ drückt aus, dass es das einfachste Ding der Welt ist, kein Idiot zu sein. Wie kann man einen Menschen hassen, nur weil er nicht aus dem gleichen Land kommt? Ich verstehe das ganze Konzept von Rassismus einfach nicht. In den fünf Kleidungsstücken mit Statement-Druck geht es einfach darum, Menschlichkeit zu zeigen.

Katharina:

Und die vermisst du wann am meisten?

Kilian:

Es fängt schon in der Kindheit an – mit Mobbing. Das habe ich selbst erlebt. Kinder können das Gemeinste auf der Erde sein. Ich war auch Mobbingopfer und finde, dass wir uns selbst und unsere Kinder immer wieder für Menschlichkeit sensibilisieren müssen. Wenn dann eine Frau wie Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin gewählt wird, die die Homo-Ehe mit Inzest verglichen hat, dann finde ich das schlichtweg zum Kotzen. Da will ich nicht schweigen.

Katharina:

Wie kamst du auf die Idee zu deinem neuen Fashionfilm, in dem Gizem Emre aus „Fack ju Göhte“ die Hauptrolle übernommen hat?

Kilian:

Die Kollektion thematisiert das Hauptstadtleben, der Film setzt das in den Kontext zur schwierigen Datingkultur Berlins. Man weiß: Hier gibt es immer Nachschub an potenziellen Partnern. Und als ich Anfang 20 war, habe ich da auch mitgemacht. Aber irgendwann nervt das. Erst nur ein wenig, dann ganz massiv. Hier legt sich einfach niemand fest. Man muss nicht nur mit anderen Anwesenden in einem Club konkurrieren, sondern auch mit der Auswahl auf Tinder, Grindr und Co. Diese Konflikte werden im Film von einer jungen Frau verkörpert, die sich kompromisslos alles nimmt, was sie will – aber dabei eigentlich unglücklich ist.

Katharina:

Du hast im Vorfeld verlauten lassen, dass vor allem die Band Rakede dein neues Design maßgeblich beeinflusst hat. Das wirkte insofern etwas überraschend, da die Deutschpop-Band mit Reggae und Hiphop-Elementen eher nach Kiffen am Baggersee klingt als nach Champagner auf dem Catwalk. Was genau konntest du für dich aus der Musik herausziehen?

Kilian:

Ich habe eh keine Champagner-Kollektion gemacht, deshalb ist das total in Ordnung. Ich mag diese Band schon sehr lange und als ich kürzlich im Flugzeug saß und mal wieder ihre Musik hörte, wurde mir erneut deutlich bewusst: Die halten auch nicht den Mund, sondern sagen, was sie denken. Das hat mich zu den politischen Statements der Kollektion inspiriert. Wenn ich das Lied „Hurensöhnlein Brilliant“ höre, muss ich etwa sofort an Trump und andere denken. Deshalb lief das Lied auch während meiner Show auf der Fashion Week.

»Ich konnte mir erst auch nicht ganz vorstellen, wie Crocs zu meinen Sachen aussehen würden.«

Katharina:

Ebenso ungewöhnlich wie die Musik war die Wahl deines Schuhwerk-Kooperationspartners…

Kilian:

Stimmt. Als die Anfrage kam, konnte ich mir erst auch nicht ganz vorstellen, wie Crocs zu meinen Sachen aussehen würden. Aber ich finde, es passt wie die Faust aufs Auge und gab dem ganzen Look nochmal einen großen Kick. Bei all dem neuen Wind bin ich aber auch dankbar für die Treue meiner langjährigen Kooperationspartner, dem Premium-Wasser Staatl. Fachingen sowie Samsonite, die wirklich immer hinter mir stehen und mit im Boot sitzen. NYX Professional Makeup dagegen ist ein ganz neuer Partner, auf den ich sehr stolz bin.

Katharina:

Viel Persönliches erfährt man von dir in den sozialen Netzwerken nicht, du drückst dich eher durch deine Kunst aus. Was allerdings bekannt ist: Du bist großer Tennis-Fan. Vielleicht kannst du noch das eine oder andere Geheimnis mehr für uns lüften. Wie wohnst du zum Beispiel?

Kilian:

In meiner Freizeit geht tatsächlich viel Zeit für Tennis drauf. Das spiele ich nicht nur selbst, sondern schaue es mir auch an und reise zu Turnieren. Zu meinem Zuhause: Ich wohne in Pankow, in einer Loft-artigen Wohnung mit dicken Steinwänden. Es gibt ein Schlafzimmer und einen sehr großen Hauptraum, der verschiedene Ebenen hat, die man über kleine Stufen erreichen kann. Die Einrichtung ist eher minimalistisch, mit gedeckten Farben. Ich habe viel Kunst an den Wänden, Modefotografien oder ähnliches sind aber nicht dabei. Momentan sieht es allerdings bei mir zuhause aus, weil überall Stoffe und Schnitte herumliegen. So sehr ich die Zeit der Fashion Week auch genieße – ich freue mich, endlich mal aufräumen zu können, wenn das Ganze vorbei ist.

»Als ich noch jung und unschuldig war, kannte ich kein Halten.«

Katharina:

Wie verbringst du einen idealen Tag mit deinem Partner?

Kilian:

Ich habe ja gerade keinen, aber wenn ich einen Freund hätte, dann wäre das vielleicht so: Ich wache zuerst auf und bringe ihm Frühstück ans Bett. Dann würden wir ein bisschen Händchen halten und vielleicht was auf Netflix gucken. Und gegen zwölf Uhr könnten wir dann langsam aufstehen und spazieren gehen. Einfach miteinander Quality Time verbringen. Wenn ich mich jetzt verlieben würde, dann würde ich versuchen, so viel Zeit wie möglich alleine mit dieser Person zu verbringen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich meinem Freund die Liebe fürs Tennisspielen näherbringen könnte. Außerdem reise ich gerne. Irland finde ich besonders schön, da bin ich schon mehrfach gewesen, das würde ich ihm zeigen. Ein Clubgänger bin ich allerdings überhaupt nicht mehr – da habe ich mich exzessiv ausgelebt, als ich nach Berlin gezogen bin.

Katharina:

Das hat für ein Leben gereicht…

Kilian:

Das hat für zwei Leben gereicht! Als ich noch jung und unschuldig war, kannte ich kein Halten.

»Als es mit meinem Label vorbei war, war es für meine Freunde teilweise schlimmer als für mich.«

Katharina:

In jeder Karriere läuft es mal besser, mal schlechter: Hast du das Gefühl, von Freunden umgeben zu sein, die dich in jeder Lebenslage unterstützen? Oder wurdest du in der Vergangenheit auch oft von Menschen enttäuscht?

Kilian:

Ohne meine Freunde hätte diese Spontanaktion mit der Kollektion nicht funktioniert. Viele von ihnen arbeiten in verwandten Bereichen, zum Beispiel als Grafiker, Schnittmacher oder Fotografen – die konnte ich sofort einspannen, die sind immer für mich da. Als es damals mit meinem Label vorbei war, war es für meine Freunde teilweise schlimmer als für mich. Dass ihnen das so nah gegangen ist, hat mich sehr berührt. Aber natürlich gibt es auch viele Beziehungen, die unschön auseinander gegangen sind. Wenn du diesen Job 16 Jahre lang machst, dann wird man oft enttäuscht, verarscht und betrogen – und auch ich habe mit Sicherheit einige Leute enttäuscht. Über das Thema könnte ich Bücher schreiben.

Katharina:

Mit welchen Strategien überkommst du solche Rückschläge?

Kilian:

Ich bin schon als Kämpfer auf die Welt gekommen. Als Kind hatte ich mit Asthma zu tun, bin einmal fast erstickt, das war prägend. Ich boxe mich immer durch. Und wenn ich etwas wirklich will, dann räume ich jedes Hindernis zur Seite.

#kiliankerner #kxxk #robinkater #mypmagazine

Mehr von und über Kilian Kerner:

kilian-kerner.de

facebook.com/kiliankerner

instagram.com/kiliankerner_

Text: Katharina Weiß

Fotografie: Robin Kater

Location: Kleinundpläcking Studios

Maggie Rogers

Interview — Maggie Rogers

21st Century Woman

Two years ago at NYU, then-student Maggie Rogers enchanted Pharrell Williams in front of a camera by presenting her song “Alaska.” The video went viral, and the young musician from Maryland became known around the world. Now she has released her long-awaited debut album “Heard It In A Past Life.”

18. Januar 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Steven Lüdtke

A drained pool in the backyard of a small house somewhere in a suburb of Los Angeles. The Californian sun shines through the palm trees, the only thing that lights up this lost place. The scenery looks like it’s stuck somewhere in the 70s. A young woman enters the scene, wearing white cowboy boots, red sport shorts, and an oversized white T-shirt. Sitting on a white plastic chair, she starts singing: “If I was who I was before / Then I’d be waiting at your door / But I cannot confess I am the same.” Then, a couple of seconds later, some other young women join her, dancing and skateboarding in the empty pool.

The young woman is Maggie Rogers, and the group of girls are her friends. Together they perform in the music video for her new song “Give A Little” that is part of her debut album Heard It In A Past Life that she just released. The joyful video is inspired by the skateboard culture of the 70s that was born in the rough Dogtown area of Santa Monica, California. The small difference is that at that time, mostly boys could be seen on skateboards. But in this video, no boys can be seen.

Maggie Rogers was introduced to the world by chance when she left Pharrell Williams speechless in early 2016. Back then, Maggie was studying at The Clive Davis Institute of Recorded Music at NYU’s Tisch School of the Arts, where Pharrell Williams hosted a masterclass for music students. A couple of them had the chance to present their projects to the world-famous producer and music artist, who offered constructive criticism to the students. When it was Maggie’s turn, she played her song “Alaska.” With every second listening to it, the smile on Pharrell’s face became brighter and brighter. When the song was over, Pharrell just said “Wow,” followed by a second “Oh wow.”

»In Maryland I had the privilege of growing up really slowly.«

Jonas:

If you could be a teenager again, would you like to grow up again in Easton, Maryland, as you did in the early 2000s? Or would you prefer to grow up in the Dogtown area of Santa Monica in the 1970s—the place that inspired your “Give A Little” video?

Maggie:

I think I loved growing up in Maryland, I don’t know if I would change anything about where I’ve been because it’s brought me where I am. Growing up in Maryland was calm and quiet—in so many ways. When I think about that area in Dogtown in the 70s, those guys grew up very quickly which is why they were so creative and free and why so much came out of it. In Maryland I had the privilege of growing up really slowly. I was an 18-year-old playing cards on a Saturday night—which is crazy! That means that I had way more fun when I went to New York, but I also know how to have fun just by making my own fun. And that’s something I’m really glad I have.

»Creativity comes out of boredom, it’s really important to just have nothing to do.«

Jonas:

Do you think that even today, in the world of 2018, it is possible to grow up so slowly?

Maggie:

It depends. I think you have to be deliberate about it. That was a choice that my family and I all really purposefully made and as I got older, I continued to choose that. Just because I think that creativity comes out of boredom, it’s really important to just have nothing to do—so that you go on to make things to fill this phase. But I think anything is possible today. I mean, people say that there’s so much stimulation and we have a problem with social media, but ultimately, that’s consistently a choice. So choose something else!

Jonas:

Your music video “Give A Little” is very much inspired by Catherine Hardwicke’s movie Lords Of Dogtown from the year 2005. Why is this movie so important to you?

Maggie:

I don’t know. It was just a movie that my friends and I loved watching when we were in high school. I had two best friends, Lucy and Molly, and the three of us would just go skateboarding all the time together. So, I think I just saw myself in it. And there is this really, really raw energy in the sense of a competitive adventure to those guys which I think about a lot when I think about performance. It’s sort of “How can you do that?! Ok, I’m gonna do it!” It’s consistently pushing you out of your comfort zone.

»Every chance to create is a chance to have fun.«

Jonas:

Five days before the release of the clip, you posted on Facebook a screen video that reenacted a group chat with Camila Mendes and Rachel Matthews—two of your “best college pals,” as you called them. It shows how you asked them to contribute to your “Give A Little” clip as protagonists. Why did you—as the one who directed the music video—decide to make a big, funny friends gathering out of it?

Maggie:

It’s a lot of the spirit of the song. It makes me really happy and it makes me want to dance with my friends. The song is about something like skateboard culture and I was connected to these images. But there are often only men in these photos, although there are some insane female skateboarders and although female skateboarding culture is just as powerful. I wanted to recreate these images I was connecting to with images of all women. I generally think that every chance to create is a chance to have fun…

Jonas:

What a sentence!

Maggie:

I mean, there’s so much space for this topic to get serious and very intense. But to be honest, I just really missed my friends. It’s like a dream day: hang out with my best friends doing dances, it’s just like, “Why not?”

Jonas:

Are you very movie-addicted?

Maggie:

No, I’m not—which is interesting because I feel so connected with Lords Of Dogtown. I didn’t grow up with TV or watching films, and I still don’t.

»I want to see more people that don’t look like me—because that’s how our world looks like.«

Jonas:

At the end of the friends chat video on Facebook, you wrote that this would be the “reunion of the century.” When I was reading this, I had to think of a wonderful movie that came to the theaters two years ago: 20th Century Women by Mike Mills. It tells the story of three strong women in Santa Barbara exploring love and life in the late 70s. Considering the fact that you replaced the fictional male actors of the Lords Of Dogtown movie by real female characters in “Give A Little,” is your music video also a homage to strong women? Is it a plea for more women’s power that we urgently need in the 21st century?

Maggie:

I feel women’s power has always been there, we got so much of it already. Feminism is about equality, the #MeToo movement is about validating women’s voices and giving them a space to speak. I think it’s mainly about showcasing, women are doing amazing work—as well as men are doing amazing work.

Jonas:

So it’s important to underline it more.

Maggie:

Exactly! That’s something we all can do on a daily basis, it’s just about making mainstream pop culture. The news, for example, just has to represent what our society actually looks like instead of representing how the people in power look like. That means men, that means women, that means people who don’t identify with a gender, that means people of all kinds of races. Our news and culture are often very homogenized, but I want to see more people that don’t look like me—because that’s how our world looks like.

»When I listen to music, I want to be a part of a culture. I want to listen to creators who stand for something and try to connect to something bigger than themselves.«

Jonas:

Speaking of strong women: in 2018 the record The Miseducation Of Lauryn Hill celebrated its 20th birthday. You thanked Lauryn for this on Facebook with the words: “Dear Ms Hill, thank you for fearlessly welcoming us into your world and inspiring me to share my own. Respect and gratitude, MR.” What was it that Lauryn taught you? And what is it what you want to share with your music?

Maggie:

That record is one I grew up with, it’s something that my mom would play for me in the car. It’s like I would roar in the kitchen, it’s like I would know that my mom was having a really great day if I walked into the house and Lauryn Hill was playing. It’s a really special texture as a kid. Now listening to that record as an adult, Lauryn is so vulnerable in it. What I love about it is the use of sound samples and that she’s really capturing her community and sharing it. It feels like such a beautiful, purposeful and forward depiction of exactly what her life looks like. I think something I’ve really learned from Lauryn Hill is transparency. So much of music is just about being yourself. When I listen to music, I want to be a part of a culture. I want to listen to creators who stand for something and try to connect to something bigger than themselves. What Lauryn inevitably did and what I’m trying to do is just create community: to bring people together and to remind them that we may have more in common then they might think.

Jonas:

Lauryn Hill made a lot of political and societal statements on her record. Is it important to stand up for good to be perceived as a credible artist?

Maggie:

No. I think it’s important to stand up for whatever you stand up for. By the way, “credible artist” is an interesting, redundant term—because just by calling yourself an artist you should be credible. Being an artist is about not having something to prove but just being. And just making from what you are. I don’t think it’s required to make a statement on current events just to be an artist. But if you feel passion about it, speak about it! And that goes for your love life, your friendships or politics. It’s just about really caring about things.

Jonas:

In early 2016 when you were sitting down with Pharrell Williams at NYU and presenting him your song, he said following to you: “I have zero, zero, zero notes for that. And I tell you why: it’s because you’re doing your own thing, it’s singular […] That is such a special quality and all of us possess that ability. But you have to be willing to seek and you have to be really frank in your music and frank in your choices.” Was there a special moment in your life when you learned that real frankness is needed to create your very own style of music?

Maggie:

It’s not something I ever really thought about because…

Jonas:

… you’ve always been frank?

Maggie:

I’ve always been me. And that’s the only thing I’m really good at. (laughs)

Jonas:

Pharrell also said that it wouldn’t happen very often that someone brings something completely new and singular onto the stage—and he mentioned the Wu-Tang Clan as a good example. Do you have a favorite band or artist that embodies this kind of a singularity in the world of music?

Maggie:

I have many! Björk, Alanis Morissette, Kate Bush, Tom Petty, Stevie Nicks, Lauryn Hill, Erykah Badu, Outkast—it goes on and on, they’re all really good. All you have to do is take a look into history. But do I have an artist that does it consistently? I’m just trying to think if there’s someone I’ve been listening to recently who does this… probably David Byrne. I saw him perform at Coachella in 2018 and I had never seen anything like that. Everyone on stage was wearing these oversized suit jackets that had like three to five pockets and looked totally absurd. The gig was set up somewhere between a Broadway play, a marching band, and a rock band. They had like 14 musicians on stage and everyone was standing in a line, even the drummer. It was totally deconstructive—and this is what I love! People like David Byrne continue to constantly challenge themselves. It would have been so easy for him to just go up there, walk up on stage, wearing whatever he was wearing, catch up staying, have a band playing. That would have made everyone happy. But he started the performance alone sitting at a table, holding a plastic human brain in his hand he was talking to. It was amazing! He didn’t have to do that, but he still loves doing these things. He’s still engaged, he’s still creating something new, he’s still thinking about what it means to perform on stage and what it means to bring music to life. He’s very inspiring.

»In a city, it’s really easy to ignore where things are created for you and your lifestyle.«

Jonas:

Speaking of inspiration: Your song “Alaska” is inspired by Alaska’s nature, right?

Maggie:

Kind of…

Jonas:

In your documentary Back In My Body, you’re talking about the experiences you made there. What is it in your heart, in your inner soul that so consistently calls you to pure nature?

Maggie:

It’s less about nature and more about being alone, I think that’s part of that boredom thing. I get pegged a lot as a nature girl—which is fine, I love nature! Nature is important—because it is disappearing. And it reminds you of your vulnerability. In a city, it’s really easy to ignore where things are created for you and your lifestyle. But “Alaska” isn’t about the place itself so much, even though it got that title. It’s about the time of change in my life, it’s about what I’m processing and what I’m thinking about.

»Democracy is this beautiful system that, when everyone is involved, can give the best of humanity.«

Jonas:

We’re facing times when politics and parts of society are questioning or denying the fact of climate change.

Maggie:

Right.

Jonas:

How do you deal with that behavior in society, considering that nature is so important?

Maggie:

Climate change is important for everyone. For me, it’s important because I love nature. But it’s also important because I love my parents. Or my partner. And I want to have kids someday. It’s important because it’s about community and shared spaces. And more than anything, it’s about respect—for the world around us and consideration. I think something that I try to do with my life as well as with my music is being really purposeful about the things I say and do. I try to make decisions based on all factors and to think of the world outside of myself. This is something I think about so much in my country because we’re so divided. There’s so much hate. But realistically, the things that are dividing us are really anti-partisan issues. Gun violence, for example, is a human issue, it’s not something that only Democrats or Republicans deal with. It’s something that affects everyone. In my opinion, politics work so much for us when we’re involved in them. Democracy is this beautiful system that, when everyone is involved, can give the best of humanity. But it’s not really doing that right now, everything is changing.

Jonas:

But there’s still hope! Just look at people like Emma González, David Hogg or Cameron Kasky: a few teenagers that stood up against the NRA when they started a nationwide anti-gun movement after 2018’s high school shooting in Parkland, Florida.

Maggie:

Oh yes, that’s very inspiring! And that’s what “Give A Little” is about. The song was written on the day of the National School Walkout against gun violence. On the one hand, “Give A Little” is as much about my life. I wanted to reintroduce myself to my fans like I wrote it, I wanted to start my show in terms of “Alright, we’re starting over! Forget your ever-new me! Let’s just be present!” But on the other hand, it’s also a protest song in the style of Al Green. That’s something I love so much about his music: you don’t need to know that those songs are protest songs to enjoy them, but if you put them in context, maybe they have a new meaning and that feels really true to me.

#maggierogers #mypmagazine

More about Maggie Rogers:

maggierogers.com

facebook.com/maggierogers

instagram.com/maggierogers

twitter.com/maggierogers

Photography by Steven Lüdtke

Interview: Jonas Meyer

OSVKV und XPYRVMND – Cowboys

Editorial — OSVKV und XPYRVMND

Cowboys

Nis Alps war mit den Rappern OSVKV und XPYRVMND im Hamburger Umland unterwegs und hat sie dort aufs Pferd gesetzt. Ein Editorial über zwei Cowboys aus dem deutschen Hiphop-Untergrund.

12. Januar 2019 — MYP N° 24 »Morgen« — Fotografie: Nis Alps

#osvkv #xpyrvmnd

#nisalps #ishootfriends

#mypmagazine

Mehr von und über OSVKV:

facebook.com/osvkv88

instagram.com/osvkv.88

soundcloud.com/osaka88

Mehr von und über XPYRVMND:

facebook.com/XPYRVMND

instagram.com/xpyrvmnd

soundcloud.com/xpyrvmnd

Fotos: Nis Alps

Artists Of The Future (2) – Strip Down

Interview — Artists Of The Future (2)

Strip Down

The Future is non-binary: Electro-Synthpop artist Strip Down talks about coming out as trans—and about the most special duet of their life.

7. Januar 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lea Bräuer

Part 2 of our »Artists Of The Future« series:

Strip Down

When activism meets art: To female, trans and non-binary artists, the chances of making a career in show business can resemble that of a particularly nasty dice game. DICE Conference + Festival wants to shift the power structures in the entertainment industry, which is why during the three days of DICE, cis-male artists stay in the audience. MYP met some of the international artists performing at DICE in Arkaoda, Berlin-Neukölln.

We present Berlin-based composer Elie Gregory who identifies as non-binary. Under the moniker Strip Down, they produce Electro-Synthpop for the urban club culture.

Katharina:

In your opinion, how are the two terms “being an artist” and “being an activist” related?

Elie:

For me as a musician and also being active on the feminist scene for electronic music and digital arts, they’re quite related. This has also developed a new meaning since transitioning because now, I only play at feminist or queer festivals and events.

Katharina:

How has a certain struggle over identity shaped your path?

Elie:

I began Strip Down before transition, still presenting as female and actually stopped the project when I came out as trans, mostly because I wasn’t sure if I would be able to continue singing after the changes to my voice—which used to be a soprano. I’ve now actually used these changes in my voice to produce a special debut album.

»It sounds like two different people singing together, but actually it’s one person.«

Katharina:

We could read about “Remakings”, that it is supposed to combine your past and your present voices. How can we imagine that?

Elie:

Most of the songs use old recordings of my voice combined with recent recordings of my voice since transitioning, often an octave lower. The result is quite interesting because it sounds like two different people singing together, but actually it’s one person – with exactly the same accent and intonation.

Katharina:

Complete the sentences: I hate being labeled as…

Elie:

… any gender that I don’t identify with. As a trans person and also identifying as non-binary, being misgendered is something that happens every day.

Katharina:

On the contrary, I would wish to be appreciated for my…

Elie:

… honesty.

Katharina:

You play shows during the nights. What do you do during your days?

Elie:

Something a lot of people don’t know about me: Every week I teach music to about 100 very small children. I often show them my music videos and they always really enjoy it.

»I don’t have to explain myself to children in the way that I have to explain myself to an adult.«

Katharina:

Do you have to explain your non-binary identity to those children?

Elie:

That different gender identities are an issue that that needs to be discussed or categorized is a concept created by adults. We are not born with these ideas of a gender binary or heterosexuality. It is something we learn. I don’t have to explain myself to children in the way that I have to explain myself to an adult.

#stripdownmusic #diceberlin #mypmagazine

More about Strip Down:

stripdownmusic.com

facebook.com/stripdown

instagram.com/strip_down_

soundcloud.com/stripdown

More about DICE Conference + Festival:

Interview & Text: Katharina Weiß

Artists Of The Future (1) – Hoe__mies

Interview — Artists Of The Future (1)

Hoe__mies

Gizem Adiyaman und Lucia Luciano schmeißen fantastische Hip-Hop-Partys, bei denen vor allem Frauen, die queere Community und People of Color eine Plattform erhalten. Wir haben das Duo zum Interview getroffen.

30. Dezember 2018 — MYP N° 24 »Morgen« — Interview: Katharina Weiß, Fotografie: Lea Bräuer

Teil 1 der Serie »Artists Of The Future«:

Hoe__mies

Teil 1 der Serie

»Artists Of The Future«:

Hoe__mies

Wenn Aktivismus auf Kunst trifft: Für weibliche, trans- und nicht-binäre Künstler*innen kann die Chance, im Showgeschäft Karriere zu machen, wie ein besonders trickreiches Würfelspiel erscheinen. Das DICE Conference + Festival will die Machtstrukturen in der Unterhaltungsindustrie verschieben. Deshalb müssen männliche Künstler während der drei DICE-Tage im Publikum bleiben. MYP traf sich mit einigen internationalen Künstler*innen im Club Arkaoda in Berlin-Neukölln.

Zum Auftakt unserer fünfteiligen Serie präsentieren wir euch das Berliner Hip-Hop-Kollektiv Hoe__mies. Gizem Adiyaman und Lucia Luciano leisteten Pionierarbeit und installierten innerhalb der Hauptstadt-Szene das erste Hip-Hop-Partyevent für vorrangig weibliche Künstler*innen of Color.

»Ich gehöre Minderheiten an, denen ich durch meine Arbeit zu mehr Sichtbarkeit verhelfen will.«

Katharina:

In welcher Beziehung stehen die Begriffe „Künstler*in“ und „Aktivist*in“?

Lucia:

Beide eint das Verlangen, sich auszudrücken, um auf bestimmte Umstände und Realitäten aufmerksam zu machen. In meinem Fall heißt das: Ich bin schwarz und eine Frau, damit gehöre ich Minderheiten an, denen ich durch meine Arbeit zu mehr Sichtbarkeit verhelfen will.

Gizem:

Ich komme ursprünglich aus dem Aktivismus und habe mich erst später der Musik zugewandt. Die Kunst, die mich interessiert, ist immer subversiv oder systemkritisch. Da im Hip-Hop besonders oft marginalisierte Geschichten erzählt werden, arbeiten wir daran, diese Stimmen zu amplifizieren.

»Wir leben nun mal in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft.«

Katharina:

Hip-Hop und verbale Grenzüberschreitungen, etwa in die sexistische Richtung, gehen oft Hand in Hand. Welche Gedanken macht ihr euch über dieses Thema?

Lucia:

Hip-Hop ist ein gesellschaftliches Produkt. Und wir leben nun mal in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft. Diese Realitäten werden auch von manchen Künstler*innen aufgenommen und reproduziert. Oftmals auch, weil eine kapitalistische Kaufkraft dahintersteht, die die Objektifizierung von Frauen unterstützt.

Gizem:

Das kritisieren wir auch – und zeigen stattdessen alternative Künstler*innen auf, die auch mit viel Erfolg im Hip-Hop stattfinden, ohne sich an Klischees abarbeiten zu müssen.

Lucia:

Trotzdem haben wir auch unsere problematic favourites, auch guilty pleasure songs genannt: Das sind Songs, die inhaltlich zwar problematisch sind, aber die einem trotzdem gefallen.

»Wir versuchen bewusst, niemanden auszugrenzen, dem der Zugang zu akademischen Diskursen fehlt.«

Katharina:

Wie hat ein gewisser Kampf um Identität euren Lebensweg geprägt?

Lucia:

Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Je mehr wir lernen, desto stärker wird der Wunsch, etwas zu verändern.

Gizem:

Ich habe auch durch mein Studium ein erweitertes Bewusstsein dafür entwickelt, wie sehr das Thema Identität meinen Alltag prägt. Die spannende Erfahrung: Sobald du ein Vokabular für diese Probleme kennst und Wörter hast, um genau die Dinge zu benennen, die schief laufen, fällt es einem einfacher, deren Komplexität zu durchdringen.

Lucia:

Auf der anderen Seite versuchen wir auch bewusst, niemanden auszugrenzen, dem der Zugang zu akademischen Diskursen fehlt. Die Musik kann da auch Brücken bauen.

»Ich bin so viel mehr als nur Türkin.«

Katharina:

Vervollständigt den Satz: Ich hasse es, als … gelabelt zu werden?

Lucia:

… als „süßes Girl“. Ich werde lieber als rauer wahrgenommen.

Gizem:

Schwierig. Erst hat es mich zum Beispiel geärgert, dass ich ungefragt als Türkin bezeichnet wurde. So würde ich mich nicht präsentieren, ich sehe mich als Berlinerin. Klar, meine Eltern stammen aus der Türkei und das ist Teil meiner Wurzeln – aber korrekt ist es nicht. Ich bin so viel mehr als nur Türkin.

»Oft denken sich Veranstalter: ›Die laden wir ein, das sind zwei süße Mädels, die kann man super vermarkten.‹«

Katharina:

Ich würde stattdessen gerne für … gewertschätzt werden?

Lucia:

… für die Community, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Und dafür, dass wir uns trauen – auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. Wir versuchen es wenigstens.

Gizem:

Oft denken sich Veranstalter: „Die laden wir ein, das sind zwei süße Mädels, die kann man super vermarkten.“ Ich würde mir aber wünschen, dass sich Menschen mehr mit den Inhalten beschäftigen, die wir vorantreiben. Wir laden zum Beispiel jede Woche eine neue Playlist auf Spotify hoch. Der Fokus liegt dabei auf Frauen, queren Künstler*innen und POC-Produzenten, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben.

Katharina:

Wann können wir euch zum wieder mal live sehen?

Gizem:

An Silvester laden wir unsere Freunde und alle Interessierten zur Party in der Arena ein. Die Details geben wir rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt.

#hoe__mies #diceberlin #mypmagazine

Mehr von und über Hoe__mies:

facebook.com/hoemiesberlin

instagram.com/hoe__mies

soundcloud.com/hoemies

Mehr von und über DICE Conference + Festival:

Interview & Text: Katharina Weiß

Fotografie: Lea Bräuer

Sean Chancela Mongoza

Editorial — Sean Chancela Mongoza

Vortex Of Emotions

Tel Aviv-based actor Sean Mongoza can't keep still. To him, his own change is key to tomorrow. Sasha Prilutsky and Moran Moradi met him to capture some moments with the camera.

27. Dezember 2018 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Text: Sean Chancela Mongoza, Creative Direction & Photography: Sasha Prilutsky (DVISION), Video: Moran Moradi (DVISION), Music: Mr. Bungle

Tomorrow is all I have. Tomorrow is what led me when we left Congo.

Tomorrow is what gave me faith to run away from home when I was 6.

I don’t know what’s behind this door.

My tomorrow is a mystery to me.

For me, thinking about tomorrow is a vortex of emotions.

It’s both happiness and sadness, stress and giving hope.

Tomorrow is the summary of all the outcomes of energy I spend in here and now in being alive.

My tomorrow doesn’t scare me. I know it’s gonna bring me beautiful things.

My change is key to my tomorrow.

#seanmongoza #tomorrow #dvisionstudio #mypmagazine

More about Sean Chancela Mongoza:

Photography and creative direction by Sasha Prilutsky:

dvisionstudio.com

facebook.com/dvisionstudio

instagram.com/dvisionstudio

instagram.com/dvisionpeople

instagram.com/seemyfeelings

Video by Moran Moradi for DVISION:

facebook.com/moranm5

instagram.com/mmframez

vimeo.com/user27836157

Music by Mr. Bungle:

Philipp Christopher

Interview — Philipp Christopher

Gefangen in der Zukunft

Überlebenskampf im All: Philipp Christopher brilliert in der internationalen YouTube-Produktion »Origin« in der Rolle eines gequälten Außenseiters und impulsiven Fieslings. Mit uns geht die Reise zurück zu den Anfängen des Schauspielers: in eine Bar.

20. Dezember 2018 — MYP N° 24 »Morgen« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Haben wir bald einen neuen deutschen Star in Hollywood? Für Philipp Christopher stehen die Chancen auf jeden Fall nicht schlecht. Der Schauspieler bekam eine Hauptrolle in der „YouTube Premium“-Produktion “Origin“ und konnte an der Seite von „Harry Potter“-Ikone Tom Felton und „Game of Thrones“-Darstellerin Natalia Tena zeigen, warum sich 13 Jahre New York samt einer „Method Acting“-Ausbildung an der „School of Visual Arts“ ausgezahlt haben. Der gebürtige Berliner spricht akzentfrei Englisch, sein Spiel steht dem der internationalen Kollegen in nichts nach. Im Gegenteil: In „Origin“ hat der 38-Jährige mit der Figur Baum Arndt eine Rolle übernommen, die dem Zuschauer sofort ins Auge sticht. Halb als gequälter Außenseiter, halb als impulsiver Fiesling manövriert er sich durch die ersten Episoden – und wächst einem dabei erst nach und nach ans Herz.

Philipp Christopher selbst hingegen braucht keinen Anlauf, um mit Situationen warm zu werden. Wir treffen den gebürtigen Berliner in der Vesper Bar. Die einzige Cocktailbar direkt auf dem Kurfürstendamm bietet Bartender-Kultur in elegantem Ambiente. Dort verbreitet der Gentleman mit seiner schicken Fliege und den markanten Wangenknochen ein prickelndes James-Bond-Feeling. Genau wie der berühmte Geheimagent genießt auch Philipp Christopher seinen Feierabend am liebsten mit einem Grey Goose Martini. Dass er sich mit Drinks auskennt, beweist er auch gerne mal hinter dem Tresen. Und so dauert es nicht lange, bis er auch hier in der „Vesper Bar“ plötzlich einen Cocktail-Mixer in der Hand hält.

Während des Schauspielstudiums in New York arbeitete Philipp Christopher als Barkeeper. Vor kurzem landete er wieder in dem Hotel, das ihn damals angeheuert hatte. Doch dieses Mal war er nicht zum Shaken da, sondern zur Vorstellung seiner neuen Serie. In „Origin“ befindet sich eine Gruppe Fremder auf dem Weg zu einem fremden Planeten. Doch mitten auf der Reise geht etwas schief und das Transportschiff wird zum dystopischen Dschungel, auf dem das Überleben eine Herausforderung ist.

»Mir ist wichtig, dass ich schnell den Überblick gewinne.«

Katharina:

Überwiegen Angst oder Faszination, wenn du an die Möglichkeit denkst, fünf Lichtjahre von der Erde entfernt eine Kolonie zu gründen?

Philipp:

Angst. Der Mensch hat das ja noch nie gemacht und wir wissen überhaupt nichts darüber. Alles wäre neu. Zuerst würde ich vermutlich ein Gefühl der Furcht empfinden – die Faszination kommt danach.

Katharina:

Diese Serie ist eine Art „Big Brother“ im Weltraum. Welche soziale Rolle würdest du einnehmen, wenn dir das gleiche Schicksal wie deinen Protagonisten widerfahren würde? Gehörst du zu den Neugierigen oder zu den Sicherheitsbedürftigen?

Philipp:

Erst mal zurücklehnen und die anderen beobachten (lacht). Meine Figur wirkt zwar in der ersten Folge recht führungsstark, er reagiert aber eher aus Furcht und Frustration. Später übernehmen andere Charaktere die Führungsrolle. Aber ich persönlich? Ich nehme im echten Leben schon mal das Zepter in die Hand. Ich fühle mich ungerne ohnmächtig und versuche immer zu verstehen, was abgeht. Mir ist wichtig, dass ich schnell den Überblick gewinne.

»Es ist spannend zu sehen, was Menschen mit dieser nahen Zukunft anstellen, die noch meine Gegenwart kannten.«

Katharina:

Welche Science-Fiction-Motive inspirieren dich am meisten?

Philipp:

Ich finde Welten, die in völlig entfernter Zukunft spielen, weniger interessant als Stoffe, in denen unsere Welt in ein paar Jahrzehnten entworfen wird – wie zum Beispiel in „Blade Runner“. Es ist spannend zu sehen, was Menschen mit dieser nahen Zukunft anstellen, die noch meine Gegenwart kannten.

Katharina:

Welche Gadgets, mit denen die Menschen in „Origin“ ihren Alltag bestreiten, würden dich reizen?

Philipp:

Es gibt ja jetzt schon VR-Brillen, aber in „Origin“ ist die Technik vollkommen ausgereift und man kann durch andere Welten reisen, sich darin bewegen und mit dieser virtuellen Realität interagieren. Und mit Space Ships zu reisen – also als normaler Mensch im Weltraum wirklich fliegen zu können – hat natürlich auch seinen Reiz.

Katharina:

Die in der Serie gezeigte Extremsituation lässt Raum für viele philosophische Gedankenspiele. Eine Frage, die man sich da stellen kann: Wie oft schafft man es, problematische Tatsachen durch positives Denken zu ändern?

Philipp:

Oft. Ich bin ein positiv denkender Mensch und versuche, aus allen Situationen einen Gewinn herauszukitzeln.

Katharina:

Wie viele Menschenleben müssten gerettet werden können, damit du bereit wärst, dein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen?

Philipp:

Das kommt vermutlich auf den Menschen an. Wenn es mein Sohn wäre, dann ganz klar: ein Leben. Krasse Frage! Wahnsinnig schwer zu sagen…