Nis Alps

Editorial — Nis Alps

Glowing Night

Um den Analogfilm »Cinestill 800« zu testen, ist Nis Alps mit Freunden durch die Nacht gezogen. Ihr Ziel war das Internationale Congress Centrum im Berliner Nordwesten, das mit seinen glühend orangenen Wandkacheln schon etlichen TV- und Kinoproduktionen als Kulisse diente.

6. Mai 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Fotografie: Nis Alps

#nisalps #zwielicht #mypmagazine

Fotos: Nis Alps

Melf Mayer

Editorial — Melf Mayer

Geister der Vergangenheit

In seiner Fotoserie über den Tagebau Garzweiler zeigt Melf Mayer Landschaften, in denen einst Tausende von Menschen lebten – in Dörfern, Häusern und Gemeinschaften, die nach und nach der Braunkohle zum Opfer fielen.

2. Mai 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Fotografie & Text: Melf Mayer

Kennst du diese Momente, wenn du an die Orte deiner Kindheit zurückkehrst? Geister der Vergangenheit tauchen in Bildern und Emotionen auf, zerplatzen an der Oberfläche deines Bewusstseins. Du erinnerst dich an die Zeiten, die dich geprägt haben und zu dem Menschen machten, der du bist.

Den ehemaligen Dorfbewohnern von Borschemich, Otzenrath, Garzweiler, Pesch und Holz sind die Orte, in denen sie ein Großteil ihres Lebens verbracht haben, nicht mehr zugänglich. Dort befindet sich nun der Tagebau Garzweiler. Die sozialen Aspekte der Umsiedlung prägen das Leben in der Region. Dorfstrukturen werden gespalten. Einige begrüßen die Umsiedlung, andere wehren sich. Konflikte kommen auf. Bäcker, Fleischereien, Einzelhandel schließen. Bauern erleiden wirtschaftlichen Schaden, da ihnen bei der Umsiedlung geringere Flächen zugesprochen werden.

Auch am hellichten Tag wirken die umliegenden Dörfer, teils bereits zum Abriss verdammt, mit ihren heruntergelassenen Fensterläden surreal.

Je mehr ich mich der Kante nähere, desto größer wird die Dichte der Grundwasserpumpen. Tagein, tagaus ziehen sie das Wasser aus dem Loch, das sich unentwegt durch die Landschaft frisst. Schließlich angekommen, sehe ich die Wolken tief über den Baggern hängen. Wie Ruinen aus einer vergangenen Zeit liegen die Metallmonster da, am Leben gehalten durch die langen Schläuche, die sich im Horizont verlieren. Die Wolken reißen auf, tauchen die Szene in Zwielicht.

#melfmayer #tagebau #zwielicht #mypmagazine

Fotografie & Text: Melf Mayer

facebook.com/melfmayerphotography

flickr.com/photos/melfmayer

instagram.com/melfmayer

Cornelia Gröschel

Interview — Cornelia Gröschel

Neues Nest

Mit dem Dresdener Tatort »Das Nest« feiert Cornelia Gröschel in der Rolle der Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler einen fulminanten Einstand. Ihr erster Fall entpuppt sich als packender Thriller, der tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken lässt.

28. April 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Maximilian König

Als die ARD am 29. November 1970 mit „Taxi nach Leipzig“ die allererste Tatort-Folge ausstrahlte, ahnte noch niemand, dass damit der Grundstein für eines der beliebtesten Fernsehformate im deutschen Fernsehen gelegt wurde. Seit fast 50 Jahren nun versammeln sich jeden Sonntagabend Millionen Menschen auf den Sofas der Republik, um sich zum Abschluss des Wochenendes noch mit einer kleinen Dosis Mord zu versorgen.

Doch es sind nicht nur die treuen Fans, die den Tatort schon so lange am Leben halten. Das Format hat es über fünf Jahrzehnte immer wieder geschafft, sich zu erneuern und mit der Zeit zu gehen. Etwa 1981, als Götz George in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Horst Schimanski den Dienst antrat und sich zehn Jahre lang rotzig-frech durch Duisburg und seine sterbende Steinkohleindustrie bulldozerte. Oder 1989, als Ulrike Folkerts im Tatort Ludwigshafen das Ruder übernahm. Als Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal eckte sie anfangs bei den Zuschauern nicht nur wegen ihrer Kurzhaarfrisur und schroffen Art an, sondern sorgte generell für Irritationen – weil sie eine Frau war. Westdeutschland vor 30 Jahren eben.

Die Tatort-Landschaft, wie wir sie heute kennen, ist zum einen geprägt von Ermittlerteams wie Ballauf und Schenk in Köln oder Thiel und Boerne in Münster, die bereits um die Jahrtausendwende ihren Dienst antraten und sich seitdem in die Herzen der Zuschauer gespielt haben. Zum anderen sind gerade in den letzten Jahren diverse neue Tatorte und Ermittlerteams aus dem Boden geschossen, die nicht nur mit ihren jungen Gesichtern die Tatort-Welt bereichern. Auch die filmische Umsetzung hat sich mit diesen neuen Playern stark verändert, es wird viel mehr experimentiert und interpretiert. So variiert der Charakter der einzelnen Tatorte mittlerweile von Komödie bis Psychothriller.

Mit Kriminaloberkommissarin Leonie Winkler wird der illustre Kreis der Tatort-Ermittlerinnen und -Ermittler nun um ein weiteres Gesicht ergänzt. Im noch jungen Tatort Dresden tritt sie die Nachfolge von Kriminaloberkommissarin Henni Sieland an. Gespielt wird Leonie Winkler von der 31-jährigen Cornelia Gröschel. Die erfahrene Film- und Theaterschauspielerin kennt sich in Dresden bestens aus, denn sie ist dort geboren und aufgewachsen. Mit ihrem ersten Fall „Das Nest“ feiert sie nun unter der Regie von Alex Eslam einen fulminanten Einstand in einem packenden Thriller, der so auch im Kino laufen könnte.

»Mir persönlich erscheint der klassische Tatort optisch manchmal etwas grau und Autofahrten-lastig.«

Jonas:

In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe neuer Tatort-Ermittlerinnen und -Ermittler auf die Bildfläche getreten. Eine so starke Verjüngungskur hat der Tatort zuletzt Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre erlebt. Was bedeutet so ein deutlicher Generationenwechsel für ein knapp 50 Jahre altes, etabliertes Format wie den Tatort?

Cornelia:

Mir persönlich erscheint der klassische Tatort optisch manchmal etwas grau und Autofahrten-lastig, daher glaube ich, dass in diesem Generationenwechsel vor allem eine große Chance liegt – im Sinne von: neue Leute, frische Ideen! Ich habe das Gefühl, dass manche der jungen Regisseure für dieses Format einfach mehr Lust und mehr Mut entwickeln, etwas Neues auszuprobieren. Für unseren Fall „Das Nest“ beispielsweise hatte Alex Eslam ein glasklares Konzept und wusste genau, was er dramaturgisch wollte. Das, was am Ende dabei herausgekommen ist, finde ich sehr ansprechend und modern. Und dieses Moderne im Tatort mag ich sehr – allerdings ohne dabei irgendwelche alten Werte über Bord zu werfen. Ich bin keine, die sagt, dass die Jungen per se alles besser machen.

Jonas:

Was sind denn deiner Meinung nach die „alten Werte“ des Tatort?

Cornelia:

Zum einen ist es natürlich die Gewohnheit des Tatort-Schauens an sich: Jeder weiß, dass am Sonntagabend Millionen von Zuschauern gleichzeitig vor dem Fernseher sitzen und am Montag bei der Arbeit darüber sprechen, auswerten und fachsimpeln. Viele haben vielleicht sogar eine Lieblingskommissarin oder einen -kommissar, kennen die Vorgeschichte oder mögen die Stadt. Zum anderen kann man sich darauf verlassen, dass der Mörder – in den meisten Fällen – gefasst wird. Die Geschichte geht also vermeintlich gut aus, das Böse wird besiegt und alle können beruhigt ins Bett gehen. Wie das Medium Film dabei in seinen Möglichkeiten ausgereizt wird, ist meiner Meinung nach persönliche Geschmacksache.

»Bei einer anderen Stadt wäre ich bei weitem nicht so bereit gewesen, den Tatort zu übernehmen.«

Jonas:

Du bist in Dresden geboren und aufgewachsen. Welche Bedeutung hat es für dich, dass du gerade im Dresdener Tatort die Rolle der Ermittlerin übernimmst? Hat es überhaupt eine Bedeutung?

Cornelia:

Ja, natürlich hat es eine Bedeutung! Ich glaube, bei einer anderen Stadt wäre ich bei weitem nicht so bereit gewesen, den Tatort zu übernehmen.

Jonas:

Aus welchem Grund?

Cornelia:

Weil ich räumlich ein sehr aufgeteiltes Leben habe. Ich wohne in Karlsruhe, ich habe viele meiner Freunde und die meisten beruflichen Termine wie etwa Castings in Berlin, eine meiner Schwestern lebt mittlerweile in Rosenheim, der Rest meiner Familie immer noch in Dresden. Wenn mir jetzt der Tatort oder eine andere Serie irgendwo anders angeboten worden wäre, gäbe es für mich noch einen weiteren Standort, an dem ich mich regelmäßig zweimal im Jahr für vier bis fünf Wochen aufhalten würde. Und das wäre mir wahrscheinlich am Ende zu viel geworden. Ich habe mal für einen Film drei Monate lang in Ungarn gedreht und das war ok – weil das Projekt danach abgeschlossen war. Für ein dauerhaftes Projekt in noch einer weiteren Stadt hätte ich mich fünfteilen müssen. So aber habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Ich habe eine Rolle im Tatort übernommen und kann öfter meine Familie sehen. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr so lange Zeit am Stück in Dresden, wie ich es jetzt durch die Tatort-Drehs sein kann. Aber wer weiß, was noch kommt – es kann sich ja alles wieder ändern (lacht).

»Viele von uns wollen letztendlich die oder der Eine sein, warum die Leute einschalten.«

Jonas:

Als du vor kurzem bei der MDR-Talkshow Riverboat zu Gast warst, hast du über deinen Tatort-Einstand gesagt: „Das muss gut werden!“ Warum verspürst du diesen Druck? Zweifelst du trotz deiner immensen TV-Erfahrung an deinen eigenen Fähigkeiten?

Cornelia:

Ich war mir von Anfang an ziemlich sicher, dass „Das Nest“ etwas Gutes wird – und am Ende hat der Film meine Erwartungen sogar bei weitem übertroffen. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass es gar nicht so sehr in meiner Hand liegt, ob das Gesamtergebnis gut wird oder nicht. In erster Linie ist so ein Film das Werk des jeweiligen Regisseurs und Autors.

Meine Bemerkung bei Riverboat hatte mehr damit zu tun, dass beim Tatort gerade der bereits erwähnte Generationenwechsel stattfindet, was bedeutet, dass überall neue, junge Ermittlerinnen und Ermittler aus dem Boden schießen. Für mich persönlich stellt sich dabei die Frage, ob ich in diesem Umfeld einfach nur die nächste neue Tatort-Kommissarin sein will oder die Leute sagen: „Ah ja, die Gröschel, die schau‘ ich mir gerne an!“ Und diesen Wunsch haben die anderen natürlich auch: Viele von uns Schauspielerinnen und Schauspielern wollen letztendlich die oder der Eine sein, warum die Leute einschalten. Deshalb verspüre ich einen gewissen Druck – weil ich mir einfach wünsche, dass unser Projekt nicht irgendein neuer, beliebiger Tatort wird. Davon abgesehen bedeutet so ein Tatort aus Karrieresicht auch eine Stufe nach oben, alleine was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht. Auch deshalb möchte ich, dass dabei was Gutes herauskommt.

»Das alte Serienschiff Tatort weiß, dass man nicht jedem Hype hinterherrennen muss, um erfolgreich zu sein.«

Jonas:

„Das Nest“ wirkt sehr cineastisch. Durch den Look des Films, die Dramaturgie oder das Screenplay fühlt man sich spontan an Netflix-Serien wie Fargo, Dark oder House of Cards erinnert. Ist es nicht interessant, dass unsere Sehgewohnheiten innerhalb nur weniger Jahre so konditioniert wurden, dass Streamingdienste heute die Benchmarks bei Serien setzen und wir TV-Formate daran messen? In welchem Verhältnis steht deiner Meinung nach eine 50-jährige Marke wie der Tatort zu Netflix, Amazon & Co.? Was kann sich der Tatort bei diesen noch jungen Plattformen abschauen – und was können umgekehrt die Streamingdienste von so einem alten Serienschiff lernen?

Cornelia:

Dieses alte Serienschiff weiß auf jeden Fall, dass man nicht jedem Hype hinterherrennen muss, um erfolgreich zu sein. Auch wenn die TV-Quoten über die Jahre vielleicht etwas abnehmen: Noch immer sitzen ja jeden Sonntagabend zig Millionen Menschen vor dem Fernseher und schauen Tatort, obwohl – oder gerade weil – er so ist, wie er ist. Und obwohl wie bei der Bundesliga wir Zuschauerinnen und Zuschauer immer wissen, wie man es hätte besser machen können, läuft die Sendung seit knapp 50 Jahren, ist anhaltend erfolgreich und es werden immer wieder neue Folgen in Auftrag gegeben.

Auf der anderen Seite beweist natürlich ein Film wie „Das Nest“, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn man sich an manchen Stellen mal öffnet. Der Regisseur Dietrich Brüggemann zum Beispiel hat mit „Murot und das Murmeltier“ vor kurzem einen Tatort gemacht, in dem Kommissar Felix Murot jeden Tag denselben Fall wieder aufs Neue durchlebt und erlebt – auch eine gute Idee! So etwas kann der Tatort gerne mit aufnehmen: zu lernen, dass es ihm nicht schadet, wenn er neue Einflüsse zulässt und trotzdem seiner Linie treu bleibt.

»Unsere Fälle werden inhaltlich so spannend und hart sein, dass sie vielleicht fast ein wenig realitätsfern wirken.«

Jonas:

Der Charakter der einzelnen ARD-Tatorte kann sehr stark variieren: Der Münsteraner Tatort beispielsweise ist bekannt für seinen albernen Humor, Weimar steht für Ironie und das Ermittler-Duo aus Köln hat in den letzten 22 Jahren immer wieder soziale und gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen. Gibt es eine Idee, wie sich euer Dresdener Tatort mittelfristig positionieren soll? Vielleicht als der cineastischste unter den Tatorten?

Cornelia:

Der „Cineastische“ wird er wohl nicht werden, denn das ist in erster Linie vom jeweiligen Regisseur einer Episode abhängig, der eine bestimmte Vision seines Films hat und umsetzen will. Soll heißen: Unser zweiter Fall wird bestimmt ganz anders. Dennoch ist die Frage absolut berechtigt, wofür Dresden letztendlich steht und wie man sich positionieren soll – und diese Frage wird auch immer wieder gestellt.

Wenn man allerdings darüber nachdenkt, welcher der vielen Tatorte tatsächlich ein differenzierendes Profil hat, sind’s am Ende auch nicht viel mehr als die drei bereits genannten: Münster, Weimar und Köln. Ich würde mir wünschen, dass auch Dresden ein so starkes Profil bekommt, glaube aber, dass wir da noch in der Entwicklung sind. Der erste Versuch, das Ganze etwas komödiantisch anzulegen, wurde nach kurzer Zeit wieder verworfen – was ich auch in Ordnung finde. Man kann ja einfach mal was ausprobieren.

So, wie ich das gerade sehe, wird sich der Tatort Dresden aber in eine ganz andere Richtung entwickeln, das zeichnet sich zumindest ab. Die kommenden Episoden werden wahrscheinlich als sehr spannende, extreme Filme angelegt sein, die eher in die Thriller-Richtung gehen. Unsere Fälle werden inhaltlich so spannend und hart sein, dass sie vielleicht fast ein wenig realitätsfern wirken – dazu gehört auch „Das Nest“. Aber das macht nichts, weil uns, wie ich finde, damit trotzdem ein superguter Krimi gelungen ist.

»Ich nehme an, dass es solche Männer wie unseren Mörder in der Realität tatsächlich gibt. Aber nicht tagtäglich.«

Jonas:

Ist dieser Fall wirklich so realitätsfern? Es geht um einen braven und unscheinbaren Familienvater, der als Arzt in einem Krankenhaus arbeitet und in dem eine verborgene, monströse Seite steckt. Wenn man die Nachrichten der letzten Monate betrachtet, werden auch in der Realität immer wieder grausame Verbrechen aufgedeckt, bei denen die Täter eher unscheinbar und unauffällig wirkten.

Cornelia:

Ich glaube, diese Einschätzung ist abhängig von der eigenen selektiven Wahrnehmung, also davon, wie viele dieser dunklen Stories man sich selbst medial zuführt. Ich nehme an, dass es solche Männer wie unseren Mörder in der Realität tatsächlich gibt. Aber nicht tagtäglich – und auch nicht in der Masse, wie wir sie in unseren Tatorten produzieren.

»Es ist mein Anliegen, mit unserem Tatort grundlegend mehr von Dresden zu zeigen. Damit meine ich nicht unbedingt die Innenstadt oder Pegida.«

Jonas:

Wenn du als Oberkommissarin Leonie Winkler die Möglichkeit hättest, in den nächsten Jahren mehr Facetten von Dresden zu zeigen, welche würdest du gerne erzählen? Welche Seiten Dresdens würdest du beleuchten wollen, die vielleicht bisher im TV oder in der Öffentlichkeit zu kurz gekommen sind?

Cornelia:

Das ist eine Frage, über die ich noch nachdenken muss und auf die ich noch keine Antwort habe. Tatsächlich ist es mein Anliegen, mit unserem Tatort grundlegend mehr von Dresden zu zeigen. Damit meine ich nicht unbedingt die Innenstadt oder Pegida – denn der MDR möchte nicht politisch produzieren, was ich auch in Ordnung finde. Dennoch, die Frage bleibt: Was genau will man darstellen? In Bezug auf Köln könnte man beispielsweise antworten: die rheinische Frohnatur. Bei Berlin könnte man sagen: die Berliner Schnauze. Bei München würde einem einfallen: die bayerische Gemütlichkeit. Es gibt viele Beispiele. Aber wofür stehen die Dresdener? Ich versuche, das noch herauszufinden, und bespreche dieses Thema auch immer wieder mit meiner Familie, insbesondere mit dem Teil, der noch in Dresden lebt. Ich frage sie: Wie nehmt ihr die Stadt wahr? Wie könnte man Dresden erzählen?

Ich selbst erlebe die Dresdener oft als Menschen, die sehr stolz auf ihre Stadt sind – einfach, weil sie so schön ist. Außerdem glaube ich, dass das Bild der Dresdener nach außen eher ein etwas konservatives und manchmal sogar hinterwäldlerisches ist. Das gibt es zwar an der einen oder anderen Stelle auch, aber eben nicht ausschließlich. In meinen Augen sind die Dresdener sehr partylustig, alternativ und weltoffen.

Jonas:

Zu den eher konservativen Dresdenern gehört in eurem Tatort sicher Otto Winkler, ein pensionierter Kriminalbeamter, der von Uwe Preuss gespielt wird. Otto ist Leonie Winklers Vater und erachtet seine Tochter für die Arbeit bei der Polizei als zu weich und dementsprechend ungeeignet. In „Das Nest“ gibt es eine Szene, in der Leonie zusammen ihrem Vater und ihrem Vorgesetzten Peter Schnabel – ein Freund der Familie – zuhause am Esstisch sitzt. Als sich abzeichnet, dass sich die beiden Männer über die Arbeit unterhalten wollen, schickt Otto seine Tochter in die Küche – mit dem Hinweis, sie solle doch der Mutter beim Abwasch helfen. Was ist das für ein Konflikt, den Leonie Winkler mit ihrem Vater austrägt?

Cornelia:

Leonie versucht permanent, es ihrem Vater recht zu machen und seine Anerkennung zu erhalten. Sie liebt ihn sehr und wünscht sich, dass er sie so annehmen kann, wie sie ist. Vor allem wünscht sie sich aber, dass sie es schafft, den noch ungeklärten und unbesprochenen Tod des Bruders zu kompensieren.

Ihrem Vater Otto geht es dabei wahrscheinlich ähnlich: Er liebt seine Tochter zwar auch sehr, aber sie ist eben nicht der Sohn. Vielleicht spricht aus seiner Überzeugung, dass Leonie nicht stark genug für den Polizeidienst sei, auch eine gewisse Angst: weil er nicht möchte, dass sie sich in Gefahr begibt und er sie am Ende auch noch verliert.

»Ich verstehe nicht, was ein Mann in unserem Beruf Besseres und Erfolgreicheres leisten sollte als eine Frau.«

Jonas:

Auf der einen Seite wirkt diese Szene für das Jahr 2019 fast grotesk, weil sie mit scheinbar überholten Rollenbildern spielt: Frauen in die Küche, die Männer unterhalten sich! Auf der anderen Seite gibt es in unserer Gesellschaft nach wie vor Situationen, in denen Frauen immer noch in bestimmte Rollenbilder gedrängt, unterdrückt oder benachteiligt werden, etwa bei der Entlohnung für gleiche Arbeit.

Cornelia:

Alex Eslam hat diese Szene bewusst so gestaltet, um dieses Ungleichgewicht auf zwei Ebenen zu erzählen – auf der persönlichen wie auf der gesellschaftlichen. Ich selbst bin niemand, der unbedingt in jeder Position eine Frau sehen muss, aber wenn es zum Beispiel ums Geld geht, dann ist mir eine ungleiche Bezahlung wirklich rätselhaft. Ich habe schon erlebt, dass Kollegen, die deutlich weniger Dreherfahrung hatten als ich, dennoch mehr verdienten – weil sie männlich sind. Ich verstehe nicht, was ein Mann in unserem Beruf Besseres und Erfolgreicheres leisten sollte als eine Frau.

»Es immer noch so, dass man in einem Kriminalfall, in dem es um Waffen und Schlägereien geht, eher einen Mann vermuten würde als eine Frau.«

Jonas:

Als wir vor einigen Jahren Ulrike Folkerts zum Interview getroffen haben, hat sie uns von den Anfängen weiblicher Tatort-Ermittler Ende der 70er, Anfang der 80er im deutschen Fernsehen erzählt. Sie sagte, dass es diese Schauspielerinnen damals richtig schwer gehabt hätten, weil die Zuschauer einfach keine Kommissarin in einem vermeintlichen Männerberuf akzeptieren wollten. Die Besetzung von Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im Tatort Ludwigshafen war 1989 der dritte Versuch des SWR, die Ermittlerrolle von einer Frau spielen zu lassen – diesmal allerdings erfolgreich: Kriminalhauptkommissarin Odenthal ermittelt bis heute. Welche Bedeutung haben Frauen wie Ulrike Folkerts, aber auch Sabine Postel, Maria Furtwängler, Meret Becker oder Adele Neuhauser für den Tatort in seiner Entwicklung? Wie blickst du selbst auf diese Kolleginnen?

Cornelia:

Auf jeden Fall sehr interessiert! Ich schaue mir deren Episoden sehr gerne an, gerade weil es mich ja mittlerweile selbst betrifft. Ich mag vor allem die Gegensätze, für die diese Schauspielerinnen in den verschiedenen Tatorten stehen. Ulrike Folkerts und Meret Becker beispielsweise spielen die etwas tafferen Charaktere, wogegen Maria Furtwängler etwa in ihrer Rolle sehr weiblich bleibt.

Natürlich ist es immer noch so, dass man in einem Kriminalfall, in dem es um Waffen und Schlägereien geht, aufgrund der eigenen Sehgewohnheiten eher einen Mann vermuten würde als eine Frau – da schließe ich mich persönlich gar nicht aus. Manchmal ertappe ich mich selbst immer noch dabei, dass ich mich frage, wie diese zierliche Frau jetzt so einen großen Mörder fassen konnte – kann doch gar nicht sein! Bei Alwara Höfels, meiner Vorgängerin im Tatort Dresden, hätte ich allerdings aufgrund ihrer selbstbewussten Ausstrahlung nie in Frage gestellt, dass die irgendwen schnappen kann. So wie Alwara ihre Rolle angepackt hat, hatte ich immer das Gefühl, dass sie sich überall durchsetzen kann.

»Für mich bestehen mein Beruf und meine Stärke mehr darin, die Rolle glaubhaft auszufüllen, und nicht vorrangig, sie mir selbst auszudenken.«

Jonas:

Die Figur der Oberkommissarin Leonie Winkler ist ganz neu im Tatort Dresden. Hast du einen Wunsch, wie sich diese Figur im Laufe der Zeit entwickeln soll?

Cornelia:

Noch nicht konkret, denn ich lerne Leonie ja auch erst kennen. Daher geht es für mich gerade noch um eher allgemeine Fragen, beispielweise was sie nach Feierabend macht, wo sie gerne hingeht oder welche Hobbys sie hat. Diese Fragen spielen natürlich keine vorrangige Rolle für den Plot, aber sie geben mir ein besseres Gefühl für den Charakter, den ich spiele. Für mich bestehen mein Beruf und meine Stärke mehr darin, die Rolle glaubhaft auszufüllen, und nicht vorrangig, sie mir selbst auszudenken. Daher nehme ich sehr gerne die Impulse auf, die die Drehbuchautoren setzen, sie sind ohnehin deutlich kreativer als ich. Und auf diese Ideen, die jetzt nach und nach kommen werden, freue ich mich sehr.

»Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich von der Bühne komme und darüber staune, dass ich ganz groß, laut und extrovertiert sein kann.«

Jonas:

Es gibt in deiner ersten Tatort-Episode eine Situation, in der Leonie Winkler ihre Ermittlerkollegin Karin Gorniak fragt, ob sie Polizistin aus Leidenschaft geworden sei. Gorniak antwortet: „Manche Dinge sucht man sich nicht aus, das wird man einfach.“ War das bei dir mit der Schauspielerei ähnlich? Bist du das einfach geworden?

Cornelia:

Ja, das ist einfach so gekommen. Ich hatte nie vor, das beruflich zu machen, ganz im Gegenteil: Ich habe über viele Jahre immer wieder gesagt, dass ich die Schauspielerei eher als Hobby sehe und irgendwann bestimmt mal was anderes machen werde. Aber dann bin ich mehr und mehr reingerutscht.

Jonas:

Wie denn?

Cornelia:

Als ich 17 war – da hatte ich bereits einige Jahre gedreht –, fing ich an, privaten Sprechunterricht zu nehmen, da ich mir immer schon vorstellen konnte, einen Beruf auszuüben, bei dem ich irgendwo in der Öffentlichkeit sprechen muss. In diesem Sprechunterricht hat meine damalige Lehrerin mit mir unter anderem auch bestimmte Rollen erarbeitet, was eigentlich eher eine Technik ist, mit der man Schauspieler aufs Vorsprechen vorbereitet. Irgendwann dachte ich mir: Hmm, jetzt bin ich schon soweit vorbereitet, dann sollte ich das mit dem Vorsprechen auch wenigstens mal probieren. Also habe ich in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ vorgesprochen – und wurde direkt angenommen. Im Anschluss hatte ich einen ähnlichen Gedankengang. Ich dachte mir: Wenn ich jetzt angenommen wurde, sollte ich das auch studieren. Und wenn ich fertig bin, dann bin ich erst 23, also kann ich dann immer noch was anderes machen.

Die Zeit an der Hochschule war für mich allerdings eher schwierig, weil ich das feine, introvertierte Schauspiel des Films gewohnt war und nicht das große, laute und extrovertierte auf der Bühne. Das musste ich wirklich erst lernen. Als ich in meinem dritten Studienjahr war – da hatte ich meinen Beruf immerhin schon elf Jahre lang gemacht –, hat es dann endlich klick gemacht. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich von der Bühne komme und darüber staune, dass ich ganz groß, laut und extrovertiert sein kann und es mir genauso viel Spaß macht wie das Drehen. In dem Moment habe ich beschlossen, Schauspielerin zu werden – und zwar hauptberuflich.

»Beim Film hat man – anders als beim Theater – kaum die Möglichkeit, die Figuren wirklich von Anfang bis Ende zu erzählen.«

Jonas:

Ist eine dieser beiden Säulen – Film und Theater – aus deinem Leben überhaupt wegzudenken?

Cornelia:

Ich glaube, ich brauche die Bühne genauso wie das Drehen. Ich habe letztes Jahr fast gar kein Theater gespielt – und das hat mich wirklich frustriert. Auf der anderen Seite möchte ich aber auf gar keinen Fall ausschließlich Theater spielen. In der Riverboat-Sendung, über die wir eben gesprochen haben, saß auch Margarita Broich, die seit 2015 im Tatort des Hessischen Rundfunks ermittelt und gleichzeitig Theaterschauspielerin ist. Ihrer Meinung nach ist Theater spielen so, wie den ganzen Tag im Bergwerk zu arbeiten. Dieser Vergleich trifft es ziemlich gut, denn der Job ist körperlich und psychisch so anstrengend, dass ich ihn dauerhaft nicht aushalten könnte. Daher mag ich den Ausgleich sehr, den mir das Drehen ermöglicht. Davon abgesehen liebe ich einfach dieses kleine, feine Spiel, das man im Fernsehen darstellen kann, weil die Kamera alles sieht.

Auf der anderen Seite hat man beim Film – anders als beim Theater – kaum die Möglichkeit, die Figuren wirklich von Anfang bis Ende zu erzählen. Man kann nur schwer einen Bogen spannen, man kann selten wirklich seine ganze Energie in eine Figur hineinwerfen, weil es letztendlich immer nur Bruchstücke sind, die man an einem Tag spielen und produzieren kann. Das hinterlässt in mir manchmal eine gewisse Unzufriedenheit. Und dagegen hilft dann wieder wunderbar das Theater.

#corneliagroeschel #tatort #mypmagazine

Mehr von und über Cornelia Gröschel:

Fotografie: Maximilian König

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Interview & Text: Jonas Meyer

Maske: Monique Weiske

Pia Pritzel

Editorial — Pia Pritzel

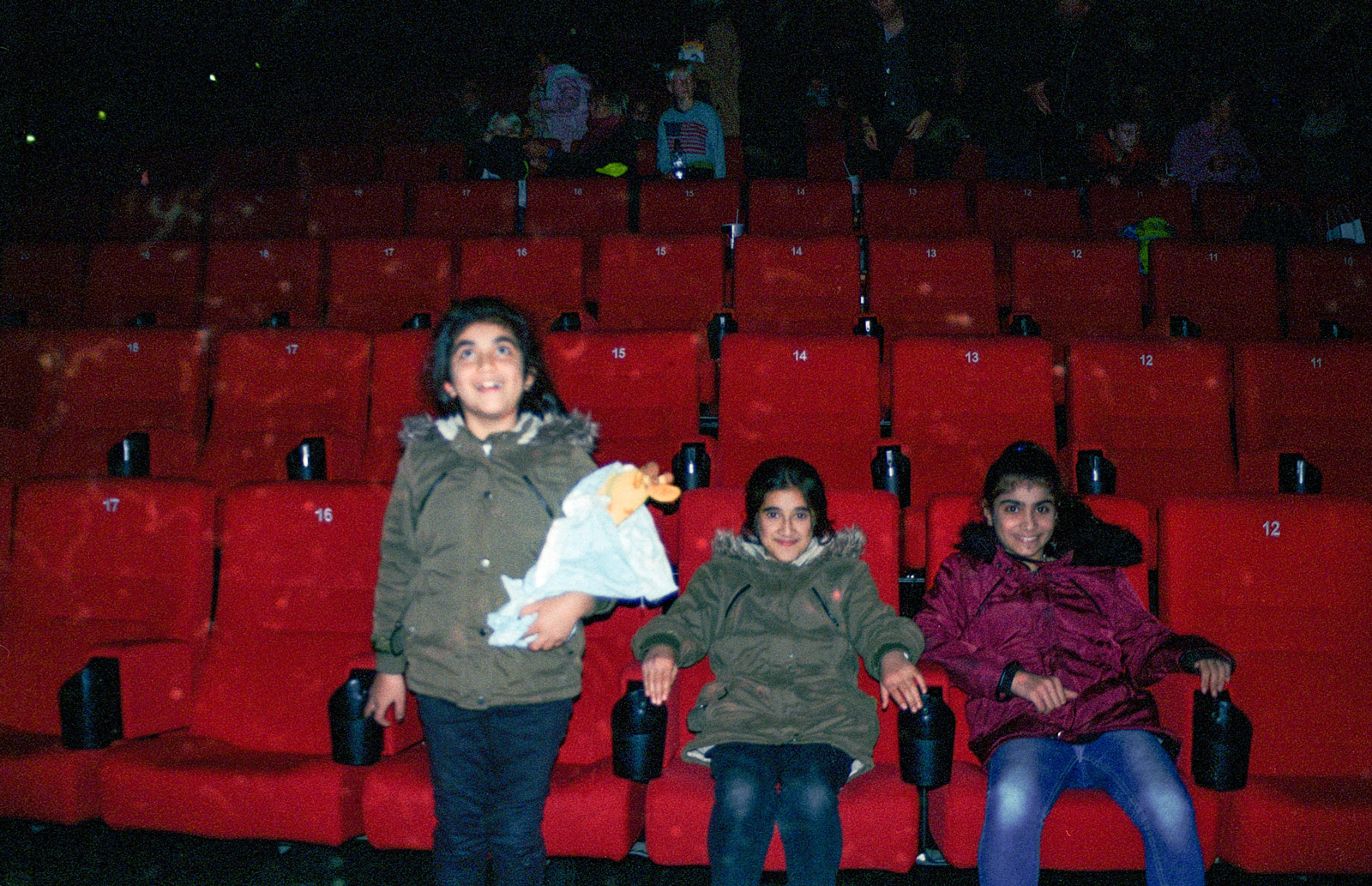

A Family Portrait

Seit drei Jahren begleitet Pia Pritzel eine aus Syrien geflüchtete Familie als ehrenamtliche Patin, seit einem Jahr auch als Fotografin. Ihre »A Family Portrait« gibt Einblick in den Alltag der Familie, die sich größtenteils in der Flüchtlingsunterkunft in Hamburg abspielt.

25. April 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Fotografie & Text: Pia Pritzel

Im Stadtpark Hamburg.

Die Fotoserie „A Family Portrait“ gibt Einblick in den Alltag einer aus Syrien geflüchteten Familie und spielt sich größtenteils in der Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ab. Zwei der drei Töchter leiden an Nierenversagen. Aufgrund der unzureichenden medizinischen Versorgung floh die Familie erst in die Türkei und anschließend nach Deutschland. Seit nunmehr drei Jahren lebt sie in Hamburg. Zwar sieht sich die Familie immer noch mit Problemen wie etwa der Arbeitslosigkeit des Vaters, der Enge der Wohnung oder dem Leben zwischen/mit zwei unterschiedlichen Kulturen konfrontiert. Andererseits genießt sie nun auch die Sicherheit in Deutschland und die fortschreitende Genesung der kranken Töchter.

Innenhof der Flüchtlingsunterkunft.

Im Stadtpark Hamburg.

Fotografin Pia Pritzel begleitet die Familie seit drei Jahren als ehrenamtliche Patin und fotografiert sie seit einem Jahr. Dazu nutzt sie eine analoge Kamera und lässt die Kinder häufig fotografieren, um auch ihre persönliche Sicht auf die Dinge zu zeigen.

Dekoration im Wohnzimmer.

In der Fotoserie bringt sich Pritzel selbst mit ein, um zu demonstrieren, dass Integration kein einseitiger Prozess ist. Zwischen ihr und der Familie ist eine enge Freundschaft entstanden, die zeigt, wie wertvoll ein „Näherrücken“ für beide Seiten sein kann.

Fenster mit Window Color.

Hevin hat sich für Halloween verkleidet.

Roha spielt im Schulorchester. Die Trompete ist geliehen und wird von der kreativ destruktiv finanziert.

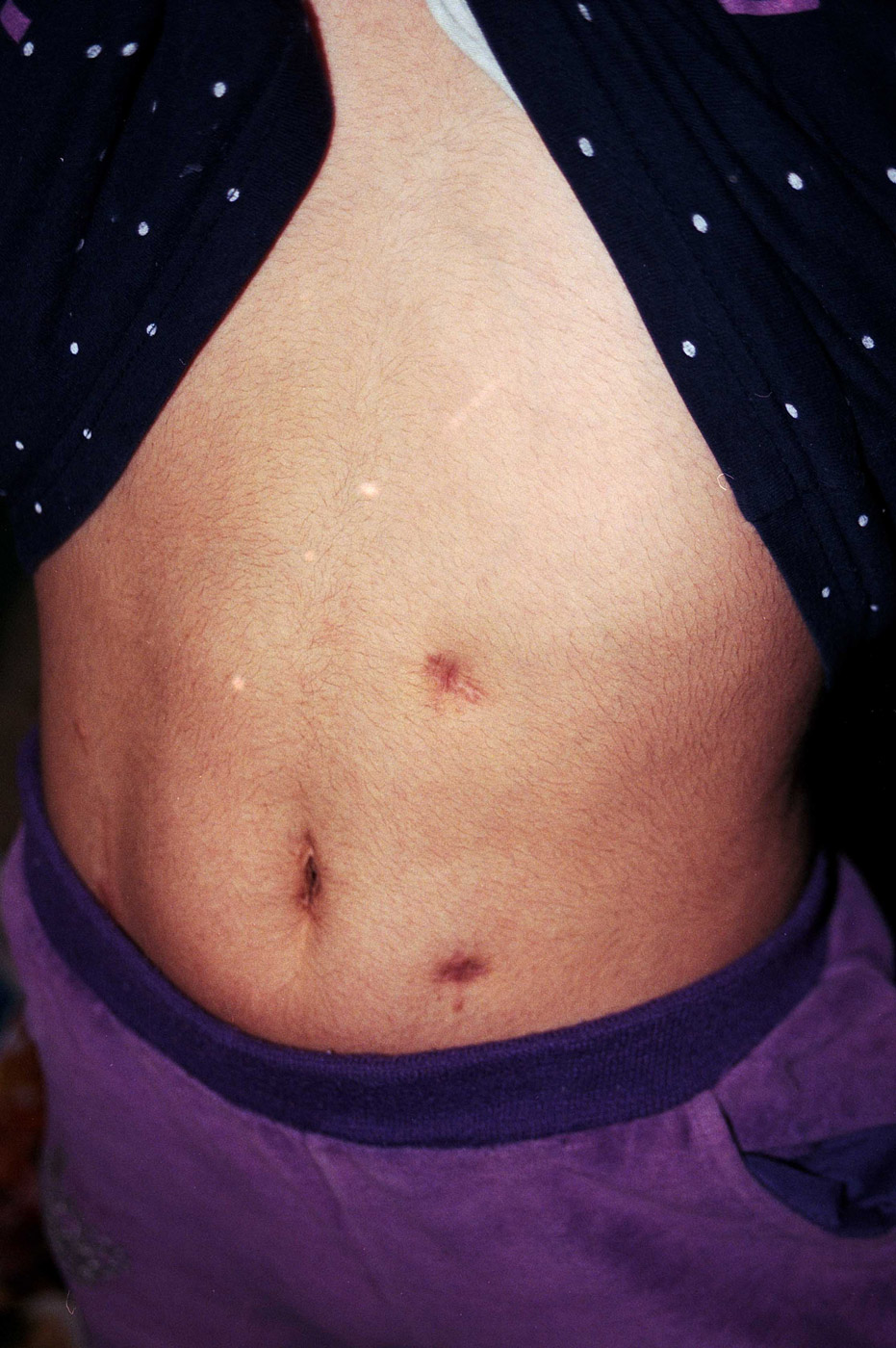

Roha (13) misst täglich ihren Blutdruck. Sie und ihre kleine Schwester Hevin litten an Nierenversagen und hatten im Januar 2018 jeweils eine Nierentransplantation.

Turnstunde im Wohnzimmer.

Pia blättert im Minikoran.

Zum ersten Mal im Kino.

Hevin trägt zum Spaß ein Kopftuch. Ein großes Thema bei den Mädchen. Roha möchte auf gar kein Fall eines tragen und vermeidet das Thema.

Hevin zeigt ihre Narben von der Nierentransplantation.

Hevin und Roha müssen alle drei Wochen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Hevin hat panische Angst vor Spritzen.

Roha, Hevin und Gulistan schlafen in einem Zimmer (Ezzedin, Joan und Sevin in dem anderen Zimmer). Roha hat die Wand gestaltet.

Memory spielen.

Im Wohnzimmer.

Roha und Hevin nehmen täglich viele Medikamente.

Sevin betet fünf Mal am Tag.

Nach dem Abendessen kuscheln Roha und Pia

#piapritzel #hamburg #mypmagazine

Fotografie: Pia Pritzel

Artists Of The Future (5) – Surma

Interview — Artists Of The Future (5)

Surma

Portugal’s most intriguing export, Surma, tells us how to turn freakiness into strength and how to overcome bullying.

23. April 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lea Bräuer

Part 5 of our »Artists Of The Future« series:

Surma

When activism meets art: For female, trans and non-binary artists, the chances of making a career in show business can resemble that of a particularly nasty dice game. DICE Conference + Festival wants to shift the power structures in the entertainment industry, which is why during the three days of DICE, cis-male artists stay in the audience. MYP met some of the international artists performing at DICE in Arkaoda, Berlin-Neukölln.

This time, we present Portuguese pop artist Débora Umbelino, aka Surma. Her music is searching for the beauty of life while exploring electronic worlds of sound, which send her listeners on a celestial journey that combines sonic environments with spherical fashion. Beyond her unique talent, it is her warm personality and her room-filling energy that leaves an impression on the lucky ones who have the chance to meet her.

»I was bullied in high school. They called me a freak. Today I say proudly: Yes, I am.«

Katharina:

In your opinion, how are the two terms “being an artist” and “being an activist” related?

Surma:

Both are channels, to talk to people. In my case, they are combined.

Katharina:

How has a certain struggle over identity shaped your path?

Surma:

I was bullied in high school, I just did not fit in. I was the black sheep because I wore different clothes and listened to different music. They called me a freak. Today I say proudly: Yes, I am. These days, I feel good about myself and I am proud of all the things I did differently.

Katharina:

If you could meet your bullies once again, what would you like to tell them?

Surma:

I have a way bigger urge to fight for better education in schools. Anti-bullying workshops were not a thing when I was younger, but I hope they will be in the future.

»All labels are a bit stupid. We can do much better without.«

Katharina:

Complete the sentences: I hate being labeled as…

Surma:

…normal. That’s the worst. But I think, all labels are a bit stupid. We can do much better without.

Katharina:

On the contrary, I would wish to be appreciated for my…

Surma:

…work in the alien community.

Katharina:

Who are the most influential non-male identifying artists in your life?

Surma:

Annie Clark, called St. Vincent, and Björk are my two goddesses.

Katharina:

Which experiences and motives shape your lyrics?

Surma:

Isolation. Also, experiencing homophobia, and the anger that stems from that. Also, silence.

Katharina:

When you remember the last situation you witnessed homophobia—what happened and how did you feel?

Surma:

I was on the road with a gay mate of mine and one guy just shouted “faggot” at him. My friend just replied: “I am, and I’m proud!” It was so cool to see that.

#surma #diceberlin #mypmagazine

More about Surma:

More about DICE Conference + Festival:

Interview & text: Katharina Weiß

Editing: Ben Overton

Artists Of The Future (4) – Kim Ki O

Interview — Artists Of The Future (4)

Kim Ki O

Istanbul-based electro-pop duo Kim Ki O on how to make peace with your failures and the odds of making political music in Turkey.

17. April 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lea Bräuer

Part 4 of our »Artists Of The Future« series:

Kim Ki O

When activism meets art: To female, trans and non-binary artists, the chances of making a career in show business can resemble that of a particularly nasty dice game. DICE Conference + Festival wants to shift the power structures in the entertainment industry, which is why during the three days of DICE, cis-male artists stay in the audience. MYP met some of the international artists performing at DICE in Arkaoda, Berlin-Neukölln.

This time, we’re featuring Istanbul-based composers Ekin Sanaç (synth) and Berna Göl (bass guitar). Together they are Kim Ki O, which can be translated as “Who is s/he anyway?”. The electro-pop duo’s work evolves around finding your voice in a political system that tries to erase individual identities.

Katharina:

In your opinion, how are the two terms “being an artist” and “being an activist” related?

Bernal:

I don’t know if we would call ourselves activists, but we take it as a compliment. Nevertheless, we both like to have political content in the creative work we do.

Ekin:

We owe a lot to activists and their various struggles. They inspire us.

»We started our band consciously as a women’s band positioned against the patriarchal system.«

Katharina:

How has a certain struggle over identity shaped your path?

Ekin:

Bernal and I grew up together. It was pretty clear from the very start that Kim Ki O would be heavily influenced by female artists and their fights for justice. So we started our band consciously as a women’s band positioned against the patriarchal system.

Bernal:

At the moment I think we’re trying to move from a personal level to a bigger scale to gather more people that disagree with current power structures.

»I don’t like to be labeled as a ›female artist‹ all the time. Just ›artist‹ would be enough.«

Katharina:

Complete the sentences: I hate being labeled as…

Bernal:

… privileged. I would not want to be labeled as privileged. I also don’t like to be labeled as a “female artist” all the time. Just “artist” would be enough.

Ekin:

… cute. I hate when someone calls me cute.

Katharina:

On the contrary, I would wish to be appreciated for my…

Ekin:

… ability to create something.

Bernal:

… hard work and consistency.

»We try not to use failure as something that happens and then you’re stuck with it.«

Katharina:

Your album Zen is themed around the discourse of failure. How does it sound like and which stories have inspired the songs?

Bernal:

We try not to use failure as something that happens and then you’re stuck with it. We use it as something you learn to live with. You can always choose to keep going—and we try to be part of this empowering message: Make peace with your own failure in a productive way!

Katharina:

Do you face any oppression in Turkey?

Ekin:

It depends on your popularity and the tone you use when you oppose a political decision. If you are underground, like we are, and if you stay subtle, it’s O.K. In Zen we have songs about the state of war and many other cruel things, but we stay abstract in our expression. In our few safe spaces we can still create freely.

Bernal:

We try not to be in “people’s faces.”

Katharina:

The location we’re at right now, the Arkaoda club, is a homage to the legendary nightclub of the same name in Istanbul. Can the Berlin variant compete with your hometown?

Bernal:

I wouldn’t see it as a competition.

Ekin:

We basically grew up at Arkaoda in Istanbul, it was the club of our high school years. It is nice to see the concept of it transferred to Berlin.

Bernal:

The two clubs are the same, but different. There’s this special Berlin vibe here.

»It’s such a thrilling concept to think of AI as something that is beyond the human categories of gender.«

Katharina:

When performing as a duo, creativity merges together. But to ask you individually: Can you tell me some of the latest philosophical or political discoveries you have made?

Ekin:

You guys have to read the Neapolitan Novels by Elena Ferrante.

Bernal:

I want to recommend this Sci-Fi author Ann Leckie. She is famous for this trilogy about the future of Artificial Intelligence, which is genderless in her books. It’s such a thrilling concept to think of AI as something that is beyond the human categories of gender.

#kimkio #diceberlin #mypmagazine

More about DICE Conference + Festival:

Interview & Text: Katharina Weiß

Artists Of The Future (3) – Ms. Boogie

Interview — Artists Of The Future (3)

Ms. Boogie

When activism meets art: US rapper Ms. Boogie on body ownership and her favorite activities after smoking weed.

8. April 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Lea Bräuer

Part 3 of our »Artists Of The Future« series:

Ms. Boogie

When activism meets art: To female, trans and non-binary artists, the chances of making a career in show business can resemble that of a particularly nasty dice game. DICE Conference + Festival wants to shift the power structures in the entertainment industry, which is why during the three days of DICE, cis-male artists stay in the audience. MYP met some of the international artists performing at DICE in Arkaoda, Berlin-Neukölln.

This time, we like to feature Brooklyn-based rapper Ms. Boogie, who is one of the loudest voices on the life of black trans women in the United States. This fierce lady with her attitude and her powerful lyrics has come to stay.

»I’m an artist and an activist that also happens to be a woman.«

Katharina:

In your opinion, how are the two terms “being an artist” and “being an activist” related?

Ms. Boogie:

They go hand in hand, they are parallels: I feel that the reason why many people make art is to express their activism. All artists have a mission and a cause.

Katharina:

How has a certain struggle over identity shaped your path?

Ms. Boogie:

Making people understand what I identify as was a challenge. For a long time I was seen as a gay black man. But right now, I’m a woman that makes hip-hop music. Or, in better words: I’m an artist and an activist that also happens to be a woman.

Katharina:

Complete the sentences: I hate being labeled as…

Ms. Boogie:

… a queer rapper.

Katharina:

On the contrary, I would wish to be appreciated for my…

Ms. Boogie:

…for being a really cool aunt. My nephew is my pride and joy and I am the coolest auntie.

»People believe that they have the right to decide what your identity is.«

Katharina:

Your debut album Allure is about body ownership. In what situations do we struggle the most, to keep the ownership over our own bodies?

Ms. Boogie:

People believe that they have the right to decide what your identity is. When it comes to men in my life, they sometimes want to see me as a silly woman, sometimes as a trans woman, sometimes as a homosexual man who’s presenting himself as a woman. It is all based on their imagination, I have no word in this. Every album after Allure and every part of my life has been about my body ownership. I make music to set the point straight: This is my body and if we go to bed together and I share it with you, don’t take advantage of me and don’t fetishize me.

Katharina:

Since Paris Is Burning aired on Netflix, more and more people have learned about ballroom culture, a scene you are heavily influenced by. Can you explain what‘s happening there and what the current New York ballroom culture looks like?

Ms. Boogie:

I am happy to see that Paris Is Burning is so accessible again, but for me, it was always there when I needed it. The New York ballroom scene is a beautiful place for all who grew up in it. And the ones who are witnessing it for the first time are very welcome. It will always be a safe place for me and the ones in my community. The scene will always have new talents and styles. But it is a pleasure for it to stay underground. It seems like a preserved culture to me.

»I feel like a baby all over again.«

Katharina:

In Nylon Mag you said: “Quite frankly, I don’t know anyone who has transitioned publicly (a) in hip-hop or (b) in entertainment.” How have your experiences been so far?

Ms. Boogie:

I knew this question would come someday. So far, it has been an experience of responsibility. I am responsible for being honest with my audience and for sharing my transition. There are already a million people that are aware of identities like mine. But there is another million who has to refresh their knowledge and another million that needs to be educated. I am happy to join the new feminist movements and add the experiences that I make with my own physical body to this journey. Also me expressing myself through Ms. Boogie is so new—I feel like a baby all over again.

Katharina:

How can we picture a typical day in New York with Ms. Boogie?

Ms. Boogie:

First, I would invite you to my MTV crib in Brooklyn, we would get some really good weed. When we’re high, we would go to the park, and do some people watching. And later in the day, we would get into the car and take a ride. The music volume would be turned up a

nd we would feel amazing and shout out to the boys.

#msboogie #diceberlin #mypmagazine

More about Ms. Boogie:

facebook.com/msboogie718

instagram.com/dearmsboogie

soundcloud.com/jayboogala

More about DICE Conference + Festival:

Interview & Text: Katharina Weiß

The Drums

Interview — The Drums

Through Clearer Eyes

With his new album, “Brutalism,” Jonny Pierce of The Drums ruthlessly addresses the depression from which he has suffered. But those who think he underlines this with a melancholy sound are wrong—the new record is one of the most energetic, clear and lively pieces Jonny has ever created.

5. April 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

When we first met Jonny Pierce—founder and frontman of the legendary band The Drums—for an interview in autumn 2017, everything seemed to be good in his life. A few months earlier his fourth studio album, “Abysmal Thoughts,” had been released, he had a new love at his side and he seemed to be completely in tune with himself. Our conversation in the Berlin Lido was pleasant, warm and familiar, the following show a blast, as always.

But as is sometimes the case in life, things are not always as they seem. If you listen carefully to the songs on The Drums‘ latest album “Brutalism,” you will wonder with concern what must have happened in Jonny’s life in the last 17 months. Over a total of nine new tracks he talks about his depression, broken love and disappointments in recent years. Sometimes he does this so unconsciously, intimately and openly, that listening to him sometimes takes your breath away. So much for the lyrics.

Jonny Pierce wouldn’t be Jonny Pierce if he weren’t also firing up the musical level that has made The Drums such a cult hit over the years. Anyone who believes that Jonny would give such serious and sad topics similar feeling in sound is completely wrong. “Brutalism” is probably the most energetic, clear and lively album he has ever created.

So it is that Jonny Pierce, whom we met again for an interview in Berlin, also seems somehow more awake than in autumn 2017. His eyes look clearer, his mind shines brighter. Our conversation is as pleasant, warm and familiar as it was then, but much more fun.

Jonny, we hope you can keep that energy!

»I try not to expect that anything is going to be solved overnight.«

Jonas:

Listening to your new record I have the impression that a lot has happened in your life since we met in September 2017. How are you today, Jonny? And if you don’t mind me asking: Who are you today?

Jonny (smiles):

I am doing okay. Musically I’m very excited, personally I’ve always gone through life with awareness. It doesn’t just mean knowing what’s going on around me. It also means being aware of what’s going on inside of me. Sometimes that doesn’t go along with what’s going on around me, sometimes it does. I don’t think I can put a real label on how I am or who I am. I think that something I really learned in the time since we spoke is to almost put that aside. That’s the best for me. I always try to remain open, I always try to be the best version of myself every single day, but I also try not to expect that anything is going to be solved overnight—or that something is going to be solved at all.

Jonas:

Did you have that expectation before?

Jonny:

Oh, I think a lot of people go through life thinking “Damn, it’s all screwed up, but I’ll figure it out! It will all come together, it will all make sense!” But speaking of my situation, I was continually feeling let down because I wasn’t reaching that moment where things made sense for me. As a matter of fact, getting sick seemed to be less normal than ever—and I didn’t even know what normal is. So, the thing that brought me closest to peace and happiness is letting go of that expectation that one day I wake up and just feel great. I find peace by just living each moment, not looking back and not looking too far ahead. The moment right now is where all my attention is, and where all my thought, all my heart is. Some days I’m good at it and some days not. For me, it’s about letting go of these big doughty goals and being ok with very slow progress—with the knowledge that it’s possible that I deal with some of these issues like sadness or anxiety and that I will always have them with me. I’m not setting myself up to fail anymore. I’m being realistic while also trying to stay aware so that I’m not letting myself fall into a spiral. I really think it’s all about awareness.

»I’m not a slave to sadness anymore.«

Jonas:

You actually seem more awake than one and a half years ago; your eyes are clearer. It’s interesting to see that.

Jonny:

I want to record that and play it! Clear—that’s exactly how I feel. Something kind of interesting has happened to me, which I’m benefitting from on all sorts of levels. I have started really trying to take care of myself, it’s a great effort in self-care that I’ve never experienced before. It involves therapy once a week—the type of therapy where you cry, yell and sometimes can’t even speak. I’m really putting myself into it. Another thing that is just as big for me, if not bigger, is that I’ve changed what I eat. I know I sound odd, but I have dealt with depression my entire life and I’m not depressed anymore. My depression lifted when I changed my diet. I still get sad though, but I don’t have that overwhelming depression that I’ve had my whole life. It’s gone! When I do feel sadness, it’s a sadness that is more honed and like narrow. I can take it away from me or bring it closer to experience it. Usually I’ve been a slave to my emotions and, you know, I’m all about expressing emotions, but I’m not a slave to sadness anymore.

»Breaking relationships are usually messy, no one learns anything.«

Jonas:

In 2017 it needed someone else—your then-boyfriend Keon—to feel happier, to feel better. Does it only need you alone today?

Jonny:

After Keon I fell in love again—and moved to Belgium. I gave up my life in New York for living in Brussels with a guy. That was a big change for me. Then, a few months ago, we split up and I’ve gone again through a breakup of a relationship. It seems that sometimes I love someone so much that I forget to love myself. There’s no love left for me. I typically fall for guys that take all the love I can give them and never think to give it back. But this time I’m able to see it in a whole new way. I still can’t get the combination of where I am in my life and what I’m eating, but my new diet has actually helped me navigate through the new spaces of this breakup. Breaking relationships are usually messy, no one learns anything. But today I can sit here and say that it feels good, which is all new for me.

»Even if you treat me like garbage, I still find beauty in it. I romanticize pain.«

Jonas:

Does the title of your new album, Brutalism, refer to how it feels when a relationship fails?

Jonny:

When I lived in Brussels, I saw a lot of brutalist architecture. It really reflected the relationship I was in and the type of love I was experiencing. The love I was putting out myself was heavy, thick and impractical. That wore me down and was exhausting. It just felt like an extreme type of love where you just continue to pour into someone and don’t get anything back. It simply isn’t sustainable—like a lot of these martial buildings, they’re almost empty though. It just felt inappropriate to hide that for the album. On Brutalism, I’m essentially saying what I just told you: Even if you treat me like garbage, I still find beauty in it. I romanticize pain.

»Music has become so predictable and so I don’t mind when it’s not.«

Jonas:

There’s one song on the new record that feels especially brutal. With “Nervous,” you let us, the audience, witness the moment when you guys break up. It almost takes your breath away, you don’t dare to say a word. Why did you decide to combine these heartbreaking lyrics with such soft and innocent music that could be played on a high school prom night?

Jonny (laughs):

Because I think there’s something really sweet in sadness. There’s so much beauty in that—just like there’s so much sadness in beautiful, sweet moments. Maybe it’s because of the idea that they’re fleeting. You experience something and fear that this moment will end, that the magic of a relationship will go away. In my mind, sadness and sweetness are so intertwined. It’s really hard to separate one thing from another, they go hand in hand for me. It’s something that characterizes all of my songs from the beginning. They’re either sad-sounding with a bit more uplifting lyrics or there’s kind of a danceable music with really morose lyrics. But I’ve never sat down and tried to come up with a formula, my music is just a reflection of who I am as an artist. That’s what naturally comes out—and sometimes it’s just nice to deliver that. As a music listener, I like when I’m kind of rattled a little bit and something unexpected comes at me, maybe to hear a sweet melody and, when you pay attention to the words, to be stunned. I think there’s something nice out of that. Music has become so predictable and so I don’t mind when it’s not.

Jonas:

Your song “Nervous” starts with the words “Two nights ago we said goodbye.” Was it really two days after?

Jonny:

It was!

Jonas:

Did writing these lyrics help you to survive that breakup?

Jonny:

The song refers to the time of my divorce a long time ago, I actually wrote it for my last album, Abysmal Thoughts. I never thought I would release it because it was very personal and it just hurt too much to listen to it. But now, I’m ready to give it to the world—I feel strong enough to do it.

»I wasn’t ready to give up fighting, but I knew that I had lost—that we had lost.«

Jonas:

Listening to “Nervous” has a pretty interesting effect. It feels like we—the audience—are actually witnessing your husband coming to your house one last time, holding his coat and not knowing where to put it down. Is being so relentlessly open in your music kind of a coping mechanism that has always defined you as an artist—along the lines of Carrie Fisher’s quote “Take your broken heart, make it into art?”

Jonny:

Let me say it that way: If I would be a postman or worked in a bakery, I wouldn’t know how to express this stuff. I feel very fortunate that I can put all this into songs. There have certainly been times when I was writing a song simply because I just had to release something, and then there have been other times when I was more relaxed.

I remember how vivid these feelings were when I lived in Belgium and how crushed I was after things had been said that you can’t take back. I was being treated in a way that I just knew I could never forget it. For me it was the death sentence. I wasn’t ready to give up fighting, but I knew that I had lost—that we had lost. My time in Brussels was so horrible. I planned to do my whole album there, but I only had time to do one song because I was so ripped up. I couldn’t even get to the point of making art. I just was too exhausted. This song is called “I Wanna Go Back.” It’s about wanting the impossible, trying to heal a wound that is too deep to heal. That’s an example of a song where I just had to put something down so as not to go crazy, and that really helped.

Jonas:

Despite the difficult topic and all the hard lyrics on Brutalism, your new record sounds pretty energetic and vivid. A good example of this is the song “Pretty Cloud” with its strong and vibrant beat which is kind of reminiscent of a Berlin techno club. Why did you decide to combine the lyrical melancholy with such lively composition?

Jonny:

The musical side of Brutalism definitely is the most playful I’ve ever gotten. When I started this band, I started it with some other people. They had a pretty tight grip on my psyche and in that way a kind of power over me. I was the guy writing the songs, but I was thinking about how they would review it—I wrote through their minds in a way. I had my mind, too, but it was a shared mind and there was a part of me that wanted to get their approval. That was often suppressing my musical fetishes. I think with Abysmal Thoughts I had some ego left in me and it seems that’s why I didn’t want to be so experimental and playful with the music. I just wanted to show to myself and to the world that—although all band members except me have gone—here’s another album that sounds like The Drums. I wanted to prove that I can do this, and I’ve been always been doing this. It was kind of a statement for me, it just felt like I needed to. Now I look back at that idea and know it’s silly, but it is what it is. With Brutalism, I don’t have to prove that to myself anymore—or to anyone else. I just wanted to go off the bucket list where I have all the stuff I’ve been holding down and make a record with it.

»It was one of those romances that went from pure bliss to pure hell and back.«

Jonas:

The word cloud can be seen as a cypher for depression. Why do you call this cloud pretty?

Jonny (smiles):

I’m a little self-embarrassed to admit that. “Pretty Cloud” was the nickname I gave to my Belgian lover, that’s how I would call him because he was so beautiful, but he was also like a rain cloud. I mean, men can’t get more poetic than he did, everything about him was this romanticized, tortured artist. He is one of these impossible human beings and—additionally to all of that mystery and allure—stunningly handsome. You get lost because he is so seducing on every level. I’m still seduced by him, I still think of him 300 times a day. It was one of those romances that went from pure bliss to pure hell and back—from hour to hour and sometimes just from minute to minute. There was nothing in between, it was always an extreme. Always.

Jonas:

Speaking of clouds, in our first interview you said that something you learned from Los Angeles is that you need clouds and rain in your life because you grew up in upstate New York…

Jonny (laughs):

Yes, I remember!

Jonas:

Still, you decided to record Brutalism in California—in Stinson Beach in the Bay Area to be more precise. It’s much rainier and foggier there. Does it mean you made peace with California?

Jonny:

I have made my peace with California, to be honest. I moved back to Los Angeles and spent a month not traveling at all, I wasn’t going anywhere. A month doesn’t seem to be a long time for other people, but for me it is. For the last ten years, I’ve been traveling almost nonstop. Half of it was for work, the other half was because I love to travel.

»I faced serious problems because it was just me and the mirror.«

Jonas:

Is this the reason why you sing “I have never had a home” in the song “Loner?”

Jonny:

Exactly. So, my therapist said, “Why don’t you try not to travel, maybe for two months?” I said, “Okay, I’ll try one month.” The first two weeks were pure torture. I was so unhappy, I just wanted to cry. It was like coming down from a drug. I faced serious problems because it was just me and the mirror. That was it: me alone in this big apartment in LA, being in a new city again, not knowing many people there, not having a record to make. Brutalism was already finished, and I was waiting for the press tour to start. So, today is day two of the first bit of travel I’ve done since that break.

Jonas:

To end our interview, I have five short questions for you. Number one: What exactly happened at 626 Bedford Avenue, as you sing in the song “626?”

Jonny (sighs):

I had a horrible, horrible date there. Long story short: I met a guy who I had never met in person before. We hung out and went over to his place—which I don’t ever do normally. I’m not that kind of person, I like to have a pizza before. When we were at his house, we kissed, fooled around and had a beautiful conversation. But when we were looking at each other’s eyes, he kind of evaporated. He seemed to disappear more and more. I think he suddenly realized that he was coming to something beautiful, and like a lot of people he seemed to be scared to lose something. By the way, that’s one of my first songs where I’m calling someone out on their bullshit—instead of wondering what’s wrong with me. My whole life it was my default to unload all the shit on myself. That led me to a lot of unhappy places. It took some time to see that, when somebody acts like an asshole, maybe it’s because they are an asshole, not because I did something.

Jonas:

Question number two: What’s the secret behind “S-E-N-E-C-A,” as you sing in “Loner?”

Jonny:

Seneca is a little lake. I actually wrote most of Abysmal Thoughts in a tiny cabin there. And most of the demos of Brutalism have been written there, too. That’s of all the places in the world that, at the time when I wrote the song, felt like the closest thing to home that I had. It was the closest thing to feeling safe anywhere. But when I look at it today, I don’t feel that way anymore. It’s a testimony to how fast life moves on.

»I grew up with the bible, all I want is fags now!«

Jonas:

Question number three: There’s a “Parental Advisory” sticker on the cover of your new album. Do you feel ashamed or honored?

Jonny:

Oh, I love that! It’s like an obvious symbol of “sticking it to the man.” I wouldn’t have been allowed to have that kind of stuff with my ex-bandmates. With Brutalism, I just wanted to be real and direct. And I wanted to say how I am feeling even it’s a little bit crass…

Jonas:

“I know some good luck and a good fuck / a nice glass of wine and some quality time,” as you say in “Body Chemistry”…

Jonny:

Yeah, let’s talk about it—because that’s real life! I’m tired of all this imagery. I grew up with the bible, all I want is fags now!

»I want to go where the pain and the suffering are.«

Jonas:

Question number four: On YouTube, there’s a comment to your “Body Chemistry” video by a Russian guy named Maxim. He writes “One of my dreams is to get to your concert, however it’s not easy being in Russia.” Will you play any concerts there?

Jonny:

I would really love to! I’m against most stories I hear from bands that say, “We don’t agree with that government, so we’re not gonna play a show there.” I don’t want to judge, I’m sure all these bands have their reasons. But for me, going to Russia almost feels important; maybe to offer relief to some queer kids there who are bullied or feel unsafe. It feels that I have to go there to share that little secret with them like, “Hey, I’m one of you, you’re one of me, I care about you!” The other option is to say, “Fuck you, just another shitty government!” In America, we also have a shitty government. Can you imagine that bands say that they’re not going to play there anymore because of that? They would be outraged. I want to go where the pain and the suffering are. That’s where we all should be going.

Jonas:

Here comes the fifth and last question, we’re still at the same “Body Chemistry” video. A guy named Matt commented: “I’m a 57-year-old white male in America… in Texas… and love this song.” Best compliment ever?

Jonny (laughs):

Oh my god! I would say it’s the most surprising one.

#thedrums #jonnypierce #mypmagazine

More about Jonny Pierce and The Drums

thedrums.com

facebook.com/wearethedrums

instagram.com/thedrumsofficial

instagram.com/jonnypierce

Photography by Maximilian König

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Interview by Jonas Meyer

Editing by Ben Overton

Violetta Zironi

Portrait — Violetta Zironi

Zurück auf Los

Nachdem sich die italienische Singer-Songwriterin Violetta Zironi von ihrem Major-Label getrennt hat, hat sie für ihre Musik im wahrsten Sinne eine neue Sprache gefunden – nicht nur, weil sie mittlerweile auf Englisch singt und textet. Es geht ihr auch um mehr Substanz.

19. März 2019 — MYP N° 24 »Morgen« — Text: Katharina Weiß, Fotografie: Roberto Brundo

Es ist nicht lange her, da schien Violetta Zironi auf dem besten Weg zu sein, die nächste Soft-Pop-Prinzessin Italiens zu werden: mit einer Stimme, die so sanft ist, dass sie jeder noch so klebrig-süßen Ballade eine gewisse Anmut geben könnte. Und mit einem Gesicht, mit dem sich jedes noch so piefige musikalische Genre zu etwas Jugendschwarmtauglichem transformieren ließe. Als Zironi 2013 als 18-Jährige an der italienischen Version von „X-Factor“ teilnahm, erkannten die Macher der Show das Potenzial der Interpretin sofort, noch während der Dreharbeiten wurde Zironi von Sony Music unter Vertrag genommen. Am Ende belegte sie den dritten Platz.

In den folgenden zwei Jahren veröffentlichte Violetta mehrere Singles in italienischer Sprache – bis sie mit 20 alles über den Haufen warf. „Ich hatte die Chance, diesen Weg einzuschlagen“, sagt sie über ihre Vergangenheit als Castingshow-Starlett. „Ich war sehr jung und hatte keine Ahnung, welche Richtung die passende ist. Doch schnell wurde mir klar: Wenn ich das für den Rest meines Lebens machen möchte, dann muss ich es richtig angehen.“

»Es ist sehr schwierig, jahrelang nur Songs zu singen, die man nicht selbst geschrieben hat.«

Mit ihrem neuen Management Pon’t Danic Music scheint sie nun den geeigneten Partner gefunden zu haben, um sich in der Welt der Musik wieder nach oben zu spielen. In einer geräumigen Villa am Grunewald, dem Außensitz von Pon’t Danic, treffen wir die mittlerweile 23-Jährige, die ihre ungewöhnliche Karriereentscheidung so erklärt: „Ich habe mir mehr Substanz gewünscht. Es ist sehr schwierig, jahrelang nur Songs zu singen, die man nicht selbst geschrieben hat. Hier habe ich die Zeit, die Geschichten zu erleben, über die ich singen will.“ In energetischer Tonlage und mit entschlossenem Blick fügt sie hinzu: „Meine Freunde sagen ohnehin immer, dass man mir sofort ansieht, wenn ich von etwas spreche, woran ich nicht glaube. Ein Künstlerleben ist so schwer, dass man sich nicht dafür entscheiden sollte, wenn man nicht mit jeder Faser hinter seinem Werk stehen kann.“

Gerade nimmt die junge Musikerin Anlauf, um ihre neuen kreativen Flügel auszubreiten. Ihre Wurzeln vergisst sie dabei nicht, denn alles fing mit ihrem Vater an. Der ist Micky Mouse-Zeichner für Disney und schrieb mehrere Kinderbücher. „Kreativität lag in der Luft“, sagt Zironi, die in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia aufwuchs. Ihr Vater, den sie als „wahnsinnig musikaffin“ beschreibt, spielt Gitarre und Harmonika. Er brachte seinen beiden Töchtern Violetta und Christina den Instrumentalunterricht nahe und schenkte ihnen die Liebe zum Blues. Eine Leidenschaft, die vor allem Violetta nie wieder loslassen sollte. Und auch wenn sich ihr Stil langsam verändert, die Jahre voller selbstgedichteter Folk- und Countrysongs waren prägend. Ihre große Ikone: Johnny Cash.

»Als ich jünger war, habe ich mich mit dem Songschreiben sehr schwergetan – denn ich hatte keine Geschichte.«

Mittlerweile schreibt Zironi ihre Texte nur noch in englischer Sprache. Die Verbindung zur Klangwelt von Cash und Co. sowie das Potenzial, mit englischen Songs ein größeres Publikum erreicht zu können, gaben den Ausschlag für diese Entscheidung. „Als ich jünger war, habe ich mich mit dem Songschreiben sehr schwergetan – denn ich hatte keine Geschichte. Stattdessen träumte ich mich in fremde Leben hinein“, sagt sie. Mittlerweile ist das kein Problem mehr. Nach mehreren Europa-Stationen, einer USA-Tour und etlichen Begegnungen mit den verschiedensten Menschen hat sie mehr als genug Stoff, um ihre Texte zu entwickeln.

»Wo sind die ganzen Girl-Producers, Tour-Managerinnen, Schlagzeugerinnen?«

Was sie im Pop-Business stört, sind die deutlich wahrnehmbaren Geschlechterungleichheiten: „Ich habe in meiner Karriere mit 40 Co-Writern gearbeitet. Vor zwei Monaten war darunter zum allerersten Mal eine Frau. Wo sind die ganzen Girl-Producers, Tour-Managerinnen, Schlagzeugerinnen?“, fragt Zironi, die einige Sexismus-Anekdoten aus dem italienischen Musik- und TV-Geschäft erzählen kann. Außerdem belastet sie der ewige Jugendwahn der Branche. „Ich lebe ständig mit dem Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Ich denke immer, schon zu spät dran zu sein“, erzählt sie uns führt aus: „Wir Frauen wurden mit dem Konzept aufgezogen, dass wir mit 30 Jahren bereits alt sind und keine Karriere mehr beginnen können. Ich muss also bis spätestens 35 Jahren in der Musikwelt alles geschafft habe. Dann darf ich eine Familie haben, kann entspannen und muss nicht mehr super schön aussehen“, kritisiert Zironi die vorherrschenden Narrative.

»Ich lese gerne über Figuren, die von ihrer Frustration und ihrem unterdrückten Ärger aufgefressen werden. Aber selbst so sein möchte ich nicht.«

Violetta Zironi hat einen wachen Geist und ist sich der Umstände um sich herum bewusst. Über allem, das spürt man aber, steht eine leichte Lebenslust, die sich auch mal kampflos der Muse hingibt. Dazu passt auch, dass sie zwar total auf Regency-Literatur von Charles Dickens bis Jane Austen steht – ihr Lieblingsbuch ist „Sturmhöhe“ von Emily Brontë –, doch die Schwermut dieser Charaktere ist ihr fremd: „Ich lese gerne über Figuren, die von ihrer Frustration und ihrem unterdrückten Ärger aufgefressen werden. Aber selbst so sein möchte ich nicht.“ Im Gegensatz zu ihren ewig unglücklich verliebten Romanheldinnen ist Zironi seit über vier Jahren in einer Beziehung mit einem irischen Musiker. John, ein Bass-Spieler, begleitet sie auch zu ihrem Gespräch mit dem MYP Magazine. Er spielt währenddessen Gitarre in einem der Villen-Schlafzimmer.

Ihr Freund hat maßgeblichen Einfluss auf Zironis Lieder. So erzählt sie die Entstehungsanekdote zum Song „Toast“: „Vor fünf Jahren, also bevor wir uns kannten, schrieb mein Freund dieses Lied für einen One-Night-Stand, von dem er hoffte, dass mehr daraus werden würde. Das hat leider nicht geklappt.“ Jahre später spielte er den Song Zironi vor, die sofort das Potenzial erkannte. Zusammen schrieben sie das Stück um und rekonstruierten es aus einer weiblichen Perspektive.

Wenn die beiden nicht gerade neue Lieder komponieren, genießen sie das Berliner Leben mit all seinen bunten Facetten. Allerdings, so erzählt Zironi lachend, sei sie noch in keinem einzigen Club gewesen, seit sie in Berlin wohne. Wer ihre wilde Seite entdecken will, der muss sie bei einem ihrer Konzerte besuchen. Wenn ein Auftritt gut läuft, dann feiert sie das auch gerne mal mit einer Bartour, bei der sie bis in die Morgenstunden mit Kollegen, Zuhörern und Freunden über das Leben philosophiert – und dabei genau die Geschichten sammelt, die am Ende mit federleichter Stimme über ihren zarten Gitarrenballaden erzählt werden.

#violettazironi #mypmagazine

Mehr von und über Violetta Zironi:

violettazironi.com

instagram.com/violettazironi

facebook.com/officialviolettazironi

twitter.com/zironivioletta

Fotografie: Roberto Brundo

Text: Katharina Weiß

RY X

Interview — RY X

»In simplicity, there’s happiness«

Australian singer-songwriter RY X grew up very simply and always wants to come back to that feeling. With his new album, “Unfurl,” he’s just released a collection of sensitive songs that bow to the overwhelming beauty he finds in nature—and in human beings.

8. März 2019 — MYP N° 24 »Tomorrow« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

It’s a paradox: For years, it has been pulling more and more people out of the cities into nature—to relax in endless space, to escape the hustle and bustle of everyday life, and to simply take a deep breath. But when people arrive at this point, they whip out their smartphones to share what they’ve just experienced with the world. Can you really be offline when you’re online?

The Australian singer-songwriter Ry Cuming, better known as RY X, is also drawn to the loneliness of nature: to the sea, to the forest, to the mountains. Despite this, even he finds it difficult to keep his hands off his smartphone, as he will confess in the course of our interview.

Ry grew up in the area around Byron Bay on the east coast of Australia, which is undoubtedly one of the most beautiful places in the world. At 18, he threw out his education and traveled to Central America. In Costa Rica, he was discovered in 2006 by a US director and brought to Los Angeles. He still lives there today—not in the city, but in the idyllic Topanga Canyon between Malibu and Santa Monica. This idyll is threatened: Giant forest fires plagued the area last year and ate their way through trees, houses, and existences. Ry will also tell of that today.

We met the artist at BMG headquarters in Berlin’s Gendarmenmarkt, where he presents his new album titled “Unfurl.” Ry was here in fall 2017 when he appeared in the Konzerthaus on the south side of the French Cathedral and was accompanied by the Berliner Kammerorchester. With a view of the Gendarmenmarkt and the Konzerthaus we start our conversation.

Jonas:

I found the following quote from you: “I grew up very simply and I think I always want to come back to that.” What do you consider as too much in today’s world? What is it that bothers you the most?

Ry:

I just think we’re more and more chasing the ideas of something—let it be money or success—that is actually moving us further away from what makes us truly happy. I grew up on an island, we had a very simple life with no money. We picked the food from our garden and went to the ocean every day. In simplicity, there’s happiness, and so often we chase everything but that. Sometimes it’s just important that we remember that and shift our lives to come back to just a little more balance, to a little more harmony.

Jonas:

You moved to LA quite a while ago, a place where you can have too much of everything: sun, traffic, money, dreams, poverty, concrete. But not many people know that you can find wonderful landscapes surrounding the city of Los Angeles: Topanga Canyon, for example, where you live. What does this place mean to you?

Ry:

I live in a beautiful little property five minutes from the ocean where I have my house, a little guest house and an old Airstream caravan that I converted into a recording studio. I can run to the ocean every morning, I can hike up into the mountains where I don’t see anybody for days. Being outside and having that spaciousness is so crucial to my heart and my spirit, and then being able to go down into the city where you can see an amazing art show, go to your friends’ dance performance, go see other music that’s inspiring and connecting with people that create amazing things, that’s a perfect balance for me. I mean, I could go to a remote place in Iceland to make an album, but I couldn’t live there full-time. It’s really about the balance for me, and having that in California is amazing because you can run to the snow, you can run into the mountains, you can go to Mexico, you can drive up north—you can run away from the cities whenever you want. A lot of people think that LA is just LA, but for me, it’s just a hop, a place to come back to and to rest as long as you need.

»Each song on my new record is kind of represented by a different form of the feminine.«

Jonas:

In the last months, you released a couple of music videos for some songs on your new record, Unfurl. In these videos we can see a woman in a landscape, totally standing still. The only thing that is moving is the fabric of a big scarf that she’s wrapped in, it’s just constantly flapping in the wind. Why did you create this strong visual element? Are there often moments in your own life when you go out into nature to just stand still and watch the scenery?

Ry:

Yeah, definitely. I try to do it almost every day in some way to get to come back to a level of groundedness in myself and to get perspective on what’s really important. I also go to the ocean almost every day and surf or sometimes just sit and watch. I try to take those moments as much as I can.

I also had the idea of a very strong feminine presence in these videos, a presence that is embodied by a woman that is not known as she’s covered. Her stillness within the movement expresses the finite balance in the beauty of watching something like that instead of seeing the cover on YouTube. With that, I created a visual language that is able to show that each song on my new record is kind of represented by a different form of the feminine. It was very beautiful to explore these visuals along with my music.

Jonas:

For me, watching these videos and listening to your music feels like sitting in front of a fireside and focusing on the waving flames. It’s almost like meditation—but that’s the perspective of someone from your audience. How does your music affect you, the creator of it? Or does it even affect you?

Ry:

If I’m not affected, I won’t put it out. There has to be some kind of heart thread in it, there has to be something that speaks to me, and if it doesn’t, it’s probably not going to speak to other people. I write so much, there’s probably another 20 or 30 songs that aren’t on the album, but that are equally as important to me in different ways when I feel them. If I don’t feel a track, it doesn’t end up getting made, there has to be that visceral connection between me and you.

Jonas:

You recorded most of your new record’s songs in an old studio in East LA, using—almost exclusively—analog equipment. What artistic value has this setting added to your music? What’s the power of analog music in a digital-addicted world?

Ry:

It’s just a beautiful thing to focus on listening as opposed to always improving. For me, it’s a really simple question, it’s “How does this feel?” rather than “How does it sound perfect?” or “How does it look perfect?” When we recorded the album, a lot of the time was about getting special characters in these sounds. We mainly focused on the energy rather than the perfect performance or sound quality. I mean, yes, that became amazing, too, but it was so much more about “Do I feel this really connected to it?” or “Do I feel like I’m having a response with this?”

I just genuinely find that when I look at a photograph like this, for example (Ry points to the cover of his new record). The cover of the new album is taken on an old film camera. I feel more drawn to that photo than I do to a digital one, I feel more connected to it. So, I just try to relate to it that way. And I use that a lot, all through the visual and the sonic process. It’s not about being digital versus analog, it’s really just an intuitive response that, when I record that way, it seems to be more emotional for me and to have more connection in it.

»Technology doesn't help me understand who I am as a person.«

Jonas:

For a couple of years now, we’ve been seeing that people are increasingly going into nature and spending more and more time there. Nature has become a big part of their lifestyle. What do you think is the reason for that?

Ry: