Der Tod

Interview — Der Tod

Das Beste kommt zum Schluss

Zum Abschluss unserer »Zwielicht«-Ausgabe treffen wir den Meister der Zwischenwelt. Unsere Chefredakteurin lädt den Tod dorthin ein, wo er sie ohnehin irgendwann abholen wird: in ihre Berliner Stammbar »Trödler«.

15. Juli 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz

»Ich bekomme fast immer einen ausgegeben, wenn ich vor der Haustür stehe.«

Katharina:

Nun sitzen wir hier in einer Bar. In der Vergangenheit haben sie ja eher schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht (Anspielung auf die Komödie „Der Brandner Kasper und das ewig‘ Leben“, die Red.). Sind sie mittlerweile besser am Glas geworden?

Der Tod:

Stimmt, es gibt da ein paar Gerüchte, dass man mich unter den Tisch trinken könnte. Diese Mythen habe ich natürlich selbst gestreut. So bekomme ich fast immer einen ausgegeben, wenn ich vor der Haustür stehe. Praktisch. Das macht meinen Beruf erträglicher – wobei ich mir mit dieser Antwort wahrscheinlich gerade ins eigene Knochenmark schneide.

»Sie ist dafür da, anderen den Kopf zu verdrehen – im wahrsten Sinne des Wortes.«

Katharina:

Der Tod hat eine romantische Affäre am Arbeitsplatz. Wie läuft es mit Exitussi?

Der Tod:

Ui, großes Missverständnis – Exitussi ist meine fleißige Praktikantin, keine Liebschaft. Im Gegensatz zu einigen bekannten Geschichten bei den Menschen ist diese Konstellation bei der Tod GmbH tatsächlich rein geschäftlich. Wie sollte das auch funktionieren? Liebe auf den letzten Blick? Mit ihrer rosa Kutte ist sie vielmehr dafür da, anderen den Kopf zu verdrehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Schädel allein schafft dieses viele Leben inzwischen doch kaum noch. Außerdem nimmt sie allein durch ihre Optik und ihre heitere Ausstrahlung vielen die Furcht vorm Sterben.

»Die meisten haben nach ein paar Jahren Ehe nicht mehr den Wunsch nach ewigem Leben.«

Katharina:

Stimmt es, dass Verheiratete länger leben?

Der Tod:

Nein, es fühlt sich nur so an. Allerdings ist es für alle Menschen mit dem Wunsch nach ewigem Leben wirklich ratsam, zu heiraten. Der Wunsch geht davon zwar nicht in Erfüllung, die meisten haben ihn jedoch nach ein paar Jahren Ehe gar nicht mehr. Funktioniert wirklich. Lifehack des Todes.

Katharina:

Sie sind mit dem Vorsitzenden der Deutschen Dracula Gesellschaft, Dr. Mark Benecke befreundet. Wie passen Untote denn in ihr Geschäftsmodell?

Der Tod:

Gar nicht. Das wäre ja auch kontraproduktiv meiner Arbeit gegenüber. Es sei deshalb versichert, dass sich auch der Herr der Maden seiner Sterblichkeit durchaus bewusst ist und seine Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft eher auf der Lust am Grusel bei Vampiren beruht. Das ist jetzt vielleicht etwas desillusionierend und nicht lustig, aber bei Untoten hört der Spaß halt auch auf. Sorry.

»Ich gehe seit ein paar Jahren verstärkt in die Öffentlichkeit. Mein Image-Berater meint, das sei wichtig.«

Katharina:

Wer ziert sich denn ganz besonders, bei ihrem Reiseunternehmen einzusteigen?

Der Tod:

„Wer nicht?“ wäre wohl die passendere Frage. Die Natur hat in jedem Lebewesen einen Überlebensinstinkt eingebaut. Das macht meine Arbeit nicht einfacher, aber ich gebe zu, es wäre auch keine Lösung, wenn sich alle nur noch wie Lemminge die Klippe hinunterstürzen würden. Eine Zwischenlösung wäre schön. Daran arbeite ich. Denn bei den Menschen hat die Todesangst auch viel mit Verdrängung und der Furcht vor dem Unbekannten zu tun. Deshalb gehe ich seit ein paar Jahren verstärkt in die Öffentlichkeit, mache Bühnenshows, schreibe Kolumnen oder gebe Interviews, wie gerade jetzt. Mein Image-Berater meint, das sei wichtig. Wer nicht wirbt, stirbt. Oder so…

»Wir zeigen den Lebensrückschaufilm inzwischen in Ultra HD.«

Katharina:

Wie kann man sich die kurze Strecke zwischen den Welten vorstellen? Erzählen sie den Reisenden Witze?

Der Tod:

Ganz ehrlich: Die Reise ist echt das Letzte. Nun muss ich mir über Kundenbindung allerdings auch keine Gedanken machen. Für deutsche Mecker-Touristen gibt es sogar extra ein Beschwerde-Formular. Es besteht aber kein Grund zur Sorge. Wir haben Tomatensaft, zeigen den Lebensrückschaufilm inzwischen in Ultra HD und wenn es von den Reisenden gewünscht wird, halte ich auch mal die Klappe. Oder philosophiere ernsthaft über Adornos „Dialektik der Aufklärung“ oder den altmeisterlichen Pinselstrich bei dem Gemälde „Die sieben Todsünden“ von Otto Dix. Ich bin da recht flexibel und kann mit meiner Lebenserfahrung durchaus auf individuelle Wünsche eingehen. Ansonsten heißt es: die & travel. Entdecke die Möglichkeiten!

»Durch meine Arbeit zeige ich seit vielen Millionen Jahren, dass es keine Unterschiede gibt.«

Katharina:

Wie hat Keith Richards es eigentlich geschafft, ihrer Gesellschaft bisher zu entgehen?

Der Tod:

Ja, den hätten Einige durch seine Drogen- und Alkohol-Exzesse schon früher bei mir vermutet, das stimmt. Es bleibt aber auch die Erfolgsformel der Tod GmbH, dass unsere Arbeit zum Großteil auf Zufall beruht und keiner Logik folgt. Außer der, das alle mal dran sind. Und keiner weiß wann. Das ist tatsächlich die größtmögliche Gerechtigkeit, auch wenn man in Einzelfällen daran zweifeln mag. Aber nur so ist es möglich, zumindest im Tod keinen Unterschied zu machen. Es spielt keine Rolle, wieviel man besitzt, an welchen Gott man glaubt oder in welchem Land man geboren wurde. Im Grunde zeige ich durch meine Arbeit seit vielen Millionen Jahren, dass es keine Unterschiede gibt. Leider ist die Message noch nicht wirklich bei allen angekommen.

»Noch steht mir das Vermummungsverbot etwas im Wege.«

Katharina:

Mittlerweile sind sie auch Polit-Experte: Die RBB Abendshow befragte Sie kürzlich zum SPD-Sterben. Könnten sie sich vorstellen, wieder stärker in der Politik aktiv zu werden?

Der Tod:

Ach ja, die Politik. Ein tödliches Thema. Nach jeder Wahl stelle ich mir wieder die Frage, ob ich nicht einsteigen sollte. Als AfA, Alternative für Alles: „Ich gebe ihrer Zukunft ein Zuhause.“ Im Ernst, ich glaube, viele Probleme würden sich mit mir lösen lassen. Altersarmut, Wohnungsnot, sogar der Berliner Flughafen. Wegen mir könnten wir morgen aufmachen. Ich halte Brandschutz für völlig überbewertet. Ganz klar, mit mir würde auch die Wahlbeteiligung steigen. Zum Beispiel mit dem Motto: „Mach dein Kreuz, bevor ich deins mach.“ Das würde viele Menschen in die Urne locken… äh, an die Urne locken. Mal schauen. Noch steht mir das Vermummungsverbot etwas im Wege.

»Mit Kutte und Sense wird man bei der Bahn nie kontrolliert. Quasi Schwarzfahren next level.«

Katharina:

Als Tod muss man logischerweise viel unterwegs sein. Wie reist der Sensenmann eigentlich? Und gibt es da Probleme?

Der Tod:

Ich bin ein Tod wie du und ich. Ich reise also recht normal. Zum Beispiel mit der Deutschen Bahn. Und Fahrgäste, die sich dort über Verspätung beschweren, die notier‘ ich mir dann schon mal ganz gern für eine Früh-Abholung. Also Vorsicht! Mit Kutte und Sense wird man bei der Bahn übrigens nie kontrolliert. Quasi Schwarzfahren next level. Dafür werde ich in meinem Outfit am Flughafen schon mal öfter schräg angeguckt. Da wird wohl den meisten erst bewusst, dass sie last minute gebucht haben.

»Von der Altersstruktur der Gäste her haben Kreuzfahrtschiffe und ich häufig genau dieselbe Zielgruppe.«

Katharina:

Ich habe ebenfalls gehört, dass sie auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind. Wie kam das?

Der Tod:

Tatsächlich bin ich da öfter mal als Gastkünstler an Bord. Mich hat es aber auch schon auf meiner ersten Kreuzfahrt 1912 eiskalt überrascht, wie viele Vorzüge diese Form des Reisens hat. Allein von der Altersstruktur der Gäste her haben Kreuzfahrtschiffe und ich häufig genau dieselbe Zielgruppe. Dazu dieser vorzügliche ökologische Fußabdruck. Da kann ich nur sagen: weiter so. Nur Inlandsflüge sind schöner.

Lust auf ein tödliches Vergnügen?

Der Tod live:

12.10.2019, 23:59 Uhr:

Berlin, BKA-Theater

09.11.2019, 20:00 Uhr:

Berlin, Die Wühlmäuse

10.11.2019, 20:00 Uhr:

Berlin, Die Wühlmäuse

#dertod #katharinaweiss #ansgarschwarz #mypmagazine

Mehr von und über Der Tod

endlich-tod.de

facebook.com/the.real.tod

instagram.com/der_tod_official

twitter.com/death_comedy

Interview: Katharina Weiß

Fotografie: Ansagr Schwarz

ansgarschwarz.de

facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie

instagram.com/ansgarschwarz

Omar Apollo

Interview — Omar Apollo

A Longing Spirit

For just one year now, newcomer Omar Apollo has been enchanting the world with his soulful and expressive songs. The big talent of the 22-year-old Mexican-American is to combine emotional worlds that seem incompatible. What a musical find!

10. Juli 2019 — MYP N° 25 »Twilight« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

When we met Luke Pritchard—frontman of the legendary British band The Kooks—last summer for an interview, he drew a rather skeptical image of the music industry. He told us that when he was growing up, being in a band was kind of a working-class thing, whether it was the Gallagher brothers or Paul McCartney. But today, he added, “it’s definitely different and that’s really sad.” Luke told us that, in his opinion, it’s very hard to become a successful artist nowadays unless your parents are rich—because that’s the only way you can afford to spend the time working on music.

Indeed, the times we are living in are hard, especially for those who are not able to unfold their talents because they are not born on the sunny side of life. Nonetheless, there are still some brilliant examples that prove it’s possible to start from zero as an artist and create something extraordinary—as long as you work hard and keep chasing your dreams.

Of course, this sentence sounds more than cheesy, but it’s also true when it comes to Omar Apollo, a 22-year-old American from a small town in Indiana. Since last year, this young man with Mexican roots has been enchanting the world with his soulful and expressive songs. Omar’s big talent is to combine emotional worlds that seem incompatible—melancholy with confidence, vulnerability with strength, relaxation with energy. On top of all this, he smoothly slides between R&B, soul, funk, jazz, and pop.

It was never self-evident that this young musician would become a valuable part of the international music scene. Not so long ago, Omar was trapped in a situation where he couldn’t afford the $30 to put his music up on Spotify. It is only due to the help of a friend who believed in him that we are all lucky today to have such access to his songs (and perhaps also due to the fact that Omar dropped college after just two weeks to fully focus on his music).

A few hours before his concert at Badehaus Berlin and a couple of weeks after the release of his new EP Friends, we met the young musician for an interview and a photo shoot.

»At work, I was having all these musical ideas and when I got home late at night, I was just too tired to work on them.«

Jonas:

You grew up in Indiana, in a small town called Hobart. What kind of place is it? How did it feel growing up there?

Omar:

It’s very different from places like New York City or Los Angeles. There’s no traffic, but a lot of farms, cornfields, and horses—just a big, quiet openness with not much going on, ever.

Jonas:

When I learned that you used to work at a McDonald’s restaurant, I had to think of the time when my friend Max and I came to Berlin, sometimes not being able to pay the rent or even afford a beer in a bar. What made you keep going all the time, working hard every day to chase your dreams?

Omar:

Honestly, I have no clue. I just had to do it, I just had to work—because music also felt like something I had to do. I am always asked what my motivation was, and I talked about that with another artist who was in a similar situation. We both agreed that music has always been our one-and-only purpose and that’s the reason why we just went on. I can’t picture myself doing anything else. I love making music so much, I would die for it. It’s a very crazy feeling, but it’s the truth. Music can make you feel so many different things.

Jonas:

What did your everyday life look like? Going to school, working at McDonald’s, making music—when did you sleep?

Omar:

It was really bad for a while! At some point, I had to cut my hours at the restaurant because every time I came home, I couldn’t do anything. At work, I was having all these musical ideas and when I got home late at night, I was just too tired to work on them, not to mention that everybody in the house was already asleep, which made it impossible for me to make some music. Cutting work hours meant making less money, but it was just enough to eat and live.

»When you love something that much, you’re going to be better at it.«

Jonas:

Our society is based on the idea of performance, success, making money and fitting in. How much courage did it take to drop college after just two weeks in terms of that?

Omar:

It was kind of depressing—but also relieving! I remember going to college and hearing people say, “It’s going to be less packed in a month.” I asked why and they said that a lot of people use to drop out in the first weeks. So, I guess I was one of them quitting pretty early. For me, it felt a little scary because I wasn’t good enough at making music at that time. I was just trying to get by. But when you love something that much, you’re going to be better at it.

Jonas:

How hard and difficult was it to explain your decision to your parents?

Omar:

That was weird. I never told my family before that I wanted to make music—although I was sitting in my room making beats all the time. But they wouldn’t know, they didn’t ask me. So they were kind of surprised when I quit college for music. I mean, I had a really bad GPA, I got into one college out of all, that’s the reason why my parents said, “Just stay at college, try it at least!” But I decided to drop.

»Since your spirit can’t really talk, music is like the language of humans.«

Jonas:

I have to make a very personal and non-objective confession: I’m deeply touched by your song “Trouble”—and I was wondering why’s that all the time. I guess I’ve found an answer, it’s because it combines melancholy with confidence, vulnerability with strength. Is that merging of opposites the secret behind your music?

Omar:

I think so. I always have kind of a longing spirit, there’s a longing for a sense of who I am. But on the other hand, I feel very confident when I’m making music, even though some songs are dealing with being stuck in solitude or loneliness. But to be honest, I don’t really know where I get the melodies from, I don’t know where I get the words from. Making music and creating is like channeling your spirit. And since your spirit can’t really talk, music is like the language of humans. I mean, just ask yourself: Why do humans love music so much? Why do thousands of people come to a show just to watch one other person playing some songs? It’s because music gives you something and this one artist makes you feel something. And at the same time, the artist is also feeling something from all those who came to listen to his music. It’s always an exchange—and a crazy energy thing.

»People believe in you when they see that you are genuine.«

Jonas:

Last year we had an interview with Luke Pritchard, the frontman of The Kooks. He said that it’s very hard to become a successful artist nowadays unless your parents are rich—because then you can afford to spend the time working on music. Luke told us that when he was growing up, being in a band was kind of a working-class thing, whether it’s the Gallagher brothers or Paul McCartney. What challenges did you face in your life in terms of that?

Omar:

I mean, I couldn’t afford the $30 I needed to upload my music on Spotify, I didn’t have a dime. I was lucky that I could borrow the money from a friend who has always been believing in me—and people believe in you when they see that you are genuine which, in my opinion, comes from just trying to be a good person.

»I told my parents that they have to stop worrying about money and that everything will be fine.«

Jonas:

Sometimes thirty bucks can mean the world…

Omar:

That literally changed my life! When I was younger, my mom was always stressing about money. She constantly said, “We don’t have any money. We don’t have any money.” I was doing what I could to help. When my dad needed ten bucks, I gave it to him. But I also told my parents that they have to stop worrying about it and that everything will be fine. They asked me, “How can’t you be worrying about it? We have to pay bills!” And I answered, “Just stop thinking about it, there will be a way.” One time I needed $10 so badly, I really needed it because I had to pay my rent and I was $10 short. The landlord didn’t give a fuck and I didn’t know what to do. I walked outside and there was a lady who asked me if I could help her move her stuff from the garage into the house—and she gave me ten bucks.

Jonas:

Some people call it “ordering from the universe.”

Omar:

Yeah, God and the universe aren’t letting me fuck up.

Jonas:

How can we as a society do better to promote all those kids who are struggling with life conditions where it’s hard for them to unfold their talents?

Omar:

Support your locals! Tell your friends about them, go to their shows, buy their stickers, repost their stuff! But don’t fake it, support them just when you really like what they do. I was always afraid that people feel sorry for my situation and support me because of that. You can tell when someone deserves it, you know? I just needed someone who honestly said, “I really like your music, man!” That was enough for me for the whole week.

»The times are over when I didn’t want to do anything in my life. But I’m still young and naïve.«

Jonas:

What do your parents say today, witnessing you travel the world and be praised by so many people that like your music? Do they worry less now? Have they calmed down a little bit?

Omar:

My dad loves it, but my mom is much more worried than before. She just sees this young dude travel the world alone, she’s always asking if I get enough sleep and all those mom things. My dad is a lot cooler about it. But all in all, they are really motivating. I mean, the times are over when I was super-exhausted, tired and anxious—when I didn’t want to do anything in my life. But I’m still young and naïve. My parents always text me “¡échale ganas!” It’s a Spanish saying which means “Give it all you’ve got and keep trying!”—but in a cool way. That’s how they have paved my way.

#omarapollo #mypmagazine #maximiliankoenig

More about Omar Apollo:

omarapollo.com

facebook.com/omarapollomusic

instagram.com/omar.apollo

Photography by Maximilian König:

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Interview by Jonas Meyer:

Editing by Benjamin Overton:

Samuel Finzi

Interview — Samuel Finzi

Von Märchen und Machtverhältnissen

In »Allmen und das Geheimnis der Dahlien« hilft Samuel Finzi in der Rolle des Dieners Carlos seinem noblen Chef bei der Mordermittlung. Finzi erklärt uns, warum der Beruf des Dieners noch lange nicht ausgestorben ist.

7. Juli 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Lea Bräuer

In „Allmen und das Geheimnis der Dahlien“, dem dritten Film der ARD-Reihe „Allmen“, wird der feingeistige Privatier Johann Friedrich von Allmen erneut eher zufällig zum Ermittler. Sein mysteriöser Diener Carlos, gespielt von Samuel Finzi, hilft ihm, den Mörder zu jagen. Wenige Wochen vor der Erstausstrahlung am 13. Juli haben wir mit Samuel Finzi über große Märchen und uralte Machtverhältnisse gesprochen.

Katharina Weiß:

Die „Allmen“-Reihe besticht durch ihren herrlich snobistischen Humor und die zeitlose Eleganz der Bilder. Wie sehr entspricht von Allmens Ästhetik ihrem eigenen Geschmack?

Samuel Finzi:

Mein persönlicher Geschmack spielt keine Rolle. Das Dargestellte ist die Sprache dieser Filmreihe. Dort erzählt man die Geschichten von Johann Friedrich von Allmen, der zu den gehobeneren Kreisen der Züricher Gesellschaft gehört. Mir gefällt zuerst die Geschichte, mit der Ästhetik befasse ich mich dann später. Ich mag die Art und Weise, wie dort ganz groß gemalt wird. Die Bilder sind schön, weil sie von Allmen und auch meiner Figur entsprechen.

»Menschen stellen sich gerne eine heile Welt vor, in der alle so hübsch sind und so elegant. Der Mensch ist so, spätestens seit es Filme gibt.«

Katharina Weiß:

Dem Film haftet eine Sehnsucht nach dem Dandytum und der Ära der Gentlemen an. Woraus speist sich ihrer Meinung nach diese Nostalgie?

Samuel Finzi:

Menschen stellen sich gerne eine heile Welt vor, in der alle so hübsch sind und so elegant – eine Welt, in der alle gut erzogen sind und Manieren haben. Und gute Autos fahren und tolle Kunstwerke sammeln. Der Mensch ist so, spätestens seit es Filme gibt.

Katharina Weiß:

Der Habitus von Johann Friedrich von Allmen und der Schnitt der Dialoge sind ungewöhnlich für das deutsche Fernehen. Wie würden Sie die spezielle Haltung des Films beschreiben?

Samuel Finzi:

Wir bewegen uns im Spektrum des unrealistischen Films, der die Fantasie des Zuschauers weiter beflügeln soll. Solche Filme sind große Märchen – genau wie die Kriminalgeschichten von Sherlock Holmes.

»Es gibt weiterhin ›die da oben‹ und ›die da unten‹ – das Konzept ist alles andere als ausgestorben.«

Katharina Weiß:

Der Beruf ihrer Figur ist in unseren Breitengraden beinahe ausgestorben. Was treibt Diener Carlos an?

Samuel Finzi:

Was ist denn heute eine Sekretärin oder ein Assistent? Die erledigen dieselben Aufgaben, unter anderem Kaffee für den Chef machen, Tickets fürs Theater besorgen oder die Hemden zur Reinigung bringen… Es gibt weiterhin „die da oben“ und „die da unten“ – das Konzept ist alles andere als ausgestorben. Meine Figur im Film weiß um diese Dinge, bleibt in sich aber sehr rätselhaft. Der Zuschauer weiß noch nicht, woher Carlos kommt und was ihn nach Zürich verschlagen hat. Ich habe mir dazu eine Hintergrundgeschichte angelegt. Aber wie so oft sind die Fragen spannender als die Antworten darauf.

»Warum bilden sich manche Menschen ein, über anderen zu stehen?«

Katharina Weiß:

Auch in Oskar Roehlers Gesellschaftssatire „Herrliche Zeiten“ gaben Sie den Sklaven – welche Rolle spielen Hierarchien in ihrem Leben?

Samuel Finzi:

Ich versuche mir einzubilden: gar keine. Aber Hierarchien geben selbstverständlich Strukturen und Ordnung. Die zu erforschen ist hochspannend. Warum bilden sich manche Menschen ein, über anderen zu stehen? Warum nehmen sie sich die Macht heraus, auch über diese Anderen zu entscheiden? Und warum akzeptieren diese Anderen das? Das muss anscheinend irgendwo in der Natur des Menschen liegen. Da kommen wir aber in ganz tiefe Gewässer. Und müssen jetzt anfangen, über Kapitalismus zu reden…

Katharina Weiß:

Wann war das letzte Mal, dass sie sich jemandem überlegen gefühlt haben?

Samuel Finzi:

Es liegt mir fern, so zu denken. Ich versuche kein Gefühl zuzulassen, indem ich mich besser fühle. Als Kind spielt das eine große Rolle: sich überlegen fühlen, der Stärkere sein. Mit dem Alter versuche ich, mir meine Zeit für wichtigere Dinge einzuteilen.

»Weinen ist das Einfachste. Echtes Lachen zustande zu bringen, ist viel schwerer.«

Katharina Weiß:

Das letzte Mal, dass sie im Theater spontan geweint haben?

Samuel Finzi:

Neulich. Weinen ist das Einfachste. Echtes Lachen zustande zu bringen, ist viel schwerer.

Katharina Weiß:

Das letzte Mal, dass Sie von einem wiederkehrenden Albtraum heimgesucht wurden?

Samuel Finzi:

Hatte ich seit langem nicht mehr.

Katharina Weiß:

Das letzte Mal, dass Sie mit Til Schweiger gesprochen haben?

Samuel Finzi:

Gestern Abend um 21 Uhr. Wir drehen gerade den zweiten Teil von „Klassentreffen“, da haben wir vor und hinter der Kamera miteinander gesprochen.

Katharina Weiß:

Das letzte Mal, dass Sie unbekanntes Land erobert haben?

Samuel Finzi:

Durch eine Rolle, die ich seit Kurzem spiele. Das Stück heißt „Kommt ein Pferd in die Bar“. Ich gebe dort einen Entertainer, einen Stand-up-Comedian am Ende seines Lebens. In diesem Rahmen musste ich über zwei Stunden alleine auf der Bühne stehen. Das Stück läuft noch am Deutschen Theater.

Katharina Weiß:

Das letzte Mal, dass sich von jemandem verabschieden mussten?

Samuel Finzi:

Das war von einem Menschen, der nicht mehr lebt. Im März, es war ein sehr guter Freund von mir.

#samuelfinzi #katharinaweiss #leabraeuer #mypmagazine

Fotografie: Lea Bräuer

Interview: Katharina Weiß

David Zilk

Editorial — David Zilk

»The Wall« is existing

At the US-Mexican border close to Tijuana, David Zilk witnessed that Donald Trump's campaign promise »The Wall« is not just a concept. It has been existing for years and left David with a queasy feeling.

26. Juni 2019 — MYP N° 25 »Twilight« — Photography & Text: David Zilk

I am German, living in New York City since 2015. In June this year, I went to California to witness »The Wall« with my own eyes. Because it is already there – and for a long time.

Since Trump campaigned in 2015, it has been in the news almost every week: The promise to invest billions of Dollars to build a huge physical barrier along the US-Mexican border to keep Mexicans out of the US. The political narrative has changed over time since Democrats constantly pushed back and Mexico obviously won’t pay for the wall as suggested in his campaign. Nonetheless, the topic is not off the table and in fact it caused the longest US government shutdown ever in US history in 2018-2019 because of political fights around funding as well as a declaration of national emergency by Trump in February this year.

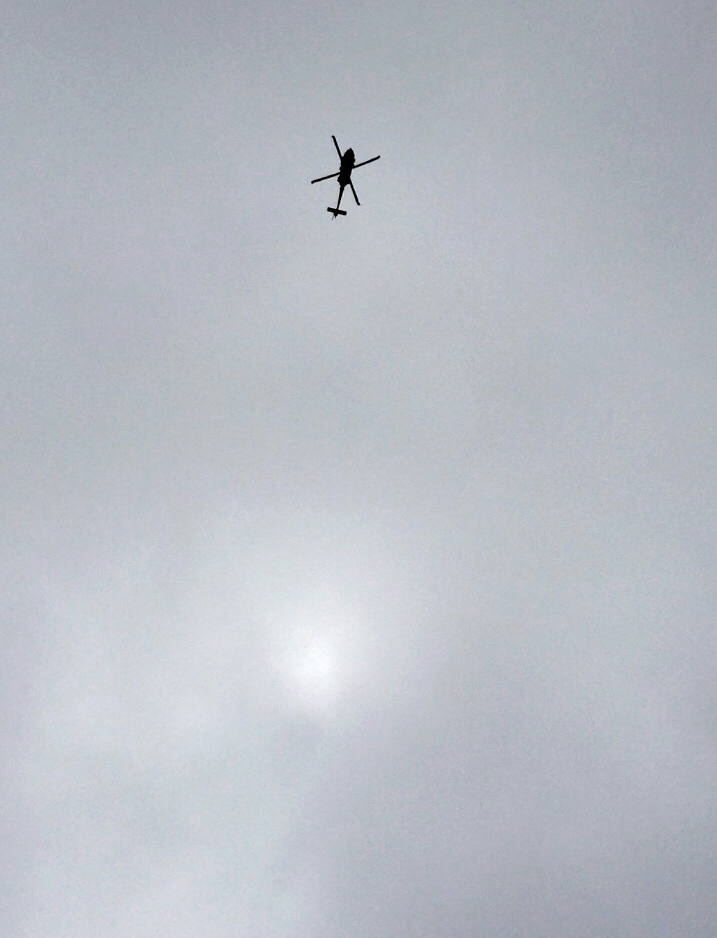

As someone who was born in East Germany in 1987, walls and their impact on people and society have a special meaning to me. I wanted to see what the already existing part of the US wall looks like so I walked a long way in a kind of desert-like area, close to the beach on the US side near Tijuana, Mexico.

Nobody was there, except helicopters flying around, observing the area. It was a pretty strange, uncomfortable feeling walking closer to the wall that was also on the beach and in the water itself. On the Mexican side, I could see residential houses literally just a few feet away from the actual wall structure that is made of steels. People were walking directly at that barrier. If there would not have been a car from the US border patrol stopping me, it would have been possible to shake hands with the people on the other side.

When I walked back through the outback area, I was shocked to see tons of clothes and worn-out shoes in the bushes as well as on the street. I looked closer and the labels inside showed “Made in Mexico”. I don’t know why all of that wasn’t removed from the area, but I can imagine the story behind…

#davidzilk #thewall #usa #twilight #mypmagazine

Photography & Text: David Zilk

Alle Farben

Interview — Alle Farben

Nachtschwärmer auf Tour

Ab Dezember geht Alle Farben zum ersten Mal auf Live-Tournee. Kurz vor Veröffentlichung seines neuen Albums »Sticker on my suitcase« haben wir den Produzent und DJ zum Interview getroffen.

21. Juni 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Interview: Katharina Weiß, Fotos: Steven Lüdtke

Produzent und DJ Alle Farben geht erstmals auf große Live-Tournee und bringt ab Dezember die Klangwelten des Deep und Tech House, die er seit Jahren so virtuos mit eingängigen Popmelodien verbindet, von den Clubs in die Konzerthallen.

Kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums „Sticker on my suitcase“ treffen wir den 34-jährigen Berliner in der Mysliwska, einer kleinen Barinstanz am Schlesischen Tor. Der Laden rangiert zwischen Schrammelkneipe und Szenedisco und versprüht dabei einen ähnlich unaufgeregten Charme wie Alle Farben, der im benachbarten Graefekiez groß wurde und heute als Aushängeschild eines internationalen und zudem radiotauglichen Berliner Sounds um den Globus tourt.

»Es kann einem langfristig mehr bringen, wenn man sich ein bisschen um die eigene Gesundheit kümmert.«

Katharina:

Du hast 2013 in einem Interview gesagt, dass dir das Kochen als das einzige Hobby geblieben sei, das du ganz für dich alleine hast. Hat sich diese Situation in den letzten sechs Jahren verändert?

Alle Farben:

Es ist noch sehr viel Sport dazugekommen. Ein Hobby, das mir unglaublich viel zurückgibt. Ich brauche weniger Schlaf, bin fitter auf der Bühne und habe mehr Durchhaltevermögen. Heute wache ich nach einem Show-Marathon am Wochenende – mit nur drei oder vier Stunden Schlaf pro Nacht – auf und sage mir grinsend: „Ach, war doch gar nicht so schlimm.“ Ich musste aber erst mal lernen, dass mir das so viel gibt.

Katharina:

Wie bewertest du deine Vergangenheit? Vor deiner Produzenten- und Performer-Karriere hast du in Bars gearbeitet und vermutlich einen anderen Lebensstil verfolgt.

Alle Farben:

Absolut. Ich habe die Nächte durchlebt und das möchte ich auch nicht missen. Aber es kann einem langfristig mehr bringen, wenn man sich ein bisschen um die eigene Gesundheit kümmert.

»Die Interaktion mit dem Publikum kann anfangs beängstigend wirken.«

Katharina:

Du selbst trittst bei deiner Kunst stark in den Hintergrund. Oft lädst du andere Künstlerinnen und Künstler dazu ein, dir ihre Stimme zu leihen. Mit welcher Perspektive blickst du auf deine eigene Performance?

Alle Farben:

In die Performer-Rolle musste ich erst reinwachsen. Und seitdem wir auch Musikinstrumente und Gesang auf der Bühne mit dabeihaben, sehe ich mich auch mehr als Entertainer. Jetzt sind wir zu einer echten Show gewachsen. In den ersten Jahren habe ich mich hinter dem Pult versteckt. Getanzt habe ich zwar immer viel, aber die Interaktion mit dem Publikum kann anfangs beängstigend wirken. Ich habe mich da in kleinen Schritten herangetastet und versucht, mir diesen Mut selbst zu geben. Jetzt freue mich sehr darauf – aber die letzten vier Entwicklungsjahre waren nötig. Ich bin froh, dass Alle Farben immer langsam gewachsen ist.

»Mir ist vor allem eine schöne Atmosphäre wichtig, die die verschiedenen Zuschauer zusammenbringt.«

Katharina:

Welche Ästhetik hast du dir für diese erste große Live-Tour im Dezember 2019 ausgesucht?

Alle Farben:

Ich habe viele Gastmusiker – vor allem meine Feature-Sänger – auf der Bühne, die zusammen die Akustik-Vorband bilden. So lernt der Zuschauer sie schon mal kennen, bevor sie später zusammen mit mir ihre Lieder performen. Dafür haben wir eine Wohnzimmernische auf der Bühne geschaffen. Mir ist vor allem eine schöne Atmosphäre wichtig, die die verschiedenen Zuschauer zusammenbringt. Für mich ist es das aufregendste Projekt der letzten Jahre. Wenn sich ein Album nicht verkauft, dann ist das schade. Aber wenn die Tour sich nicht verkauft, dann stehen da drei Leute – und ich habe viel in die Waagschale gelegt, um diese Shows zu ermöglichen.

»Ich arbeite gerne eng mit Künstlern zusammen, deren Stimme und Persönlichkeit die Geschichte des Songs genau transportieren.«

Katharina:

Du hast gemeinsam mit James Blunt vor wenigen Wochen den Song „Walk Away“ veröffentlicht. Was hat dich daran gereizt, mit einem der größten Singer-Songwriter unserer Pop-Ära zusammenzuarbeiten?

Alle Farben:

Zu 90 Prozent singen bei mir die Künstler den Song, die ihn auch mit mir geschrieben haben. Die haben meistens die ideale Stimme für ihr eigenes Lied. Ich arbeite gerne eng mit Künstlern zusammen, deren Stimme und Persönlichkeit die Geschichte des Songs genau transportieren. Zu „Bad Ideas“ etwa passt Chris Gelbudas rauchige Stimme und bei „Little Hollywood“ war Janieck Devy perfekt dafür, weil er so ein kleines Rowdy-Kind ist. Im Fall von James Blunt war es aber ein Pitch: Wir hatten die Chance, die Musik für seinen Gesang vorzuschlagen. Und das hat mich bei dem Song gereizt. Als wir zusammen das Musikvideo gedreht haben, war ich vor allem von seiner Arbeitsweise begeistert: Bei ihm kommt zuerst die Arbeit – und wenn man die vom Tisch hat, dann kann man noch ein bisschen quatschen.

»Dein Song kann noch so toll sein: Wenn du ein Arschloch bist, dann kommst du nicht weit.«

Katharina:

Wie würdest du deine Arbeitsphilosophie beschreiben?

Alle Farben:

Es ist ein „People‘s Business“ – man ist immer von Menschen abhängig. Dein Song kann noch so toll sein: Wenn du ein Arschloch bist, dann kommst du nicht weit. Selbst wenn dir jemand „nur ein Wasser bringt“ (macht Anführungsstriche in die Luft): Du musst jedem auf Augenhöhe begegnen und zu jedem so nett sein wie zum großen Plattenboss. Manchmal ist diese Person letztendlich entscheidend. Die Sekretärin bringt dir das Wasser und findet dich toll, während der Chef dich zuerst übersieht. Aber er hört dann von seiner Sekretärin: „Die Person war super angenehm, arbeite doch mal mit dem.“ Ich versuche immer, ein positives Arbeitsklima für alle zu schaffen.

Katharina:

Du kannst wahrscheinlich nicht mehr in denen Clubs das Tanzbein schwingen, in denen du selbst auflegst – weil das mit neugierigem Publikum bestimmt wenig Spaß macht. Gibt es Orte, an denen du dich austoben kannst? Vielleicht das Fitnessstudio?

Alle Farben:

Da werde ich auch erkannt. Aber es gibt anonymere Technoclubs, das Berghain zum Beispiel. Da geht das schon mal. Aber ich gehe generell weniger privat feiern – dafür bin ich mittlerweile zu viel auf Reisen.

»Eine Woche Strandurlaub ist eine Katastrophe für mich.«

Katharina:

Dein neues Album ist überhaupt stark vom Reisen inspiriert. Welche Begegnungen auf diesen Pfaden haben dich nachhaltig beeindruckt?

Alle Farben:

Ich überwintere immer zwei bis drei Monate in Asien. Dort bin ich kein großer Star, aber ich darf hier und da mal einen Gig spielen, damit mir nicht langweilig wird. Eine Woche Strandurlaub ist eine Katastrophe für mich. Aber ich erinnere mich an eine kleine Bar in Vietnam, in der ich aufgetreten bin. Mein Reisebegleiter hatte Geburtstag und wir sind einen Tag davor in diesem kleinen Club aufgeschlagen. Dort haben wir gefragt, ob ich am nächsten Tag auflegen darf. So haben wir seine Geburtstagsparty umsonst bekommen. Und es war herrlich, in so einer kleinen Kaschemme für betrunkene Vietnamesen und Russen zu spielen.

»Neue Freunde habe ich schon sehr lange nicht mehr gefunden.«

Katharina:

Wie schwer fällt es dir, neue Freunde zu finden?

Alle Farben:

Neue Freunde habe ich schon sehr lange nicht mehr gefunden. Ich habe die alten behalten. Und das ist nicht immer einfach. Dafür muss man arbeiten und viel tun. Über den beruflichen Weg und durch den Erfolg habe ich auch einige Leute verloren. Man kann sich manchmal eben nicht mehr so kümmern und weniger vor Ort sein. Zum Thema neue Freunde finden habe ich immer den Beigeschmack der Frage: Warum mögen die mich? Mögen die wirklich mich? Oder ist es die Musik? Der Fame? Das Geld? Und dieses Gefühl wäre gegenüber jemandem, der es ehrlich meint, nicht fair. Weil man selbst schon vergiftet in die Freundschaft geht.

»Ich durfte fabrizieren, was ich wollte. Es musste nur schmecken.«

Katharina:

Du hast einen sehr interessanten Wikipedia-Artikel. Gleich der erste Satz lautet: „Frans Zimmer wuchs mit seinem Bruder Aaron in Berlin-Kreuzberg auf, dem Stadtteil, in dem er bis heute lebt und arbeitet. Seine Eltern betreiben einen Altwarenladen. Nach der Oberschule wollte Zimmer zunächst Malerei studieren, scheiterte jedoch an der Aufnahmeprüfung an der Universität der Künste in Berlin. Eineinhalb Jahre machte er eine Ausbildung zum Grafikdesigner an einer Privatschule. Er brach die Ausbildung ab und verdiente in den folgenden Jahren sein Geld mit Gelegenheitsjobs – zuletzt dreieinhalb Jahre als Konditor in einem Berliner Café. Zudem verkaufte er in Kneipen selbstgemachte Postkarten und malte Bilder, die er günstig verkaufte oder an Freunde verschenkte.“ Welche Rolle spielt Scheitern in deinem Leben?

Alle Farben:

Das ist nicht immer eine Katastrophe. So ein Korb hat mich nie abgeschreckt. Ich habe viele Sachen ohne Chef ausprobiert und dadurch hat man nicht denselben Druck. Ich musste nur meine Miete zahlen und essen können. Ansonsten habe ich immer gemacht, worauf ich Lust hatte. Als Quereinsteiger -Konditor zu arbeiten ist theoretisch ja nicht möglich, da das ein geschützter Beruf ist, aber in dem Laden haben wir das irgendwie hinbekommen. Und dann hieß es nur: „Morgen brauchen wir vier Kuchen“ – und ich durfte fabrizieren, was ich wollte. Es musste nur schmecken. Neben den Postkarten habe ich auch Pralinen gemacht und diese in Kneipen verkauft. Und wenn ich genug zusammenhatte, bin ich in der Bar versackt.

Katharina:

Du sagtest eben, dass du etwas schüchtern bist, was das Sprechen auf der Bühne angeht. Aber ist es nicht viel beängstigender, fremde Leute in Bars anzuquatschen um ihnen Kleinkunst zu verkaufen?

Alle Farben:

Klar, das war eine Überwindung. Und Bier hat auch geholfen. Das brauche ich nicht, wenn ich auf die Bühne gehe. Und darüber bin ich auch froh. Ich kenne sehr viele Künstler, die nicht nüchtern auf die Bühne gehen können – genau wegen dieser Ängste.

»Ich weiß nicht, ob ich nochmal denselben Vertrag unterschreiben würde.«

Katharina:

Du hast in Interviews schon öfter die Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit mit einem Major-Label verhandelt. Was ist da der aktuelle Stand?

Alle Farben:

Major Labels sind nicht alles. Man kann aber viel Positives von ihnen mitnehmen. Ich empfinde die gemeinsame Vergangenheit bisher als produktiv. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal denselben Vertrag unterschreiben würde.

Katharina:

Das Thema unserer aktuellen Ausgabe ist „Zwielicht“, wir nähern uns auf abstrakten Wegen der Dämmerung. Wo findet man Grauschattierungen in deinem Leben?

Alle Farben:

Überall. Sie passen gut zur Nacht und dem Nachtleben, das viele Facetten hat – und deshalb passen sie auch sehr gut zu mir als Mensch.

#allefarben #stickeronmysuitcase #mypmagazine

Mehr von und über Alle Farben:

alle-farben.com

facebook.com/allefarbenofficial

instagram.com/allefarben_official

Mehr von und über die Mysliwska Bar:

Schlesische Str. 35, 10997 Berlin, Mo-So 19:00 Uhr bis open end

Fotografie: Steven Lüdtke

Interview: Katharina Weiß

Charlie Cunningham

Interview — Charlie Cunningham

Hype Is A Dodgy Thing

With »Permanent Way,« singer-songwriter Charlie Cunningham has now released his second album. Artistically it’s very touching and musically it’s quite unique—but that's something the modest Brit doesn’t want to hear about.

12. Juni 2019 — MYP N° 25 »Twilight« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

We have to be honest: The reason that the following interview came about is a very personal one. When Maximilian König and I were traveling in the woods of the Uckermark to produce a film at the end of March, we received a promo mail from Annett Bonkowski, our dear contact person at Verstaerker. In her message she introduced a certain Charlie Cunningham, who would release his second album in June.

In Annett’s promo mails, there are always interesting personalities from the music business, and you can often discover new music in a much more personal fashion than the cold algorithmic engines of Spotify could ever afford.

In this particular case, after a long, breezy day of shooting in the woods, we got into our car, checked our emails, glanced trough Annett’s message, and clicked on the attached YouTube link to the song “Permanent Way.” While the video was still buffering (network coverage in Germany is terrible), we hit the road. After a few moments we were on a foggy country road somewhere in the Uckermark. The dusk was just starting, the scenery seemed almost surreal, and suddenly out of nowhere the music started. Max and I looked at each other and said almost at the same time: „We have to meet this guy!“ Nothing could have fit the landscape and the mood better at this moment than this song.

Fast forward a few weeks to just before the European elections, and we are sitting with Charlie Cunningham in a small meeting room in BMG’s offices near the Gendarmenmarkt in Berlin. This Brit is the best example of what it feels like when Europe grows together, at least musically. Charlie is from tranquil Bedfordshire—situated between Birmingham and London—but eventually decided to relocate to Seville for two years where he learned the special technique of Spanish flamenco guitar. He then moved to London, and several EPs later, released his widely acclaimed debut album Lines in 2017. Now Charlie’s second album is here, which bears the name Permanent Way, just like its titular song. Everyone should find out for themselves how this wonderful record feels. For us it will always be the foggy Uckermark in late March—after a long day in the woods, just before dusk.

»Europe is quite a big deal for me in every kind of aspect.«

Jonas:

At the moment, it feels like more people are talking about Europe than ever before. What does Europe mean to you? First, in general terms, and second, in musical terms?

Charlie:

I’m very proud to be European. Europe, to me, means a melting pot of cultures and ways of life that feels amazing to be a part of. Being from the U.K., you know, we’re kind of a separate island, so it’s lovely to have some feeling of togetherness. Everything that is going on at the moment is quite heartbreaking for me and for lots of people. But it’s not over yet, so let’s see what happens.

As far as musically, I’ve spent a lot of time in Spain, learning the Flamenco way of playing guitar. I love traveling around Europe, listening to all the different types of music that you hear. So, Europe is quite a big deal for me in every kind of aspect.

»When I’m in London, I think I miss the quiet, the green, and, when I’m waking up in the morning, not to hear any sirens or shouting.«

Jonas:

You’re a person that seems to travel a lot. What do you miss most about Bedfordshire when you’re on the move? And what do you miss about Seville when you’re not there?

Charlie:

Oh man! About Seville, I miss everything—the weather, the food, the pace. I live in East London, that’s got quite a fast pace. Seville is amazing, it’s a mixture of all sorts of creative people. I grew up in the countryside right on the edge of Buckinghamshire and Bedfordshire. When I’m in London, I think I miss the quiet, the green, and, when I’m waking up in the morning, not to hear any sirens or shouting—the sound of the city.

Jonas:

What did growing up in Bedfordshire mean to you?

Charlie:

I felt really cut off there which was great because I was permanently outside—me and my friends were always on our bikes. And it was local, everyone knew each other. You could walk down the street and see people you know everywhere.

»I needed to do an album like ›Lines‹ first which was basically to show what kind of songwriter I am.«

Jonas:

In the press kit we got, you say that you were planning an album like Permanent Way a long time ago. What kind of album did you want to create back then? What did you have in mind?

Charlie:

I think, back then, I loved the idea of being quite adventurous with instrumentation, with the types of songs, creating contrasting atmospheres that all kind of work together. But I needed to do an album like Lines first which was basically to show what kind of songwriter I am. It was about the fundamental of the song, and about giving some context to myself to anyone who might be listening to me. So, with the next record, Permanent Way, you already have that context.

Jonas:

If Lines stands for simplicity, what would you say Permanent Way stands for, if you could reduce it to one word?

Charlie:

One word is hard, I’m not sure if I’m able to. People talk about the second album being a “pressure album,” but for me, the debut album was the difficult one. It was a big relief that it came out how it was and that the people liked it. So I felt quite liberated. On Permanent Way, there’s kind of a freedom, I didn’t feel any pressure on my shoulders because I think I knew what I was doing. Maybe the word you were asking for is freedom in the end.

»I’m more interested in people generally and their interactions.«

Jonas:

Recently we had an interview with a movie director. He told us that, for him, creating roles and characters is all about watching people and observing them on the streets, in cafés, or wherever. Is it the same with writing a song?

Charlie:

Yeah, I think so. Musicians often write about themselves and their emotions which is important and valid. But it’s mainly interesting for the person who writes the song. I’m more interested in people generally and their interactions—especially nowadays, it’s pretty crazy.

Jonas (shows his smartphone):

… and this little thing is more important than personal contact.

Charlie (laughs):

Absolutely! It seems to be more important than anything else. That’s actually something I’m also looking at. I mean, there’s personal stuff in this little thing, too, but you have to be aware of what you’re thinking and feeling.

»It’s pretty grey in Catford, South London, so it’s nice to have a little percentage on the album made in California.«

Jonas:

You’ve been in Los Angeles for a while creating your new record…

Charlie:

… yes, but just for two weeks. Eighty to ninety percent of the record was done in London.

Jonas:

L.A. seems to be the prototype of a busy city. How did you perceive the city of Los Angeles in a time when you were working on such a thoughtful record like Permanent Way?

Charlie:

I absolutely know what you mean. I’d written all the songs first, so I wasn’t going there to find the inspiration. I used to spend the whole day in the studio, so I wasn’t really in L.A., to be honest. Actually, there was just one reason to go there. I met Rodaidh McDonald—who is an award-winning music producer—in London and I told him that I would love to record a couple of tracks with him. But he said that he was just moving to Los Angeles why I decided to fly over for a couple of weeks. It was a nice contrast to Catford, South London, where the rest of the record was recorded. It’s pretty grey there, so it’s nice to have a little percentage on the album made in California.

»All that imagery is trying not to be too distracting from the song when you’re watching the video.«

Jonas:

In the music videos you released over the last few weeks, there’s always a kind of black-and-white theme in the form of moving visuals captured in nature. What does this visual element mean to you?

Charlie:

All that imagery is trying not to be too distracting from the song when you’re watching the video, it’s trying to keep some consistency with everything. These shots are pretty lovely, but they are also quite dark and moody. There’s a beauty in it that is never overwhelming. These visuals try to draw a fine line and to create a setting that is not overpowering.

Jonas:

How did you get the idea?

Charlie:

The idea came from the album cover which is a beautiful image taken by my friend Peter Banks. It’s funny because it looks like a wonderful setting out in nature, but actually it’s in the Hackney Marshes in the north of London—the little bit of nature that is existing there. It just felt like a thing that we wanted to explore, and so we went back and took all those other photos and videos based on that one.

»I think the definition of music by genre and all that other stuff becomes more and more meaningless.«

Jonas:

I found a lot of articles about you that try to describe your very special musical style. I think music has always been defined by its genre or character—pop, rock, indie, ambient, whatever. Shouldn’t we start to define music by the effects it can have, by the emotions it can cause in humans?

Charlie:

That would be awesome. I think the definition of music by genre and all that other stuff becomes more and more meaningless. This approach is just boring and out of date because today, it’s all crossing over. I’ve been making music for quite a while and people still come and ask, “What type of music do you make?” It’s really hard to answer, I have to throw lots of words in to describe that. I mean, I’m just creating environments and atmospheres—and I don’t want to use words like melancholic, sad or uplifting for that.

Jonas:

The way you play your guitar is very unique. Would you say you created something really new with your sound? Would that even matter to you?

Charlie (smiles):

I certainly wouldn’t want to say if I thought I did. I mean, every musician sounds different, so it’s generally not possible for anyone else to sound like Charlie Cunningham and the other way around. But to be honest, my guitar style is just the regular Flamenco guitar technique that I learned in Seville. What makes it very personal and individual is the combination of all my experiences and interests, that’s my thing. I grew up listening to a lot of music: punk, ambient, heavy metal music, also bands like Radiohead or Sigur Rós. I think that all influenced who I am and how I sound, that’s just honest to me.

»We live in a society now where things feel very immediate and quick-fire, maybe there’s a void of meaning.«

Jonas:

In the last few years, neo-classical music artists like Nils Frahm, Ólafur Arnalds or Luke Howard have become more and more successful. They fill entire concert halls with their very ambient, melancholic, quiet, and touching music. Do you have an explanation why this kind of music has become so popular?

Charlie:

I don’t really know, but I guess people have a longing for depth and they want something that feels kind of emotional. We live in a society now where things feel very immediate and quick-fire, maybe there’s a void of meaning—and this type of music connects with people a little bit more.

Jonas:

I heard that you’re a person that doesn’t like to be in the spotlight. How do you deal with it when people call you “the next big thing?”

Charlie (laughs):

It’s the music industry people, they say shit about everyone all the time. That stuff comes and goes—and as long as I can avoid that, that’s definitely better. Hype is a dodgy thing, don’t believe it!

#charliecunningham #permanentway #mypmagazine #maximiliankoenig

More about Charlie Cunningham:

charliecunningham.com

facebook.com/charliecunninghammusic

instagram.com/cunninghamcharlie

twitter.com/charlie_c_music

Photography by Maximilian König:

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Interview by Jonas Meyer:

Editing by Benjamin Overton:

Lars Montag

Interview — Lars Montag

How To Tell A Good Story (Fast)

Nach seinem Kinofilm »Einsamkeit und Sex und Mitleid« meldet sich Regisseur Lars Montag nun mit einer Netflix-Serie zurück. »How To Sell Drugs Online (Fast)« basiert auf der wahren Geschichte des Drogen-Onlinehändlers Shiny Flakes, aber die Serie ist vor allem eines: eine Hommage an die Freundschaft und das Erwachsenwerden.

5. Juni 2019 — MYP N° 25 »Zwielicht« — Interview: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als am 26. Februar 2015 schwer bewaffnete Polizisten das Kinderzimmer von Maximilian S. stürmten, war plötzlich alles vorbei. Seit Dezember 2013 hatte der 20-Jährige aus der elterlichen Wohnung in Leipzig heraus einen Onlineshop für Drogen aller Art betrieben und damit etliche Millionen Euro Umsatz gemacht. In nur 15 Monaten hatte S. unter dem Namen Shiny Flakes Tausende Bestellungen in seinem Shop im Darknet erhalten und als verlässlicher Dienstleister über die Zeit etwa 600 Kilogramm Drogen in alle Welt verschickt. Zusammen mit dem Lagerbestand von 320 Kilogramm, den die Polizei in seinem Kinderzimmer fand und der zu dem Zeitpunkt einen Marktwert von etwa 4,1 Millionen Euro hatte, summierte sich die polizeilich registrierte Gesamthandelsmenge auf knapp eine Tonne – einer der größten Drogenfunde in der Geschichte der Bundesrepublik. Bis zu seiner Festnahme hatte Maximilians Mutter keinen blassen Schimmer, was der Sohnemann so trieb in seinem Zimmer.

Diese fast unglaubliche und filmreife Story dient nun als Vorlage für eine neue Netflix-Serie. In „How To Sell Drugs Online (Fast)“ bastelt sich der introvertierte Teenager Moritz, liebevoll gespielt von Maximilian Mundt, in seinem Kinderzimmer ebenfalls einen anonymen Drogenshop im Darknet zusammen – nur dass Moritz im Gegensatz zu Maximilian S. nicht in einer Großstadt wie Leipzig wohnt, sondern in einem fiktiven 28.000-Seelen-Kaff namens Rinseln. Treu zur Seite steht ihm dabei sein bester und einziger Freund Lenny, der – gespielt von Danilo Kamperidis – durch eine schwere Krankheit an den Rollstuhl gefesselt ist und mit seinen außerordentlichen Programmierfähigkeiten ebenfalls allen Nerd-Klischees entspricht.

Die Parallelen zu den realen Begebenheiten sind also offensichtlich – und doch geht es in „How To Sell Drugs Online (Fast)“ nur auf den ersten Blick um den Vertrieb, Konsum und die Wirkungen von Drogen. Beiwerk, sozusagen. Die Serie ist vielmehr eine Hommage an das Wesen der Freundschaft und die Suche nach einem eigenen, festen Platz in dieser Welt. Dabei übt sie nicht nur mit all jenen den Schulterschluss, die wie Moritz und Lenny in der Enge der kleinstädtischen Spießbürgerlichkeit aufwachsen oder aufgewachsen sind. Sie nimmt auch all die unglücklich Verliebten in den Arm, deren Schwärmerei nicht erwidert wird, weil die oder der Auserwählte nichts Besseres zu tun hat, als sich mit Leib und Seele an die durchtrainierte Schulschönheit zu schmeißen.

Das Besondere, wahrscheinlich sogar das Einzigartige an „How To Sell Drugs Online (Fast)“ ist, dass sich die Erzählweise quasi eins zu eins das moderne Kommunikationsverhalten (nicht nur) junger Menschen anlehnt. Alles passiert gleichzeitig, unmittelbar und permanent: Informationen aufgesaugt, ausgespuckt, weitergeleitet und weggeklickt. Analog wie digital.

Dass die Serie dabei nicht nur so dynamisch, sondern auch so nahbar erzählt ist, ist den beiden Regisseuren Lars Montag und Arne Feldhusen zu verdanken, die für jeweils drei der vorerst sechs Episoden verantwortlich zeichnen. Die ersten drei Folgen gehen auf das Konto des 48-jährigen Lars Montag, der bereits vor zwei Jahren mit seinem Streifen „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ einen entlarvenden und gleichzeitig urkomischen Blick auf das deutsche Seelenleben warf. Ausgezeichnet wurde er dafür mit dem österreichischen Fernseh- und Filmpreis „Romy“ in der Kategorie „Beste Regie Kinofilm“. Zwei Wochen vor dem offiziellen Start von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ haben wir den äußerst junggebliebenen Regisseur zum Interview in Berlin getroffen – und wir können verraten: Wir haben wohl selten so viel und herzlich gelacht bei einem MYP-Gespräch.

Ach, übrigens: Maximilian S. aka. Shiny Flakes tauchte während der Dreharbeiten zur Serie plötzlich mal im Produktionsbüro auf, so erzählt Lars Montag. Während eines Freigangs – S. ist nach wie vor in Haft – war er am Kölner Landgericht als Zeuge geladen und erfuhr per Zufall, dass in der Köln-Bonner Umgebung gerade die Produktion einer Netflix-Serie stattfand, für die er mit seiner Vita die Vorlage geliefert hatte. Also schaute er mal vorbei und ließ sein Blick interessiert über die Fotos vom Cast und den Motiven schweifen, die an der Pinnwand des Produktionsbüros hingen. Er soll sich gefreut haben, heißt es.

»Deutschland in den Achtzigern war wahnsinnig unprägnant.«

Jonas:

Du bist im kleinen Städtchen Bünde in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Was war Bünde für ein Ort in den 1980er Jahren, deiner Teenagerzeit?

Lars:

Genau gesagt komme ich aus Kirchlengern bei Bünde, das ist noch viel kleiner! Für mich war das damals ein Unort – soll heißen: Der Ort, an dem man lebte und seine Freunde hatte, spielte überhaupt keine Rolle. Wir waren als Kinder und Jugendliche nur mit uns selbst beschäftigt und haben uns dauernd irgendetwas ausgedacht, aber vielmehr haben wir auch nicht gemacht. Gerade auf dem Land gibt es ja überhaupt keine Stimulanz von außen. Gut, irgendwann hatten die ersten von uns ein Mofa, damit sind wir erst mal nach Bielefeld gefahren. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir nur in den Welten gelebt, die wir uns ausgedacht hatten.

Jonas:

Und was war Deutschland für ein Ort in den Achtzigern?

Lars:

Ich glaube, bevor ich 20 war, habe ich gar nicht über Deutschland nachgedacht – diese generelle Perspektive auf mein Land hatte ich mit 15, 16 Jahren einfach noch nicht entwickelt. Ganz abgesehen davon war Deutschland in den Achtzigern auch wahnsinnig unprägnant – im Sinne von „Helmut Kohl sitzt alles aus“. Bis auf „die Birne“, wie Kohl genannt wurde, gab es damals absolut nichts, an dem man sich abarbeiten konnte.

»Ich finde, dass das Leben auf der Straße immer bunter und toller ist als das in Filmen – und das nicht nur in Berlin, sondern gerade auch auf dem Land.«

Jonas:

Dafür scheinst du dich heute viel intensiver mit diesem Land auseinanderzusetzen, zumindest in deiner Arbeit. Sowohl „How To Sell Drugs Online (Fast)“ als auch „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ zeichnen sich durch einen ganz besonderen Blick auf Deutschland aus: Während sich der Kinofilm dem Ganzen aus der psychologischen Perspektive nähert und deutsche Befindlichkeiten sichtbar macht, beschreibt die Netflix-Serie eher die Enge der Provinz. In beiden Fällen wird man das Gefühl nicht los, dass es dir die deutsche Alltagswirklichkeit so richtig angetan hat. Was fasziniert dich so daran?

Lars:

Zuerst einmal finde ich, dass das Leben auf der Straße immer bunter und toller ist als das in Filmen. Ich muss nur vor die Tür gehen und sehe superinteressante, individuelle, sich irre verhaltende Leute – und das nicht nur in Berlin, sondern gerade auch auf dem Land. Mich als Regisseur interessiert es einfach, an genau solchen Stellen wie bei einem Verstärker das Rädchen etwas aufzudrehen. Oder anders gesagt: Die wahrhaftige Motivation von Menschen – nur ein bisschen ins Hyperrealistische gebracht– finde ich spannend zu sehen und ebenso spannend zu erzählen.

In „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ gibt es beispielsweise eine Szene, in der sich der junge Johnny, gespielt von Aaron Hilmer, vor einem sektenartigen Kirchenkomitee erklären muss, weil er sich in ein Mädchen verliebt hat. Diese Dialoge sind ausschließlich aus Originalprotokollen von Menschen zusammengeschrieben, die bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen sind und derartige Gespräche führen mussten. Zwar ist der Film in seiner Gesamtheit natürlich kein realistisches Abbild der deutschen oder meiner Befindlichkeit. Dennoch ist alles, was die Figuren da machen, auch ein Stück weit ich selbst, lediglich verteilt auf ein Ensemble von zwölf Leuten und hochgedreht in den Amplituden.

Jonas:

Wie oft passiert es dir in deinem Alltag, dass du Personen begegnest, die du so spannend findest, dass du sie am liebsten als Charaktere für ein Filmprojekt benutzen möchtest?

Lars (grinst):

Leider sehr oft. Ich mache auch heimlich Fotos – die natürlich nie irgendwo veröffentlicht werden. Diese Bilder nutze ich gerne als Vorlage für Kostüme, Maske oder generell das Casting. Das Leben da draußen ist so viel bunter, cooler und toller, als man sich das jemals ausdenken könnte. Toll war übrigens auch, dass Bjarne Mädel so viel Lust darauf hatte, sich für die Rolle des Drogendealers Buba in „How To Sell Drugs Online (Fast)“ so stark zu verändern. Wir haben ihm Schläuche in die Nase gesteckt, damit seine Nasenlöcher größer wurden, außerdem haben wir seine Augenbrauen gezupft, die Haare gefärbt und ihm diverse Tattoos aufgemalt. Am Ende stand eine physiognomisch total veränderte Person vor uns.

»Seit Fassbinder gibt es eigentlich keine deutsche Erzählweise mehr. Alle versuchen nur noch, in irgendeiner Form Hollywood nachzumachen.«

Jonas:

Würdest du von dir behaupten, dass du eine besonders deutsche Erzählweise hast?

Lars:

Ich wüsste gar nicht, was das im Jahr 2019 bedeuten sollte. Seit Fassbinder gibt es eigentlich keine deutsche Erzählweise mehr. Alle versuchen nur noch, in irgendeiner Form Hollywood nachzumachen.

Jonas:

„How To Sell Drugs Online (Fast)” spielt in der fiktiven Stadt Rinseln, die mit rund 28.000 Einwohnern etwa halb so groß ist wie die reale Stadt Bünde. Gibt es in der Serie Momente oder Situationen, die dich an deine eigene Teenagerzeit erinnern?

Lars:

Ja, volle Kanne! Genauso wie die Figuren Moritz und Lenny in ihrem Jugendzimmer sitzen und bei abgeschlossener Tür ihren Drogenhandel betreiben, habe ich als Kind zuhause eigene Stopptrick-Filme erstellt. Zwar habe ich mit 15 oder 16 auch angefangen, Filme mit echten Menschen zu drehen, aber bis dahin habe ich bei uns zuhause im Keller gesessen und mir dort einen zurechtgebastelt – mit selbstgenähten Figuren, in die ich Sand oder Reis gefüllt hatte. Und genauso wie die beiden nach der Schule immer nachschauen, wie viele neue Bestellungen eingegangen sind, so bin ich immer in der Hoffnung nach Hause gekommen, dass meine Super-8-Rolle zurückgeschickt wurde, die ich zum Entwickeln gegeben hatte. Das dauerte immer um die drei Wochen. Ohnehin dauerte damals alles viel länger. Ich musste mein Taschengeld ganze zwei Monate lang sparen, um mir wieder eine neue Filmrolle kaufen zu können.

Darüber hinaus erkenne ich in der Serie natürlich die Enge der Provinz wieder. Ich wollte immer lernen, wie man Filme macht – keine Ahnung warum, in meiner Familie hatte damit nie jemand etwas zu tun. Mir war aber klar, dass ich dafür in Ost-Westfalen – dem Widerspruch in sich sozusagen – keinerlei Nährboden finden kann. Also bin ich nach dem Abi relativ schnell aus Bünden weg.

»Ich hatte als Jugendlicher die Chance, total viel nicht zu wissen. Das empfinde ich heute als riesiges Geschenk.«

Jonas:

Und an welcher Stelle siehst du den größten Unterschied zwischen der Serie und deiner eigenen, realen Jugend?

Lars:

Ich glaube, der größte Unterschied zur Serie und dem heutigen Leben junger Leute liegt darin, dass ich damals die Chance hatte, total viel nicht zu wissen. Heutzutage ist es doch so, dass – egal, was du in deinem Leben machen willst oder wo du denkst, dass deine Talente liegen – du im Internet sofort 400 andere Leute findest, die das besser können als du selbst oder sogar zur Perfektion getrieben haben. Das ist extrem frustrierend und macht es fast unmöglich herauszufinden, wo überhaupt der eigene Platz ist.

Wenn ich damals gewusst hätte, dass sich an den Filmhochschulen Tausende von talentierten Leuten bewerben, aber nur wenige von ihnen genommen werden und noch weniger später überhaupt als Filmemacher arbeiten, wenn ich mich vorab in all den heutigen Foren informiert hätte und den ganzen Frust über das Auswahlverfahren gelesen hätte, wenn ich erst mal gegoogelt hätte und dadurch gemerkt hätte, dass all meine coolen Ideen bereits jemand vor mir hatte, weiß ich nicht, ob ich da den Nerv und die Lust gehabt hätte, das überhaupt durchzuziehen. Ich wusste das alles Gott sei Dank nicht und habe es einfach gemacht. Es gab für mich auch nichts anderes. Dieses Unwissen empfinde ich heute als riesiges Geschenk.

»Ich war ganz klar auf der Nerd-Seite, ich war eher Moritz.«

Jonas:

In „How To Sell Drugs Online (Fast)“ werden immer wieder die beiden Figuren Moritz und Dan gegenübergestellt. Dan, gespielt von Damian Hardung, ist der athletische und allseits beliebte Schönling, der Moritz die Freundin ausgespannt hat. Moritz ist eher ein kleiner und schlaksiger Nerd, der gegen Dan nicht wirklich etwas ausrichten kann. Wenn du einen Blick auf diese beiden Charaktere wirfst und dich an deine eigene Schulzeit erinnerst, warst du eher der Nerd oder der beliebte Schönling?

Lars:

Ich war ganz klar auf der Nerd-Seite, ich war eher Moritz.

Jonas:

In den Neunzigern galt auch jemand schon als Nerd, wenn er Fan der Science-Fiction-Serie „Star Trek: The Next Generation“ war. Einer der Hauptdarsteller, Jonathan Frakes, kommt auch in einer kleinen Gastrolle in „How To Sell Drugs Online (Fast)“ vor, allerdings im Zusammenhang mit seiner Moderatorentätigkeit in der TV-Kultserie „X-Factor“, in der er um die Jahrtausendwende zu sehen war. Ist Jonathan Frakes überhaupt eine Persönlichkeit, die heutige Jugendliche noch kennen?

Lars:

Ja, klar! „X-Factor“ war nirgendwo auf der Welt so erfolgreich wie in Deutschland. Witzigerweise war das Format in Amerika relativ unerheblich, aber hier war es ein Riesending.

»Wenn man so ein Format für das Öffentlich-Rechtliche produziert hätte, hätte man immer zeigen müssen, was alles schiefgehen kann.«

Jonas:

Am Ende seines Gastauftritts in „How To Sell Drugs Online (Fast)“ fordert Frakes die Zuschauer auf, keine Drogen zu nehmen. War es wichtig, ein solches pädagogisch wertvolles Element mit einzubauen?

Lars:

Es gibt in der Serie nur wenige dieser Stellen, und das auch ganz bewusst. Wenn man so ein Format für das Öffentlich-Rechtliche produziert hätte, hätte man immer zeigen müssen, was alles schiefgehen kann, wenn man Drogen konsumiert – man muss dort permanent alle Seiten gleichermaßen beleuchten. Die Zusammenarbeit mit den Netflix-Menschen war da wesentlich angenehmer. Gleich bei unserem ersten Treffen hieß es: „Hab‘ keine Schere im Kopf, denn unsere Zuschauer haben selbst ein Hirn. Wenn das Ding in Ansätzen drogenverherrlichend ist, kann sich jeder selbst dazu verhalten, eine Meinung bilden und sagen, dass es zu weit geht. Permanent die ausgeglichene Waage zu zeigen, ist etwas, was unser Publikum nicht interessiert.“ Und diese Aussage fand ich cool…

Jonas:

… weil man in der Serie relativ schnell merkt, dass es gar nicht um Drogenhandel geht, sondern dies nur ein Aufhänger für einen ganz anderes Thema ist?

Lars:

Ganz genau. „How To Sell Drugs Online (Fast)” ist die Geschichte insbesondere eines jungen Menschen namens Moritz, der sich einfach die Frage stellt, wo sein Platz im Leben ist. Er versucht herauszufinden, wo seine Talente liegen und wie er überhaupt ein Selbstwertgefühl entwickeln kann. Moritz hat eh schon eine leicht übertriebene Hybris – und die braucht von irgendwoher Futter. Auf der Suche danach findet er schließlich etwas, was er besser kann als alle anderen. Dummerweise ist das illegal.

»Diese exponierte Darstellung in Badehose ist für einen jungen Menschen, der sich nicht so wohlfühlt in seinem Körper, eine Vollkatastrophe.«

Jonas:

Es gibt in den sechs Episoden der Serie viele plakative Schlüsselszenen, an die man sich erinnert – etwa als Dan im Schulschwimmbad mit seinem athletischen Körper wie ein junger Gott aus dem Wasser steigt und sich vor dem schmächtigen Moritz aufbaut. Wer als Zuschauer dazu neigt, auf Instagram immer wieder an vermeintlich perfekten Körpern hängenzubleiben und seine eigene Physis damit zu vergleichen, kann wahrscheinlich nachvollziehen, wie Moritz sich in dem Moment fühlen muss. War es dein Ziel, diese Analogie bewusst herzustellen?

Lars (lächelt):

Der Moment, in dem Dan aus dem Wasser auftaucht, sollte aussehen wie eine Davidoff-Werbung! Aber im Ernst: So eine Begegnung ist der Alptraum eines jeden Nerds, das kenne ich nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Ursprünglich sollte diese Szene auf dem Schulhof spielen, aber ich habe mich entschieden, sie in den Schwimmunterricht zu verlegen. Diese exponierte Darstellung von Moritz in Badehose – die es übrigens in ähnlicher Form in „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ bei der Figur des Johnny gibt –, ist für einen jungen Menschen, der sich nicht so wohlfühlt in seinem Körper, natürlich eine Vollkatastrophe. Und dieses Problem kann man nochmal in besonderer Weise verdeutlichen, wenn man jemanden danebenstellt, der seinen eigenen Körper mag und das Wohlgeformte gerne herzeigt.

»Wenn eine Rolle in mir eine Saite zum Schwingen bringt, werde ich hungrig und merke, dass es sich lohnt, weiterzugraben.«

Jonas:

Die Charaktere Johnny und Moritz sind sich ohnehin nicht so unähnlich. Beide sind Underdogs und lieben ein Mädchen, das diese Liebe aber nicht oder nicht mehr erwidert, sondern sich eher anderen Jungs zuwendet, die blumiger reden oder besser aussehen. Wann ist für dich ein Film-Charakter schön? Wann manifestiert sich für dich eine gewisse Ästhetik in einer Rolle, die auf den ersten Blick keine Instagram-Schönheit ist?

Lars:

Für mich ist das keine Frage von Schönheit, sondern von Resonanz. Wenn eine Rolle in mir eine Saite zum Schwingen bringt, werde ich hungrig und merke, dass es sich lohnt, weiterzugraben. Dazu muss ich gar nicht genau wissen, um welche Saite es sich genau handelt, es muss sich einfach nur etwas in mir tun. Ich kann mich diesbezüglich an einen wichtigen eigenen Schlüsselmoment erinnern, den ich erleben durfte, als ich vor vielen Jahren auf der Premiere des Films „Magnolia“ von Paul Thomas Anderson eingeladen war – für mich übrigens der große Überfilm, wenn es um Episodenfilme geht. Ich war total berührt von diesem dreistündigen Werk, konnte aber nicht erklären, warum genau – obwohl der Film viele interessante Themen und Figuren hat. Aber als Paul Thomas Anderson nach der Vorstellung auf die Bühne kam und sagte: „Eigentlich wollte ich nur einen Film darüber machen, dass es sich lohnt, seine Kinder zu lieben“, machte es bei mir sofort klick. Ich dachte: Ja, das ist es! Ich konnte es nicht benennen, aber genau das war es, was ich darin gespürt hatte. Und das ist die Kunst.

»Am Skript hat ein ganzes Team von tollen Autoren gearbeitet, die natürlich auch alle ihre jeweiligen Lebenserfahrungen, Demütigungen und Probleme miteingebracht haben.«

Jonas:

Eine weitere Szene, die einem im Gedächtnis bleibt, ist der Moment auf Lisas Hausparty, in dem Moritz zu Dan sagt, dass irgendwann einmal die jetzt noch Beliebten aus der Schule die Hemdenträger der Nerds sein werden. Hast du diese Erfahrung in deinem eigenen Leben auch gemacht?

Lars:

Das kann ich gar nicht so sagen. Davon abgesehen habe ich die Drehbücher nicht geschrieben. Am Skript der Serie hat ein ganzes Team von tollen Autoren gearbeitet, die natürlich auch alle ihre jeweiligen Lebenserfahrungen, Demütigungen und Probleme miteingebracht haben.

Jonas:

Immerhin gibt es die These, dass Kinder, die in der Schule gemobbt werden oder es aus anderen Gründen schwer haben, bestimmte „Überlebens-Mechanismen“ entwickeln, die ihnen später im Job helfen, sich durchzusetzen und erfolgreich zu sein. Und die, denen immer alles leicht gemacht wurde, weil sie hübsch und beliebt waren und sich dementsprechend nie einen Platz erkämpfen mussten, haben es später im Beruf wesentlich schwerer – weil sie nicht gelernt haben, wie man sich im durchboxt.

Lars:

Klar, da könnte was dran sein. Vielleicht sind Schwule im Beruf erfolgreicher, weil sie so einen Mechanismus entwickeln mussten. Nerds sowieso. Wenn wie bei mir beides zusammenkommt, hat man vielleicht noch mehr Glück (lacht).

»In Deutschland kann man sich ein mutigeres Arbeiten eigentlich erst erlauben, seitdem digital gedreht wird.«

Jonas:

Zumindest bringst du Einiges an Lebenserfahrung mit und hast viel erlebt, allein was die mediale und technologische Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte angeht. Von MTV und RTL über die ersten Modems, die erste DVD, die ersten Handys, das erste Smartphone bis hin zu Facebook, Instagram und YouTube warst du bei allem live dabei. Was bedeutet diese rasante Entwicklung für dich und deine Arbeit als Regisseur?

Lars:

Der größte Schritt war sicherlich der vom Zelluloid hin zur digitalen Aufnahme, jedenfalls was das reine Handwerk des Filmemachens betrifft. Diese Entwicklung bedeutete: mehr improvisieren, mehr Takes machen, mehr ausprobieren. Das geht tatsächlich erst, seitdem nicht mehr etliche Meter Film durch die Kameras laufen, weil das alles wahnsinnig teuer war. Insbesondere in Deutschland, wo die finanziellen Mittel nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, kann man sich ein etwas prozesshafteres und mutigeres Arbeiten eigentlich erst erlauben, seitdem digital gedreht wird.

Darüber hinaus sind die Kommunikationsmittel ganz andere, heute läuft eine Teamorganisation meistens über Slack. Vor ein paar Jahren hat man sich da noch ewig irgendwelche Emails hin- und hergeschickt, noch früher musste man immer an ellenlangen Besprechungen teilnehmen. Ansonsten hat die technologische Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte tatsächlich wenig Einfluss auf meine Arbeit genommen.

»Ich habe so etwas wie ein Motto: Gib erst mal dem Zufall und den Umständen eine Chance.«

Jonas:

Würdest du sagen, dass du ein bestimmtes Arbeitsprinzip hast?

Lars:

Grundsätzlich arbeite ich so, dass ich morgens, noch vor dem eigentlichen Dreh, mit den Schauspielern probe. Wir nennen das „Nacktprobe“, weil es in Privatklamotten, sprich ohne Kostüm und Maske, und ohne das ganze Team drumherum stattfindet. Etwa 90 Minuten bevor der der Rest des Teams ans Set kommt, treffen wir uns, es gibt eine Thermoskanne Kaffee und ein paar Croissants und wir proben inhaltlich den bevorstehenden Tag. Das haben wir auch beim Dreh von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ konsequent durchgezogen. Das heißt zwar am Ende für die Schauspieler und mich mehr Arbeitsstunden, aber wir können dadurch innerhalb eines Tages viel mehr ausprobieren.

Ich habe so etwas wie ein Motto: Gib erst mal dem Zufall und den Umständen eine Chance. Was beispielsweise den Cast angeht, bringen die Schauspielerinnen und Schauspieler immer etwas Eigenes mit – es wäre ein Verlust, das nicht miteinzubeziehen. Maximilian Mundt etwa, der die Rolle des Moritz spielt, kann wahnsinnig gut zeichnen, das haben wir dann bei „How To Sell Drugs Online (Fast)“ mit in die Figur integriert. Genauso verhält es sich auch mit den Motiven. Ein Beispiel ist die Gaststätte, in der Drogendealer Buba arbeitet. Diese Location gibt es wirklich, und zwar in der Nähe unseres Hauptdrehorts in Bonn, wo wir unter anderem Moritz‘ Kinderzimmer aufgebaut hatten und wo auch die Schule war. Ursprünglich sollte Buba in einer normalen Pizzeria arbeiten, aber als wir in der Gegend durch Zufall eine Reithalle inklusive Gasthof gefunden haben, haben wir uns spontan umentschieden. Wir dachten, es sei einfach viel cooler, wenn wir Buba dort platzieren würden – Pferdemädchen und Drogendealer, besser geht’s nicht!

„Einsamkeit und Sex und Mitleid“ ist auf die gleiche Weise entstanden. In Leipzig, wo wir hauptsächlich gedreht haben, haben wir uns umgeschaut, was es dort so an coolen Locations gibt. Und die haben wir dann einfach in den Film eingebaut, anstatt zu versuchen, das alles mühsam herzustellen. Wenn man seine Arbeit eher prozesshaft sieht und die vielen Geschenke mit einsammelt, die einem auf dem Weg vor die Füße fallen, erhält man nicht nur mehr Production Value, sondern es macht auch mehr Spaß und wird irgendwie wahrhaftiger.

»Moritz lebt komplett für die Zukunft. Doch Lenny interessiert vielmehr, was im Hier und Jetzt passiert.«

Jonas:

„How To Sell Drugs Online (Fast)“ ist vor allem eine Story über eine ungewöhnliche und enge Freundschaft, die zwischen dem unglücklich verliebten Moritz und dem todkranken Lenny besteht. Wie habt ihr dieses Duo Maximilian Mundt und Danilo Kamperidis geformt? Was ist das Besondere, das es bei dieser Konstellation zu erzählen galt?

Lars:

Wir hatten einen wirklich außergewöhnlich langen Castingprozess und es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir alle Figuren herausgeschält hatten – und zwar so, dass sie nicht nur für uns, sondern auch für Netflix passten. Immerhin wird die Serie in 190 Ländern zu sehen sein, daher müssen insbesondere die Hauptfiguren von Menschen gespielt werden, die mit ihrer Art auch über die deutsche Befindlichkeit hinaus funktionieren. Unter solchen Parametern ist die Suche nochmal etwas mühsamer und wir sind irre froh, dass wir letztendlich diese coole Truppe gefunden haben.

Das Besondere an der Beziehung zwischen diesen beiden Freunden ist, dass Moritz komplett für die Zukunft lebt. Er hängt mit seinem gesamten Mindset nur in dem, was irgendwann mal sein wird, besser gesagt was er irgendwann mal erreichen wird. Seine Ziele sind dabei sehr, sehr hoch und weit gesteckt. Ganz anders verhält es sich bei Lenny. Aufgrund seiner Krankheit wurde ihm immer wieder gesagt, dass er nicht mehr lange zu leben hätte. Dementsprechend interessiert ihn nicht, was er mal in fünf Jahren erreichen wird. Ihn interessiert vielmehr, was im Hier und Jetzt passiert und was man erleben kann. Ich finde, das ist eine super Versuchsanordnung: der Eine, der nur für die Zukunft vorbaut, und der Andere, der nur eine spannende Gegenwart haben will.

Jonas:

Hast du auch den Eindruck, dass solche Underdog-Geschichten, wie ihr sie in eurer Serie erzählt, gerade voll im Trend liegen?

Lars:

Klar! Man denke nur an „The End Of The Fucking World“ oder „Sex Education“, zwei irre Serien. A propos „Sex Education“ – diese Serie wurde veröffentlicht, nachdem wir unsere gerade abgedreht hatten. Dummerweise ist die Jacke des Hauptdarstellers Otis fast identisch mit der, die Moritz in „How To Sell Drugs Online (Fast)“ die ganze Zeit trägt. Als wir das gesehen haben, haben wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht: „Mist, die Leute werden sagen, wir haben da geklaut.“ Dabei ist das gar nicht möglich. Aber sowas passiert eben.

»Alles, was Moritz am Bildschirm eingibt, ist echt – jede Online-Recherche und jede Anleitung zum Drogenverkauf.«

Jonas: