Sam Fender

Interview — Sam Fender

Some Reason To Believe

With »Hypersonic Missiles,« British singer-songwriter Sam Fender has just introduced an energetic, soulful and wise debut album to the world. We talked with him about archaic patterns, real beauty, and the reason why many people are »so blissfully unaware of everything.«

13. September 2019 — MYP N° 26 »Style« — Interview: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

When Bruce Springsteen played a show in Pittsburgh on September 22, 1984, he dedicated his song “The River” to union steelworkers in Pennsylvania who, at that time, were fighting for better wages and working conditions.

Springsteen said: “There’s something really dangerous happening to us out there. We’re slowly getting split up into two different Americas. Things are getting taken away from people that need them and given to people that don’t need them, and there’s a promise getting broken. In the beginning, the idea was that we all live here a little bit like a family, where the strong can help the weak ones, the rich can help the poor ones. I don’t think the American dream was that everybody was going to make it or that everybody was going to make a billion dollars, but it was that everybody was going to have an opportunity and the chance to live a life with some decency and some dignity and a chance for some self-respect. So I know you gotta be feelin’ the pinch down here where the rivers meet.”

Reading his words today, we wonder if anything has really changed in the last 35 years. And to be honest, it seems even worse today. Climate change is real, the crisis of democracy is real, the repression of truth by “alternative facts” is real. And to top it all off, the world seems to have become a playground for a league of elder men who take pleasure in competing with their egos. At least one of them can be found on every continent, in every country—even in the United Kingdom, where something known as “British understatement” was once created.

But here comes the good news—virtues like decency, sincerity, and reflectiveness aren’t dead. They’re only drowned out by those who are permanently screaming and shouting in public, on TV or on Twitter. We have to listen more closely to those who really have something to say—like Sam Fender. The singer-songwriter from North East England became visible to much of the world two years ago when he published “Play God,” a true earworm of a song that branded him as energetic, soulful and wise.

One year later, Sam gave us “Dead Boys,” a powerful yet heartbreaking piece of music where he talks about the frighteningly high suicide rate of young men in the U.K. The issue is personal for Sam, as he has also lost some friends who decided to take their lives.

With Hypersonic Missiles, Sam Fender has now presented his very first album—including a song of the same name which deals with the threat of war. This record not only shows where the young man stands musically, but it’s also a status quo description of the world out there. We met him one day before his 25th birthday for an interview.

Oh, by the way: On April 25, 1996, when Sam Fender was born, Bruce Springsteen played a concert on British ground, at Brixton Academy in London. It is said that they heard the music as far as North East England.

»When I was a kid, I felt very claustrophobic in my hometown and I thought making music was kind of an unrealistic idea.«

Jonas:

A couple of weeks ago, you were a guest on the German TV show Aspekte. You told the host Jo Schück that you just try to write songs from the perspective of a 24-year-old that grew up in North East England. What kind of perspective is that exactly?

Sam:

I’m born and raised in North Shields which is a very blue-collar town. It’s a place for working-class people—a little crazy, but pretty normal in general. When I was a kid, I felt very claustrophobic there and I thought making music was kind of an unrealistic idea. I was very lucky to be discovered by my manager at a time when nobody was caring about me or my career. So, what’s my perspective? I mean, I’m from there, I come from a place that is not the cultural hub of the world and that is predominantly white. There aren’t many other ethnicities in my hometown which is crazy. When I was in London for the very first time as a kid, everything felt more than amazing. Compared to the rest of England, London is very different…

Jonas:

… like Berlin compared to the rest of Germany.

Sam:

Exactly, that’s the thing. The area I come from isn’t densely populated, there are just a few thousand people living in my hometown. My perspective on everything I’m singing about is defined by that—which means I can only say what I know. And that’s probably not very much because I’m only 24 and I’m just trying to absorb as much as I can. When you listen to the songs on my album, you’re going to see that most of them are coming from me as an actual person. But there are other songs as well that are not written from the perspective of a 24-year-old, I created them from the perspective of a character. “Hypersonic Missiles,” for example, is one of those songs.

»There’s a lot of ignorance in the world. And to be honest, I’m ignorant to myself.«

Jonas:

I learned that, at the time that you wrote “Play God” a few years ago, you were very anxious about the future and feeling paranoid. Are you still that anxious today?

Sam:

Yeah, definitely. We’re in a very dangerous place politically, we’re in a very dangerous place economically in the U.K., and we’re in a very dangerous place environmentally. There’s a lot of ignorance in the world. And to be honest, I’m ignorant to myself. Somehow, it switched off, but the reality is that there’s only like ten years left that we have to make change in the environment—or the damage is going to be irreversible. This planet will collapse, our species will die. The human race won’t be able to sustain itself if we don’t make some big changes in the next ten years.

»We’re in a place now where we urgently need change. Immediately.«

Jonas:

Do you think we will be able to avert the catastrophe?

Sam:

I don’t really know. I don’t trust that our government is going to change anything. I don’t trust that, when you’ve got someone like Trump at the head of the United States, anyone is going to change anything. I mean, this guy doesn’t even believe that climate change is real. He completely denies its existence. And there are thousands and thousands of people who follow him. He’s very open to all that fuckin’ coal shit and is interested in keeping all the fossil fuel factories running.

I come from a town which is built on fossil fuel, a town where the industry is thriving on coal mines and all the other stuff that’s not good for the environment. That’s the reason why I understand what it is when politicians or others say that they’re just trying to save jobs. These industries are giving people work, that’s understandable. And for sure, I personally would be very happy if the mines could be kept open just so people would not lose their work. When all the shipyards in my area were closed in the 1980s, thousands of men lost their jobs, some even committed suicide because they didn’t see a way out. My dad and all my uncles were working there, I totally understand the arguments because I grew up in a world that had seen the effects of industry closing down. But the big problem is: It’s not going to sustain. We’re in a place now where we urgently need change. Immediately. We need to do everything we can to stop what is happening right now before our eyes. Or the world is done.

»While we praise the technology for the fact that it gave us Netflix, it enables, on the other hand, the rise of right-wing movements in the U.S., the U.K. and everywhere else in the world.«

Jonas:

In “Hypersonic Missiles” you sing “I am so blissfully unaware of everything,” and in the accompanying music video you show how young people of your age literally don’t care. That’s a behavior pattern that doesn’t seem so unfamiliar to most of us, to be honest. Why are so many people “so blissfully unaware of everything?”

Sam:

Because of damn reasons—because of that little thing (points his finger at his smartphone). We’ve got every piece of media on the planet in it, and our entire life is in it too: our work, our family, our friends, our music, absolutely everything. We can do whatever we want with it. Online. We fuck this little device up that we can live our life through. Even the head of the United States, the biggest power on the planet, needs this little machine to spread his racist messages to the world. And while we praise the technology for the fact that it gave us Netflix, it enables, on the other hand, the rise of right-wing movements in the U.S., the U.K. and everywhere else in the world—thanks to people like Donald Trump or Nigel Farage.

But what do I do? But what do I really do, personally? Instead of protesting in front of 10 Downing Street, I’m signing some online petition on my phone which goes to the parliament and then directly to the bin—and nobody talks about it anymore. I’m also a hypocrite. I’m just as ignorant, lazy and politically inactive.

»What we need is a government that is engaged with the new generation.«

Jonas:

But you’re writing wise and encouraging songs…

Sam:

Yeah, but I’m not clever enough to lead any social charge, I’m not smart enough to challenge the political leaders of the world. I don’t know enough about economics or all the other topics to actually have an intellectual debate. I would get destroyed. Even Nigel Farage would publicly destroy me, would destroy us.

What we do need is a government that is engaged with the new generation. Brexit was voted for by the old, as well to continue with fossil fuels or to force fracking technologies. We need to engage the new generations to finally have an environmentally conscious government which we don’t have yet. This ten-year forecast is fact, that’s absolutely terrifying. But do you see anyone getting annoyed? Do you see anyone kicking up the vibe?

»Gym memberships are the new cocaine. But, in our world, it has always been about that.«

Jonas:

In the first seconds of the “Hypersonic Missiles” video, you can see a tiny sticker on the clapperboard with the words “You are beautiful” written on it. Is the problem of today’s Instagram society that being beautiful is the only thing that really counts?

Sam:

Potentially. There’s definitely a massive influx in physical health and things like that. Everyone is at the gym now, everybody is really good-looking. Gym memberships are the new cocaine. But, in our world, it has always been about that. The difference with today is: We’ve now got devices where we can talk to everybody and see everybody all the time. All of our friends can permanently post really good-looking photos of themselves, so everybody creates this facade. And to be honest: I’m addicted to it too.

»There are people who bring actual beauty to the world. My godfather is one of them.«

Jonas:

What’s your personal definition of the term beauty? Where do you find real beauty in your life?

Sam:

In goodness and kindness—these are the most beautiful things I’ve ever experienced. I’m not mentioning me, I’m a selfish prick. I’m talking about people who are genuinely selfless, who go out day by day just to do things for others. These people bring actual beauty to the world. My godfather is one of them. He would literally do anything for anybody. So many people go to him for advice or help. He’s just a normal guy who works in a normal job, but he’s the most straight-down-the-line guy. He’s very active in politics because he’s interested in creating a better future for his children. The only thing he cares about is his kids and helping others out. And he cares about me. He is the ideal of beautiful for me.

»If you ram enough hatred down the throats, people start to believe it.«

Jonas:

There are people that don’t see any beauty, and sometimes, when there’s only darkness left, they decide to take their lives. Last year you released a song called “Dead Boys” that is dealing with the sad phenomenon of so many young men committing suicide in the U.K. That’s a tragedy you also personally experienced in your hometown—you lost a couple of friends who grew up with you. Why is there such a big silence in our society about that topic? Do we need a different definition of “being a man” to reduce the suicide rate?

Sam:

There are a lot of things out there that still exist due to archetypes that have been held on for centuries. We still think it’s bullshit for boys to cry. We still try to emasculate them by saying “Don’t be a fag!” or “Don’t be a little girl!” And simultaneously we accuse others to be sexist. Isn’t that ridiculous?

I spent an entire life around that kind of bullshit bravado that people haven’t got rid of. If you’ve got people like Piers Morgan on daytime TV spitting hatred all day long, or people like Katie Hopkins, nothing changes. We’re not going to have any change until these old archaic cunts fuck off. These people talk to the general public every day—and the audience eats up everything they say.

That’s the whole point on media, with any piece of it we digest, even with music. Music isn’t played on the radio because it’s popular. It’s played there to make it popular. I’m not popular because lots of people like what I do, I’m popular because the radio stations rammed my songs down people’s throats until they are going to stop liking it. That’s how it is with every piece of media. If you ram enough hatred down the throats, people start to believe it. It’s very frustrating and I don’t have any idea how to change it.

»When Bruce Springsteen talks about his own town, it sounds like he would talk about mine.«

Jonas:

Let’s talk about Bruce Springsteen—an artist whose songs, on the radio, have been rammed down people’s throats for decades, as you would say. He seems to be a big inspiration to you. What does his music mean to you?

Sam:

Bruce Springsteen is from a very blue-collar town with a lot of industry, just like me. When he talks about his own town, it sounds like he would talk about mine. There’s a song called “Born To Run” with the lines “Beyond the palace, hemi-powered drones / Scream down the boulevard / The girls comb their hair in rearview mirrors / And the boys try to look so hard”—that is a hundred percent my hometown. And, besides that, he’s the fuckin’ god of music. I love his album The River, I love Darkness On The Edge Of Town, and I love Nebraska, especially the song “Reason To Believe.”

Jonas:

A pretty melancholic Springsteen album…

Sam (smiles and starts singing the song’s refrain):

“Still at the end of every hard day, people find some reason to believe.”

#samfender #hypersonicmissiles #mypmagazine #maximiliankoenig

More about Sam Fender:

samfender.com

instagram.com/sam_fender

facebook.com/samfendermusic

Photography by Maximilian König:

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Interview and text by Jonas Meyer:

Editing by Benjamin Overton:

Production assistance by Nis Alps:

Jonas Gülden

Editorial — Jonas Gülden

Andersartige Betrachtungsweise

Die einen finden Barcelona eindrucksvoll und außergewöhnlich, die anderen halten die Stadt für trist und nicht anziehend. Dabei hat Barcelona viele schöne Ecken, man muss sie nur finden – und die Stadt abseits der bekannten Tourismusattraktionen erkunden.

10. September 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Fotografie & Text: Jonas Gülden

#jonasgülden #barcelona #mypmagazine

Fotografie & Text: Jonas Gülden

Tom Hegen

Editorial — Tom Hegen

Toxic Water

Mit seiner »Toxic Water«-Serie dokumentiert Fotograf Tom Hegen die Auswirkungen des Braunkohleabbaus auf das Grundwasser, das sich dadurch absenkt und schließlich verfärbt.

4. September 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Fotografie & Text: Tom Hegen

Tom Hegen beschäftigt sich in seiner Fotografie mit dem starken Einfluss des Menschen auf die Umwelt. Mit Hilfe von Luftbildaufnahmen gelingt ihm eine besondere Abstraktion und Ästhetisierung der Natur – oder dessen, was davon übrig ist.

Die hier gezeigten abstrakten Landschaften dokumentieren die Folgen des Braunkohleabbaus. Durch die Absenkung des Grundwassers kommen Mineralien wie Pyrit oder Markasit mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt. In der Folge bilden sich Eisenhydroxid und Sulfat, die zu starken Verfärbungen des Wassers führen.

#tomhegen #toxicwater #coalmining #pollution #mypmagazine

Fotografie & Text: Tom Hegen

tomhegen.de

instagram.com/tomhegen.de

facebook.com/tomhegen

behance.net/tomhegen

Tom Hegen

Editorial — Tom Hegen

Zwei Grad Celsius

Fotograf Tom Hegen beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit dem starken Einfluss des Menschen auf die Umwelt. Mit Hilfe von Luftbildaufnahmen gelingt ihm eine besondere Abstraktion und Ästhetisierung der Natur – oder dessen, was davon übrig ist. Seine „Zwei Grad Celsius“-Serie zum Beispiel dokumentiert die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf den arktischen Eisschild.

31. August 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Fotografie & Text: Tom Hegen

Unter zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau – das ist das vereinbarte Ziel, das 2015 im Rahmen des Pariser Klimaabkommens von 197 Ländern unterzeichnet wurde, um die globale Erderwärmung zu begrenzen und katastrophale Folgen des Klimawandels zu vermeiden. Weltweit ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur bereits auf ein Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 1880 angestiegen – die Hälfte der kritischen Grenze ist bereits erreicht. Wie sehen die Folgen dieser Erwärmung genau aus?

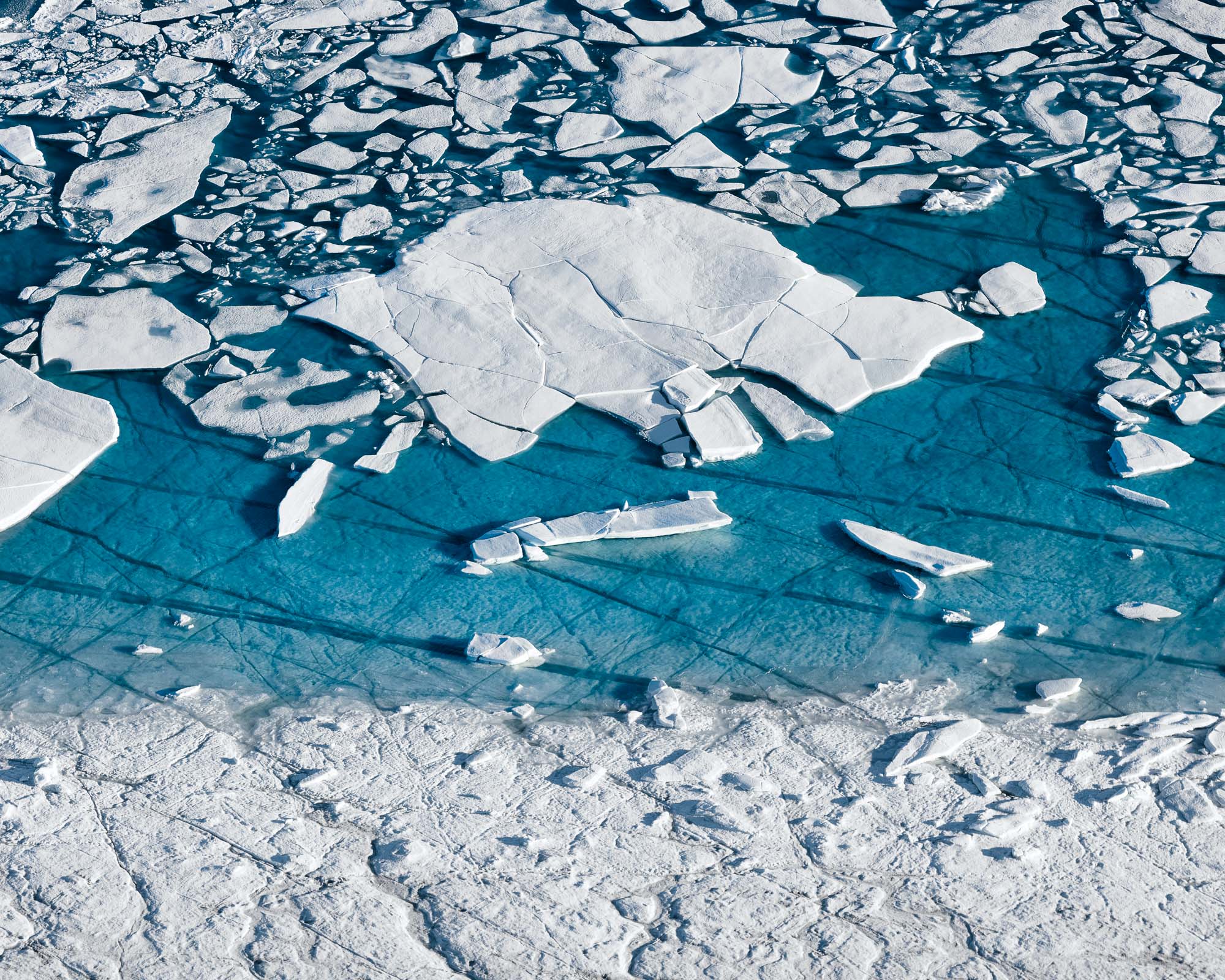

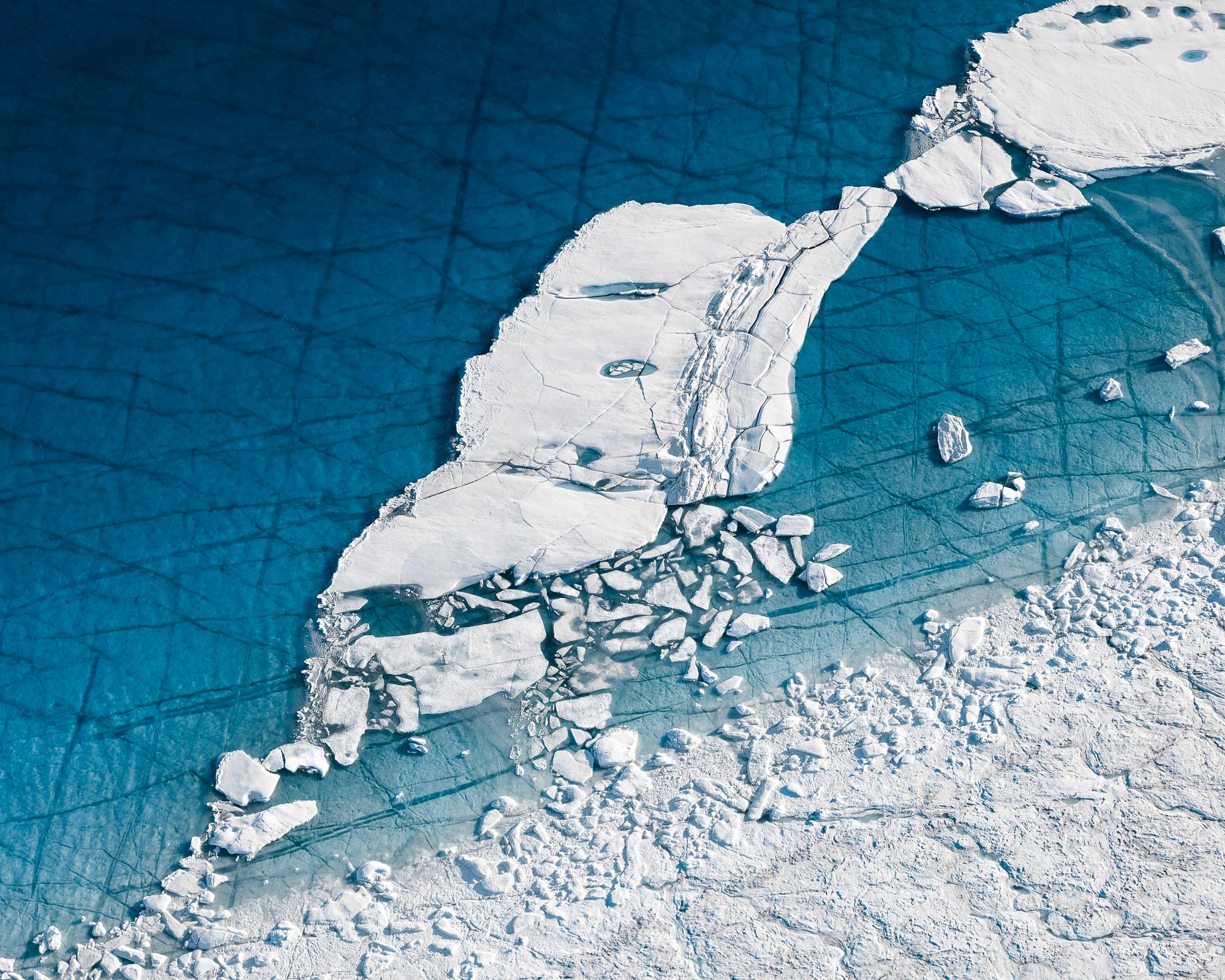

Floating Ice: Treibende Eisscholle mit abgebrochenen Stücken in einem Schmelzwassersee auf dem arktischen Eisschild.

Der globale Meeresspiegelanstieg wird eine der größten ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein. Eine der Hauptursachen für diese Entwicklung ist das Abschmelzen von Gletschern und Eisplatten. Allein der grönländische Eisschild enthält genug Wasser, um den weltweiten Meeresspiegel um mehr als sieben Meter zu erhöhen. Zusätzlich zum Schmelzwasser dehnt sich das Meer auch durch die höheren Temperaturen aus, was den Meeresspiegel noch weiter ansteigen lässt.

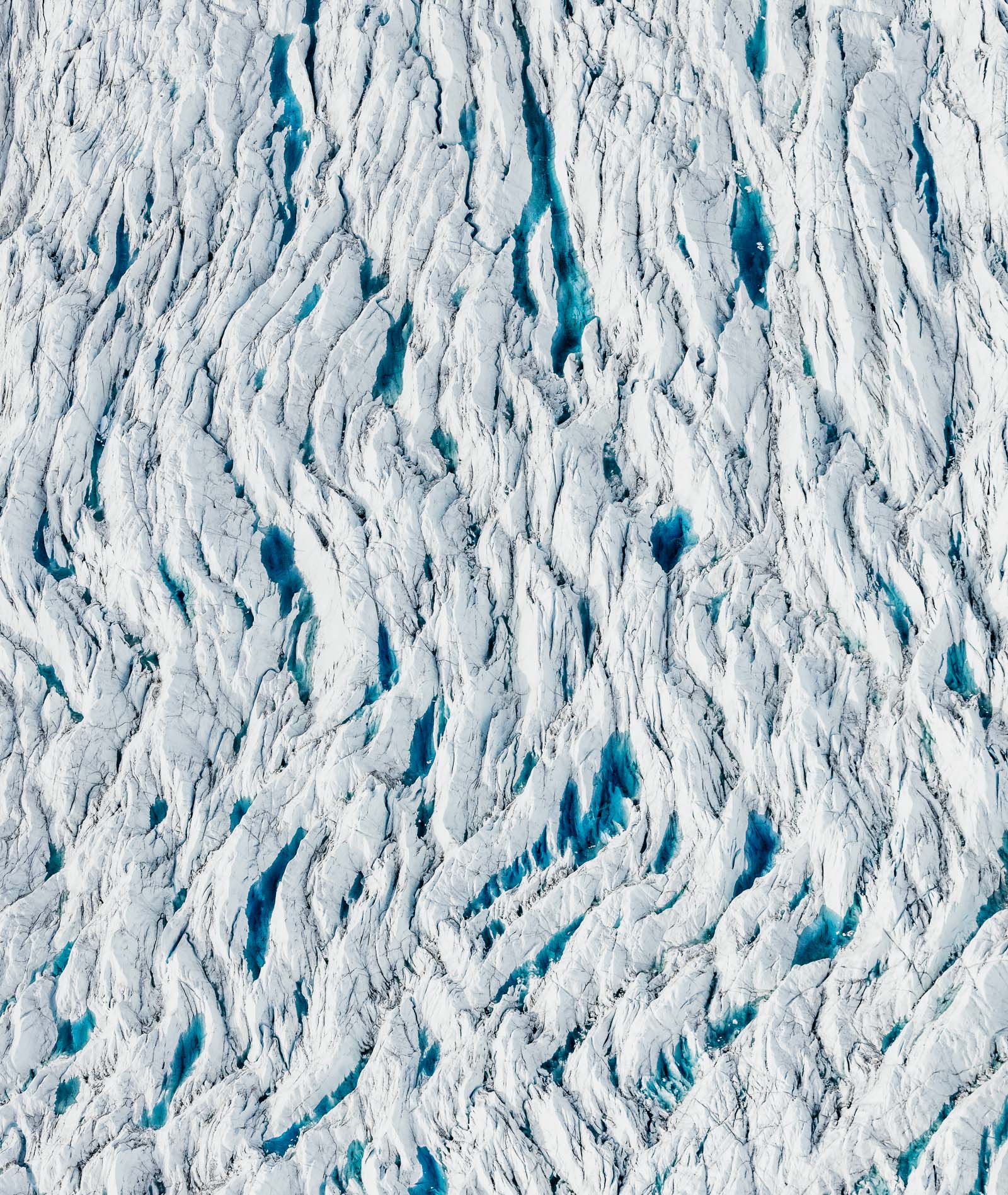

Folds: Der Rand des Eisschildes, wo sich das Eis langsam über einen Gletscher in Richtung Ozean bewegt.

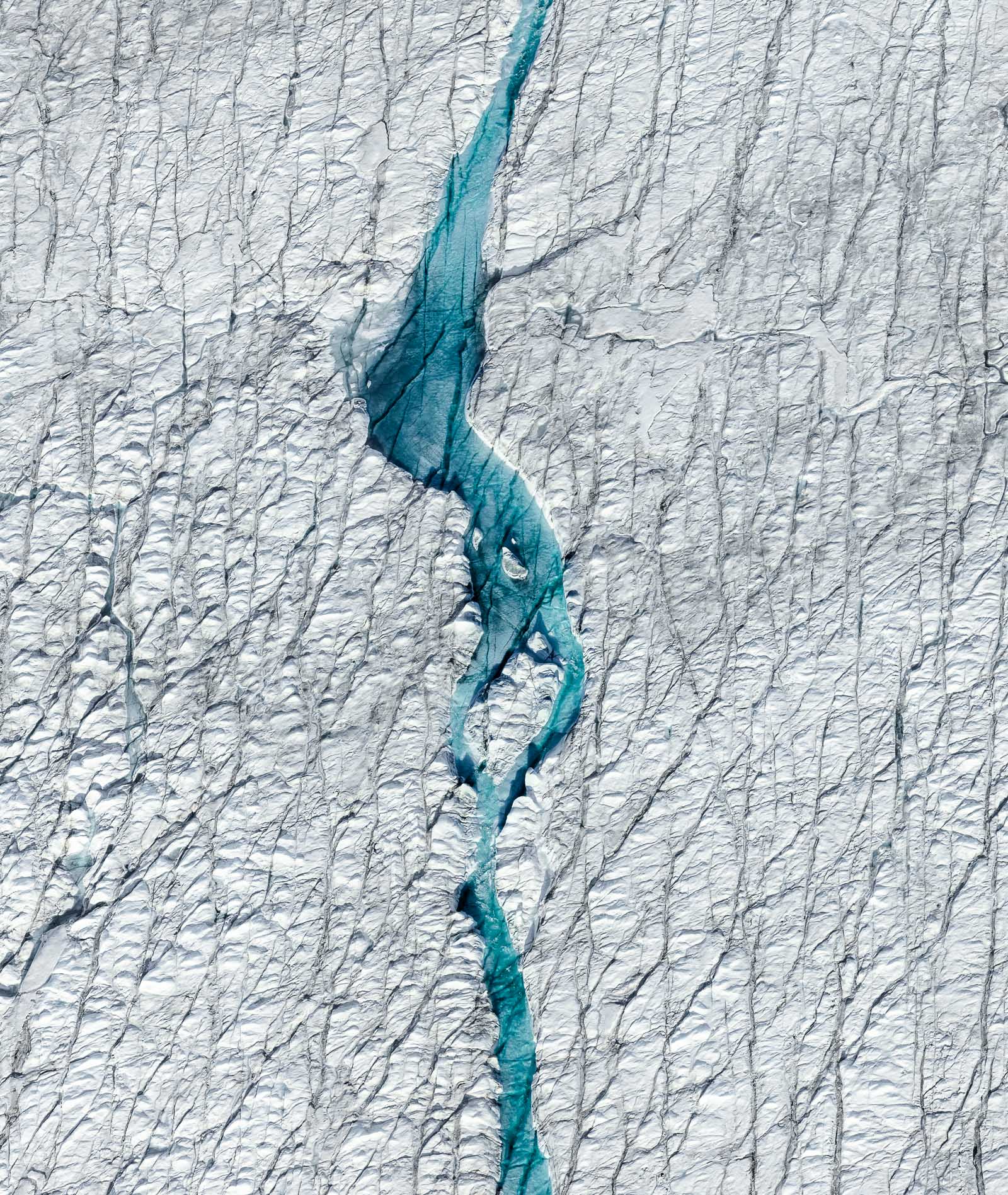

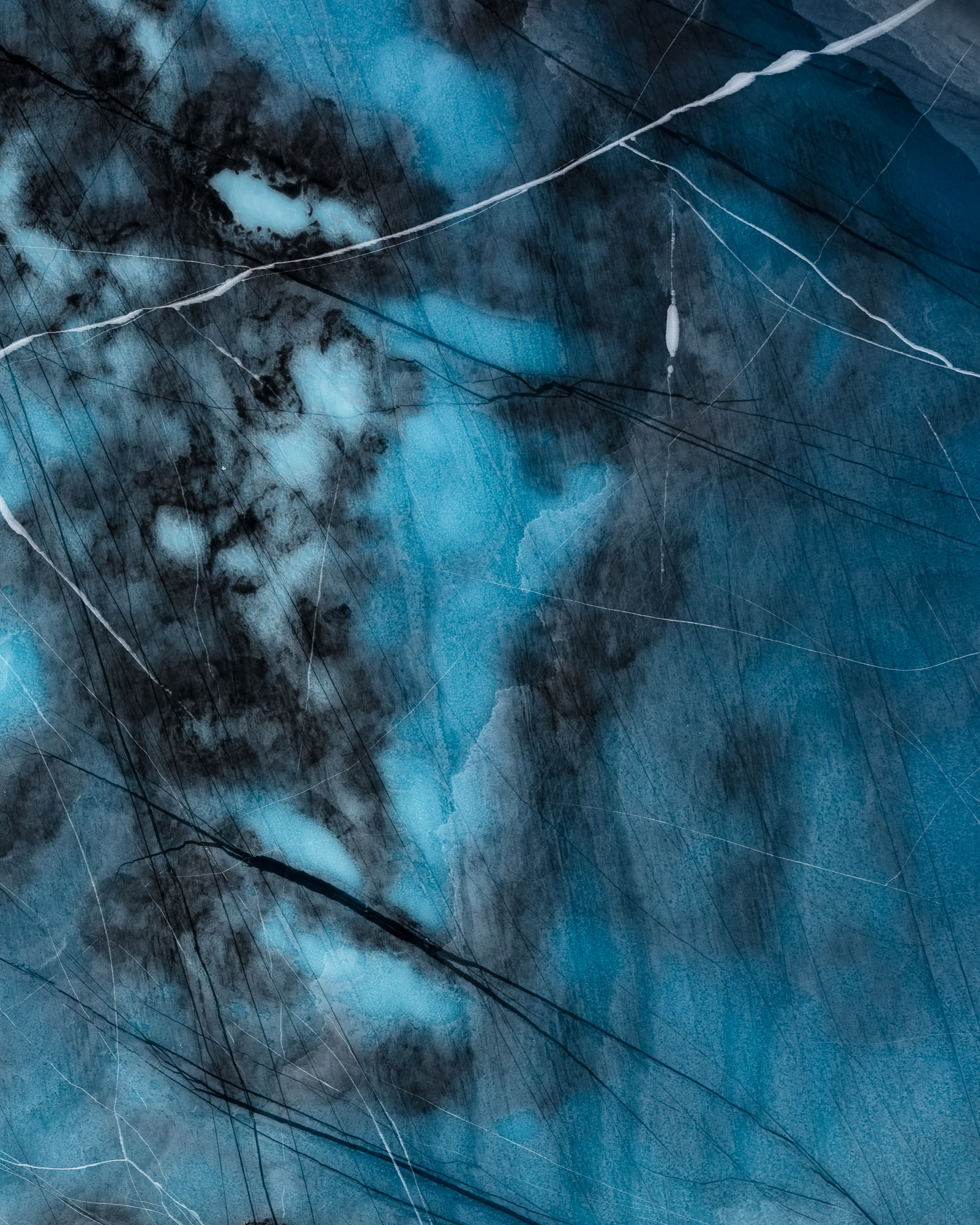

Flow I: Schmelzwasser strömt über das Eis, dringt in das Eis ein und fließt stromabwärts in den Ozean.

Flow II: Flusssysteme aus Schmelzwasser überziehen die Oberfläche des grönländischen Eisschildes.

Die Arktis ist der sich am schnellsten erwärmende Ort unseres Planeten und liefert den ersten Hinweis darauf, wie sich der Klimawandel auf das Ökosystem der Erde auswirkt. Der grönländische Eisschild bedeckt etwa 82 Prozent der Oberfläche Grönlands. Die Oberfläche dieses Eisschildes ist jedoch keine durchgehende Eisdecke, vielmehr ist sie – ähnlich wie ein Schweizer Käse – bedeckt mit Tausenden von saisonalen Flüssen und Seen, durch die Schmelzwasser über das Eis fließt, in das Eis eindringt und schließlich im Meer mündet.

Flow III: Schmelzendes Eis aus der Arktis trägt wesentlich zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels bei.

River Systems: Die Oberfläche des Eisschildes ist bedeckt mit Tausenden

von Flüssen und Seen, die über ein komplexes hydrologisches System miteinander verbunden sind.

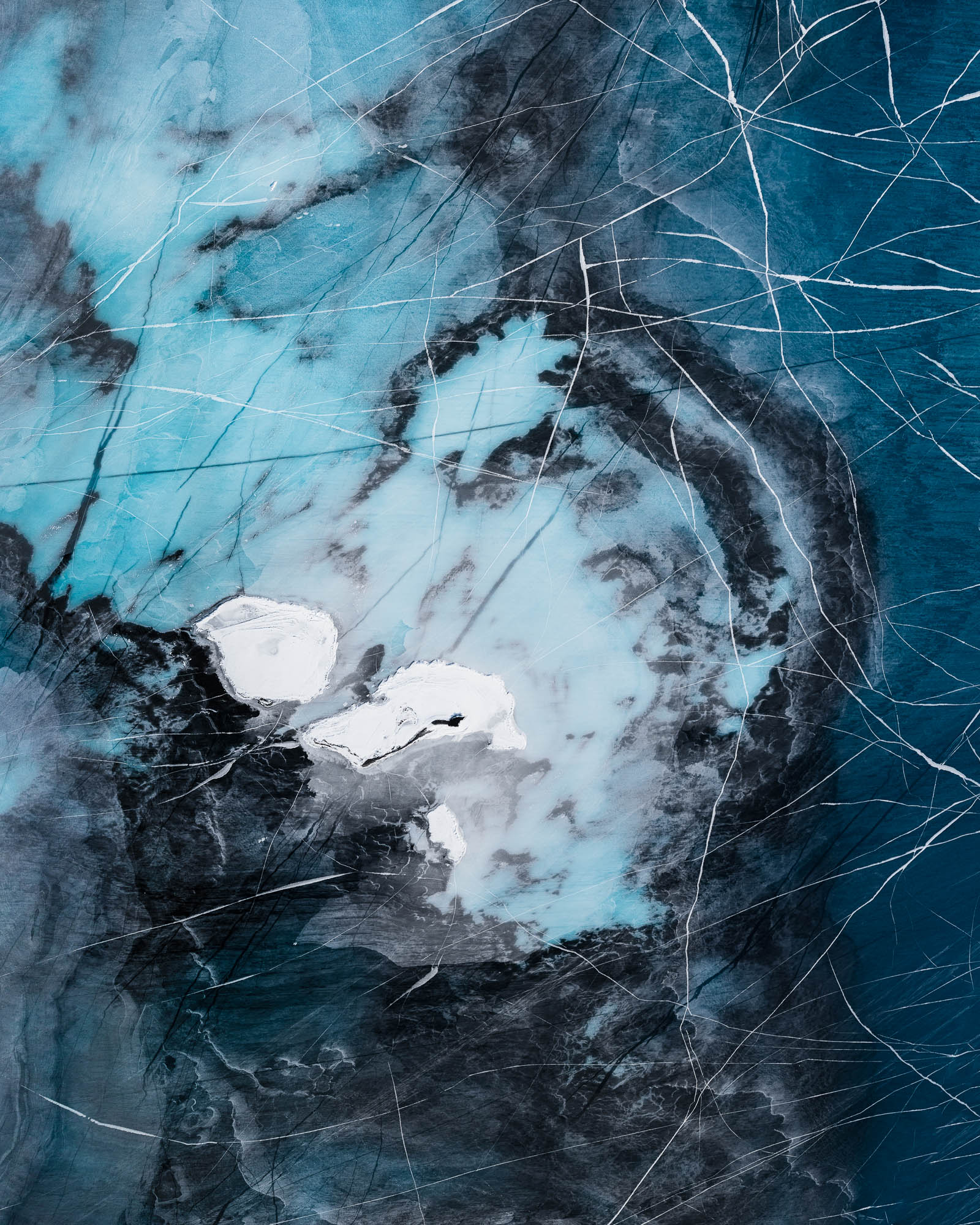

Meltwater Pools I: Schmelzwasserbecken in Gletscherspalten, die durch Ausdehnung des Eisschildes erzeugt werden.

Meltwater Pools II: Schmelzwasserbecken in Gletscherspalten, fotografiert aus 1.100 Metern Höhe.

Das Schmelzen der Eisoberfläche beeinflusst auch, wie viel Sonnenenergie von der Eisdecke reflektiert wird – bekannt als der Albedo-Effekt: Die strahlend weiße Oberfläche des Eises reflektiert den größten Teil der Sonnenenergie. Schmelzendes Eis deckt dunkles Land, Wasser oder Meer unter sich auf, das zu mehr Absorption von Sonnenlicht und damit zu noch mehr Erwärmung und folglich einem schnelleren Schmelzprozess führt. Ein Teufelskreis mit ernsthaften Auswirkungen für Wetter und Ökosysteme.

Sinkhole: Ein Schmelzwassersee auf dem grönländischen Eisschild. Über Gletschermühlen dringt das Schmelzwasser in das Eis ein.

Floating Giant: Manche dieser Seen haben einen Durchmesser von mehr als einen Kilometer.

Meltwater Lake I: Das dunkelblaue Wasser absorbiert mehr Sonnenlicht als weißes Eis, was zu mehr Erwärmung und somit zu einem noch schnelleren Schmelzvorgang führt.

Meltwater Lake II: Die verstärkte Erwärmung durch Schmelzwasserseen wird als Eis-Albedo-Rückkopplung bezeichnet.

Der globale Meeresspiegel wird sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts voraussichtlich auf mehr als 60 Zentimeter erhöhen, was weitreichende Folgen für große Teile der Weltbevölkerung haben wird. Die „Zwei Grad Celsius“-Serie dokumentiert die Auswirkungen der globalen Erwärmung, die hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten auf der Erde verursacht wird.

Rugged I: Aufgebrochene Ufterkante mit Eisschollen in einem See auf dem arktischen Eisschild.

Rugged II: Das kristallklare Wasser macht die Strukturen am Seegrund deutlich sichtbar.

Wave: Der grönländische Eisschild allein enthält genug Wasser, um den weltweiten Meeresspiegel um mehr als sieben Meter zu erhöhen.

Vanishing Surface: Die Eisschmelze in der Arktis findet in den Sommermonaten zwischen Juni und September statt.

Opal Blue I: Im Winter frieren die Seen wieder zu einer geschlossenen Decke zu.

Opal Blue II: Risse in einem zugefrorenen See in der Arktis, fotografiert aus 900 Metern Höhe.

Shoreline: Riesige Eisschollen treiben am Ufer eines Schmelzwassersees.

#tomhegen #climatechange #globalwarming #arcticice #mypmagazine

Fotografie & Text: Tom Hegen

tomhegen.de

instagram.com/tomhegen.de

facebook.com/tomhegen

behance.net/tomhegen

Smatka

Portrait — Smatka

Schönheit, frei von Konventionen

Nach einer Dekade wilden Lebens in London ist Sängerin Smatka zurück in Berlin. Im Gespräch erzählt sie uns von ihrem Debütalbum »Eden« und verrät, warum sie in Kitsch und skurrilen Gedanken an den Tod kreative Sicherheit findet.

27. August 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Text: Katharina Weiß, Fotos: Ansgar Schwarz

Smatka, dieser singende Kokainschub auf zwei Beinen, hat es endlich zurück nach Berlin geschafft – die Stadt, in der sie im Alter von 16 auf Bühnen stand, an deren Türstehern Gleichaltrige ohne falschen Ausweis gar nicht vorbeigekommen wären. Als Sklavenherrin und Frontfrau der Band Smatka Molot ließ sie sich bei ihren Liveshows von einem nackten Mann bedienen, während ihr Zeilen wie „Lolidiale Ideale, durchs Orale ins Anale“ mit einer Leichtigkeit über die Lippen flogen, als wären es pastorale Choräle.

Wer die Nullerjahre im ungezähmten Berliner Stadtteil Kreuzberg verlebt hat, erinnert sich vielleicht noch an dieses rotzige Electro-Punk-Lolitaprojekt, über das die Berliner Morgenpost im Jahr 2004 schrieb: „Smatka Molot spucken auf alle Schubladen, spielen im Zieh-dich-sexy-an-oder-besser-gleich-aus-Schuppen Kit Kat Club oder auf Motorradfreaktreffen.“ Das Kit Kat ist mittlerweile kein exotischer Geheimtipp mehr. Und die sagenumwobenen Anfänge der hedonistischen, heimlichen Berliner Electro-Szene gehören ebenso der Vergangenheit an wie das provokante Kunstkollektiv, zu dem sich Smatka Molot damals zählte.

Während sich die Spreemetropole zum Ibiza für Raver mauserte, hatte sich Sängerin Smatka eine neue wilde Heimat im Herzen der Londoner Musikszene gesucht. Jetzt, nach einem Jahrzehnt englischen Hauptstadtflairs, in dem sich Smatka einen internationalen Namen sowohl als Künstlerin als auch als Künstlercoach machen konnte, ist sie zurück in der Heimatstadt, die sie eigentlich nie verlassen wollte.

Zur Geografie ihrer Geborgenheit gehört auch das Studio R des Maxim-Gorki-Theaters, wo wir sie durch einen heißen Sommernachmittag begleiten. Wir flanieren mit ihr durch den Backstage-Bereich und lauschen ihrem A-capella-Gesang beim Soundcheck zu ihrem Konzert im Rahmen des bevorstehenden „Spark Festival“. Sie hat so viel Charisma, dass es für fünf Frontsängerinnen reichen würde. Deshalb stört es nicht, dass Smatka nach fast zwei Jahrzehnten des Getümmels die lauten Lieder etwas beiseite geschoben hat, um sich stattdessen auf Stücke zu konzentrieren, die – in ihrer zwischenweltlichen Schönheit – für die deutsche Karriere der Künstlerin ein neues Musikkapitel aufschlagen.

»Heute haben wir nur noch wenige Tabus, die Versuchungen sind nicht mehr so nett. Deshalb ist auf einmal die Keuschheit wieder spannend.«

„Eden“, ihr Debütalbum unter dem Namen Smatka, erschien Ende Juni auch in einer Live-Version. Es führt die Hörer durch den Transit-Bereich zwischen Himmel und Erde, Wachen und Träumen – und wird dabei von Smatkas eigenen Beschreibungen gerahmt, die das englisch- und deutschsprachige Werk mit einer beinahe katholisch anmutenden Imagination von Sünde und Keuschheit umwabert. „Die Sünde an sich ist ja schon sehr sexy, weil man dafür der Versuchung folgen muss. Aber heute haben wir nur noch wenige Tabus, die Versuchungen sind nicht mehr so nett. Deshalb ist auf einmal die Keuschheit wieder spannend“, sagt Smatka, die eigentlich nie trinkt, sich heute vor der Show im Maxim Gorki aber ausnahmsweise eine Weinschorle gönnt.

In routinierter Professionalität hat sie zusammen mit ihrem Vertrieb RecordJet ihre Kreativität in zehn radiolange Songs gegossen, die ihre meditative Wirkung aber erst in ihrer Gesamtheit voll entfalten. Im Internet wird der Hörgenuss von bewegenden Visualisierungen unterstützt: Zu fast jedem „Eden“-Lied findet sich ein Video im Netz, dazu erhält jeder Song zur Veröffentlichung des Live-Albums nochmal einen eigenen Performance-Clip.

Der Kirchenchor bot Smatka die erste Bühne ihres Lebens.

Sowohl die Texte als auch die Videoideen stammen allein von der Künstlerin selbst – und transportieren dabei eine Bandbreite an emotionalen Erfahrungen, bei der man sich schnell fragt: Wie viel muss jemand gelebt haben, wie wahnsinnig und unglücklich muss jemand geliebt haben, um Stücke wie „Außer Mir“ oder „Ohne dich“ schreiben zu können?

Viele Anekdoten klingen so fantastisch, dass sie in ihrer Fülle fast unglaublich scheinen. Smatka, deren Name wie der Inbegriff einer urbanen Szene-Künstlerin klingt, wuchs mitten im Wald auf, im tiefen Forst der sächsischen Provinz. Noch heute zieht sie sich zum Musikschreiben in den Wald zurück. Manchmal trifft sie dann ältere Menschen aus umliegenden Orten, die sich daran erinnern, wie sie ihnen als Kind ein Lied vorträllerte – im Austausch gegen Süßigkeiten. Oder wie sie das „Ave Maria“ in der Kirche sang. Der Kirchenchor bot ihr die erste Bühne ihres Lebens. Sängerin wollte Smatka damals allerdings nicht werden, eher Detektivin oder Busfahrerin.

»Man hatte prognostiziert, dass ich mit 21 im Rollstuhl sitzen würde.«

In ihrer Kindheit und Jugend hatte sie ohnehin ganz andere Sorgen. Smatka leidet an einer Hüftdysplasie, eine Sammelbezeichnung für Fehlstellungen der Verknöcherung des Hüftgelenks. Aus diesem Grund war ihr bereits in jungen Jahren ein weniger bewegliches Leben prophezeit worden, insgesamt musste sie bisher dreimal laufen lernen: „Man hatte prognostiziert, dass ich mit 21 im Rollstuhl sitzen würde“, sagt sie. So hat sie sich relativ früh an Sprüche wie „Da kommst du niemals hin!“ gewöhnen müssen. Aber das hat Smatka nicht davon abgehalten, an ihren Träumen festzuhalten: „A dreamer is a believer“, lässt sie uns wissen. Durch Glück und viel Sport traten die Vorhersagen der Ärzte nicht ein. „Ich habe mich nicht verbittert durchgesetzt, sondern einfach gemacht.“

Mit 15 zog die Unerschrockene zuhause aus. Zuerst landete sie in Dresden. „Ich habe in Diskotheken geputzt, in Tankstellen oder bei der Post Geld verdient und in gefühlt jeder Bar gearbeitet“, erinnert sie sich. „Erlaubt war es natürlich nicht, in dem Alter Schnaps auszuschenken.“

Erst nach Monaten begriff sie, dass die Schokoladenpäckchen Haschisch beinhalteten.

Nach dem Schulabschluss marschierte sie in das Europäische Theaterinstitut an der Jannowitzbrücke in Berlin, legte in breitestem Sächsisch ihr Anliegen dar und füllte noch vor Ort die Bewerbung aus. Zu diesem Zeitpunkt war ihr erstes Bandprojekt bereits in vollem Gange. Im Alter von 16 Jahren gründete sie Smatka Molot. Mit dabei war die noch jüngere Bassistin Erika Maria. Bald wurde der doppelt so alte Produzent auf die ungewöhnlich dynamischen Mädchen aufmerksam. Er scheuchte sie durch die Kreuzberger Szene und leierte einen Umzug nach Großbritannien an. Dort landete Smatka schließlich eher widerwillig – und ohne ein Wort Englisch zu sprechen.

Das unfreiwillige Abenteuer ließ sie Teil der Szene um Pete Doherty, The Maccabees und später Amy Winehouse werden. Doch nicht nur ihre Konzerte waren für die junge Künstlerin aufregend, sondern auch ihre Lebensumstände in East London – manchmal mehr, manchmal weniger freiwillig. Smatka jobbte zum Beispiel in einem marokkanischen Café, das sich unterhalb eines besetzten Lagerhauses befand, in dem sie zu diesem Zeitpunkt einen Unterschlupf gefunden hatte. Erst nach Monaten begriff sie, dass die Schokoladenpäckchen, die sich in dem Café so wahnsinnig gut verkauften, Haschisch beinhalteten.

»Persönlich mag ich mein englisches Ich lieber als mein deutsches.«

Wenn Smatka über London spricht, dann malt sie eine Zeit der wilden Wunder. In Berlin versucht sie nun, eine andere Art von Abenteuer zu finden. Unsere Hauptstadt sei und bleibe ihre große Liebe, sagt sie – und wer liebt, müsse sich keine Sorgen machen. Menschlich wieder Fuß zu fassen stellt für Smatka jedoch aktuell die größte Herausforderung dar: „Persönlich mag ich mein englisches Ich lieber als mein deutsches. Mit diesem bin ich jedoch in den ersten Monaten gar nicht gut angekommen, eher angeeckt. Bekannt für mein Feuer, meine positiv-aggressive Ausdrucksweise und mein explosives Durchsetzungsvermögen, hatte ich vor allem mit alten Bekannten, teilweise sehr alten Freunden, meiner Familie, aber auch neuen Bekanntschaften meine Schwierigkeiten.“

»Jetzt war ich ‘ne Spinnerin, ‘ne Verrückte, eine Wiedergekehrte, die es wohl da draußen nicht geschafft hatte.«

Auch wenn Smatka so wirkt, als könne man sie eine Dekade nicht sehen und sie trotzdem nicht vergessen: Die zehn Jahre, in denen sie weder als Mensch noch als Musikerin in Deutschland sichtbar war, fallen nun stärker ins Gewicht, als beim Auszug in die weite Welt vermutet. „Zu allererst bin ich als Sächsin nach Berlin gekommen – als Berlin noch voll von Berlinern war. Für die war ich ‘ne Sächsin. Und nun kam ich wieder und wollte genau da anknüpfen, wo ich in England aufgehört habe. Doch jetzt war ich ‘ne Spinnerin, ‘ne Verrückte, eine Wiedergekehrte, die es wohl da draußen nicht geschafft hatte. Für mich selbst war ich gefühlt eine Weltbürgerin und stolz auf mein scheinbar abgelegtes Ego sowie auf die Dinge, die ich menschlich sowie beruflich erreicht und gelernt hatte.“

»Zum Erfahrungen sammeln ist Urlaub das beste Mittel, aber zur Erholung ist er für mich eher ungeeignet.«

Smatkas Musik schwankt – je nach Perspektive der Hörenden – zwischen lyrischer Erhabenheit und sphärischer Dunkelheit. Sie selbst habe die hellsten Orte in der tiefsten Finsternis erfahren. Dafür muss sie sich aber schon lange nicht mehr als Draufgängerin stilisieren. Sie findet diese Nuancen in der Schwärmerei über vergangene Alltagsgeschichten. Deshalb passt es zu Smatka, dass sie nie in den Urlaub fährt. Das ergäbe für sie keinen Sinn und fühle sich furchtbar an: „Zum Erfahrungen sammeln ist Urlaub wahrlich das beste Mittel, aber zur Erholung ist er für mich eher ungeeignet. Meine Sehnsucht ist die Liebe und schon in meinem ersten Urlaub, kurz vor meiner Einschulung, habe ich mich in einen Jungen verliebt. Einen Jungen, den ich nach diesem Urlaub nie wieder gesehen habe, dessen Gesicht sich aber in mein Herz gebrannt hat.“

Er hieß Marco, hatte leuchtend grüne Augen und schwarzes Haar. Smatka lernte ihn während eines Winterurlaubs in Rehefeld kennen, ein damals beliebtes Ziel im Osterzgebirge. Smatka erinnert sich genau – und während sie erzählt, hat man die Szene genau vor sich: Das Hotel, in dem sie damals wohnten, sei ein alter DDR-Plattenbau gewesen, mit einer riesengroßen, freischwingenden Steintreppe, die von den oberen Etagen durch das Restaurant hindurch, den Eingangsbereich, den Club und schließlich bis zu den Kellerräumen führte. Dort unten, hinter den letzten Stufen, da habe Marco immer gesessen und mit seinen Spielzeugautos gespielt. „Erst später wurde mir bewusst, dass er sich versteckte und weinend Trost in seinem Spiel suchte. Das war der erste traurige Mensch, dem ich begegnet bin.“

»Die Hölle gibt es nicht mehr, zumindest nach ›Eden‹. Das, was war, kann nie mehr sein – und was nun?«

Smatkas Leichtigkeit im Umgang mit der Schwere des Lebens ist vielleicht ihr Markenzeichen. Eines der zentralen Themen in ihrem Album „Eden“ war der Tod. Nun befindet sie sich bereits in der Produktion für Album Nummer zwei, das den Arbeitstitel „Nichts“ trägt und ebenfalls zusammen mit ihrem musikalischen Partner Willi Sieger entsteht. Als Fortführung von „Eden“ wird „Nichts“ wieder ein Konzeptalbum sein. Die zentrale Frage darin: Was passiert mit uns, wenn es uns nicht mehr gibt? Im neuen Werk, so sagt sie, stünden Stillstand, Entstehen und Verwandlung im Mittelpunkt. „Die Hölle gibt es nicht mehr, zumindest nach ‚Eden‘. Das, was war, kann nie mehr sein – und was nun?“, fragt Smatka.

»Der Kitsch, der Traum, das Skurrile, der Dada oder der Surrealismus geben mir eine gewisse Sicherheit.«

Wenn die Musikerin nicht diverse Nachwuchskünstler unterrichtet, mit Kollegen an neuen Projekten bastelt oder eigene Songs schreibt, lebt sie gern in der Stille. Dann baut sie ihr eigenes Gemüse an, bereitet das Holz für den Winter vor oder denkt nach. Was dabei herauskommt, erstaunt sie oft selbst. „Leben und Tod kommen meistens unverhofft und nicht geplant. Egal, wie man es dreht und wendet, man sitzt vor diesem weißen Blatt Papier und verspürt Angst und Widerstand. Je mehr Menschen aus unserem Leben in den Tod gehen, desto stärker wird die Angst. Der Kitsch, der Traum, das Skurrile, der Dada oder der Surrealismus geben mir eine gewisse Sicherheit. Sie sind in der Lage, mir die Angst vor dem Umgang mit beispielsweise dem Tod – dem Unbekannten – und vor dem Realismus zu nehmen.“

»Von innen und außen schön zu sein, ist garantiert unendlich anstrengend, da die Gefahr des Verlusts so groß ist.«

Wenn sie diese Haltung auf ihren Musikstil überträgt, dann befindet Smatka, dass Authentizität in Stimme, Haltung und Sound für sie die Magie eines Songs ausmachen. Das Genre sei dabei absolut nebensächlich. Das Hadern mit den vielen Begrifflichkeiten der Schönheit sei hingegen ein ständiger und dabei produktiver Begleiter ihres kreativen Werdegangs. „Wenn man äußerlich schön ist, sollte man für sein Gegenüber zumindest innen etwas Hässliches haben oder leer sein. So kommt es mir zumindest häufig vor. Tatsächlich von innen und außen schön zu sein, ist garantiert unendlich anstrengend, da die Gefahr des Verlusts so groß ist“, philosophiert sie und verrät uns dann ihre Definition von Schönheit. Für Smatka verhält sich diese analog zur Weisheit: Sie sei rein, doch wer könne das schon von sich behaupten?

»Oft erfahre ich gerade in der Arbeit mit Musikern eine Abneigung gegen schöne Stimmen.«

Bei Smatka fließen die Assoziationsketten ineinander. Begriffliche Trennschärfe wird zu Gunsten einer fließenden Poesie vornübergekippt. Als nächstes springt sie zu einer popokulturellen Ebene: Unverständlich, so sagt Smatka, sei für sie nur die Abneigung gegenüber der Schönheit. „Schön singen, eingängig schöne Melodien, sich schön fühlen oder schön aussehen ¬– oft erfahre ich gerade in der Arbeit mit Musikern eine Abneigung gegen schöne Stimmen, vor allem in deutscher Sprache. Das ist dann immer gleich Schlager. Ja und? Dann ist es eben Schlager. Aber Schlager bedeutet für viele, hässlich zu sein. Warum können sie die Schönheit nicht akzeptieren? Woher kommt dieser Widerstand? Dann legen sie einen urbanen Beat drunter und schon wird aus Schlager böser HipHop.“

Smatka sagt, dass sie das einfach nicht verstehen könne. Es sei nicht mehr cool, schöne Musik zu machen. Die Angst davor, schön zu singen und dafür weniger im Trend zu liegen, hat sie mittlerweile verloren. Das Wunderbare sei, dass sie seit dieser Entwicklung nicht mehr den Druck verspüre, schreien zu müssen, sich schräg zu verhalten oder zu kleiden, nur um erfolgreich zu sein. Denn, so sagt sie: „Authentizität ist Schönheit, frei von jeglichen Konventionen.“

#smatka #katharinaweiss #ansgarschwarz #mypmagazine

Mehr von und über Smatka:

smatka.com

facebook.com/smatka

instagram.com/smatka_official

Fotografie: Ansagr Schwarz

ansgarschwarz.de

facebook.com/AnsgarSchwarzFotografie

instagram.com/ansgarschwarz

Aurora

Interview — Aurora

A Beautiful Soul

Norwegian music artist Aurora jumped out of a natural fairytale into our urban world to spread her message of connectedness and love—in a unique and utterly beautiful way.

19. August 2019 — MYP N° 26 »Style« — Interview: Katharina Weiß, Photography: Steven Lüdtke

When Norwegian music artist Aurora Aksnes published her debut album, “All My Demons Greeting Me As Friends,” in 2016, the success was kind of overwhelming. From one day to another, her music has caught the eye of outsiders, light beings, nonbinary people and even mainstream audiences. The result: endless tours and TV appearances.

More noteworthy, however, are the encounters with her fans, who entrust everything to Aurora, bring her gifts wherever she is—from mobile phones to dead insects. In no time, she has been gathering “warriors and weirdos” around her and became a projection screen for so much.

With her third album, “A Different Kind Of Human – Step 2,” Aurora wants to empower every listener for the world we’re living in. Compared to her second record, “Infections Of A Different Kind – Step 1,” the sound became louder, more demanding, and more upright. While the melodies seem more carefree and pleasing, Aurora’s lyrics couldn’t be more pointed: She precisely describes us, our soul life and the way we treat ourselves.

Consuming that album is no less than looking in a mirror while being fully embraced. And meeting Aurora personally is an unusual experience: Her voice is as soft as a mountain spring and her sentences are as light as a natural drug trip. Let’s immerse in the thoughts of this beautiful soul!

»Humans are so diverse, but the world has forgotten that we have to embrace more than one kind.«

Katharina:

In the past, you stated that your songs are “more a story of the world’s experiences”—rather than your own. What feelings are attached to that quote?

Aurora:

It’s a very emotional world. But it’s not really made for humans like us, for quiet people and weird people. Humans are so diverse, but the world has forgotten that we have to embrace more than one kind. My musical world wants to be a safe place for people where everything is allowed, where you can just exist and be accepted.

»I feel that my followers and I are very equal and full of light.«

Katharina:

You have a very strong community of passionate listeners who bring up a lot of personal stories in their comments and posts regarding you. How have you created this followership of “weirdos and warriors?”

Aurora:

I did not create anything. It just happened. They did it themselves. I don’t know how we became so many. But now we are this big army of love. I think I try to speak to all of them at the same time and I meet many of them in person. And at my shows, I actually feel them emotionally through their energy. I try to signal them that I want every single one of them to be here with me for experiencing this exact moment, as perfect as it is. I think they know that I appreciate them. It’s magical: We have a very loving relationship. They understand when I am tired, and they respect it. I feel that my followers and I are very equal and full of light.

»It is easier to love yourself when you realize how important you are—and that you have a lot to do in this world.«

Katharina:

We always read about people telling us to love ourselves, now it‘s you—but how can we deal with it when we’re failing that task?

Aurora:

Failing is good. To embrace that is a very good approach for falling in love with the people around you as well: We are all kind of failures in the process of learning to love ourselves the way we really are. And this unites us. If you just imagine being old and lying on your deathbed, having spent your whole life trying to love yourself—that’s a bit sad, isn’t it? A human life is quite long these days and we have a lot of time to learn about. What can we change and what can we not change? But the most important thing is to learn acceptance. If you are not the way you hoped to be, you are the way you are anyway—don’t waste your valuable energy, spend it on beautiful things! It is easier to love yourself when you realize how important you are—and that you have a lot to do in this world.

»I am very excited for humankind to make itself proud again.«

Katharina:

You draw major inspiration from nature, so it is no wonder that you also speak up against environmental cruelty. Would you consider yourself an environmental activist?

Aurora:

Absolutely. It is the responsibility of all of us to fix what the people before us have damaged—because they did not know what we know now. We have claimed that we are the most intelligent species on the planet. So it’s about time that we act that way. I am very excited for humankind to make itself proud again.

»If you have love in you, you need to share it.«

Katharina:

You sound very passionate now. What else makes you so passionate?

Aurora:

I am a very thirsty person. Among the many things that make me passionate, making music is the biggest one. When I am in this process, it feels like making love with something divine. Another important topic: respect. To treat all living things equal. No matter of gender or species. And of course: love. If you have love in you, you need to share it. And you should be allowed and proud to do so. We wasted so many years on establishing that only same-sex love is ok. But this worldview will lose in the end.

»When I was little, I was very inwards. I noticed people’s pain and when they tried to hide stories and vulnerability.«

Katharina:

How can we imagine your upbringing? Was your environment always so politically aware?

Aurora:

When I was little, I was very inwards. I noticed people’s pain and when they tried to hide stories and vulnerability. And I was always interested in the most intimate and personal emotions, especially my own. But I started looking outwards just after I finished my first album, “All My Demons Greeting Me as a Friend.” That was when I realized how big the world is. And that there is so much to support. There are issues beyond self-care that we have to fight for. And we have to hold on to our victories. Because some time a man or woman will gain power again and use it to make love and self-empowerment illegal again.

»Growing up in the forest makes you a philosopher.«

Katharina:

Very true. But back to the first part of the question: How did your childhood look like?

Aurora:

I grew up in a very small town. I lived in a fjord. When you translate it, it is called “the fjord of light.” Sounds like a fairytale place, I know. I grew up there with my two sisters and my mum and dad. And we had many cats, they were all grey. We moved there when I was three and for me, it was a true gift. For my older sisters, it must have been a really difficult experience to change all their surroundings, but for me, it was just beautiful. Your eyes can linger and travel over the sea and the mountains when you look out of the window. And behind the house, there was a big forest. I used to play there every day until a big bell next to the house was rang by my parents to tell me that diner was ready. Growing up in the forest makes you a philosopher.

Katharina:

Let’s take the time for a philosophical game then. All my next questions are about “last times” in your life. First question: When was the last time you got surprised?

Aurora:

I did get surprised when we landed in Oslo recently. It was about packing your suitcase. I opened it and realized: I just packed things that looked good, colorwise. But when I unpacked it, I recognized that I have nothing useful with me. So I had to buy some new panties.

»One night I wrote a song in my dreams.«

Katharina:

When was the last time you remembered a dream very well?

Aurora:

This morning. I used to have a dream journal and I remember my dreams very well. One night I wrote a song in my dreams. It was the title track from my album “Infections Of A Different Kind – Step 1.” I woke up in the middle of the night and went down to my piano. I pushed the record button on my phone and played the melody. And then I went to bed again.

Katharina:

When was the last time you experienced pleasure?

Aurora:

This morning. When I masturbated in the hotel room.

Katharina:

When was the last time you had to say goodbye to someone—or something?

Aurora:

I am often traveling with my sisters. One of them is in town with me right now, but we had to say goodbye to the other one two days ago. It is always sad, even though we are only separated for a little while.

»My supporters are really attracted to me because they resonate with what I say.«

Katharina:

When was the last time a listener of your music—I don’t like the word fan—really touched you?

Aurora:

I feel this way too, fan sounds so cocky. I have a big issue with it. It is not a fair word to these amazing people. Maybe we can use supporter instead? My supporters are really attracted to me because they resonate with what I say. We are similar people in some ways. Many of them are extremely artistic. Sometimes when I meet a person, they are too excited to talk to me. They can’t say anything. We all know that struggle. But they give me their letters and their words are so poetic and creative. And often I am taken aback when reading it, just thinking: What a beautiful soul!

#aurora #adifferentkindofhuman #mypmagazine

More about Aurora:

aurora-music.com

instagram.com/auroramusic

facebook.com/iamaurora

twitter.com/auroramusic

Photography by Steven Lüdtke

Interview by Katharina Weiß

Nils Leithold

Editorial — Nils Leithold

The Beauty Of Scotland

German geographer and photo artist Nils Leithold has lost his heart to the beauty of nordic landscapes. Especially Scotland doesn't seem to let him and his lens go.

14. August 2019 — MYP N° 26 »Style« — Photography & Text: Nils Leithold

My work as a geographer and photo creator takes me to many unique places around Europe and the world—always inspired by the beauty of nature, especially by the rough landscapes of the north. As a geographer, I perceive a landscape in the context of its genesis and development. For myself, photography is not just a photo—it’s a never-recurring moment.

Scotland is just breathtaking. The endless space, gorgeous landscapes and lovely people everywhere make this country one of my favorite destinations.

Three facts about Scotland. Fact 1: The world’s first color photograph was taken in Scotland. The subject was a tartan ribbon. Fact 2: The small village Fortingall is home to the oldest tree in Europe (about 3,000 to 9,000 years old). Fact 3: There are approximately 800 Scottish islands, but only about 130 are still inhabited.

#nilsleithold #scotland #mypmagazine

Photography & text: Nils Leithold

nilsleithold.com

instagram.com/nils_leithold

facebook.com/leithold.nils

eyeem.com/u/nilsleithold

Maximilian Mundt

Interview — Maximilian Mundt

Neuland

Mit seiner Hauptrolle in der Netflix-Serie »How To Sell Drugs Online (Fast)« wurde Maximilian Mundt quasi über Nacht bekannt. Wir haben den jungen Schauspieler zum Gespräch getroffen und sind mit ihm, getrieben von der Sommerhitze, an einen Brandenburger See gefahren.

4. August 2019 — MYP N° 26 »Stil« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

„Es gibt Länder, wo was los ist / Es gibt Länder, wo richtig was los ist / Und es gibt Brandenburg“

Als Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe im Jahr 2005 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin sein neues Lied zum Besten gab, war das Gelächter im Publikum groß. Das Stück, das der gebürtige Kölner als traurige Hymne an das Bundesland Brandenburg geschrieben hatte, bündelte wirklich alle Klischees, die man – 15 Jahre nach der Wiedervereinigung – mit dieser dünn besiedelten Region im Osten Deutschlands in Verbindung bringen konnte: Alleenunfälle, Abwanderung, Nazis, Langeweile, Tristesse, Provinzialität. Bam! Ein Song wie ein Fingerzeig, der schnell zum Erfolg wurde, jedenfalls im Rest der Republik. Dabei war doch alles nur als Spaß gemeint.

Nun kommt es im Leben aber vor, dass sich die Zeiten ändern. Soll heißen: Was früher mal belächelt oder gar verachtet wurde, hat heute oft die Chance, mindestens den Mainstream-Geist zu treffen, wenn nicht sogar zum Kult zu werden. Man denke nur an Bio, Birkenstock, Die Grünen.

Was Brandenburg damit zu tun hat? Naja, als Rainald Grebe damals am Klavier saß und sein Lied gewordenes Stigma präsentierte, gab es noch kein Instagram. Und wer nur ansatzweise versteht, wie diese Plattform funktioniert, der weiß, dass man mit Abgeschiedenheit durchaus punkten kann, insbesondere wenn man wie Brandenburg unzählige Naturparks, Wälder und Seen zu bieten hat. Das digitale Volk von heute sucht eben Orte, an denen man sich perfekt in Szene setzen kann. Einsame Natur als Unique Selling Proposition. Am Pragser Wildsee gibt’s das schon lange nicht mehr.

An eine dieser Brandenburger Locations hat es auch uns heute verschlagen. Etwa eine Stunde südöstlich von Berlin stößt man auf den Pätzer Vordersee, gleich daneben liegt der kleinere Tonsee. Zwei Gewässer, an denen sich außer ein paar Nackten nicht wirklich viele Menschen tummeln. Im Gepäck haben wir Maximilian Mundt, den 23-jährigen Schauspieler, der seit etwa zwei Monaten als Hauptdarsteller in der Netflix-Produktion „How To Sell Drugs Online (Fast)“ zu sehen ist. Die Serie beruht auf der wahren Geschichte von Maximilian S. aus Leipzig, der aus seinem Kinderzimmer heraus im Darknet einen florierenden Online-Shop für Drogen aller Art betrieben hatte. Bereits im Frühjahr hatten wir einen der Regisseure, Lars Montag, zum Interview getroffen und ausführlich über die Serie und die Geschichte dahinter berichtet.

Wenn man es genau nimmt, ist Maximilian Mundt nicht zum ersten Mal in unserem Magazin vertreten. Im März 2015 veröffentlichte er in MYP einen selbst verfassten Artikel zum Thema „Mein Ritual“. Ein Ritual, so schrieb er damals, sei etwas, das ihm Ordnung und Halt gebe – Halt, den er brauche, um klar zu sein. Das Theater, so erzählte er, sei ein Ort, der ihm diesen Halt gebe. Denn er habe dort gelernt, wer er sei.

Illustriert war Maximilians Artikel damals mit einem seiner vielen künstlerischen Fotos, die er in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Der junge Mann, der seit 2016 an der Hamburger Kunsthochschule Filmkunst studiert, scheint ohnehin ein kreativer Tausendsasser zu sein. Maximilian ist nicht nur Schauspieler und Fotograf, er führt auch Regie, ist Kameramann, Cutter oder kümmert sich, wenn’s sein muss, auch gerne mal um Ausstattung und Garderobe.

Und so wirkt es heute auch, als seien wir nicht hier, um ihn, den Protagonisten, in die Mitte des Geschehens zu stellen. Vielmehr haben wir den ganzen Tag lang das Gefühl, als seien wir gemeinsam als lustiges, dreiköpfiges Fototeam in der Brandenburger Natur unterwegs, um dort nach geeigneten Motiven zu suchen – und von allen anderen schief angeschaut zu werden. Wir sind scheinbar die Einzigen, die hier Klamotten tragen. Maximilian sogar im Wasser.

Bevor wir ins Gespräch eintauchen, sei das Wichtigste vermerkt: Netflix hat vor wenigen Tagen verkündet, dass es eine zweite Staffel von HTSDO(F) geben wird. Die Dreharbeiten dazu starten im Herbst, mit der Veröffentlichung kann man wohl im nächsten Frühjahr rechnen. Wir sind gespannt, wie’s weitergeht. Aber schauen wir erst mal auf die aktuelle Staffel 1 – und auf denjenigen, der darin die Hauptrolle spielt.

»In Deutschland gab es bislang keine Jugendserie, bei der nicht die Dialoge von irgendwelchen 50-Jährigen geschrieben wurden.«

Jonas:

Wenn man deine persönlichen Social-Media-Aktivitäten verfolgt, hat man den Eindruck, dass du selbst ein großer Serien-Junkie zu sein scheinst. Ist „How To Sell Drugs Online (Fast)“ ein Format, das dir als Zuschauer noch gefehlt hat?

Maximilian:

Schwierig zu sagen. Auf der einen Seite ist es so, dass ich unsere Serie mit keiner anderen vergleichen kann. Klar, es gibt gewisse Anklänge an „13 Reasons Why“ oder „Sex Education“, aber dieses Drogen-Ding von Jugendlichen habe ich – jedenfalls in Verbindung mit so viel Comedy – noch nirgendwo gesehen. Auf der anderen Seite ist HTSDO(F) gar nicht so mein Genre. Ich finde Comedy zwar grundsätzlich super, aber ich stehe vielmehr auf Fantasy und weniger auf das ganze Crime-Zeug. Ich mag beispielsweise „The OA“, „Dark“ oder „Stranger Things“ total. Allerdings finde ich „Haus des Geldes“ auch ziemlich gut und habe mir insgeheim gewünscht, dass sich unsere Serie über die nächste Staffel – oder Staffeln, wer weiß – etwas in diese Richtung entwickeln wird. In den ersten Folgen unserer aktuellen ersten Staffel ist der Plot ja noch recht sweet und teeniemäßig. Aber mit jeder Episode wird es ernster und man hat das Gefühl, dass bald der crazy shit losgehen könnte.

Ganz allgemein würde ich sagen, dass so eine Serie definitiv für Deutschland gefehlt hat. Hier gab es bislang keine Jugendserie, die wirklich realistisch dargestellt wurde – und bei der nicht die Dialoge von irgendwelchen 50-Jährigen geschrieben wurden. Bei HTSDO(F) ist der jüngste Drehbuchautor, Stefan Titze, gerade einmal 24. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Autorenteam total am Puls der Zeit ist. Als beispielsweise die App „Musicall.y“ in „TikTok“ umbenannt wurde, wussten das die Autoren sofort und haben es ins Drehbuch eingearbeitet.

»Als ich zum ersten Mal zum Casting gegangen bin, stand ich plötzlich vor einer Teppichreinigung.«

Jonas:

Die Bildundtonfabrik wurde in den letzten Jahren hauptsächlich durch ihre vielen unorthodoxen Produktionen rund um Jan Böhmermann bekannt. Ist die Arbeit mit einer solchen Truppe anders als mit einer „herkömmlichen“ Produktionsfirma?

Maximilian:

Für mich hat es sich angefühlt, als wäre man dort sehr auf schnelle Improvisationskünste aus. Klar, alles ist auch immer gut durchdacht, hat einen gewissen Pfiff und man weiß, wie man am besten provozieren kann. Aber die Leute bei der Bildundtonfabrik machen auch viel aus dem Impuls heraus und probieren Dinge gerne aus. Auf jeden Fall ist es eine krasse Firma, von der ich allerdings vorher noch nie etwas gehört hatte. Als ich zum ersten Mal zum Casting gegangen bin, stand ich plötzlich vor einer Teppichreinigung, die unter derselben Adresse zu finden ist wie die BTF. Das hat mich ziemlich verwirrt und ich dachte, diese Teppichreinigung hätte ihre Räume fürs Casting zur Verfügung gestellt. Erst danach habe ich mal gegoogelt – und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, was die BTF so alles gemacht hat.

»Viele Menschen denken, ich selbst sei dieser Maximilian S. aus Leipzig, auf dessen wahrer Geschichte die Serie beruht.«

Jonas:

Du hast im Vorgespräch erklärt, dass du nach dem Serienstart den Fehler gemacht hättest, auf Instagram in die Konversation mit Fans einzusteigen. Du sagtest, es koste unendlich viel Zeit, alle Nachrichten zu beantworten. Wie schaut man insbesondere aus dem Ausland auf die Serie?

Maximilian:

Insgesamt ist das Feedback megapositiv, ich habe bis jetzt noch keine einzige negative Nachricht erhalten. Die Leute sind einfach begeistert. Viele sagen auch, dass sie gar nicht vermutet hätten, dass es sich um eine deutsche Serie handelt, sondern eher um eine amerikanische Produktion oder eine aus ihrem eigenen Land. Erst später haben sie dann gemerkt, dass es sich tatsächlich um deutsche Schauspieler in einer fiktiven deutschen Stadt handelt.

Was mich am meisten beeindruckt – und gleichzeitig auch schockiert –, ist, dass viele Menschen denken, ich selbst sei dieser Maximilian S. aus Leipzig, auf dessen wahrer Geschichte die Serie beruht. Ich werde etwa gefragt, wie ich es geschafft hätte, mit Netflix einen solchen Deal abzuschließen, und wie es dabei sein könnte, dass ich momentan nicht hinter Gittern sitze. Dieser Eindruck ist wahrscheinlich deshalb entstanden, weil die allererste Folge mit einer Art Interview mit Moritz startet, das so authentisch wirkt, als sei es ein reales Hintergrundgespräch zur Serie.

»Dieser Dreh hat mich körperlich wie mental herausgefordert.«

Jonas:

Mit dem Start der Serie gab es quasi von jetzt auf gleich ein enormes Interesse an deiner Person. Hast du damit gerechnet?

Maximilian:

Als im Oktober 2018 die Dreharbeiten losgingen, habe ich noch überhaupt nicht einschätzen können, wo das am Ende hingeht – auch weil die die Bildundtonfabrik wie so eine süße, kleine Produktionsfirma wirkt, die wie bereits erwähnt sehr viel ausprobiert und improvisiert. Daher ist es für mich auch absolut überwältigend, wie viele Leute die Serie schauen und wie gut das Ganze ankommt. Ich freue mich auch über jeden, der mich auf der Straße anspricht. Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass sich die große Mühe gelohnt hat, denn dieser Dreh war für mich auch ziemlich anstrengend und hat mich körperlich wie mental herausgefordert.

Jonas:

Das heißt, du bist danach erst mal für ein paar Tage ins Bett gefallen?

Maximilian:

Für einen ganzen Monat!

»Bis zum ersten Drehtag dachte ich, dass für die Rolle vielleicht doch noch ein anderer Schauspieler rangeholt würde – irgendein deutscher Shooting Star, der mehr Erfahrung und Bekanntheit hat als ich.«

Jonas:

Warum hat dich der Dreh so mitgenommen?

Maximilian:

Ich hatte mir vorher unendlich viel Druck gemacht. In mir gab es eine riesige Angst, auf ganzer Linie zu versagen. Denn eigentlich war meine Rolle schon besetzt, es wurden nur noch Schauspieler für die Figur Lenny gecastet. Ich selbst habe auch erst für diese Rolle vorgesprochen. Aber am selben Tag noch wurde ich auf dem Weg zum Bahnhof darum gebeten, nochmal zurückzukommen und mir die Texte für Moritz anzuschauen. Bis zum ersten Drehtag dachte ich, dass für diese Rolle vielleicht doch noch ein anderer Schauspieler rangeholt würde – irgendein deutscher Shooting Star, der mehr Erfahrung und Bekanntheit hat als ich.

»Mittlerweile könnte ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen, als an der Seite von Danilo zu spielen.«

Jonas:

Dabei hast du mit deiner Besetzung als Moritz selbst jemand anderen „verdrängt“.

Moritz:

Ja, das tat mir total leid, auch weil ich denjenigen bereits aus dem Casting kannte. Wir haben mal gemeinsam eine Probeszene gespielt – ich als Lenny, er als Moritz. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert und war irgendwie cool. Ich dachte, dass diese Konstellation wirklich funktionieren könnte und ich am Ende die Rolle des Lenny bekomme. Aus diesem Grund hatte es mich auch so gewundert, dass ich nochmal zum Vorsprechen gebeten wurde. Die Figur des Lenny hatte ich ja komplett anders angelegt als die des Moritz. Am Ende bin ich natürlich trotzdem megaglücklich. Mittlerweile könnte ich es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen, als an der Seite von Danilo zu spielen, den ich während des Drehs sehr liebgewonnen habe.

»Ich bewundere das Feuer, mit dem Moritz die Dinge angeht. Das ist aber gleichzeitig auch das, was ich nicht an ihm mag.«

Jonas:

Nach deiner Besetzung hast du mit diesem Moritz letztendlich sehr viel Zeit verbracht. Was magst du an der Rolle am meisten – und was nicht?

Maximilian:

Am meisten mag ich diese Awkwardness, die er hat, und seine Angewohnheit, diese in den unangenehmsten Situationen auszuspielen – ohne sich selbst dabei bewusst zu sein, wie unangenehm es gerade ist. Als wäre es einfach selbstverständlich. Außerdem bewundere ich seinen Willen, etwas umzusetzen, und das Feuer, mit dem er die Dinge angeht. Das ist aber gleichzeitig auch das, was ich nicht an ihm mag. Ich finde es wirklich schwierig, dass er so wenig nachdenkt, vieles aus dem Bauch heraus entscheidet und damit fast automatisch große Scheiße baut. Wenn es also etwas gibt, das man aus der Serie lernen kann, ist es „Macht genau das Gegenteil von dem, was Moritz und Lenny tun!“ Soll heißen: Bleibt euch treu und denkt erstmal nach, bevor ihr irgendeinen Mist fabriziert. Man merkt meiner Meinung nach recht deutlich, dass es den beiden Jungs noch gar nicht wirklich bewusst ist, was sie da tun, zumindest Moritz nicht. Der will eigentlich nur seine Freundin zurückgewinnen und hat das, was sich im Hintergrund abspielt, noch nicht realisiert.

»Hinter dem Bildschirm kann man sich verstecken und jemand völlig anderes sein.«

Jonas:

Diese Awkwardness findet einen ihrer vielen Höhepunkte unter anderem in einer Szene, in der sich Moritz bei Lenny persönlich entschuldigen will. Das tut er, indem er Lenny sein Smartphone vor die Nase legt und von einem Sprachassistenten einen selbst verfassten Entschuldigungstext vorlesen lässt. Wie hast du diese und andere Schlüsselszenen empfunden, als du sie zum ersten Mal im Drehbuch gelesen hast?

Maximilian:

Solche Momente sind ja keine Standardsituationen, sondern stellen überzogene Charakterzüge von Moritz dar. Die Drehbücher wirkten dementsprechend auch an vielen Stellen total grotesk und bescheuert, aber gerade deshalb auch so genial. Beim Lesen musste ich oft laut loslachen – meistens saß ich dabei übrigens im Zug nach Köln. Man kann sich vorstellen, wie mich die Leute angeschaut haben.

Jonas:

Auch wenn es sich dabei um überzogene Charakterzüge handelt, ist gerade eine solche Szene ein bezeichnendes Bild für die Art und Weise, wie Menschen heute kommunizieren: unpersönlich und indirekt, mit Hilfe diverser Devices und Plattformen.

Maximilian:

Ja, weil es einfach ist. Hinter dem Bildschirm kann man sich verstecken und jemand völlig anderes sein. Für die Person auf der anderen Seite wird nicht mehr ersichtlich, wer wirklich hinter einer Nachricht steckt. Auch für mich persönlich sind solche Technologien wie ein kleiner Schutz – wie eine Mauer, die man um sich herum aufbauen kann. Wenn ich beispielsweise verabredet bin und kurzfristig absagen muss, fällt es mir viel leichter, eine Textnachricht zu schicken statt anzurufen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich das Handy einfach weglegen und sehe nicht, ob die entsprechende Person angepisst ist oder irgendwie darauf reagiert. Ich kann eine einzige Ansage machen, die Sache von mir wegschieben und muss mich nicht weiter erklären. Traurig, oder?

»Lenny ist für Moritz das, was Steve Wozniak für Steve Jobs ist.«

Jonas:

Obwohl sich Moritz so grotesk entschuldigt, steht Lenny weiter zu ihm und unterstützt ihn. Welche Bedeutung hat Lenny für Moritz in der Serie? Und welche Bedeutung hat Danilo Kamperidis für dich persönlich?

Maximilian:

Lenny ist für Moritz das, was Steve Wozniak für Steve Jobs ist: der Typ, der über das technische Know-How verfügt, um die Ideen des anderen, des Visionärs, umzusetzen. Lenny ist der einzige Freund, den Moritz hat. Und er ist auch der Einzige, der dessen Vorhaben Realität werden lassen kann.

Was Danilo angeht, ist er für mich jemand, der mir beim Dreh ganz viel Gelassenheit gegeben hat. Während ich immer krass aufgeregt war, unter Druck stand und abends im Hotelzimmer in Gedanken an den nächsten Drehtag fast hyperventiliert habe, war er supercool und entspannt. Er hat immer versucht, etwas davon auf mich zu übertragen.

»Ich habe versucht, Moritz viel von meinen eigenen unangenehmen Momenten im Leben und von meiner eigenen schlaksigen Körperlichkeit mitzugeben.«

Jonas:

Würdest du sagen, dass es gewisse Überschneidungen zwischen dir und deiner Rolle gibt? Wieviel Moritz steckt in dir – und umgekehrt?

Maximilian:

Beim Lesen der Drehbücher war es für mich sehr schwierig nachzuvollziehen, wie die Rolle den Zuschauer mitziehen wollte. So, wie sie anfangs geschrieben war, war sie erkennbar unemotional, unempathisch, kühl und karriereorientiert. Zeitweise stand sogar im Raum, den Charakter in etwa so anzulegen, wie Marc Zukerberg von Jesse Eisenberg in „The Social Network“ gespielt wurde. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie man so eine Persönlichkeit über eine ganze Serie und dann noch mit einer Off-Stimme erzählen kann. Das hat mir ein wenig Bauchschmerzen bereitet. Ich wusste quasi bis zum ersten Drehtag nicht, was wir mit diesem Moritz anstellen werden und in welche Richtung sich das Ganze bewegen soll.

Mein Gefühl hat mir gesagt, dass ich ihn irgendwie etwas liebenswerter und nahbarer machen muss. Also habe ich sehr stark in mich selbst geschaut und versucht, Moritz viel von meinen eigenen unangenehmen Momenten im Leben und von meiner eigenen schlaksigen Körperlichkeit mitzugeben. Ich wollte zeigen, dass er kein kompletter Creep ist und sogar eine verletzliche Seite hat. Dass Moritz beispielsweise in manchen Momenten ziemlich leidet und sogar Tränen in den Augen hat, stand vorher so nicht im Drehbuch. Darüber hinaus stammen auch die vielen Zeichnungen von mir, das war in der Figur ebenfalls nicht angelegt.

»Für mich fühlt sich diese erste Staffel fast wie ein Teaser auf etwas noch viel Größeres an.«

Jonas:

Euer Regisseur Lars Montag hat uns im Interview verraten, dass Maximilian S. mal am Set in Bonn vorbeigeschaut hat, als er auf Freigang war und in der Gegend einen Gerichtstermin hatte. Hast du davon etwas mitbekommen?

Maximilian:

Ja – und ich war froh, dass ich ihn nicht getroffen habe. Mir war es wichtig, durch diese reale Person nicht darin beeinflusst zu werden, wie ich meine Rolle anlege. Außerdem ist er ein Krimineller und ich hatte keine Lust, mit ihm zusammen womöglich noch auf irgendwelchen Pressefotos zu landen. Wagner Moura, der in der Serie „Narcos“ die Rolle des Pablo Escobar spielt, hätte sich mit der realen Person wohl auch nicht mal eben auf einen Plausch getroffen. Davon abgesehen hatte ich die Befürchtung, dass Maximilian S. sich persönlich angegriffen fühlt, wenn er sieht, wer ihn da portraitiert – und dass er denkt, man wolle sich über ihn lustig machen. Gott sei Dank haben wir zu den realen Ereignissen immer einen gewissen Abstand gewahrt. Und so, wie ich das mitbekommen habe, muss er es letztendlich ziemlich lustig gefunden, was wir aus dem Ganzen gemacht haben.

Jonas:

Neben der Tatsache, dass Maximilian S. einen illegalen Drogen-Shop im Darknet betrieben hat und dafür verurteilt und inhaftiert wurde, hat er wohl noch ein viel größeres Problem: Es scheint eine Menge Leute zu geben, denen er noch Geld schuldet und die nur darauf warten, dass er aus dem Knast kommt. Oder anders gesagt: Wer so ein Business betreibt, setzt sich einer Vielzahl von – vielleicht sogar lebensgefährlichen – Gefahren aus. Ist das ein Aspekt, den ihr in Staffel 2 stärker beleuchten werdet?

Maximilian:

Es gibt ja gegen Ende der ersten Staffel die Bemerkung von Lenny, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem alles aus dem Ruder läuft. Wir werden also sehen, wie’s weitergeht (Maximilian grinst). Für mich persönlich fühlt sich diese erste Staffel ohnehin fast wie ein Teaser auf etwas noch viel Größeres an.

»Ich finde unsere Serie auch so realitätsnah, weil Drogen mittlerweile Teil einer Jugendkultur sind.«

Jonas:

In den letzten Jahren gab es immer wieder Stimmen, die den medialen Umgang mit der Geschichte von Maximilian S. kritisiert haben. Es heißt, seine Taten würden in der Berichterstattung oft marginalisiert, der Online-Verkauf von Drogen aus dem Kinderzimmer heraus würde wie eine clevere Startup-Idee behandelt. Dabei werde kein Licht auf die persönliche Situation derer geworfen, die am anderen Ende „der Leitung“ säßen und deren Schicksale maßgeblich durch den Konsum von Drogen bestimmt würden. Wie hast du dich selbst mit dieser Problematik auseinandergesetzt?

Maximilian:

Ich habe in meinem ganz privaten Umfeld die Erfahrung gemacht, dass Drogen bei Freunden und Bekannten ein ganz normales Thema sind. Ich kenne 16-Jährige, die standardmäßig immer wieder eine Pille schmeißen oder Speed ziehen. Aus diesem Grund finde ich unsere Serie auch so realitätsnah, weil Drogen mittlerweile Teil einer Jugendkultur sind. Man dröhnt sich einfach zu, wenn man mal wieder allem überdrüssig geworden ist. Was ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde, ist die Haltung unserer Produktionsfirma, die immer wieder betont, dass wir mit unserer Serie nicht die Erziehungsberechtigten der Zuschauer sind. Wir zeigen nur eine etwas überzogene Realität, haben dabei aber keinen Lehrauftrag. Trotzdem zeigen wir, welche Wirkungen und Nebenwirkungen der Konsum von Drogen haben kann. Ich persönlich finde es auch viel wichtiger, gerade darüber aufzuklären, statt einfach nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu fuchteln.

»Für viele Leute ist es nach wie vor ein Tabuthema, über Sex oder ihre Sexualität zu reden. Und über Drogen wird noch viel weniger gesprochen.«

Jonas:

Glaubst du, dass es heute für Jugendliche eine ähnliche pionierartige Drogenaufklärung braucht, wie es vor wenigen Jahrzehnten eine Sexualaufklärung à la Dr. Sommer gab?

Maximilian:

Ich weiß gar nicht, ob alleine die Sexualaufklärung schon so weit ist, wie sie sein sollte. Es gibt immer noch etliche Vorurteile und Unsicherheiten – und für viele Leute ist es nach wie vor ein Tabuthema, über Sex oder ihre Sexualität zu reden. Und über Drogen wird noch viel weniger gesprochen. Von etlichen Seiten heißt es nur: „Nehmt keine Drogen, denn das ist schlecht!“ Deshalb bin ich absolut der Meinung, dass es mehr Aufklärung braucht – alleine, was die Begriffe angeht, die so auf dem Schulhof zu hören sind: Was sind „Pappen“, was sind „Teile“, was ist „Acid“? Das kann man bisher nur von Freunden oder aus dem Internet erfahren. Also lasst uns viel mehr darüber reden!

Jonas:

2013 hat Angela Merkel den legendären Satz gesagt: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Darüber haben sich viele Leute lustig gemacht: Kein Satz schien besser geeignet, um eine Generation zu beschreiben, die den Sprung ins Internet-Zeitalter verpasst hat. Wenn man diesen Satz aus der heutigen Perspektive betrachtet – mit all den Unwägbarkeiten, die das Internet mit sich bringt, und all dem Unwissen, was dort mit den eigenen Daten passiert – scheint dieser Satz gar nicht mehr so entlarvend, wie ihn viele damals empfanden. Wie hast du selbst zu dem ganzen Darknet-Thema recherchiert? Bist du in diese Welt mal eingetaucht?

Maximilian:

Ich bin in der Hinsicht tatsächlich ein riesiger Angsthase und habe mir das alles nicht angetan. Ich habe mir nur mal auf YouTube einen Beitrag dazu angeschaut, das hat mir völlig gereicht.

»Diese jungen Leute am Theater konnten vollkommen davon loslassen, anderen etwas darüber vorzulügen, wer sie sind.«

Jonas:

Vor gut vier Jahren hast du in unserer 17. Ausgabe einen eigenen Artikel zum Thema Ritual veröffentlicht. Darin schreibst du: „Mein Ritual besteht aus einer sich wiederholenden Tätigkeit, die mir Ordnung und Halt gibt. Halt, den ich brauche, um klar zu sein. Das Theater ist ein Ort, an dem ich gelernt habe, wer ich bin. Ein Ritual, mich selbst zu spielen, zu fühlen und zu meinen Gedanken zu stehen.“ Was genau hast du mit diesen Zeilen gemeint?

Maximilian:

2013 habe ich angefangen, im Jugendclub des Hamburger Thalia Theater zu spielen. Ich habe neben der Schule immer nach etwas gesucht, was mich erfüllt. Ich war kein besonders guter Schüler war, außer in den Fächern Theater oder Kunst, aber das wurde nicht besonders gefördert. Ich habe in der Schule sehr wenige wirklich enge Freunde gehabt – die habe ich erst in der Theatergruppe gefunden. Diese jungen Leute konnten vollkommen davon loslassen, sich in irgendeiner Art und Weise präsentieren zu müssen oder anderen etwas darüber vorzulügen, wer sie sind. Es gab Momente, da sind wir einfach frei auf der Bühne herumgerollt, haben megaverschwitzt zusammen im Pulk gelegen und wie Wildschweine gegrunzt. Gerade diese Körperlichkeit fand ich toll. Am Theater habe ich das erste Mal gemerkt, was ich wirklich gut kann und wer ich bin. Und ich habe gelernt, zu mir selbst zu stehen und für meine Meinung einzustehen. Das wiederum konnte ich in der Schule ganz gut für meine Zeit in der Oberstufe nutzen, mein Zeugnis ist plötzlich viel besser geworden – aber nicht, weil ich durch das Theater besser in den einzelnen Fächern geworden wäre. Sondern weil ich meine künstlerischen Fähigkeiten besser einbringen und zu meiner Meinung stehen konnte.

»Wenn man sich in fremde Identitäten hineinlebt, kann einen das manchmal ganz schön fertigmachen.«

Jonas:

In 2017 und 2018 hast du an deutschen Seminaren des berühmten Ron Burrus Actors Conservatory teilgenommen. Was hast du daraus für dich mitgenommen?

Maximilian:

Ich habe gelernt, dass Schauspielerei ein Job ist – ein Handwerk. Dass es wichtig ist, sich von der emotionalen Bindung zu seiner Rolle auch wieder lösen zu können. Dass man kein besserer oder anderer Mensch ist, nur weil man Schauspieler ist, sondern lediglich jemand, der auch nur seine Leistung darbietet. Und dass man aufpassen muss, nicht daran kaputtzugehen. Wenn man sich in fremde Identitäten hineinlebt, kann einen das manchmal ganz schön fertigmachen.

Jonas:

Das heißt, diese Seminare haben dich letztendlich auch für deine Rolle in HTSDO(F) gerüstet?

Maximilian:

Absolut. Nur dass ich mir dort leider durch eigene Ängste und Versagensängste ziemlich viel Druck gemacht habe, den ich mir eigentlich hätte sparen können. Ich glaube, dass meine Darstellung von Moritz auch davon geprägt ist, dass ich so unter Spannung stand. Ich war nicht in der Lage, nach den Drehtagen loszulassen – ganze zwei Monate lang nicht. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich in Zukunft damit umgehe.

»Ich brauche eine Aufgabe, eine Fragestellung, um etwas zu erschaffen. Aus mir selbst heraus kann ich das nur sehr schwer.«

Jonas:

Lars Montag hat uns verraten, dass dir die Rolle im letzten Jahr mehr oder weniger „in die Quere“ gekommen ist, weil du ursprünglich vorhattest, dich aus der Schauspielerei zurückzuziehen. Was war der Grund dafür?

Maximilian:

Naja, Theater spiele ich weiterhin mit sehr viel Freude. Was Film und Fernsehen angeht, hatte ich zwar immer wieder Anfragen, aber leider nur wenige Besetzungsvorgänge – meistens war mein Typ einfach zu speziell. Aus diesem Grund bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass mir sowohl die Showrunner Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann als auch die beiden Regisseure Lars Montag und Arne Feldhusen das Vertrauen entgegengebracht haben, ihre Serie als Darsteller zu tragen.

Als die Rolle kam, war ich gerade mit meinem Kunstfilm-Studium an der Hamburger Kunsthochschule beschäftigt, aber dort kann es wirklich langweilig sein. Man wird nicht wirklich gefordert und die Leute interessieren sich nicht für einen. Ich persönlich brauche aber einen Arschtritt, um kreativ zu sein. Ich brauche eine Aufgabe, eine Fragestellung, um etwas zu erschaffen. Aus mir selbst heraus kann ich das nur sehr schwer. Ein Beispiel: Ich bin kein Autorenfilmer, das finde ich einfach zu verkopft. Für mich ist es viel interessanter, einen fremden, frischen Blick auf etwas zu bekommen und eine neue Perspektive einzubringen. Das kann man an der Kunsthochschule nicht fördern, da will dir keiner sein Skript geben oder über seine eigenen Projekte reden. Das ist verdammt schade!

»Heute weiß ich, dass ich diese Kritik an mir hätte abprallen lassen sollen.«

Jonas:

Wenn du ohne einen Anschub von außen nicht kreativ sein kannst, wie entstehen dann deine überaus kreativen Fotos, die du in den letzten Jahren so zahlreich erschaffen und veröffentlicht hast? Diese Bilder wirken wie Schlüsselszenen aus Filmen, die es noch gar nicht gibt.

Maximilian:

Leider hat mir die Kunsthochschule diese Arbeit ein wenig zerstört. 2015 habe ich mich dort mit meinen Fotografien beworben und wurde abgelehnt – mit der schlechtesten Bewertung, die es gibt. Es hieß, das sei keine Kunst, sondern Werbung oder Modefotografie. Einfach nur schön, sonst nichts. Dieses Urteil hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich aufgehört habe zu fotografieren, zumindest in dieser Richtung. Im Hinterkopf hatte ich immer die Frage: Warum machst du das? Was willst du damit? Das zerstört einem die intuitive Arbeit – und dann macht man lieber gar nichts. Bis dahin war die Fotokunst neben dem Theater mein Ort, um mich auszudrücken und etwas zu sagen. Vor allem, weil ich innerhalb der Schule ziemlich schweigsam war. Heute weiß ich, dass ich diese Kritik an mir hätte abprallen lassen sollen. Das habe ich aber damals nicht. Es ist so sehr hängengeblieben, dass mit der Zeit immer weniger Bilder entstanden sind.

Jonas:

Wie kommt es, dass du gerade den Meinungen von Experten so viel Beachtung schenkst?

Maximilian:

Wahrscheinlich aus einer Unsicherheit heraus, aus einer Suche nach Bestätigung. Meine Freunde haben mich immer extrem unterstützt und mir Halt gegeben, aber das hat mir nicht gereicht, zumindest damals nicht. Ich wollte eine Bestätigung von Leuten, die vom Fach sind – von Autoritäten. Das ist manchmal immer noch so. So hatte ich beispielsweise auch während des Drehs im letzten Jahr oft das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Warum auch immer.

Jonas:

In den letzten Wochen wurden es weltweit ein paar Millionen Menschen mehr, die sich für das interessieren, was du tust. Vielleicht hilft das ja.

Maximilian (lacht):