Luke Evans

Interview — Luke Evans

Soundtrack Of My Life

With his pop album, »At Last,« Hollywood actor Luke Evans emerges from the tough-guy cocoon. He explains why music is his first love, why men should go to therapy more often and why we should not try to change our lovers.

3. Dezember 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Katharina Weiß, Photography: Frederike van der Straeten

On screen, Luke Evans often takes on the part of the tough guy—in “The Hobbit,” “Beauty and the Beast,” or recently in “Midway,” the new blockbuster by Roland Emmerich. All these movies are designed to show him in very assertive and commanding characters.

Beyond the film business, Evans enjoys exploring the facets of human emotions through big ballads. Twelve of them can be heard on his debut album “At Last” now.

We met the artist in the speakeasy lounge of The Marqués, a bar and restaurant in Berlin. This elegant souterrain is a secret escape for lovers of vintage flair and strong cocktails—and the ideal place for a quiet chat with one of Hollywood’s hottest exports.

»I like to take people on a journey.«

Katharina:

At the age of 16, you left school to move to Cardiff and study singing. So, you are not an actor turned into a singer, but a singer turned into an actor. Which of these disciplines brings you more recognition? And which is it that brings you more self-fulfillment?

Luke:

Recognition would definitely come from my acting. Movies have a huge audience in general and I’ve done some very big films in the last 11 years—and these movies have been internationally recognized. When it comes to satisfaction: I like telling a story, I like to perform and entertain, I like to take people on a journey. I can do that through acting, but there is something very special about singing for me—because music is my first love. I sang my whole life. I found my passion for performing and telling stories through singing.

»I was a mystery shopper for Harrods and Harvey Nichols.«

Katharina:

In your early career, you starred in the musicals Taboo, Miss Saigon and Piaf. What memories do you cherish most about these probably pretty wild times being a starving artist?

Luke:

I was never really starving. When I was not on stage, I always did other jobs: I worked in a PR agency, I was a bouncer, I was a mystery shopper for Harrods and Harvey Nichols, I sang in a band. Doing musical theater was a wonderful time because you always used to be with a group of people for 12 months—you become a traveling circus. Everybody in that company will be your friends and family.

»It’s interesting turning a song on its head and stripping back everything that we know about it.«

Katharina:

Your choice of song titles and especially your choice of arrangements have a melancholic touch to it and the instrumentals are quite epic. What kind of esthetic pleasure did you find in creating the album that way?

Luke:

It’s interesting taking a song that people know extremely well, turning it on its head and stripping back everything that we know about that track. Maybe it’s the dynamic production of a song: “Love Is A Battlefield,” for example—a huge track! When you slow down the tempo, you listen to the lyrics in a different way. Or having a man who sings a song like “If I Could Turn Back Time”: You are immediately taken away from the Cher version, and because of that, and because you can’t compare it to anything else, it gets a whole different life.

»People need to be connected to what you’re telling them. Your job is to move them.«

Katharina:

Most of the songs on your new album are powerful tales of love and lost passion. What are the most important artistic skills to sing such songs in a credible way?

Luke:

It‘s about telling a story, in movies and in music: You are trying to relay an emotion on the people listening or watching. Your job is to move that person, they need to be connected to what you’re telling them. I think this was my incentive with that song: to connect with the listeners and to make them relate to the songs because I relate to them very well. They are part of the soundtrack of my life: songs that you hear and you immediately know where you’ve been when you heard them first. Or which lover you were with or what job was going on.

»You can only change somewhat when you meet someone.«

Katharina:

How intense was the journey back to your own experiences while recording the album?

Luke:

There are certain songs on the album that mean an awful lot to me: I remember when I heard “The First Time Ever I Saw Your Face” by Roberta Flack. I was twelve and became an instant fan. I listened to everything she did on her album First Take: her breathing, her technique, her phrasing, her emotional expression. It became extremely powerful to me and showed me what singing can do to somebody—if you really connect with the words and the melody. That song has been with me ever since.

Katharina:

You mentioned in a radio interview that you interpret the song “Changing” as “a powerful song about the challenges people face when in relationships that are perhaps not meant to be.” Then you continued: “Sometimes we find ourselves willing to do anything to make a relationship work, and in the end, you find yourself very unhappy and broken down from all the energy you’ve put in to making it work.” Are these experiences always just devastating? Or have you also found a source of creativity in some of that pain?

Luke:

I think life is full of experiences. Some are easy and some are hard. But if you can, you should learn from these good and bad lessons and become a better person. One thing the song explains very clearly: You can only change somewhat when you meet someone. But they should accept you for who you are—not for who you want to be. “Don’t Go Changing Just For Me,” the song repeats this line twice. Be who you are. And if it’s meant to be, then it will work.

If we are lucky enough to find that person we are falling in love with, we have to accept that there will be a lot of things about that person we are not going to understand. We will look at things differently. And the song tries to tell us: “That’s fine. You don’t have to change to fit into my world and the other way around. Our worlds can work together. We can travel through life and be different people—and can still be one.”

Katharina:

You have the charm of an all-around entertainer. Tastewise, I found some parallels to the work of Hugh Jackman. He is also starring in blockbuster productions, but he uses his spare time to travel the world with his The Man, The Music, The Show production. You met Jackman on The Jonathan Ross Show—could you see yourself doing a world tour like Jackman? Have you maybe even exchanged experiences with him at some point?

Luke:

Hugh Jackman is an incredible performer. He has an amazing ability to adapt to many forms of artistic expression. And he has built up an incredible fanbase. He has done The Showman and Les Misérables, so he has done his work. And now he is reaping the benefits of taking it to a world tour and filling The O2 in London. I admire and respect this a lot. So, when it comes to my aspirations: Who knows.

»I have chosen that the wardrobe to go with is much more about my personality.«

Katharina:

On screen, you often portray classic models of manhood. Will your stage performances also be influenced by patriotic Hollywood glamor and gentleman stereotypes like Frank Sinatra?

Luke:

I just want to be myself. Often as an actor, when you go on the red carpet, they dress you up in a suit or a tuxedo. But on At Last, it’s just me singing the songs that I love: my voice, my face, and my energy. So I have chosen that the wardrobe to go with is much more about my personality. Maybe I spare the classic attire for when I do a jazz album.

»My generation is still caught in old role models.«

Katharina:

Speaking of gender: In an interview last year you talked about psychotherapy and mental wellbeing. You were quoted: “We all carry baggage around with us, men carry it way deeper than women most of the time. We’re not good at talking about it and opening up.” Did you—after the interview—experience a lot of colleagues opening up to you about their own struggles?

Luke:

I wouldn’t say that people came to me after the interview to open up. But I definitely had friends that have lived through difficult moments, just like I have. And I have often recommended therapy to them. It helps me to keep me in a healthy mind space. Sometimes it’s just good to offload it to somebody you don’t know. Because friends or family members will always take a side, they will have an opinion, whereas a professional stranger can help you to see which thing you have to process. And sometimes you discover things you never thought were the reason you went into that room to talk about.

And even though times are changing and men can become more fluid with their emotions, I think my generation is still caught in old role models: In the South of Wales where I came from, men were told to have a stiff upper lip, be the men of the house, play rugby, don’t cry. It’s rubbish and ridiculous. We are all born with the same set of emotions, we are all born with the ability to love and to get hurt. And we will carry these emotions around with us till the day we die. So, there is no point in hiding, there should be no shame in it. And when you have problems with your mental health or you’re dealing with a lot of stress: There is help. Me and lots of people I know have immensely benefitted from seeing a therapist.

»Friends are the family you choose.«

Katharina:

You recently premiered the last song on your album, “Bring Him Home,” from the musical Les Misérables on British TV. Why is this title so special to you?

Luke:

I missed that song very much. It was the song that I sang when I was 16—and it gave me the scholarship to go to musical school.

Katharina:

Our current issue is dealing with the German word Heimat and feeling home somewhere. Which pictures come to your mind when you feel homesick?

Luke:

Some memories go back to our family house in Wales where my mum and dad live. But home is also London. I built a lovely home there and I have friends all over the town who are like my extended family. I’ve known them since I was 17, and what do they say: Friends are the family you choose. They are very supportive and care for staying in contact. That’s home to me: Being around the people I love.

»Everybody should choose their religion when they are old enough to understand what it is about.«

Katharina:

At the same time that you moved to London, you left the religion you were raised in. How did growing up as a Jehovah’s Witness influence your view on the world?

Luke:

It was a good upbringing. I was very loved, and I was brought up with a good set of standards. And weirdly, the way Jehovah’s Witnesses are obligated to knock on doors or to read the Bible in church—it was a great sort of formal training. I learned how to deal with rejection, I got doors slammed in my face. I learned how to speak in public. Weird but interesting: We did not celebrate Christmas or birthdays. Leaving home meant a completely new start. And I was a very ambitious young man, even at 16. But I was ready to go and spread my wings and discover new worlds. My opinion on religion now is: Everybody should choose their religion when they are old enough to understand what it is about. Religion can be very good and very bad, so it should be everyone’s individual choice and not part of the upbringing.

»I celebrated my first Christmas when I was 18.«

Katharina:

Even though you didn’t celebrate Christmas as a child, the album has been released at the beginning of the Christmas season. I assume it isn’t a coincidence that you’ve chosen such festive evergreens. Are you a big Christmas fan?

Luke:

Yes, I adore and love it. I celebrated my first Christmas when I was 18. And the holidays got bigger and bigger ever since. We travel for Christmas because people don’t make movies over the season. We’ve been to Colombia, Panama, Mexico. Sometimes with 16 people. This year it will just be me and my partner in Hawaii.

Many thanks to The Bar Marqués for providing their elegant souterrain.

#lukeevans #atlast #mypmagazine #katharinaweiss #frederikevanderstraeten

More about Luke Evans:

instagram.com/thereallukeevans

facebook.com/thereallukeevans

Photography by Frederike van der Straeten:

Interview & text by Katharina Weiß:

Editing by Benjamin Overton:

Hair & makeup:

Sophia Heins & Gero Gogler

Noah Levi

Interview — Noah Levi

Jung und naiv

Mit seiner ersten EP »Jung & Naiv« hat Noah Levi vor kurzem sieben Songs in die Welt gesetzt, die überaus reflektiert und persönlich wirken. Wir haben den 18-jährigen Musiker in einen Klassiker aus den Swinging Sixties gesetzt und mit ihm über eine junge Generation gesprochen, die alles andere als naiv scheint.

19. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Danny Jungslund

Als die Ford Motor Company am 17. April 1964 auf der Weltausstellung in Flushing Meadows in neues Fahrzeugmodell namens „Mustang“ präsentierte, war das in den USA nicht weniger als eine Revolution. Das amerikanische Straßenbild war seinerzeit fast gänzlich durch chromblitzende Straßenkreuzer geprägt, deren Karosserien über die Jahre immer länger wurden – und die Heckflossen immer futuristischer. Der Mustang sollte eine neue Ära einläuten. Mit seinem sportlichen Look sprach er eine jüngere, modernere Käuferschicht an und unterschied sich deutlich von allem, was bisher so auf amerikanischen Straßen zu sehen war. Eine Reaktion auf den Zeitgeist, würde man heute sagen.

55 Jahre später. Ein himmelblauer Mustang der ersten Serie hat es über die Zeit und bis nach Berlin geschafft. Der Zeitgeist der Sechziger ist lange passé, dennoch wirkt der Mustang nicht wie ein Oldtimer, ganz im Gegenteil. So, wie er dasteht, umgibt ihn immer noch diese seltsam-erhabene Aura von Freiheit, Rebellion und Stil, die ihm auf ewig einen Platz in der Geschichte der Popkultur sichert. Der Mustang altert nicht. So wie James Dean nicht altert. Oder die Beatles.

Einer, der das erst noch beweisen muss, ist Noah Levi. Doch die Chancen stehen gar nicht schlecht, denn der 18-Jährige, der vor kurzem sein Debutalbum mit dem Titel „Jung & Naiv“ veröffentlicht hat, will so gar nicht in das Muster passen, das gerade auf dem deutschen Musikmarkt en vogue ist. Klar, auch Noah Levi ist jung, männlich, Instagram-tauglich und singt auf Deutsch. Doch er ist kein Interpret, sondern Vollblutmusiker, der seine Songs selbst schreibt und seine Musik so macht, wie er sie machen möchte.

Und es gibt noch einen Unterschied: Noahs Texte sind wesentlich reflektierter und der musikalische Stil deutlich experimentierfreudiger, als man das von einem so jungen Musiker erwarten würde. Dabei gelingt ihm der Spagat, auf der einen Seite eingängige Melodien zu schaffen, die einem wie bei „Drei Straßen“ einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. Und auf der anderen Seite wirft er – wie etwa im Song „Jung & Naiv“ – einen nachdenklichen Blick in eine Zukunft, die für viele Menschen seines Alters noch ganz weit weg erscheint.

Führen wir also Noah Levi mit dem Mustang zusammen – zwei Vertreter ihrer Zeit, mit einem eigenen Stil und einer eigenen Haltung. Nur dass der eine schon ein Klassiker ist. Und der andere alles dafür tut, mal einer zu werden.

»Ich wollte den Menschen, die meine Musik hören, auch etwas zum Anschauen geben.«

Jonas:

Du hast vor einigen Monaten eine kleine YouTube-Serie mit dem Titel „Straßen von mir“ gestartet, in der du deine Fans mit auf eine kleine Retro-Tour durch Berlin nimmst und ihnen Orte zeigst, die eine besondere Bedeutung in deinem Leben haben. Was war deine Motivation, fremden Menschen einen so tiefen Einblick in dein Privatleben zu geben?

Noah:

Ich wollte den Menschen, die meine Musik hören, auch etwas zum Anschauen geben: So, wie meine Songs einen Einblick in mein Leben ermöglichen, so sollte das auch die Cam tun – natürlich ohne dabei meine intimste Privatsphäre preiszugeben. Ich glaube dennoch, dass ich mit „Straßen von mir“ etwas sehr Persönliches von mir offenbare, wenn ich genau die Orte näher vorstelle, die in meiner Vergangenheit eine besondere Rolle gespielt haben. So kann ich den Leuten zu zeigen, wer ich bin, was ich gemacht habe und wie ich aufgewachsen bin.

Jonas:

Was hast du empfunden, als du diese besonderen Orte für deine Webserie wieder besucht hast?

Noah:

Das war ganz schön verrückt, vor allem, als wir an meiner alten Schule gedreht haben. Da kamen direkt die Erinnerungen hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Schule irgendwie ein ganz anderer Mensch war. Ich hatte viel weniger Erfahrungen in allem und einen ganz anderen Blick auf die Welt. In dieser Hinsicht hat sich in nur wenigen Jahren sehr, sehr viel verändert.

»Die Musik war etwas, bei dem ich zum ersten Mal positiv hervorgestochen bin – ganz im Gegensatz zur Schule.«

Jonas:

In einem der Videos sagst du, dass dir die Musik die Bestätigung gibt, die du in der Schule nicht gefunden hast. Was genau meinst du damit?

Noah:

Die Musik war etwas, bei dem ich zum ersten Mal positiv hervorgestochen bin – ganz im Gegensatz zur Schule: Ich habe nie zu den besten Schülern gehört, hatte oft Probleme mit den Lehrern und manchmal auch mit den Mitschülern. Es fiel mir immer schwer, mich im Unterricht zu konzentrieren und dem zu folgen, was die Lehrer gesagt haben. Und ganz davon abgesehen hatte ich auch nie eine besonders große Motivation. Insgesamt bin ich mit dem Konzept Schule ziemlich kollidiert. Und wie das so ist: Wenn man nichts tut, kommt natürlich auch nichts zurück. Meine Noten waren meistens schlecht, worüber sich meine Mutter auch nicht wirklich gefreut hat. Dementsprechend gab es zuhause oft Stress. Mittlerweile streiten wir uns gar nicht mehr – ich gehe ja auch nicht mehr zur Schule (Noah grinst).

»Ich bin immer noch der hitzköpfige, naive Typ, der immer alles aus dem Affekt entscheidet und nicht über die Konsequenzen nachdenkt.«

Jonas:

Auf YouTube finden sich Clips, die zeigen, wie du als 14-Jähriger auf der Bühne stehst. Wie geht’s dir, wenn du heute diesen Menschen von vor vier Jahren siehst? Was habt ihr beide gemeinsam? Worin unterscheidet ihr euch?

Noah:

Charakterlich habe ich mich in den letzten vier Jahren wahrscheinlich kaum verändert. Ich bin immer noch der hitzköpfige, naive Typ, der immer alles aus dem Affekt entscheidet und nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Ich bin nach wie vor total verplant, schusselig und schlecht mit Zahlen – all das ist bis heute geblieben. Eigentlich hat sich im Laufe der Jahre nur geändert, mit welchen Leuten ich arbeite und in welchem Umfeld ich mich bewege. Heute gibt es in meinem Leben Menschen, die gezielt meine Stärken fördern. Das war vor vier Jahren noch nicht so.

Jonas:

Wir haben eben über besondere Orte deines Lebens gesprochen. Wenn du auf die letzten 18 Jahre deines Lebens schaust: Welche Menschen gibt es, die eine ebenso besondere Bedeutung in Bezug auf den Weg, den du gegangen bist?

Noah:

Ich hatte verschiedene musikalische Mentoren, die mich geleitet haben. Am meisten haben mich aber immer meine Eltern und meine Freunde unterstützt. Vor allem in der Zeit, als ich noch zur Schule gegangen bin und die Arbeit an der Musik ziemlich hart war. Da war es immer das beste Gefühl, zu meinen Freunden oder Eltern zu kommen, die mich total verstanden haben. Sie waren ja nicht verpflichtet, mich da durchzuboxen.

»Nicht schlimm, wenn es scheiße klingt. Hauptsache, du kannst fühlen, was du da spielst.«

Jonas:

In deinen „Straßen von mir“-Videos erzählst du auch von deinem Gitarrenlehrer sowie deinem Klassenlehrer. Welche Bedeutung haben diese beiden Personen für dich?

Noah:

Mein Klassenlehrer hat mich sehr unterstützt und war darüber hinaus immer auf dem neuesten Stand in Bezug auf das, was bei mir außerhalb der Schule so abgeht. Ihm gegenüber konnte ich immer alles ganz offen ansprechen, was mich bewegt. Und wenn ich mal wieder nicht für eine Klassenarbeit lernen konnte und genau wusste, dass ich eine Fünf oder Sechs schreiben werde, weil ich am Wochenende davor drei Tage lang durchgearbeitet hatte, konnte ich ihm ehrlich sagen, was los war. Das hat viel ausgemacht.

Was meinen Gitarrenlehrer angeht, hatte ich mit ihm ebenfalls riesiges Glück. Ich hatte da jemanden erwischt, der mich so gepuscht hat, wie ich’s gebraucht habe. Nicht dadurch, einfach nur Noten abzulesen und zu spielen. Ihm war es wesentlich wichtiger, dass ich so spiele, wie ich es fühle, und wollte, dass ich nur meiner Emotion folge. Er sagte immer: „Nicht schlimm, wenn es scheiße klingt. Hauptsache, du kannst fühlen, was du da spielst.“

Übrigens: Dadurch, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, bin ich überhaupt erst aktiv an die Musik geraten: Mein Gitarrenlehrer hatte zufällig auch ein kleines Studio zuhause, wo ich meine ersten Aufnahmen machen durfte. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich mich plötzlich viel mehr mit Musik befasst habe – und weil es in einer Zeit passiert ist, in der ich ohnehin auf der Suche war nach etwas, was mich begeistert.

»Die wenigsten Menschen – mich eingeschlossen – hinterfragen ihr eigenes Leben.«

Jonas:

Springen wir in die Gegenwart. Du hast vor kurzem deine erste EP „Jung & Naiv“ herausgebracht, die dich – wie deine YouTube-Serie – von einer sehr nahbaren und persönlichen Seite zeigt. Der gleichnamige Song „Jung & Naiv“ wirkt dabei besonders intim. Wie schaust du selbst auf dieses Lied?

Noah:

Eigentlich wollte ich den Song über ein sehr hübsches Mädchen schreiben, das ich gerade kennengelernt hatte. Mir fiel an ihr auf, dass sie sich überhaupt nicht festlegen wollte. Immer wieder wechselte sie ihre Freundeskreise und hing mit den unterschiedlichsten Leuten ab. Das empfand ich irgendwie als Stärke: immer neue Menschen zu finden und sich an neue Situationen anpassen zu können – wie ein Chamäleon. Diese Beobachtung hat mich ziemlich beschäftigt, denn mir ist aufgefallen, dass es in unseren Persönlichkeiten gewisse Überschneidungspunkte gibt. So ist aus dem Song über sie am Ende ein Song über mich geworden, in den ich all die persönlichen Gedanken über mich selbst hineingeschrieben habe, die mir beim Nachdenken über mich selbst zugeflogen sind.

Jonas:

In dem Song gibt es die Zeile „Was uns fehlt, ist Reflexion“. Was bringt dich zu der Feststellung?

Noah:

Ich glaube, dass die Menschen einfach so sind, wie sie sind, und tun, was sie tun. Da ist etwas ganz Natürliches. Aber die wenigsten – mich eingeschlossen – hinterfragen ihr eigenes Leben. Die wenigsten denken wirklich darüber nach, welche Konsequenzen ihr eigenes Handeln haben kann, genauso wenig wie sie ihre Wirkung auf andere Menschen infrage stellen. Deshalb ist diese Zeile nicht nur eine allgemeine Aussage, sondern vor allem auch eine Frage an mich selbst.

»Was mich bewegt, ist das Gleiche wie bei vielen anderen Jugendlichen auch – nur dass ich nebenbei noch Musik mache.«

Jonas:

Dein Song „Jung & Naiv“ beginnt mit folgenden Worten: „Vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren / Und sagen, dass am Ende alles richtig und gut war / Haben gefunden, was wir in uns gesucht haben / Blicken drauf zurück, als wir noch jung und naiv waren“. Wonach genau suchst du gerade in dir?

Noah (lächelt):

Jetzt gerade? Momentan suche ich die goldene Mitte, in der ich mich gut zwischen Arbeit und Privatleben positionieren kann. Ich suche nach einer gewissen Sicherheit in meiner aktuellen Lebenssituation und hoffe, dass ich in zehn Jahren ein bisschen Stabilität in mein Leben gebracht habe. Momentan passiert einfach wahnsinnig viel – und genauso viel steht noch in den Sternen. Die meiste Zeit denke ich über all die Dinge des Alltags nach, die auch alle anderen Menschen beschäftigen. Was mich bewegt, ist das Gleiche wie bei vielen anderen Jugendlichen auch – nur dass ich nebenbei noch Musik mache.

»Es gibt so viel zu sehen auf dieser Welt, doch alles hängt davon ab, wie abgesichert man in der Heimat ist.«

Jonas:

Wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst: Was genau wünschst du dir für dein Leben?

Noah:

Ein Haus mit Garten vielleicht nicht unbedingt, aber eine eigene Wohnung, in der ich eine Familie gründen kann – das wäre schon schön! Ich will das alles sehr früh haben, ich will mir sehr früh Sicherheiten schaffen. Daher ist es auch mein Ziel, das Maximum aus meinem Leben herauszuholen. Je früher ich mich wirtschaftlich abgesichert habe, desto früher kann ich mich damit beschäftigen, was ich noch von der Welt erfahren kann. Es gibt so viel zu sehen auf dieser Welt, doch alles hängt davon ab, wie abgesichert man in der Heimat ist.

Davon abgesehen versuche immer, im Hier und Jetzt zu leben und das in vollem Maße zu genießen. Wir alle haben ja keine andere Chance, als das Beste aus diesem einen Leben herauszuholen. Ich bin aber auch ständig mit dem Kopf in der Zukunft, um mir selbst den Huzzle zu stellen, dass bestimmte Dinge laufen und passieren müssen. Gleichzeitig frage ich mich aber auch permanent: Braucht es das wirklich? Muss es das eigentlich? Ist es das, worum es wirklich geht? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Kleinigkeiten, die so überaus wichtig sind, im Jetzt stattfinden – und die materiellen Dinge in der Zukunft. Bin ich jetzt glücklich, weil ich mit mir selbst zufrieden bin, bin ich vielleicht in der Zukunft glücklich, weil ich eine Wohnung habe, die mir meine Unterkunft sichert. Beides ist wichtig.

»Es gibt heute viel mehr junge Menschen, die darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussehen wird – oder ob es überhaupt eine Zukunft für sie gibt.«

Jonas:

Hast du das Gefühl, dass du in deiner Generation eher alleine stehst mit dieser Form des Reflektiertseins?

Noah:

Ganz im Gegenteil! Ich glaube, dass das Bewusstsein für das, was um einen herum geschieht, enorm zugenommen hat bei den Leuten, die so alt sind wie ich. Es gibt heute viel mehr junge Menschen, die darüber nachdenken, wie ihre Zukunft aussehen wird – oder ob es überhaupt eine Zukunft für sie gibt. Ich erlebe, wie viele meiner Freunde konkret darüber nachdenken, wie sie ihre jetzige Situation verändern können, um ihre Zukunft positiv zu beeinflussen. Und für mich sieht es so aus, als würde das immer früher einsetzen. Was übrigens alles andere als cool ist! Wenn sich 14- oder 15-Jährige darüber Gedanken machen müssen, wie man den Planeten retten kann oder wie es ihnen gelingen soll, später mal die Miete zu bezahlen, läuft etwas gewaltig schief. Solch abgefuckte Gedanken sollte man sich als junger Mensch nicht machen müssen, nirgendwo auf der Welt. Trotzdem finde ich gut, dass das passiert. Bewusstsein ist nichts Schlechtes.

»Es gibt nichts Geileres, als etwas zu entscheiden oder zu tun, nur weil man es gerade fühlt.«

Jonas:

Kommen wir nochmal „Jung & Naiv“ zu sprechen. Gerade der Begriff naiv ist in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt. Welchen positiven Aspekt kann es haben, naiv zu sein?

Noah:

Ich liebe es, naiv zu sein! Es gibt nichts Geileres, als etwas zu entscheiden oder zu tun, nur weil man es gerade fühlt. Und nicht, weil die Umstände mit Blick in die Zukunft und in Verknüpfung mit der Vergangenheit das erfordern. Das ist alles Bullshit. Sobald du glücklich bist mit dem, was du tust, und sich das richtig anfühlt, sobald du emotionalen Mehrwert daraus ziehen kannst, ist scheißegal, was dabei herauskommt. Dieses überlegte Handeln kann einen weit bringen, macht einen aber nicht immer glücklich. Zumindest nicht mich. Ich brauche es, freigeistig zu sein.

»Oft ist es eine Verdichtung unterschiedlichster Gedanken und Gefühle, die in diesem einen Moment im Studio alle zueinander finden.«

Jonas:

Du hast für dieses Album mit einer Reihe erfahrener Writer und Producer zusammengearbeitet. Gleichzeitig schreibst du an deinen Texten auch selbst. Wie entsteht letztendlich ein echter Noah-Levi-Song?

Noah:

Ich muss gerade daran denken, wie meine Mutter immer wieder gesagt hat: „Noah, du hast am Wochenende eine Writing Session. Bereite dich doch endlich mal darauf vor!“ Aber sich auf eine Session vorzubereiten heißt nicht, sich irgendwelche Notizen zu machen. Sondern rauszugehen und irgendetwas zu erleben. Am Ende kann man eh nicht beeinflussen, welchen Vibe so eine Session hat, wie die Emotionen gerade stehen und worüber man wirklich schreiben will. Das Einzige, was funktioniert, ist, sich so viele Gedanken wie möglich zu machen, bis dann beim tatsächlichen Schreiben alles aus einem herausbricht. Ob man will oder nicht. Sobald man das Papier vor sich liegen hat und die Töne hört, ist es eine organische Sache. Jedenfalls bei mir. Das kommt ganz automatisch aus mir heraus – daher kann ich einfach nicht sagen, wie so ein Song typischerweise bei mir entsteht. Oft ist es eine Verdichtung unterschiedlichster Gedanken und Gefühle, die in diesem einen Moment im Studio alle zueinander finden und zu einem großen Ganzen werden.

Wenn ich mit anderen Songwritern zusammenarbeite, ist das oft wie eine Stunde beim Psychologen: Man setzt sich hin, ich sage, was ich mir textlich und musikalisch vorgestellt habe, und dann spricht man einfach ganz viel darüber. Gerade komme ich aus Hamburg, wo ich für eine dreitägige Writing Session war. Am ersten Tag haben wir uns erst mal für ein paar Stunden in den Garten gesetzt und über alles geredet, was uns gerade in dem Moment beschäftigt oder bedrückt hat. Nach so einem Gespräch fühlt man sich absolut frei und muss einfach nur noch machen, machen, machen. Das ist eine rein emotionale Sache, dafür gibt es kein Konzept.

»Sich bei der Arbeit so nahe zu kommen, ohne sich dabei physisch zu berühren, ist wirklich ein Phänomen.«

Jonas:

Die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sind oft ein ganzes Stückchen älter als du. Gibt es etwas, was du von den „alten Hasen“ gelernt hast?

Noah:

Absolut! Sobald ich mit wesentlich Älteren zusammenarbeite, kann ich sekündlich lernen und mich weiterentwickeln. Diese Leute sagen und tun Dinge, die mich sehr inspirieren. Und ich habe gemerkt, wie ich Vieles von ihnen ganz automatisch angenommen habe, ohne dass es mir in dem Moment bewusst gewesen wäre. In der Zeit, in der die Platte entstanden ist, habe ich so unendlich viel dazugelernt – nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Musik verbindet auf einer ganz besonderen, intimen Ebene, ohne dass es körperlich wird. Das ist wirklich ein Phänomen: sich bei der Arbeit so nahe zu kommen, ohne sich dabei physisch zu berühren. Am Ende sind sowieso alle Musiker gleich, wir haben alle dieselben Ticks und Probleme. Daher kommt es auch nicht immer aufs Alter an. Ich habe vor kurzem beispielsweise mit einem 19-jährigen Producer zusammengearbeitet, das war eine absolut geile Zeit und gleichzeitig total entspannt. Und wir haben ein paar Tage lang wirklich coole Tracks gebaut.

»Es gehört zu mir, dass ich darüber spreche, wie es mir geht, auch in meiner Musik.«

Jonas:

Es gibt drei Arten von Musikern: die einen, die wirklich meinen, was sie in und mit ihren Songs sagen. Die anderen, die nicht meinen, was sie mit ihren Songs sagen, und die dritten, die mit ihren Songs gar nichts sagen. Erinnerst du dich, wann dir in deinem Leben zum ersten Mal eine Musikerin oder ein Musiker begegnet ist, bei der oder dem du das Gefühl hattest: Der oder die eine meint im Moment wirklich, was er oder sie gerade singt?

Noah:

Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist aber die Musik von Ed Sheeran eine riesige Inspiration für mich. Vor einigen Jahren war ich zusammen mit meiner Mutter auf einem seiner Konzerte in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Ed Sheeran stand ganz alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne vor diesem riesigen Publikum, das hat mich sehr beeindruckt – und ich wusste, dass die Musik, die ich selbst machen wollte, auch für konkrete Inhalte stehen sollte.

Davon abgesehen erinnere mich immer daran, dass mir meine Eltern mal gesagt haben: „Bleib bei dir und verändere dich nicht, nur weil du das vielleicht bei jemand anderem siehst.“ Das habe ich mir immer zu Herzen genommen und trage es nach wie vor in mir. Es gehört zu mir, dass ich darüber spreche, wie es mir geht, auch in meiner Musik.

»In den Sozialen Netzwerken kann man nie das Richtige tun – egal, wie man sich entscheidet.«

Jonas:

Du hast dir in den letzten Jahren eine veritable Reichweite in den Social Networks aufgebaut. Welchen Stellenwert hat diese große Online-Bühne für dich?

Noah:

Social Media macht auf jeden Fall den Kopf kaputt. Das ist eine Welt, die mich nie wirklich weitergebracht hat. Noch vor wenigen Jahren habe ich mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, was ich dort posten soll und wie ich dadurch wirke. Aber das bringt einem nichts. Social Media ist, was es ist. Man kann dort weder die Reaktionen noch die Auswirkungen beeinflussen, das sind alles Personen hinter Zahlen – egal, um welche App oder welches Netzwerk es sich handelt.

Für mich erwächst aus dieser Reichweite eine riesige Verantwortung. Und die nehme ich ernst. Trotzdem fühle ich mich immer in einem Zwiespalt gefangen. Auf der einen Seite will ich den Leuten zeigen, wie ich wirklich bin und was ich tue. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, ob sich dadurch nicht irgendwer gestört fühlt. In den Sozialen Netzwerken kann man nie das Richtige tun – egal, wie man sich entscheidet. Ich wünschte, das alles würde nicht existieren. Aber es ist nun mal da. Und man findet dort ja auch Inspiration – aber das ganze Konzept dahinter basiert letztendlich nur auf Werbung. Alles, was man auf Social Media sieht, ist nicht einfach da, um zu sein – es ist da, um dich zu verändern: um dich zum Lachen bringen, zum Weinen, zum Nachdenken, zum Neiden. Das finde ich irgendwie nicht so geil.

Jonas:

Und trotz Hunderttausenden von Followern kann es trotzdem passieren, dass man sich einsam fühlt…

Noah:

Ja, total!

»Auch wenn dich andere Menschen vielleicht nicht verstehen können, können sie dir immer noch beistehen.«

Jonas:

In welchen Situationen begegnet dir selbst diese Einsamkeit?

Noah:

Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meiner Situation alleine bin und dass es keine Person gibt, die das gerade nachvollziehen kann. Jeder Mensch ist einzigartig. Er fühlt einzigartig und denkt einzigartig. Das alleine impliziert, dass jeder mit sich und seiner Situation alleine ist. Damit will ich nicht sagen, dass man dabei auch zwangsläufig alleine dasteht. Auch wenn dich andere Menschen vielleicht nicht verstehen können, können sie dir immer noch beistehen. Und dir weiterhin Kraft und Hoffnung schenken. Genau das ist es doch, was menschliche Beziehungen so wichtig macht.

Jonas:

Was ist deiner Meinung nach das beste Rezept gegen Einsamkeit?

Noah:

Für mich war es immer Musik. Aber ich kann anderen kein Rezept dafür geben, auch wenn ich es wünschte. Man muss sich das suchen, was einen glücklich macht. Etwas, bei dem man im Hier und Jetzt ist. Und was einen erfüllt. Nur das kann einen Menschen aus der Einsamkeit ziehen.

Dieses Editorial wurde auf dem Gelände der FAHRBEREITSCHAFT fotografiert, einer Film- und Foto-Location in Berlin-Lichtenberg.

#noahlevi #interview #jungundnaiv #dannyjungslund #jonasmeyer #mypmagazine #fahrbereitschaft

Mehr von & über Noah Levi:

noah-levi.de

instagram.com/noahlevi

facebook.com/noahleviofficial

Interview & Text: Jonas Meyer

Fotografie: Danny Jungslund

Milky Chance

Interview — Milky Chance

Wellenreise

Auf ihrem neuen Album vereinen Milky Chance das Beste aus verschiedenen Welten. Auch im wahren Leben sind Clemens Rehbein und Philipp Dausch vom Zwiespalt getrieben. Wir trafen das Dream-Team auf einen Whisky in Kreuzberg.

12. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Niklas Cordes, Fotos: Steven Lüdtke

Es muss Liebe sein: Selbst bei der Auswahl des Drinks sind sich die Frontmänner der Folktronica-Band Milky Chance einig. Whisky, bitte nicht zu rauchig, soll beim vereinbarten Gespräch in der Bar „Trödler“ die Stimmung lockern – und die Zungen. Es ist der erste Promotion-Tag seit anderthalb Jahren, den Clemens Rehbein und Philipp Dausch absolvieren. Der Grund: ihr mittlerweile drittes Album mit dem Titel „Mind The Moon“, das am 15. November erscheint.

Vorher war es etwas ruhiger geworden um die 26-Jährigen, die 2013 mit „Stolen Dance“ einen weltweiten Megahit veröffentlichten. Es folgten Auftritte in US-Talkshows, ein Echogewinn, ein zweites Album und Touren durch ganz Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Südafrika. Viel Erfolg in kürzester Zeit für die Jungs aus Kassel, die seit der Oberstufe gemeinsame Sache machen.

Zeit für eine Verschnaufpause, Pflege der Gesundheit und des Privatlebens. Doch mit der Musik ist es wie mit jeder anderen Droge: Wer ihr einmal verfallen ist, der kommt nicht mehr von ihr los. Also stürzen sich Rehbein und Dausch wieder kopfüber in die Fluten aus Fans, Studioarbeit und Tourleben – denn wie sie auf der Erfolgswelle reiten können, ohne von ihr verschluckt zu werden, haben sie in den vergangenen Jahren gelernt, wie sie uns im Interview verraten.

»Wir feiern Release und Geburtstag gleichzeitig.«

Niklas:

Am 15. November erscheint das neue Album. Wie feiert ihr euer mittlerweile drittes Baby?

Philipp:

An diesem Tag werden wir für Promo-Zwecke in Stuttgart sein, meiner Heimatstadt. Und ich habe an dem Tag Geburtstag!

Clemens:

Wir feiern also Release und Geburtstag gleichzeitig.

Niklas:

Das Album trägt den Titel „Mind The Moon“. Was hat es damit auf sich?

Clemens:

Die Titelfindung war nicht so leicht. Letzen Endes fiel die Entscheidung in Norwegen.

Philipp:

In der letzten Phase der Fertigstellung waren wir dort in einem Studio, das direkt am Wasser lag. Das hat uns beim Schreiben beeinflusst und inspiriert. Dieser Bezug zum Meer, zum Licht. In Norwegen wurde es zu der Zeit erst um Mitternacht dunkel. Eigentlich wollten wir es „Blue Mind“ nennen, bezogen auf diese mystische Kraft, die wir gespürt haben.

Clemens:

In unserem Song „Daydreaming“ gibt es die Line „might be the moon“, das fanden wir letztendlich treffender. Daraus wurde dann „Mind The Moon“, das hat als Aufforderung mehr Aussagekraft.

»Der Mond ist ein wiederkehrendes Symbol, das sich in vielen unserer Lieder finden lässt.«

Niklas:

Seid ihr denn mondsüchtig? Hattet ihr beim letzten Vollmond Schlafschwierigkeiten?

Clemens: Nein, zum Glück nicht. Aber der Mond ist ein wiederkehrendes Symbol, das sich bei in vielen unserer Lieder finden lässt, auch schon auf dem letzten Album.

Niklas:

Wenn es nicht der Vollmond ist, was raubt euch sonst den Schlaf? Der Erfolgsdruck?

Philipp:

Nicht wirklich. Das war eher beim zweiten Album so, als wir sehr viel getourt sind und wir gerade Anfang zwanzig und im Gefühlschaos waren.

Clemens:

Wir haben damals eben versucht, die Erfolgswelle des ersten Albums nicht abebben zu lassen, da war schon sehr viel los.

Philipp:

Es fühlt sich gerade alles viel freier an, wir haben die letzten anderthalb Jahre keine Tour gemacht.

»Ideen zu sammeln und sie dann mit Abstand zu betrachten, das hat schon seine Vorteile.«

Niklas:

Manche Musiker sind produktiver in Stresssituationen, andere können unter Druck nicht kreativ sein. Wie ist das bei euch?

Clemens:

Es hält sich die Waage. Viele Songideen kamen uns auch schon auf Tour im Bus. Aber generell ist es geiler, sich Zeit nehmen zu können, wenn man neue Musik aufnimmt. Ideen zu sammeln und sie dann mit Abstand zu betrachten, das hat schon seine Vorteile.

Philipp:

Kreativität in Form von Ideen kann aus beidem herauskommen, aber letztendlich geht es um die Kraft, diese auch umzusetzen. Und die hat man klar, wenn man nicht unter Druck steht.

»Wir sind entspannter und gelassener geworden.«

Niklas:

Ihr habt zu Anfang eurer Karriere gesagt, dass ihr lieber eure Musik anstelle eurer Personen in den Vordergrund stellt. Fühlt ihr euch jetzt, sieben Jahre später, mehr als Rockstars?

Philipp und Clemens:

Nee!

Clemens:

Eher im Gegenteil. Damals, als diese erste große Attention-Welle über uns kam, waren wir noch in dem Strudel, alles war ganz crazy. Jetzt ist es eher alles gesetzter, wir sind entspannter und gelassener geworden.

Philipp:

Als ich mal in Australien das Surfen ausprobiert habe, waren da auch diese großen Drei-Meter-Wellen. Ich habe mich nur überschlagen, Salzwasser geschluckt und mich übergeben. Beim zweiten Mal habe ich die Ein-Meter-Wellen getestet, da hat es dann angefangen, Spaß zu machen. Damit lässt sich das ganz gut vergleichen. Wir sind sicherer geworden.

»Wir beide haben Kinder, was einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat.«

Niklas:

Würdet ihr sagen, dass diese Gelassenheit vielleicht auch dem Älterwerden geschuldet ist?

Clemens:

Eher der Erfahrung.

Philipp:

Wir beide haben auch Kinder, was natürlich ebenfalls einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat.

Clemens:

Wir sind richtig spießig geworden (lacht)!

Niklas:

Zumindest hat einer von euch dem Spießigwerden mit einem Umzug nach Berlin entgegengewirkt…

Philipp:

Ich bin immer noch stark mit Kassel verbunden, aber meine Freundin hat hier einen Job gefunden. Das hat also pragmatische Gründe. Ich mag es hier, aber ich bin eigentlich kein Großstadt-Typ.

»Wir haben keine Kuscheldecken oder so etwas. Aber wir haben ja uns!«

Niklas:

Aber ihr habt schon einige Metropolen bereisen dürfen. Habt ihr auf Tour ein Stück Heimat dabei?

Clemens:

Nein, keine Kuscheldecken oder so etwas. Aber wir haben ja uns!

Philipp:

Und unser Bandmitglied Toni und den Rest der Crew natürlich.

Niklas:

Auf „Mind The Moon” vereint ihr unterschiedliche Welten: smoothen Minimalismus und Panorama-Pop. Man kann den Eindruck gewinnen, dass ihr auch sonst immer einen kleinen Spagat lebt.

Clemens:

Ja, wir sind Gradwanderer. Ich habe in den vergangenen Jahren immer in zwei Modi gelebt, im Tour-Modus und im Zuhause-Modus. Das sind zwei Welten, zwischen denen man hin- und herswitcht.

Philipp:

Zuhause sind die Verantwortungen und das Umfeld ja ganz andere. Man nimmt verschiedene Rollen ein. Aber auch musikalisch waren wir schon immer gerne in den Zwischenräumen, zwischen den Stilen.

»Mein Opa sagt immer, er sei zufrieden. Das finde ich ganz zutreffend.«

Niklas:

Eure Lieder haben meistens einen fröhlichen Beat, die Texte stehen dazu im Kontrast, wirken melancholisch. Würdet ihr euch als glückliche Menschen bezeichnen?

Clemens:

Puh, das ist schwierig. Die Musik ist jedenfalls ein Ventil für uns, da können wir viel kanalisieren.

Philipp:

Wir sind beide melancholische Typen. Das Leben besteht ja aus vielen Baustellen – wenn du dir manche anschaust, bist du glücklich, bei anderen ist es nicht so. Mein Opa sagt immer, er sei zufrieden. Das finde ich ganz zutreffend. Glücklich ist für mich ein extremes Wort.

Clemens:

Zufrieden, das können wir unterschreiben. Aber auch da kommt es auf die Bereiche an (lacht). Wir fühlen das Prinzip der Dualität jedenfalls auf allen Ebenen, in der Musik und im Gefühlsleben.

Niklas:

Wenn ihr jedem eurer drei Alben ein Gefühl oder Begriff zuordnen müsstet, welche wären das?

Philipp:

Puh, naja beim ersten wäre das dann wohl Aufbruch, aber auch Naivität.

Clemens:

Das zweite steht für Sturm und Drang, aber auch für Widerstände, würde ich sagen.

Philipp:

Und das dritte für Freiheit, Reife.

»Wir verstehen teilweise erst jetzt den Erfolg, der uns damals zuteilwurde.«

Niklas:

Gab es eigentlich den einen Punkt, an dem ihr für euch gemerkt habt, „wir haben es echt geschafft“?

Philipp:

Ich muss sagen, dass wir teilweise erst jetzt den Erfolg verstehen, der uns damals besonders zu Anfang zuteilwurde. Welches Glück einem da auch als Musiker widerfahren ist! Andere haben in den Endzwanzigern andere Probleme, besonders was die Jobfindung angeht.

Clemens:

Wir waren teilweise auch überfordert vom Erfolg. Als im Raum stand, das erste Mal nach Amerika zu gehen, waren wir uns beide gar nicht sicher, ob wir das wollen und schaffen können. Wir hatten echt Schiss.

»Als im Raum stand, das erste Mal nach Amerika zu gehen, waren wir uns beide gar nicht sicher, ob wir das wollen und schaffen können.«

Niklas:

Gab es denn einen Plan B?

Philipp:

Nicht wirklich. Ich war auch nirgendwo eingeschrieben für einen Studiengang. Wir waren echt planlos.

Clemens:

Obwohl, wir wollten eigentlich lange reisen. Aber das hat sich damit ja dann auch erübrigt.

Niklas:

Habt ihr auf euren Touren einen Sehnsuchtsort für euch entdecken können?

Clemens:

Neuseeland war für mich wundervoll. Da haben wir auch zwei Wochen privat verbracht.

Philipp:

Ich war von Afrika sehr beeindruckt und will unbedingt wieder mal zurück.

»Wir sind ein richtiges Vorzeige-Ehepaar!«

Niklas:

Das Tourleben kann ganz schön kräftezehrend sein. Wie haltet ihr euch gesund?

Philipp:

Ich muss ab jetzt jeden Morgen meine Übungen machen, weil ich dieses Jahr einen Bandscheibenvorfall hatte. Und man muss sich gesund ernähren, sonst wird man müde und schlaff.

Clemens:

Wir wollen bei der nächsten Tour mal Yoga ausprobieren, mal sehen, wie das klappt.

Niklas:

So auf engstem Raum im Tourbus lernt man sich ja nochmal anders kennen. Liebt ihr auch die Macken aneinander?

Clemens:

Viel Zeit auf engem Raum miteinander zu verbringen, war nie ein Problem für uns.

Philipp:

Verrückt eigentlich, oder?

Clemens:

Wir sind ein richtiges Vorzeige-Ehepaar!

#milkychance #mindthemoon #interview #niklascordes #stevenluedtke #mypmagazine

Mehr von & über Milky Chance:

milkychance.net

instagram.com/milkychance_official

facebook.com/milkychancemusic

Interview & Text: Niklas Cordes

instagram.com/niklascordes

twitter.com/niklascordes

niklas@myp-magazine.com

Fotografie: Steven Lüdtke

Ludwig Simon

Interview — Ludwig Simon

Zeit der Veränderung

Im Kino ist Ludwig Simon gerade im Wendedrama »Im Niemandsland« zu sehen – und auf Netflix in der Serie »Wir sind die Welle«. Wir haben den 21-jährigen Schauspieler in New York City getroffen, wo er sich zur Zeit an einer Schauspielschule weiterbildet.

7. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Danny Jungslund

Wie fühlt sich eine Zeit an, die in unzähligen Familien erzählt, in unzähligen Geschichtsbüchern abgehandelt und in unzähligen Filmen aufbereitet wird? Und die am Ende doch nicht wirklich greifbar wird, wenn man sie selbst nicht erlebt hat?

Die Zeit um die Wende ist so eine. Als am Abend des 9. November 1989 die Mauer fiel, hatten sich Millionen von DDR-Bürgern nicht nur friedlich ihre Freiheit erkämpft. Sie waren auch damit konfrontiert, dass das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen waren, in dem sie ihren Schulabschluss gemacht hatten, in dem sie einen Arbeitsplatz fanden, in dem sie geheiratet hatten, in dem sie Eltern und Großeltern wurden, in dem sie in Rente gingen, dass dieses Land ein knappes Jahr später nicht mehr existieren sollte. Was das mit 16 Millionen Menschen macht, diese Frage wurde im vereinten Deutschland viel zu spät gestellt – und ist heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, brennender als je zuvor.

Dass mit dem Fall der Mauer nicht plötzlich alles gut wurde, vor allem nicht im Privaten, damit beschäftigt sich Regisseur Florian Aigner in seinem neuen Film „Im Niemandsland“. Der Streifen, der ab dem 7. November in den Kinos laufen wird, spielt im Berlin des Sommers 1990 und erzählt eine klassische Liebesgeschichte à la „Romeo und Julia“, in deren Zentrum die Teenager Thorben und Katja stehen. Thorben, gespielt von Ludwig Simon, ist im Ostteil der Stadt aufgewachsen und lebt mit seiner Familie seit Jahren in einem Haus, auf das Katjas Vater Anspruch erhebt. Dieser wuchs selbst in diesem Haus auf, musste es aber im Kindesalter verlassen, als seine Familie vor dem SED-Regime in den Westen floh. Nach der Flucht wurde die Familie enteignet, das Haus ging in sogenanntes Volkseigentum über und wurde Thorbens Eltern zugesprochen.

Wie also umgehen mit so einer ungeklärten Situation? Die „Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990“ fand eine Antwort – und etablierte den Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“. Eine gesetzliche Chance für Katjas Vater, sein Elternhaus zurückzugewinnen. Und eine Katastrophe für Thorben und seine Familie, das langjährige Zuhause zu verlieren. So bricht der Film einen bürokratischen Sachverhalt auf die individuelle Ebene herunter, auf der – neben dem Übergang in einen neuen Staat und eine neue Gesellschaftsform – die alltäglichen Probleme selbstverständlich nicht aufhören zu existieren.

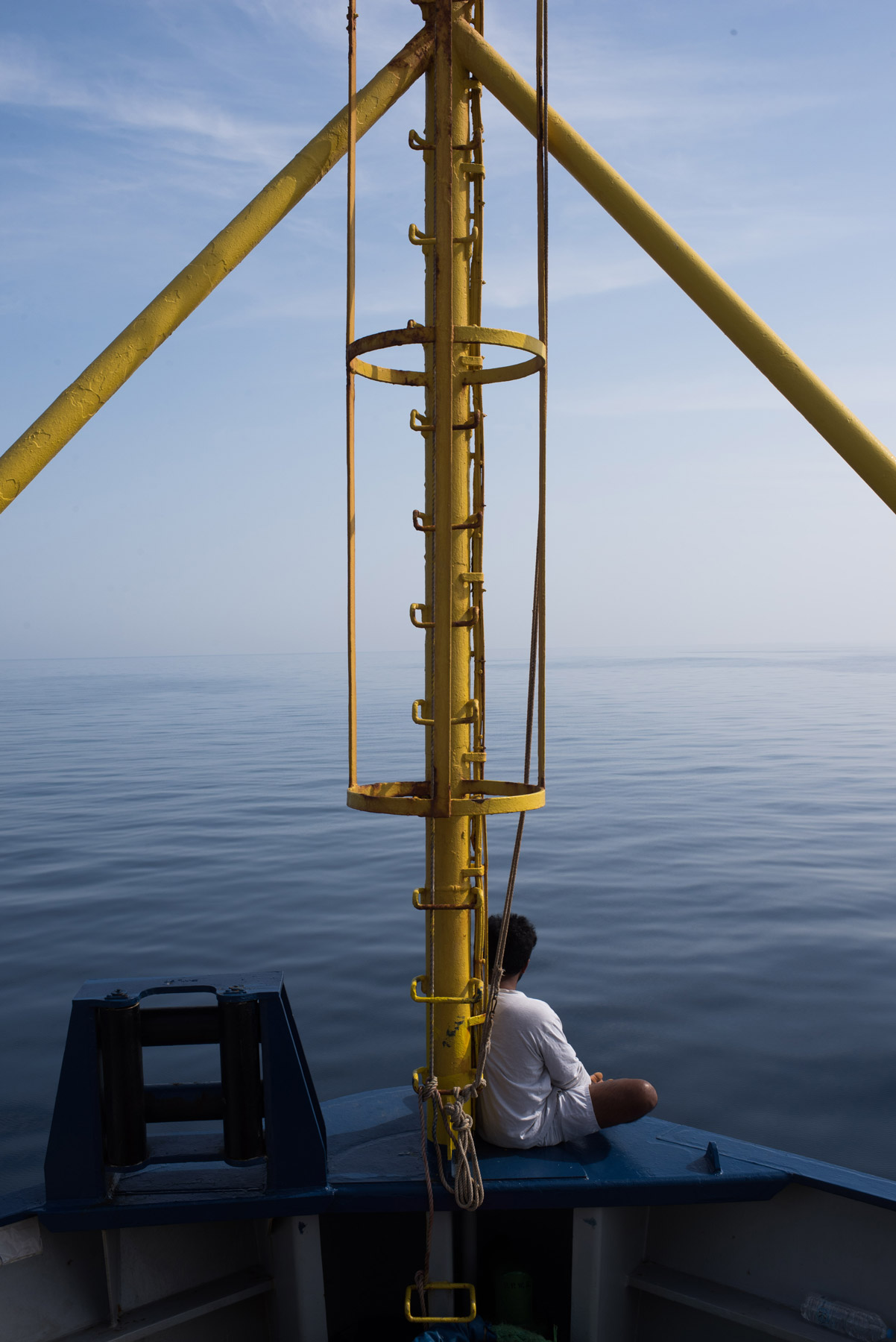

Springen wir vom Ostberliner Juni des Jahres 1990 in den November 2019 – und zwar den in New York City. Ludwig Simon verbringt hier gerade einige Monate, um seine Fähigkeiten an einer renommierten Schauspielschule weiterzuentwickeln. Der 21-Jährige, der neben seiner Rolle im Film „Im Niemandsland“ auch seit dem 1. November in der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“ zu sehen ist, führt unseren Fotografen Danny Jungslund am frühen Morgen auf ein Flachdach im Stadtteil Brooklyn und präsentiert ihm den Blick auf die Skyline von Manhattan. Eine Aussicht, an die Millionen DDR-Bürger nicht zu träumen gewagt hätten. Und die mit der Nacht des 9. November 1989 zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt ist.

»Mit diesem Projekt habe ich für mich nochmal ein ganz eigenes Gefühl für die Thematik entwickelt.«

Jonas:

Du bist 1997 geboren, acht Jahre nach dem Mauerfall. Hast du durch die Arbeit an dem Film etwas über die Zeit nach der Wende gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?

Ludwig:

Das Meiste, was ich von dieser Zeit weiß, habe ich durch Erzählungen meiner Eltern, Großeltern oder Lehrer aufgeschnappt. Oder aus Filmen, die sich mit der Zeit befassen, zum Beispiel „Als wir träumten“, „Wir sind jung. Wir sind stark.“ oder „Good bye, Lenin!“. All diese Geschichten waren immer schon sehr spannend, aber ich hatte nie echte Bilder vor Augen oder konnte das Erzählte wirklich nachempfinden – einfach, weil ich die Wendezeit nicht selbst miterlebt hatte.

Daher bin ich sehr dankbar, dass ich mich durch diesen Film zum ersten Mal selbst in diese Thematik hineinfallen lassen durfte – alleine schon wegen der Klamotten, die meine Figur Thorben getragen hat. (grinst) Und ich bin dankbar, dass ich mit einem Regisseur wie Florian Aigner zusammenarbeiten durfte, der diese Wendezeit selbst erlebt hat. Mit diesem ganzen Projekt habe ich für mich nochmal ein ganz eigenes, nicht nur filmisches Gefühl für die Thematik entwickelt. Und ich habe viel gelernt, zum Beispiel über die Enteignungspraxis der DDR. Oder darüber, was nach der Wende mit den Leuten passiert ist, die als „Inoffizielle Mitarbeiter“ für die Stasi tätig waren und aufgeflogen sind. Diese vielen großen und kleinen Konflikte liefern unendliches Futter für Erzählungen und machen diese auch so spannend.

»Es geht darum, welche Familie letztendlich das Haus bekommt und darin wohnen darf – die ostdeutsche oder die westdeutsche.«

Jonas:

Euer Film macht gleich mehrere Konfliktfelder auf, vieles ist ungeklärt: die Eigentumsverhältnisse rund um das Wohnhaus, die persönlichen Beziehungen in den Familien, die Vergangenheiten einzelner Protagonisten. An welchen Stellen ist deiner Meinung nach der Film in der Lage, in all dem Schlamassel am meisten Orientierung zu geben?

Ludwig:

In diesem Schlamassel, wie du es nennst, gibt es einen Hauptkonflikt: den Streit um das Haus. Dieser Konflikt erzeugt diverse Nebenkonflikte, die erst dann aufgelöst werden können, wenn auch die Frage geklärt ist, welche der beiden Familie letztendlich das Haus bekommt und darin wohnen darf – die ostdeutsche oder die westdeutsche. Ein gutes Beispiel für einen solchen Nebenkonflikt ist die Affäre, die Katjas Mutter mit ihrem Nachbarn eingeht. Dadurch, dass sich ihr Mann so sehr in dem Ziel verbeißt, für sich und seine Familie das Haus zu erkämpfen, verliert er seine eigene Frau immer mehr aus den Augen – die sich dann Trost bei jemand anderem sucht.

»Als Kind musste er erleben, wie seine Familie nach der Flucht in den Westen vom SED-Regime enteignet wurde.«

Jonas:

Katjas Eltern wirken ohnehin wie zwei Schlüsselfiguren in dem Film. Während der Vater nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung sucht, wünscht sich die Mutter endlich Ruhe. Damit stehen sie für zwei grundlegend verschiedene Muster, mit der Vergangenheit umzugehen: Aufarbeitung oder Schlussstrich. Welche der beiden Charaktere verstehst du besser? Auf welche Seite würdest du dich persönlich schlagen?

Ludwig:

Beide Figuren haben ganz bestimmte Motivationen für ihr jeweiliges Verhalten. Den Vater treibt seine eigene Geschichte an, da er in diesem Haus aufgewachsen ist und als Kind erleben musste, wie seine Familie nach der Flucht in den Westen vom SED-Regime enteignet wurde. Das kann Katjas Mutter wahrscheinlich emotional gar nicht nachvollziehen, da sie dieses Trauma nicht selbst erlebt hat. Sie sieht nur ihre Ehe in Gefahr, da ihr Mann immer mehr den Blick für sie verliert. Und das ist für sie persönlich ein ebenso großes Drama wie die Hausangelegenheit für ihren Mann. Daher würde ich da gar nicht urteilen wollen, ich kann beide Figuren total gut verstehen – auch weil sie von Andreas Döhler und Lisa Hagmeister so gut gespielt werden.

Wenn ich allerdings in meinem eigenen, realen Leben mit so einer Situation konfrontiert wäre, würde ich versuchen, so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen.

»Dieses ganze Ossi-Wessi-Ding ist mir nicht ganz verborgen geblieben.«

Jonas:

Neben all den Konflikten macht der Film auch diverse Ossi- und Wessi-Klischees sichtbar, die sich über all die Jahrzehnte in den Köpfen der gesamtdeutschen Gesellschaft festgesetzt haben. Nimmst du solche Klischees in deinem persönlichen Alltag überhaupt noch wahr – im Jahr 30 nach dem Mauerfall?

Ludwig:

Gott sei Dank bin ich mit diesen Klischees nicht mehr aufgewachsen. Und im Jahr 2019 bin ich einfach nur ein junger Mensch in einer anderen Zeit, in der mir das kaum noch begegnet. Aber wenn ich die Zeit damals selbst erlebt hätte, hätte ich vielleicht ähnliche Denkmuster entwickelt, wer weiß.

Trotzdem ist mir dieses ganze Ossi-Wessi-Ding nicht ganz verborgen geblieben. Beim Fußball zum Beispiel ist mir das immer besonders stark aufgefallen. Ich habe lange Zeit in einer Mannschaft aus Pankow gespielt, sprich aus dem ehemaligen Ostberlin. Wenn wir dann mal für ein Spiel in den tieferen Westen gefahren sind, gab’s dort permanent irgendwelche Ossi- und Wessi-Sprüche, vor allem von den jeweiligen Trainern.

Ich habe eben ja bereits erklärt, dass ich das Meiste über die Wendezeit von Erzählungen meiner Eltern, Großeltern und Lehrer weiß. Da wurden natürlich auch Unterschiede zwischen Ost und West thematisiert, allerdings immer mit einer sachlichen Erklärung und nie auf klischeehafte Art und Weise.

»Entweder du machst hier richtig Kohle – oder halt nicht. Und dann liegst du ganz schnell nachts auf der Straße.«

Jonas:

Der Begriff Niemandsland hat im Film gleich mehrere Bedeutungsebenen. Er bezieht sich einerseits auf den ehemaligen Grenzstreifen zwischen Ost- und Westberlin, der Thorben und Katja als Treffpunkt gilt. Er kann aber auch als Begriff für die vielen Schwebezustände verstanden werden, die der Film erzählt. Wo in deinem Leben, in unserer Gesellschaft oder vielleicht sogar auf dieser Welt siehst du heute solche Niemandsländer?

Ludwig:

Ich habe das Gefühl, dass die Schere zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen immer größer wird – zwischen rechts und links zum Beispiel. Gerade dass sich in unserem Land die extremen politischen Ränder wieder so sehr festigen können, finde ich bei der deutschen Historie erschreckend. Es werden plötzlich wieder Themen besprochen, die für mich aus moralischer Sicht überhaupt nicht mehr diskutiert werden dürften.

Aber auch zwischen arm und reich wird die Kluft immer größer, die Mittelschicht verschwindet, und das überall auf der Welt.

Darüber hinaus gibt es nach wie vor Rassentrennung. Das ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, als ich 2018 nach Südafrika gereist bin. Obwohl die Apartheid dort eigentlich offiziell abgeschafft wurde, gibt es in Südafrika nach wie vor Gegenden, in denen fast nur Weiße leben – oft in reichen Gated Communities. Dagegen lebt ein großer Teil der Schwarzen Bevölkerung in Townships am Stadtrand – in ärmlichsten Verhältnissen. Die Rassentrennung existiert damit de facto weiter.

Übrigens kann man auch in Berlin immer mehr beobachten, wie der ärmere Teil der Bevölkerung, der sich die steigenden Mieten nicht leisten kann, an den Stadtrand gedrängt wird. Und das ist in New York nochmal eine ganz andere Liga. Entweder du machst hier richtig Kohle – oder halt nicht. Und dann liegst du ganz schnell nachts auf der Straße. Da ist doch irgendwo ein riesiger Fehler im System!

»Am Set konnten wir erleben, wie sich der fiktionale Stoff der Serie und die Realität immer nähergekommen sind.«

Jonas:

Kritik am Kapitalismus ist auch ein zentrales Thema der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“, in der du seit dem 1. November zu sehen bist. Haben die Arbeiten an der Serie sowie am Film „Im Niemandsland“ deinen Blick auf die Gesellschaft verändert?

Ludwig:

Die Idee für die Serie wurde vor etwa zwei Jahren ins Leben gerufen, gedreht haben wir Anfang 2019. Für mich war es krass zu sehen, wie sich – parallel zu den Dreaharbeiten – in der realen Welt ähnliche Protestbewegungen entwickelt haben, etwa „Fridays for Future“ oder „Extinction Rebellion“. Alleine das Engagement für den Klimaschutz ist in wenigen Monaten so groß geworden, dass wir quasi am Set erleben konnten, wie sich der fiktionale Stoff der Serie und die Realität immer nähergekommen sind. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass die Entwickler von „Wir sind die Welle“ im Vorfeld an Schulen gegangen sind, um persönlich von den Schülerinnen und Schülern zu erfahren, welche konkreten Themen sie antreiben.

Was ich aus diesen beiden Projekten für mich persönlich mitnehme, ist eine tiefe Dankbarkeit – dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so etwas in meinem Leben zu machen. Und gerade mit dem Wissen, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die diese Möglichkeiten nicht haben oder die gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt, habe ich für mich erkannt, dass ich mein Leben umso mehr schätzen sollte. Und dass ich die Möglichkeiten, die sich mir bieten, umso mehr nutzen muss – weil sie ein Privileg sind. Don’t take it for granted!

»Ich bin jemand, der sehr viel Musik teilt.«

Jonas:

Michelle Barthel, die in „Wir sind die Welle“ an deiner Seite steht, hat mir verraten, dass du neben der Schauspielerei eine weitere große Leidenschaft hast: die Musik. Im Film „Im Niemandsland“ gibt es eine Szene, in der du Katja ein eigens für sie erstelltes Mixtape schenkst, das sie auf ihrem Walkman abspielt. Diese Mixtape-Kultur ist heute in Zeiten von Spotify und Co. mehr oder weniger ausgestorben. Dabei gibt es nichts Schöneres, als einem Menschen Musik zu schenken…

Ludwig:

Absolut! Aber dafür kann man heute für jemanden eine Spotify-Liste zusammenstellen, das mache ich total gerne. Und wenn ich auf einen geilen Song stoße und mit diesem Lied einen bestimmten Menschen in Verbindung bringe, schicke ich der Person den Song als Link. Ich bin jemand, der sehr viel Musik teilt. Und ich mache auch selbst ein bisschen Musik und schreibe Texte dazu. Manchmal richten sich diese Songs sogar an ganz bestimmte Menschen. Und wenn ich genug Mut zusammen habe, spiele ich ihnen die auch vor. (grinst)

»Wenn man selbst so angenommen werden möchte, wie man ist, sollte man das auch mit anderen tun.«

Jonas:

Im Film gibt es eine Person, zu der deine Figur Thorben eine besondere Beziehung hat: sein Handballtrainer Maik, der ihm immer wieder gut gemeinte Ratschläge und Lebensweisheiten mitgibt, wie etwa: „Wer sich nicht anpasst, geht unter.“ Kannst du persönlich diesem Satz etwas abgewinnen?

Ludwig:

Die Fähigkeit zur Anpassung ist etwas, was zumindest mir in meinem bisherigen Leben total geholfen hat. Die braucht man ja schon in der Schule. Wenn man dort in jungen Jahren Schwierigkeiten hat sich anzupassen, fällt einem alles viel schwerer. Ich bin sehr froh, dass mir meine Eltern da einiges an Rüstzeug mitgegeben haben – etwa die Überzeugung, dass jeder Mensch Respekt verdient. Wenn man selbst so angenommen werden möchte, wie man ist, sollte man das auch mit anderen tun. Daher habe ich immer versucht, auch auf andere zu achten und mich an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn ich allerdings gemerkt habe, dass jemand in einer Gruppe gemobbt wurde, konnte ich mich überhaupt nicht anpassen – so etwas ging mir total gegen den Strich.

Anpassungsfähigkeit hat für mich übrigens auch etwas damit zu tun, offen zu sein und sich nicht hinter seinen festgefahrenen Mustern zu verstecken. Wir sehen in unserer Welt, dass alles immer in Bewegung ist und sich permanent ändern kann. Ich habe für mich gelernt, dass man einen besseren Zugang zu allem finden kann, wenn man dieser Bewegung einen gewissen Raum lässt und sich nicht zu sehr versteift.

»Ich habe gemerkt, dass es nicht so viel bringt, wenn man den Leuten erzählt, was sie zu tun haben.«

Jonas:

Als Thorben und Katja in Trainer Maiks Auto sitzen, lässt er sie wissen: „Ihr beide seid die Zukunft, ihr bestimmt, wo’s langgeht.“ Wenn du diesen Satz auf dein eigenes Leben überträgst: Hast du persönlich das Gefühl, dass du und deine Generation die Zukunft maßgeblich beeinflussen könnt? Oder fühlst du dich eher machtlos?

Ludwig:

Dieser Satz erinnert mich extrem an ein Zitat aus dem Film „School of Rock“: „I believe that the children are the future. Now, you can teach them well, but you have gotta let them lead the way.” Ich finde es allerdings immer etwas schwierig, von mir und meiner Generation zu sprechen. Wie soll ich persönlich einen Überblick darüber haben, was bei Millionen anderer junger Menschen auf dieser Welt so abgeht? Dementsprechend fühle ich mich auch nicht dazu in der Lage, ein Sprachrohr für die gesamte Generation zu sein.

Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich selbst meine eigene Zukunft bestimmen kann – und zwar indem ich versuche, aus mir das bestmögliche Ich zu machen und für andere ein gutes Beispiel zu sein. Ich glaube, nur so kann ich selbst den bestmöglichen Beitrag leisten, damit unsere Zukunft gut wird. Ich habe gemerkt, dass es nicht so viel bringt, wenn man den Leuten erzählt, was sie zu tun haben. Viel einfacher ist es, wenn man versucht, selbst ein gutes Vorbild zu sein.

»Ob ich nach Berlin zurückkomme, steht noch in den Sternen.«

Jonas:

Du wirst noch bis Ende Dezember in New York bleiben und kommst dann zurück nach Berlin…

Ludwig:

Ob ich dann nach Berlin zurückkomme, steht noch in den Sternen. Gerade reise ich wahnsinnig gerne – vielleicht geht’s daher zuerst noch irgendwo anders hin. Vor knapp zwei Jahren bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen, allerdings war ich da nie so wirklich oft. Mein Wohnzimmer war eher mein Rucksack. Aus diesem Grund habe ich die Wohnung bald wieder gekündigt und reise jetzt nur noch mit diesem riesigen Rucksack durch die Welt, in dem alles drin ist, was ich brauche. Damit komme ich gerade ziemlich gut zurecht. Mal schauen, wohin mich mein Rucksack noch so trägt.

Jonas:

Was nimmst du aus New York City für dich persönlich mit – und was lässt du gerne dort?

Ludwig:

New York ist eine wahnsinnig inspirierende Stadt, alles fließt hier extrem schnell, und wenn man einmal hier ist, taucht man in diesen Flow sehr schnell ein. Zumindest für mich fühlt sich das überaus positiv an und macht sehr viel Spaß. Wenn ich an einem so inspirierenden Ort bin, gibt es so viele Dinge, die mich in meiner Kreativität des Schauspielens erweitern. Ich merke hier immer wieder, dass das, was ich vielleicht bisher über das Spielen gedacht habe, für mich gar nicht so funktioniert. Und ich erkenne, woran es gelegen hat, wenn ich mich früher für etwas kritisiert habe.

Was ich also mitnehme aus New York, sind wirklich existenzielle Fragen, denn ich will dieses Schauspiel-Ding einhundertprozentig durchziehen. Ich habe so viel dazugelernt und versuche, das alles mitzubringen. Genauso würde ich aber auch unzählige Dinge hierlassen – etwa die Muster, wie ich vorher etwas umgesetzt habe.

Man kann es aber auch philosophischer und spiritueller sehen (lacht): Es ist alles in Bewegung, und manchmal hat man Phasen, in denen man denkt: Ey, es bewegt sich gerade nicht so viel. Aber auch in diesen Momenten bewegt sich zumindest irgendetwas. Und selbst wenn es sich nicht gut anfühlt, gehört es dazu und wird sich, wenn man da rauskommen will, irgendwann auch zu etwas Gutem und Neuem verändern. Man muss nur dafür offen sein. Diese Zeit der Veränderung erleben zu können und sich in Geduld zu üben, bis etwas Neues kommt, ist eine gute Lektion.

#ludwigsimon #interview #imniemandsland #wirsinddiewelle #netflix #dannyjungslund #jonasmeyer #mypmagazine

Interview & Text: Jonas Meyer

Fotografie: Danny Jungslund

Martina Geng

Reportage — Martina Geng

Geteiltes Land, geteiltes Herz

1971 verliebt sich Martina Geng in der DDR in einen Westdeutschen – und bekommt die Härte des SED-Staats zu spüren. Nach über zwei Jahrzehnten erlebt sie eine Wiedervereinigung der besonderen Art. Chronologie einer deutsch-deutschen Liebesgeschichte.

4. November 2019 — MYP N° 27 »Heimat« — Text: Katharina Weiß & Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Die Mauer. 30 Jahre ist es jetzt her, dass sie in sich zusammenfiel. Seit 1961 stand sie da, als wäre sie für die Ewigkeit gemacht. Oder zumindest für hundert Jahre, wie Erich Honecker mal fabulierte. Doch dann kam der Abend des 9. November 1989 und es dauerte nur wenige Stunden, bis ihr Beton unter dem Freiheitsdrang von Millionen Menschen einfach so zerbröselte. Und mit ihm der Beton in den alten Köpfen des SED-Regimes.

Die Mauer teilte nicht nur Ost und West, nicht nur Kapitalismus und Kommunismus, sie separierte auch Menschen voneinander. Freunde. Familien. Liebende. Wie Martina und Jens, deren Geschichte im Juli 1971 auf der Ostseewoche in Rostock begann und deren persönliches Schicksal von diesem Bauwerk bestimmt werden sollte.

Martina war damals 19 Jahre alt und arbeitete als Volontärin für die National-Zeitung, ein Ostberliner Parteiblatt. Kurz bevor die junge Frau zum Journalismus-Studium nach Leipzig gehen sollte, hatte ihre Redaktion sie zur Berichterstattung in die Hansestadt geschickt. In der DDR war die Ostseewoche ein Ereignis: eine politische Großveranstaltung, bei der man jedes Jahr alle anderen Anrainerstaaten des Baltikums zu sich einlud. Das erklärte Ziel war die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den skandinavischen Ländern. Und in der Tat: Während dieser Woche sollten schicksalshafte Beziehungen geknüpft werden – wenn auch auf einer Ebene, die der ostdeutschen Führungsspitze kaum am Herzen gelegen haben dürfte.

Das Motto im Jahr 1971 lautete: „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein.“ Frieden – ein groteskes Wort, wenn man an all jene denkt, die beim Versuch, die aufs Schärfste bewachte Grenze der Deutschen Demokratischen Republik zu überqueren, ihre Freiheit, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben gelassen haben.

Daher ist die Geschichte der Mauer auch immer eine, die nicht nur auf der großen politischen Bühne erzählt werden darf. Sondern genauso auf der individuellen, persönlichen, da sie das Leben unzähliger Menschen fundamental verändert hat und noch bis heute beeinflusst.

Das Kennenlernen

»Ich war gerade mit meiner Suppe fertig, da setzte sich so ein Kerl an meinen Tisch.«

Wann und wo man sich auf dieser Erde in einen anderen Menschen verknallt, und dann noch über beide Ohren, wird wohl eines der letzten großen Geheimnisse des Lebens bleiben. Zumindest darin herrscht schon immer Einigkeit, egal ob Ost oder West.

Martina Geng sollte der berühmte Blitz treffen, als sie an einem Tag im Juli 1971 beim Mittagessen in der improvisierten Kantine des Rostocker Pressezentrums saß. „Ich war gerade mit meiner Suppe fertig, da setzte sich so ein Kerl an meinen Tisch und fing an, mich auszufragen. Er wollte wissen, wo ich herkomme und so weiter“, erinnert sich Martina Geng, die heute 68 Jahre ist und selber kaum fassen kann, dass sich diese Geschichte vor mehr als vier Dekaden zugetragen hat.

Damals, so zeigen alte Fotos, war sie blond, hatte sanfte blaue Augen und sinnliche Lippen. An jenem Tag, das weiß Martina noch, als sei es gestern gewesen, trug sie ein blau-weißes, kurzen Sommerkleid. Selbstgenäht, betont sie. Der Unbekannte mit dem spitzbübischen Lächeln, der sich ihr als Jens Jahnke vorstellte, war ganz in Cord gekleidet – inklusive der Schuhe, das war damals sehr in Mode. Martina erkannte sofort, dass der Mann aus dem Westen kommen musste.

»Abhängen! Sofort abhängen!«

Jens erzählte ihr, dass er in Frankfurt am Main arbeitete und von der Zeitung Konkret zur Berichterstattung nach Rostock geschickt wurde. Die Unterhaltung wurde immer netter und netter und mündete schließlich in einer Einladung: Jens bot Martina an, sie auf eine abendliche Schiffsfahrt mitzunehmen, die von Rostock aus aufs offene Meer führte. „Ich fand ihn sehr witzig und originell. Natürlich sagte ich sofort zu.“, erinnert sich Marina mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Doch kaum hatte sich der junge Journalist aus dem Westen verabschiedet, stellte ein Kollege der National-Zeitung seinen Schnitzelteller genau an dem Platz ab, auf dem zuvor Jens gesessen hatte. Der Mann, den Martina kaum kannte, fragte mit seltsam unterdrückter Stimme, die Lippen kaum bewegend: „Wer ist denn das?“

„Journalist aus Westdeutschland“, antwortete sie, woraufhin er hervorpresste: „Abhängen! Sofort abhängen!“

»Meine Zweifel hätte ich vor einem Wessi nie zugegeben.«

Martina, damals noch überzeugte Sozialistin, war gar nicht begeistert von dieser Aufforderung. Zuvor, im Gespräch mit Jens, hatte sie mächtig damit angegeben, wie toll doch ihrer Meinung nach in der DDR die Gesundheitsversorgung und die niedrigen Mietpreise seien und wie freiheitlich das Mehrparteiensystem sei. Auch wenn sie schon erste Skepsis gegenüber dem System hatte, gesteht sie ein: „Meine Zweifel hätte ich vor einem Wessi nie zugegeben. Ich wollte nicht ihm auch nicht verraten, dass mir ein Kollege verboten hatte, mit ihm einen Ausflug zu machen. Das wäre mir viel zu peinlich gewesen.“

Also ging sie mit ihm aufs Schiff. Und während die anderen Passagiere gemächlich Stehblues tanzten und zur Melodie von „Wie ein Stern“ schunkelten, einem Lied, mit dem sich in jenem Jahr DDR-Schlagerstar Frank Schöbel durch die ostdeutsche Hitparade schmachtete, diskutierten Martina und Jens bis in die Morgenstunden über Politik. Und sahen sich dabei tief in die Seele.

Das Verlieben

»Für intelligente Männer, die mit Sprache umgehen können, hatte ich schon immer eine Schwäche.«

Am Tag nach dem Rendezvous am See unter funkelndem Sternenhimmel hatten Martinas Schmetterlinge im Bauch schon ordentlich Wellengang: Die beiden küssten sich zum allerersten Mal auf einer Mole in Warnemünde.

„Mir hat an ihm gefallen“, sagt sie, „dass er so wahnsinnig frech war. Jens konnte Dinge sagen wie ,Wann schläfst du mit mir?’ und es war immer noch charmant.“

Zu erotischen Stunden zu zweit kam es in der Woche allerdings nie: Martina war, wie die meisten ostdeutschen Journalistinnen und Journalisten, bei Privatpersonen untergebracht und schlief in einem engen Bett bei einer sechsköpfigen Familie. Jens war zwar in den Genuss eines Hotelzimmers gekommen, doch da sich ein Besuch von Erich Honecker ankündigte, musste das Hotel kurzfristig geräumt werden. So landete er schließlich in einem Seemannsheim mit Stockbetten, in dem er sich ein Zimmer mit drei anderen teilen musste.

Aufgrund fehlender Rückzugsmöglichkeiten suchten sich die beiden ruhige Orte in der Stadt, um lange Blicke und intensive Gespräche auszutauschen. „Für intelligente Männer, die mit Sprache umgehen können, hatte ich schon immer eine Schwäche. Und er war auch viel freier als alle, die ich bis dahin kennengelernt hatte – in seiner ganzen Beurteilung der Welt und des Lebens.“

»Wenn Martina wegen dir Ärger bekommt, dann beschütze ich sie.«

Jens hatte in den Sechzigern an der Universität Tübingen bei Ernst Bloch studiert. Der berühmte deutsche Philosoph und Neomarxist, der zur Zeit des Nationalsozialismus im Exil gelebt und sich nach dem Krieg für ein Leben in Ostdeutschland entschieden hatte, war 1961 nach dem Bau der Mauer von einer Reise in den Westen nicht zurückgekehrt und nahm eine Gastprofessur in Tübingen an. Später arbeitete Jens viele Jahre lang als persönlicher Assistent von Theodor W. Adorno, ein anderer berühmter deutscher Philosoph und Soziologe, der zu den Hauptvertretern der sogenannten Frankfurter Schule zählte, eine als Kritische Theorie bezeichnete Denkrichtung.

Das Ausmaß der Gefühle war beiden schnell bewusst: „Wir haben uns richtig ineinander verliebt“, erzählt Martina. Vor dem skeptischen Kollegen hielt sie ihr Rendezvous geheim.

Zwei Tage vor der Abreise wechselte das Personal und ein neuer Gesandter der National-Zeitung kam in Rostock an. Martina kannte diesen Kollegen bereits und mochte ihn. Kurzerhand entschied sie, ihn mit Jens bekannt zu machen. Die Chemie zwischen den Dreien stimmte sofort. „Wir gingen sogar zusammen einen saufen“, erzählt sie von einem Abend in der Kogge, der ältesten maritimen Kneipe der Stadt. Das Trio prostete sich ordentlich zu. Nach ein paar Gläsern trafen sich die Männer am Urinal und der ostdeutsche Kollege versprach dem westdeutschen Journalist: „Wenn Martina wegen dir Ärger bekommt, dann beschütze ich sie.“

»Ich muss Meldung machen.«

Am Ende der Woche fuhr Martina mit Jens zurück nach Ostberlin. Er schlief eine Nacht bei seinem Bruder, der im Westteil der Stadt studierte. Am nächsten Tag folgte die tränenreiche Verabschiedung vor der Wohnung von Martinas Familie in Berlin-Karlshorst. Als sich die beiden in den Armen lagen, sah ihre Mutter vom Fenster aus auf den suspekten Westler herab und beobachtete das Geschehen mit finsterer Miene.

Wenige Stunden später, es war Sonntagabend, klingelte das Telefon. Ein Anruf des Kollegen aus Rostock: „Du Martina, ich habe nochmal mit meiner Frau darüber gesprochen“, beginnt er seinen Satz. Er habe sich überlegt, dass er doch ziemlich Ärger bekommen könnte, falls die Geschichte mit der Liebelei auffliegt. „Ich muss Meldung machen“, beschloss er daher – auf Drängen seiner Frau. In Martinas Augen flackert noch heute der Blick eines trotzigen, verliebten Teeangers auf, wenn sie von ihrer Antwort erzählt: „Ich habe dann schnippisch gesagt: Wenn es sein muss, dann mach das.“ Am nächsten Tag war nichts mehr so wie davor.

Die Strafe

»Hat der Mann Sie angefasst? Haben Sie den geküsst? Haben Sie mit dem geschlafen?«

Am Montagmorgen stöckelte Martina in die Prenzlauer Allee, wo die Büroräume der National-Zeitung lagen. Das Blatt diente als Zentralorgan der National-Demokratischen Partei Deutschlands. Da das formale Mehrparteiensystem der DDR eine Farce war, installierte die sowjetgelenkte SED mehrere andere offizielle Parteien, die sich gegenseitig künstlich Konkurrenz machten. Die NDPD war eine dieser Pseudo-Parteien, aus der das demokratische Mäntelchen der SED-Herrschaft gestrickt war. Einst war sie gegründet worden, um Alt-Nazis in das sozialistische System einzugliedern. Die Arbeitsstelle bei dem NDPD-Blatt war definitiv nicht Martinas erste Wahl, aber journalistische Volontärsplätze waren in der DDR mehr als rar.

Kaum war sie im Büro angekommen und hatte ihre Tasche auf dem Schreibtisch abgelegt, teilte ihr die Sekretärin mit: „Frau Schirrmacher, bitte zum Chefredakteur!“ Den sah die junge Volontärin normalerweise nur alle vier Wochen bei einer großen Redaktionskonferenz.

Spätestens als sie sein Büro betrat, wusste Martina, dass sie in Schwierigkeiten war. Vor ihr saßen nicht nur der Chefredakteur, sondern auch der Personalchef und sogar der Verlagsleiter. Eine Reihe alter Männer, die ihren Autoritarismus noch aus dem Dritten Reich hinüber in das neue System gerettet hatten.

Eine Stunde arbeiteten sie sich verbal an der jungen Frau ab: „Was bilden Sie sich ein? Der Mann ist ein Spion! Glauben Sie, Sie hätten ihn vom Sozialismus überzeugen können?“ Martina wurde beschimpft und zunehmend in die Enge getrieben. Dabei wurden die Fragen immer indiskreter: „Sie sind ein politischer Versager! Hat der Mann Sie angefasst? Haben Sie den geküsst? Haben Sie mit dem geschlafen?“

»Das hättest du wissen können, wenn du mit einem Westler anbandelst.«

„Die haben mich regelrecht fertiggemacht“, erinnert sich Martina heute mit zittriger Stimme. Am Ende der Tirade wurde ihr mitgeteilt: So politisch unreif, wie sie sei, könne man ihr nicht gestatten zu studieren. Sie müsse noch ein Jahr in der Obhut der National-Zeitung bleiben, um sich zu bewähren. Zudem wurde gedroht: „Nehmen Sie keinen Kontakt mehr mit dem Mann auf, wir lassen Sie ab jetzt von der Stasi überwachen.“

Auf einmal stand Martina auf der Seite jener Menschen, die keinen sicheren Platz mehr im System der DDR hatten. Was muss das für ein Staat gewesen sein, der Angst vor dem Sommerflirt einer Teenagerin hatte?