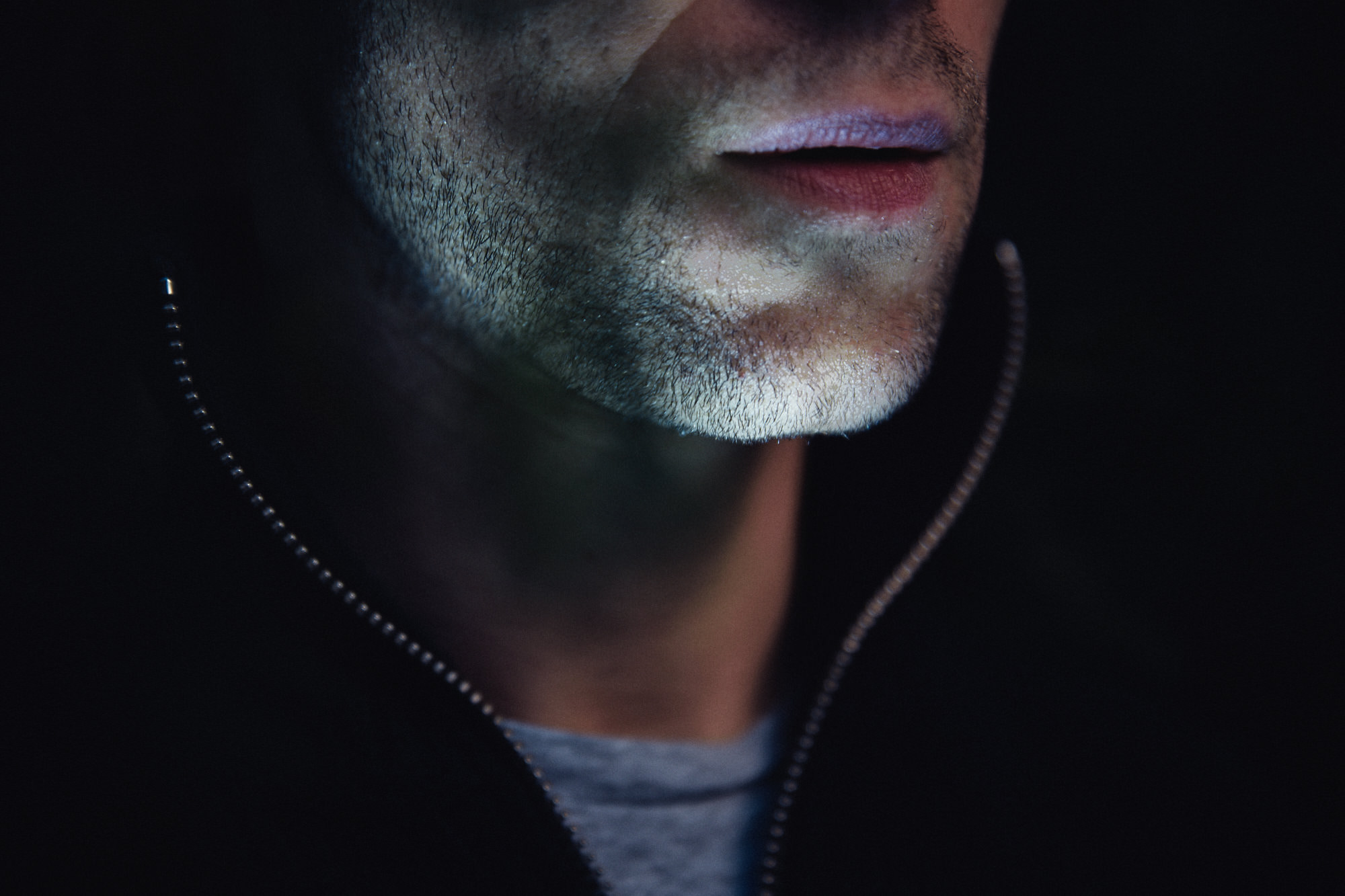

Jannis Niewöhner & Sabin Tambrea

Interview — Jannis Niewöhner & Sabin Tambrea

Hymne auf die Freundschaft

Hermann Hesses Roman »Narziß und Goldmund« gilt als Hymne auf das Leben, die Freundschaft und die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Die Erzählung, die zu den wichtigsten der deutschen Literatur zählt, wurde nun im großen Stil verfilmt. Wir haben die Hauptdarsteller Jannis Niewöhner und Sabin Tambrea zum Gespräch getroffen.

9. März 2020 — MYP N° 28 »Freundschaft« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als der S. Fischer Verlag im Juli 1930 den Roman „Narziß und Goldmund“ veröffentlichte, wurde es dem Autor Hermann Hesse etwas unheimlich. Zu positiv war das Echo, das seine sprachgewaltige Erzählung hervorrief, zu wohlwollend waren die Rezensionen. Unter den mehr als 20 Buchbesprechungen, die sich mit seinem neuesten Werk befassten, gab es nur eine wirklich kritische.

Noch mehr irritierte Hesse der Tonus vieler Zuschriften. Seinem guten Freund Otto Hartmann vertraute er damals an: „Meine Leser und namentlich Leserinnen schreiben mir täglich Briefe, wie schön der Goldmund sei und wie gut, dass ich vom Steppenwolf mich zu dieser ,Harmonie‘ hindurchgerungen habe. Es ist zum Speien. Für die Leute ist der Dichter da, um ihnen ,Harmonie‘ vorzutäuschen. Sobald er an den Tod, an die Tragik, an den Krieg, an alles Wirkliche erinnert, ist er ein lästiger Querulant.“

Aber kann man es den Leuten wirklich übelnehmen, dass sie sich in dieses Buch verlieben – in ein Buch, das nicht nur eine Hymne ist auf das Leben und die Freundschaft, sondern auch auf die Unterschiedlichkeit und Einmaligkeit eines jeden Menschen?

„Narziß und Goldmund“ erzählt die Geschichte zweier junger Männer, die sich um das Jahr 1500 in einer süddeutschen Klosterschule kennenlernen. Der eine, Novize Narziß, ist ein intellektueller und scharfsinniger Asket, sein wenige Jahre jüngerer Schüler Goldmund ein gutaussehender Lebemensch, der von seinem Vater ins Kloster abgeschoben wurde. Schnell entwickelt sich zwischen den ungleichen Figuren eine enge Freundschaft, die auch dann nicht zerbricht, als Narziß erkennt, dass Goldmunds Wesen nicht für das entbehrungsreiche und gottesfürchtige Leben als Mönch gemacht ist – und ihn dazu ermuntert, in die bunte weite Welt hinauszuziehen, um dort sein Glück zu finden.

„Narziß und Goldmund“ gilt heute als eines der wichtigsten Werke deutschen Literatur, seit 1930 hat sich der Roman millionenfach verkauft und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Die Entscheidung, ein solches Buch zu verfilmen, erfordert also eine gewisse Unerschrockenheit.

Regisseur Stefan Ruzowitzky hat diesen Schritt gewagt, mit viel Mut und einer hochkarätigen Besetzung. Herausgekommen ist ein kurzweiliger Streifen, der 115 Minuten lang in Hollywood-Optik glänzt und am 12. März in die deutschen Kinos kommt. An der Spitze des Ensembles stehen die beiden Hauptdarsteller Sabin Tambrea und Jannis Niewöhner, die ihren Figuren Narziß und Goldmund ein leinwandgerechtes Leben einhauchen konnten. Gedreht wurde der Film von August bis Oktober 2018 in Österreich, Tschechien und Südtirol. Ein gutes Jahr später haben wir die beiden in einem Kino am Potsdamer Platz zum Interview getroffen.

»Die Stärke der Geschichte ist, dass sie mit dem Leser mitwächst.«

Jonas:

Wann in Eurem Leben ist Euch die Geschichte von „Narziß und Goldmund“ zum ersten Mal begegnet? Und welchen Eindruck hat sie damals bei Euch hinterlassen?

Jannis:

Ich habe den Roman mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen. Eigentlich bin ich überhaupt keine Leseratte und habe große Schwierigkeiten, mich in Büchern zu verlieren – das ist eine Fähigkeit, die mir einfach nie gegeben war. Aber bei diesem Buch war es so, dass es vom ersten Moment an etwas mit mir gemacht hat. In „Narziß und Goldmund“ geht es um so elementare Fragen und Themen des Lebens, dass ich mich darin total wiedergefunden habe. Ich habe das Buch geradezu geliebt.

Sabin:

Das Besondere an dem Roman ist, dass er für jedes Lesealter seine eigene Gültigkeit hat. Das Buch ist in meiner Jugend irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ich bin mir sicher, ich hätte es geliebt, da es viele Gedanken beinhaltet, die mich persönlich zu jener Zeit direkt betrafen. Als ich mich im Vorfeld des Drehs mit dem Roman auseinandergesetzt habe, bin ich aber auch auf ganz andere Facetten gestoßen – Facetten, die mir als Teenager noch verborgen geblieben wären. Ich meine damit etwa die vielen philosophischen Gedanken, die ich mit 15 Jahren noch nicht imstande gewesen wäre zu begreifen. Die Stärke dieser Geschichte ist, dass sie mit dem Leser mitwächst. Ich höre oft von Menschen, die alle paar Jahre diesen Roman in die Hand nehmen und sich über die vielen neuen Dinge erfreuen, die ihnen mit fortgeschrittener Lebenserfahrung auffallen.

Jannis:

Natürlich ist es auch so, dass man sich in unterschiedlichen Phasen des Lebens mit dem einen oder anderen Thema mehr oder weniger identifiziert. Das Buch erzählt zwei völlig unterschiedliche Charaktere, die ihre ganz eigenen Lebenswege verfolgen. Je nach persönlicher Lebenssituation findet man sich daher mal in der Figur des Narziß wieder und mal in der des Goldmund. Mir selbst ging es interessanterweise schon immer so, dass ich mich zu beiden Charakteren hingezogen gefühlt habe, weil ich mir für mich selbst auch beide Lebenswege vorstellen kann.

»Das Schönste an Narziß ist, dass er eine Offenheit und Neugier für das Unbekannte zeigt, ohne es zu verurteilen.«

Jonas:

Wo genau seht Ihr Schnittmengen zu Eurer eigenen Persönlichkeit? Was verbindet Sabin mit seiner Figur Narziß? Wo offenbart sich Jannis im Wesen des Goldmund?

Jannis:

Ich finde mich in grundsätzlichen Fragen des Lebens wieder, die Goldmund und mich gleichermaßen umtreiben: Was ist die eigene Kunst? Wie will man diese ausleben? Was will man mit seiner Kunst erzählen? Auf der einen Seite gibt es bei Goldmund und mir eine große Ungewissheit, mit der wir durchs Leben gehen, auf der anderen Seite versuchen wir, alles, was uns begegnet, sehr intensiv auszuleben. Wir wollen das Extreme und stürzen uns in alles hinein, was uns vor die Füße fällt. Dieses Irrationale, das Goldmund ausmacht, charakterisiert auch mich zu einem sehr starken Teil.

Sabin (unterbricht lächelnd):

Wer würde sich nicht gerne mit Goldmund identifizieren wollen, wenn er das Buch liest oder den Film sieht? Auch in mir steckt ein kleines bisschen Goldmund. Im Gegensatz zu Narziß ist er einfach der coole Lebemann, der so wenig Handbremse in sich hat, dass er alles ungefiltert erlebt.

Auf der anderen Seite bin ich aber auch zur Hälfte Narziß: Ich bin ein rationaler Mensch und wäge gerne ab. Für mich ist das Schönste an diesem Charakter, dass er – obwohl er Teil einer gestrigen Welt ist – eine Offenheit und Neugier für das Unbekannte zeigt, ohne es zu verurteilen. Mit dieser Haltung steht er übrigens auch im krassen Gegensatz zur Figur des konservativen Mönchs Lothar, der an alten Traditionen festhält und allem Neuen gegenüber misstrauisch bis feindlich eingestellt ist.

Was mich an dem Film ohnehin so beeindruckt, ist die Tatsache, dass er in der Lage ist, unsere gesamte Gesellschaft alleine über diese drei Figuren abzubilden: Goldmund steht für den Herzensmenschen, der sich aus seinem Bau wagt und die Welt entdeckt. Narziß ist der Intellektuelle, der durch seine Bücher eine große Offenheit entwickelt hat. Und Lothar ist der Unoffene, der im Gestern lebt. Damit hätte man übrigens auch die ganzen Populisten abgedeckt, die gerade mit bis zu 25 Prozent in den Parlamenten dieses Landes vertreten sind, was mir große Sorge bereitet.

»Ich würde nie behaupten, dass es bei Hesse weiße Stellen gibt.«

Jonas:

Durch die detaillierte und ausschmückende Sprache des Romans hat man als Leser das Gefühl, die beiden Hauptfiguren sehr gut kennenzulernen. Habt Ihr in der Buchvorlage dennoch weiße Stellen bei der Beschreibung der Charaktere identifiziert, bei denen Ihr das Gefühl hattet, diese erst durch Euer Spiel wirklich ausmalen zu können?

Sabin:

Ich würde nie behaupten, dass es bei Hesse weiße Stellen gibt. Dazu liefert er für die Fantasie viel zu viel Futter. Ich würde sogar sagen, dass die Romanvorlage fast schon zu flirrend ist, weil sie so unendlich viele Anknüpfungspunkte bietet. Unser Ziel war es, dafür eine adäquate Übersetzung zu finden. Auch wenn dies nie eins zu eins geschehen kann und sich nicht jeder einzelne Dialog in den Film übertragen lässt, mussten wir dennoch allen Gedanken des Romans gerecht werden und sie in eine filmische Sprache bringen.

»Für mich persönlich ist der Glaube an einen Gott etwas eher Irrationales.«

Jonas:

Dann lass mich anders fragen: Welche Wesenszüge Deiner Figur Narziß wolltest Du im Spiel unbedingt hervorheben? Was macht ihn für Dich so besonders?

Sabin:

Die Liebe zur Wissenschaft und zur Rationalität! Und die Tatsache, dass er dennoch keinen Zweifel an der Existenz eines Gottes hat. Für mich persönlich ist der Glaube an einen Gott etwas eher Irrationales. Daher habe ich mich im Vorfeld auch gefragt, wie ich die Wirkung der Religion auf Narziß in meinem Spiel zeigen kann. Meine Antwort war, dass dies nur über die Musik gelingen kann. Der Film gibt mir an zwei Stellen die kurze Chance, den Zuschauern zu zeigen, was die Religion für Narziß bedeutet, und zwar in den Momenten, in denen er die Choräle anstimmt. Diese Situationen ermöglichen den Zuschauern einen direkten emotionalen Anstoß. Daher war für mich ganz klar: Diese Momente mussten sitzen.

»Um meinen Goldmund darzustellen, habe ich in erster Linie aus mir selbst geschöpft.«

Jonas:

Im Spätmittelalter hatte Musik ohnehin einen ganz anderen Stellenwert. Während einem heute per Klick Milliarden von Songs zur Verfügung stehen, fand Musik damals nur in wenigen besonderen Momenten des Alltags statt. Wie habt Ihr euch in diese Zeit um 1500 hineingedacht? Hat für Euer Spiel das heutige Verständnis der Welt überhaupt eine Bedeutung gehabt?

Jannis:

In „Narziß und Goldmund“ finden etliche Themen statt, mit denen wir uns auch heute noch fast unverändert auseinandersetzen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in unserem Film ein eher fiktives, romantisiertes Mittelalter zu beschreiben, was uns auch mehr Raum für die Erzählung der Charaktere gegeben hat. Für mich persönlich war die Zeit, in der die Geschichte spielt, mehr oder weniger egal. Um meinen Goldmund darzustellen, habe ich in erster Linie aus mir selbst geschöpft – aus all den Fragen, die ich habe, aus all dem Chaos, das sich so abspielt in meinem Leben, aus all dem auf der Suche sein. Goldmund trägt in sich eine große, undefinierbare Ungewissheit, gleichzeitig spürt er ein starkes Verlangen nach mütterlicher Liebe. Und auf der Suche danach entdeckt er die Kunst für sich. Das alles beschreibt für mich etwas zutiefst Menschliches und hat nicht wirklich etwas mit der Zeit zu tun, in der es stattfindet.

»Für junge Menschen ist es heute schwer, ihre eigene Identität zu entdecken – weil sie schon gefüttert werden, bevor sie Hunger haben.«

Jonas:

An einer Stelle des Films sagt Goldmund zu Narziß: „Durch dich habe ich suchen gelernt, aber suchen muss ich alleine.“ Muss man dieses Suchen auch heutzutage noch lernen – in einer Zeit, in der einem das gesamte Wissen der Welt zur Verfügung steht?

Sabin:

Ja, weil man heute mit dem Finden überschüttet wird. Egal, was man sucht oder nicht sucht, man erhält ständig tausende Antworten: tausende Spotify-Listen, tausende Google-Ergebnisse, tausende Posts, die einen überrollen. Daher ist es für junge Menschen heute auch so schwer, ihre eigene Identität zu entdecken – weil sie schon gefüttert werden, bevor sie Hunger haben. Und sobald es ein bisschen dunkel wird um sie herum, bekommen sie Angst: Angst davor herauszufinden, wer sie sind und wie sie empfinden.

»Im Film emanzipiert sich Goldmund schneller als im Roman.«

Jonas:

Ich persönlich hatte im Film den Eindruck, dass Sabins Narziß verletzlicher und nahbarer wirkt als die Figur im Roman, wohingegen sich Jannis‘ Goldmund emanzipierter und mutiger gibt. Welche Freiheiten haben Euch das Drehbuch und der Regisseur dabei gelassen, die Figuren jeweils so anzulegen, wie Ihr sie letztendlich gespielt habt?

Jannis:

Stefan Ruzowitzky hatte eine sehr klare Vision davon, was er mit dem Film erzählen will, und ich persönlich konnte mich dieser Vision sehr schnell anschließen, gerade in Bezug auf meinen Charakter Goldmund. Die einzige Frage, die ich mir stellen musste, war: Wie kann ich das, was mir das Buch vorgibt, auf meine Rolle im Film übertragen?

Vielleicht hast Du die beiden Figuren deshalb etwas verändert wahrgenommen, weil der Film die Geschichte wesentlich kürzer erzählt als das Buch. Beispielsweise verlässt Goldmund das Kloster im Film viel früher, als er es im Roman tut. Dort wird seine Zeit in der Klosterschule deutlich ausführlicher erzählt – inklusive der immer wiederkehrenden Zweifel, die ihn umtreiben, und inklusive der vielen Momente, in denen er mit sich hadert. Oder anders gesagt: Im Film emanzipiert sich Goldmund schneller als im Roman. Das ist auch nötig, um die Geschichte überhaupt in zwei Stunden erzählen zu können.

Sabin:

Was die von Dir im Film wahrgenommene Verletzlichkeit von Narziß angeht, muss ich sagen, dass ich diese im Buch schon immer gelesen habe. Es ist nur so, dass er diese Nahbarkeit nicht wirklich nach außen dringen lässt. Für mich als Schauspieler ist es aber viel spannender, den Zuschauern gegenüber durchlässig zu sein, statt eins zu eins die Figur des Buchs darzustellen – dadurch kann ich ihnen einladend eine Tür öffnen. Das ist im Buch gar nicht nötig, da die Figur sich über die Fantasie der Leser selbst in ihre Köpfe eingeladen hat.

»Wir haben über den gesamten Zeitraum versucht, Hermann Hesse gerecht zu werden.«

Jonas:

Habt ihr es jemals als Bürde empfunden, zwei Charaktere zu spielen, die eine so prominente Bedeutung in der deutschen Literatur haben?

Sabin:

Natürlich! Das kann man nicht von sich wegschieben. Als ich per SMS die Zusage für die Rolle bekommen habe, saß ich gerade in der Bahn. Im ersten Moment habe ich mich einfach nur gefreut und direkt meiner Frau geschrieben: „Ich bin Narziß!“ Aber schon im nächsten Moment schoss mir in den Kopf: Da gibt es jetzt unzählige Menschen in diesem Land, die alle sehr genaue, persönliche Vorstellungen davon haben, wie diese Figur zu sein hat und wie sie zu spielen ist. Genauso wie immer ganz viele Leute wissen, wie man Politik zu machen hat oder wie die deutsche Nationalmannschaft zu führen ist. Daher ist es eine enorme Herausforderung, so eine Rolle zu stemmen. Aber je ängstlicher man ist, desto unmutiger wird man. Und das ist da völlig fehl am Platz. Man muss mit voller Kreativität und Herzenskraft an so eine Aufgabe herangehen. Und entweder scheitert man dabei oder hat das Glück, ganz viele Menschen zu berühren.

Jannis:

Ein Scheitern kann es hier gar nicht geben – wenn überhaupt in Form einer harten Kritik. Aber davon muss man sich frei machen. Und man muss den Gedanken verstehen, dass die Verfilmung von so etwas Großem immer auch etwas extrem Subjektives hat. Wir als Team – und insbesondere Stefan Ruzowitzky – haben einfach aus unserer Wahrnehmung der Geschichte einen Film gemacht, immer darum wissend, dass so etwas nie wirklich perfekt gelingen kann. Dass liegt daran, dass jeder Mensch, der das Werk „Narziß und Goldmund“ kennt, damit ganz eigene Gedanken und Gefühle verbindet. Aus diesem Grund bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so ein Projekt mit maximaler Hingabe anzugehen. Und ich glaube, das haben wir getan.

Sabin:

Und man kann guten Gewissens sagen, dass es in unserer Übersetzung von Roman zu Film keinen inhaltlichen Aspekt gibt, über den wir im Vorfeld nicht gesprochen hätten. Wir haben über den gesamten Zeitraum versucht, Hermann Hesse gerecht zu werden, insbesondere dann, wenn es Szenen im Buch gab, die es nicht in den Film geschafft hatten.

»In unserem Film werden die Zuschauer emotional ergriffen, und zwar ungefiltert.«

Jonas:

Romanverfilmungen müssen sich immer den Vergleich mit ihrer literarischen Basis gefallen lassen. Wenn man diesen Umstand mal über Bord wirft und „Narziß und Goldmund“ als ein grundsätzliches Anliegen versteht – als ein Thema, das es zu erzählen gilt: Was kann Euer Film zu diesem Anliegen beitragen, welche neue Perspektive kann er auf dieses Thema eröffnen?

Sabin:

Die direkte Herzensebene! In unserem Film werden die Zuschauer emotional ergriffen, und zwar ungefiltert. Sie können sich diesem Thema – komprimiert auf zwei Stunden – voll und ganz hingeben. Im Buch findet da eine ganz andere zeitliche Auseinandersetzung statt: über Tage, über Wochen oder sogar über Monate, je nach dem, wie lange man für die Lektüre braucht.

Jannis:

Das kann ich nur unterstreichen. Es ist das Medium an sich, das dem Thema oder Anliegen, wie Du sagst, einen bestimmten Mehrwert gibt. Davon abgesehen war es aber gar nicht unsere Aufgabe und auch nicht unser Ziel, da irgendetwas Neues zu finden. Vielmehr wollten wir der Geschichte an sich gerecht werden und ihren wesentlichen Kern erzählen.

»Auf einmal befindet man sich in so einer Art Fließbandarbeit.«

Jonas:

Goldmund wird als Kind von seinem Vater ins Kloster gebracht, weil er ihn loswerden möchte. Damit zwingt er ihm ein Leben auf, von dem der Junge selbst noch gar nicht weiß, ob er es später einmal leben möchte. Jannis, gab es in Deinem eigenen Leben je eine Situation, in der Du dich in eine Richtung genötigt gefühlt hast, in die Du eigentlich gar nicht gehen wolltest?

Jannis:

Das ist in meinem Fall ziemlich ambivalent, da ich sehr früh mit der Schauspielerei angefangen habe. Diese Entwicklung habe ich immer als großes Glück empfunden, aber es gab auch immer wieder Situationen, in der ich das absolut verflucht habe. Wenn man in so einen Beruf gerät und merkt, dass es halbwegs funktioniert, befindet man sich auf einmal in so einer Art Fließbandarbeit – auch wenn man das selbst gar nicht so empfindet. Plötzlich ist da ein Weg, der einem vorgegeben scheint. Daher kam bei mir auch immer wieder die Frage auf, ob dieser Beruf wirklich das ist, was ich will, weil ich nicht sicher war, ob die Schauspielerei nur etwas ist, das mir durch glückliche Fügungen begegnet ist – etwas, das mit einem Mal da war. Es wäre aber absolut falsch, das mit der Situation von Goldmund zu vergleichen, alleine weil ich immer große Freude an meinem Beruf hatte. Da war zum Beispiel die Schule viel eher etwas, in das ich unwillentlich hineingedrängt wurde (lacht).

Jonas:

Vielleicht hattest Du einfach Glück. Es gibt bestimmt viele Kinder, die insgeheim Schauspieler werden wollen, aber von ihren Eltern zu einer Ausbildung bei der Sparkasse gedrängt werden…

Jannis:

Und genauso gibt es bestimmt viele Eltern, die ihre Kinder vor eine Filmkamera drängen, obwohl diese vielleicht viel lieber bei der Sparkasse anfangen würden.

»Schauspielerei bedeutet nicht, dass man durch die Darstellung bestimmter Figuren ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt.«

Jonas:

Im Roman sagt Narziß zu Goldmund Folgendes: „Indem ein Mensch mit den ihm von Natur gegebenen Gaben sich zu verwirklichen sucht, tut er das Höchste und einzig Sinnvolle, was er kann.“ Ist für Dich die Schauspielerei das einzig Sinnvolle, was Du tun kannst?

Jannis:

Ja, es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise so an, zumindest in Kombination mit anderen Dingen: mit Musik, mit Freundschaft, mit der Fähigkeit, richtig zu lieben. Das, was einen antreibt und von Herzen kommt, ist ohnehin immer das Sinnvollste, was man im Leben tun kann. Für mich gibt es da aber nicht diese Eindeutigkeit, auf die Du hinauswillst. Klar, die Schauspielerei ist etwas, was ich persönlich als absolut sinnvoll und beglückend empfinde. Allerdings war mein Beruf für mich nie Teil eines Schwarzweißdenkens. Schauspielerei bedeutet nicht, dass man durch die Darstellung bestimmter Figuren ein bisschen aus seinem eigenen Leben erzählt. Ganz im Gegenteil: Das eigene Spiel ist im Wesentlichen geprägt von den Begegnungen mit anderen Menschen – oder auch von dem Druck, dem man immer wieder ausgesetzt ist.

Jonas:

Hattest Du je den Eindruck, aus Dir selbst eine Rolle herauszuschälen, so wie Goldmund im Laufe der Geschichte eine Skulptur aus einem Holzstamm herausschnitzt?

Jannis:

Ja, das könnte man tatsächlich so beschreiben. Allerdings habe ich im Vergleich zu Goldmund ganz am Anfang einer Rolle noch kein so konkretes Bild vor Augen. Oder anders gesagt: Ich schnitze fleißig, weiß aber oft noch nicht, was daraus einmal werden soll.

»Gewisse Verschiedenheiten zwischen den Menschen führen eher zu einer gewissen Wärme – und weniger zu einer Distanz.«

Jonas:

Die Geschichte von Narziß und Goldmund ist das Gegenteil des Sprichworts „Gleich und gleich gesellt sich gern“: Sie feiert nicht nur die Grundverschiedenheit der beiden Hauptfiguren, sondern beschreibt auch, wie sie sich durch ihre Diversität ergänzen und unterstützen. Konntet Ihr beide während des Drehs ebenfalls etwas voneinander lernen, was Euch bereichert und weitergebracht hat?

Jannis:

Total! So ähnlich, wie sich Goldmund von Narziß unterscheidet und in ihm eine gewisse Hilfestellung findet, so habe auch ich am Set immer wieder festgestellt, wie verschieden Sabin und ich sind – als Menschen wie als Schauspieler. Ich erinnere mich, wie ich immer wieder beobachtet habe, wie er auf ganz anderen Wegen zu etwas gefunden oder eine Szene gestaltet hat als ich. Daher war es für mich auch so spannend zu erleben, wie wir uns beim Dreh immer wieder ergänzt haben. Und was für einen großen Respekt wir uns bei all den Unterschiedlichkeiten entgegengebracht haben. Grundsätzlich glaube ich, dass gewisse Verschiedenheiten zwischen den Menschen eher zu einer gewissen Wärme führen – und weniger zu einer Distanz. Das kann aber nur gelingen, wenn jeder so ist, wie er ist, und niemand versucht, wie der andere zu sein.

Sabin (lächelt):

Über die Zeit mit Jannis Niewöhner könnte ich nur in der Form berichten, dass ich erröten würde. Daher möchte ich darüber in seiner Gegenwart eigentlich nicht sprechen. Aber Spaß beiseite: Für mich war diese Zusammenarbeit ein besonderes Erlebnis der Inspiration, die wir uns gegenseitig geschenkt haben.

»Ich habe das Gefühl, dass wir heute nicht mehr ganz so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten.«

Jonas:

Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Narziß und Goldmund ist auch von der Tatsache geprägt, dass Narziß schwul ist. Welchen Stellenwert haben all die gesellschaftspolitischen Errungenschaft unserer Zeit, wenn man das Thema Homosexualität in einem modernen Film des Jahres 2020 behandelt? Würdet Ihr sagen, dass Euer Werk an dieser Stelle wesentlich unbefangener und eindeutiger ist, als man das im Jahr 1930 sein konnte, als der Roman veröffentlicht wurde?

Sabin:

Ich glaube, dass wir uns bei den Dreharbeiten viel mehr Gedanken darum gemacht haben, wie, wann und in welcher Ausführlichkeit wir diesen Punkt darstellen können, als Hermann Hesse das wohl jemals beim Verfassen seines Romans getan hat. Bei ihm lässt er Narziß ganz direkt sagen: „Deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben.“ Wenn man bedenkt, dass Hesse bereits in der Hippie-Zeit als ein Symbol der freien Lebensart galt, so habe ich eher das Gefühl, dass wir heute nicht mehr ganz so weit sind, wie wir eigentlich sein sollten.

»Es ist absurd, wie sehr sich viele Menschen gegen andere, unbekannte Liebeskonzepte wehren, nur weil sie Angst davor haben.«

Jonas:

Apropos Liebe: Diese Geschichte befasst sich auf so vielen Ebenen mit einem Verständnis von Liebe, wie man es heutzutage gar nicht mehr gewohnt ist. Während unser moderner Liebesbegriff sich oft auf wenige Ausprägungen beschränkt, beschreibt Ihr auf Basis des Romans ein viel universelleres Verständnis des Gefühls Liebe. Ist diese feinsinnige und vielschichtige Ausprägung des Liebesbegriffs etwas, das wir als Gesellschaft erst wieder erlernen müssen?

Sabin:

Wir müssen vor allem lernen zu respektieren. Die Tatsache, dass unser heutiges Verständnis von Liebe so begrenzt ist, liegt doch darin begründet, dass wir in unserer Ignoranz andere Möglichkeiten gar nicht tolerieren. Dass wir heute beispielsweise noch Fußballer dazu ermutigen müssen, sich zu outen, ist eine Schande. Die Wahrnehmung ist ja bereits da, aber die Engstirnigkeit der Menschen muss weg. Und dafür bietet unser Film Vorlagen en masse. Egal, ob es um die Liebe zu Gott, um körperliche Liebe oder um geistige Liebe geht, das alles ist im Überfluss da. Man muss es nur erkennen.

Jannis:

Der Respekt entsteht dann, wenn die Angst davor verschwindet. Es ist absurd, wie sehr sich viele Menschen gegen andere, unbekannte Liebeskonzepte wehren, nur weil sie Angst davor haben. Es wundert mich sehr, dass das in unserer Zeit noch stattfindet.

»Wenn ich mich mit meinem besten Freund plötzlich nicht mehr verstehen sollte, würde ich mir eher Gedanken um mich selbst machen.«

Jonas:

Der Liebesbegriff in „Narziß und Goldmund“ schließt auch die Liebe zu einem engen Freund ein. Habt Ihr einen besten Freund oder eine beste Freundin, bei dem oder der Ihr die Gewissheit habt, dass er oder sie Euch für den Rest Eures Lebens begleiten wird?

Jannis:

Ja. Ich würde sogar sagen, da gibt es ein paar. Bei den meisten meiner Freunde ist es übrigens so, dass wir unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich denke da etwa an einen meiner besten Freunde, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin und bis zum Abi sehr viel zu tun hatte. Wir sind in unseren Leben komplett unterschiedliche Wege gegangen und sehen uns mittlerweile nur noch zwei-, dreimal im Jahr. Auch wenn sich um ihn mittlerweile andere Freundesgruppen gebildet haben, mit denen ich nicht wirklich etwas zu tun habe, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass da noch ganz viel Substanz ist, wenn wir uns begegnen. Ich spüre dann, dass wir uns für alle Ewigkeit aufeinander verlassen können.

Sabin:

Mir geht es ähnlich. Auch wenn man sich eher selten sieht, gibt es einen gemeinsamen Ursprung. Wenn ich mich mit meinem besten Freund plötzlich nicht mehr verstehen sollte, würde ich mir eher Gedanken um mich selbst machen. Ich würde mich fragen, wie sehr ich mir treu geblieben bin oder nicht. Gott sei Dank bin ich immer noch in der glücklichen Situation, dass es in meinem Leben einige Menschen gibt, auf die ich mich voll und ganz verlassen kann – und die sich auf mich voll und ganz verlassen können.

»Das, was da entsteht, das bleibt.«

Jonas:

Ihr beide kanntet Euch vor den Dreharbeiten noch nicht wirklich. Seid ihr im Laufe der Monate Freunde geworden?

Jannis:

Ich würde sagen, ja. Es ist schon besonders, was einem so eine Zeit, so eine Phase gibt. Und das, was da entsteht, das bleibt.

Jonas:

Hesse hatte zwei Alternativtitel für sein Buch. Nummer eins: „Narziß oder Der Weg zur Mutter“. Nummer zwei: „Das Lob der Sünde“. Wenn Ihr eurem Film einen anderen Titel geben könntet, wie würde der lauten?

Beide lachen laut.

Jannis:

Ich glaube, da wäre alles viel zu platt, was mir gerade einfallen würde.

Sabin (grinst):

Ich würde sagen: „Goldmund und Narziß“.

ab 12. März im Kino

#narzissundgoldmund #jannisniewöhner #sabintambrea #freundschaft #mypmagazine #jonasmeyer #stevenluedtke

Mehr von und über Jannis Niewöhner:

instagram.com/jannisniewoehner_official/

die-agenten.de

www.film-pr.de

instagram.com/peterschulzefilm

Mehr von und über Sabin Tambrea:

instagram.com/sabintambrea

players.de

www.film-pr.de

instagram.com/peterschulzefilm

Interview & Text: Jonas Meyer

Fotos: Steven Luedtke

Hair & Makeup: Katharina Handel

Franz Grünewald

Editorial — Franz Grünewald

Lug ins Land

Fotograf Franz Grünewald, geboren 1993 im sächsischen Plauen, erkundete ab 2016 Orte seiner Kindheit, aber auch Orte, die ihm neu waren. Er begegnete alten Freunden, Fremden, Stille, immer wieder Politischem, dem Zwiespalt und Spuren des Alltags. Wir zeigen eine kleine Auswahl seiner umfassenden Fotoserie.

5. März 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Fotografie & Text: Franz Grünewald

Freital, Clausnitz, Heidenau, Bautzen, Chemnitz, Zwickau, Dresden – Orte, die unweigerlich Assoziationen hervorrufen: rassistische Übergriffe, Pegida, Hitlergruß, menschenfeindliche Sprechchöre, Bürgerwehr, NSU. Das Bundesland Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Studien wie der durch die Landesregierung in Auftrag gegebene »Sachsen-Monitor« zeigen: Trotz einer allgemeinen Zufriedenheit mit ihren Lebensumständen stimmen Sachsen rassistischen, demokratiefeindlichen und völkischen Thesen zu, deutlich mehr als im Rest der Republik.

Franz Grünewald (geboren 1993 in Plauen, Sachsen) erkundete ab 2016 Orte seiner Kindheit, aber auch Orte, die ihm neu waren. Er begegnete alten Freunden, Fremden, Stille, immer wieder Politischem, dem Zwiespalt und Spuren des Alltags. Eine einfache Erklärung auf die komplexe politische und gesellschaftliche Situation fand er nicht vor. Das Bundesland und seine Bevölkerung zeigen sich in ihrer Ambivalenz, zwischen Tristesse und Euphorie, zwischen Moderne und Abgeschiedenheit, zwischen Wut und Gleichgültigkeit.

Link zur vollständigen Fotoserie

#franzgruenewald #luginsland #sachsen #heimat #mypmagazine

Fotografie: Franz Grünewald

Klaus Stockhausen

Portrait — Klaus Stockhausen

Am Geist der Zeit

Vom erzbischöflichen Gymnasium über den legendären Houseclub Front zum renommierten ZEITmagazin: Die Vita von Klaus Stockhausen ist facettenreich wie eine Discokugel. Heute gehört er zu den gefragtesten Stylisten der Welt – eine popkulturelle Heimatgeschichte.

27. Februar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Text: Jonas Meyer, Fotografie: Maximilian König

Die Augen eines Menschen verraten vieles: Glück und Trauer, Erstaunen und Furcht, Lüge und Wahrheit. Doch eines verraten sie nicht: das Alter. Wer sich einzig und allein auf die Sehorgane eines Menschen konzentriert und alle anderen körperlichen Merkmale außer Acht lässt, wird nicht mehr sagen können, in welcher Lebensphase sich das Gegenüber gerade befindet. Das Wesen der Augen, so scheint es, ist zeitlos.

Bei Klaus Stockhausen, Fashion Director des ZEITmagazin, ist das nicht anders. Seine kleinen, grünblauen Augen stechen so neugierig und spitzbübisch hervor, dass man sie ohne Weiteres einem Heranwachsenden zuschreiben könnte, der gerade darüber nachdenkt, wie er am besten die Welt erobern könnte. Dabei ist er Jahrgang 1958.

Das renommierte Portal models.com bezeichnet Stockhausen als „einen der weltweit führenden Stylisten, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Modetrends und -ideen spielt.“ Gewiss, das alleine würde schon für eine gute Story reichen. Aber um die Geschichte hinter diesen juvenilen Augen zu verstehen, muss man einen Blick auf die gesamte Vita von Klaus Stockhausen werfen – eine Vita, die auch die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt. Nur eben etwas bunter und exzessiver. Und ein bisschen schwuler. Eine popkulturelle Heimatgeschichte sozusagen.

»In den 70er Jahren war ich noch viel zu jung, um die Welt aus politischer Perspektive zu betrachten.«

Aufgewachsen ist Stockhausen im behüteten Bonn, der damaligen Hauptstadt der noch jungen BRD. Seine Schulzeit, so erzählt er uns, habe er mehr oder weniger artig im Kardinal-Frings-Gymnasium am Rhein verbracht. Dass jemand wie er einst Schüler eines privaten katholischen Gymnasiums war, legt ihm noch heute ein breites Grinsen aufs Gesicht.

Von seinem Pult aus konnte Stockhausen auf den sogenannten Kanzlerbungalow am gegenüberliegenden Ufer blicken, das ehemalige Wohn- und Empfangsgebäude des deutschen Bundeskanzlers. „Ich weiß noch, wie ich durch das Fenster meines Klassenzimmers immer beobachtet habe, wie die Hubschrauber dort gelandet sind,“ erinnert er sich. „Das ist aber auch alles, was ich von der Bonner Republik mitbekommen habe. In den 70er Jahren war ich noch viel zu jung, um die Welt aus politischer Perspektive zu betrachten.“

»Ich hatte niemals negative ›Schwuchtel-Erfahrungen‹ oder Probleme – außer mit meinen Eltern.«

Dass er schwul ist, wusste er dagegen schon relativ früh. Es machte ihm auch nichts aus, dies offen zuzugeben. „Dafür habe ich mich noch nie geschämt!“, schießt es aus ihm heraus. Dabei wuchs er in einer Zeit auf, in der für Homosexuelle nicht nur in Westdeutschland das Leben alles andere als einfach war. Man denke nur daran, dass damals schwuler Sex noch unter Strafe stand – ein stigmatisierender und entwürdigender Spuk, dem erst 1994 mit der Abschaffung des Paragraf 175 ein Ende bereitet wurde. Doch im Vergleich zu anderen, so erzählt Stockhausen, habe er in dieser Hinsicht wirklich Glück gehabt. „Ich hatte niemals negative Schwuchtel-Erfahrungen oder Probleme – außer mit meinen Eltern.“

Spötter sagen, der Name Bonn sei ein Akronym für „Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben“. Vielleicht ist das der Grund, warum der junge Klaus mit 17 zuhause auszog und sich auf den Weg ins bunte Köln machte. „Eigentlich wollte ich studieren“, erzählt Stockhausen. „Dazu musste ich aber erst mal Geld verdienen.“ Und so klapperte er auf der Kölner Hohe Straße jede einzelne Jeansboutique ab, um sich als Aushilfe zu bewerben. „Niemand wollte mich anstellen, bis ich schließlich in einem schicken Versace-Laden stand“, erinnert er sich. „Irgendwie mochten die mich, nach einer Woche Probearbeiten wurde ich genommen.“

»Plötzlich stand ich da also mit meiner Popper-Frisur und habe die ganzen Lederjungs bespaßt.«

In dieser Boutique, so beschreibt es Stockhausen, seien „solvente Luden“ ein- und ausgegangen. „Die kauften dort ihre bunten Seidenhemdchen.“ Eines Tages erfuhr er von einem Zuhälter, der gleichzeitig auch eine Disko besaß, dass kurzfristig ein DJ ausgefallen war – und Schwups, stand Klaus Stockhausen an einem Mittwochabend am DJ-Pult und legte Musik auf. „Mit der Zeit wurde das mehr und mehr und hipper und hipper“, erinnert er sich. „Zuerst spielte ich nur dienstags und mittwochs, dann auch an den Wochenenden. Und plötzlich waren da auch lauter Kids.“

Es dauerte nicht lange und der Besitzer eines Kölner Industrial-Clubs namens Coconut wurde auf ihn aufmerksam. Dieser hatte die Idee, in seinem Laden jeden Sonntag einen sogenannten Gay Tea Dance zu veranstalten – nach amerikanischem Vorbild. „Plötzlich stand ich da also mit meiner Popper-Frisur und habe die ganzen Lederjungs bespaßt“, erzählt Stockhausen. „Wirklich begriffen habe ich das alles damals noch nicht, ich fand’s einfach nur spannend.“ Dann schweigt er für einen Moment und fügt hinzu: „Wahrscheinlich ist es mir auch nur gelungen, diese ganze Zeit zu überleben, weil ich da fast ausschließlich hinter den Plattentellern stand.“ Wie viele andere hat auch Klaus Stockhausen in den 1980er und 90er Jahren etliche Freunde und Bekannte an das Aids-Virus verloren – eine Tragödie, die für viele junge Menschen heute gar nicht mehr vorstellbar ist.

»Wahrscheinlich ist es mir nur gelungen, diese ganze Zeit zu überleben, weil ich da fast ausschließlich hinter den Plattentellern stand.«

Neben dem Coconut bespielte Klaus Stockhausen auch wenig später das Frankfurter No Name, wo er jeden Donnerstag und Freitag auftrat. Das Publikum bestand fast ausschließlich aus schwulen und lesbischen Mitgliedern der US-Armee, die unter anderem im benachbarten Rammstein stationiert waren. Der Besitzer des No Name war der damalige Partner und Liebhaber von Rainer Werner Fassbinder, dem berühmten Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor.

Doch mit den Engagements in Köln und Frankfurt war es noch nicht genug. Als Stockhausen eines schönen Tages mal wieder ins nahegelegene Amsterdam fuhr, um sich mit neuen Platten einzudecken, geriet er an einen weiteren Club. Dort gab es jeden Montagabend eine Veranstaltung – und da der Montag in seinem Kalender noch frei war, fing er auch in Amsterdam bald mit dem Auflegen an.

Für eine ganze Weile spielte sich nun sein Leben im Dreieck Köln-Frankfurt-Amsterdam ab. „Das war vor allem deshalb spannend, weil in jeder der drei Städte komplett andere Musik verlangt wurde“, erinnert er sich. „In Köln legte ich High Energy und Disco auf, in Frankfurt lief Phillysound und RnB, in Amsterdam spielte ich Britpop und Dance.“ Mit der Zeit reizte es ihn immer öfter, die einzelnen Stile zu vermischen und auszutesten, wie die Besucher der einzelnen Clubs auf die Musik der jeweils anderen reagierten.

»Als DJ war man zu damaligen Zeiten weder überbezahlt noch berühmt.«

Als im Frühjahr 1983 der Besitzer des No Name starb, eröffnete der Manager des Clubs einen neuen Laden in Frankfurt. Natürlich fragte er, ob Stockhausen dort am Eröffnungsabend auflegen könne. Dieser wollte sich aber erst die Erlaubnis von den Besitzern des Coconut einholen – die er nicht bekam, sie hatten etwas dagegen. „So eine Reaktion war zu damaligen Zeiten wirklich sonderbar“, sagt Stockhausen. „Man war ja weder überbezahlt noch berühmt.“

Also spielte er das Opening trotzdem – und wurde dabei von den Kölner Coconut-Leuten ertappt, die plötzlich in Frankfurt vor seinem DJ-Pult standen. „Es gab dann ein wenig Stress“, erinnert er sich. „Mein bester Freund Norbert schlug daher vor, dass wir mal ein paar Tage wegfahren, um die Lage zu entspannen. Die Frage war allerdings, wohin. München fand ich zum Kotzen und in anderen Städten war ich auch schon fivethousand times, also fiel die Wahl auf Hamburg.“

»Wir waren wohl etwas zu laut für die Hamburger Herrschaften.«

Kaum waren die beiden in der Hansestadt angekommen, ging es am Abend auch schon in eine Schwulenbar auf dem Kiez. „Das war ganz nett dort, aber wir beide waren wohl etwas zu laut für die Hamburger Herrschaften“, berichtet Stockhausen mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht. Man sagte den beiden Freunden, dass es wohl besser sei weiterzuziehen, und empfahl ihnen einen Club, der wenigen Wochen vorher erst eröffnet hatte und sich in den Kellerräumen des berühmten Kontorhauses „Leder-Schüler-Höfe“ am Heidenkampsweg befand. Der Name des neuen Hamburger Clubs: Front.

Die beiden Freunde machten sich auf den Weg. Als sie das Kontorhaus erreicht hatten und die Kellertreppe zum Front hinunterstiegen, kam ihnen der Besitzer entgegen – und warf sich vor den beiden prompt auf die Knie. „Ich verstand überhaupt nicht, was das sollte“, erzählt Stockhausen über seine erste Begegnung mit Front-Gründer Willi Prange. „Dann stellte sich aber heraus, dass der Typ fast jeden Sonntag nach Köln zum Tanzen fuhr, um mich als DJ im Coconut zu erleben und meine Tapes zu kaufen. Soll heißen: Er mochte meine Musik – und wollte, dass ich mal bei ihm im Front auflege.“ Dieses Angebot nahm der junge DJ an und zog wenige Wochen später von Köln nach Hamburg.

2012, kurz vor dem 30-jährigen Clubjubiläum, ließ DIE ZEIT in einem Artikel ehemalige Gäste, DJs und Mitarbeiter zu Wort kommen. Einer der Zeitzeugen erzählt: „Das Neue am Front war, dass es ein offener Club war – für eine Generation, die nicht mehr mit ihrem Coming-out kämpfte. Da amüsierten sich Heteros, Lederkerle und Wolfgang Joop in einem Raum miteinander.“

Davon abgesehen war das Front der allererste Club in Deutschland, in dem House-Platten aufgelegt wurden. So entwickelte sich der Laden innerhalb kürzester Zeit zu einer echten Institution: Bis zu seiner Schließung im Jahr 1996 bezeichneten ihn viele als den besten Club der Republik. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat auch Klaus Stockhausen, der von 1983 an neun Jahre lang als Resident-DJ die musikalische Sprache des Front prägen sollte.

»Irgendwie landete ich auf einem Stern-Cover – da war ich gerade mal acht Wochen in der Stadt.«

Der neue Wohnort eröffnete ihm aber nicht nur musikalisch neue Möglichkeiten. „Durch den Club und den Umstand, dass Hamburg schon immer eine Medienstadt war, landete ich zusammen mit einem Freund irgendwie auf einem Stern-Cover – da war ich gerade mal acht Wochen in der Stadt“, erzählt er und meint damit Ausgabe Nr. 5 vom 26. Januar 1984. Zu sehen ist der junge nackte Klaus Stockhausen, der im Arm eines anderen nackten Mannes liegt. Untertitelt ist das Ganze mit dem Satz „Jetzt sind die Schwulen wieder dran“, der auf einen Artikel zur sogenannten Kießling-Affäre verweist. Im Dezember 1983 wurde der Viersternegeneral Günter Kießling unfreiwillig in den Ruhestand versetzt, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, er sei homosexuell. Zwar wurde er einige Wochen später rehabilitiert, wiedereingestellt und Ende März 1984 mit dem Großen Zapfenstreich ein zweites Mal in den Ruhestand verabschiedet. Aber seine Reputation war ruiniert. So war das eben im Deutschland der Achtziger.

Für Klaus Stockhausen dagegen öffneten sich in diesem Jahrzehnt immer neue Türen. Als 1983 in Hamburg die Band Boytronic gegründet wurde, eine elektronische Synthiepop-Gruppe nach dem Vorbild von a-ha und Alphaville, wurde er gefragt, ob er sich nicht vorstellen könne, dort mitzuwirken. „Wenn man 23 ist und so ein Angebot bekommt, findet man das einfach lustig und sagt zu“, erzählt er. Bald war er mit zwei anderen Jungs Anfang 20 nicht nur im Radio zu hören, sondern absolvierte auch seine ersten TV-Auftritte.

»Jetzt war ich im Fernsehen und in der Bravo zu sehen, das hat meinen Eltern imponiert.«

Bei YouTube findet man noch heute einige filmische Belegexemplare aus jener Zeit, unter anderem den Mitschnitt eines Boytronic-Auftritts in der Musiksendung Formel Eins aus dem Jahr 1984. „Waren wir da nicht alle im Sailor-Look unterwegs?“, erinnert sich Stockhausen grinsend und erklärt: „Was man da sieht, waren meine ersten Stylingexperimente – und die waren aus der Not geboren.“ Monate vorher, so erzählt Stockhausen, habe man die Band bei einem Videodreh in London in Mönchskutten gesteckt. „Da wusste ich, dass ich was unternehmen musste. Ich fand dieses sogenannte Styling so furchtbar, dass ich es für das nächste Plattencover und die folgenden Auftritte selbst in die Hand genommen habe – jedenfalls so, dass man wenigstens den Hauch von einem Konzept hatte.“

Bereut habe Stockhausen seinen Abstecher in die Welt der Boybands nie, erklärt er. „Ganz im Gegenteil: Diese zweijährige Boytronic-Episode hat mir dazu verholfen, dass meine Eltern plötzlich wieder cool mit mir waren – immerhin war ich jetzt im Fernsehen und in der Bravo zu sehen, das hat ihnen imponiert.“

Die Engagements im Front und bei Boytronic waren für Klaus Stockhausen aber nicht die einzigen Türen, die ihm seine neue Wahlheimat Hamburg öffnete. „Es passierte damals sehr, sehr viel in meinem Leben. Plötzlich war ich in Fotostudios unterwegs oder habe für Modenschauen Musik gemacht.“ Als 1987 bei einer Show in Düsseldorf der Assistent eines Stylisten plötzlich erkrankte und ausfiel, sprang Stockhausen kurzerhand ein. „Dadurch kam ich drei Wochen später an meinen ersten Job als Stylist – für die BILD der Frau“, erzählt er.

»Mit Mugler und Gaultier konnte Anfang der Achtziger noch keiner so richtig was anfangen.«

Mit der Welt der Mode war Stockhausen bereits Anfang der Achtziger in Berührung gekommen. „Mein bester Freund Norbert war Handelsvertreter und damals der Erste, der in Deutschland die Marken Mugler und Gaultier vermarktete“, berichtet Stockhausen. „Irgendwann hat er mich als Verstärkung mit zur Münchener Modemesse genommen, wo wir von den ganzen Boutique-Besitzern regelrecht ausgelacht wurden – Mugler und Gaultier hatten gerade ihre zweite Saison hinter sich, damit konnte noch keiner so richtig was anfangen.“ Aber das war Stockhausen egal, die beruflichen Ausflüge mit Norbert machten ihm Spaß. Und so begleitete er ab diesem Zeitpunkt seinen besten Freund zweimal im Jahr zu den deutschen Modemessen. „Dadurch habe ich mir schon früh ein kleines Netzwerk aufgebaut“, erklärt er und fügt hinzu: „Fashion war bei mir also schon immer irgendwie mit drin.“

Da das Front nur mittwochs bis sonntags geöffnet hatte, gab es in Stockhausens Wochenkalender noch ein paar freie Stellen. So kam es, dass er montags und dienstags als freiberuflicher Stylist arbeitete, etwa für die Zeitschriften Tempo und Tango oder für den berühmten Fotograf Kay Degenhard, der etliche Titel für den Stern fotografierte. „Damals wusste ganz Hamburg, dass montags der Stern anrief, um sieben Covermotive gleichzeitig in Auftrag zu geben“, erzählt Stockhausen. „Zu jenen Zeiten gab es für solche Fotoproduktionen auch noch Kohle ohne Ende, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“

Bis Anfang der Neunziger verstand er seine beruflichen Ausflüge in die Mode eher als Nebenjob zu seinem musikalischen Engagement im Front. Doch als die Styling-Aufträge immer mehr wurden, musste sich Klaus Stockhausen irgendwann entscheiden. Er wählte die Mode, kehrte der Musik den Rücken und beendete 1992 seine neunjährige Residency im Front.

»Ich fand die Vorstellung schlimm, als DJ irgendwann zu einem Handlungsreisenden zu mutieren.«

Für diese Entscheidung, so sagt er heute, habe es im Wesentlichen zwei Gründe geben: „Zum einen fand ich die Vorstellung schlimm, als DJ irgendwann zu einem Handlungsreisenden zu mutieren. Wenn’s irgendwann nicht mehr so läuft, findet man sich in Trier oder Koblenz in irgendeiner Kaschemme wieder, wo keiner irgendwas begreift. Zum anderen hat mich die damalige Entwicklung der Musik gestört. Diese Waschmaschinen-Techno-Nummer, die Anfang der Neunziger überall in den Clubs zu hören war, war für mich wie ein Öffnen der Tore der guten Musik für die Vorstadt. Ich empfand das nie als wirklich schön oder richtungsweisend.“

Als 1994 die Macher der Zeitschrift Max mehrfach versuchten, Stockhausen zu ihrem Fashion Director zu machen, ließ er sich nach etlichen Monaten weichklopfen und nahm die erste Festanstellung seines Lebens an. „Anfangs fand ich das Magazin ziemlich doof, daher habe ich die Anfragen immer wieder abgelehnt und irgendwelche Jobs vorgeschoben“, erzählt er. „Aber irgendwann hat das als Ausrede nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt: Ok, ich komme zu euch.“ Und er blieb – ganze zehn Jahre und sieben Monate lang.

»If you can do Naomi, you can do me.«

Mit diesem Engagement schlug Klaus Stockhausen nicht nur ein neues Kapitel auf, sondern auch ein äußerst glamouröses. Alleine in seiner Zeit bei Max kleidete er so ziemlich alles ein, was Rang und Namen hatte: von Musiker und Schauspieler Nick Cave über die deutsche Fußballnationalmannschaft bis zu den Supermodels Kate Moss, Claudia Schiffer, Linda Evangelista und Tyra Banks. Von 1995 bis 1997 arbeitete er zudem als persönlicher Stylist von Naomi Campbell, zwei Jahre später wurde Modeschöpfer John Galliano auf ihn aufmerksam. „If you can do Naomi, you can do me“, habe er zu ihm gesagt und ihn damit kurzerhand ebenfalls zu seinem persönlichen Stylisten erklärt, erinnert sich Stockhausen. „Freitags war ich bei ihm, montags war die erste Show.“ Auch diese Zusammenarbeit sollte über zehn Jahre Bestand haben.

Im Oktober 2004 wechselte Stockhausen als Fashion Director zu den Zeitschriften GQ und GQ Style. Als er dort Mitte 2007 eine Fotostrecke über Berliner Männer produzierte, lernte er Sven Marquardt kennen – und schätzen. Zu dem Ost-Berliner Fotografen und Türsteher des Berghain, jenem weltberühmten Technoclub, entwickelte sich über die Jahre nicht nur eine enge Freundschaft. Die beiden trafen sich auch immer wieder auf beruflicher Ebene und realisierten gemeinsame Projekte. „Ich habe Sven immer gerne gebucht“, lässt uns Stockhausen wissen und ergänzt: „Seine Portraits sind wirklich etwas Besonderes.“

Marquardt selbst sagt über Stockhausen: „In dieser Welt von Fashion und Lifestyle, in der immer jeder ausgetauscht wird in den nächst Jüngeren, ist Klaus inzwischen für seinen Beruf auch so etwas wie eine Legende und hat viele andere überdauert – durch Können, neugierig bleiben und Zeitgeist erfassen.“ Stockhausen fühlt sich von diesem Kompliment sehr geschmeichelt, relativiert aber etwas verlegen: „Ich glaube, ich bin vor allem deshalb immer noch da, weil ich mich selbst noch nie so wichtig genommen habe. Ich habe noch nie versucht, mich irgendwo in die erste Reihe zu schieben. In der ersten Reihe finde ich vielleicht mal kurzfristig statt, wenn ich gerade zwei tolle Cover hatte. Auf Dauer gehöre ich da aber nicht hin.“

»In der Mode funktioniert es nicht, wenn man nichts kann. Das ist wie im Handwerk.«

Dabei hat Stockhausen durchaus mit dem Gedanken gespielt, beruflich noch eine Schippe draufzulegen. „Es gab in meinem Leben mal eine Abfahrt, die ich hätte nehmen können“, erzählt er. „Das war zu der Zeit, als ich mit den Naomis und Gallianos dieser Welt gearbeitet habe. Da gab es tatsächlich einen Moment, in dem ich mit dem Gedanken gespielt habe, nochmal so ein Karriereprogramm zu starten. Aber was hätte das bedeutet? Ich hätte nach New York ziehen müssen, ich hätte vieles aufgeben müssen. Das wollte ich nicht.“

Stockhausen macht eine kurze Pause, dann fügt er hinzu: „In der Mode funktioniert es auch nicht, wenn man nichts kann. Das ist wie im Handwerk. Ich selbst bin nur ein einfacher Stylist, kein Designer und schon gar kein Modezar. Ich habe in meinem Leben unzählige Leute gesehen, die kurz modern waren und sich nach vorne geschoben haben, aber drei Jahre später hat man von ihnen nichts mehr gehört und gesehen.“

»Ich finde diese ganzen sogenannten Influencer overrated. Was genau können die? Was ist ihr Talent?«

Aus diesem Grund sieht Stockhausen auch Social-Media-Plattformen wie Instagram eher kritisch. „Das ist für mich alles eine Suppe“, gesteht er und erklärt: „Die Jungs sehen alle gleich aus, die Mädels sehen alle gleich aus, es geht einfach nicht weiter. Ich finde auch diese ganzen sogenannten Influencer overrated. Was genau können die? Was ist ihr Talent?“

Mit scheinbar perfekt aussehenden Menschen, wie man sie zu Abertausenden auf Instagram findet, kann Stockhausen auch bei seiner Arbeit als Stylist wenig anfangen. „Am schlimmsten sind diese Tchibo-Modelle, die genau wissen, wie gut sie aussehen“, befindet er und verrät uns: „Die haben maximal zwei Gesichtsausdrücke drauf, von denen sie wissen, dass sie damit nichts falsch machen können. Etwas anderes bieten sie nicht an – und sie lassen sich auch auf nichts anderes ein.“ So etwas finde er extrem langweilig, sagt der Stylist. „Und langweilig mag ich nicht – es sei denn, die Visage ist so geil, dass man sich sicher sein kann, dass das Portrait der Hammer wird.“

»Wir machen gerade viele Rollen rückwärts, sei es politisch oder gesellschaftlich.«

Viel spannender, so erklärt er uns, sei es doch, wenn an einem Menschen mal „was anders und unbekannt“ sei. Solche Typen seien aber immer schwieriger zu finden, vor allem innerhalb der jungen Generation. „Schau dir die Boys und Girls von heute doch an“, erklärt er. „Die Jungs sehen alle superschwul aus. Manche von ihnen haben so akkurat die Augenbrauen gezupft, dass man das Gefühl hat, sie wären abends als Marlene Dietrich unterwegs. Und die Mädels wirken alle wie Kardashian-Klons, die dir für 2,50 Euro alles machen. Wo, bitte, ist das denn schön?“

Ohnehin hat Stockhausen das Gefühl, dass viele junge Menschen heute wieder das einreißen, was die Alten über Jahrzehnte emanzipatorisch aufgebaut haben – etwa, indem sie durch ihre körperfixierte Selbstdarstellung auf Instagram in alte Rollenbilder zurückfallen, die man längst überwunden glaubte. „Auf mich wirkt es so, als würden wir gerade überhaupt viele Rollen rückwärts machen, sei es politisch oder gesellschaftlich“, sagt er und ergänzt: „Momentan erlebe ich die jungen Leute entweder als superkonservativ und hyperfokussiert, da kann es mit dem Bausparvertrag und der Eigentumswohnung gar nicht schnell genug gehen. Oder sie leben in einer Bubble zwischen Love Island, den Geissens und dem Sommerhaus der Stars – eine unechte Low-Level-Welt, in der scheinbar jeder alles kann. Und am Ende doch nichts richtig.“

Dann gesteht er, dass er ab und zu selbst ganz gerne vor dem sogenannten Unterschichtenfernsehen versackt: „Wenn ich nicht arbeite, hänge ich zuhause auch nur auf der Couch rum. Ich bin eigentlich total asozial.“

»Mein Bauchgefühl war immer auf Spaß aus. Daher hatte ich auch noch nie einen wirklichen Lebensplan.«

Der Gedanke an einen Bausparvertrag oder eine Eigentumswohnung hat für Stockhausen selbst nie eine Rolle gespielt, vor allem nicht in jungen Jahren. „Daran nicht zu denken, diesen Fehler habe ich leider gemacht“, sagt er voller Ironie und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. „Dieses Mein Auto, mein Haus, mein Boot-Feeling gibt es bei mir auch 30 Jahre später noch nicht. Ich habe so noch nie funktioniert, mein Bauchgefühl war immer auf Spaß aus. Daher hatte ich auch noch nie einen wirklichen Lebensplan. Irgendwie lief bei mir ja immer alles.“

Und wie es lief. Im Januar 2012 wechselte Stockhausen als Fashion Director von der GQ zum deutschen Ableger des berühmten Interview Magazin, das 1969 von Pop-Art-Künstler Andy Warhol und Journalist John Wilcock gegründet wurde. Bei Interview blieb er gut drei Jahre, bevor er schließlich im Mai 2015 Fashion Director des ehrwürdigen ZEITmagazin wurde.

Seit fast fünf Jahren nun prägt er das Heft mit seiner ganz eigenen Handschrift. Beim ZEITmagazin hat Stockhausen das Glück und Privileg, immer wieder genau die Persönlichkeiten einkleiden zu dürfen, die er selbst als das Gegenteil von langweilig empfindet. Im September 2019 beispielsweise übernahm er das Styling der 98-jährigen Iris Apfel, einer ehemalige Textilunternehmerin aus New York, die trotz oder gerade wegen ihres hohen Alters noch als Model arbeitet.

»Ich habe heute das Gefühl, dass die sogenannte Jugend die Alten gar nicht mehr verdrängt, sondern ihnen gerne auch mal zuhört.«

Auch wenn die Fashion-Industrie nach ewiger Jugend giert, haben für Klaus Stockhausen ältere Semester à la Iris Apfel einen berechtigten und wichtigen Platz in der Welt der Mode. „Ich habe heute das Gefühl,“ sagt er, „dass die sogenannte Jugend die Alten gar nicht mehr verdrängt, sondern ihnen gerne auch mal zuhört – weil sie merkt, dass die Generation vor ihnen vielleicht auch etwas zu sagen hat, was nicht immer sofort Quatsch ist.“

Aber vor allem hinter der Kamera, berichtet Stockhausen, stelle er immer wieder fest, dass den Jungen die Erfahrung der Älteren fehlt. „Wenn ich zu meinen Max-Zeiten mit jungen Leuten gearbeitet habe, hatten die genug Zeit, um sich auszuprobieren. Waren nach dem ersten Shooting-Tag die Fotos scheiße, hat man am nächsten Tag eben nochmal ein Set geschossen. Damals war auch für so etwas noch Geld da.“ Und er ergänzt: „Heute habe ich Jungfotografen, die zwar ganz toll sind, mit denen man aber zehn Fotos in acht Stunden machen muss. Oft sind sie schon nach dem dritten Foto mit den Nerven fertig und brauchen eine Stunde Ruhe, um sich zu sammeln. Und um darüber nachzudenken, ob das jetzt alles so wahnsinnig innovativ ist, was sie tun. Die sind einfach noch nicht soweit. Es geht heute alles zu schnell.“

»Es gibt zu viel Mode. Es gibt zu viele Shows. Es gibt zu viel Waste.«

Was er an der jungen Generation allerdings bewundere, sagt Stockhausen, sei ihr Mut zum Protest, was in gewisser Weise auch das Kaufverhalten der Menschen positiv beeinflusse: „Dieses Wachrütteln der Fridays for Future-Kids sorgt zumindest im Ansatz dafür, dass das Bewusstsein der Leute für das, was sie kaufen und tragen, ein wenig geschärft wird.“ Und er fügt hinzu: „Es gibt ohnehin zu viel Mode. Es gibt zu viele Shows. Es gibt zu viel Waste. Man weiß gar nicht, wohin man schauen soll. So langsam macht das alles keinen Sinn mehr. Letzte Woche zum Beispiel war ich zu einem Diner eingeladen, bei dem eine neue Kollaboration zweier Fashion-Labels gefeiert wurde. Im Ernst: noch eine?!“

Von Karl Lagerfeld stammt der Satz: „Mode ist der kürzeste Reflektor des Zeitgeists, und der ist ein verdammt launischer Geselle.“ Doch allein an der Aufgabe, so etwas wie Zeitgeist überhaupt zu erfassen, beißen sich seit jeher unzählige, oft selbsternannte Experten die Zähne aus. Unternehmen investieren Unsummen in Umfragen und Analysen, um zu verstehen, was die Gesellschaft gerade umtreibt, welchen Trends sie folgt und welches Werteverständnis dem Ganzen zugrunde liegt. Folgt man dem Urteil Sven Marquardts, dem Ostberliner Fotografen, der in seiner Person selbst ein bestimmtes Lebensgefühl unserer Zeit verdichtet, gehört Stockhausen zu den wenigen Menschen auf der Welt, die tatsächlich in der Lage sind, den Zeitgeist zu erfassen. Und dass ganz ohne Umfragen und Analysen, sondern allein mit seinem Gefühl, seinem Talent und einer enormen Neugier auf die Welt.

»Ich habe kein Problem damit, etwas immer wieder hemmungslos zu wiederholen.«

Dabei geht es Klaus Stockhausen bei seinen Stylings nicht darum, das Rad neu zu erfinden. „Bei mir ist es nie die Suche nach dem absolut Neuen oder dem nächsten großen Ding“, erklärt er. „Ich will eher das, was es gerade so gibt, mit dem verbinden, was es schon mal gab.“ In seinem Fundus, so erzählt er uns, befänden sich daher etliche Kleidungsstücke, die er schon seit langem mit sich herumschleppe und die sich über die Jahre in der Mode etabliert hätten. „Diese Sachen setze ich immer wieder ein, angefangen bei irgendwelchen Springerstiefeln oder Bomberjacken, die ja vor 30 Jahren noch nicht schön waren, bis zu irgendeinem Blumenkleid und Gummistiefeln.“ Sein Ziel sei es immer, so sagt er, mit etwas zu brechen und dabei etwas Neues einzubringen, von dem er denke, dass es richtig sei. „Im Grunde genommen ist das ein ständiges Samplen“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Ich habe auch kein Problem damit, etwas immer wieder hemmungslos zu wiederholen.“

In unserer Alltagssprache wird der Begriff ästhetisch oft als Synonym für schön benutzt. Dabei steht er per Definition ganz allgemein für etwas, das unsere Sinne berührt: Schönes und Hässliches, Angenehmes und Unangenehmes. Für Stockhausen ist in seiner Arbeit vor allem das Berührende von Relevanz. „Wer wovon letztendlich berührt wird, ist eine hochindividuelle Angelegenheit“, erklärt er. „Ich für meinen Teil versuche immer, zusammen mit den Fotografen etwas zu entwickeln, was das Ganze emotional nochmal einen Schritt weiterträgt – etwa in Form einer verwirrten Ästhetik. Oder einer träumerischen, einer kaputten, einer martialischen oder was auch immer. Ziel ist doch, dass der Betrachter ein zweites Mal hinschaut, weil er einen Look vielleicht nicht sofort verstanden hat oder dieser ihn besonders ergreift. Das funktioniert zwar nicht immer, dennoch ist es bei jedem Job mein Anspruch.“

»Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich etwas völlig Neues in meinem Leben passieren würde.«

Die Menschen auf ganz unterschiedliche Art zu berühren, das gelang Klaus Stockhausen in seinem Leben schon immer, egal in welcher Rolle, egal an welchem Ort, egal in welcher künstlerischen Disziplin. Spricht man ihn auf seine Zukunftspläne an, könnte er sich sogar vorstellen, nach Musik und Mode nochmal ein ganz anderes Kapitel aufzuschlagen. „Allerdings müsste diese neue Tätigkeit zumindest ein klein wenig mit meinen Talenten zu tun haben“, wirft er ein, „und das sind nun mal visuelle und musikalische. Momentan wüsste ich nicht, was das sein könnte. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich etwas völlig Neues in meinem Leben passieren würde. Wahrscheinlich müsste ich da nur irgendwie reinschlittern, wie sonst auch. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird das.“

Während Stockhausen diese Worte spricht, macht sich ein leichtes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Die grünblauen Augen stechen immer noch so neugierig und spitzbübisch hervor, als wäre ihr Wirt ein ungeduldiger Heranwachsender, der gerade darüber nachdenkt, wie er am besten die Welt erobern könnte. Als hätte er das nicht längst schon getan.

#klausstockhausen #zeitmagazin #maximiliankoenig #jonasmeyer #mypmagazine

Mehr von und über Klaus Stockhausen:

Text: Jonas Meyer

Fotografie: Maximilian König

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Mura Masa

Interview — Mura Masa

An Interconnective Thing

With »Raw Youth Collage,« Mura Masa has just released an album that reveals nothing less than big truths about living in our times. He manages to look at the world by looking at himself—equally indulging in nostalgia, describing the present, and facing the future. What’s more, he is supported by many striking British musical talents.

1. Februar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Photography: Maximilian König

There are days in everyone’s life when you just don’t know what to think. Days on which the turmoil of your personal environment is tied so tightly with the complexity of this time that both can no longer be unraveled. You just stand helplessly in front of life and look at the world questioningly without really getting an answer. Such days leave a very strange feeling in everyone, and nobody really knows where to put it.

So, what can you do then? Music helps. Especially when it makes you feel like there is someone who understands you without asking. Someone who is able to pack your entire soul into melodies and lyrics and say things that you couldn’t have said better yourself.

From a journalistic point of view, the following statement is kind of daring, but Raw Youth Collage, the second album that has just been released by Mura Masa, a.k.a. British producer Alex Crossan, belongs to the kind of music that has the potential to really help—in particular on the days described above.

The special thing about Crossan’s new album is that R.Y.C. is primarily a look back—at a life that is extremely young at 23, but also extremely extraordinary, and extremely successful. The Guernsey-born musician and producer won a Grammy, was shortlisted for an Ivor Novello, appeared on Forbes‘ 30 Under 30, and sold more than half a million units of his debut album. If none of these accomplishments ring a bell, then at the very least you know who we’re talking about once you hear the remarkable song “Lovesick” feat. A$AP Rocky.

Alex Crossan is part of a generation that often claims to have no hope and orientation. It goes well with this that one of the first lines the young man sings on his new album is: “I don’t know who I’m supposed to be.” One of the eleven tracks on R.Y.C. is even called “No Hope Generation.” But how should such an album help, especially on days when you yourself no longer understand the world?

First, because it takes you on a musical roller coaster ride: from melancholy to nonchalance, from discouragement to confidence, from yesterday to tomorrow. Second, because Mura Masa is accompanied on R.Y.C. by a litany of young British music talents such as Clairo, slowthai, Tirzah, Georgia or Ellie Rowsell—striking artists that prove there’s a large dose of hope in the so-called no-hope generation.

On a cozy Sunday afternoon, we meet Alex for an interview and photoshoot in the almost deserted Berlin headquarters of Universal Music Germany.

»If you’re just doing the odd thing here and there, it’s hard to create something that lasts.«

Jonas:

With Raw Youth Collage, you present your second record. What does it mean to create an entire musical album in times when people collect single songs and put them into individual playlists?

Alex:

If you’re just making music for the sake of it, then it’s absolutely fine to do that with singles and stuff. But if you’re trying to write about a specific subject, I think it’s still important to make bodies of work—which is also, by the way, a nicer way to capture a little bit more of a wider kind of moment. If you’re just doing the odd thing here and there, it’s hard to create something that lasts.

Jonas:

Your album feels like there’s someone who is finally able to capture and summarize—in eleven tracks—how being a human in this world right now feels. It’s like reading a good book where you find a truth on every page that you can agree to. Has all the work on R.Y.C. left you more desperate or more hopeful in the end?

Alex:

Hmm. Personally, it left me feeling hopeful although I think some people might have a different reaction—I mean, there’s a song called “No Hope Generation” (smiles). That’s pretty cynical, maybe. But I hope that when people listen to it, they’re at least able to identify with the themes and get some emotional release. I think whenever you’re making art or music, it’s just a way of expressing yourself. And that can feel difficult at times and really good at other times. So, I think it isn’t really one of those two things you’ve said, it just is what it is.

»When we were location-scouting, we noticed that Serbia has that odd familiarity to England.«

Jonas:

Especially your song “Deal Wiv It” has the potential to stand for the reality of an entire generation, underlined by a sound that could be the beat of our challenging times. Did creating the video in Serbia add another significance and importance to the song?

Alex:

Yeah! The guy who directs most of my videos is a filmmaker called Yoni Lappin. We made a lot of them in London, but for this upcoming album, we wanted the videos to still have a kind of metropolitan or city feel. At the same time, we wanted the videos to play at places that seem more unfamiliar, just to better reflect the themes of the album. When we were location-scouting, we noticed that Serbia has that odd familiarity to England, but it’s a little bit different. That’s the reason why we really wanted to film there. And, for me, there’s also the sort of connotations of filming somewhere in Europe in times when its relation to Great Britain is kind of complicated. So, it definitely added some significance I would say.

»Yoni Lappin’s work is the perfect visual analogy of what my music is doing.«

Jonas:

As a filmmaker, Yoni Lappin has been with you for quite a while. How did you guys meet?

Alex:

A very long time ago, he made a video for a song of mine, called “U.” I think he was a friend of one of my managers. What Yoni was trying to do back then was to capture candid and truthful images of young people. Today, showing people very candidly and not too posed is a very common and ubiquitous thing in filmmaking. But at that time, no one was doing that and so he brought a very fresh feeling into the whole process.

Jonas:

What do you appreciate about his work? And what does his art add to your music?

Alex:

What I’m trying to do a lot with my music is to reflect my own experiences as a young person. And I feel that the images he creates really complement that. His work is the perfect visual analogy of what the music is doing.

»We’re starting to realize how complex society is, how complex people are, how complex opinions are.«

Jonas:

In the 1950s, people were totally fascinated by the future. They couldn’t wait for tomorrow, for new technologies to come, for flying to the moon. And today, we see that more and more people glorify the past and want to restore something that maybe never existed—the so-called good old times. What do you think: Why does there appear to be such a lack of confidence and joy for the future in our society?

Alex:

I think there’s this new fear of complexity now. We’re starting to realize a lot of impact due to the internet. We’re starting to realize how complex society is, how complex people are, how complex opinions are. And we’re still grappling and coming to grips with what it means to be overconnected in that way which is very closely linked to technology. I think the longer that cycle goes on, the more fearful people are. We’re already seeing some of the negative results of things like social media—and that doesn’t mean that it’s necessarily a bad thing—but we’re seeing that there’s an anxiety and kind of a worrying around it. That causes people to try and think about: When was the time that was simpler in my life? And the answer to that is: before all this happened, sometime in the past, like these good old days…

»We need to be able to learn from the past.«

Jonas:

Let’s make it “great again.”

Alex:

Exactly. It can be a very dangerous way of thinking. But what I’m trying to say on the album is just a recognition of what we’re doing as a society. What does that mean? How can we use that for good rather than, as you say, making something “great again” that wasn’t ever great? We need to not glorify ourselves, but rather we need to be able to learn from the past. We need to be able to tap into the good things about memory, nostalgia and things like that.

»I was trying to remember some of the things that made me who I am now.«

Jonas:

There’s a spoken track on your album, “A Meeting At A Known Oak Tree,” which is a very personal story told by a guy named Ned Green. He talks about climbing into his girlfriend’s window when he was a teenager and suddenly escaping when her dad was showing up. This part of R.Y.C. reminds me of the fact that each of us is carrying very special experiences and stories with us, but when we get older, we forget many of them. Did creating your album help you remember some personal stories that you already had forgotten?

Alex:

Yes, I think so. I was kind of digging into the past a lot and trying to remember some of the things that made me who I am now. But I was also realizing that, particularly with that track, there’s a kind of nostalgia, something that can be shared communally. The story that Ned tells on the album—climbing into his girlfriend’s window and stuff—that’s something that hasn’t happened to many people, I guess. But I’m sure we all can relate to the feelings around that experience and that makes it this communal, interconnective thing. And that’s an important part of our memory.

Jonas:

And Ned’s request for a banana at the very end of his story makes it unique!

Alex:

That was the perfect way of underlining his “fuck you” attitude when doing that.

»There’s a blurry line when you’re trying to figure out your place in the world.«

Jonas:

One of the very first lines you sing on your new record is “I don’t who I’m supposed to be.” I think that’s something a lot of people can identify with because they feel the same. I’m wondering if this is a phenomenon especially of our times, or if this search for oneself has always been an issue of every generation before us.

Alex:

The search to find out who you are isn’t necessarily a new thing, but now it’s extremely overcomplicated by how much we’re exposed to other people’s lives. It’s a lot harder to place yourself in this kind of virtual place that we’re living in. You know, what you see online isn’t necessarily reflecting what’s happening in real life. There’s a blurry line when you’re trying to figure out your place in the world and what it means to be alive. So, I think it’s a major problem that always existed, but now with a new challenge and difficulty around it.

»There’s a shift towards more vulnerability in pop music.«

Jonas:

Would you say that challenging times—like the ones we’re facing right now—are kind of a fertile soil for any kind of art, especially for music? Will we look back at the 2020s in a few decades, being thankful that these challenging times fostered creativity and put forth very influential artists and meaningful artworks?

Alex:

Yeah, I think we’re about to enter that very special decade. If you look back at the 1970s or 80s, it was the birth of punk music, it all happened around a lot of very difficult societal questions in very difficult times. In my opinion, such situations always give birth to good art.

Looking at today, we’ve been having a long time now that is shaped by pop music that is very shiny and centered around electronics—I’m talking “put your hands in the air like you just don’t care” and things like that. But I really think there’s a shift towards more vulnerability in pop music, you can see it in someone like Billy Eilish, a teenage girl who is writing very intensely about her experiences. The fact that something like that is so popular says to me that people are really determined to have honesty in music. That’s why I’m pretty sure that, in a decade or two, we’ll look back to where we are now, knowing that the years of the 2020s have been a very special time in music.

»Unfortunately, a lot of people are drifting apart from the here and now, including me.«

Jonas:

How do you look at your life right now? What is good, what is bad?

Alex:

I suppose I have a very strange life compared to my peers, being a musician (smiles). I’m starting to realize more and more what’s good about life is the people who are around you. Unfortunately, a lot of people are drifting apart from the here and now, including me. I don’t like to talk so much about social media, but due to the fact that it affects every part of our lives, I’m trying to sort of reconnect with what’s happening in the real world around me (pauses). And what’s bad about my life? Let me think about it…

»It’s a very anxious time to be alive.«

Jonas:

Working on Sundays?

Alex (laughs):

No, that’s lovely, I get to do this. But seriously: I think I’m more anxious than ever, it’s generally a very anxious time to be alive. Obviously, there’s a lot of massive problems in the world that we can’t face as individuals. Everyone’s trying to figure out solutions for only themselves, that’s quite stressful. But, again, I feel that is a shared experience that is at least something that we can be part of as a community.

Jonas:

Do you reflect from time to time if and how all the success, the attention, and the awards have an impact on you as a person?

Alex:

Yes, I think you have to do that from time to time…

»I just try to keep engrossed in the real world and in my work as much as possible.«

Jonas:

I’m sure that not everyone in your position does so.

Alex:

Perhaps, perhaps. I mean, I’m not a very emotionally open person, so I tend to not be trying to think about how all of that affects me. But I’m sure there’s inevitably a change in how one behaves when experiencing things like that. That’s why I just try to keep engrossed in the real world and in my work as much as possible.

Jonas:

Last question: Your new album doesn’t have a “Parental Advisory” sticker on the cover. Are you disappointed or relieved?

Alex:

It should have one! There’s a lot of swearing on it. A fuckin’ lot of swearing! But to be honest, I’m relieved. I really wouldn’t have liked it if they put a sticker on it—because I’m the one who designed the front cover. And that sticker wouldn’t fit.

#muramasa #ryc #rawyouthcollage #maximiliankoenig #jonasmeyer #mypmagazine

More about Mura Masa:

muramasa.me

instagram.com/the_mura_masa

facebook.com/muramasamusic

twitter.com/mura_masa_

Photography by Maximilian König:

maximilian-koenig.com

instagram.com/studio.maximilian.koenig

Production assistance by Frederike van der Straeten:

Interview & text by Jonas Meyer:

Editing by Benjamin Overton:

Rema

Interview — Rema

Der Auserwählte

Der nigerianische Sänger und Rapper Rema ist gerade einmal 19 Jahre alt, sorgt musikalisch aber schon für großes Aufsehen – nicht zuletzt dank der Hilfe von Michelle und Barack Obama, die seinen Song »Iron Man« zu ihren Lieblingen des Jahres 2019 gekürt haben.

16. Januar 2020 — MYP N° 27 »Heimat« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Nis Alps

Im Hause Obama ist es jeden Sommer gute Sitte, dass Barack, 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, zusammen mit seiner Frau Michelle eine Liste mit Songs veröffentlicht, die sie als ihre ganz persönlichen Favoriten des jeweiligen Jahres bezeichnen. Entsprechend Baracks Rang in der US-amerikanischen Präsidentenfolge – man ahnt es bereits – zählt die sogenannte „Summer Playlist“ 44 Positionen.

Mit dieser Aufzählung gewährt das prominente Ehepaar nicht nur alle zwölf Monate einen intimen Blick in sein musikalisches Seelenleben, sondern stellt der Weltöffentlichkeit auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler vor, von denen das Gros der Menschen bis dato noch nicht allzu viel gehört hatte. Ein präsidialer Geheimtipp mit größtmöglicher Reichweite sozusagen.

Als es im August 2019 für die Obamas wieder an der Zeit war, ihre Playlist zu verkünden, fand sich auf Platz 42 das Stück „Iron Man“. Interpret: ein gewisser Rema. Nie gehört?

Das sollte dringend nachgeholt werden, denn der 19-jährige Nigerianer, der mit bürgerlichem Namen Divine Ikubor heißt, verbindet auf spannende Art und Weise amerikanische Trap-Musik mit dem Afrobeat seiner Heimat. Sein Sound – und das ist das wirklich Besondere – kommt dabei gleichzeitig sorglos und melancholisch daher, ist ebenso lebendig wie nachdenklich, kann laut und im selben Moment sehr, sehr leise sein. Die Obamas hatten also keinen schlechten Riecher.

Aufgewachsen ist Rema in Benin City, an seiner musikalischen Karriere feilte er schon früh: Im Alter von elf Jahren spielte er in zwei Bands, mit 14 wurde er zum „Rap Nation Leader“ seiner Kirchengemeinde gekürt. Über Instagram wurde Anfang 2019 Afropop-Größe D’Prince auf Rema aufmerksam und nahm ihn unter seine musikalischen Fittiche. Wenige Monate später folgte dann die digitale Adelung durch die Obamas.

Ein echtes Glückskind? Das könnte man so sehen, wären da nicht die schweren Schicksalsschläge, denen sich dieser so talentierte Musiker bereits in jungen Jahren stellen musste. Als Rema acht war, verlor er seinen Vater, sieben Jahre später starb sein älterer Bruder. Ab diesem Moment musste sich Rema ganz alleine um seine Familie kümmern, da war er gerade 15.

Viel Licht und viel Schatten also für dieses noch so junge Leben – vielleicht die beste Voraussetzung, um daraus Musik zu machen. In Berlin haben wir Rema zum Interview getroffen.

»Ich würde nie einer Musik den Rücken zukehren, mit der ich aufgewachsen bin.«

Jonas:

Du bist mit dem Sound von Afrobeat aufgewachsen – ein Musikstil, der in Nigeria allgegenwärtig ist und zum Leben der Menschen gehört. Allerdings wolltest Du selbst nie diese Musik machen. Was ist der Grund dafür? Hattest du das Gefühl, dass es an der Zeit ist, in Deinem Land mit alten Mustern und Gewohnheiten zu brechen?

Rema: