Ronny Krieger

Interview — Ronny Krieger

Das nächste große Ding?

Die Onlineplattform Patreon will Kreativen aller Art ein faires Einkommen ermöglichen. Das klingt vor allem für Musikerinnen und Musiker verlockend, lassen sich doch auf YouTube, Spotify & Co. kaum noch nennenswerte Einnahmen erzielen. Europa-Chef Ronny Krieger erklärt uns im Interview, in welches Vakuum Patreon stößt, warum man auf der Plattform auch scheitern kann und wieso er nach wie vor an Gerechtigkeit im Musikbusiness glaubt.

20. Mai 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Steven Lüdtke

Als Jack Conte, Singer-Songwriter und Filmemacher aus San Francisco, Anfang 2009 auf seine YouTube-Statistiken schaute, traute er seinen Augen nicht. Über eine Million Views hatten seine Musikvideos im vergangenen Jahr erzielt – bei Werbeeinnahmen von gerade einmal 166 Dollar. „Was für ein System haben wir erschaffen, in dem solche Klickzahlen nicht ausreichen, damit eine einzelne Person davon leben kann?“, fragte er gut acht Jahre später auf der berühmten TED-Konferenz in Monterey, Kalifornien. Zur Veranschaulichung präsentierte er das Foto einer ausverkauften Basketballhalle. „Das sind 20.000 Leute“, sagte er und fügte fassungslos hinzu: „In welcher Welt ist das nicht genug?“

Szenenwechsel. Wir befinden uns auf dem hippen RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain. Dabei ist der Numerus nicht ganz richtig, „wir“ bezieht sich lediglich auf unseren Fotografen Steven Lüdtke. Dem Gebot der Stunde folgend, ist er alleine unterwegs und richtet sich nach den obligatorischen Abstandsregeln. Am „House of Music“ ist er mit Ronny Krieger verabredet, dem neuen General Manager für das Europa-Geschäft von Patreon – ein Unternehmen, das 2013 von eben jenem Jack Conte gegründet wurde. Und zwar als Konsequenz aus den beschriebenen Erlebnissen.

Die Idee ist simpel: Patreon bietet Kreativen aller Art eine Plattform, auf der sie sich von ihrer Fangemeinde monatlich sponsern lassen können. Dieses System, auch „Social Payment“ genannt, eröffnet ihnen die Möglichkeit, sich eine zusätzliche Einkommensquelle aufzubauen und damit ein Stück weit unabhängiger von Streaming- und Klick-Einnahmen zu werden – oder von den existenzsichernden Erlösen aus Live-Auftritten, die momentan auf der ganzen Welt bis auf Weiteres untersagt sind. Ein Vakuum also, das es zu füllen gilt.

Aktuell findet man auf Patreon über 150.000 aktive Künstlerprofile, die von mehr als vier Millionen Fans finanziert werden. Laut eigenen Angaben konnte die Plattform bis dato mehr als eine Milliarde Dollar weltweit auszahlen.

Nachdem das Unternehmen sein Angebot in den letzten sieben Jahren hauptsächlich an die US-amerikanische Kreativszene gerichtet hat, nimmt es nun den europäischen Markt in den Fokus – ausgehend von seinem neuen Berliner Büro im besagten „House of Music“ und unter der Verantwortung von Ronny Krieger. Der 46-jährige Vater zweier Kinder ist in der Branche bekannt wie ein bunter Hund, seine Vita liest sich wie ein kleines Stück Musikgeschichte.

Anfang der 1990er Jahre startete er als DJ und Produzent, betrieb zwischenzeitlich einen Plattenladen und arbeitete bis 1999 als Presse- und Radio-Promoter für EFA Medien, dem damals größten deutschen Independent-Vertrieb. Danach war er als freier Promoter für Tresor Records und BPitch Control tätig, managte ein Plattenlabel für elektronische Musik und landete 2004 beim Online-Musikdienst Beatport. Dort blieb er insgesamt sechs Jahre – erst als International Sales Director, dann als Vice President Content und schließlich als Chief Programming Officer.

Die Zeit danach war nicht weniger illuster. 2010 stieg Ronny ins Management der Modeselektor-Labels Monkeytown und 50 Weapons ein. Im selben Jahr nahm er zwei gelegentliche Gastdozenturen an: zum einen in den Fächern „Digitale Medien“ und „Social Media Marketing“ an der ebam Akademie in Berlin, zum anderen im Fach „International Music Business“ an der Popakademie Baden-Württemberg. Bevor er im April 2020 die Verantwortung für das Europa-Geschäft von Patreon übernahm, war er hauptsächlich als freier Berater tätig, unter anderem für die Unternehmen LANDR, FATdrop, Shutterstock und Native Instruments sowie für den US-amerikanischen Internetradio-Sender Digitally Imported.

Seine Expertise wird auch außerhalb des Musikbusiness geschätzt: Vor gut einem Jahr wurde er in den Fachausschuss Digitalisierung und künstliche Intelligenz des Deutschen Kulturrats berufen. Außerdem ist er seit vielen Jahren Mitglied des Vorstandes des VUT, des Verbandes unabhängiger Musikunternehmer*innen.

Gelernt hat Ronny übrigens ganz klassisch den Beruf des Bankkaufmanns. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen.

»Wenn Künstlern und Kreativen diverse Einnahmequellen wegbrechen, zieht eine Plattform wie unsere nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich.«

Jonas:

Du bist seit kurzem dafür verantwortlich, das Europa-Geschäft von Patreon aufzubauen. Ist die aktuelle Situation nicht die denkbar schlechteste Zeit, um so eine Aufgabe zu übernehmen?

Ronny:

Ganz im Gegenteil. Patreon gehört zu jenen Unternehmen, die von der Corona-Krise profitieren – so schlimm das auch klingt. Wenn Künstlern und Kreativen diverse Einnahmequellen wegbrechen, zieht eine Plattform wie unsere nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich als in normalen Zeiten, da wir diesen Menschen auf faire Art und Weise ein zusätzliches Einkommen ermöglichen. Unser Modell hat zwar schon vorher Sinn gemacht, durch die momentane Situation hat es aber zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Das belegen auch die Zahlen: Alleine im März sind auf Patreon über 50.000 Kreative neu gestartet. Und so, wie wir das gerade beobachten können, hält dieser Trend auch weiter an.

»Es gibt viele Leute, die aus einer großen Panik und Existenzangst heraus kurzfristig ein Patreon-Profil kreiert haben – manchmal vielleicht etwas überstürzt.«

Jonas:

In welchen persönlichen Situationen befinden sich die Kreativen, die bei Euch Hilfe und Hoffnung suchen?

Ronny:

Da gibt es eine enorme Bandbreite. Wir sehen zum Beispiel Menschen, die schon vor Corona auf Patreon aktiv waren und gerade jetzt froh sind, ein gewisses Einkommen zu haben, mit dem sie sich über Wasser halten können. Dann gibt es viele Leute, die aus einer großen Panik und Existenzangst heraus kurzfristig ein Patreon-Profil kreiert haben – manchmal vielleicht etwas überstürzt. Wir von unserer Seite versuchen natürlich, diesen Kreativen eine möglichst umfangreiche Hilfestellung zu bieten und ihnen zu erklären, dass wir ihre Ängste und Sorgen verstehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer wieder darauf hinweisen, dass so ein Launch auf Patreon strategisch durchdacht sein muss. Man kann nicht ohne Sinn und Verstand ein Profil anlegen und dann darauf hoffen, dass in spätestens einer Woche alle finanziellen Probleme gelöst sind. Trotzdem schiebt unser Team hier in Europa – genau wie das in den USA – seit Wochen Überstunden, um diesen Menschen auf unkomplizierte, vereinfachte und schnelle Art und Weise zu ihrem Launch zu verhelfen.

»Patreon ist kein Selbstläufer.«

Jonas:

Man stößt immer wieder auf Artikel, die davon berichten, dass auf Patreon auch scheitern kann. Was konkret muss man als Kreativer tun, um auf der Plattform erfolgreich zu sein?

Ronny:

Zuerst einmal muss man Patreon richtig verstehen. Gerade in der Medienlandschaft wird unser Unternehmen immer wieder als Crowdfunding-Plattform bezeichnet – aber das sind wir nicht. Patreon ist ein sogenanntes membership business und dadurch viel eher mit einem Fanclub zu vergleichen. Es ist eine Plattform, die Interaktion mit den eigenen Supportern voraussetzt. Wenn Kreative bei uns scheitern, hat das entweder damit zu tun, dass sie den Gedanken einer interaktiven Mitgliedschaft nicht verstehen und dementsprechend auch nicht aktiv betreiben. Oder sie haben ihre eigene Marke noch nicht aufgebaut. Dabei ist gerade das essenziell für einen Start bei uns. Patreon ist kein Selbstläufer. Wir stellen lediglich die Tools zur Verfügung, mit deren Hilfe man mit seinen Fans interagieren und sie zu Zahlungen bewegen kann. Aber diese Fans muss man vorher generieren – und man muss es schaffen, sie auf sein Patreon-Profil zu bringen.

Das Schöne ist, dass dies in ganz unterschiedlichen Größenordnungen funktioniert. Zum Beispiel gibt es bei uns eine Vielzahl von Hobby-Kreativen, denen es gar nicht darum geht, aus ihrer künstlerischen Tätigkeit einen Hauptberuf zu machen oder ein großes Business aufzubauen. Diesen Leuten reicht es schon, wenn sie durch die Patreon-Einnahmen nicht mehr ihre Arbeitsmaterialien aus eigener Tasche bezahlen müssen. So etwas funktioniert bereits mit einer relativ kleinen Zahl an Unterstützern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch größere Unternehmen wie etwa Podcast-Produzenten, die mit dem Patreon-Einkommen mehrere Mitarbeiter beschäftigen können.

»Lange hat man geglaubt, dass bezahlte Streaming-Abos die Lösung für alles sind.«

Jonas:

Du selbst arbeitest seit fast 30 Jahren in der Kreativbranche und hast dort fundamentale Veränderungen erlebt: vom Ende der CD über den Niedergang von MTV bis zur Entstehung von YouTube, Instagram und Spotify. Für Künstler ist es heute so einfach wie nie, sich direkt mit ihren Fans auszutauschen – und umgekehrt. Was macht da eine zusätzliche Interaktionsplattform wie Patreon überhaupt notwendig?

Ronny:

Als Anfang der 2000er Jahre die digitale Revolution das Musikbusiness erreichte, gab es ein maßgebliches Problem: Alles, was in dieser Zeit an Innovationen entstand, wurde nicht aus der Musikbranche heraus entwickelt, sondern ihr von branchenfernen Technologieunternehmen aufgedrückt – ganz einfach weil sie selbst zu träge und zu passiv war. Diese Entwicklung hat unter anderem dazu geführt, dass heute andere, neue Player die Regeln machen. YouTube und Spotify sind dafür gute Beispiele…

Jonas:

… aber diese neuen Player haben auch vielen unbekannten Bands dabei geholfen, ihre Musik einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ronny:

Stimmt, aber wir erleben auf diesen Plattformen auch, dass dort seit Jahren das sogenannte value gap immer größer wurde, sprich das Verhältnis von Klick- und Streamingzahlen zu dem, was ein Künstler letztendlich an der Verbreitung seiner Werke verdient.

Lange hat man geglaubt, dass bezahlte Streaming-Abos die Lösung für alles sind. Die Idee war simpel: Wenn jeder Mensch auf der Welt pro Monat zehn Euro für einen Spotify-Account bezahlen würde, wäre ja genug Geld da, um den Kuchen gerecht unter allen aufzuteilen. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass dieses System als Finanzierungsmodell immer weniger funktioniert. Das liegt zum einen daran, dass in Ländern mit geringerer Kaufkraft die Abo-Kosten für Streamingdienste wesentlich niedriger sind, also beispielsweise bei drei oder vier Dollar im Monat liegen statt bei zehn. Zum anderen wurde über die Jahre das Angebot an unterschiedlichster Musik immer größer. Das heißt, dass sich denselben Kuchen immer mehr Labels und Künstler teilen müssen.

»Ironischerweise hat die Musikbranche von allen Kreativbereichen am längsten gebraucht, um auf uns aufmerksam zu werden.«

Jonas:

Und dieser Entwicklung kann eine Plattform wie Patreon entgegenwirken?

Ronny:

Ich würde es anders formulieren. Wir bieten Kreativen die Möglichkeit, sich von diesem Verteilungskampf ein Stück weit unabhängig zu machen. Mit Patreon kann man für sich als Künstler eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen, die direkt von den eigenen Fans finanziert wird. Ironischerweise hat die Musikbranche von allen Kreativbereichen am längsten gebraucht, um auf uns aufmerksam zu werden. Andere Gruppen wie etwa Illustratoren, Vlogger oder Podcaster haben viel schneller das Potenzial unserer Plattform erkannt – und auch ihre Dringlichkeit.

Jonas:

Inwiefern Dringlichkeit?

Ronny:

Mich erinnert die aktuelle Situation sehr an meine Zeit bei Beatport. Als wir 2004 mit dem Portal starteten, endete gerade das goldene Zeitalter der physischen Tonträger. Der Zenit an Vinyl- und CD-Verkäufen war überschritten, die Zahlen bröckelten gewaltig. Gleichzeitig gab es auf digitaler Basis aber noch kein etabliertes Geschäftsmodell, sondern nur illegale, unmonetarisierte Plattformen. In genau diese Lücke ist Beatport damals gestoßen. Das Vakuum, in das wir seit 2013 mit Patreon vordringen, ist damit durchaus vergleichbar.

»Viele Künstlerverträge – zumindest die der Major-Labels – waren schon immer etwas fragwürdig.«

Jonas:

Patreon-Gründer Jack Conte hat vor knapp drei Jahren in einem TED-Talk davon gesprochen, dass in der Musikbranche etwa hundert Jahre lang eine milliardenschwere Infrastruktur aufgebaut worden sei, die Künstlern ermöglicht habe, ihre Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Diese Infrastruktur sei mit der digitalen Revolution plötzlich obsolet geworden, weil Musiker nun direkt mit ihrem Publikum in Kontakt treten könnten. War denn an dieser Infrastruktur alles schlecht – mit all ihren Plattenlabels, Artwork-Designern und Vinyl-Fabriken?

Ronny:

Jack ist ein Musiker, der immer schon sehr innovativ und radikal gedacht hat, auch weil er nicht jahrelang in dieser klassischen Industrie vertreten war. Ich persönlich bin der Meinung, dass viele Karrieren und Erfolge nicht ohne die konventionelle Musikindustrie möglich gewesen wären. Und ich glaube auch nicht daran, dass diese Peripherie in Zukunft völlig überflüssig wird. Die wenigsten Künstler haben Lust darauf, sich selbst zu managen oder ihre Buchhaltung zu erledigen, sondern wollen sich einfach nur auf ihre Musik, ihre Videos und ihre Auftritte konzentrieren.

Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Künstlerverträge – zumindest die der Major-Labels – schon immer etwas fragwürdig waren, alleine wegen der Vielzahl an Kosten und Gebühren, die ursprünglich aus dem Zeitalter physischer Tonträger stammen und die den Künstlern auch heute noch für Digitalprodukte abgezogen werden. Darüber hinaus beinhalten sie oft extrem geringe prozentuale Beteiligungen. Diese Verträge haben sich über die letzten Jahrzehnte kaum verändert, obwohl die Welt mittlerweile eine ganz andere ist.

Ein Beispiel: Bei vielen Label-Verträgen finden sich immer noch Klauseln zu Abgaben für Fernsehwerbung oder Packaging. Dabei spielt Fernsehwerbung heute so gut wie keine Rolle mehr. Und eine besondere physische Verpackung für ein neues Album auf CD braucht in den meisten Fällen auch keiner. Daher ist es für Künstler heutzutage umso wichtiger, die Kontrolle zu behalten – ich denke, das ist auch das, was Jack mit seinem TED-Talk unterstreichen wollte.

Jonas:

Glaubst Du, dass so etwas wie Gerechtigkeit im Musikbusiness überhaupt möglich ist?

Ronny:

Ja, absolut! Auch wenn viele Künstler nach wie vor im alten System feststecken, hat sich im Laufe der letzten Jahre vieles in Richtung Fairness verschoben. Ich denke da etwa an die vielen Indielabels, die sehr familiär und transparent aufgestellt sind. Aber auch auf höherer Ebene gibt es Erfolgsbeispiele, etwa das Modell Mute Records und Depeche Mode. Die hatten für den Großteil ihrer Karriere einen fifty-fifty handshake deal – und sind heute wahrscheinlich eine der reichsten und immer noch performancestärksten Band der Welt.

»In Europa etablieren sich technologische Innovationen oft erst mit einer zeitlichen Verzögerung.«

Jonas:

Wie unterscheidet sich der europäische Markt vom amerikanischen? Ist in Europa die Bereitschaft der Leute, Künstler finanziell zu unterstützen, eine andere?

Ronny:

Das Bewusstsein, dass es im Kreativbereich überhaupt so etwas wie Membership-Plattformen gibt, ist in Europa wesentlich niedriger ausgeprägt als in den USA. Das liegt unter anderem daran, dass sich technologische Innovationen oft erst mit einer zeitlichen Verzögerung in Europa etablieren. Für uns bei Patreon bedeutet das, dass wir hier eine gewisse Aufklärungsarbeit betreiben müssen, auch weil damit unser eigener Bekanntheitsgrad verbunden ist. Davon abgesehen ist aber die grundsätzliche Bereitschaft von Menschen, für Dinge Geld auszugeben, die ihnen etwas bedeuten, überall auf der Welt dieselbe. Die Unterschiede liegen lediglich in der Höhe der möglichen finanziellen Unterstützung, was in erster Linie von Faktoren wie Einkommen oder Kaufkraft abhängig ist.

»Bei den Labels sitzen durchweg supercoole Zwanziger und Dreißiger, die sich einbilden, ganz genau zu wissen, was der Kunde will.«

Jonas:

Du bist seit 2010 auch als Gastdozent tätig und hast unter anderem an der ebam, der BIMM sowie an der Popakademie Baden-Württemberg unterrichtet. Aus welchem Grund hast Du diese Gastdozenturen angetreten?

Ronny:

Ich glaube, weil ich nie so ein Berufsjugendlicher werden wollte. Frank Zappa hat mal in einem Interview darüber gesprochen, dass in den 1960er und 70er Jahren zu beobachten war, wie immer mehr experimentelle Veröffentlichungen auf den Musikmarkt kamen, auch von Major-Labels. Der Grund für diese Releases sei gewesen, dass die verantwortlichen A&R-Manager alle um die 50, 60 Jahre alt gewesen seien und keine Ahnung davon gehabt hätten, was die Jugendlichen wollten. Dementsprechend seien sie einfach risikofreudiger gewesen und hätten gelegentlich einfach herumprobiert, was funktioniert und was nicht.

Wenn ich mir die heutige Situation in der Musikindustrie betrachte, muss ich immer wieder an diese Aussage von Frank Zappa denken. Bei den Labels sitzen durchweg supercoole Zwanziger und Dreißiger, die sich einbilden, ganz genau zu wissen, was der Kunde will – und dadurch vieles an neuer Musik oder an neuen Stilen gar nicht zulassen.

Durch meine Gastdozenturen habe ich die Chance, weiterhin einen Umgang mit jungen Kreativen zu haben und zu erfahren, wie sie tatsächlich denken. Und ich glaube, diese Tätigkeit schützt mich auch ein Stück weit davor, in eine Sackgasse zu geraten, in der ich mir mit fast 50 einbilde, noch ganz nah dran zu sein an dieser Zielgruppe. Und genau zu wissen, wie sie tickt – weil ich ja selbst mal Teenager war. Das ist eine Riesenfalle.

»Heute muss man als Künstler viel stärker um die Aufmerksamkeit der Leute kämpfen, als es noch 2010 der Fall war.«

Jonas:

Ist die Welt, in die Du deine Studentinnen und Studenten entlässt, heute eine andere als noch vor zehn Jahren?

Ronny:

Das ist sie ganz eindeutig. Die Möglichkeiten, die sich den jungen Leuten heute bieten, sind ganz andere, alleine weil es viel weniger Gatekeeper gibt als früher. Soll heißen: Wenn da vor zehn Jahren jemand saß, der einen nicht durchlassen wollte, hätte man gegen die Wand rennen können – es gab einfach kein Vorbeikommen. Diese Gatekeeper haben sich über die Jahre immer weiter aufgelöst oder wurden durchlässiger. Heute hat man als Kreativer rein theoretisch die Möglichkeit, vieles selbst zu erreichen. Es gibt für so gut wie alles technologische Lösungen und Plattformen, die erschwinglich sind und der eigenen Kreativität keine Schranken setzen. Der Nachteil an dieser Entwicklung ist allerdings, dass es dadurch viel mehr Konkurrenz gibt. Dementsprechend muss man heute als Künstler viel stärker um die Aufmerksamkeit der Leute kämpfen, als es noch 2010 der Fall war. Diese Beobachtung kann man übrigens in so gut wie allen Kreativbereichen machen.

»Wenn man fast dreißig Jahre in der Musikindustrie aktiv ist, hinterfragt man irgendwann nicht mehr alles.«

Jonas:

Bringen die Studierenden heute auch von Anfang an mehr Fähigkeiten mit als damals?

Ronny:

Das würde ich nicht sagen. Die Studentinnen und Studenten, die ich unterrichtet habe, waren schon immer sehr heterogen aufgestellt und haben auch schon immer die unterschiedlichsten Skills mitgebracht. Ich mag es übrigens auch ganz gerne, wenn ich selbst von diesen jungen Leuten gefordert werde. Ich denke da etwa an meine Erfahrung mit Master-Studierenden an der Popakademie. Wenn man wie ich fast dreißig Jahre in der Musikindustrie aktiv ist, hinterfragt man irgendwann nicht mehr alles und nimmt vieles für selbstverständlich. Aber wenn Leute da erst relativ frisch dazukommen, bringen sie eine andere Perspektive mit – und stellen Fragen, die man sich selbst seit Jahrzehnten nicht mehr gestellt hat. Und was die Studierenden an der ebam oder BIMM angeht, handelte es sich in der Regel um Menschen, die aus ganz anderen Berufszweigen oder direkt von der Schule kommen und zum ersten Mal in den Kreativbereich hineinschnuppern. Auch das finde ich sehr erfrischend.

»Meine Eltern wollten, dass etwas Ordentliches aus mir wird.«

Jonas:

In den frühen Neunzigern hast Du selbst eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und gleichzeitig als Produzent und DJ gearbeitet. Konntest Du dich nicht für eine Welt entscheiden?

Ronny (lacht):

Ich war nie wirklich daran interessiert, Banker zu werden, und hätte beruflich sehr gerne irgendetwas mit Musik gemacht. Aber zu meiner Zeit gab es einfach kein Studium, das dem entsprochen hätte. Ich hätte maximal Klavier studieren können, aber den Studiengang Musikbusiness gab es Anfang der Neunziger einfach nicht, auch keine Institution wie etwa die Popakademie in Mannheim. Meine Eltern wollten wie alle Eltern, dass etwas Ordentliches aus mir wird, und brachten diverse andere Studiengänge ins Gespräch. Da war von Mathematik über Pädagogik bis Medizin alles Mögliche dabei. Ich wollte aber unbedingt in die Musikindustrie. Warum sollte ich also sechs, sieben Jahre irgendetwas studieren, was ich gar nicht machen wollte? Für mich war Bankkaufmann deshalb interessant, weil die Ausbildung nur drei Jahre dauerte. Das konnte ich irgendwie runterrattern. Und es war für meine Familie akzeptabel, damit konnten sie leben.

Bei meinem Einstieg in die Musikindustrie stellte sich meine Ausbildung dann als echter Goldgriff heraus, weil diese Branche damals zwar sehr erfolgreich, aber oft – zumindest im wirtschaftlichen oder organisatorischen Sinne – extrem unprofessionell aufgestellt war. In meinen ersten Jahren dort habe ich fast ausschließlich mit Leuten gearbeitet, die noch nie in ihrem Leben einen klassischen Bürobetrieb mitgemacht, geschweige denn jemals in irgendeiner Form auf Zahlen geachtet hatten. So hat mir diese Ausbildung in meiner gesamten Karriere immer wieder geholfen, beide Welten zu vereinen: auf der einen Seite selbst Künstler zu sein und künstlerisch zu denken und auf der anderen Seite ein solides ökonomisches Verständnis zu haben. Das passt ja irgendwie auch ganz gut zu Patreon.

#ronnykrieger #patreon #vakuum #jonasmeyer #stevenluedtke #mypmagazine

Mehr von und über Patreon:

patreon.com

instagram.com/patreon

facebook.com/patreon

twitter.com/patreon

Interview & Text: Jonas Meyer

Fotos: Steven Luedtke

Liah Lou

Submission — Liah Lou

Privilegiert und gefährdet

Liah Lou studiert Chemie, arbeitet im Porno-Business und gehört wegen einer chronischen Erkrankung zur Corona-Risikogruppe. In ihrem Text erklärt sie, was die aktuelle Krise für ihre Branche bedeutet, warum sie die jüngsten Lockerungen kritisch sieht und was sie von der Protestkultur in Deutschland hält.

13. Mai 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Text & Fotos: Liah Lou

Ich bin Liah, lebe in Deutschland und gehöre zur COVID-19-Risikogruppe: Ich bin chronisch krank, nehme Immunsuppressiva und leide außerdem an einer Nierenkrankheit. Neben meinem Vollzeitstudium der Chemie arbeite ich in der Pornoindustrie – als Amateurdarstellerin, Webcam-Girl und Stripperin.

Wie blicke ich persönlich auf die aktuelle Situation? Die spürbarste Einschränkung erlebe ich in Bezug auf mein Studium. Prüfungen aus dem letzten Semester sind immer noch nicht terminiert und das nächste Semester findet komplett ohne Präsenzveranstaltungen statt. Da wir viel im Labor arbeiten und Praktika absolvieren, für die es keine Alternative gibt, wird die momentane Lage das Studium vieler Naturwissenschaftler verkomplizieren und verlängern.

»Die Webcam bietet den Leuten eine gewisse soziale Interaktion, die ihnen aufgrund der Isolation gerade fehlt.«

Viele meiner Kommilitonen setzt dieser Stillstand psychisch und finanziell unter Druck. Ich selbst habe aber kein wirkliches Problem damit, da ich durch meine Arbeit im Pornobusiness finanziell abgesichert bin. Das ist ein großes Privileg – nicht nur, weil ich von zu Hause arbeiten und mir die Zeit frei einteilen kann. Ich kann auch momentan keinen Rückgang der Umsätze beobachten, jedenfalls nicht in Bezug auf kostenpflichtige Videoclips und Webcam-Shows. Was meine Stripshows angeht, gibt es zurzeit natürlich keine Anfragen oder Buchungen, obwohl der Sommer normalerweise wegen der vielen Junggesellenabschiede unsere Hochsaison ist. Für die Kolleginnen, die das hauptberuflich machen, ist das ein großes Problem. Denn es bedeutet: keine Einnahmen.

Zu Beginn der Krise kursierte das Gerücht, dass die Pornoindustrie massive Umsatzsteigerungen habe. Das kann ich bestätigen, in den ersten zwei Wochen der Isolation lief es besonders gut. Der Grund dafür ist wahrscheinlich der, dass die Webcam den Leuten eine gewisse soziale Interaktion bietet, die ihnen aufgrund der Isolation gerade fehlt. Mittlerweile haben sich die Zahlen allerdings wieder eingependelt, auch weil allgemein eine große wirtschaftliche Unsicherheit herrscht und die Leute achtsamer mit ihrem Geld umgehen.

»Unsere vulnerable Gruppe profitiert von der Vorsicht und der Angst der Allgemeinheit.«

So sehr ich auch durch die Pornoindustrie auf der existenziellen Sonnenseite stehe, so sehr wirft die Corona-Krise einen Schatten auf meine restlichen Lebensbereiche. Während es durch die jüngsten Lockerungsmaßnahmen für einen Großteil der Bevölkerung Schritt für Schritt in Richtung Normalität geht, müssen wir Risikopatienten weiter Vorsichtsmaßnahmen treffen. Je mehr das Bewusstsein in der Bevölkerung für die immer noch bestehende Ansteckungsgefahr schwindet und je mehr Schutzvorkehrungen dadurch vernachlässigt werden, desto weniger können wir uns draußen frei bewegen.

Unsere vulnerable Gruppe profitiert von der Vorsicht – und gewissermaßen von der Angst – der Allgemeinheit. Aber sobald diese schwindet und die Leute draußen keine Schutzmaßnahmen mehr ergreifen, wird es zunehmend schwieriger für uns, einer Infektion zu entgehen. Ich kann und will mir eine Erkrankung an COVID-19 nicht leisten – auch nicht, wenn das Gesundheitssystem noch stabil ist. Mein Gefühl von Sicherheit wird erst dann wieder den ursprünglichen Status erreichen, wenn es eine geeignete Behandlung oder einen Impfstoff gibt.

»Ich werde den Campus dieses Jahr nicht mehr betreten. Und auch keine Stripshows anbieten.«

Ob mir das Angst macht? Ja. Ich habe mich ausreichend organisiert und komme kontaktlos an alles, was ich brauche. Ich habe Hunde, kann draußen spazieren, aber ich denke, dass ich den Campus dieses Jahr nicht mehr betreten werde. Auch werde ich keine Stripshows anbieten, nicht ins Fitnessstudio gehen, keinen Poledance-Unterricht besuchen, nicht mit Freunden essen gehen und mich auch nicht einfach mal in ein Café setzen. Corona bedeutet für mich eine Umstellung meines kompletten Lebens, und das für eine längere Zeit.

Was ich in Deutschland momentan erlebe, ist eine Art gezwungene Solidarität. Seitdem hier weitestgehend alle begriffen haben, wie ernst die Lage ist, hält man sich größtenteils an die Regeln. Positiv fällt mir auf, dass ein Land, das dafür bekannt ist, von Anfang bis Ende durchbürokratisiert zu sein, sich etwas entspannt. Ämter sind momentan nachsichtiger mit Fristen und Anträgen, die Menschen sind gestresst, aber freundlicher. Die Medien zeigen täglich Fälle von Familien bis hin zu ganzen Branchen, die existenzbedroht sind, und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft wächst ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch, der uns gerade begegnet, momentan in einer schwierigen Lage sein könnte.

»Eine Frage, die die Bürger momentan am meisten bewegt, sei, ob man jetzt langsam mal den Sommerurlaub buchen könne.«

Ich muss zugeben, dass mir gerade kein Land einfällt, in dem ich mich momentan sicherer fühlen würde als in Deutschland. Ich bin stolz darauf, wie unsere Regierung die aktuelle Lage meistert, und ich vertraue ihr. Gleichzeitig zeichnen sich für mich gerade gewisse Charakteristika unserer Gesellschaft ab. Für mein Empfinden sind die Deutschen sehr bequem und an ihre Komfortzone gewöhnt. Obwohl in unseren Nachbarländern dramatische Zustände herrschen und wir mit vergleichsweise sanften Maßnahmen konfrontiert sind, klagen Bürger ihre Grundrechte ein. Bereits nach wenigen Wochen liegt eine enorme Ungeduld in der Luft. Eine Frage, die laut der Mitarbeiterin einer Corona-Hotline die Bürger momentan am meisten bewegt, sei, ob man jetzt langsam mal den Sommerurlaub buchen könne.

Mir fällt auf, dass man in den Medien ständig Horrorszenarien aus dem Ausland sieht. Etwa Kühllaster voller Leichen in den USA. Oder Militärfahrzeuge, die die Toten in Italien abtransportieren. Kilometerlange Staus von Krankenwagen vor Kliniken in Russland. Wir sehen Bürgeraufstände in Südamerika, Menschen, die von Beamten angegriffen werden, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre halten. Surreale Szenarien, aber nichts derart aus Deutschland. Wir sehen keine Särge, die Verstorbenen erscheinen nur als Zahl in der Statistik. Wir erfahren keine Details, kein Angehöriger kommt zu Wort. Wir sehen keine Bestattungen oder hören von überfüllten Krematorien. Was sich hinter den Toren deutscher Kliniken teilweise abspielt, erfährt man höchstens durch die sozialen Medien oder über Bekannte. Auf Twitter ergreifen Pflegepersonal, Ärzte und Angehörige das Wort. Eine Polizistin schreibt, sie habe in den letzten drei Schichten sechs erstickte Leichen gesehen und sei nervlich am Ende.

»Es fühlt sich an, als könne man uns Deutschen den Ernst der Lage nicht so richtig zumuten.«

Mir scheint es, als versuche man hier einen Balanceakt: Horrorszenarien aus dem Ausland, die uns warnen und neben denen die Situation im eigenen Land beschwichtigend und fast idyllisch wirkt. Es fühlt sich an, als könne man uns Deutschen den Ernst der Lage nicht so richtig zumuten. Wenn man mal die Großstädte Berlin, Köln und Hamburg ausklammert, dann halte ich den durchschnittlichen deutschen Bürger für anpassungsunfähig und skeptisch gegenüber jeglicher Veränderung.

Man kann es uns auch nicht verübeln, denn wir werden in so ein System hineingeboren. Alles ist hier durchstrukturiert, man weiß immer, mit welchem Anliegen man wo hinmuss. Manchmal ist die Penibilität der deutschen Bürokratie fast schon lächerlich. Was für manch einen freieren Geist einschränkend oder lästig erscheint, gibt anderen Menschen Sicherheit und Vertrauen. Und genau genommen ist es auch diese Ordnung, die die besten Voraussetzungen schafft, um so glimpflich wie möglich durch solche Zeiten zu kommen. Und das tun wir momentan.

»Vielleicht birgt diese Krise ja die Chance, dass wir wieder etwas mehr von dem begreifen, was wir sind.«

Vielleicht birgt diese Krise ja die Chance, dass wir wieder etwas mehr von dem begreifen, was wir sind: Individuen in einer Gemeinschaft, einzelne Teile eines großen Ganzen. Und das große Ganze brauchen wir. Wir müssen mitfühlen, aufeinander achten und mit uns selbst auch die Gemeinschaft schützen. Schwachstellen verschiedenster Systeme klaffen gerade wie offene Wunden und nun liegt es an uns allen, diese Wunden richtig zu schließen.

Vielleicht kann sich etwas in der Grundhaltung, mit der wir anderen Menschen in unserem Alltag begegnen, nachhaltig ändern. Vielleicht können wir auch in Zukunft etwas von dieser erhöhten Hilfsbereitschaft behalten und unser zugewonnenes Gemeinschaftsgefühl nicht wieder schwinden lassen. Vielleicht lernen wir, wieder etwas dankbarer zu sein, und nehmen den Wohlstand und die Sicherheit um uns herum mit mehr Achtsamkeit wahr.

Was mich betrifft, ist genau dieser Aspekt auch jener, der mein Leben mittelfristig bestimmt. Solange keine adäquate Behandlung möglich ist, gibt es immer noch die Vulnerablen unter uns. Wie lange werden die „anderen“ die freiwilligen Maßnahmen aus Solidarität zu uns einhalten? Ab wann wird die eigene Komfortzone dem Schutz der Risikopatienten vorgezogen?

Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass der Gemeinschaftsgedanke bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs anhält. Mindestens. Besser wäre, wenn er noch viel, viel länger anhalten würde und wir irgendwann unseren Frieden mit dieser Krise machen könnten.

#vakuum #liahlou #mypmagazine

Mehr von und über Liah Lou:

Jonas Höschl & Anna Hofmann

Editorial — Jonas Höschl & Anna Hofmann

Team Teller

In einem Sommer vor »Social Distancing« besuchte Jonas Höschl zusammen mit seiner Klasse für Fotografie deren Professor Juergen Teller in London. Sie spielten viel Fußball und fotografierten sich dabei. Zu dem kleinen Editorial, das damals entstand, hat Jonas‘ ehemalige Kommilitonin und Autorin Anna Hofmann nun nachträglich eine Kurzgeschichte verfasst.

4. Mai 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Fotografie: Jonas Höschl, Text: Anna Hofmann

»In jeder Landschaft bildet sich eine Glocke um uns, die uns behütet vor dem, was uns nachts nicht schlafen lässt.«

Während diese Einsamkeit mich fast umzubringen droht, versuche ich, das Wichtige nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei streiten sich zwei größere Punkte in meinem Kopf: Ist das Wesentliche das, was es noch zu tun gibt, oder viel eher die Erinnerung an Tage, an denen wir mit unseren Fahrrädern zur Wiese gefahren sind? Als du irrsinnig schnell gefahren bist, weil du den Weg besser kennst als ich. Das macht mir nichts aus, ich weiß, dass du nur schnell fährst, wenn es dir gut geht. Und wenn wir ankommen, lassen wir unsere Räder ins Gras fallen. Du breitest dann das große Tuch aus und scherzt darüber, wann wir es zuletzt benutzt haben. Weißt du noch, als das Brandloch entstanden ist?

Wir lachen und suchen nach der Stelle, rechts unten in der Ecke. Durch das Loch haben sich ein paar Grashalme gedrängt, ich stelle die Weinflasche darauf, damit das Tuch nicht wegweht. Als wir uns setzen, fällt mir das Geräusch auf: Ein gigantisches Brummen um uns herum, es klingt eher technisch und sehr aufgeregt.

In jeder Landschaft, in die wir beide uns setzen, bildet sich eine Glocke um uns, die uns vom Alltag abschirmt, die uns behütet vor dem, was uns nachts nicht schlafen lässt.

»Wann haben wir beschlossen, Freundinnen zu werden?«

Ich vergesse dann darüber nachzudenken, dass alles den Bach ‘runtergeht, dass ich mit der Miete im Verzug bin und noch einkaufen gehen muss. Und manchmal vergesse ich auch, wann der Todestag meiner Mutter ist. Du stehst auf und imitierst jemanden, das bringt mich jedes Mal so sehr zum Lachen, dass ich Bauchschmerzen bekomme.

Wenn ich dich beobachte, fällt mir auf, wie zerbrechlich du wirkst und wie wenig das deinem unzerstörbaren Willen entspricht. Hast du dir etwas in den Kopf gesetzt, wird es auch so. Du bist ein kleines Naturgesetz und ich stehe oft mit Staunen daneben, wenn du alles um dich herum in Bewegung bringst.

Wann haben wir beschlossen, Freundinnen zu werden? Ich kann mich nicht an den Zeitpunkt erinnern, es scheint schon immer so zu sein. Legst du deine Stirn in Falten und siehst konzentriert auf deine Hände, weiß ich, es braucht nicht mehr lange, dann entsteht eine Idee in deinem Kopf, dann erschaffst du etwas Neues.

»Es fühlt sich ungut an, im freien Fall nach deiner Hand zu greifen, ich habe Sorge, ich ziehe dich mit.«

Ich denke an alle Träumereien, die wir uns bis jetzt ausgemalt haben. Viele haben wir vergessen, die meisten verworfen und verschoben, aber wir sind immer dort angekommen, wo wir, seit wir sehr jung waren, hinwollten. Manchmal wirst du dir unsicher und manchmal schwanke ich auch. Dann fühlt es sich ungut an, im freien Fall nach deiner Hand zu greifen, ich habe Sorge, ich ziehe dich mit.

Wir haben einander, sagst du dann immer und ich sage, ja, haben wir. Wenn ich jetzt daran denke, beugt sich dieser Unmut ein bisschen dem warmen Gefühl in meiner Magengegend und ich seufze.

#vakuum #jonashoeschl #annahofmann #juergenteller #teamteller #mypmagazine

Fotografie: Jonas Höschl

Text: Anna Hofmann

Vacuum Around The World – Nathan, Nidaa & Waleed

Submission — Nathan, Nidaa & Waleed

Vacuum Around The World (Pt. II)

How has life changed lately in Ireland, Bahrain or Kuwait? A couple of individuals from all around the globe tell us about their opinion, fears, and philosophy on how to handle the change we endure due to this historic pandemic. To accompany their thoughts, we show a series of pictures by Spanish artist JR Korpa.

30. April 2020 — MYP N° 29 »Vacuum« — Artwork: JR Korpa

Nathan, Ireland

It’s not often in my life that I have truly felt like I am one of the lucky ones. I mean, I knew I was lucky in the sense that I grew up during the Celtic Tiger in Ireland when the economy was flourishing. I had a good education, I’m healthy, I have a supportive family and all of that. But since this pandemic hit the world and we have all been forced to ‘cocoon’ in our own homes indefinitely, I have felt what it really means to be lucky.

I came back to Ireland on the 15th of March after being in Hungary and before that, I was in my flat in London. I passed through 3 major airports in 4 days before coming back home and somehow managed to avoid picking up the virus. However, just when I came back everything was starting to go into lock down and I decided rather than be in London among the chaos, I would stay. So, I am currently living in my family home with my parents, 2 brothers and my sister in the countryside in Ireland.

»A worthwhile investment provided you don’t live on the fifteenth floor of an apartment block in Kreuzberg.«

We have a lot of space here. The house is situated on the Royal Canal in Mullingar. It has plenty of room for the six of us not to feel on top of one of another and most importantly; there is a piano and a garden. My brothers and I have spent much of our time in isolation playing ‘spike ball’ — a game consisting of a small trampoline, a little ball and two teams who bounce the ball off the trampoline against each other to score points. It’s a lot of fun and you can get it on Amazon for about €70 — a worthwhile investment provided you don’t live on the fifteenth floor of an apartment block in Kreuzberg.

I am proud to say that Ireland was one of the first countries to take heed of how real this situation was. When I arrived home, unlike in the U.K., all the schools had already closed and nearly all the pubs were shut. I remember the first few days watching videos of Londoners jumping over one another and losing their heads over toilet roll and nappies… Thankfully, I escaped the city just in time.

»This strange departure from society has allowed us some much-needed time to reassess our values.«

Right now, I think our country is very much united, more than it has been in a long time. I get a strong sense of togetherness from calls in to the radio and the streams of supportive chat threads on Facebook and Twitter. There have been initiatives coming from people all over the country to stand behind our frontline workers. Friends of mine set up a charity called ‘Ireland’s Call’ with all proceeds coming from public crowdfunding to pay for flights to bring Irish doctors and nurses back home to help on the frontline. Musicians, comedians and performers from all over the country (and across the world) have taken to doing online performances in order to raise money for charities such as ‘Alone.ie’ in order to help provide care and support for the elderly — even while their own revenue streams have been almost completely wiped out.

This solidarity has given me a new belief in people. We live in quite an egotistical world and this strange departure from society has allowed us some much-needed time to reassess our values, both as individuals and as communities, and focus on what really matters most. It is something of a spiritual awakening for me and I hope that when we come out the other side, we shall go forward with the same mentality. To quote from Thoreau, “We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical means but by an infinite expectation of the dawn.”

In November 2017, we had the pleasure to meet Nathan for an extensive interview and photoshoot. Check it out here.

Nidaa, Bahrain

This is Nidaa Ali from Bahrain, a mother of two kids. Since this pandemic has started, it has been a total change in my daily routine since the beginning of March 2020. Most of the people in my country were not taking this matter seriously until mid of March when the government announced several instructions that could affect our lives.

I am full time with my family; I have to teach my son, which is very challenging, as I have to convince him that I am taking the role of his teacher and not of his mom. It will all depend on his mood as he just turned six in March. It was not very exciting for him to cancel his birthday party and just have a small birthday cake with parents and his sister, yet he enjoyed it.

»The whole atmosphere of Ramadan is different now.«

Many people in the community are concerned as the holy month of Ramadan will start by the end of April. In Ramadan normally all Muslims break their fast by the sunset. During the day food preparations are going on for a variety of special dishes. Now with the current situation, almost the three meals are prepared at home and most of the families are avoiding the orders from restaurants, this I think will make people a bit less interested or tired of cooking in Ramadan. In addition, Ramadan is famous for gatherings for daily breakfast and Sahoor or Ghabga (the last meal before fasting). This will most likely also disappear, which means that the whole atmosphere of Ramadan is different.

I try to keep my kids busy during the day by involving them in different activities like cooking, gardening, or washing the car. I focus to make them and myself physically active as we go cycling or walking almost every day only in our compound. Some people spent some extra money to have some joy in quarantine like buying a new BBQ kit or toys etc.

»There are people who stay in total isolation while others are worried about their summer vacation.«

It is just a coincidence that I stopped working at the beginning of March, but COVID-19 will definitely delay my return to work. Few of my relatives who also work in GCC or nearby countries are struggling to be on duty as all international transports are suspended. With all of what’s happening, people have shown different reactions. There are people who are really scared of this virus and stay in total isolation while others are worried about their summer vacation.

Many people I know like my auntie are very optimistic and very sure that this is a temporary situation and it will take some time to go away. I am personally still enjoying this challenge of keeping myself and my family healthy and fit. I enjoy spending more time with my kids and my husband, I enjoy cooking, watching new movies, and exercising. I am also very delighted to see the flowers growing in my garden every day.

Waleed, Kuwait

Kuwait’s response towards the coronavirus outbreak was one of the fastest and most effective, considering it was one of the earlier countries to face the epidemic. The Kuwaiti government took important measures to try to control the outbreak like suspending school from kindergarten to university levels on the first of March along with suspending all commercial flights on the 13th of March which caused the nation to be on lockdown. This was very vital, considering a high percentage of the infected people arriving from other countries. As the days went by, the number of cases kept increasing which prompted the government to issue a partial lockdown on all citizens and expatriates in Kuwait with strict instructions for everyone not to go out unless it is absolutely necessary.

Everyone can cope differently during quarantine time. It can be a bit difficult for extroverts like me since we are used to going out all the time and socializing. On the contrary, it’s getting me closer to my family as we are spending all our free time together. It is also giving me more free time to do things I enjoy, for example, cooking, reading, and watching my favourite shows. The days feel longer, considering that the lockdown starts from 5:00 PM every day, which means that all the usual daily activities are going to be a “staying-at-home activity.” To make it clearer, our quarantine in Kuwait is like every other country, it depends on how creative you are to spend your time at home.

»My parents left Kuwait a month before the outbreak, and now they are unable to return.«

Even though cancelling all flights to and from Kuwait aided in preventing the virus from spreading drastically, it was unfortunate for me because my parents left the country a month before the outbreak, and now they are unable to return to Kuwait. This crisis has affected everyone around the globe.

In my opinion, what Kuwait is doing is great; however, in order to prevent the number of cases each day from increasing rapidly, the authorities should implement penalties to all the private companies that did not close down to avoid unnecessary human contact, taking into account that some people might be carrying the virus but are asymptomatic. Since I am one of the people who are forced to go to work on a daily basis, I am dealing with all of the employees who are bringing cars from the customers‘ houses. This activity is putting us at the stake of getting infected from other people’s vehicles since even taking precautions will not be enough to prevent this disease from spreading to other people in the working environment.

»So many are providing their full capacities for the required efforts to support the people who are in the need of help.«

Some cities are fully locked, no one is allowed in or out. This is mandatory to prevent the spread of the infections. I believe that what Jordan did as a country — among plenty of other countries like Bahrain and Italy — by implementing the full lockdown on the whole country, has shown great results compared to what is happening to other countries. That has reduced the number of affected people to double digits per day instead of reaching the phase of having three-digits infected cases. Nothing that some of those countries who started the lockdown at the beginning of the virus spread like Jordan, now they are facing some days without registering any cases at all.

I’m supporting and trying to understand that there are plenty of factors which need to be taken into consideration before going all out. But if the lives of the people are at stake, rushing into taking such a decision will be for the sake of the country and its people.

Last but not least I would like to mention and praise the great efforts and initiatives of all of the private and governmental sectors to fight against that virus since the police, the army, the doctors, the engineers, etc. are providing their full capacities for the required efforts to support the people who are in the need of help.

#isolation #coronavirus #ireland #bahrein #kuwait #vacuum #mypmagazine #jrkorpa

Artwork: JR Korpa

Children

Interview — Children

Zum Glück zu zweit

Steffi Frech und Laura Daede haben sich nicht nur als beste Freundinnen gefunden, sondern auch eine gemeinsame Band gegründet: Children. Im Interview erzählen die beiden, wie sie als Künstlerinnen durch die Corona-Monate kommen und wie sich Karriere und Seelenverwandtschaft verbinden lassen.

25. April 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Katharina Weiß, Fotos: Frederike van der Straeten

Die Geschichte von Steffi Frech und Laura Daede beginnt im kleinen Örtchen Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Zumindest theoretisch. Denn auch wenn beide dort ihre Kindheit und Jugend verbrachten, hatten sie nie so wahnsinnig viel miteinander zu tun.

Dass aus der Geschichte eine gemeinsame und sogar kreative wurde, dazu brauchte es erst einen Umzug – und zwar nach Berlin. Hier wurden die beiden Frauen zu besten Freundinnen, hier machen sie gemeinsam Musik. Der Name ihrer Band: Children. Ende Januar ist ihre neue Platte „HYPE“ erschienen, auf der die Musikerinnen ein Gefühl von unbesiegbarer Jugend und melancholischer Lebensfreude zelebrieren.

Die Mädels selbst sehen übrigens aus, wie sie klingen: nach einem endlosen Roadtrip, bei dem die Retro-Jeansjacke immer zum Panorama passt – egal, ob man zusammen über einen kalifornischen Highway oder durch die ostdeutsche Pampa heizt. Ein Gespräch über eine kreative Freundschaft, die Beruf und Berufung verbindet und zwei Menschen dazu bringt, die eigenen Grenzen zu überwinden. Auch oder gerade in Zeiten wie diesen.

»Wir sind zum Glück nur zu zweit. Und die Band ist wie Familie.«

Katharina:

Seht Ihr euch während der Isolationszeit? Oder müsst Ihr getrennt auf das Ende der Kontaktbeschränkungen warten?

Laura:

Wir haben vor Beginn der Isolationszeit für unsere Tour geprobt und uns die ganze Zeit gesehen – und sehen uns deshalb auch jetzt. Wir sind ja zum Glück nur zu zweit. Und die Band ist wie Familie. Wir spazieren auf dem Tempelhofer Feld und hängen in unserem Studio in Neukölln ab.

Katharina:

Wie geht Ihr damit um, dass Ihr diesen Sommer nicht wie geplant mit Eurem neuen Album auf Tour gehen könnt?

Laura:

Das ist natürlich total schade, aber wir versuchen jetzt einfach, an die Zukunft zu denken. Wir haben gerade Zeit und Energie für neue Musik und neue Videos, die eh in Planung waren. Das kommt jetzt alles früher als erwartet. Die Termine, die ausgefallen sind, planen wir auf jeden Fall nachzuholen. So haben alle, die die Tour verpasst haben, wieder eine Chance, uns live auf der Bühne zu sehen.

»Dass mich die Krise und die Gefühle in dieser Zeit momentan besonders inspirieren, kann ich nicht sagen.«

Katharina:

Habt Ihr durch die Krise neues kreatives Potenzial entdeckt?

Laura:

Das Potenzial steckt für mich gerade in der zusätzlichen Zeit, die man hat, und darin, sich besser fokussieren zu können. Es laufen nicht hundert Projekte gleichzeitig, sondern alles ist irgendwie on hold. Dass mich die Krise und die Gefühle in dieser Zeit momentan besonders inspirieren, kann ich nicht sagen. Vielleicht kommt das später in der Retrospektive, aber vielleicht auch nicht.

Steffi:

Für mich ist es auch eher nur die Zeit, die mich inspiriert, um Ideen kommen zu lassen. Aber ohne Corona wär‘ trotzdem geiler.

»Die Szene wird das überleben. Sie wird sich zwar verändern und vielleicht auch erneuern, aber totzukriegen ist sie nicht.«

Katharina:

Was habt Ihr in den letzten Wochen über Euch selbst gelernt?

Steffi:

Dass ich zu sehr gehuzzelt bin und dass Pausen ohne Reue auch mal okay sind.

Laura:

Dass ich Parmigiana di Melanzane kochen kann und dass zu viele Zoom-Meetings auch anstrengend sein können.

Katharina:

Was sagt Euer Gefühl: Wird die Berliner Kunst- und Kulturszene den ausgefallenen Sommer überleben?

Laura:

Es wird bestimmt für einige kleine, neue Läden oder Clubs sehr schwierig werden. Ich hoffe einfach sehr, dass es da genug finanziellen Support für all diejenigen gibt, die ihn benötigen. Initiativen wie United We Stream versuchen ja, Unterstützung – auch finanziell – aus der Community selbst zu generieren, um nicht auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Dennoch wird die Szene das überleben. Sie wird sich zwar verändern und vielleicht auch erneuern, aber totzukriegen ist sie nicht.

»Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich die Dinge ständig verändern.«

Katharina:

Wie empfindet Ihr grundsätzlich dieses Vakuum, in dem sich gerade die ganze Welt zu befinden scheint?

Steffi:

Ich denke, es wird definitiv etwas verändern, was vorher eh schon im Orbit geschwebt ist. Die Digitalisierung schreitet voran und hält Einzug in unsere Leben wie nie zuvor. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich die Dinge ständig verändern. Die Herausforderung wird es dabei sein, in Frieden und im Einklang mit unserem Planeten vieles neu auszuloten: die digitale und analoge Welt zum Beispiel. Oder die Machtverhältnisse auf der Erde. Oder die ewige Frage nach Geld oder Liebe. Das alles ist aber irgendwie auch gar nicht so neu. Ich persönlich sehe gerade die Chance, dass in allen Bereichen – ob Kultur, Politik oder Wirtschaft – noch viel mehr Frauen und andere Gruppen sichtbar werden, deren spezifische Perspektiven und Probleme bisher viel zu wenig gehört wurden. Die Zeit ist mehr als reif.

Laura:

Ich glaube, die Wahrnehmung der Krise hängt sehr von der eigenen Lebenswelt ab. Viele Leute in sogenannten systemrelevanten Berufen fühlen wahrscheinlich gerade kein Vakuum in ihrem Leben, sondern eher Überlastung. In meinem persönlichen Umfeld habe ich das Gefühl, dass dieses Vakuum von Arbeit oder im sozialen Bereich ziemlich schnell aufgefüllt wurde. Die Leute kommunizieren digital und suchen sich einen Sinn oder eine Beschäftigung im Leben, egal, ob sie dafür bezahlt werden oder nicht. Es gibt kein echtes Vakuum – und diese Erkenntnis bietet vielleicht auch die Chance auf neue gesellschaftliche Modelle, etwa das bedingungslose Grundeinkommen. Darüber hinaus finde ich es etwas besorgniserregend, wie die Verunsicherung der Stunde genutzt wurde, um in manchen Bundesländern Bewegungsfreiheit und Bürgerrechte ziemlich massiv einzuschränken. Ich hoffe, dass die Menschen weiterhin die Möglichkeit haben, ihren eigenen Verstand einzusetzen.

»Wenn man aus der Provinz kommt, hat man Respekt vor den Gefahren der Stadt.«

Katharina:

Ihr beide seid im kleinen Neustrelitz aufgewachsen. Wie stark ist Eure Freundschaft davon geprägt, dass Ihr damals recht ähnliche Erfahrungen beim Erwachsenwerden gemacht habt?

Laura:

Sehr. Ich kenne Steffi gefühlt mein ganzes Leben. Und auch wenn wir früher gar nicht so eng befreundet waren, haben wir immer grob mitbekommen, was im Leben der jeweils anderen abging.

Steffi:

Wir haben beide früh Musik gemacht und hatten zum Beispiel unsere eigenen Schülerbands. Ich fand Laura damals schon ziemlich cool. In Neustrelitz war nicht viel los, man musste sich überlegen, wie man die Zeit totschlägt. Und so kamen wir zur Musik.

Laura:

Und dann sind wir beide zum Studium nach Berlin gezogen. Wenn man aus der Provinz kommt, hat man natürlich Respekt vor den Gefahren der Stadt. Aber der Reiz war größer. Für uns beide gab es keine Alternative zu Berlin.

»Wir manifestieren unsere Freundschaft in etwas, das sich andere Menschen anhören können.«

Katharina:

Hat für Euch – durch die Distanz zur Familie – der Begriff Freundschaft eine andere Bedeutung erhalten?

Laura:

Wir haben gelernt, dass man viele Menschen gleichermaßen innig lieben kann, ohne mit ihnen allen verwandt zu sein.

Steffi:

Wir beide haben in Berlin wahnsinnig spannende Freundschaften geschlossen und neue Facetten an diesem Konzept kennengelernt. Laura und ich manifestieren unsere Freundschaft in etwas, das sich andere Menschen anhören können. Da unsere Freundschaft auch einen ungewöhnlichen, nämlich geschäftlich-beruflichen Aspekt hat, müssen wir auch speziellere Entscheidungen miteinander treffen.

»Es wird mir immer wichtiger, eine emotionale Bindung zu den Personen zu haben, die mein Berufsleben prägen.«

Katharina:

Kennt Ihr den Begriff „Work Wife“?

Laura und Steffi schütteln den Kopf.

Katharina:

„Work Wife“ bezieht sich auf eine Kollegin, mit der man eine besondere Beziehung unterhält, die einer eingespielten Ehe gleicht.

Laura:

Ja, dann ist Steffi meine „Work Wife“.

Steffi:

Wir verbringen soviel Zeit mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Deshalb wird es mir immer wichtiger, eine emotionale Bindung zu den Personen zu haben, die mein Berufsleben prägen. Das macht natürlich auch einige Dinge schwieriger. Aber es funktioniert für mich einfach besser, wenn Arbeitsprozesse durch Nähe und Vertrauen begleitet werden. So kann ich auch als Künstlerin viel mehr ich selbst sein.

»Wir können uns gegenseitig eine gute Balance aus Freiraum und Verbundenheit schenken.«

Katharina:

Wie stark sind Eure Leben miteinander verwoben? Wohnt Ihr zum Beispiel auch zusammen?

Laura:

Wir sehen uns fast jeden Tag. Aber zusammen wohnen wäre dann vermutlich der eine Schritt zu viel.

Steffi:

Aber auf Tour lieben wir es, uns ein Zimmer zu teilen. Wir können uns gegenseitig eine gute Balance aus Freiraum und Verbundenheit schenken.

»Wie macht man eigentlich mit Freunden Schluss?«

Katharina:

Welche Entscheidung war bisher die härteste für Eure Freundschaft und die gemeinsame Karriere?

Laura:

Wir haben zusammen mit einem Gitarristen die Band gegründet und mussten in der Entstehung des zweiten Albums dann beschließen, zu zweit weiterzumachen. Nicht nur, weil wir die Texte schreiben und singen. Sondern auch, weil wir unser Gesicht hinhalten, anders dahinterstehen und unsere Perspektive voll einbringen wollen. Das war eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung.

Steffi:

Für Freundschaften gibt es kaum Vorbildmodelle, wie eine gute Trennung ablaufen soll. Wie macht man eigentlich mit Freunden Schluss? Diese Frage beschäftigt mich noch immer.

Katharina:

Gibt Euch das Auftreten im Duo eine gewisse Sicherheit? Weil man quasi immer eine Verbündete gegen die Welt im Schlepptau hat?

Laura:

Wir sind Partners in crime und pushen uns gegenseitig über die eigenen Grenzen. Alleine hätte ich das alles nicht gemacht oder geschafft.

Steffi:

Geht mir genauso. Wir ergänzen uns einfach gut.

»Wenn ich zögerlich werde, dann schubst Du mich zum nächsten Schritt.«

Katharina:

Für welche professionellen Qualitäten schätzt Ihr die jeweils andere?

Laura (zu Steffi):

Wenn ich zögerlich werde, dann schubst Du mich zum nächsten Schritt. Und im kreativen Arbeiten bist Du die Emotionalere von uns beiden. Unsere Musik gewinnt dadurch, dass Du diese gefühlsbetonte Seite von Dir mehr zeigen kannst.

Steffi (zu Laura):

Dafür bringst Du mich in anderen Aspekten nach vorne, etwa wenn ich ins Stocken gerate. Und natürlich bewundere ich, dass Du so viele Instrumente spielst und in der Produktion die Analytischere bist.

Katharina:

Eure Videos zum neuen Album sind sinnlich und gleichzeitig klar. Die Ästhetik erinnert mich an Filme wie „Lady Bird“ von Greta Gerwig oder „Call me by your name“ von Luca Guadagnino. Wenn man einen ähnlich schwärmerischen Tag mit den zwei Frauen verbringen würde, die hinter der Band Children stehen, wie würde dieser aussehen?

Laura:

In einer intimen Bar zu Guilty-Pleasure-Songs tanzen. Ich hätte vielleicht einen Negroni Sbagliato in der Hand.

Steffi:

Ich würde einen Aperol Spritz trinken. Und am nächsten Tag schlafen wir aus und gehen zu einem extravaganten Frühstück und danach ins Studio. Uns all unsere Freundinnen und Freunde wären dabei, die nächste Idee bereits am austüfteln.

Amerkung der Red.: Das Gespräch fand Anfang März 2020 in den Berliner Räumlichkeiten von Grönland Records statt und wurde Mitte April inhaltlich ergänzt.

Children auf Tour 2020:

01.12. Groovestation, Dresden

02.12. Rosenkeller, Jena

10.12. 806qm, Darmstadt

11.12. Uebel & Gefährlich, Hamburg

12.12. Hanse Song Festival, Stade

13.12. Wohnzimmerkonzert, Magdeburg

20.12. Kantine am Berghain, Berlin

#children #vakuum #katharinaweiss #mypmagazine

Mehr von und über Children:

groenland.com/artist/children

instagram.com/childrenchildren

facebook.com/childrenchildren

Interview & Text: Katharina Weiß

Fotografie: Frederike van der Straeten

Vacuum Around The World – Sara, Ronit & Antoine

Submission — Sara, Ronit & Antoine

Vacuum Around The World (Pt. I)

How has life changed lately in Jordan, India or France? A couple of individuals from all around the globe tell us about their opinion, fears, and philosophy on how to handle the change we endure due to this historic pandemic. Accompanying this we show a series of pictures by Spanish artist JR Korpa.

21. April 2020 — MYP N° 29 »Vacuum« — Artwork: JR Korpa

Sara, Jordan

In late 2013 I visited my paternal grandmother in Toulkarm, Palestine. She was, at that time, in her nineties and lived a life stripped off any modern-day technologies. The only piece of sophisticated technology she owned was her fridge which had a small number of fresh ingredients, enough to make a hot meal for a day or two.

I wanted to get away from the constant state of connectedness, knowing everything that was happening at all times. Knowing where everyone was, what they were eating, what they were listening to. Every thought was on display for me to view and soak in.

I asked my grandmother one day: “Teta, don’t you get bored? Don’t you want to know about what’s happening in the world?”

“No,” she answered, “I am not bored, I am lonely sometimes, but I’ve seen enough from this world. I have less to worry about now. I accept and deal with what comes when it comes. I do not need to foresee it.” Back then, I thought this was foolish. Of course, we need to know what’s happening at all times, we need to plan and work and progress. We need to compete and fight for what is ours. How can we do that blindly?

»I could see the pandemic catching up like an enemy running after my dreams.«

In 2018, four years after my grandmother had died, I got married to the love of my life and moved to Saudi Arabia. For me as a woman who used to have little to no restrictions on my life, the culture shock was a punch in the stomach. On my first day in the city of Jeddah, I realized how much I had to get used to. My residency was linked to my husband’s. I was issued a card that had the following inscription: “Wife to” and then my husband’s name. At the bottom, there was an additional line saying, “not allowed to work.” That’s what I was suddenly reduced to. I was angry, bitter and helpless. A fire was burning inside of me for a whole year. One day I erupted, and I decided to change my life. I needed a place to thrive. After a year of applications and paperwork, my husband and I were ready to move to Toronto, Canada for a new life—a fresh start and somewhere I could call home. My dream was created, and it was a beautiful pool of opportunity and excitement. I was ready to jump in.

In February 2020 I traveled to see my mother in Amman, Jordan to spend two months with her before my husband and I permanently move to Canada. I spent the first three weeks with a knot in my stomach. I was reading the news and could see the pandemic catching up like an enemy running after my dreams, and it was closing in.

»I am still fragile. And I am still in danger.«

I am writing this now with heaviness. The pandemic caught up to my dream. It broke it and gave it back to me to reconstruct. So, like most people in the world, I am faced with unexpected free time and a sense of uncertainty. I fill it with the most popular activities; yoga, meditation, over-eating, binging on series and self-improvement talks—which seem to keep the underlying sense of insecurity at bay for most of the day. Yet, every evening at 6 p.m., the emergency sirens sound. It is a loud reminder that—no matter how much yoga, meditation or prayer I do—I am still fragile. And I am still in danger.

The current time I am spending at my mother’s home has been a quiet reminder of the time I spent at my grandmother’s in 2013. There is a sense of calmness and a slower pace that brings me back to myself. Yet, it is interlaced with a global sense of sadness for those who are suffering.

»We are all waiting for this in-between state to end, so we can move to a better place.«

In my religion, Islam, some believe that when people die, their souls travel to an in-between space called Barzakh. Or what some call limbo. When souls reach Barzakh, they are shown their place in either heaven or hell. So, those who were good during their time on earth spend their time in Barzakh in bliss and enjoy their in-between state knowing they will be in a better place soon. I feel as though we are all in Barzakh. We have shed the lives we once had before COVID-19 and we are all waiting for this in-between state to end, so we can move to a better place.

Being in the unknown is scary. But I keep my grandmothers’ words close: “I accept and deal with what comes when it comes. I do not need to foresee it.”

Ronit, India

I am currently staying in my hometown Dehradun, Uttarakhand with my family. I feel I made the right choice of coming to Dehradun from Mumbai as I’ll get to be with family in these hard times. I feel the lockdown in India should have taken place much earlier in order to control the situation as information from worldly organizations like WHO had been passed to everyone in a recurring manner.

People were initially taking it casually which lead to an increased number of coronavirus cases. According to mygov.in, there are more than 14.000 active cases in India, leaving many anonymous cases yet to be discovered.

In a country like India, hierarchy is something that has persisted for long which further generates opinion differentiation between castes, status, rich and poor. Considering the population i.e. approximately 1.4 billion, which is further divided by interim factors like status and religion, following one protocol and handing over authentic information becomes a little grinding and hence, the present scenario could have been estimated on an authoritative level so as to take effective measures actively.

»In India, the majority of people blindly follow the leaders.«

India is a democratic nation; it ranges from central government to state government to district government to communities to groups and to individuals. I think the political leaders in India have a massive following and the majority of people blindly follow the leaders. The leaders need to understand the value of their word and their responsibilities respectively. They need to be well aware of the consequences that will follow.

India, in my opinion, is an emotion-driven and cinema-influenced country. People have preconceived notions about things which leads them to follow binary thinking. This eliminates the power of imagination that all of us have as humans.

One of the most noticeable updates that are being provided to us is about religious events that were held in the past days. Apparently, it has become a hot topic which has led to a spread of hatred and negativity in people regarding religion.

»Stupidity and foolishness are not bound to any religion or community.«

At this time, the clear focus should be to work as one eliminating the emphasis on religion, culture, caste and status matters. The aim should be to look within and strategize individual thinking rather than influencing the outer world through misinformation because everything that we see and hear is not necessarily legitimate.

Stupidity and foolishness are not bound to any religion or community, it can exist in any person.

In my opinion, the prior focus should be on improving and providing appropriate medical services in abundance as it is key to handle the situation efficiently.

Antoine, France

I’m working as a sailor on the Loire river in Nantes. The sixth-biggest city of France is now living at a subsistence level.

Nantes, a city of 310.000 residents (similar to Münster in Germany), was crowded and full of life before this pandemic, but now it seems totally empty. The health crisis changed our life, movements are strictly limited to first-necessity grocery, a one-hour-walk maximum a day, or for professional reasons. In Nantes, we don’t have a curfew, but there are some in other French cities. It’s strictly forbidden to meet other people at less than one meter, safety distance. French people are looking at each other with suspicion and beware of the ones who are coughing. There is a psychosis stir up by media and 24/7 news channels who buried our Latin way of life, our hugs and kisses.

»All days are the same. Only the number of deaths increases.«

When I go to work, I use to come across a lot of flats. At the moment, I can only see the open windows, they are like a reminder of the presence of life. Non-essentials shops are closed, only pharmacies and supermarkets are open. Some non-conformists are rebelling against these measures, but they are fined 135 up to 1.500 Euros

With our boat, we’re bringing passengers from one shore to another—service of public interest. Our activity is maintained, but the figures speak from themselves. On an ordinary day, we had more than 1.000 passengers, but for three weeks, it has been reduced to 50 a day—20 times less than usual.

All days are the same, the news on TV too… Only the number of deaths increases and reminds us that we are just at the beginning of this epidemic—which brings us inevitably to an economic crisis.

»Horns don’t wake me up anymore, but the birds do.«

However, despite this chaos created by an invisible enemy, I note that everything isn’t lost. Nature is the overall winner in this extraordinary context which forced to bow the most powerful mammalian on Earth. Since the beginning of the lockdown, horns don’t wake me up anymore, but the birds do. They take back control of trees. I don’t see traders running against time in the city center, but cats who have regained possession of the streets. There aren’t plastics anymore who rides on the pavements, but plants growing up back. We were the actors who were destroying this world, we are now the audience of this renewal.

More personally, the lockdown that was imposed on us since 17th March isn’t that hard because I have the permission to work. However, these radical measures, unfortunately, changed my life. I’m in a relationship with a German citizen for 4 years. We don’t have a common address; she’s stuck in Germany and I’m in France. It’s impossible for us to reach each other. It has come to a point where I realize the lockdown limits. Either I violate the laws to meet my soulmate back, or I respect the rules, even if the French Government is moving in a flawed fashion with this unprecedented situation to contain the epidemic and no deadline are enacted. That extends our ordeal.

»The GDP is falling—and with it the hope of solutions coming soon.«

But I know that the hardest hasn’t come yet. The peak of the endemic is approaching, and the economic gap is growing. The GDP is falling—and with it the hope of solutions coming soon. Our vulnerable persons collapsed around us, our elders are dying by hundreds, alone, and it’s impossible for us to cross their look and hug them for the last time—visits in hospitals are forbidden.

Lastly, I would like to quote this expression: “The wolf is in the fold, and the shepherd is busy with extinguishing the straw fire which has broken his cottage.”

#isolation #coronavirus #jordan #india #france #vacuum #mypmagazine #jrkorpa

Artwork: JR Korpa

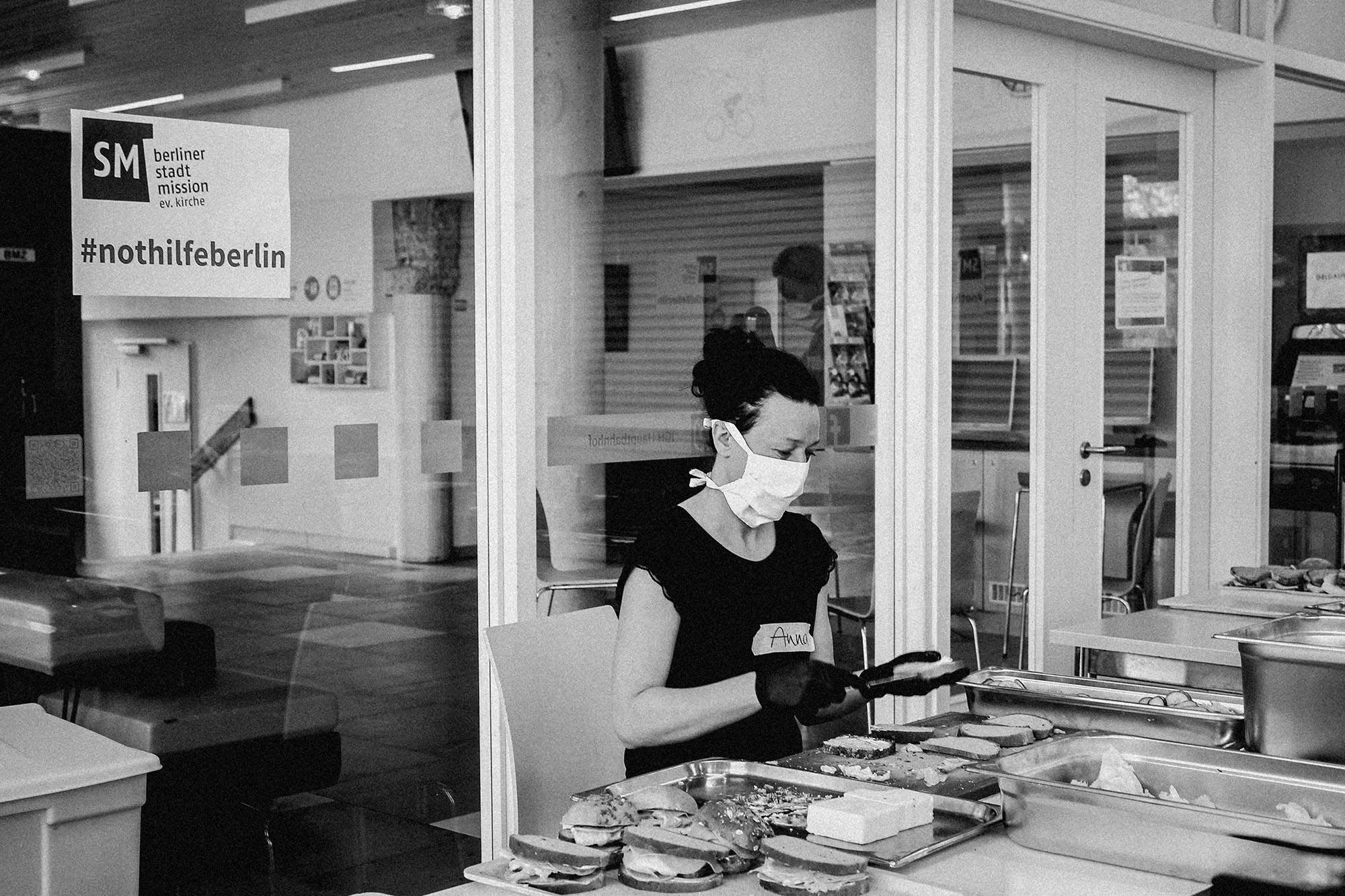

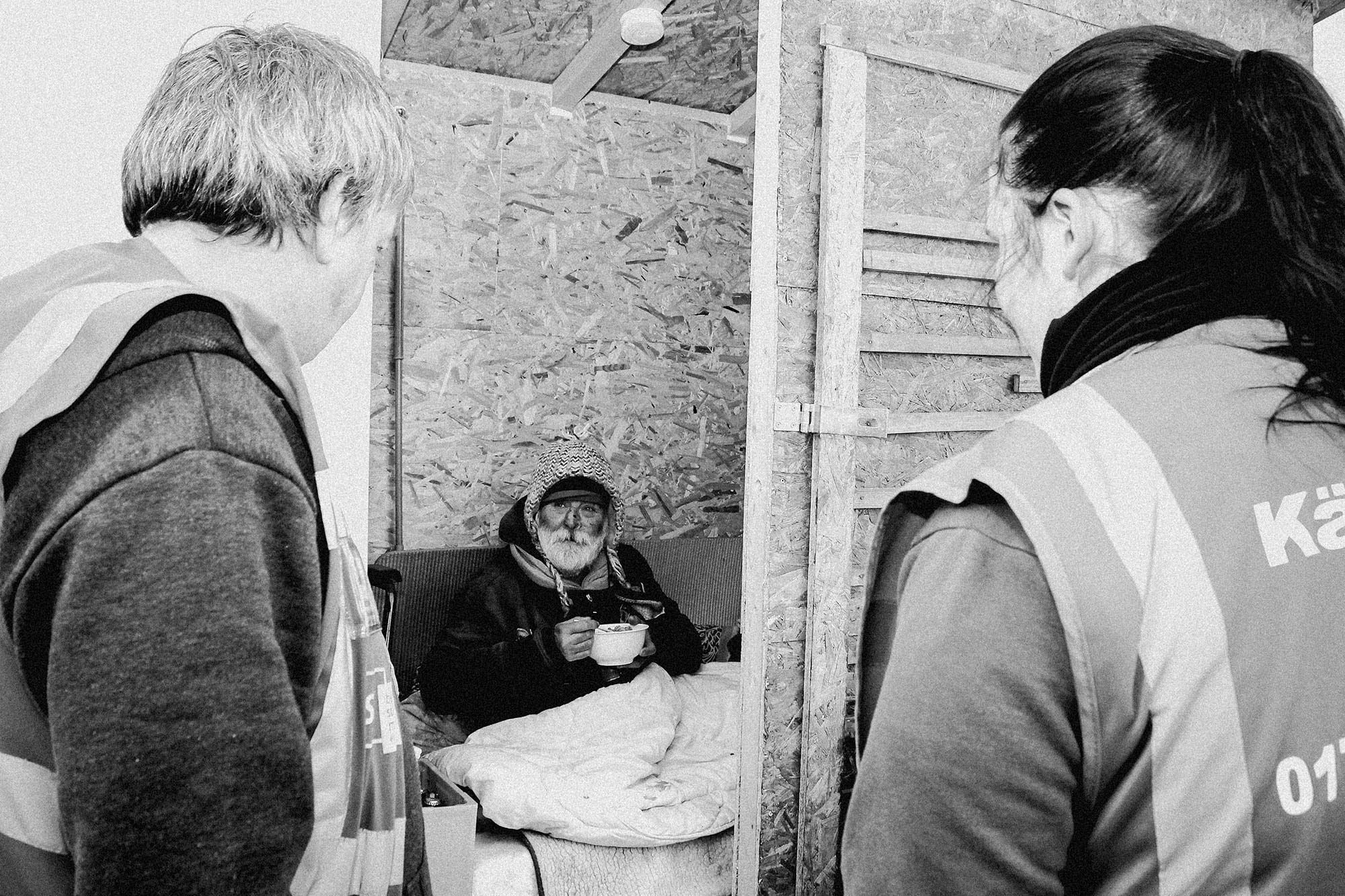

Berliner Stadtmission

Interview — Berliner Stadtmission

Für die ohne Zuhause

Nun, da das öffentliche Leben stillsteht, hat sich für obdachlose Menschen in kürzester Zeit ein Vakuum gebildet, das für sie nicht weniger als existenzbedrohend ist. Wir haben mit Barbara Breuer, Pressesprecherin der Berliner Stadtmission, über die aktuelle Lage von Obdachlosen in der deutschen Hauptstadt gesprochen.

16. April 2020 — MYP N° 29 »Vakuum« — Interview & Text: Jonas Meyer, Fotos: Barbara Breuer

Wie zuhause bleiben, wenn man kein Zuhause hat? Wo Schutz suchen, wenn die Schutzräume geschlossen sind? Wie an etwas Kleingeld kommen, wenn niemand unterwegs ist, der einem etwas geben könnte? Wie in ärztliche Behandlung geben, wenn man keine Krankenversicherung hat? Und überhaupt: Wie überleben, wenn einen die Gesellschaft aus dem Blick verliert?

Die weltweite Corona-Krise trifft obdachlose Menschen besonders hart. Egal, ob London oder Berlin, Moskau oder New York, Madrid oder Los Angeles: Dort, wo das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen ist, hat sich für Obdachlose innerhalb weniger Tage ein Vakuum gebildet, das für sie nicht weniger als existenzbedrohend ist und aus dem es kaum einen Ausweg gibt.

Die traurige Wahrheit ist: Das war schon immer so. In Krisenzeiten trifft es die Schwächsten unserer Gesellschaft seit jeher mit voller Breitseite.

Eine Institution, die sich seit über 140 Jahren gegen diesen Mechanismus stemmt, ist die Berliner Stadtmission. Der eigenständige Verein unter dem Dach der Evangelischen Kirche, der am 9. März 1877 gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, all jenen unter die Arme zu greifen, die in der Berliner Gesellschaft eher am Rande stehen statt in der Mitte. Und die in vielerlei Hinsicht bedürftig sind.

Im Leitbild, das sich die Stadtmission gegeben hat, heißt es unter anderem: „Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch von Gott eine unverlierbare Würde hat. Wir achten alle Menschen und begegnen ihnen in Liebe. Wir nehmen gesellschaftliche Herausforderungen an und setzen uns mit ihnen kritisch und gestaltend auseinander. Wir laden Menschen ein und begleiten sie in konkreten Lebenssituationen. Wir setzen uns dafür ein, dass es Menschen an Leib und Seele gut geht.“

Dieser Wertekanon hat auch Barbara Breuer überzeugt. Die 46-Jährige war 15 Jahre lang als freie Zeitungs- und Fernseh-Journalistin tätig, bevor sie 2014 die Leitung der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bezirksamt Lichtenberg übernahm. Mitte Oktober 2019 wechselte sie als Pressesprecherin zur Berliner Stadtmission – eine Herzensangelegenheit, wie sie sagt. Der Verein hatte sich wenige Monate vorher ein neues Motto gegeben: „Weil der Mensch mehr ist.“ Das, erklärt sie, habe sie sehr inspiriert.

In einem Telefoninterview schildert sie uns, die wir gerade auf der heimischen Couch sitzen, die aktuelle Situation der Berliner Obdachlosen in der Corona-Krise. Und verdeutlicht uns, ganz nebenbei, wie privilegiert wir doch sind – wir, die es sich zurzeit zuhause so richtig bequem machen. Weil wir es können, im Gegensatz zu anderen.

»Bei der wichtigsten Losung, die Tag für Tag verkündet wird, sind Obdachlose von Anfang an raus.«

Jonas:

Seit einigen Wochen ist das öffentliche Leben in Deutschland mehr oder weniger lahmgelegt. Was bedeutet die aktuelle Situation für obdachlose Menschen?

Barbara:

Wir befinden uns in einer Zeit, in der jedem gesagt wird: „Stay at home!“ Aber was macht man, wenn man dieses home nicht hat? Bei der wichtigsten Losung, die Tag für Tag verkündet wird, sind Obdachlose von Anfang an raus. Zuhause bleiben können diese Menschen nicht, kein einziger von ihnen. Darüber hinaus sind das alles Leute, denen es im Normalfall nicht besonders gut geht. Sie haben weder ein soziales Netzwerk noch viel Geld im Hintergrund. Die meisten haben keine starke Gesundheit und verfügen auch nicht über eine Krankenversicherung. Diese Menschen sind sehr verwundbar.

»Bei Obdachlosen handelt es sich in der Regel um Menschen mit multiplen Problemlagen.«

Jonas:

In welchen persönlichen Situationen befinden sie die Menschen, die bei Euch Hilfe suchen?

Barbara:

Fast all diese Menschen stehen im Abseits, haben keine sozialen Kontakte mehr. Mehr als die Hälfte der Obdachlosen sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Sehr, sehr viele von ihnen haben zusätzlich noch einen Suchthintergrund – das heißt Alkohol, Drogen oder was auch immer. Daneben besteht bei einem großen Prozentsatz der Leute irgendein Migrationsstatus, sprich ihr Aufenthaltsrecht ist ungeklärt oder sie sind Schwarzarbeiter, die zu wenig verdienen, um sich eine Wohnung leisten zu können. Soll heißen: Bei Obdachlosen handelt es sich in der Regel um Menschen mit multiplen Problemlagen. Und wenn diese Menschen, die ohnehin schon belastet sind, in so eine Krisenzeit wie jetzt hineingeraten, ist das für sie noch viel, viel schwieriger als für Otto Normalbürger.

»Wenn die Leute nachts nicht um die Häuser ziehen, stellen sie auch keine Flaschen ab.«

Jonas:

Kannst Du das konkretisieren? Mit welchen zusätzlichen Herausforderungen haben obdachlose Menschen in Berlin gerade zu kämpfen?

Barbara:

Man muss sich Folgendes vorstellen: Normalerweise verdienen sich Obdachlose ihr Geld mit Schnorren oder Flaschensammeln. Schnorren ist aber gerade nicht. Momentan sind kaum Passanten unterwegs, die etwas in den Sammelbecher werfen könnten. Und auch die Straßenbahnen, S- und U-Bahnen sind leer. Das bedeutet, dass man Straßenzeitungen wie die Motz oder den Straßenfeger zurzeit auch nicht verkaufen kann. Und was das Flaschensammeln angeht, ist da gerade ebenfalls nichts zu holen. In Berlin wurden sämtliche Kulturangebote eingestellt – und wenn die Leute nachts nicht um die Häuser ziehen, stellen sie auch keine Flaschen ab.

Insgesamt sind Menschen, die auf der Straße leben, gerade in einer sehr schwierigen Lage. Und dazu kommt eine große Verunsicherung. Ich habe vor kurzem gehört, wie einige Obdachlose bei uns an der Bahnhofsmission am Zoo darüber gesprochen haben, wie das eigentlich ist, wenn sie sich infizieren. Werden sie überhaupt behandelt, wenn sie keine Krankenversicherung haben? Haben sie überhaupt das Recht auf einen Corona-Test? Sie waren sich relativ schnell einig, dass ihnen wahrscheinlich jede Hilfe verwehrt würde. Ist es nicht traurig, wenn Menschen in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sich keiner mehr für sie interessiert?

»Gibt man eher dem Menschen den Vorzug, der gepflegt ist und nach Parfum riecht, oder dem, der schmuddelig ist und sich eingenässt hat?«

Jonas:

Gab es bei Euch bereits erste Infektionsfälle?

Barbara: